谈丁善德艺术歌曲《想亲娘》

2021-11-17赵宏达李沫

赵宏达 李沫

一、《想亲娘》创作背景

(一)作品创作背景

艺术歌曲《想亲娘》创作于1955年,由作曲家丁善德改编而成。

作品主要描述了游子为回到家乡跋山涉水,历尽苦难,却在临近家乡时因江水涨潮,无法靠岸而万分焦急,心如刀绞的情景,体现了离家在外的游子渴望回到自己的家乡见到母亲的迫切希望及不能得偿所愿的无限惋惜之情,表达了为生活所累,被迫远离家乡的游子对母亲、故土的无限思念之情。有学者认为,这首作品所表达的心境也正是丁善德先生人生的真实写照,反映了作者身处恶劣生活环境又不得改变现状的无奈与惆怅之情。

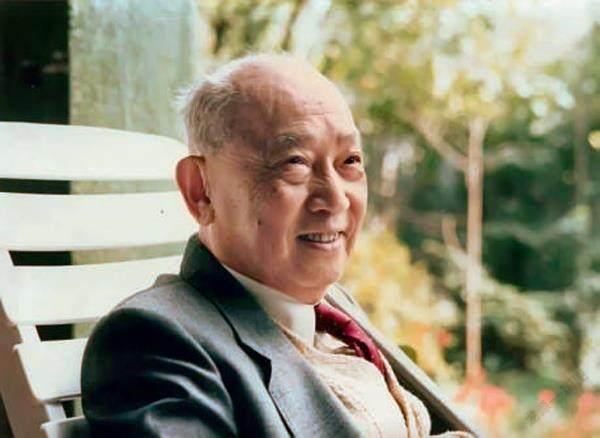

(二)作曲家及背景

丁善德先生于1911年11月出生于江苏昆山,从小深受中国传统音乐的熏陶,对于民间音乐有着浓厚的兴趣与认知,是我国著名的作曲家、钢琴家。其代表作品有器乐曲《长征交响曲》《新中国交响曲组合》;声乐作品及艺术歌曲:《太阳出来喜洋洋》《槐花几时开》《想亲娘》《歌颂毛主席》《爱人送我向日葵》《延安夜月》等;钢琴集《新疆舞曲》《中国民歌主题变奏曲》;大合唱《黄浦江颂》等等。

丁善德先生当时所处的年代社会动荡不安,学习音乐的过程可谓极其困难,生存环境亦恶劣艰辛,加之作曲家孤身一人背井离乡,在外漂泊,因此在漂泊无依的困境中产生了强烈的思乡之情。这首艺术歌曲正是作者当时心境的体现,是作曲家借此表达对家乡和亲人的无限思念及感怀之情的真实写照。

二、《想亲娘》音乐作品分析

(一)作品曲式结构

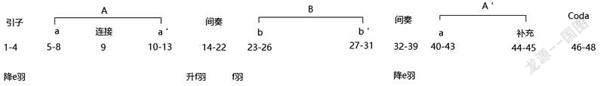

作品《想亲娘》采用带部分再现的单三部曲式结构。

如图1所示:

该作品的引子部分是1-4小节,节奏为4/4拍、调式调性为降e羽调式,旋律聲部速度较为缓慢。

第一乐段(A-a)5-8小节与(A-a')10-13小节旋律完全重复,形成方整性乐段,在钢琴伴奏材料是引子部分的重复,第9小节为一个小的连接,引用的是引子部分的最后一个小节的材料并移高八度演奏。

间奏部分为14-22小节,间奏的部分从第15小节开始旋律向上移高增二度,由降e羽调式转向升f羽调式,到第18小节时调式走向转向f羽。右手的旋律音向上不断推进,使整体的旋律得到升华。该作品的第二乐段(B)23-31小节,在调式调性上移高大二度,为f羽调式,27-31小节旋律材料发生变化,旋律走向逐渐上升,语气力度逐渐加强由mp—mf—f,这部分也是该作品最强烈的情感宣泄点。

作品的第二个间奏32-39小节,这一部分的间奏也采用了第一个间奏中的部分材料,两个间奏所体现的音乐画面也有所不同,第一个间奏的目的是把歌曲旋律上升,使歌曲进入高潮部分,而第二个间奏的目的是把抒发完强烈情感的音乐线条转换到同A段一样的情感氛围,相对于第一个间奏,此处的间奏的临时变化音明显减少,也将要把旋律从f羽调式转回降e羽调式。

再现部(A')40-45小节,再现的乐句结构是首部(A)的不完全重复。再现部分的旋律相对平稳,类似于首部(A)。尾声部分46-48小节,是引子部分材料的重复,首尾呼应。

(二)作品调式风格

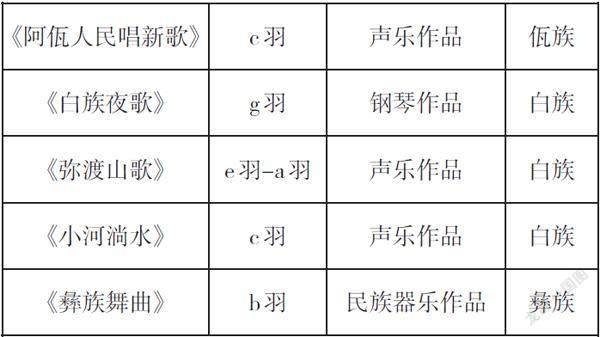

该作品为云南音乐风格特点,但经笔者研究发现,云南省地域广袤,且少数民族众多。不同地域,不同民族的音乐风格独树一帜,风格千差万别。经研究调查整理,笔者认为,云南地区的少数民族有彝族、白族、纳西族、布依族、傣族、壮族、佤族等等多种少数民族。其音乐调式多数喜欢以羽调式为主,在音乐风格方面具有一定共性。

如表1所示

表1

由此可见,云南地域内很多少数民族喜欢羽调式来作歌承调,这与云南地区的民俗民风、云南人民的劳动生活习俗不无关系。云南的大部分地区都是山地,少数民族大多数也居住在山野之间,在劳作时、在上山时所唱歌歌曲慢慢的形成了云南当地的民歌小调。

羽调式的音阶排列为:羽、宫、商、角、徵、羽。音程关系为:小三度、大二度、大二度、小三度、大二度,具有小调风格。以羽音为主音,在五行中属水,在演唱或演奏过程中,其旋律音的特点具有“水流”之感,表现出“水”的阴柔,具有凄凉,淡淡的哀愁意境。因此,羽调式能够将作品中婉转、哀柔的特点呈现出来,准确表达作者的创作意图,使歌曲更加悠扬,唯美。以上论述可知,民族调式的运用,能够更加衬托中国作品的意境,使音乐更有表现力,风格彰显中国音乐的独特魅力。

(三)作品情感风格

作品《想亲娘》所要表达的是游子离家在外,有家不得归的痛苦与惆怅心情。这与作者所处时代背景息息相关。作者当时所处的年代正处于新民主主义革命时期,社会动荡,学习艺术的环境十分艰苦,生存环境亦非常恶劣。作曲家借歌曲《想亲娘》来表达自己对家乡、对母亲的无限思念。歌曲表面上描述了因生活所迫,本应该在母亲膝下的游子,不得已奔走他乡,在辗转多年之后,终于跋山涉水回到家乡,却因江水高涨,无法停靠回家的无比绝望、沉痛的心情。但深层含义则是对社会的批判与控诉,并揭示了大时代背景下普通人的苦难与挣扎。

有鉴于此,作品的音乐情感风格较为哀怨,且以景寓情,在缓缓的陈述之中隐藏了内心汹涌的情感,在诠释中既宣泄了心中的无奈与惆怅,又表达对当时劳动人民的深刻同情与不忍。

三、作品演唱技巧

(一)氣息运用

歌曲演唱过程中要始终保持气息下沉,演唱过程中气息要永远在声音的前面,气息犹如一条细细的长线,连续不断地将声音拉出来,运用最自然的歌唱状态充分演绎作品。

歌曲A段作为该作品的第一部分,旋律起伏并不是很大,首句的“胡桃开(呀)花,吊(哦)吊长呀,远离家乡想亲(啰)娘。”起始音为小字二组降d,并在小字一组降a之间徘徊,最后落到了小字一组的降e,且力度记号为mp—mf—mf—p,因此这一句一开始的气息强度并不需要很大,而是渐渐的稍作强音,最后减弱力度到p,否则将会破坏该段旋律的空灵感、渴望感。第二句与第一句不同,歌词为“娘想儿来想呀想到老,儿想亲娘哭断(呀)肠”此处的力度记号为mp—mp—mp,三个中弱突出强调了中心思想,则此处的气息流动应该加强,但声音的音量则不需要过大,用流动的气息带动声音,以表达母子彼此思念的强烈情感。

歌曲的B段旋律整体向上移高大二度,全曲的最高音也在B段出现,在演唱B段气息下沉的同时要注意,换气的时候要沉稳,不要越吸越快,从而导致“提气”现象的产生,该段力度记号为mp—mf—mp—mf—mf—f—mf—f—mf—mp。整体的力度要比A段强,所以在气息支撑方面也要比A段更强,在唱全曲的最高音“先”字时,我们的腹部要更加的紧绷,准备充足的气息应对高音。

歌曲的A'段,是该作品A段的不完全再现。但气息运用是有所变化的。该段的力度记号为mp—mf—mf—mp,再现段的情感宣泄与前两段相比是非常强烈的,游子因江水高涨,无法回家,为表达此时的情感宣泄,气息的控制很重要,要用“深”的气息,以“叹气”式的气息流动方式去演唱该段,这样才能在最后突出强调作品的情感。

(二)咬字处理

民族声乐的咬字和美声有截然的不同,在演唱中国作品时,全程需要软腭上抬,在口腔内形成一定的空间,歌词的字头字尾都需要说清楚,字正腔圆,延长音要延长字母元音“a、e、i、o、u”,或向元音靠拢。演唱过程中嘴唇要用一些力,以“说话”的方式来演唱歌词,这样可以使唱出来的声音结实、自然。歌唱过程中,下颚的放松尤为重要,具体表现为,寻找“打哈欠”的感觉,人在打哈欠时,软腭是上抬的,下颚是放松的,这样才能以最自然的状态唱好每一首作品。歌唱时保证下颚放松,软腭上抬,是学习声乐中的必要条件。

笔者认为,在演唱作品时,每句歌词的首字、长音、尾字以及高音部分的咬字需要特殊的处理。

比如,首句中的“胡”字作为第一个字,应符合力度记号mp,不能破坏作品的空灵感,亲切感。在演唱该作品时“胡”字的咬字方法应靠近元音“u”,感觉嘴里含着一口气,慢慢地吐出来,由气息将声音带出来,这种方法可以大大减小杂音产生,使得声音更干净。根据“胡”字先吐来的气息,带动后面的歌词,“说话式”的咬字被气息牵着走,能让歌词的衔接更加连贯、自然。在演唱延长音时,口型应保持不变,延长字尾部分向元音靠拢。例如“花”字,拼音为“hua”延长音应延长“a”,而后面的“长”字,拼音为“chang”延长“ang”但口型应向“a”靠拢。在演唱歌词中的最后一个字时,应注意要把字头字尾完全唱出来,再结束演唱,不然就会形成咬字中的“有头无尾”导致字尾收得过快,而让观众听不懂歌词。

歌曲的B段整体上移大二度,这个时候不光是我们的气息支撑要加强,嘴唇的力量也要加强一点,不然就会出现高音位置咬不准字的问题,全曲的最高音也出现在该段中,为“先”字,拼音为“xian”。想要唱好这个高音,我们就要把吐字归韵搞清楚,唱高音时唱的是什么字音,归韵又是什么字音,在谱子上,这个“先”字有两个旋律音,先后顺序为小字二组的降a与小字二组的f,笔者认为,高音降a的吐字归韵应为“i”音,由“i”音过渡到f,此时f的吐字归韵为“an”,这个“an”的声音方向是“继承”的“i”的声音集中点以及始终向前的声音方向。

咬字的表现方式在歌唱中也可分为“咬字”“吐字”即吐字归韵。在声乐演唱中,应确保咬字和吐字的标准性。

(三)胸腔共鸣的合理运用

民族男高音的发声训练方法一直是要在美声发声方法的基础上来进行的,这是因为美声在西方经历了漫长的发展,已经形成了较为完整、健全的发声训练和学习系统。而民族声乐在我国的发展虽不及美声发展久远,但也有它自身的独特魅力。两者最明显的差异首先在于音色。民族男高音的音色明亮、高亢且具有民族声乐戏剧性的独特质感;美声男高音的音色大多数较为厚重,有金属感。

民族声乐的发声较之美声发声的区别不仅在于音色方面,共鸣腔体也有所不同。因此,在演唱作品《想亲娘》时,经常运用到胸腔共鸣,其中在歌曲的B段最为明显,歌曲的B段音域较高,这也是胸腔共鸣运用的较为典型的体现之一。演唱全程抬高软腭,让声音有空间感,再把后槽牙略微打开,使得声音方向向前,感觉声音像一条细细的抛物线,从嘴巴里向身体的前上方抛出,同时,要感觉演唱的每一个字眼都落到自己胸前正中心的一个“中心点”,这样的声音才标准,明亮,用教学语言来说就是“有芯”的声音,具体说就是声音的共鸣点,有民族声乐中的独特质感。

(四)演唱中的情感处理

前文提到该作品的调式风格为羽调式,该调式的风格特点较为暗淡,凄凉。作品的速度为76,速度非常缓慢,配合钢琴伴奏将歌曲悲凉的情感得到很好的渲染。

歌词的创作由自然景物“胡桃”引入母子相思的情感之中。演唱时应以较为凄凉的、渴望的情感演唱出来,A段中“胡桃”“远离家乡”到“娘想儿来想到老,儿想亲娘哭断肠。”这种强烈的情感,在此段就有所体现。

歌曲B段前句描写的是游子临近家乡,渴望渡船之人先渡自己的急切心情,歌词“山高也有人(呀)行路,水深还有渡船(啰)人”,可见这个时候眼前的山更加得高,水更加得深,但身前的山高水长也阻挡不了游子们回乡的心,山再高也有人行路,水再深也有人渡船,此时游子临近家乡,即便山高水长,也要回到家乡看望母亲。歌词中提到“渡船哥哥先渡我”,作者苦苦哀求船家先让自己上船,突出游子急切回乡的心情,后句“渡我回家看亲娘,看亲娘!”后句的重要部分出现重复,强调游子对母亲的无限思念,一语点破中心思想,歌词简单朴素,背后却代表着天下游子的思乡之情,更加体现了游子返乡的坚定信念。深刻表达了作者对家乡,对母亲的思念之情。在演唱此段过程中,急切的情感为主导,运用声音的强弱对比来突出情感的表达,在演唱高音时应加强情感的宣泄。

歌词“船到江心不(哪)拢岸,眼望青山哭一(呦)场,眼望青山哭一(呦)场”。所表达的是游子即将回到家乡,但却因江水高涨无法靠岸的绝望心情,以及只能望着身边的青山低声哭泣的无奈与惆怅。因此,在演唱时,演唱者不应完全按照A段的情感来演唱此处,此处情感应更加深沉厚重,略带压迫感,以表达望而不得、无奈悲戚的绝望心情,前文提到的“叹气式”的气息流动可以正可应用到此处。

(五)钢琴伴奏

该作品的钢琴伴奏由作曲家丁善德亲自创作完成,与歌曲融为一体,浑然天成。

该作品的钢琴伴奏在织体上有其独特的艺术风格,右手部分旋律采用密集的十六分音符下行级进,整体旋律线条由高到低,每一拍的第一个十六分音符相对其他音符较高,形成高低错落的音乐形态,象征着流动的江水及涌动的细浪。左手部分和弦采用的是较慢的柱式织体,象征着林立的高山,整体的音乐形态较为稳定,行进缓慢,为歌曲的情感做好了铺垫。

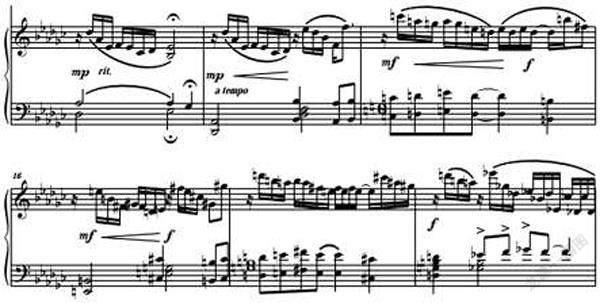

谱例1

歌曲的第一间奏的部分旋律不断地发生变化,调式调性也随之改变。旋律短暂变化后整体上移大二度,右手的十六分音符出现较多的变化音,左手的柱式和弦也变得相对紧凑,形成不断地离调运动,快速的旋律变化体现了江水的汹涌泛滥,山川的曲折阴暗,为游子回乡的艰难渲染了气氛,该段间奏也为下一唱段高潮做好了铺垫。

谱例2

歌曲第二间奏调式调性与引子部分相同,预示着此时的江水不再湍急,但游子却无法靠岸的无奈与惆怅。音乐在尾声处又回到开头时的伴奏织体,形成呼应,在不断减弱的音乐中走向终结,暗示了歌曲的悲剧性色彩与人物结局。钢琴伴奏的织体与歌曲的創作浑然天成,相得益彰。

该作品的钢琴伴奏由作曲家亲自完成,以当时的音乐创作水平来说,其艺术价值与成就不可小觑。可以说,此首歌曲代表了我国当时原创艺术歌曲的水准与价值,体现了我国近代作曲家较高的创作水平与艺术修为。

正是由于大批像丁善德先生一样,不畏艰辛,学成归国的莘莘学子,才使得远在乡野的中国民间音乐就此走向新生,成为能够代表中国音乐风格的“新”音乐艺术。也正是由于有这样一批批优秀的音乐家,才使我国的民族音乐发展之路“后继有人”,使中国民族民间音乐不断发展融合,呈现在中国当代的艺术舞台上。

中国音乐艺术的繁衍不息,离不开老一辈音乐家的辛勤耕耘。也许我们不能体会当代艺术家们曾经经历的动荡与挣扎,但一定要看到他们在艰难岁月中的坚持与隐忍。如果没有前辈的努力,今天中国的民族音乐将不复存在。一首艺术歌曲的演绎看似容易,但却饱含着历史的沉淀与文化的洗礼,希望中国有更多民族风格的艺术佳品问世,使中国民族音乐生机勃勃,历久弥新,使中国音乐文化绵延不绝,长流不息。