北京市生态保护红线校核及优化调整

2021-11-16杨伯钢杨旭东崔亚君

王 淼 杨伯钢 杨旭东 崔亚君 陈 娟

(1. 北京市测绘设计研究院, 北京 100038; 2. 城市空间信息工程北京市重点实验室, 北京 100038)

0 引言

划定生态保护红线是保障和维护国家生态安全的需要,实质是确定生态环境安全的底线,目的是建立最为严格的生态保护制度,对生态功能保障、环境质量安全和自然资源利用等方面提出更高的监管要求,从而促进人口资源环境相均衡、经济社会生态效益相统一[1]。划定并严守生态保护红线是党中央、国务院在新时代做出的一项重大决策,划定并严守本市生态保护红线是实施新版北京城市总体规划的重点任务之一。2017年2月中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。2018年7月划定了生态保护红线,全市生态保护红线面积4 290 km2,占市域总面积的26.1%,呈现“两屏两带”空间格局[2]。2020年11月中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》,要求完成生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线划定和落地,协调解决矛盾冲突,形成一张底图。

由于前期数据资源准确性的限制,划定后的生态保护红线存在“锯齿状”“龙须状”等不规则边界,永久基本农田、矿产资源、村镇居民点等生产建设用地的扣除存在偏差,导致原始生态保护红线的精度和现势性均无法满足要求。目前,对生态保护红线的研究多集中于生态保护红线的划定方法、理论研究及管理政策研究等方面,而对生态保护红线校核、落地的研究较少且未关注生态保护红线数据本身的精度问题[3]。为了确保生态保护红线能够精准落地、边界清晰,建立“多规合一”的控制体系,迫切需要开展生态保护红线校核优化及勘界定标工作,满足北京市生态保护红线精准落地的要求,为生态保护红线长效管理奠定基础。

1 工作内容

生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。优先将具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸防护等功能的生态功能极重要区域,以及生态极敏感脆弱的水土流失、沙漠化、石漠化、海岸侵蚀等区域划入生态保护红线[4]。其他经评估目前虽然不能确定但具有潜在重要生态价值的区域也划入生态保护红线。通过高精度、现势性强、多源的专题资料,对生态保护红线边界进行边界校核及优化,完成生态保护红线成果落图,形成全市生态保护红线勘界定标信息数据库。工作内容主要包括:

(1)资料收集:收集覆盖全市优于1 m分辨遥感影像、土地变更调查数据、大比例尺地形图、地理国情监测地表覆盖数据等基础数据;收集城市开发边界、永久基本农田、自然保护区、各类保护单元、林业小班、单体建筑数据等专题资料。

(2)数据预处理:主要包括坐标转化、格式转换、数据拼接、数据去重、数据校正、名录数据空间化、粗差剔除、数据检查和数据集成等。

(3)边界校核与调整:根据生态保护红线的数据特点和校核要求,制定北京市生态保护红线边界优化指标体系;叠加各类专题数据人机交互判断、分析,找出需要调整的类型、位置和区域;基于生态保护红线边界优化指标体系,开展生态保护红线边界的优化和调整[5]。

(4)勘界定标:内业无法根据现有资料确定图斑的类型、边界和属性等信息的地物及红线边界精度的核查;对内业成果进行现场勘界,采用图解法获取重点地段(部位)、重要拐点等关键控制点坐标,作为埋设界桩及标识牌的点位,详细记录生态保护红线现场勘界信息。

(5)数据建库:将生态保护红线边界、界桩和标识牌等信息落图,挂接相应属性信息;建立面向生态保护红线动态更新的数据模型和表结构,基于行政编号、类型编号、数量编号建立统一的数据索引和数据组织;数据入库和数据检查,做到“图上有点、地上有标(桩)、信息入库”。

2 技术方案

2.1 总体技术路线

面向全市范围,采用航空航天遥感、全球导航卫星系统、地理信息系统等测绘地理信息技术,利用覆盖北京市域的高分辨率航空航天遥感影像以及北京市基础地理信息数据,整合利用其他部门已有的规划数据或相关专题信息,通过坐标转换、矢量数据处理、外业调查、数据建库、统计分析等技术手段,全市生态保护红线边界校核工作,编制勘界定标工作方案和红线边界校核成果,完成全市生态保护红线、功能分区和各类保护地的数据落图与检查,建立红线勘界定标信息数据库,并进行全面统计和综合分析,做到“图上有点、地上有标(桩)、信息入库”。具体技术路线见图1。

图1 北京市生态保护红线校核及优化调整技术路线

2.2 数据资料的收集及预处理

按照国家要求,生态保护红线边界校核的主要参考数据包括北京市各类自然保护区、各类保护地、地表覆盖、路网、单体建筑、遥感影像、林业小班数据、人工商品林、土地利用调查、大比例尺地形图、河流蓝线、永久保护农田、城镇开发边界、分区规划数据等14大类数据,按照生态保护红线校核的要求进行数据资料的预处理和集成。

2.3 生态保护红线边界优化

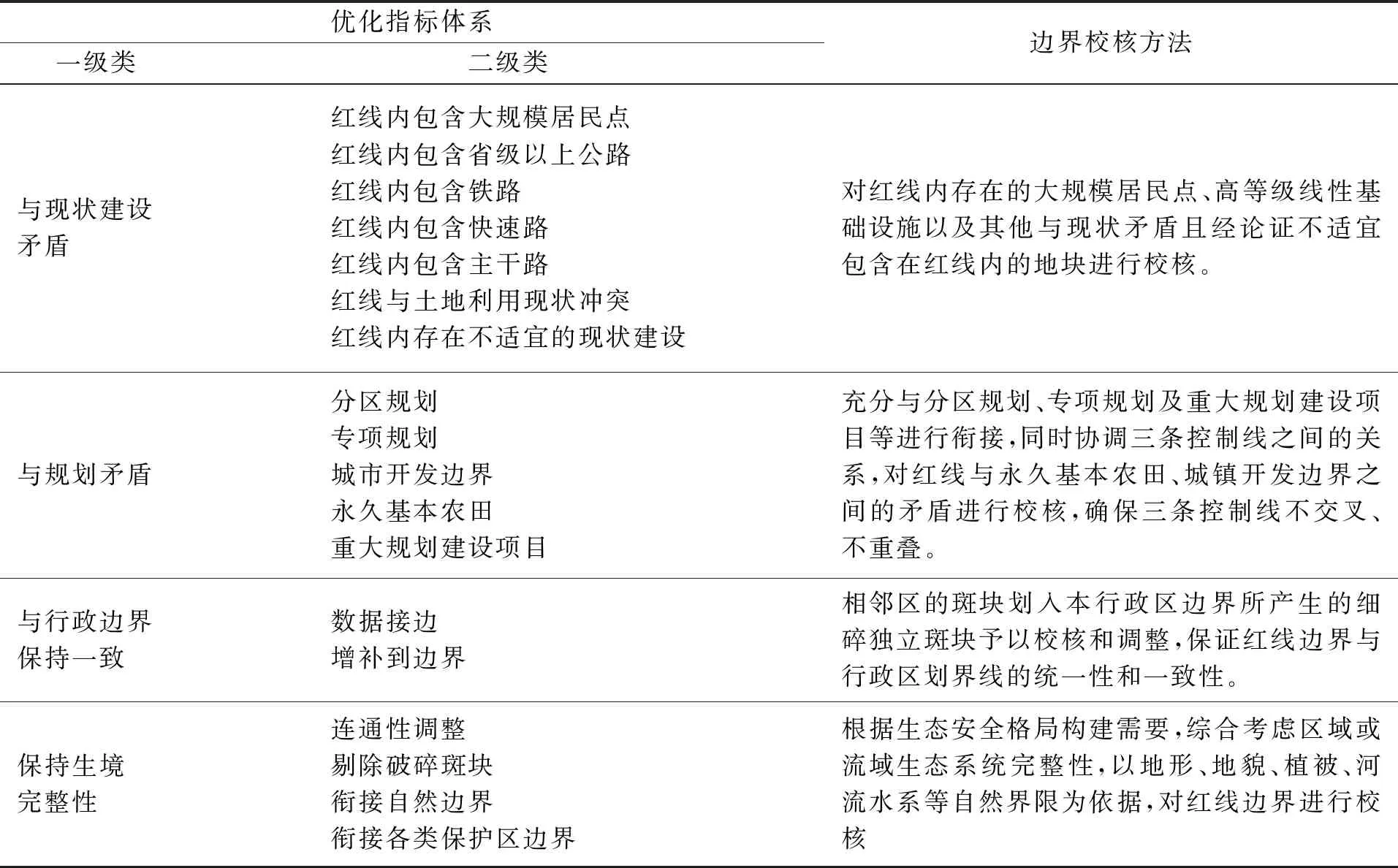

结合高分辨率遥感影像数据、地理国情监测数据、自然保护区数据、永久基本保护农田划定成果数据等专题资料,在ArcGIS中对北京市生态保护红线划定成果进行分析。在满足国家要求的基础上,结合北京市生态保护红线实际情况,对红线需优化完善的类型进行总结和分类,形成了为精度超限、与现状建设矛盾、与规划矛盾、与行政边界保持一致、保持生境完整性等5个一级类,24个二级类的边界优化指标体系[2]。

2.4 外业现场勘界

利用生态保护红线校核成果和校核地块分布图,以最新时相高分辨率影像图为基础,辅以地理国情监测等数据,制作形成生态保护红线外业勘界工作底图;对生态保护红线校核过程中难以明确界定或具有争议的生态保护红线问题图斑、预标注的界桩和标识牌位置的准确性和合理性进行踏勘核实;对校核过程中发生变化区域(增加和减少地块)范围内的土地利用现状进行实地调查并拍摄举证照片。

2.5 数据建库

按照勘界定标数据的特点及数据库的知识,收集各区生态保护红线勘界定标信息和定标点,并对勘界定标成果数据进行数据结构、数据分层等预处理和入库前检查,建立北京市生态保护红线勘界定标信息数据库和定标点信息库。

2.5.1红线斑块命名

生态保护红线命名落到具体地块,采用“县级行政区+自然地理单元+主导生态功能+生态保护红线”的方式,如“密云区密云水库水源涵养生态保护红线”,以便以县域为基本单元建立生态保护红线台账系统。

2.5.2红线斑块编码

为加强生态保护红线的信息化管理,按照“行政编号-类型编号-数量编号”的三级编号方式对生态保护红线斑块进行编号。边界校核过程中,对每一个斑块的类型(生态功能重要区、生态环境敏感区)进行明确并单独编号,各个斑块之间不交叉重叠,如表1所示。

表1 生态保护红线斑块优化

续表1

3 项目成果及应用

项目形成了《北京市生态保护红线勘界定标技术规程》和《北京市生态保护红线勘界定标技术方案》以及校核地块报告,形成了一整套生态保护红线校核、勘界定标、调整、数据建库等关键技术和工艺流程。北京市生态保护红线勘界定标数据成果满足国家生态保护红线勘界定标的精度要求,面积变化率小于1%,能够实现北京市生态保护红线精准落地、边界清晰,保证了生态系统的完整性。空间数据成果定位精度不低于1∶1万比例尺精度,平面定位精度优于2 m。

项目成果直接支撑了北京市生态保护红线的精准落地与动态监管,满足国家生态文明建设的需求,理顺了保护与发展的关系;生态保护红线的校核及优化符合“多规合一”的要求,有利于改善生态系统服务功能,对于生态安全格局的构建具有非常重要的意义;严守生态保护红线,能够满足环境风险防范、环境污染控制与环境质量改善的需要,支撑城市规划建设、违法建筑治理和生态环境保护等应用[6]。

4 结束语

划定并严守生态保护红线,是贯彻落实主体功能区制度、实施生态空间用途管制的重要举措,是提高生态产品供给能力和生态系统服务功能、构建国家生态安全格局的有效手段,是健全生态文明制度体系、推动绿色发展的有力保障[7]。生态保护红线是在历经自然保护区、生态功能区、森林公园等诸多自然保护地管理实践基础上,提出的一种新型区域生态管控制度体系,必将推动着区域生态保护从“抢救性”保护向“系统性”保护的转变,对改善区域生态系统服务能力发挥重要作用。生态保护红线是保障和维护国家生态安全的底线和生命线,是最重要的生态空间[8-10]。

本文以遥感影像和地理信息系统(Geographic Information System,GIS)技术为基础,基于大量的专题资料,完成了多源数据融合、三条控制线协调、红线边界优化、勘界定标、数据建库等数据管理和更新工作,建立了不低于1∶1万比例尺的生态保护红线勘界定标信息数据库,大幅提高了北京市生态保护红线的空间精度、现势性、系统系和完整性。生态保护红线的监管是一个系统工程,应从生态保护红线技术性的优化、化纤制度完善两个方面同时推进;同时生态保护红线的范围是一个动态调整的边界,随着生态环境质量、永久基本农田保护红线、城市开发边界以及保护要求的调整而变化,后期还需结合互联网、大数据等高新技术进一步深入研究,服务生态保护红线后期的动态监管、环境监测。