莱芜猪胴体重、背膘厚和肌内脂肪含量的相关分析

2021-11-15任一帆高世超赵雪艳王彦平李菁璇张传生王继英

任一帆,高世超,赵雪艳,王彦平,李菁璇,张传生,王继英

(1.山东省农业科学院畜牧兽医研究所/山东省畜禽疫病防治与繁育重点实验室,山东 济南 250100;2.河北科技师范学院动物科技学院,河北 秦皇岛 066600;3.中国农业大学烟台研究院,山东 烟台 264670)

莱芜猪是中国华北型猪的典型代表,主要分布在山东省济南市莱芜区,其饲养踪迹可追溯至6 000年以前。莱芜猪以其繁殖力高、哺育力强、肉质优良、肉味香浓等特性久负盛名,尤其具有非常高的肌内脂肪(intramuscular fat,IMF)含量。但莱芜猪也有明显的缺点,包括生长速度慢、外形结构不良和产肉性能较低等。

IMF与猪肉的风味品质和食用价值有很大关系,是影响肉质的重要因素。自二十世纪七十年代以来,国内外在猪的选育中一直侧重于降低背膘厚和提高瘦肉率,导致瘦肉型猪IMF含量降到1.5%左右[1],极大地降低了猪肉品质。IMF含量主要受品种因素的影响。许振英[2]总结了20世纪测定的中国12个地方猪种背最长肌IMF含量,平均为5.8%,比相同条件下的长白猪、大约克猪的IMF平均含量(2.30%)高出3.5个百分点,其中莱芜猪IMF含量为10.22%,远高于其它地方猪种。

莱芜猪具有极高的IMF含量,是进行IMF沉积相关基因的挖掘及其遗传机理研究的理想材料。本研究以杜长大商品猪为对比,系统分析莱芜猪胴体重、背膘厚和IMF含量的相关性,以期为深入了解莱芜猪脂肪沉积的种质特性、利用莱芜猪开展脂肪沉积遗传机理研究提供一定的理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验动物

42头莱芜猪来自济南市莱芜猪种猪繁育有限公司,30头杜长大商品猪来自济南市北鹤养殖家庭农场。于2020年9月23日—2020年12月9日在济南市东晟肉食品加工厂按标准流程进行屠宰和相关指标测定。

1.2 测定指标及方法

1.2.1 采样及胴体重、背膘厚测定 依据《瘦肉型猪胴体性状测定技术规范》(NY/T 825—2004)[3]测定胴体重。将屠宰处理后的试验猪右边胴体倒挂,用游标卡尺测量胴体背中线肩部最厚处、最后肋、腰荐结合处三点的皮下脂肪厚度。

1.2.2 肌内脂肪(IMF)含量测定 取胸腰椎结合处背最长肌200 g左右,低温(0~4℃)条件下带回实验室。依据《食品安全国家标准 食品中脂肪的测定》(GB 5009.6—2016)[4]中的索氏抽提法并稍作修改测定肌内脂肪含量。具体测定方法:剔除肉样外周的筋膜,绞为肉糜,将肉糜置于瓷盘内摊平,65℃烘干至恒重后计算风干水分含量(W0);烘干后肉样研碎成粉末,取0.5 g左右测定试样(W1),滤纸包好,102℃烘干至恒重(W2);将装有样品的滤纸包放入索氏抽提器的抽提筒内,由抽提器冷凝管上端加入无水乙醚至没过滤纸包,水浴加热,使无水乙醚不断回流抽提6~7 h(6~8次/h)。抽提结束后,102℃烘干至恒重(W3)。脂肪含量(%)按式(1)计算:

式中:W0为肌肉风干水分含量;W1为称取的测定试样量,单位为g;W2为抽提前恒重后滤纸和试样的含量,单位为g;W3为抽提后恒重后滤纸和试样的含量,单位为g;100为换算系数。

1.3 数据分析

用Microsoft Excel 2010对数据进行汇总、整理,并进行描述性统计分析;利用R语言t.test()函数两独立样本t检验进行莱芜猪和杜长大品种间差异分析,利用chart.Correlation数据包计算相关系数、显著性及绘制相关性散点图。

2 结果与分析

2.1 背膘厚与IMF含量测定

莱芜猪适宜屠宰体重比杜长大小,故本研究中莱芜猪的胴体重(74.8 kg)也极显著小于杜长大(99.3 kg,表1)。莱芜猪的肩部最厚处背膘厚、最后肋背膘厚、腰荐结合处背膘厚、平均背膘厚及肌内脂肪含量的平均值(60.5、34.8、42.0、45.7 mm和9.0%)均极显著(P<0.001)大于杜长大(33.6、23.0、16.9、24.5 mm和1.7%),且其变异系数(11.7%、14.9%、14.3%、10.5%、45.6%)均小于杜长大(19.3%、21.1%、30.1%、19.4%、49.4%)。这些结果说明莱芜猪群体内个体均有很强的背部和肌内脂肪沉积能力。

表1 莱芜猪和杜长大背膘厚与肌内脂肪含量

2.2 胴体重与背膘厚和IMF含量的关系

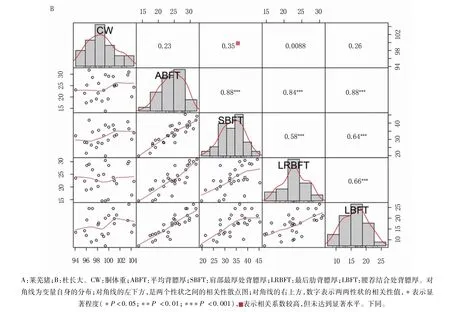

胴体重与背膘厚之间的相关性散点图如图1所示。可以看出,莱芜猪的胴体重与肩部最厚处背膘厚、最后肋背膘厚、腰荐结合处背膘厚和平均背膘厚均为正相关,且胴体重与平均背膘厚和肩部最厚处背膘厚相关系数均为0.51,达到极显著相关(P<0.01);胴体重与最后肋背膘厚相关性最低,相关系数为0.30。杜长大的胴体重与背膘厚的相关性不强,其中与肩部最厚处背膘厚相关系数最高(0.35),但未达到显著相关水平,与最后肋背膘厚的相关性最低,相关系数仅为0.0088。莱芜猪肩部最厚处背膘厚、最后肋背膘厚、腰荐结合处背膘厚和平均背膘厚间相关性均达到显著水平,其中平均背膘厚与肩部最厚处背膘厚的相关系数最高(0.82),肩部最厚处背膘厚与腰荐结合处背膘厚相关系数最低(0.37)。杜长大肩部最厚处背膘厚、最后肋背膘厚、腰荐结合处背膘厚和平均背膘厚间相关性比莱芜猪更强,性状间相关性均达到P<0.001的显著水平。

图1 胴体重与背膘厚之间的散点图和相关性

胴体重与IMF含量之间的相关性散点图如图2所示。莱芜猪的胴体重与IMF含量相关系数为-0.097,二者间基本不存在相关性;杜长大胴体重与IMF含量相关系数为0.37,相关性不显著。

图2 胴体重与IMF含量之间的散点图和相关性

2.3 背膘厚与IMF含量的关系

背膘厚与IMF含量之间的相关性散点图如图3所示。莱芜猪的肌内脂肪含量与平均背膘厚、肩部最厚处背膘厚、最后肋背膘厚和腰荐结合处背膘厚间相关系数分别为-0.12、0.062、-0.098和-0.13,且均未达到显著水平。杜长大的肌内脂肪含量与平均背膘厚、肩部最厚处背膘厚、最后肋背膘厚和腰荐结合处背膘厚间均为极显著正相关(P<0.001或P<0.01),相关系数分别为0.67、0.69、0.56和0.47。

图3 IMF含量与背膘厚的散点图和相关性

3 讨论与结论

3.1 背膘厚及IMF含量的测定

本研究测定了莱芜猪和杜长大的胴体重、背膘厚和IMF含量,系统分析了性状间的相关性,比较了莱芜猪和杜长大的品种差异。结果表明,莱芜猪的平均背膘厚为45.7 mm,稍高于中国畜禽遗传资源志(42.3 mm)[5]的报道。背膘厚受胴体重的影响较大,胴体重较高,导致背膘厚也随之增高。与我国其它地方猪相比,民猪(37.3 mm)、大蒲莲猪(35.1 mm)和荣昌猪(39.6 mm)等平均背膘厚均明显小于莱芜猪。本研究所测杜长大的平均背膘厚为24.5 mm,与吴昊旻(22.5 mm)[6]、薛前进(22.9 mm)[7]等的报道基本一致。本研究测定莱芜猪的IMF含量平均为9.0%,稍低于中国畜禽遗传资源志(10.41%)[5]、杨 杰(10.56%)[8]、许 振 英(10.22%)[2]等所测莱芜猪IMF含量。莱芜猪IMF含量远高于其它地方猪种,如民猪(5.25%)、梅山猪(6.37%)和荣昌猪(3.12%)等[5]。杜长大的IMF含量平均为1.7%,与杨杰等[8](1.737%)所测数值一致,稍低于吴昊旻(2.36%)[6]、薛前进(2.31%)[7]等的报道。本研究结果揭示莱芜猪具有很强的脂肪沉积能力,其背膘厚和肌内脂肪含量均显著高于杜长大。值得指出的是,莱芜猪和杜长大猪群体IMF含量的变异系数均较高,说明肌内脂肪选育程度低,有很大的提升空间。

3.2 胴体重与背膘厚和IMF含量间相关性分析

许多研究表明胴体重与背膘厚显著正相关。郭建凤等[9]研究表明大蒲莲猪屠宰体重与背膘厚显著正相关;王继英等[10]研究表明鲁莱黑猪的屠宰体重对背膘厚有极显著影响;郭建凤等[11]研究表明黑盖猪胴体重与平均背膘厚呈显著正相关;吴昊旻[6]等研究表明托佩克三元猪胴体重与平均背膘厚极显著相关;和军飞等[12]对杜长大猪的测量数据显示,胴体重与肩部背膘厚和最后肋背膘厚均为极显著正相关。本研究中莱芜猪的胴体重与平均背膘厚、肩部最厚处背膘厚和腰荐结合处背膘厚显著(P<0.05)或极显著相关(P<0.01),与前人的研究结果相一致。本研究中杜长大的胴体重与平均背膘厚及肩部最厚处背膘厚、最后肋背膘厚、腰荐结合处背膘厚虽然均为正相关,但未达到显著相关。说明莱芜猪的背膘厚随着体重增加而显著增加,而杜长大的背膘厚随着体重增加增幅较小。

大部分研究表明胴体重与IMF含量间属于低相关系数的不显著相关,但少部分研究表明相关系数虽不高,但达到了显著相关。例如,郭建凤等[9,13]研究表明烟台黑猪、大蒲莲猪胴体重与IMF含量相关系数分别为0.137和0.189,相关不显著;张雄等[14]研究表明从江香猪的屠宰体重与IMF含量相关系数为0.123,相关不显著(P>0.05);王继英[10]、储彬彬[15]等研究表明,鲁莱黑猪和巴鄂杂交猪的胴体重与IMF含量基本不存在相关性,相关系数分别为0.08和0.06;姜爱文等[16]对皮杜长大四元猪的分析发现胴体重与IMF含量相关系数为0.213,且二者间达到了极显著相关(P<0.01)。本研究中,莱芜猪的胴体重与IMF含量相关性数为-0.097,二者间基本不存在相关性,这与王继英[10]、储彬彬[15]等的研究结果一致;杜长大胴体重与IMF含量相关系数较高(0.37),但未达到显著相关水平。

本研究结果对养猪生产具有重要的指导意义。杜长大随着体重增加,背膘厚增加不显著,IMF含量增加明显,可以通过提高体重从而达到提高肌肉的IMF含量、改善肉质的目的。但对于莱芜猪及其它地方猪,应该适时出栏,体重增大会导致背膘厚显著增加,IMF含量却增加不多。

3.3 IMF含量与背膘厚的相关性分析

大量研究表明IMF含量与背膘厚有很强的相关性。孙义姗等[17]研究发现杜长大的IMF含量与背膘厚呈极显著正相关;姜爱文等[16]研究发现四元猪(皮杜长大)背膘厚与IMF含量呈极显著正相关;彭珍等[18]研究发现恩施黑猪IMF含量与背膘厚呈极显著正相关;储彬彬等[15]研究表明巴鄂杂交猪的背膘厚与IMF含量极显著相关,相关系数为0.43;王继英等[10]研究表明鲁莱黑猪肩部最厚处背膘厚、最后肋背膘厚和腰荐结合处背膘厚与IMF含量均极显著相关,相关系数分别为0.24、0.25和0.30;张雄等[14]对从江香猪的研究表明背膘厚与IMF含量之间相关系数为0.396,二者极显著相关(P<0.01)。

本研究中杜长大的肌内脂肪含量与平均背膘厚、肩部最厚处背膘厚、最后肋背膘厚和腰荐结合处背膘厚间均为极显著正相关(P<0.001或P<0.01),与前人研究结果一致;莱芜猪的IMF含量与平均背膘厚、肩部最厚处背膘厚、最后肋背膘厚和腰荐结合处背膘厚间无显著相关性。陈其美[19]分别测定了低IMF含量组(8.41%)、中IMF含量组(12.95%)、高IMF含量组(16.35%)莱芜猪的背膘厚,发现低、中和高组IMF含量的莱芜猪背膘厚分别为34.1、37.8 mm和36.4 mm,3组间差异不显著,与本研究结果一致,说明莱芜猪具有与杜长大商品猪不同的背膘厚与IMF含量相关关系。莱芜猪这种独特的种质特性,揭示了莱芜猪背膘厚和IMF调节途径与其它猪种不同,值得进一步深入研究。