外周血白细胞绿色包涵体合并疟色素病例临床回顾分析

2021-11-13常菁华王剑飚

郭 平, 常菁华, 王剑飚

(1.上海交通大学医学院附属瑞金医院检验科,上海 200025;2.上海交通大学医学院附属瑞金医院药剂科,上海 200025)

疟疾是一种由疟原虫感染引起的寄生虫病。人体感染疟原虫后初期症状往往不典型,可出现发热、头痛、胃肠道不适和肌肉酸痛等症状,类似病毒感染;重症患者可出现黄疸、意识模糊、癫痫等症状。多数患者及时治疗后症状可迅速消退,但未及时接受救治者可能因脑型疟疾、疟疾性贫血等严重并发症导致昏迷,甚至死亡[1]。中性粒细胞和/或单核细胞中的绿色包涵体是一类在外周血涂片中罕见的白细胞形态学变化,既往报道主要见于急性肝衰竭[2]、乳酸中毒[3]或新型冠状病毒肺炎重症患者[4]。人体发生恶性疟原虫感染后,白细胞中出现绿色包涵体和疟色素的病例尚未见报道。本研究旨在回顾分析1例外周血白细胞绿色包涵体合并疟色素病例的实验室检查结果和相应临床症状,以加深广大医务工作者对该类病例的认识。

1 材料和方法

1.1 病例基本情况

患者,男,53岁。因高热伴关节酸痛于当地医院就诊,热峰39.2 ℃。当地医院先后以静滴头孢吡肟+口服奥司他韦治疗,未见明显好转,遂至上海交通大学医学院附属瑞金医院就诊。患者服用退热药物后体温可降至正常,但次日均出现反复。住院期间患者出现意识不清、呼吸急促、大小便失禁等症状。追问病史得知,患者2019年10月26—30日至尼日利亚出差,是否有蚊虫叮咬史不详。既往史:高血压10年,血压控制良好;1988年患甲型肝炎;2009年髌骨骨折,行手术;2010年股骨骨折,行手术;否认结核等其他传染病史。查体:精神一般,体温>37.0 ℃,脉搏139次/min,皮肤巩膜黄染。经实验室检查提示恶性疟原虫感染,收治于重症监护病房,予以青蒿琥酯抗疟疾,辅以其他相应治疗。治疗期间患者病情曾现好转,意识恢复,但某日突然加重,体温再次升高,外周血CD3、CD4、CD8绝对计数显著下降,提示免疫功能严重受损。后因多脏器衰竭、感染性休克、重症肺炎、重症免疫缺陷、混合型酸碱失调、电解质紊乱等并发症,虽经全力救治,仍不幸离世。

1.2 研究方法

(1)样本采集。采集患者入院时乙二胺四乙酸二钾抗凝静脉全血2 mL、肝素抗凝全血4 mL,立即送检;治疗期间每日采集乙二胺四乙酸二钾抗凝静脉全血2 mL,立即送检。(2)血常规和C反应蛋白检测。检测前执行每日质控,质控通过后,采用全血细胞计数+C反应蛋白模式检测,记录结果。(3)生化项目检测。检测前执行每日质控,将肝素抗凝全血样本以1 676×g离心5 min,取上清,进行检测,记录结果。(4)免疫胶体金疟原虫抗原检测。将5 μL乙二胺四乙酸二钾抗凝静脉全血置于胶体金板条小孔中,滴加裂解液2滴,静置15 min后观察结果。(5)疟原虫厚、薄血膜制作。厚血膜:取外周血2滴黏附于载玻片上,涂成直径约1 cm的厚薄均匀的血膜,室温干燥;薄血膜:取外周血l滴黏附于载玻片上,推制成薄片,干燥后以甲醇固定薄血膜。取吉姆萨染色液A液与B液,以1∶9的比例配置染液,混匀后染色30 min,流水冲净染液,干燥后镜检。(6)油红O染色。油红O储备液与蒸馏水以3∶2比例配置为油红O染色液,静置15 min。吸取油红O染色液上层染色10 min,流水冲洗30 s,苏木精染液染色2 min,流水冲洗5 min,干燥后镜检。

1.3 仪器和试剂

BC5390 CRP血液分析仪及配套试剂(深圳迈瑞公司);AU5800全自动生化分析仪和总胆红素、直接胆红素、丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、白蛋白、尿素、肌酐检测试剂盒(美国贝克曼库尔特公司);免疫胶体金疟原虫抗原检测(上海市临床检验中心);吉姆萨染液、油红O染液(珠海贝索生物技术有限公司)。

2 结果

2.1 实验室检查结果

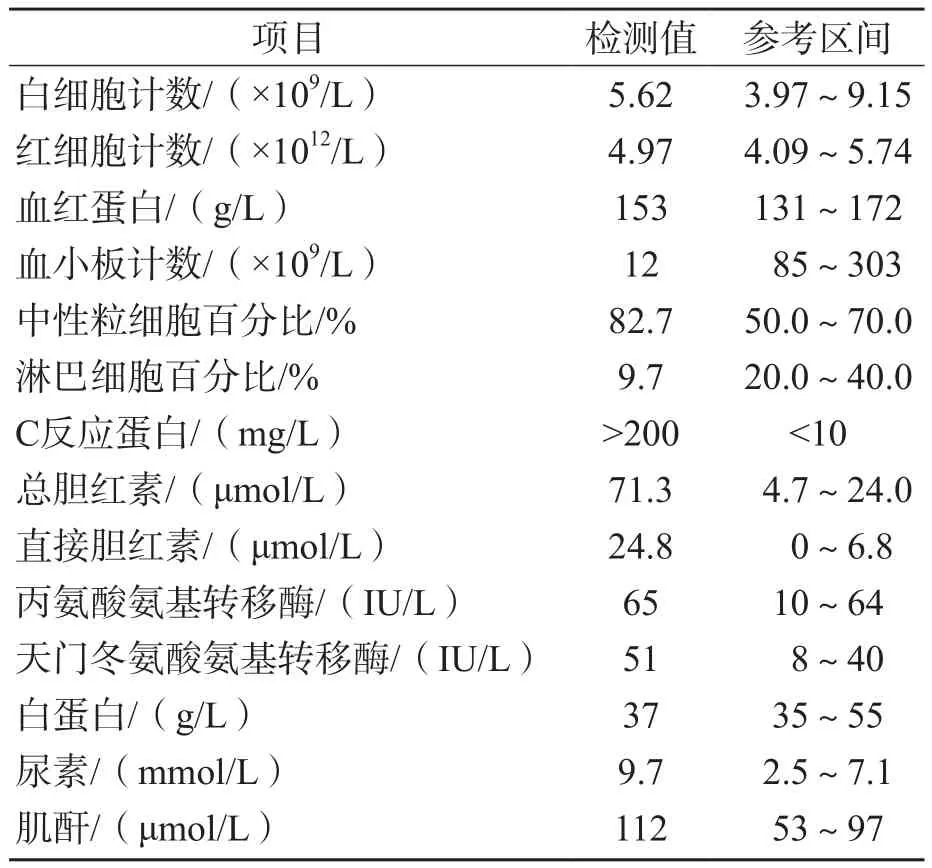

患者于上海交通大学医学院附属瑞金医院入院时血常规和生化检查结果显示,血小板计数为12×109/L(严重减少),中性粒细胞百分比为82.7%(升高),C反应蛋白>200 mg/L(升高),总胆红素71.3 μmol/L(明显升高)、直接胆红素24.8 μmol/L(升高),肝、肾功能异常,见表1。免疫胶体金抗原检测提示恶性疟感染。

表1 患者实验室检查结果

2.2 外周血涂片镜检结果

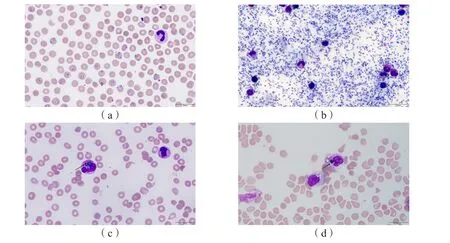

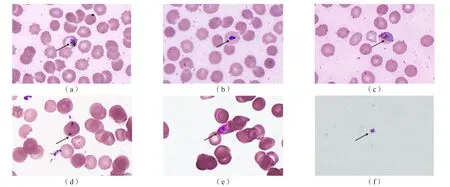

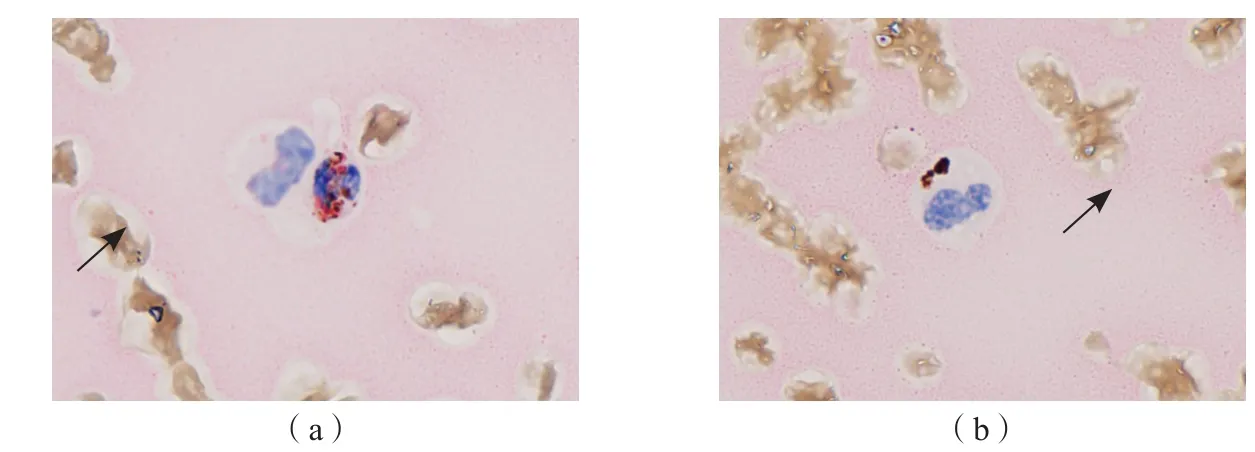

患者入院时外周血涂片可见疟原虫环状体[图1(a)、图1(b)],虫体密度高。治疗期间疟原虫虫体密度逐渐下降,但至治疗后期仍未完全消失,外周血、脑脊液涂片均可见虫体残留(图2)。患者病情恶化后外周血涂片中性粒细胞出现中毒颗粒,在约16%的中性粒细胞和少数单核中观察到绿色包涵体和疟色素[图1(c)、图1(d)]。胞质中包涵体呈蓝绿色,数量不一、大小不等、形态不规则,具有一定折射性。油红O染色后包涵体呈橘红色,疟色素未染色,提示包涵体油红O染色阳性、疟色素阴性(图3)。

图1 患者入院时外周血涂片镜检结果(×1 000)

图2 患者治疗后期外周血和脑脊液涂片(×1 000)

图3 患者外周血涂片油红O染色结果

3 讨论

绿色包涵体是2009年Harris等在肝病患者外周血中性粒细胞和单核细胞中发现的类脂褐素物质[5]。目前为数不多的报道显示其仅在急性肝衰竭、乳酸酸中毒、产气荚膜梭菌或大肠埃希菌相关败血症、严重急性呼吸综合征冠状病毒感染患者中被发现[6]。绿色包涵体的出现与疾病的不良预后密切相关。据统计,有56%~72%的出现绿色包涵体的肝病患者在氨基转移酶急剧升高后病情迅速恶化,并在短时间内死亡,这个过程仅2~14 d[7-8]。本例患者因在非洲感染恶性疟原虫起病,回国后辗转多时未明确病因,引起原虫大量繁殖,转至上海交通大学医学院附属瑞金医院时已进展为极为凶险的脑型疟疾,外周血涂片可见大量恶性疟原虫环状体。治疗期间患者情况曾有好转,临床表现向好,意识逐渐恢复。但对外周血涂片的连续监测发现,不同阶段的虫体仍有残留,甚至在治疗后期,患者的脑脊液中依然存在虫体,患者在病情急转直下前免疫功能严重受损。因此,我们推测,持续的原虫血症导致免疫功能严重受损可能是患者后期病情突然加重的原因之一。

患者病情加重后,外周血涂片可见中性粒细胞和单核细胞中出现蓝绿色包涵体和疟色素。据统计,出现包涵体的细胞约占所有中性粒细胞的1%~10%[8],并伴随胞质空泡、颗粒增多以及杜勒小体等中性粒细胞中毒改变,这与我们观察到的情况类似。HARRIS等[5]认为,绿色包涵体本质上可能与胆绿素相关,但是目前没有针对胆绿素的染色方法来证实这一点。分析包涵体的结构后,发现中性粒细胞和单核细胞绿色包涵体的光学显微镜镜下外观、富脂性和耐酸性与蜡样脂褐素一致,电子显微镜镜下外观与神经元脂褐素的报告相似[9]。脂褐素主要由被溶酶体消化的含脂残留物组成,其中还包括蛋白质、碳水化合物和微量元素[10-11]。当肝脏因缺氧受损时,脂褐素从坏死的肝实质细胞中被释放出来[12],所以绿色包涵体可能是一种脂褐素样物质,或类似的溶酶体降解产物,在肝脏和其他器官因缺血受损后被细胞吞噬。由于这类物质具有亲脂性,因此使用油红O染色结果应为阳性[8]。通过油红O染色,我们发现包涵体确为阳性,而黄褐色结晶状物质染色阴性。结合患者疾病背景及结晶状物质形态,提示该物质为中性粒细胞吞噬的疟色素。疟色素是疟原虫分解代谢血红蛋白的最终产物,随着虫体在红细胞中裂体的增殖,疟色素逐渐融合,最后随破裂红细胞进入血液,并被中性粒细胞和单核细胞吞噬。外周血吞噬细胞中能否观察到疟色素与疟疾的严重程度相关,而大量含疟色素中性粒细胞的出现同样提示预后不良[13]。目前,临床对于这类异常的报道相对较少,主要原因可能有以下3点:(1)发生率低,易漏检;(2)忽视了该包涵体的折光性,容易误认为是杜勒小体;(3)缺乏认识,发现但未报告。

外周血涂片中形态学异常对疾病的临床判断及预后至关重要。我们对这例脑型疟疾患者在诊疗过程中出现在外周血白细胞中的形态学变化进行跟踪观察,发现绿色包涵体和疟色素的出现对重症疟疾预后不佳患者病情的发展具有重要提示作用。希望通过对该病例的报道和分析,加深广大实验室工作人员和临床医务人员对这一现象的认识,避免漏检的发生,以及时进行救治,尽量避免患者死亡。