陕西白河县裴家河铜矿地质特征及找矿方向

2021-11-08阴建定寿立永

阴建定,寿立永

(中国建筑材料工业地质勘查中心陕西总队,陕西 西安 710002)

0 引言

陕西省白河县裴家河铜矿位于南秦岭边缘海盆(Nh—T2)—留坝—旬阳晚古生代陆源海盆(S—P)东南缘,属于镇安—旬阳华力西期、燕山期Pb-Zn-Au-Hg-Sb成矿亚带,是赵湾—黄石板铅锌金远景区的成矿有利地段。区内广泛发育志留系中下统梅子垭组含铜黑色岩系,层位稳定(许锋等,2018)。目前陕西铜矿产地共90多处(齐文和侯满堂,2005),研究和勘查工作取得了许多重要成果(薛春纪,1997;卢纪英等,2001),如探明1处中型矿床(略阳铜厂),多处小型铜矿床(周至西骆峪、周至东流水、眉县铜峪、宁强刘家坪等)。陕西铜矿产地虽较多,但具有工业价值的产地较少,探明的储量有限,目前仍是陕西省内的急缺矿种之一。区内铜矿勘查工作始于2002年,相继发现了数个铜矿床,矿床储量已达到中型,铜矿成矿条件非常有利(涂怀奎,2006)。前人对该区控矿地质特征及赋存特征方面取得的认识较为一致,但对区内矿床类型存有争议,主要有沉积变质型(祁思敬等,1993;王兴国和侯满堂,2008)、沉积变质+热液改造型(宋小文等,2003)两种观点。本文在总结前人基础上,通过剖面测制、构造-蚀变岩填图及样品分析测试等地质矿产勘查手段,阐述了裴家河铜矿床的地质特征,分析了其矿床成因,并总结了成矿规律,认为区内铜矿床成因类型为沉积变质+热液改造型,以期对该区找矿有所裨益。

1 区域地质背景

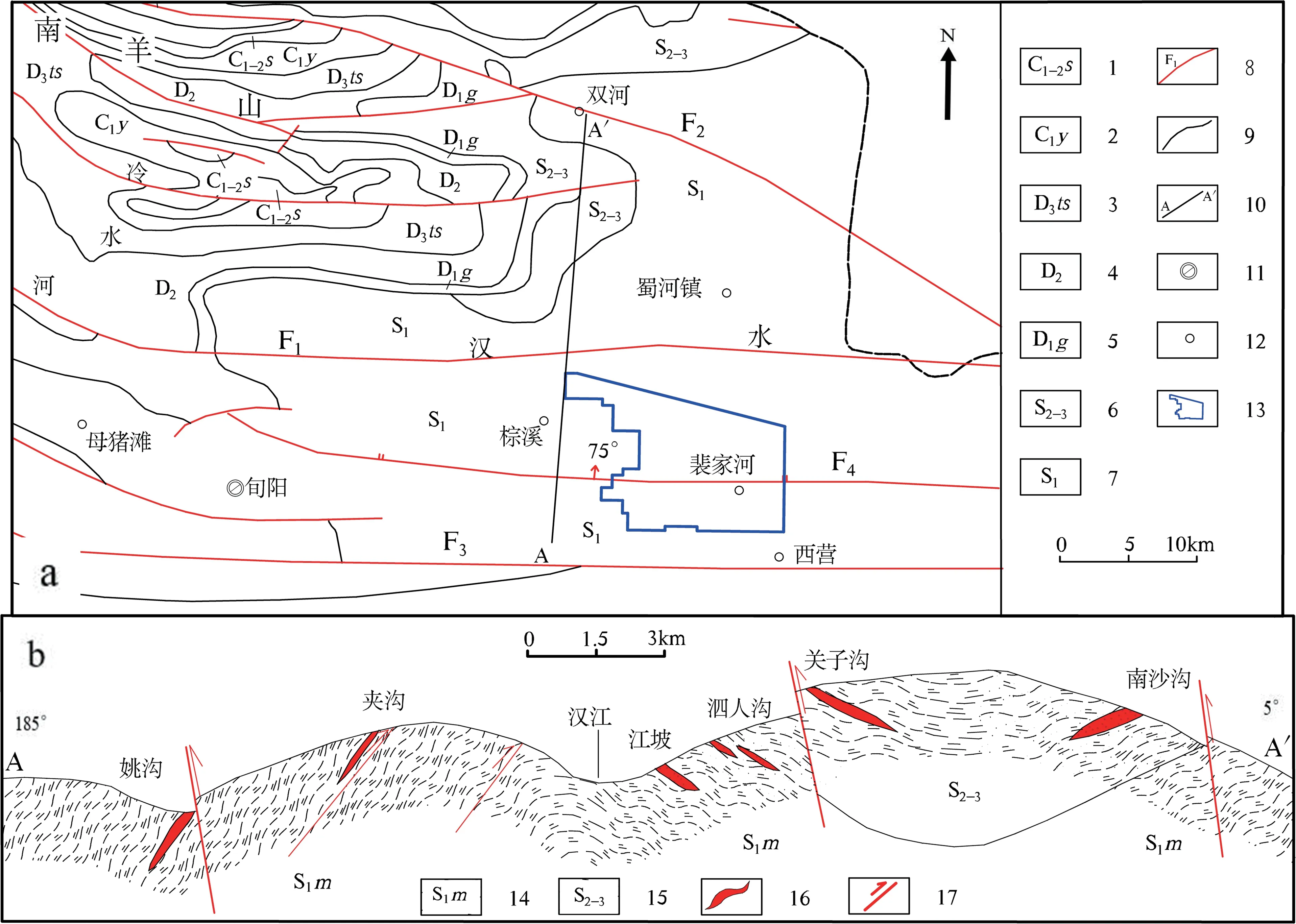

裴家河铜矿位于秦岭-大别构造带中部,镇旬古生代沉积盆地南缘,区域主要出露早古生代-晚古生代沉积地层,与铜成矿有关的地层为志留系梅子垭组。勘查区位于汉江复背斜南翼,区域构造总体呈北西南东向,南羊山大断裂、羊山复向斜、大岭-蜀河断裂(F2)、麻坪河断裂(F1)、旬阳复背斜组成了该区的主体构造格架(图1)。区域断裂及褶皱较发育,主要有脆-韧性剪切带、褶叠层、流劈理和褶皱等,其中脆-韧性剪切带是区内重要的导矿、容矿构造(樊秉红和杨文思,1991;王北颖等,1991①;何虎军等,2011②;张俊良等,2013)。

图1 裴家河—棕溪一带区域地质略图(a)与典型剖面图(b)

2 矿区地质概况

勘查区位于旬阳复背斜南翼,出露下志留统梅子垭组(S1m)地层,岩性主要由浅灰-深灰色粉砂质千枚岩、含炭绢云千枚岩夹灰绿色凝灰质变砂岩、细砂岩条带组成,根据岩性组合特征将区内梅子垭组c段地层(S1mc)分解出4个岩性层,其中第一、三、四层为含矿层,梅子垭组b段地层未分(图2)。

图2 裴家河—财神庙一带地质略图

该区域经历了多期次的构造活动,褶皱、顺层发育的韧-脆性剪切变形带普遍发育。勘查区内圈定了4条与矿化有关的韧性剪切带,近东西向展布,倾角26°~56°。带内主要为沿劈理充填的石英脉密集带,石英脉宽0.01~0.1 m,表面发育褐铁矿化。含矿蚀变构造带主要受韧性剪切带控制,条带受南北向应力挤压、东西向拉张应力与围岩能干性差异在转折端形成一系列虚脱空间,石英脉热液沿应力剪切产生的劈理多期次充填,劈理多与面理小角度斜交,局部平行产出。沿走向和倾斜方向具有波状起伏特征,呈串珠状产出,剪切带两侧受逆冲推覆作用发育不对称顺层掩卧褶皱,褶皱枢纽劈理面产状与S2矿化面理相近。倾向上产状变缓部位有利于成矿。

区内热液蚀变较发育,主要有硅化、绢云母化、绿泥石化、方解石化等。以硅化、绿泥石化、黄铁矿化与铜矿成矿关系最为密切。热液蚀变以带状(或线状)为主,一般宽1~3 m。

3 矿床地质特征

3.1 矿体特征

勘查区共发现4条近东西向展布的铜矿化带,在带内圈定出6个铜矿体(图3a~b),严格受脆-韧性剪切带控制,呈层状、似层状,近东西向展布,各矿体特征见表1。

表1 裴家河矿区铜矿体特征

3.2 矿石特征

3.2.1 矿石矿物成分

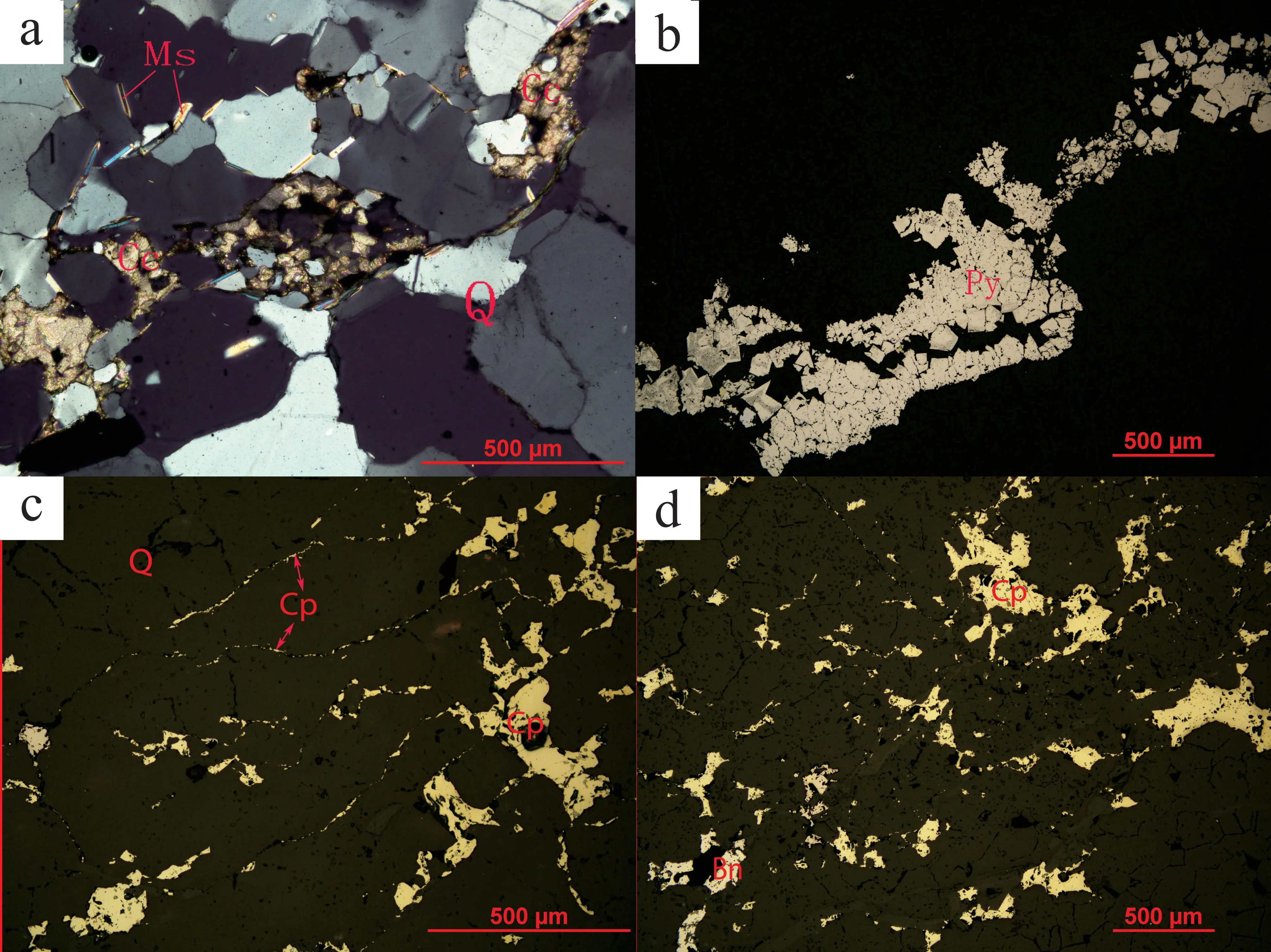

矿石主要矿物成分为黄铜矿(图4a)、黄铁矿(图4b),其次有少量磁黄铁矿、斑铜矿、闪锌矿等,次生矿物有褐铁矿、赤铁矿、孔雀石等。脉石矿物以石英为主,其次为绢云母、绿泥石、长石、白云石、方解石和少量黄铁矿等。

3.2.2 矿石结构构造

矿石结构主要有他形粒状结构、半自形—自形粒状结构、包含结构和交代穿插结构等,构造主要为浸染状构造(图4c)、网脉状构造(图4d),脉状构造等。

图4 勘查区铜矿石结构构造镜下显微照片

3.2.3 矿石类型

(1)矿石的自然类型

矿石矿物以黄铜矿为主,偶见斑铜矿、辉铜矿,以他形粒状、自形晶状粒状结构为主,浸染状、块状、脉状构造。按主要矿石矿物确定为黄铜矿石。

(2)矿石的工业类型

依据主要有用元素铜的氧化率,矿石的主要工业类型划分为原生硫化铜矿石(铜氧化率<10%)。

4 矿床成因

综合区域构造演化背景、成矿物质来源及成矿时代等研究(樊秉红和杨文思,1991;冯明伸和杨建东,1994;朱华平等,2003;张拴厚等,2013;陈高潮等,2007③),笔者总结建立了白河县裴家河一带铜矿成矿模式。

早—中志留世形成的富含同沉积溶液的沉积层向下渗透过程中,淋滤地层中的成矿元素(朱华平和张德全,2004),并将其溶解于其中。下部温度更高时,成矿元素能更好的溶解,从而形成了盐度较高的热水溶液,热水溶液遇到同沉积断裂时,由于减压而向上运移,形成一个对流的循环体系。来自深部的热水体系在沿着同生构造活动逐步上涌的过程中,萃取过滤基底富含钠质的中基性火山岩中的钠质成分,在其向上运移过程中,由于遇到能使其沉淀的地球化学障而沉淀形成热水沉积岩,叠加于正常沉积的细碎屑岩、泥质岩及碳酸盐岩中形成热水沉积型铜矿。

从海西期开始,扬子板块向华北板块靠拢并有局部的接触和碰撞,到印支—燕山期,主造山期构造运动使得岩石发生变质变形,形成变质片理、各种构造裂隙及断裂带,同时地下热水从含矿岩系或矿源层中活化、汲取成矿组分,形成含矿流体,在构造的强烈改造作用下,沿着构造裂隙及断裂带等进一步富集成矿,形成改造型铜矿床(陈松岭等,2001;周彬等,2018)。

5 控矿因素分析

5.1 地层岩性

铜矿主要受下志留统梅子亚组(S1m)地层控制,赋矿岩性为绢云母千枚岩、含炭绢云母千枚岩夹灰绿色凝灰质变砂岩、硅质岩(刘淑文等,2005),尤其在千枚岩与粉砂岩等细碎屑岩组合出现、韧脆性转换界面部位矿化更好。

5.2 断裂

矿体主要受区域性断裂带特别是同生断裂带内,并受区域性褶皱与次级背向斜轴部发育的压扭性和张扭性断层控制,构造叠加明显(赵国斌,2005)。在构造转折端矿体富集,品位较高。

在北东-南西向剪应力作用下,在韧性剪切带和早期滑脱面交会部位产生滑覆剪切,常发育透入性顺层连续劈理带,顺层劈理与原始沉积层理以低角度斜交或一致,仅在褶皱轴部或断层上、下盘发育与原始沉积层理交角较大的轴面劈理、破劈理。在应力作用下,透入性面理上发育叠瓦状褶叠层构造,由于能干性较弱的围岩顺滑脱面迁移,而较强干的矿脉则形成向形构造,或石香肠化旋转褶皱,形成局部膝折状矿脉。滑脱面是矿液聚集的良好场所,有利于铜矿的相对富集,所形成的滑脱面型矿体一般厚度较大,品位较高。

5.3 热液活动

铜矿化与热液活动密切相关。成矿物质在沉积过程中初步富集后,经过后期构造改造、热液迁移和再次富集,形成了构造石英脉型的矿石。

深部提供的成矿流体在地热梯度下向浅地表运移,浸取地层中的铜元素,形成成矿流体。造山运动后形成一系列的大型逆冲推覆构造和剥离断层,变质流体沿构造断裂释放,并在地壳浅层脆性断裂、顺层断裂破碎带等有利空间再次富集成矿。

与铜矿有关的蚀变主要有硅化、黄铁矿化、磁黄铁矿化、绿泥石化、绢云母化、方解石化。它们发育于断裂带附近,常常相互叠加组合成蚀变带。其中硅化与铜成矿关系最为密切。

6 找矿方向

区内累计圈定出铜矿化带4条,在带内圈定铜矿体6个,主要为地表槽探揭露和少量平硐、钻探控制,工作程度整体较低,找矿潜力巨大。

(1)石板皮矿体由地表探槽和浅部平硐控制,矿体出露长100 m,探槽控制矿体厚度1.00 m,品位0.93%。平硐由于坍塌未进行系统采样,矿体规模较大,矿石质量好,进一步勘查预计可新增铜金属资源量。

(2)对见矿钻孔控制的龙王坡、韩家沟矿体未进行网度控制,其中龙王坡矿体沿倾向控制169 m,韩家沟矿体沿倾向控制322 m,因此需要沿见矿钻孔走向、倾向进行网度控制,进一步扩大资源量。

(3)前期勘查工作对剩余3条矿体进行了单孔控制,钻孔虽未见矿,但区内矿体普遍向南东向倾伏,韩家沟矿体验证后已发现两层矿体,故依然有较大潜力挖掘。

(4)矿区铜矿体多为隐伏矿体,需要通过岩石构造地球化学测量,采集构造裂隙充填物,矿化蚀变岩、硅质岩脉等含矿介质,确定异常浓度分级后,通过成矿元素衬值累加或累乘比值等值线线状分布趋势可以反映区内构造与地质体的对应情况。这样不仅可以准确圈定矿致异常,而且可以提取更多的成矿地质信息,推断矿田、矿区断裂构造和隐伏矿体,取得更大的找矿成果。

(5)区内成矿地质条件与江北铅锌矿集区相同,目前区内已发现多层矿体,但与江北发现的铅锌矿体相比,深部找矿仍有很大的找矿空间。

7 结论

裴家河地区具有极为有利的铜矿成矿地质条件和不同层次的地质异常和物化探异常,成矿潜力巨大,控矿构造标志明显,通过进一步开展地质工作,该区可实现铜矿找矿突破。

(1)区内铜矿体受逆冲推覆构造控制,次级脆-韧性剪切带控制了矿床的产出,脆-韧性变形转换带是铜矿体的赋存地段。

(2)早—中志留纪形成初始矿源层,海西—印支早期中深伸展环境下,铜初步活化、富集,印支晚—燕山期中等张剪环境下,形成韧性—脆韧性剪切带,同时在深部含矿热液的参与下,含铜流体运移至构造叠加部位及岩性过渡界面富集成矿,形成改造型铜矿床。

(3)区内矿体以隐伏矿体为主,多层成矿,需开展激电剖面测量、岩石构造地球化学测量及风险钻探工作,加密工程网度,最终实现资源突破。

致谢野外工作及室内研究得到了刘少峰院长的指导与帮助,评审专家对论文初稿提出了宝贵的修改意见,在此表示衷心的感谢。

注 释

①王北颖,江育璞,冯明伸,杨建东.1991.陕西省南秦岭造山带中部韧性剪切带的形成、演化及其与金矿成矿关系研究报告[R].陕西省地矿局综合研究队.

② 何虎军,张康,李万玲.2011.陕西安康市汉阴县铁佛—汉滨区流芳志留系岩金矿带构造及快速评价勘查方法研究报告[R].西安:长安大学.

③陈高潮,张俊良,王炬川.2007.1∶25万安康市幅区域地质调查报告[R].陕西省地质调查院.