湘南宝山铜铅锌多金属矿床闪锌矿元素地球化学特征及其对成矿的制约

2021-11-08张天栋刘忠法邸洪飞张俊柯陈可邵拥军

张天栋 ,刘忠法 ,邸洪飞 ,张俊柯,陈可,邵拥军

(1.中南大学有色金属成矿预测与地质环境监测教育部重点实验室,长沙 410083;2.中南大学地球科学与信息物理学院,长沙 410083)

0 引言

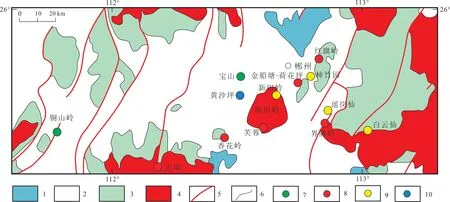

湘南地区位于钦杭成矿带和南岭成矿带的叠合部位,石炭系碳酸盐地层广泛出露,构造-岩浆活动强烈,构造和岩浆岩发育,成矿条件优越,大—中型矿床广泛发育,北有宝山大型Cu、Pb、Zn、Ag多金属矿床和黄沙坪大型Cu、Sn、Pb、Zn、Ag多金属矿床,南有香花岭大型W、Sn、Nb、Ta、Pb、Zn、Ag多金属矿床,东有柿竹园和瑶岗仙大型W多金属矿床,西有铜山岭Cu、W多金属矿床(图1),是我国重要的有色金属矿产资源产地,被誉为“中国有色金属之乡”。

图1 湘南地区地质简图及矿产分布示意图

宝山矿床是湘南地区具有代表性Cu、Pb、Zn、Ag、Bi 多金属矿床。前人对该矿床成岩成矿时代(路远发等,2006;谢银财等,2013;弥佳茹等,2018)、成矿物质来源(姚军明等,2006;鲍谈等,2014;谢银财等,2015;章勇等,2018)、成矿流体特征(丁腾等,2016;轩一撒等,2017)及控岩控矿构造(张志等,2019;谌鹏远等,2020)等方面做了大量研究工作,但研究工作大多集中在中部矽卡岩型矿体,对西部和北部脉状铅锌银多金属矿体的研究较少。

闪锌矿是本区最为常见和重要的金属矿物,闪锌矿包含大量的微量元素,如Fe、Cd、In、Mn、Ga、Ag、Ge 等,其微量元素组成特征蕴含着丰富的成矿信息(Cook et al.,2009;Wang et al.,2010;Frenzel et al.,2016,Wei et al.,2019;韩照信,1994;叶霖等,2017),本区与闪锌矿伴生的Ag达到了综合利用价值,取得了较大的经济效益。本次采用EPMA 和LA-ICP-MS 测试技术对闪锌矿的主微量元素组成进行分析,对比研究不同产出地段的闪锌矿主微量元素特征,以期揭示对成矿的指示意义。此外,查明闪锌矿中Cd、In、Ga等稀散元素的含量及分布状态,为稀散元素的综合利用提供参考。

1 矿床地质特征

宝山矿区位于扬子陆块与华夏陆块SW-NE拼合处,南岭EW向构造带中段北缘与耒阳-临武构造带叠合部位西侧,坪宝复式向斜的北端(王和平,2005;路远发等,2006;黄富年等,2015)。矿区出露地层有泥盆系上统佘田桥组、锡矿山组,石炭系下统孟公坳组、石磴子组、测水组、梓门桥组,石炭系中—上统壶天群(图2),其中石炭系石磴子组含碳质和燧石条带的灰岩、测水组砂页岩为本区主要的赋矿层位。矿区主构造线呈北东-南西向,由一系列的倒转背、向斜及背、向斜之间的压扭性逆冲断层组成,其中宝岭倒转倾伏背斜、宝岭北倒转向斜、牛心倒转复式背斜、财神庙倒转背斜、杉木岭-桂阳一中倒转向斜与成矿关系密切。矿区断裂可分为北东向和北西向两组,其中北东向断裂主要有F109、F21、F0、F1等,北西向断裂主要有F2、F3、F4、F5等,北东向断裂与成矿较密切,后期横断层F3将矿区划分为南北两区。矿区岩浆活动频繁,与成矿密切相关的岩浆活动主要集中在燕山期,岩浆岩多呈浅成—超浅成中酸性小岩体产出,其中花岗闪长斑岩与成矿关系密切,其成岩年龄为156~180 Ma之间(Zhao et al.,2017;王岳军等,2001;路远发等,2006;全铁军等,2012;谢银财等,2013;弥佳茹等,2018)。齐钒宇等(2017)认为北部花岗闪长岩与南西部花岗闪长斑岩是成矿后期岩浆活动的产物。

宝山矿区矿体的形成和就位受岩浆岩、地层岩性以及构造多种因素联合控制,矿体类型主要为接触交代矽卡岩型铜钼钨铋多金属矿体和热液裂隙充填交代型脉状铅锌银矿体,主要包括中部铜钼矿体、西部铅锌银矿体、北部财神庙铅锌银矿体和东部铅锌矿体,东部矿体位于桂阳县城下部,禁止开采,本文不做详细论述。

中部矽卡岩型铜钼矿体位于宝岭倒转背斜中段,主要赋存在宝岭倒转背斜核部的石磴子组灰岩中及正常翼中,主要矿体在石磴子组中上部不纯灰岩中,部分在测水组砂页岩内(图3)。

西部脉状铅锌银矿体主要产于F21、F0-1及宝岭北倒转向斜层间滑动破碎带中,共有大小铅锌矿体106个,其中主矿体为赋存于F21断层破碎带中的1号矿体、赋存于F0-1断层中的0号矿体和赋存于梓门桥组与测水组层间滑动破碎带中的2号矿体。

北部财神庙脉状铅锌银矿体主要产于财神庙倒转背斜北西翼(正常翼)的断裂中,主要受F25、F4断裂及二者之间发育于石磴子组灰岩中的裂隙带控制(图3),倾角约50°。

宝山矿区围岩蚀变主要有矽卡岩化、碳酸盐化、萤石化及弱硅化等,其中矽卡岩化、碳酸盐化、萤石化与成矿关系最为密切。

2 样品采集及分析方法

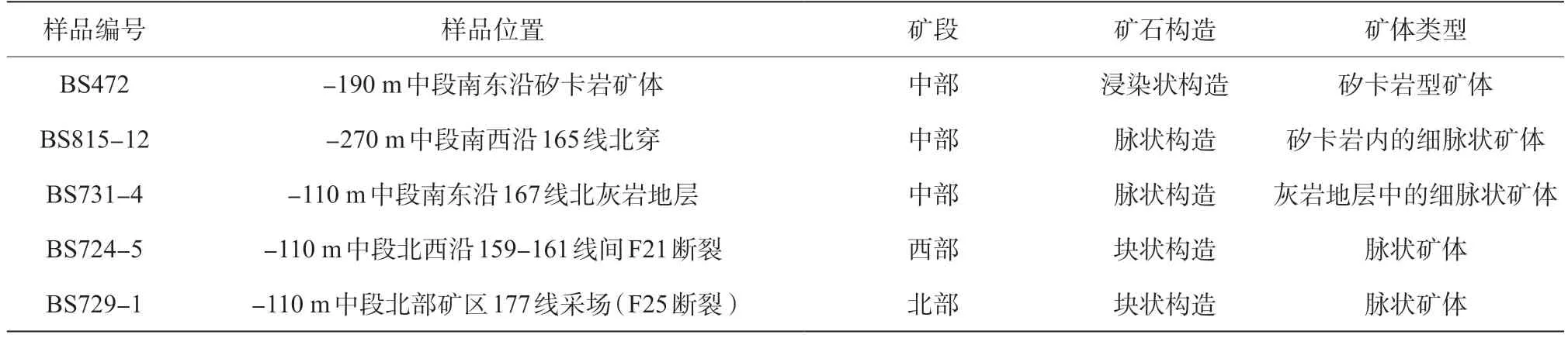

为了揭示不同矿区物理化学条件的变化,本次研究选取了5个具有代表性的样品,包括1个矽卡岩型矿石(472)和4个热液脉型矿石(中部:731-4、815-12;西部:724-5和北部:729-1),样品详细信息见图1、表1。

表1 宝山铜铅锌多金属矿床闪锌矿样品信息

每个样品分别磨制成标准厚度的薄片用于镜下观测、EMPA和LA-ICP-MS分析。EMPA在中南大学有色金属成矿预测与地质环境监测教育部重点实验室电子探针实验室完成。仪器型号:Shimadzu 1720H,误差0.01%。整个实验过程在恒定的工作条件下进行(包括:加速电压15 kV,电流20 nA,束斑直径1 μm),分析了S、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、Cd、In、Pb、Bi等元素。

闪锌矿原位微区微量元素含量在广州市拓岩检测技术有限公司利用LA-ICP-MS完成。实验室采用NWR193UC激光剥蚀系统,该系统由NWR 193 nm ArF准分子激光器和光学系统组成,ICP-MS型号为iCAP RQ。激光剥蚀系统配置有信号平滑装置,激光剥蚀过程中采用氦气作载气,通过一个“Y”型接口,与氩气混合,进入电感耦合等离子质谱仪中进行原始信号的采集。本次分析的激光束斑、能量和频率分别为50 μm、5 J/cm2和 8 Hz。单矿物微量元素含量处理中采用标准物质(NIST 610、GSE-2G和MASS-1)进行多外标单内标校正。每个时间分辨分析数据包括大约50 s空白信号和40 s样品信号。原始数据的离线处理(包括信号背景选择、样品有效区间选择、仪器灵敏度校正、元素含量的计算)利用Iolite完成。

3 分析结果

3.1 EPMA

闪锌矿电子探针(EPMA)分析结果统计表见表2,中部矽卡岩型矿体中闪锌矿(样品BS472)的Fe含量变化于4.50%~8.62%,平均值为5.92%;S和Zn的含量变化不大,分别为30.59%~31.96%和58.17%~61.84%,平均值分别为31.37%和59.86%。矽卡岩中的细脉状闪锌矿(BS815-12)Fe含量较低,为0.03%~1.44%,平均值为0.29%;S和Zn的含量变化不大,分别为33.16%~33.78%和63.64%~65.35%,平均值分别为33.48%和64.51%。西部脉状矿体中的闪锌矿(样品BS724-5)Fe 含量变化于4.31%~6.41%,平均值为5.43%;S和Zn的含量变化不大,分别为32.44%~33.93%和57.57%~61.01%,平均值分别为33.40%和59.32%。北部脉状矿体中的闪锌矿(BS729-1)Fe含量变化于0.42%~6.94%,平均值为3.66%;S和Zn的含量变化不大,分别为32.05%~33.99%和57.73%~64.38%,平均值分别为33.43%和61.31%。矽卡岩外围灰岩地层中的细脉状闪锌(BS731-4)矿Fe含量变化于0.04%~2.13%,平均值为0.44%;S和Zn的含量变化不大,分别为33.14%~33.80%和63.13%~65.66%,平均值分别为33.44%和64.53%。

表2 宝山铜铅锌多金属矿床闪锌矿主量元素组成/%

由上述可知,闪锌矿中的Fe含量由高到低的次序依次为:矽卡岩型矿体(平均值5.92%)—西部脉状矿体(平均值5.43%)—北部财神庙脉状矿体(平均值3.66%)—矽卡岩外围地层中细脉状矿体(平均值0.44%)—矽卡岩中细脉状矿体(平均值0.29%)。不同类型矿体中的闪锌矿Fe含量均低于10%,表明宝山矿床的闪锌矿不属于铁闪锌矿。值得注意的是,矽卡岩外围地层中细脉状矿体中的闪锌矿Fe、S和Zn的平均含量分别为0.44%、33.44%和64.53%,矽卡岩中细脉状矿体中的闪锌矿Fe、S和Zn的平均含量分别为0.29%、33.48%和64.51%,二者Fe、S和Zn的含量近于一致。

3.2 LA-ICP-MS

闪锌矿微量元素原位LA-ICP-MS分析结果统计见表3,不同类型闪锌矿微量元素含量差别较大,总体特征如下:

(1)Fe、Mn较为富集。与电子探针测试结果相似,Fe的含量变化趋势基本一致:矽卡岩型矿体(平均值43135×10-6)—西部脉状矿体(平均值42986×10-6)—北部脉状矿体(平均值34609×10-6)—矽卡岩外围地层中细脉状矿体(平均值5995×10-6)—矽卡岩中细脉状矿体(平均值3161×10-6)。矽卡岩型矿体中闪锌矿Mn含量最低(均值为299×10-6),矽卡岩内的细脉状矿体的闪锌矿Mn含量最高(均值2638×10-6)。

(2)稀散元素Cd最为富集,Ga、In次之,但变化范围较大,Ge、Se、Te、Tl含量较低。矽卡岩型矿体中闪锌矿的Cd含量为2593×10-6~3335×10-6(均值2954×10-6);西部脉状矿体中闪锌矿的Cd含量为3878×10-6~5729×10-6(均值4797×10-6);北部脉状矿体中闪锌矿的Cd含量为2458×10-6~7225×10-6(均值4864×10-6);矽卡岩中细脉状闪锌矿中的Cd含量为3856×10-6~6197×10-6(均值5149×10-6);矽卡岩外围灰岩地层中细脉状闪锌矿的Cd含量为4902×10-6~14028×10-6(均值8348×10-6)。矽卡岩型矿体中的闪锌矿Cd含量最低(均值2954×10-6),矽卡岩外围灰岩地层中细脉状闪锌矿的Cd含量最高(均值8348×10-6),不同类型矿体中闪锌矿的Cd含量均达到了伴生工业品位要求(10×10-6,《矿产资源综合利用手册》,2000),并且是Cd伴生工业品位的数百倍,应注意Cd的综合利用。矽卡岩型矿体中闪锌矿的In含量最高(均值505×10-6)、Ga含量最低,北部脉状矿体中的闪锌矿In含量最低(均值4.84×10-6)。Ge、Se、Te和Tl含量在矽卡岩型矿体和脉状矿体中的含量均较低,且分布不均匀,Tl含量均小于6.0×10-6,表明宝山矿床闪锌矿均形成于岩浆热液(谢文安,1982)。Ge含量绝大部分小于50×10-6,暗示宝山矿床闪锌矿的形成温度较高(吴越等,2019)。

(3)Sn、Cu、Pb含量较高。矽卡岩型矿体中闪锌矿的Cu含量最高(498×10-6~25405×10-6,均值5323×10-6),Sn、Pb含量最低,均值分别为8.43×10-6和11.05×10-6;西部脉状矿体Pb含量最高(28.22×10-6~23566×10-6,均值4011×10-6),Sn、Cu含量处于中间水平;北部脉状矿体Cu含量最低(均值757×10-6),Pb含量仅次于西部脉状矿体;矽卡岩内及其外围灰岩地层中的细脉状闪锌矿Sn含量最高(均值分别为475×10-6和486×10-6),Cu、Pb含量处于中间水平。

(4)Sb、As、Au、Ag含量不均匀。其中Au含量大多低于检测限,但在F25断裂中出现高值12.60×10-6;西部脉状矿体中Ag的含量最高、北部脉状矿体中Ag的含量最低,矽卡岩型矿体、矽卡岩中的细脉状闪锌矿及矽卡岩外围灰岩地层中闪锌矿的Ag含量处于中间水平,并且三者Ag含量相近。Mo含量多在检测限以下。

4 讨论

4.1 闪锌矿中微量元素的赋存形式

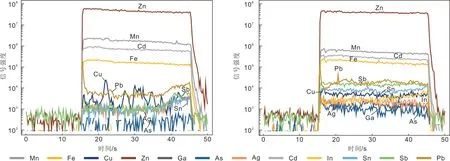

LA-ICP-MS时间分辨率剖面图可以很好的指示微量元素在闪锌矿中的赋存形式,如果某元素的时间分辨率图谱表现较为平直,则表明该元素在闪锌矿中是以类质同象的形式赋存;如果某元素的时间分辨率图谱出现多处波峰,则表明该元素以矿物的显微包裹体的形式赋存(Cook et al.,2009;Ye et al.,2011;叶霖等,2016)。Fe、Mn、Cd、Ga、In等元素常以类质同象的形式赋存于闪锌矿中,在LAICP-MS时间分辨率剖面图(图4)上,Fe、Mn、Cd和In等元素分辨率图谱较为平直,表明Fe、Mn、Cd和In等元素是以类质同象的形式赋存于闪锌矿中,电子探针分析结果(表2)表明,Fe与Zn的质量分数呈明显的负相关关系,表明Fe主要以替代Zn的方式进入闪锌矿晶格中。Cu、Pb、Ag、As等元素分辨率图谱不平直,含量变化较大,表明这些元素是以矿物显微包裹体的形式赋存在闪锌矿中。

图4 宝山矿床闪锌矿不同元素时间分辨率剖面图

4.2 对成矿温度的指示

闪锌矿微量元素的组成特征及其特征比值与其形成的温度密切相关,能客观反映成矿温度的高低(Frenzel et al.,2016;刘英俊等,1984;王静纯和余大良,2011;叶霖等,2012)。高温条件下形成的闪锌矿相对富集Fe、Mn、In等元素,低温条件下形成的闪锌矿相对富集Cd、Ga、Ge和Zn。宝山矿床矽卡岩型矿体中的闪锌矿相对富集富集Fe、In和Cu,相对贫Sn、Pb、Sb、As和Au;西部脉状矿体中的闪锌矿相对富集Cd、Pb、Sb、Ag,相对贫In;北部脉状矿体中的闪锌矿相对富集As、Pb,Au极高值可达12.60×10-6,相对贫Cu、In;矽卡岩中的细脉状闪锌矿和灰岩中的细脉状闪锌矿相对富集Sb、As,相对贫Fe、Au。高温型闪锌矿富Fe(一般Fe>10%),低温型闪锌矿则相对贫Fe(一般Fe<2%)(张辉善等,2018),宝山矿床矽卡岩型矿体和西部、北部脉状矿体中闪锌矿的Fe含量均在2%~10%之间,与云南保山核桃坪中—高温矽卡岩型铅锌矿床中闪锌矿的Fe含量(2%~10%,Ye et al.,2011)一致,反映宝山矿床不同类型闪锌矿的形成温度主要位于中—高温区间。

闪锌矿的Zn/Cd比值能反映成矿温度,高温条件下,Zn/Cd>500;中等温度条件下,Zn/Cd比值在100~500之间;低温条件下,Zn/Cd<100(刘英俊等,1984;周家喜等,2009)。宝山矿区中部矽卡岩型矿体闪锌矿的Zn/Cd比值在355~624之间,平均值为428;西部脉状矿体中闪锌矿的Zn/Cd比值在160~239之间,平均值为197;北部脉状矿体中闪锌矿的Zn/Cd比值在104~276之间,平均值为177;矽卡岩内细脉状闪锌矿的Zn/Cd比值在80~147之间,平均值为110;矽卡岩外围灰岩地层中的细脉状闪锌矿Zn/Cd比值在81~155之间,平均值为107。因此,宝山矿床形成温度较高,其中,中部矽卡岩型矿体形成温度最高,为中—高温环境;西部脉状矿体形成温度次之,为中温环境;北部脉状矿体形成温度与西部相比相对稍低,但仍为中温环境;矽卡岩内及其外围灰岩地层中的细脉状闪锌矿形成温度最低,为中低温环境。

除此之外,闪锌矿的Zn/Fe比值和Ga/In比值同样可用于判断矿床形成的温度。低温时Zn/Fe>100;中温时Zn/Fe值在10~100之间;中偏高温时Zn/Fe>100(佘琼华等,1987);高温时Ga/In值在0.001~1.00之间,中温时Ga/In值在0.01~5.0之间,低温时Ga/In值在1.0~100之间(Liu et al.,2008;韩照信,1994;朱赖民等,1995)。宝山矿床中部矽卡岩型矿体中闪锌矿的Zn/Fe比值和Ga/In比值分别在7~14之间(均值10)和低于检测限(均值几乎为0);西部脉状矿体中闪锌矿的Zn/Fe比值和Ga/In比值分别在9~14之间(均值11)和0.19~6.48之间(均值1.91);北部脉状矿体中闪锌矿的Zn/Fe比值和Ga/In比值分别在9~151之间(均值26)和0.27~280之间(均值29.98);矽卡岩内细脉状闪锌矿的Zn/Fe比值和Ga/In比值分别在44~2239之间(均值897)和0.72~12.76之间(均值4.01);矽卡岩外围灰岩地层中的细脉状闪锌矿Zn/Fe比值和Ga/In比值分别在30~1489之间(均值487)和0.10~28.16之间(均值5.13)。闪锌矿的Zn/Fe比值和Ga/In比值同样反映出,中部矽卡岩型矿体形成温度最高,为中—高温环境;西部脉状矿体形成温度次之,为中温环境;北部脉状矿体、矽卡岩内及其外围灰岩地层中的细脉状闪锌矿形成温度最低。

综合闪锌矿微量元素组成特征及其特征比值认为,宝山矿床中部矽卡岩型矿体形成于中高温环境,西部和北部脉状矿体形成于中温环境,但北部比西部形成温度稍低,矽卡岩内及其外围灰岩地层中的细脉状闪锌矿形成温度最低,为中低温环境,这可能是由于形成细脉状闪锌矿的成矿流体总量较少,温度下降较快导致的。

4.3 对矿床成因的指示

闪锌矿中的微量元素富集特征可作为判断矿床成因的有效手段之一,与岩浆或火山活动有关的矿床,闪锌矿相对富集Fe、Mn和In;亏损Ga、Ge和Tl等元素(Cook et al.,2009;Ye et al.,2011),宝山矿区矽卡岩型矿体和脉状矿体均富含Fe、Mn和In、亏损Ga、Ge、Te和Tl等元素,显示出宝山矿区的闪锌矿为岩浆热液成因。

据前人统计,火山热液型和岩浆热液型矿床中的闪锌矿Zn/Cd<300、In/Cd为0.0n(周卫宁等,1989;韩照信,1994)。宝山矿区西部脉状矿体中闪锌矿的Zn/Cd和In/Cd比值分别为160~239和为0.00~0.01、北部脉状矿体中闪锌矿的Zn/Cd和In/Cd比值分别为104~276和0.00~0.02、矽卡岩内及其外围灰岩地层中细脉状闪锌矿的Zn/Cd、In/Cd比值分别为80~147、0.00~0.02和81~155、0.00~0.02。由此可见,宝山矿区脉状矿体的成因与岩浆热液有关。

稀散元素Tl主要富集于低温闪锌矿中,岩浆热液型闪锌矿中Tl的含量一般较低(<6×10-6,谢文安,1982)。宝山矿区矽卡岩型矿体闪锌矿的Tl含量为0.02×10-6~0.97×10-6;西部脉状矿体中闪锌矿的Tl含量为0.36×10-6~3.37×10-6,北部脉状矿体中闪锌矿的Tl含量为0.01~0.38×10-6,矽卡岩内及其外围灰岩地层中细脉状闪锌矿的Tl含量分别为0.03×10-6~0.38×10-6和0.01×10-6~0.30×10-6,不同类型矿体中闪锌矿的Tl含量均小于6×10-6,表明宝山矿区的闪锌矿均为岩浆热液成因。

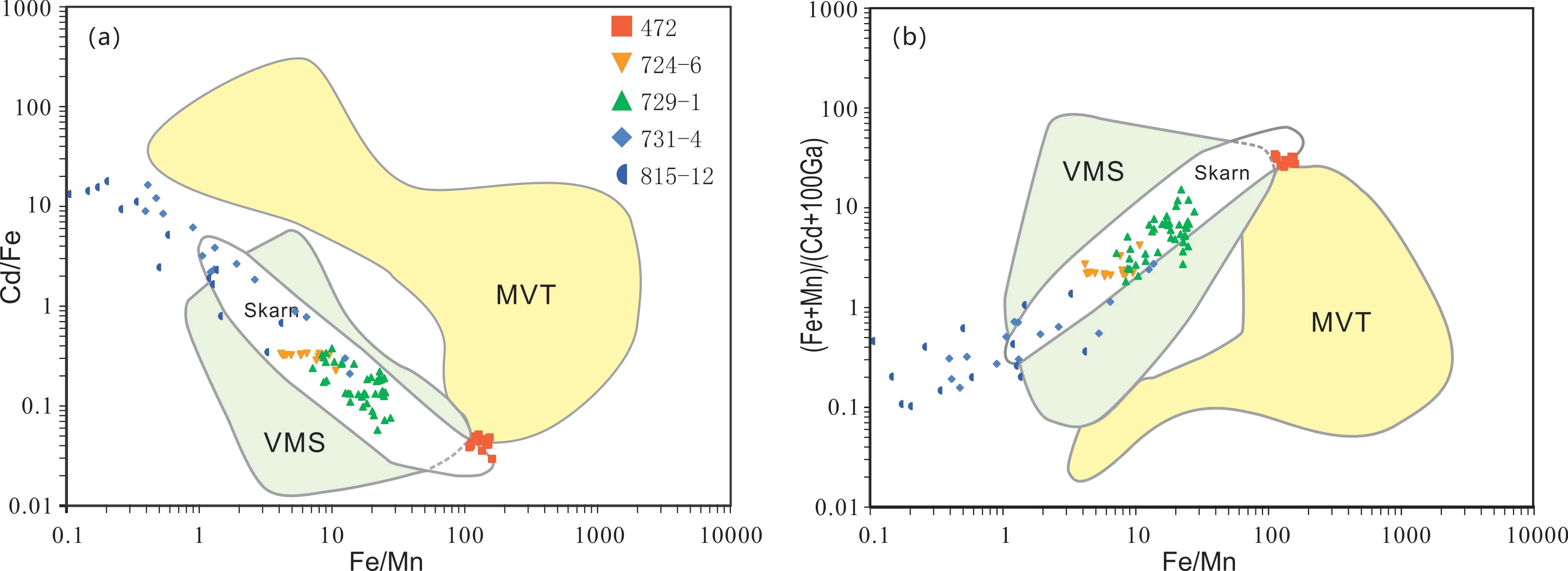

在闪锌矿Mn-Fe(图5a)和Ge-Mn(图5b)关系图解和Fe/Mn-Cd/Fe(图6a)和Fe/Mn-((Fe+Mn)/(Cd+100Ga))(图6b)关系图解中,矽卡岩型矿体、西部和北部脉状矿体中的闪锌矿均落入矽卡岩型或远端矽卡岩型矿床范围之内及其附近,矽卡岩内及其外围灰岩地层中的细脉状闪锌矿投影点远离矽卡岩型矿床,可能是受地层物质和流体的影响所致。

图5 宝山铜铅锌多金属矿床不同类型闪锌矿Mn-Fe(a)和Ge-Mn关系图解(底图数据来源于Cook et al.,2009;Ye et al.,2011)

图6 宝山铜铅锌多金属矿床不同类型闪锌矿Fe/Mn-Cd/Fe(a)和Fe/Mn-((Fe+Mn)/(Cd+100Ga))(b)关系图解(底图数据来源于Cook et al.,2009;Ye et al.,2011)

综合矿床地质特征和闪锌矿主微量元素地球化学特征,认为宝山铜铅锌银多金属矿床为广义矽卡岩型矿床。

5 结论

(1)宝山矿区闪锌矿富含Fe、Mn和In、亏损Ga、Ge、Te和Tl等元素,Fe主要以替代Zn的方式进入闪锌矿晶格中。Cd含量达到了伴生工业品位的数百倍,具有很高的综合利用价值。

(2)闪锌矿微量元素组成类似于岩浆热液矿床,闪锌矿稀散元素Tl含量和Mn-Fe、Ge-Mn关系图解均显示其为岩浆热液成因;闪锌矿Fe元素质量分数和Zn/Fe比值和Ga/In比值表明,矽卡岩型矿体形成于中高温环境,脉状矿体形成于中温环境。

(3)综合矿床地质特和闪锌矿主微量元素地球化学特征,认为宝山矿床为形成于中—高温环境下的广义矽卡岩型铜铅锌银矿床。

致谢感谢湖南宝山有色金属矿业有限责任公司的同行们在野外地质调查期间给予的大力支持和帮助;感谢编辑部老师及审稿人对本文提出的有益修改意见!

注 释

①湖南省有色地质勘查局一总队.2010.湖南省桂阳县宝山铅锌银接替资源勘查报告[R].