孤独感和反刍思维与大学生抑郁的关系:有调节的中介模型

2021-11-08方春夏

张 阔 方春夏 杨 宁

(南开大学周恩来政府管理学院社会心理学系, 天津 300350)

1 问题提出

抑郁是一种常见的负面情绪, 是危害青少年身心健康的重要风险因素 (张春阳, 余萌, 王建平,2019)。 研究发现,我国大学生中的抑郁检出率较高(肖晶, 孔天竺, 张祯, 于萍, 2015)。 抑郁会妨碍大学生的学习生活和社会功能, 严重时还可能引发自杀意念和自杀行为(Thapar, Collishaw, Pine, &Thapar, 2012; Helm, Medrano, Allen, & Greenberg, 2020),而且青少年时期的抑郁也是成年后抑郁的重要风险因子 (薛伟, 杜君, 苑杰, 2014),因此探索大学生抑郁的风险因子、 形成机制和干预策略具有重要的现实意义。 大学阶段是从青少年晚期到成年早期过渡的时期,是个体学习知识、增长能力的黄金时期。另一方面,个体在大学阶段的成长和发展也面临着诸多挑战,生活环境的变化、学习压力和人际关系问题是大学生常见的应激因素, 如果不能很好地应对和适应就有可能产生焦虑、 抑郁等心理问题(肖晶 等, 2015)。

孤独感是由于个体缺乏令人满意的人际关系以及对交往的渴望与实际交往水平产生差距所导致的一种心理感受, 是衡量个人心理健康的一项重要指标(何安明, 惠秋平, 刘华山,2015)。大学生正处于寻求自我同一性以及追求亲密感、 避免孤独感的阶段,很多大学生离开父母开始集体生活,如果不能很好地适应, 他们会比中学阶段更容易体验到孤独感(李艳, 朱蓉蓉, 何畏, 潘莉, 李志明, 2018)。 研究表明, 孤独感与抑郁常相伴出现且能稳定预测个体的抑郁水平(张春阳 等, 2019; Qualter, Brown,Munn, & Rotenberg, 2010),而纵向研究也发现孤独感是抑郁的前因变量之一 (Vanhalst, Luyckx,Teppers, & Goossens, 2012; Wakefield, Bowe,Kellezi, Butcher & Groeger, 2020),近期的一项基于88 项具体研究的元分析也证实孤独感是诱发抑郁的重要因素(Erzen & Cikrikci, 2018)。

虽然孤独感与抑郁的关系已被不少研究所证实, 但孤独感影响抑郁的路径和内在机制尚不完全清楚。抑郁的反应风格理论认为,反刍思维是抑郁发作的重要影响因素, 可以促使或加重抑郁的发生和延续。反刍思维是一种适应不良的消极反应方式,即个体在经历负性事件和消极情绪后, 陷入对消极情绪原因、后果和细节的强迫性关注和反复思考,这种消极的反应风格会使个体体验到更多的抑郁情绪或延长其持续时间, 因而是抑郁形成的重要认知机制(Nolen-Hoeksema, Wisco, & Lyubomirsky, 2008;黄明明, 金童林, 赵守盈, 2019)。 以往的研究发现,孤独感高的青少年倾向于采用负性的反应风格,他们更容易沉溺于对负性情绪的反刍思维 (李艳等, 2018; 张春阳 等, 2019); 另有很多研究发现反刍思维是诱发和强化抑郁的重要风险因子(Michl, Mclaughlin, Shepherd, & Nolen-Hoeksema, 2013;杨娟, 姚树桥, 彭萍, 朱熊兆, 2010)。

后续有研究进一步考察了反刍思维在孤独感和抑郁间的中介作用,但结论并不一致。 例如,有研究发现反刍思维在孤独感和抑郁之间起完全中介作用(Zawadzki, Graham, & Gerin, 2013),而有的研究却没有发现反刍思维的中介效应 (Gan, Xie, Duan, Deng, & Yu, 2015), 这可能是由于不同研究中参与者年龄差异的影响。此外,反刍思维的测量方式也可能存在影响。例如,相关研究常常采用被广泛使用的反刍思维量表 (ruminative response scale,RRS),而Treynor 等人的研究发现RRS 包含有较多与抑郁症状直接相关的条目, 这可能会使反刍思维的预测作用及其中介效应被高估(Treynor, Gonzalez, & Nolen-Hoeksema, 2003)。 为更准确地评估反刍思维在孤独感和抑郁间的作用, 当前研究在测量过程中排除了症状反刍的相关条目。 根据抑郁的反应风格理论和以往研究的发现, 当前研究假设反刍思维在大学生孤独感和抑郁之间起部分中介作用。

社会支持是指个体从他人或社会网络中获得的支持性资源, 社会支持可以帮助个体更有效地应对应激和挑战, 对于个体的心理健康和社会适应有重要影响(Gerteis & Schwerdtfeger, 2016)。 社会支持缓冲效应模型(the buffering effects model)认为,社会支持能够降低个体对于应激事件的知觉和评估,调节应激引发的情绪和生理反应, 因而低社会支持的个体更容易受到应激事件的影响。 更容易出现焦虑、抑郁和创伤后应激障碍等心理问题。社会支持的一般增益模型(the general benefits model)又称主效应模型(main effects model)则强调,无论个体是否处于应激状态,社会支持都能满足个体的需要,提供安全感和积极的情绪体验,降低心理压力,从而对个体的身心健康起到促进和补偿作用 (Cohen &Wills, 1985;Rueger, Malecki, Pyun, Aycock, &Coyle, 2016)。 主效应模型将社会支持的作用范围扩展到了非应激状态, 和缓冲效应模型并没有实质性冲突。已有研究也表明,社会支持能够调节反刍思维和应激反应之间的关系, 降低反刍思维的负面影响 (周宵, 伍新春, 安媛媛, 陈杰灵, 2014;Gerteis & Schwerdtfeger, 2016; Puterman, De-Longis, & Pomaki, 2010)。 根据社会支持的缓冲效应模型和已有研究的发现, 当前研究假设社会支持能够调节反刍思维和抑郁的关系。

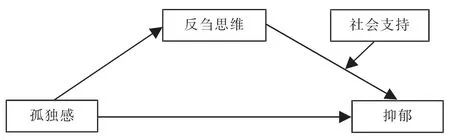

综上所述, 当前研究在考察大学生孤独感与抑郁关系的基础上, 进一步探究反刍思维的中介作用以及社会支持的调节作用, 并假设反刍思维在大学生孤独感和抑郁之间起部分中介作用, 且这种中介作用受到社会支持的调节, 研究的理论模型如图1所示。 当前研究不仅有助于明确大学生孤独感与抑郁之间的关系及其内部机制, 为大学生群体抑郁的发生和发展提供一定理论解释, 而且能为大学生的心理健康教育和心理辅导, 特别是大学生抑郁的干预工作提供一定的理论指导与实践启示。

图1 理论模型

2 研究方法

2.1 研究对象

采用方便取样法, 在杭州市的5 所大学对本科生进行问卷调查,发放问卷640 份,回收得到有效问卷 529 份, 有效率为 83%。 其中男生 208 人(39.30%), 女生 321 人 (60.70%); 大一 100 人(18.90%), 大二 199 人 (37.62%), 大三 139 人(26.28%),大四 91 人(17.20%)。 被试年龄在 17~25岁之间,平均年龄为 20.4 岁。

2.2 工具

2.2.1 情绪社交孤独感量表(emotional-social loneliness inventory, ESLI) 由 Vincenzi 和 Grabosky编制,吴捷(2008)修订。共15 个条目,包括情绪孤独和社交孤独两个维度。量表采用0~3 点计分,0 表示“很少如此”,3 表示“通常如此”,得分越高表明孤独感水平越高。 当前研究中该量表和两个维度的Cronbach’s α 系数分别为 0.91,0.86,0.82。

2.2.2 反刍思维量表 (ruminative response scale,RRS) 由 Nolen-Hoeksema 编制, 韩秀和杨宏飞(2009)修订,基于大学生样本的评估显示中文版的信效度良好。量表共22 个条目,包含强迫反刍、反思反刍和症状反刍三个维度,采用1~4 点计分,1 表示“从不”,4 表示“总是”,得分越高表明反刍思维程度越高。 本研究中使用Treynor 的维度划分方法,且删除了与抑郁症状重叠度较高的症状反刍维度, 保留反思反刍和强迫反刍两个维度,共10 个条目。 当前研究中该量表和两个维度的Cronbach’s α 系数分别为 0.93,0.87,0.84。

2.2.3 社 会 支持 评 定 量表 (social support rating Scale, SSRS) 由肖水源(1994)编制和修订。 该量表共10 个条目,包含主观支持、客观支持和对支持的利用度三个维度。 何安明等人(2015)基于大学生的实际情况特点,对量表中的部分条目做了修改,如将原量表中的“同事”改为“同学”,将“夫妻”“配偶”改为“恋人”,将“工作单位”改为“学校”。本研究采用何安明修改后的版本, 在当前研究中该量表的Cronbach’s α 系数为 0.71。

2.2.4 抑 郁 量 表 (depression anxiety and stress scale, DASS-21) 由 Lovibond 等人编制,Taouk,Lovibond 和 Laube(2001)修订,当前研究将量表文字由繁体版改为简体中文。 该量表共有21 个条目,包括抑郁、焦虑、压力三个维度,采用0~3 点计分,0表示“没有”,3 表示“总是”,得分越高表明负性情绪越严重。 本研究选取其中的抑郁维度用于评价大学生抑郁症状,该维度有7 个条目,当前研究中Cronbach’s α 系数为 0.88。

2.3 施测程序及数据处理

将数据录入SPSS 20.0 对人口学变量进行描述性统计分析, 使用Pearson 相关分析考察大学生孤独感、 抑郁、 反刍思维和社会支持间的相关性,用PROCESS V3.2 插件分析反刍思维的中介作用和社会支持对反刍思维与抑郁间路径的调节作用。

3 结果

3.1 共同方法偏差检验

采用Harman 单因子检验法对共同方法偏差进行统计检验,未旋转的因子分析结果表明,共有8 个因子的特征根大于1,且第一个因子解释了33.82%变异量, 旋转后第一因子的方差贡献率为15.09%,均小于临界值40%,说明共同方法偏差对当前研究结果的影响在可控范围内。 鉴于当前研究采用的是匿名调查,被试来自不同大学、不同年级和专业,填答问卷的时间也各不相同, 由此可以推论第一因子的方差贡献更多地是来源于研究变量间的相关性,而不是共同方法造成的偏差。

3.2 描述性统计及相关分析

根据情绪和社会孤独量表的计分标准, 当前研究中大学生中存在较高情绪孤独的比例为23.3%,存在较高社交孤独的比例为18.5%, 表明孤独感是大学生中较为普遍的负性体验。 对孤独感、 反刍思维、社会支持、抑郁四个变量进行相关分析,结果表明(见表1),孤独感与反刍思维、抑郁呈显著正相关,与社会支持呈显著负相关;反刍思维与社会支持呈显著负相关,与抑郁呈显著正相关;社会支持与抑郁呈显著负相关。

表1 各变量的平均数、标准差和相关系数

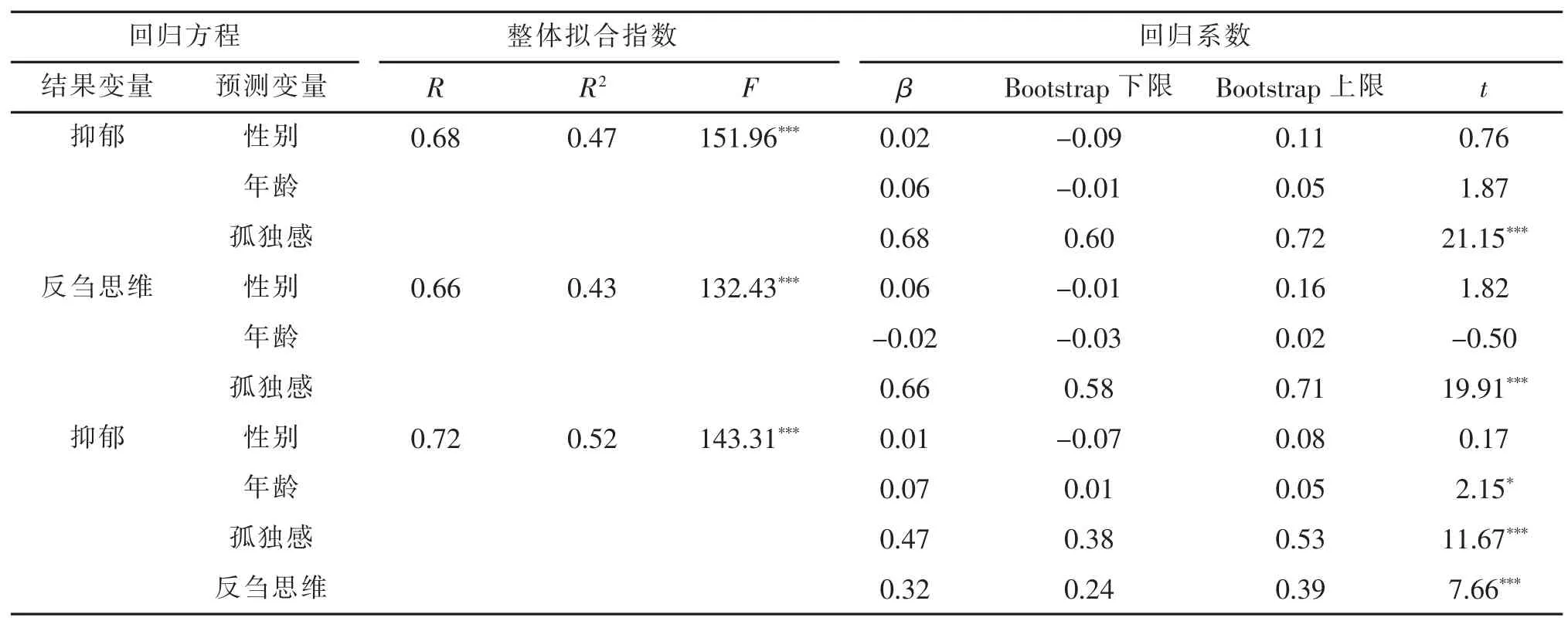

3.3 反刍思维的中介作用检验

在控制性别和年龄的条件下, 分析反刍思维在孤独感对抑郁影响中的中介作用,结果见表2。 孤独感显著正向预测抑郁(β=0.68,p<0.001),孤独感对反刍思维的正向预测作用显著 (β=0.66,p<0.001);当孤独感与反刍思维同时预测抑郁时, 反刍思维对抑郁的正向预测作用显著(β=0.32,p<0.001),孤独感对抑郁的正向预测作用也仍然显著 (β=0.47,p<0.001)。 中介分析的结果表明,反刍思维在孤独感对抑郁的影响中起部分中介作用,中介效应为0.20,其95% Bootstrap 置信区间为[0.14, 0.27];直接效应为 0.46, 其 95% Bootstrap 置 信 区 间 为 [0.38,0.53]。 中介效应占总效应的 30.86%。

表2 反刍思维的中介作用检验

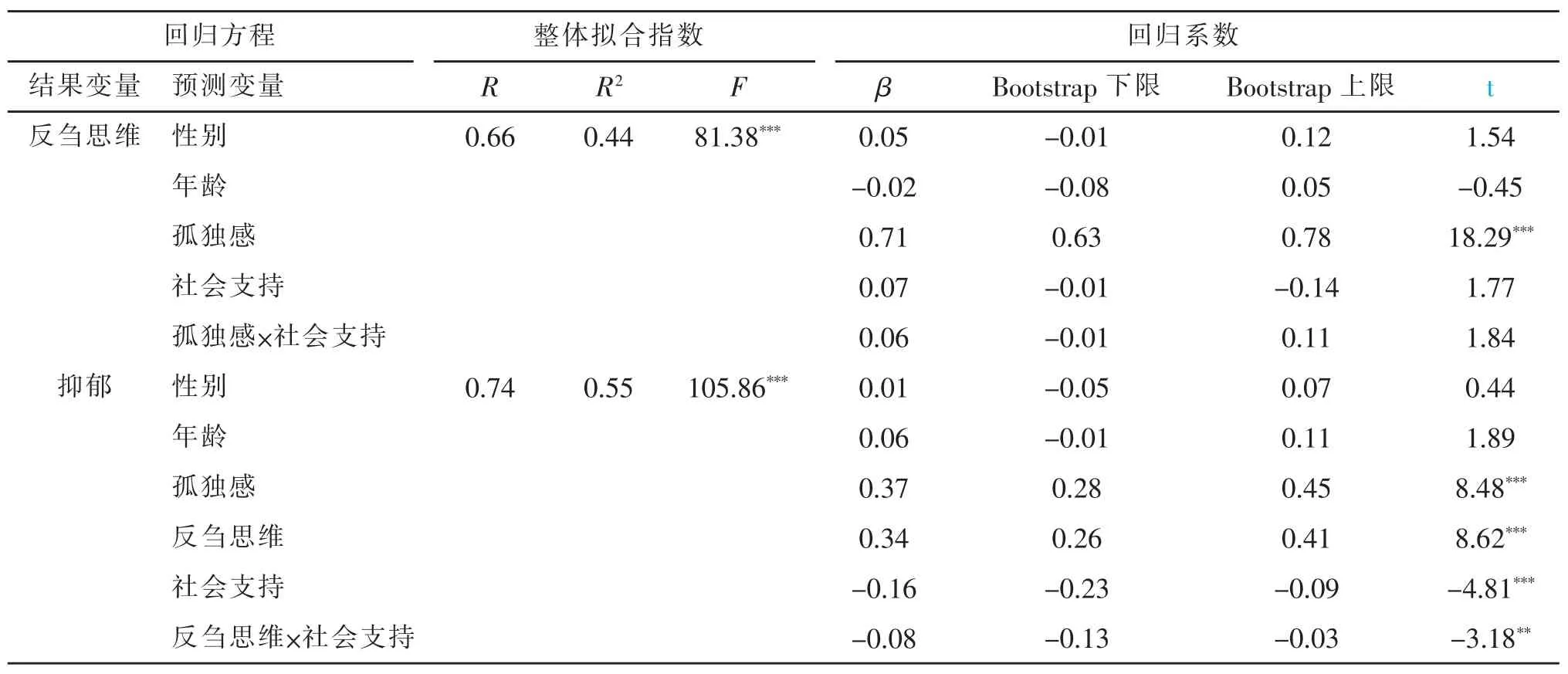

3.4 社会支持的调节作用检验

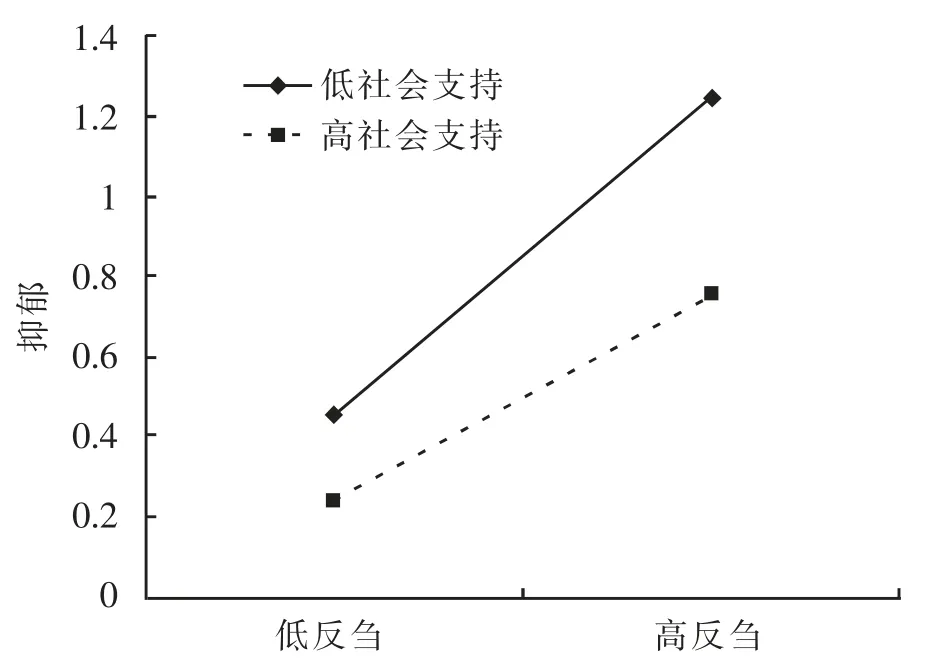

在控制性别和年龄的条件下, 分析社会支持的调节作用,结果见表3。 以反刍思维为结果变量的回归分析显示, 孤独感显著正向预测反刍思维 (β=0.71,p<0.001),而社会支持及其与孤独感的交互项对反刍思维的预测作用不显著。 以抑郁为结果变量的回归分析显示, 孤独感和反刍思维显著正向预测抑郁(β=0.37,p<0.001;β=0.34,p<0.001),社会支持显著负向预测抑郁(β=-0.16,p<0.001);社会支持和反刍思维的交互项也显著负向预测抑郁 (β=-0.08,p<0.01)。 取社会支持均值上下一个标准差,计算社会支持为高值和低值时反刍思维对抑郁的预测效应,简单斜率分析的结果如图2 所示。

图2 社会支持对反刍思维与抑郁关系的调节

表3 社会支持的调节作用检验

上述结果说明反刍思维的中介作用受到社会支持的调节, 社会支持的调节作用主要体现在中介作用的后半程。具体而言,随着社会支持水平的升高,反刍思维对抑郁的正向预测作用逐渐减弱,体现了社会支持的缓冲效应, 同时也使得反刍思维的中介作用减小。值得注意的是,社会支持除了调节作用外, 还对抑郁和孤独感有直接的负向预测作用, 体现出其对个体心理健康的一般增益效应。

4 讨论

4.1 孤独感和反刍思维与大学生抑郁的关系

抑郁是威胁大学生心理健康的重要风险因素。当前研究在以往研究的基础上, 探讨了大学生孤独感与抑郁的关系及其作用机制。结果表明,相当一部分大学生具有情绪或社交孤独的倾向, 且大学生的孤独感对抑郁具有显著的正向预测作用, 能够解释抑郁较大比率的变异(R2=0.47),这一结果与国内外的不少研究均具有一致性 (Erzen & Cikrikci,2018; Helm et al., 2020; Qualter et al., 2010)。值得注意的是,张春阳等人(2019)基于中学生的研究以及张庆华等人(2019)基于小学生的研究显示,孤独感也是中小学生抑郁的重要风险因子。 上述结果一致表明, 孤独感是影响儿童和青少年时期心理健康尤其是抑郁症状的重要因素。此外,当前研究发现反刍思维也与大学生抑郁的关系十分密切, 这符合反应风格理论的预期 (Nolen-Hoeksema et al.,2008)。以往研究中有学者提出反刍思维的测量内容通常包含有抑郁症状, 从而使得反刍思维对抑郁的预测作用被高估(Treynor et al., 2003),因此当前研究采用Treynor 等人推荐的方法, 保留强迫反刍和反思反刍两个维度而舍弃了症状反刍。 结果显示反刍思维仍然能解释较大比率的抑郁变异, 表明反刍思维的确是大学生抑郁的重要风险因子。

对反刍思维的中介作用分析发现, 大学生的孤独感能够通过反刍思维间接地影响抑郁, 这可能是因为孤独感高的青少年倾向于采用类似于反刍思维的消极反应风格。 他们较少采用问题解决和分心的应对方式,而是沉浸于对孤独感等负性情绪的反刍,最终使抑郁持续甚至加重。 这一发现与Zawadzki 等人(2013)以及 Michl 等人(2013)的研究结果具有一致性,同时也说明在去掉了症状反刍的前提下,反刍思维仍是孤独感和抑郁关系的重要中介变量。 先前有一些研究针对中学生开展过调查, 也发现反刍思维在风险因素与抑郁间的起中介作用 (杨娟 等,2010; 李大林, 黄梅, 陈维, 吴文峰, 2019)。 其中,张春阳等人(2019)研究发现,反刍思维在青少年孤独感和抑郁症状间起部分中介作用, 反刍思维的中介效应与直接效应比率为1:3。 而当前研究显示大学生群体中反刍思维的中介效应与直接效应的比率接近1:2, 这可能是由于大学阶段的个体要离开家庭独立生活, 孤独感高的大学生相对于青少年更容易陷入反刍思维, 使得反刍思维的中介作用在大学阶段变得更具突显性。

4.2 社会支持的作用机制

社会支持被认为是心理健康的重要保护性因素。关于其作用机制,主流的解释有一般增益模型和缓冲效应模型 (Cohen & Wills, 1985;Rueger et al., 2016), 前者强调社会支持的积极影响普遍存在, 而后者更加强调社会支持能够在压力和负性事件出现时, 缓解其对身心健康的损害。 当前研究发现,反刍思维的中介作用受到社会支持的调节,具体表现为社会支持能够缓解反刍思维对抑郁的影响。相对于那些低社会支持水平的大学生, 较多采用反刍思维的大学生如果具有较高水平的社会支持,那么出现抑郁的风险就相对较小, 从而支持了缓冲效应模型。 这与先前研究中社会支持能够调节反刍思维和应激反应之间关系的发现具有一致性 (周宵等, 2014; Gerteis & Schwerdtfeger, 2016), 说明个体从社会关系中获得的主观或客观的支持可以调节其他因素对身心健康的消极影响, 从而维护和提升个体的心理健康水平。此外,当前研究的结果还显示,社会支持不仅具有调节作用,还对孤独感和抑郁有直接的负向预测作用,且其效应量高于调节作用。这说明社会支持能够给予个体关爱、 接纳和帮助以及其他应对资源, 从而对孤独感和抑郁产生直接的拮抗作用,体现出一般增益效应。先前研究曾对涉及儿童和青少年时期的社会支持和抑郁关系的341 项研究进行了元分析, 结果印证了社会支持的一般增益模型, 以及特定场合下的缓冲效应 (Rueger et al., 2016)。当前研究的发现与该元分析的结果具有一致性, 说明社会支持对大学生心理健康具有双重影响,既有一般的增益效应,又有缓冲效应。

当前研究的结果对于大学的心理健康教育具有一定的启发性。首先,大学的集体生活并不能使大学生免于孤独, 仍有相当一部分大学生具有情绪或社交孤独倾向, 而且这种孤独感是引发大学生抑郁的风险因素。 这提示大学心理健康教育应重视学生从中学到大学的转换期,帮助学生尽快适应大学生活,促进大学生的人际交往,减少其孤独感。 其次,鉴于反刍思维对大学生抑郁的中介作用和社会支持的调节作用, 大学心理健康教育应提升学生对班级的认同感和归属感, 促进学生同伴之间的相互支持和合作, 引导他们采取认知重评等积极有效的情绪调节策略替代反刍思维的应对方式, 从而增进大学生的心理健康并减少抑郁的发生。 当前研究的主要不足是采用了横断设计, 无法反映各变量随时间变化的特点,在变量间因果关系推论方面存在局限;此外,先前也有研究表明孤独感和抑郁存在相互作用,但当前研究只考察了孤独感对抑郁的单向作用;最后,当前研究是方便取样而非完全随机的取样, 这在一定程度上也会影响研究结论的概括力, 这些问题均有待后续更深入地研究。

5 结论

反刍思维在大学生孤独感和抑郁间起部分中介作用;反刍思维的中介作用受到社会支持的调节,即随着社会支持水平的升高, 反刍思维对抑郁的预测作用趋于减弱,体现出社会支持的缓冲效应。