香港警匪片在韩国的传播与接受研究

2021-11-08吴泳涵陈冬霞黄心妍

吴泳涵,邵 薇,陈冬霞,谌 雨,黄心妍,杨 旭

(广州大学 人文学院,广东 广州 510006)

根据学者郝建的界定,警匪片是将警察或执法人员、不法分子同时塑造为主人公,描写他们冲突的电影类型。①警匪片是强盗片(犯罪片)的派生类型,其主要特点在于将警察也塑造为影片的主人公,将叙事重心向警察倾斜。本文探讨自20 世纪70 年代到2020 年的44 部港韩警匪片,主要包括以成龙、洪金宝等早期香港武打演员拍摄的《A 计划》《福星高照》《警察故事》系列影片为代表的动作喜剧警匪片,以周星驰拍摄、演绎的《逃学威龙》系列影片为代表的无厘头喜剧警匪片,以及以《无间道》《英雄本色》为代表的传统黑帮警匪片三个主要类型。

过往学者的研究中,分别对香港警匪片和韩国警匪片的发展进程进行了梳理,就华语电影在韩国的发展现状,以及韩国电影对香港电影题材的借鉴情况进行阐述,其中不乏对港韩具体电影作品和互文本的对比研究,为本论文研究奠定了基础。然而,警匪片何以能够久立不衰?韩国警匪电影对香港警匪电影的接受,在不同时期体现出怎样的特征和意义?这些在跨文化传播中涉及的重要问题尚未得到充分关注和探讨。鉴于此,本论文将针对以上问题展开探讨,试图为香港电影的复兴建言献策。

一、韩国接受香港警匪片的阶段性特征

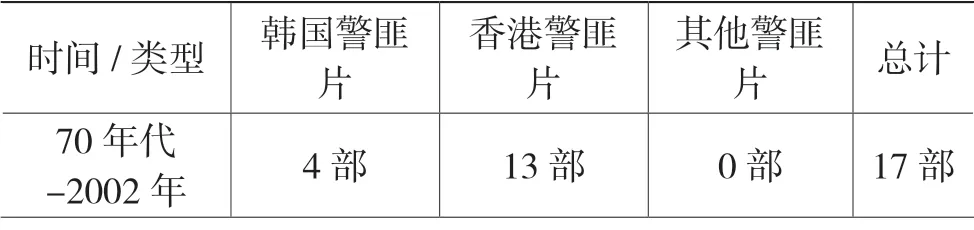

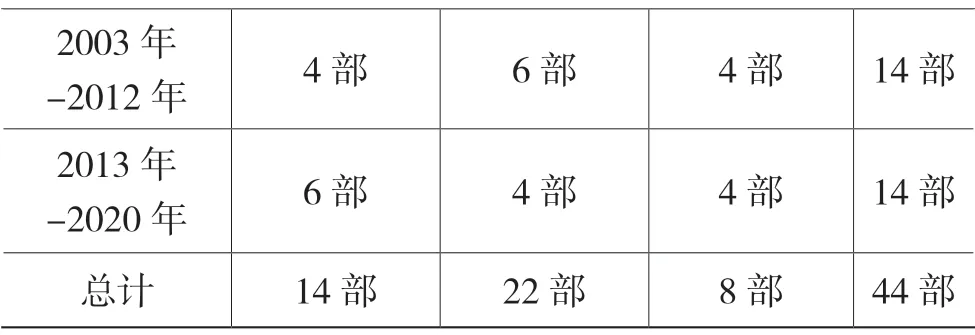

通过对20 世纪70 年代至2020 年港、韩警匪电影的搜集整理,结合港韩两地电影发展进程,本文将香港警匪片对韩国警匪片产生的影响划分为以下三个阶段:香港电影警匪片的对韩传播与韩国警匪片的兴起(20 世纪70 年代-2002 年),港韩合拍对香港警匪片的借鉴与合作深化(2003 年-2012 年),韩国警匪片本土化成功与翻拍致敬(2013 年至今)。

表1 港韩相关警匪电影

第一阶段共收集警匪类影片41 部,包括10 部韩国警匪电影及31 部香港电影。据统计,本阶段在韩国上映并获得较大成功的警匪类电影有13 部,其中1983 年成龙导演的《A 计划》占据韩国年度华语全球票房冠军,1988 年成龙导演的《警察故事续集》和1992 年唐季礼导演的《警察故事3》分别占据各年度华语第二。此外,1986 年吴宇森导演的《英雄本色》更是在韩国掀起“华流”风潮,不仅热映期间首尔许多商店的黑风衣全部脱销,至今这部电影在韩国人心目中仍然占据着十分重要的地位。基于在韩国上映的香港警匪电影票房情况及其在韩国社会的广泛影响,不难发现香港警匪电影当时在韩国深受民众的喜爱。

与此同时,韩国制片方也从香港警匪片在韩国引起的热潮中发现机遇,韩国于1990 年上映的警匪片《黑城》的叙事背景设定在香港,且剧中黑帮人物Y 先生的设定也是香港黑道。同年上映的影片《英雄无色》更是采取港韩联合制片的方式,让香港拍摄团队直接参与到电影的指导制作中。可以说,韩国警匪片是在香港警匪片的启发下起步的,警匪片的成功为韩国电影振兴奠定了基础。

第二阶段以2003 年为起点,呈现出警匪类型片多样化的特点。2003 年对港韩警匪片发展而言都是一个重要的转折点。对香港电影而言,1992 年达到了武侠、爱情、动作等各类电影百花齐放的历史辉煌顶点,而后由于海外市场萎缩和电影品质下降、亚洲金融风暴的经济重创等原因,香港影业陷入低迷态势之中。2002 年中国“入世”后香港电影产业结构调整、大片创作开启,2003 年香港与内地签订《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(Closer Economic Partnership Arrangement,简称CEPA 协议),其中涉及多条港陆电影合作的内容,为香港电影拓展海外市场提供更多的机遇与平台。警匪片在电影制作团队与演员的合作、影像人文奇观的融合等一系列资源整合与体制改革下,迎来了质的转型。许乐在《香港警匪片创作新动向》一文中指出2002 年《无间道》大获成功后,警匪片再次成为香港电影的主流形态。⑤而港陆合拍电影《无间道》在韩国的上映时间为2003 年,上映后在韩掀起“卧底片”热潮,并出现了相关翻拍片,为韩国警匪片的发展提供了借鉴。本阶段韩国本土影视产业的欣欣向荣,也为韩国警匪电影提供了广阔的市场。2003 年韩国电影正式进入“千万时代”,电影《实尾岛》是韩国电影史上首部观影人数突破一千万的本土电影。此外,这一年韩国本土电影占有率再创辉煌,被影评人誉为“韩国票房极具突破意义的一载”。

2003 年至2012 年,港、韩警匪片在电影市场均取得了不错的成绩。该阶段的香港警匪电影共24 部,包含枭雄类、卧底类、风云类、英雄类,其中《无间道2》在2003 年的韩国国际票房中排名16。该阶段的韩国警匪电影共计20 部,《无籍者》在年度票房名列15。中韩合拍电影共3 部,其中《雏菊》位于2006 年年度票房第26 名,《夺宝联盟》在本土电影的历年票房中排名第6,夺下了2012 年的票房冠军,累积销售额936.65 万。2009 年开始,韩国导演开始奔赴香港大陆拍电影,两国的电影产业因而有了更加广泛而多元化的合作,合作阶段经历了演员交流、影片创作人员交流、场景选择等,体现了从资本运作到团队合作的发展过程。通过合拍的方式,韩国电影人不断探索东亚文化圈观众的接受趣味,进一步完善本土警匪电影的拍摄风格。

第三阶段以2013 年为承上启下的时间分界。就韩国而言,首先,自2013 年韩国电影产业进入两亿时代以来,韩国本土电影市场占有率推高,出现了一大批制作精良的高票房大片;其次,韩国电影的海外市场拓展形势较好,与香港大陆合作增多。韩国警匪片通过对经典香港警匪片本土化的改编翻拍大放异彩,如2013 年上映的《新世界》(翻拍《无间道》)、《绝密跟踪》(翻拍《跟踪》)、2016 年上映的《惊天大逆转》(港韩合拍)以及2018 年上映的《毒战》(翻拍《毒战》)。就香港而言,2013年是香港大陆联合监制的警匪片从过渡期探寻出成功之道的时间节点,香港导演逐渐适应内地监管和市场需求,大陆优秀导演也开始涉足警匪片领域,警匪片屡有佳作问世,重新焕发生机,受到韩国制片方的关注。这一阶段,韩国电影对于警匪类型片形成了新的认知范式。韩国电影制作人在吸收了香港电影暴力美学艺术特征和好莱坞电影的眼球效应表现手法的基础上,很快发展出了鲜明的本土特色,逐渐形成了一种既能够让观者感受到高悬疑、高暴力下的观影快感,又能够反映社会问题、具有现实意义的韩式警匪片。

综上所述,韩国警匪电影对香港警匪电影的学习借鉴经历了一个由单一模仿到多元化交流的过程。一方面,中韩两地电影合作交流增多,出现了港韩合拍片、翻拍片,呈现了香港电影制作团队和韩国演员合作、香港导演和港韩演员合作等多种合作形式,为中韩跨文化制作电影提供可行性范本;另一方面,韩国电影人在警匪电影的制作中不断加大本土元素的比重,体现了本土化制作的特点,在人物设定、场景选择等方面进行了本土特色创新并逐步形成具有韩国特色的警匪电影类型。

二、新世纪以来韩国警匪片对香港警匪片的借鉴与创新

由上可知,香港警匪片对韩国影业,特别是韩国警匪片的影响是绵延持续的。新世纪以来韩国警匪片对香港警匪片的借鉴和创新主要体现在以下几个方面:在主角设定上致力于打造“小”人物身上的“大”形象,以深入关注人性、道义问题为主题思想,反映社会现实与情境;将《英雄本色》《喋血双雄》等香港警匪片的暴力美学拍摄手法、动作设计进行创新发展,力求在此基础上追求更极致的感官刺激,呈现出暴力美学的再升级。

(一)主角设定:以小见大,打造“小”人物身上的“大”形象

谭霈生在《论戏剧性》中指出:“戏剧的基本任务并不在于把事件的过程叙述清楚,而在于写人,在于塑造人物性格,在于揭示人物的内心世界,在于展示人物独特的生活道路和生活命运。”他认为在编剧技法中,要想提升剧本对观众的吸引力,不仅需要设计出跌宕起伏的“情节冲突”,还需要塑造出复杂化的“角色冲突”,尤其是能使观众感到情感共鸣的“角色内冲突”。

20 世纪80-90 年代的香港电影中,警察几乎都是孤胆英雄的形象,人物的所有行为举动都离不开一个“义”字,一定程度上脱离了平凡人的现实生活。直到2002 年的《无间道》出品后,警察角色变得复杂,出现了一批卧底警察形象。在这一转变的过程中,警匪的多重身份增加了剧情冲突,塑造了有血有肉的警察形象,传达出关于人性或情感的两面性的主题。《香港电影常态要素呈现:从〈使徒行者2:谍影行动〉透析警匪片》一文认为,警匪之间关系的转换,角色的多重身份,为香港警匪片带来了变化莫测的多样性。《无间道》中刘建明、陈永仁二人都为自己错乱的身份感到困窘,试图寻回自我都以失败告终,在群众认同、自我认同中,他们是不得已而成的警与匪,他们的身份不再简单标识化,他们也绝不是机械无情的听命、告密机器,而是有着一个真实的人该有的心理活动。

同时期的韩国警匪片在主角设定方面直接借鉴了香港警匪片反精英化的成功经验,致力于塑造出一批富有人情味的底层人物,凸显小人物身上的智慧性与传奇性。如《以牙还牙》(2008)里帮助黑帮老大逃脱,甚至为其辩护担罪的警察,《无籍者》(2010)里帮助警察弟弟捉拿犯人的原黑帮头目,《走到尽头》(2014)、《阿修罗》(2016)、《恶霸警察》(2019)等以道貌岸然、腐败无能、缺乏职业道德的恶性警察为主角的影片,也有《罪恶的编年史》(2015)等警察非有意做出犯罪行为的影片。其中表现了警与匪不是非黑即白的直线型人物,而多是杂糅善恶两面,呈现了人的复杂性,塑造了立体丰满的“弧线”形象。从他们的经历中,观众更加容易体会到电影人物与现实生活人物之间的紧密融合。这一人物形象塑造方式使得人物形象更加有血有肉、真实立体,彰显了小人物身上的独特魅力。这也正是韩国警匪片与新世纪以前的警匪片形成区别的独特之处。

正因如此,警匪相互理解、站在同一战线的情节设定也就显得合情合理,由“拼力量”到“斗智”的转变也就增加了一定的戏剧张力与趣味性。其所触及的相关题材对人物的复杂性的呈现,将观众带入对于夹带私人情感的警与匪的生存之道的思考,而这一思考的结果,多是呈现人物的心灵煎熬后颂扬善良的人性。

(二)动作设计:暴力美学再升级

警匪片由于其展现的是警匪之间的对峙关系,通常选择通过打斗场面给予观众观感上的刺激。香港警匪片历经多年的发展,逐渐形成了独特的动作处理方式。由单一粗糙的拳打脚踢转变为有节奏、有节制的暴力美学,这一转变极大地突破了原先的摄影方式,通过摄影机的位置变化和景深变化来展现动态的美感和幅度,形成了以静制动、动静结合、以虚写实的风格特征。近年来,随着制片资金投入数额的增长,港韩警匪片的动作设计均呈现出了大制作的趋势。韩国警匪片在动作设计上一方面继承经典香港警匪片对暴力美学的追求,另一方面力求在此基础上追求更极致的感官刺激。

韩国警匪片在发展过程中同时借鉴了好莱坞犯罪片及香港警匪片、黑帮片,然而在该类型影片中最为重要的动作戏上,却始终延续香港警匪片枪击与肉搏相结合的打斗场面,人为把控视听元素的节奏变换、长短镜头结合的动态摄影技术。这与好莱坞动作美学对于极致速度和恢弘气氛的追求是截然相反的。好莱坞电影的科技感更加浓厚,一定程度上削弱了人物形象的个性特征,与韩国警匪片对凸显人性的追求有所区别。

此外,韩国警匪片在香港警匪片暴力美学的基础上进行了发展,善于通过阴暗、无奈、绝望的镜像表达进行人性的诉说,以沉稳冷峻的镜头语言凸显影片背后蕴藏的对社会现实的深刻反思。韩国缉毒类警匪片《毒战》(2015)在翻拍香港内地合拍原版电影《毒战》(2012)的过程中有意放大了原版中血腥暴力元素,原版中疯狂大笑与飘忽不定的喜感毒枭哈哈哥换为干嚼眼球、活吞生蚝、如同野兽一般阴狠歹毒的陈河霖,一定程度上使用夸张手法深化了人物的典型性。最终,经历过激烈生死对抗的警匪主人公在片尾相逢一笑泯恩仇,在与此前激情形成强烈反差的平静祥和中升华主题,给予了观众关于命运、人性、幸福、信仰等诸多问题的思考空间。

(三)主题思想:对人性、道义及自我救赎问题的深入关注

《无间道》系列后,韩国警匪片开始关注卧底类、展现人性主题的影片。近年来随着韩国导演对香港警匪片中道义、情谊与自我救赎问题的深入剖析,韩国警匪片的主题思想呈现出复杂化、多元化、更贴近现实的趋势,逐步形成具有韩国特色的深度叙事模式。具体可以从叙事模式、思想内核两个方面进行阐释。

一是超越二元对立的设定,进而颠覆传统观念的价值取向。韩国警匪片延续了新世纪以来香港警匪片反对立的设定特色,打破警匪之间二元对立的固有思路,在非黑即白的警匪世界中分离出一道灰色地带。近年来的韩国警匪片开创了突破传统“警匪追逐”叙事模式的“警匪合作”新模式。例如《恶人传》(2019)中的黑帮老大张东秀被一名警方追捕中的连环杀手偷袭,为挽回自己在黑道中的名声决定和警探郑泰锡合作;《坏家伙们》(2019)则是讲述由一位重案刑警集结的“坏家伙们”为了追捕在转运途中出逃的一名十恶不赦的罪犯,而展开的一场恶与恶之间的决斗等等。这类警匪片突破了香港电影警匪关系的固定模式,是对香港“双雄”模式警匪片的发展,丰富了警匪片的题材和表现内容。

二是展现自我救赎的思想内核。香港警匪片注重通过塑造始终以家国大义为先而隐忍克制的主人公形象,传达集体主义的主流价值观。与此不同,韩国警匪片尊重和彰显了个人诉求,表现了体制压迫下个人的反叛和人性阴暗面的胜利,给予观众更多自主判断的思考空间。相比于香港警匪片的理想主义色彩,韩国警匪片中对社会伦理的批判及人性的价值表达更加细致,如翻拍自香港电影《跟踪》的《监视者们》,警察的监视跟踪能力和罪犯的反跟踪能力同样高强,不相上下,一方面通过戏剧性情境展示出对“混乱失序的社会环境的现实忧虑”,另一方面营造一种悲情冷峻的氛围,发泄国民扭曲的心理情绪,释放出人性中的真善美、假恶丑,将救赎的人性关怀散落在影片的角落。

韩国警匪片在不断借鉴香港警匪片的过程中,发展出一种具有浓厚本土特色的创作风格。其一,充分考虑到韩国的文化传统与审美喜好,大胆进行情节、人物设定上的修改,添加韩国方言等本土语言,使得即使是翻拍自同样的剧本,也能够彰显鲜明的韩式风格。其二,结合韩国的社会实况与热点问题,选材上更取自日常生活,主题上更能以小见大,以电影表现现实、批判社会诸多不合理现象,使文学艺术参与到社会制度的建设之中。

三、港韩警匪片的互文本比较

本部分通过对港韩同名警匪片《毒战(港)》(2013)—《毒战(韩)》(2018)的互文本比较研究,探讨韩国警匪片如何在模仿借鉴香港警匪片的基础上,成功地完成本土化转型。港版《毒战》于2013 年在中国上映,是港陆合拍的经典之作。而2018 年韩国翻拍的《毒战》上映之初便引起强烈反响,其票房甚至打败了好莱坞制作的《死侍2》《复联3》《侏罗纪世界2》等超级大片,连续十几天占领韩国票房的冠军宝座。韩版《毒战》对原作进行了大规模的改编,其思想内核及剧情发展跳出了港版《毒战》的框架,走出了全新的风格,值得深入研究。

韩版《毒战》在剧情主线和人物设定上直接对港版《毒战》进行了还原。在剧情走向上,它延续了原版警察与毒犯合作,并周旋于毒品制造商与毒品买家间,最终锁定抓捕幕后主使的剧情;在主角设定上,它延续了经典香港警匪片“双雄”模式的设定:缉毒警察在两部影片中都被塑造为善良正义、有勇有谋、顾全大局的铁血硬汉形象,而匪徒在两部影片中都是狡诈多谋,将警察与毒犯两方都算计在自己的布局中的狡诈形象,略微不同之处在于港版《毒战》中的毒犯高天明为了自己活命,不计后果不择手段,可谓将人性的卑劣放大到了极致,而韩版《毒战》中的徐永乐则给人以少年老成、看淡生死之感,他虽然贩卖毒品作恶多端却极重感情,为了复仇不惜冒着暴露身份的危险与警察合作。

在对2013 年港版《毒战》主线故事叙述与人物设定的基本沿袭下,2018 年上映的韩版《毒战》大胆地从电影主题风格,电影视效、音效,演员配置等方面进行本土元素的注入和创新,完成了对《毒战》的全新诠释。

首先,在影片主题风格的传达上,港版《毒战》传递出的是芸芸众生在宿命笼罩下对于生死的思考,而韩版《毒战》表达的则是韩民族的“恨”文化背景下,个人的复仇与救赎主题。中国自古以来就有将人的生死、福祸与不可知的命运、天意相联系的哲学命题,“生死有命,富贵在天”的宿命论成为中国传统文化中的一部分延续至今。这样的思想也影响着著名香港导演杜琪峰。杜琪峰的警匪片一直留存“宿命”主题,正如他在接受采访时所说:“生命是无常的,因为生命里很多东西是抓不住的,是无法控制的,是突如其来的。所以我希望观众看完我的电影以后,一定要活在当下,珍惜现在这一刻。”港版《毒战》以写实手法刻画了“毒战”命运下的众生相,表现了“缉毒”这一社会事件背后,无论是警察、毒犯抑或是普通市民都难以幸免的悲剧命运。为表现宿命的不可避免与早已注定,影片的结局是众人皆在毒战中死去,缉毒警察为打击犯罪、维护社会安定的家国大义在最后的枪战中慷慨赴死,而毒贩高天明等人为了金钱暴利机关算尽、丧尽天良,最终也难逃法网、宣判死刑,反映了中国对犯罪绝不姑息的主流价值观。韩国因经历了中国宗属、日本殖民、南北分裂等沉痛的历史苦难,从而形成了爱恨分明、悲而不哀、悲壮振奋等复杂综合、独特极致的“恨”文化。同时,韩国资本主义与实用主义尊重个体价值的彰显和对金钱财富的追求,使得韩版《毒战》凸显了个人的复仇与救赎,而淡化了警察与毒贩的伦理身份,也弱化了社会规范对毒品、犯罪的态度。缉毒警察因为“侄女”的惨死,誓死要抓捕“李先生”,而“李先生”因为养母和爱犬被手下的人致死致残,不惜以暴露身份为代价设局,对背叛自己的手下实施疯狂报复,两位主人公的“复仇”成为了贯穿整部电影的叙事线索。影片以警、匪二人平静无声的对峙和兀然一声枪响,进而将镜头转向洁白空茫的雪景作结,暗示着警匪之间通过一方的死亡而达成的双方仇恨终结,引发观众对人性与道德救赎的思考。

其次,在电影取景与拍摄手法方面,港版《毒战》为表现故事叙述与人物刻画的现实感,打斗场景选取在民众日常生活的市井街道,如高速公路、货运码头、小学门口等,镜头拉远展现多人混战的激烈场面,减少单人镜头,使得打斗场景更宏大、更有代入感。韩版《毒战》则为凸显毒贩交易与生活的奢华神秘,以及毒贩个人的奸邪凶恶与嫉恶如仇,多采用精致富丽、纸醉金迷的布景、狭窄的格局,并展示了挖眼球、剥皮等异常血腥暴力的场面,给观众的视觉及心理带来极致的感官刺激。影片中的打斗场景则设置在华丽的封闭空间内,打斗范围小、动作打斗场景设计精致,多采用近景、特写,镜头集中于打斗双方的表情、肢体呈现上。在电影音效方面,港版《毒战》几乎全部保留影片中出现的高速路收费站、医院、工厂、小学附近、港口码头等生活场景和嘈杂人声的现场收音,追求类纪录片的真实场景声音的呈现;韩版《毒战》则集中于对人物对话的收音与对人物暴力打斗声音的放大,同时在不同的无人声场景中选择不同音乐进行伴奏,追求警匪片的艺术感和神秘诡异感,使影片整体视听体验得到显著提升。

最后,在电影演员的配置上,港韩《毒战》的电影选角都延续着各自的选择风格,也各具优势。港版《毒战》选角延续保守策略,选取孙红雷、古天乐等极具警匪片演绎经验的老戏骨作为主角,为整部影片的演技水平和票房口碑提供了一定保障;韩版《毒战》则沿袭老少搭配的策略,为影片注入新鲜血液,加大演员间的表演张力,增添新鲜感,以扩大受众年龄范围。

正如美国著名理论家和影评人路易斯·贾内梯所言,“改编的要旨并不在于它如何能复制原作品的内容(那是不可能的),而在于它如何能保留原素材。”以《毒战》为代表的韩国翻拍片能在借鉴香港警匪片剧本的基础上,大刀阔斧地将异国作品进行本土化改造,正是对这句话最好的诠释。

注释:

①郝建.类型电影教程[M].上海:复旦大学出版社,2011.250-251.

②刘藩.新世纪以来主流警匪片创作研究[J].艺术评论,2019,(11):125-138.

③对香港警匪片的发展梳理主要有(1)类型演变研究:陈依彤《1986 年以来香港警匪片类型演变研究》,其中涉及到英雄片、风云片、枭雄片、“反英雄”片、合拍片;(2)时间分期研究:邱淑婷《CEPA 签订前后香港警匪片的变化》,认为香港回归后警匪片在兼顾内地市场的同时仍不忘注入香港人的意识和符号;(3)动向发展研究:许乐《香港警匪片创作新动向》对比总结出香港警匪片在叙事、影像、价值观念等方面的变化。

对韩国警匪片的系统性梳理文献尚不存在,国内文献主要是对中韩警匪电影进行对比,分析香港警匪电影带来的影响,代表文献有李宝蓝《中国电影在韩国的传播、接受与发展》,张燕《中韩警匪片的互文本改编与文化流动影响研究》。

④陈依彤.1986 年以来香港警匪片类型演变研究[D].重庆:西南大学,2014.

⑤许乐.香港警匪片创作新动向[J].当代电影,2012,(03):116-118.

⑥张燕,谭政.2012-2013:韩国电影产业复兴的新界点——兼论对当前香港电影的启示[J].北京电影学院学报,2014,(01):44-49.

⑦谭霈生.论戏剧性[M].北京:北京大学出版社,1981.107.

⑧指角色和角色自身价值观的冲突。

⑨暴力美学最突出的特点是展示夸张的、非常规的暴力行为以及对这些暴力行为的形式化表现,导演从美学上的角度和唯美的画面来表现人性的暴力面。(出自《浅论电影艺术中的暴力美学》,尹剑,程丝雨.江西广播电视大学学报,2010,(06).)

⑩尚洁.1997-2017 香港警匪电影叙事和主题向度研究[D].济南:山东师范大学,2017.

⑪赵博雅.基于文化视域下的韩国犯罪电影及其现实表达[J].当代电影,2017,(06):48-52.

⑫赵博雅.基于文化视域下的韩国犯罪电影及其现实表达[J].当代电影,2017,(06):48-52.

⑬每一个文本都对应着另一个文本,或形似或神似,在互为镜像中,呈现出对相关文本的参照、碰撞、吸收与转化的“互文性”特点(张燕,陈琦羊.中韩警匪片的互文本改编与文化流动影响研究[J].电影评介,2018,(24):1-5.)

⑭张燕.映画:香港制造——与香港著名导演对话[M].北京:北京大学出版社,2006.236.

⑮张燕,陈琦羊.中韩警匪片的互文本改编与文化流动影响研究[J].电影评介,2018,(24):1-5.

⑯(美)路易斯·贾内梯(Louis Giannetti).认识电影 插图第11 版[M].焦雄屏,译.北京:北京联合出版公司,2017.350.