两种密度马尾松人工林地上生物量模型及分配特征

2021-11-05李玉凤秦佳双马姜明颜培栋杨章旗李明金

李玉凤,秦佳双,3,梁 燕,马姜明,4,颜培栋,杨章旗,李明金

(1.广西师范大学 可持续发展创新研究院,广西桂林 541006;2.珍稀濒危动植物生态与环境保护教育部重点实验室,广西桂林 541006;3.广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所,广西桂林 541006;4.广西优良用材林资源培育重点实验室,广西南宁 530002;5.广西壮族自治区林业科学研究院,广西南宁 530002;6.横县镇龙林场,广西横县 530327)

生物量作为衡量林分生产力和固碳能力的重要指标之一,是研究森林生态系统碳储量的基础,对森林质量评定有指示作用[1-2]。林分密度是林木生长发育的关键因素,是人工林经营中可调控的因子。密度调控作为木材培育过程中一种重要的技术手段,决定着林分生物量的动态变化[3]。适宜的林分密度能改善林分生长状况,提高人工林生物量多样性[3],还可以提升林分质量及生产力,对维持人工林生态系统稳定性和可持续经营研究具有重要意义[4]。

生物量的研究方法包括直接测量和间接估算,前者估测精度较高,但对生态系统有一定的破坏性,后者采用生物量模型以及遥感技术等方法进行估算[5]。生物量模型方程建立了易测因子(胸径、树高等)与林分各器官(树叶、树枝和树干等)生物量间的数量关系[6]。通过构建生物量模型能了解生物量在植物各器官中的分配机制,实现对生物量的动态监测,有助于了解林分的群落结构、功能和碳储存情况等[7]。Fehrmann 等[8]以胸径、树高和冠幅等为变量,建立精度相对较高的地上生物量模型;李浪等[7]采用株高、基径、分枝数和冠幅等构建茵陈蒿(Artemisia capillaris)地上生物量模型;吕常笑等[9]通过哑变量构建不同区域、起源马尾松各分项生物量的通用模型;曾伟生等[10]建立非线性模型以及通用性一元立木生物量模型,研究大尺度森林地上生物量。构建各区域生物量模型能为精确测量人工林生物量提供理论依据。

马尾松(Pinus massoniana)作为我国南方低山丘陵区生态恢复重建的重要造林树种,具有耐干旱、用途广、蓄积量大和适应性强等特点[11-12]。据第八次全国森林资源清查结果,我国马尾松林分总面积为1 001万hm2,居全国乔木树种第5位,蓄积量居第7 位。由于长期纯林经营,马尾松人工林普遍存在土壤肥力衰退、生物多样性减少以及林分生产力和生态系统服务功能下降等问题[13]。现阶段关于马尾松人工林生物量分配的研究,主要集中于物种多样性与生物量的关系[13]、生产力动态变化[14]、碳储量研究[15]、林龄[15]、抚育间伐[16]、气候条件[17]、营林措施[18]、林窗大小[19]和人为干扰[20]等方面,有关不同密度对马尾松人工林生物量影响的研究较少。本研究以广西南亚热带地区的马尾松人工林为研究对象,探讨两种不同密度林分生物量变化规律与分配特征,为调节区域性碳平衡、减缓气候变化和实现马尾松人工林的高产优质培育和可持续经营[21]提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地位于广西横县的镇龙林场(109°08′ ~109°19′E,23°02′~23°08′N),位于广西中南部,低山丘陵地貌,海拔400~700 m,属南亚热带季风气候;年均气温21.5 ℃,年均降水量1 477.8 mm,年均日照时长1 758.9 h;土壤多为赤红壤,呈酸性或微酸性[17]。

1.2 研究方法

1.2.1 样地设置与调查

试验林为1997年营造的马尾松人工纯林。2018年,选取生长状况良好、立地条件及经营措施相似的林分作为样地。造林密度分别为6 000 株/hm2(株行距1 m×1.67 m)和2 500 株/hm2(株行距2 m×2 m),调查时的林分密度分别为A(1 156 株/hm2)和B(820 株/hm2)(表1)。造林后在第1年进行除草抚育两次,之后无间伐抚育等处理,利用林木的自疏现象,维持林分密度[22]。两个密度林中各设置3 个20 m×20 m 的标准样方,均为广西壮族自治区林业科学研究院已建立的长期固定监测样地[23]。马尾松人工林灌木层主要物种为山乌桕(Triadica cochi⁃nchinensis)、芳槁润楠(Machilus gamblei)、鼠刺(Itea chinensis)和广西水锦树(Wendlandia aber⁃rans);乔木层主要物种为马尾松、狭基润楠(Machil⁃us attenuata)、芳槁润楠、野漆(Toxicodendron succe⁃daneum)、广西水锦树和鹅掌柴(Heptapleurum hep⁃taphyllum)。

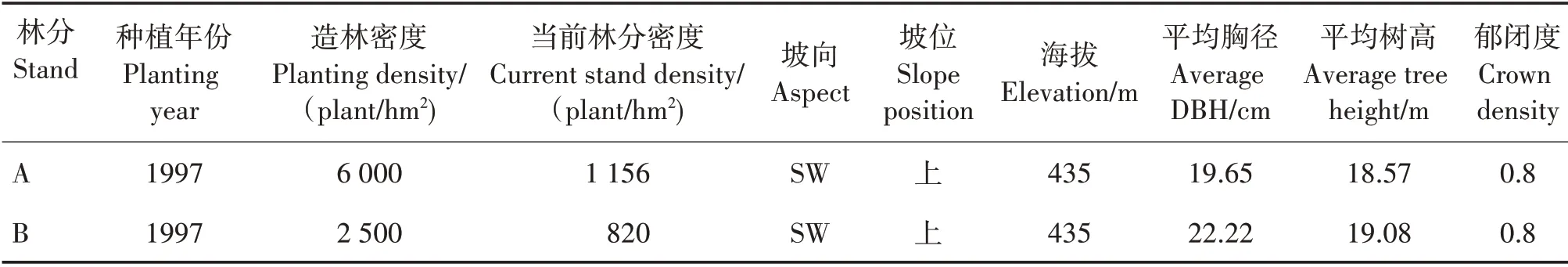

表1 两种密度马尾松人工林样地概况Tab.1 General situation of P.massoniana plantations with two densities

1.2.2 林分生物量测定

2018年,参照国家林业局森林资源清查的操作规范,对胸径(DBH)≥5 cm 的乔木以及1 ~ 5 cm 的灌木进行每木调查,随机选取3~5 株林木,记录其胸径和树高;采用样方收获法测定样方内灌木层及草本层的生物量[24],在标准样方内沿对角线各设置3 个2 m × 2 m 灌木样方和1 m × 1 m 草本样方。将苗木的叶、枝和干剪开后,采用电子天平(精确至0.01 g)称量鲜质量,完成后用报纸包裹并做标记,带回实验室,于105 ℃烘箱内杀青2 h,75 ℃烘干至恒重,计算各器官干鲜质量比,换算干重及总重[14]。采用相对生长法估算乔木层和灌木层生物量。

1.2.3 生物量模型构建

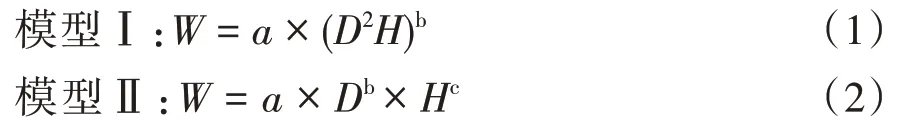

本研究的马尾松以及非马尾松乔木树种生物量模型建立具体参见秦佳双等[17]文献。利用两种密度马尾松人工林灌木层物种的生物量、胸(基)径和树(株)高等实测数据,建立各器官生物量模型,并计算各模型评价指标。采用相对生长法构建非线性生物量模型[25-26],灌木层3种模型分别为:

式中,W表示生物量(kg);D表示胸径(cm);H表示树高(m);a、b和c均表示拟合参数[17]。选用决定系数(R2)、估计值的标准误差(SEE)、平均系统误差(MSE)和总相对误差值(TRE)作为各模型拟合效果的评价指标,依据R2较大和SEE较小,TRE、MSE趋于0 的标准选择最佳模型[17],筛选出最优生物量模型。

1.3 数据处理

采用SPSS 23.0 软件进行处理与分析,采用Sig⁃maplot 14.0软件作图。

2 结果与分析

2.1 两种密度马尾松人工林灌木层各器官生物量模型构建

不同模型拟合效果具有一定差异(表2)。模型Ⅱ各部分的决定系数R2均在0.80 以上(除较高密度林分A 的干之外),模拟结果较理想(图1a)。模型Ⅱ的MSE< 10%、TRE< 2%,SEE均较小,表明拟合效果较优,系统偏差较小(图1b ~ d)。模型Ⅱ能较好估测两种密度林分林下灌木层各器官的生物量。

图1 两种密度马尾松人工林灌木层各器官生物量模型的拟合指标及检验指标Fig.1 Fitting index and test index of biomass models of each organ in shrub layer of P.massoniana plantations with two densities

表2 两种密度马尾松人工林灌木层各器官生物量模型拟合参数Tab.2 Fitting parameters of biomass models for each organ of shrub layer of P.massoniana plantations with two densities

续表2 Continued

2.2 两种密度马尾松人工林地上部分生物量及分配

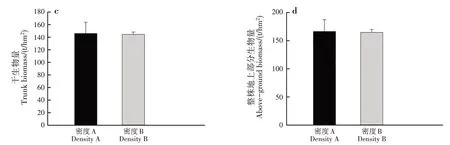

两种密度马尾松人工林的乔木层、灌木层及木本群落各器官生物量间均差异不显著。乔木层和木本群落各器官生物量均表现为较高密度林分A高于较低密度林分B。林分A 和林分B 中的乔木层叶生物量分别为4.85和4.35 t/hm2,枝生物量分别为17.56和16.56 t/hm2,干生物量分别为153.51和146.77 t/hm2;灌木层叶生物量分别为1.49 和1.72 t/hm2,枝生物量分别为2.65 和2.52 t/hm2,干生物量分别为2.27和2.84 t/hm2。木本群落叶生物量分别为6.34 和6.07 t/hm2,枝生物量分别为20.21 和19.08 t/hm2,干生物量分别为155.78 和149.61 t/hm2;乔木层和木本群落各器官生物量均表现为干>枝>叶,干生物量最大,对马尾松人工林生物量积累有重要贡献(图2a~c)。

林分A 和林分B的草本层整株地上部分生物量差异显著(P<0.05)。林分A 和林分B 中,乔木层的整株地上部分生物量分别为175.92 和167.68 t/hm2,灌木层生物量分别为6.41 和7.08 t/hm2,草本层生物量分别为0.26 和1.03 t/hm2,群落生物量分别为182.59 和175.79 t/hm2,林分A 群落的整株地上部分生物量比林分B 提高3.87%(图2d)。整株地上部分生物量表现为乔木层>灌木层>草本层,乔木层最大,为决定地上生物量的关键层次。林分A 有利于乔木层及群落各器官生物量分配,林分B 有利于灌木层(除枝外)及草本层生物量分配。

图2 两种密度马尾松人工林地上部分生物量及分配Fig.2 Above-ground biomass and distribution of P.massoniana plantations with two densities

2.3 马尾松地上部分生物量分配及其特征

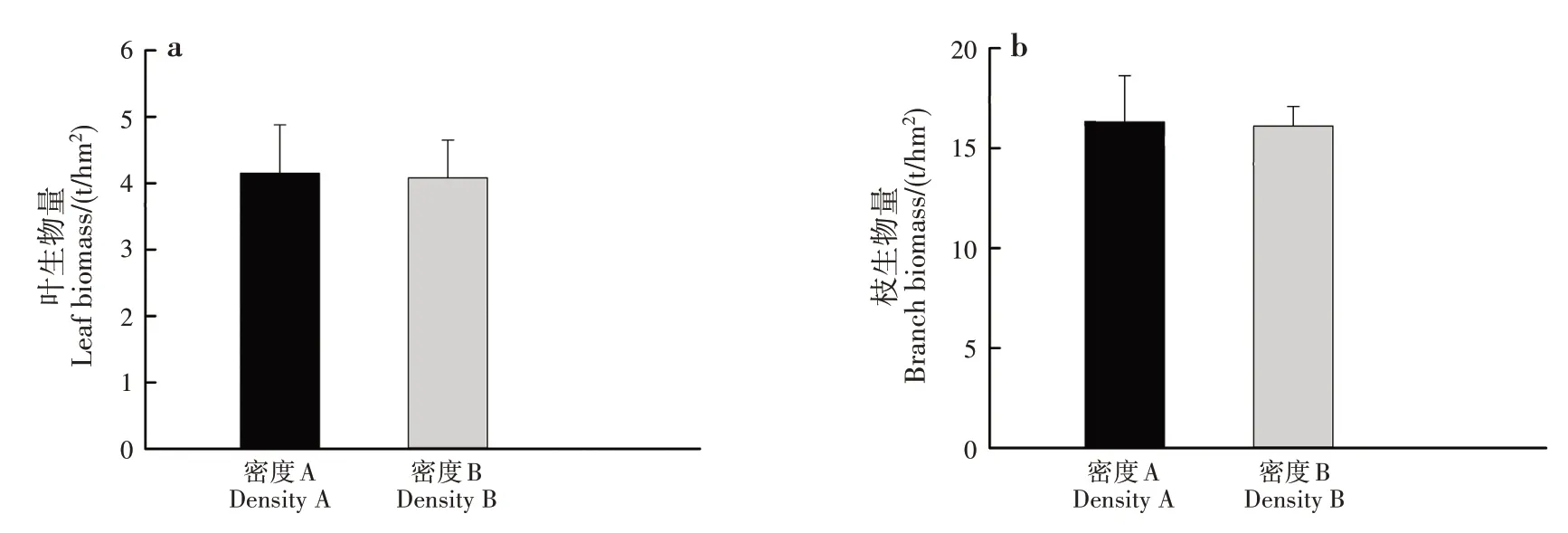

马尾松各器官生物量均差异不显著。马尾松叶、枝和干的生物量均在较高密度林分A中较高,分别为4.15、16.31 和146.01 t/hm2,在较低密度林分B中较低,分别为4.08、16.11 和144.53 t/hm2(图3a ~c)。林分A 和林分B 马尾松整株地上部分生物量分别为166.47 和164.72 t/hm2,林分A 比林分B 高1.06%(图3d)。

图3 马尾松地上部分生物量Fig.3 Above-ground biomass of P.massoniana

两种密度人工林中,马尾松各器官生物量在乔木层和木本群落的占比均差异不显著。马尾松叶、枝和干的生物量在乔木层和木本群落的占比均在林分B 中较高,分别为93.85%、97.29%、98.47% 和67.26%、84.44%、96.60%;在林分A 中较低,分别为85.53%、92.86%、95.11%和65.43%、80.68%、93.73%;整株地上部分生物量在乔木层和群落的占比均在林分B 中较高,分别为98.24%和93.75%,在林分A中较低,分别为94.62%和91.22%(图4a~d)。

图4 马尾松地上部分生物量占比Fig.4 percentage of above-ground biomass of P.massoniana

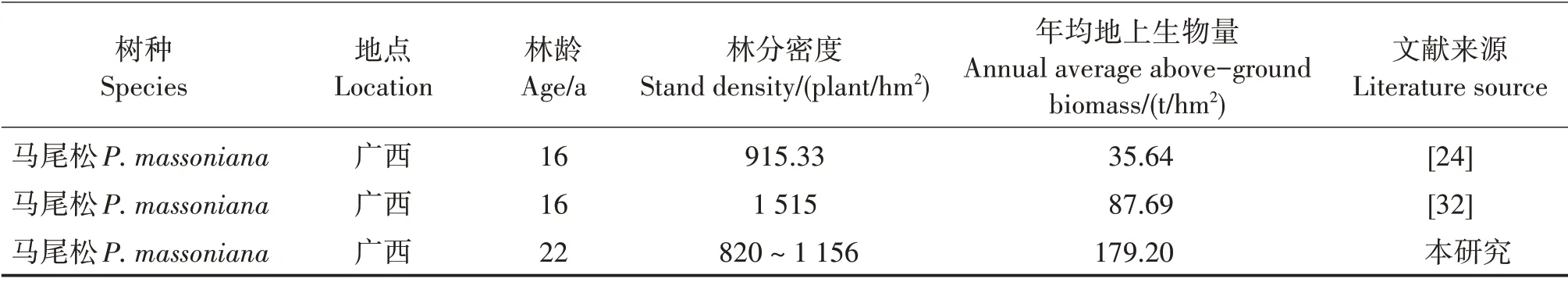

2.4 马尾松人工林与其他林分生物量的比较

由于每个区域林分的立地条件及气候环境不同,其生物量不同。本研究的两种密度马尾松人工林地上部分生物量分别为182.59和175.79 t/hm2。与其他林分相比,本研究的两种密度马尾松人工林年均地上生物量在生物因子和非生物因子协同作用下相对较高,表明马尾松适宜在此区域生长,具有较高的林分生产力、固碳潜力以及较好的发展前途(表3)。

表3 不同人工林年均地上部分生物量比较Tab.3 Comparison on annual average above-ground biomass of different plantations

续表3 Continued

3 讨论与结论

构建生物量模型是估算森林生物量较常用的方式,需考虑各指标的易获取性、准确性以及模型的实用性[25]。方晰等[33]和明安刚等[16]分别对广西中部丘陵区不同林龄马尾松和广西大青山马尾松人工林生物量进行研究,结果表明,W=a(D2H)b为最适模型;杜虎等[14]和张国斌等[34]研究认为广西和安徽岭南马尾松人工林各器官生物量的估算模型均为W=aDb。本研究的最优模型为W=a×Db×Hc,决定系数为0.796 ~ 0.964,MSE< 10%,TRE< 2%,拟合效果较好,可作为各器官的估测模型,这与已有研究结果一致[17,26]。

不同林分密度下各器官间的生物量分配比例为植物生长过程中对外界环境的权衡策略[29]。本研究中,较高密度林分的马尾松人工林乔木层及群落各器官生物量、马尾松各器官生物量均高于较低密度林分,表明密度是决定林分生物量的重要因素,这与丁贵杰[30]对贵州12年生不同密度马尾松人工林生物量和谢建文[3]对福建12年生不同密度杉木人工林生物量的研究结果一致。这可能是由于密度对树高和胸径生长产生影响,间接调控生物量,也能促进根生长,获取营养物质,提升对资源的竞争能力[35]。一定密度范围内,单位面积生长的乔木数量越多,林分生物量越高[3]。较低密度林分有利于灌木层的叶、干和整株地上部分生物量分配,说明该密度林分林冠稀疏,林内光照充足,林下植被可获得较充足的营养和资源空间,促进其自然更新和生长,生物量相对较高[36]。

本研究的马尾松整株地上部分生物量在乔木层和群落中的占比均以林分B 相对较高,表明此密度下的马尾松人工林在群落中占优势地位,占据有利的生态位。各器官的生物量分配说明植物通过调节自身资源配置,在不同的环境条件下表现出不同的生长特性和生物量分配规律,以适应环境变化[37]。两种密度的马尾松干生物量在木本群落中占比均> 90%,在生物量分配中占据主导地位,适宜培育马尾松大径材。张柳桦等[13]研究表明不同密度下四川省新津文峰山马尾松人工林最适密度为1 125 株/hm2,密度过疏或过密均不理想,与本研究结果相似。

考虑生物量积累和碳汇功能[4],本研究密度调控使较高密度林分A 比较低密度林分B更能促进干生物量的分配,进一步提高林木出材率[38]。两种密度下马尾松人工林地上部分生物量的研究,有利于实现马尾松人工林近自然经营培育,为提高林分多样性、稳定性及碳汇能力奠定基础[4]。与其他地区不同密度人工林生物量相比,本研究的马尾松人工林年均地上生物量较高,对于固碳潜力提升具有促进作用。本研究的密度效应表现还不充分,可考虑将多种不同密度下的马尾松人工林养分循环能力、提升木材质量及经济效益和生态服务功能等作为今后研究的方向。