男性服刑人员父母教养方式与人际信任的关系

——人格的遮掩作用

2021-11-05马澜毓罗震雷

马澜毓, 罗震雷

(中国刑事警察学院 公安基础教研部, 辽宁 沈阳 110000)

0 引言

根据《中国统计年鉴》最新报告,2019年人民法院审理的刑事案件罪犯总人数已达1 659 550人.虽然没有明确指出性别比例,但曾有人以天津市为例进行了犯罪主体的性别调查,发现男性犯罪所占比重从1993年至2005年始终保持在90%以上,女性犯罪比例则不足10%[1].由此可大致推断,当前监狱系统内,男性服刑人员的比例不可小觑.尽管他们处于社会边缘,基于我国庞大的人口总量,其亦是一个不容忽视的群体.男性服刑人员在狱内的改造结果关系到社会秩序稳定.若帮助他们建立良好的人际信任,能够促进其在狱内的人际关系、更好地接受教育改造,回归社会后也能尽快适应新生活.

人际信任是指个体在与外界的相互作用中形成的对交往对象言行可靠程度的期望[2],它与人际关系普遍相关[3],可以正向预测个人对人际关系的满意度[4],对个体健康发展、人际交往、社会和谐具有重要意义.个体早期的信任感源于父母的尊重和承诺,成长过程中,这种对父母的信赖会慢慢拓展为对他人的信任[5],可见父母教养方式对个体的人际信任水平具有重要影响.父母教养方式是指父母在抚养、教育子女的活动过程中体现出的某种行为倾向,通常较为平稳,它被认为是父母对子女态度和情感的结合[6].一般而言,人际信任与父母情感温暖、理解正相关,与父母拒绝、过度保护负相关[7].已有调查表明,男性服刑人员人际信任的总体水平较差,显著低于常模[8],且他们的父母采用温和、理解教养方式的频率较低[9].因此可以推测,由于积极的父母教养方式欠缺,男性服刑人员的人际信任受到负面影响.本研究假设:父母情感温暖正向预测男性服刑人员的人际信任(假设1),父母拒绝、过度保护负向预测男性服刑人员的人际信任(假设2).

对青少年犯罪人而言,父母教育对其人格的发展有重要影响,若父母采取的是积极的教养方式,在一定程度上可以预防16~25岁青少年的犯罪行为[10].人格类型不仅在教养方式不同的青少年身上差异显著,还参与了父母教养方式对社会适应的影响[11].人格分类理论多种多样,本研究决定采用对当前世界影响很大的五因素模型,它提出五个相对稳定的人格类型:宜人性、外倾性、尽责性、开放性和神经质[12].宜人性、外倾性是人际信任的潜在影响因子,开放性也可能是一种决定性因素[13],神经质能负向预测人际信任[14].已有人证明,男性服刑人员的人格与人际信任相关[15].据此提出假设:男性服刑人员的人格在父母教养方式与人际信任之间起中介作用(假设3).

1 对象与方法

1.1 对象

采用方便抽样的方式,选取湖北省某监狱正在服刑的男性为研究对象,年龄在26~50岁之间的占比70.1%.共发放620份问卷,回收617份问卷,有效问卷483份,有效率为78.2%.

1.2 方法

1.2.1 父母教养方式

采用蒋奖等[16]翻译和修订的中文版简式父母教养方式问卷(Short-Egma Minnen av Bardndosnauppforstran for Chinese,s-EMBU-C).问卷中包含父亲拒绝、父亲情感温暖、父亲过度保护、母亲拒绝、母亲情感温暖、母亲过度保护6个因子,分为两个维度,共有21个题目,采取4点计分法,从1“从不”到4“总是”.本研究中该问卷的Cronbach's Alpha信度为0.82.

1.2.2 大五人格

采用由王孟成等[17]编订的中国大五人格简版问卷(Chinese Big Five Personality Inventory brief version,CBF-PI-B).问卷中包含开放性、尽责性、外倾性、宜人性、神经质5个因子,总有40个题目,采取6点计分法,从1“完全不符合”到6“完全符合”.本研究中该问卷的Cronbach's Alpha信度为0.88.

1.2.3 人际信任量表

采用汪向东等[18]修订的人际信任量表(Interpersonal Trust Scale,ITS).问卷中包含对同伴、家庭成员的信任和对陌生人的信任2个因子,共有25个题目,采取5点计分法,从1“完全同意”到5“完全不同意”.本研究中该问卷的Cronbach's Alpha信度为0.72.

1.3 施测程序及统计处理

以监区为单位,对男性服刑人员进行团体施测、问卷调查,主试由当日值班民警担任,统一指导语,匿名答题.施测前由主试向被试说明保密原则,获得被试知情同意,并要求被试根据实际情况作答.施测时间控制在30分钟内,做完后当场收回问卷.

数据回收后,剔除无效问卷,标准为:(1)遗漏回答超过8题的;(2)作答有明显规律的;(3)雷同的.

采用SPSS 25.0软件对数据进行相关分析、回归分析,利用Process和Bootstrap技术进行中介检验.

2 结果

2.1 共同方法偏差检验

本研究采用的是问卷调查的形式,可能存在共同方法偏差.在分析过程中,采用Harman单因子检验法进行共同方法偏差检验,提出29个特征根大于1的因子,第一个因子解释的变异量为12.48%,远低于参考值40%.因此可以认为本研究共同方法偏差不显著.

2.2 父母教养方式、人格、人际信任的相关分析

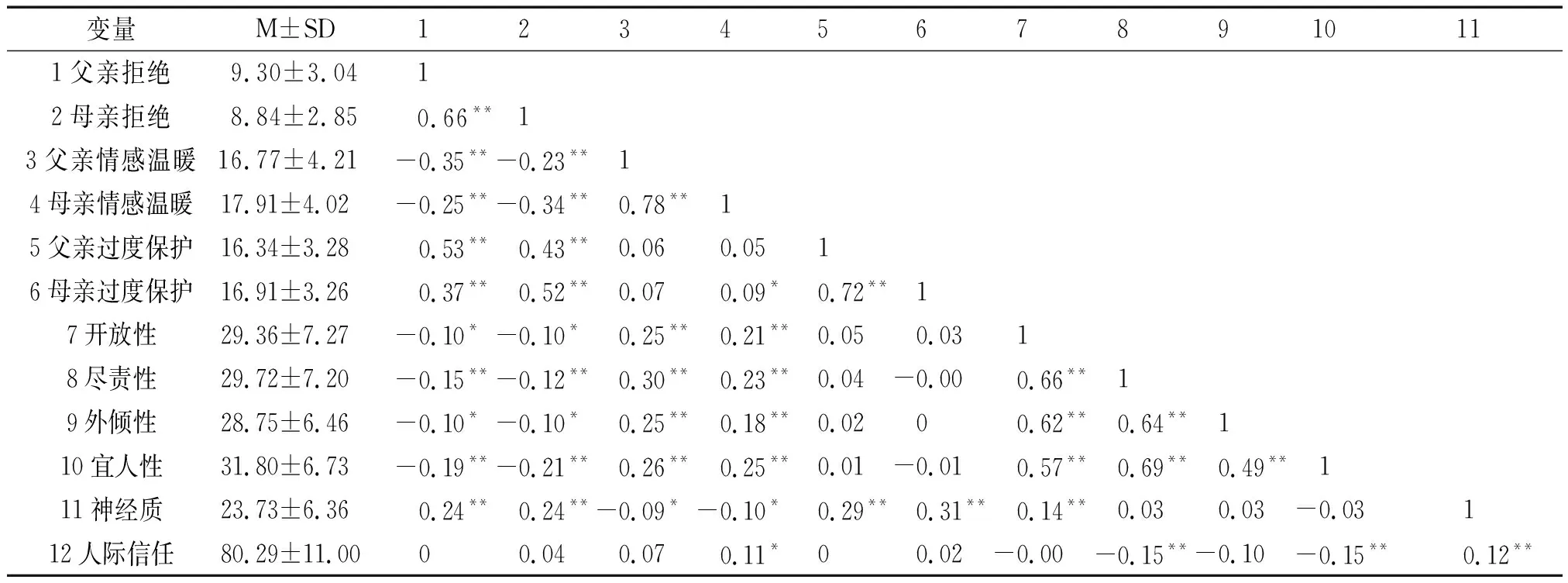

相关分析显示,父母拒绝与开放性、尽责性、外倾性、宜人性负相关显著,与神经质正相关显著;父母情感温暖与开放性、尽责性、外倾性、宜人性正相关显著,与神经质负相关显著;父母过度保护与神经质正相关显著;尽责性、外倾性、宜人性与人际信任负相关显著,神经质与人际信任正相关显著;人际信任与母亲情感温暖正相关(见表1).这表明在父母教养方式、人格、人际信任间可以建立一定的模型.

表1 父母教养方式、人格、人际信任的相关分析

2.3 中介效应检验

在控制年龄的前提下,使用Hayes[19]编制的PROCESS将母亲情感温暖作为自变量,人际信任作为因变量,尽责性、外倾性、宜人性、神经质依次作为中介变量进行检验.

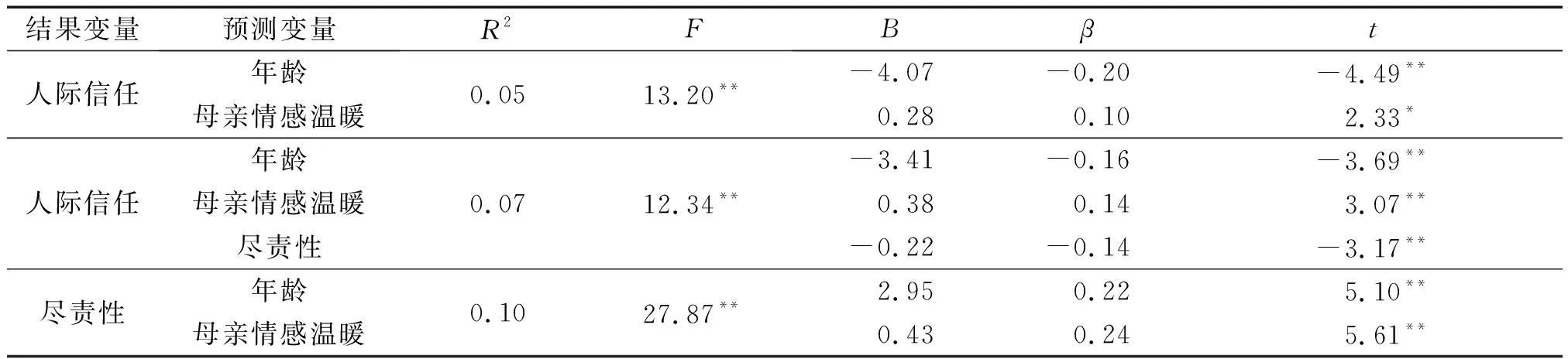

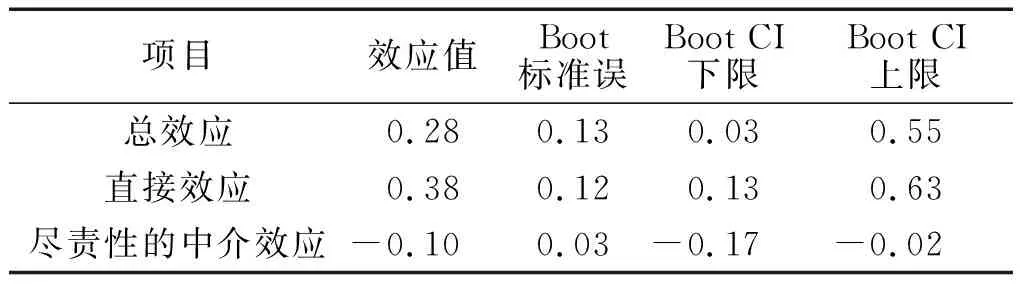

根据表2,母亲情感温暖正向预测人际信任(β=0.10,P<0.05)和尽责性(β=0.24,P<0.01),且纳入中介变量尽责性后仍正向预测人际信任(β=0.14,P<0.01),尽责性负向预测人际信任(β=-0.14,P<0.01).尽责性中介效应的Bootstrap95%置信区间上下限不包含0,中介效应存在,而间接效应值与直接效应值异号(见表3),根据温忠麟等[20]的结论,尽责性在母亲情感温暖与人际信任间起的是遮掩作用,效应量为23.68%.

表2 尽责性的中介检验

表3 母亲情感温暖—尽责性—人际信任中各效应的值

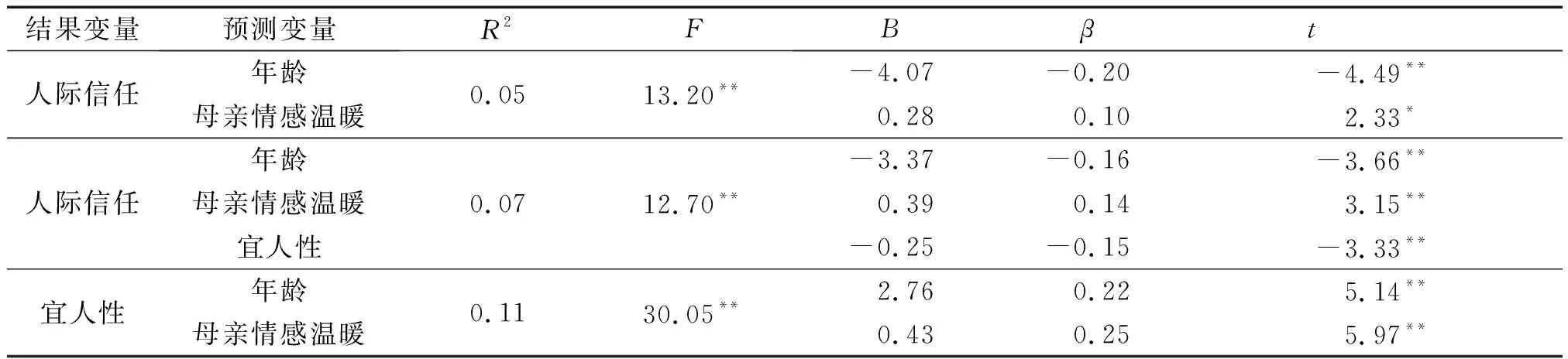

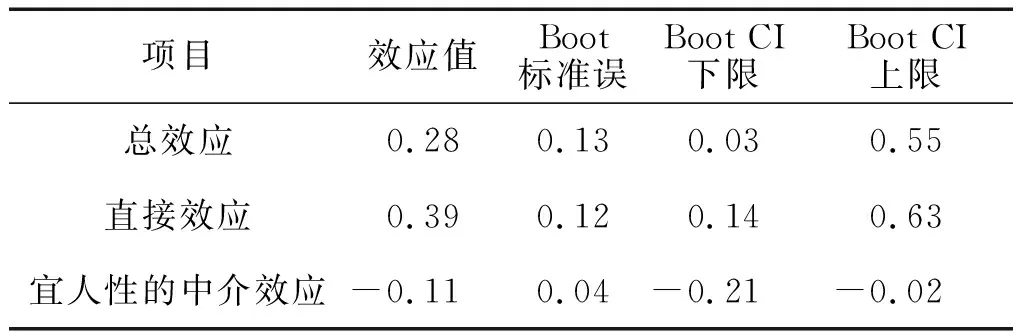

根据表4,母亲情感温暖正向预测人际信任(β=0.10,P<0.05)和宜人性(β=0.25,P<0.01),纳入宜人性为中介变量后依然正向预测人际信任(β=0.14,P<0.01),宜人性负向预测人际信任(β=-0.15,P<0.01).宜人性中介效应Bootstrap95%置信区间的上下限不包含0,中介效应存在,间接效应值与直接效应值异号(见表5),说明宜人性在母亲情感温暖与人际信任间发挥遮掩作用,效应量为25.64%.

表4 宜人性的中介检验

表5 母亲情感温暖—宜人性—人际信任中各效应的值

3 讨论

3.1 母亲情感温暖预测人际信任

本研究发现,母亲情感温暖与男性服刑人员的人际信任存在显著正相关,母亲情感温暖能够正向预测其人际信任水平,这一点已经有前人证实[21].Umemura[22]的调查发现,父母情感温暖都能正向预测青少年对同龄人的信任,但本研究并未发现父亲情感温暖对信任产生显著作用.其原因可能在于,中国社会传统的“男主外,女主内”性别分工秩序,使得男性在家庭生活与儿童教育中缺席,一般由母亲担任主要的教养任务,个体通常认为母亲比父亲给予更多温暖[23].安全感是个体成长所必需的[24],父亲对人际信任的影响主要体现为积极协同教育以提升个体安全感,进而发展其人际信任水平[25],而已有中外研究都认为,犯罪者感受到的父亲情感温暖比普通未犯罪的成年男性更少[26-27].所以可以推测,对男性服刑人员而言,父亲对其产生的影响远低于母亲,这就解释了为何只有母亲情感温暖可以正向预测其人际信任.结果还显示,父母拒绝对男性服刑人员的人际信任并无显著影响.有人认为,个体的人际信任更多是在学校教育与社交活动中形成和发展的,被同伴拒绝、疏远对信任水平的负面影响可能要大于父母的拒绝[28].所以猜想,男性服刑人员被父母拒绝为低水平的信任感提供了温床,而偏低的受教育程度和复杂的社会活动经历进一步限制了其人际信任的良性发展.另外,本研究还认为父母过度保护没有明显影响男性服刑人员的人际信任.在这次研究中,被试大部分出生于非城市地区,且有相当一部分并非独生子.有研究调查表示,相比于城市父母,非城市父母更少在教养中过度干涉子女[29].因此,男性服刑人员在成长过程中收获的父母溺爱、过度保护可能较少,因而对其人际信任发展并无明显作用.

3.2 尽责性、宜人性的遮掩作用

经过中介检验发现,男性服刑人员的尽责性和宜人性在母亲情感温暖与人际信任间起遮掩作用.母亲情感温暖既可以直接影响男性服刑人员的人际信任,也可以通过尽责性、宜人性的人格间接地对人际信任产生影响.

尽责性是一个由勤奋、秩序、自控、传统主义、责任感和美德六个因素组成的等级结构,其中勤奋、秩序、自控对尽责性具有良好的判断力[30].一般而言,男性服刑人员通过感受母亲的温暖关怀形成更强的社会责任感[31],而尽责性高的个体往往遵守秩序、自律克制,不愿支持经济、社会自由主义[32],且容易陷入“偶像崇拜”[33].已有研究表明男性服刑人员一般对监狱民警的信任感更强[8],更容易以其为榜样.由此可以推测,尽责性强的男性服刑人员在狱中更倾向于遵循监狱规章制度、服从民警安排,而不是相信狱友.于是在尽责性的遮掩作用下,母亲情感温暖对男性服刑人员人际信任的影响减弱了.

宜人性的结构由同情心、道德、信任、亲和力、谦逊五个方面组成[34].母亲教养方式越积极,个体宜人性越高.而对于男性服刑人员,宜人性在母亲情感温暖与人际信任中产生了遮掩效应,人际信任相对降低了.根据Sedikides等[35]的研究,服刑人员的自我评价显著高于平均水平,比普通人体现出更强的亲社会性,这似乎是有违客观的.这种典型的自我抬高被称为“高于平均水平效应”(the better-than-average-effect, BTAE),这是一种广泛存在的现象.基于对这一心理现象的认识可以猜测,男性服刑人员的高宜人性也许是出于自我认知偏差.

3.3 不足与展望

本研究探讨了男性服刑人员的父母教养方式对人际信任产生的影响,并揭示了人格在两者间的作用,为解释男性服刑人员信任水平的现状提供了理论依据,也为服刑人员改造提供了新的视角.但也存在一些局限:首先,本研究的数据均来自男性服刑人员的自我报告,可能与实际存在一定偏差;其次,本研究使用问卷调查法,不能解释父母教养方式、人格与人际信任间的因果关系;最后,选取的被试均来自同一监狱,可能不具备普遍意义上的代表性.期待在今后的研究中能够弥补这些不足,完善对男性服刑人员的研究.

4 结论

(1)母亲情感温暖正向预测男性服刑人员的人际信任.

(2)男性服刑人员的尽责性、宜人性人格在母亲情感温暖与其人际信任之间起遮掩作用.