外侧撑开技术联合跗骨窦入路微创内固定治疗跟骨关节内骨折*

2021-11-05王怀东石海浪张浩裴海波王斌马拓何鹏张富军

王怀东 石海浪 张浩 裴海波 王斌 马拓 何鹏 张富军

跟骨骨折是全身最常见的骨折之一。跟骨内部由大量的松质骨构成,其解剖形态不规则、周围软组织薄弱、术中骨折及关节面复位困难,所以术后易出现并发症。跟骨骨折手术治疗的目的是恢复跟骨的高度、长度、宽度以及正常的Böhler 角、Gissane 角,纠正跟骨内、外翻畸形,并将其牢固固定,术后早期进行足部功能锻炼,降低术后创伤性关节炎等常见并发症的发生率[1]。跟骨骨折若未得到及时的手术治疗,常会导致跟骨畸形愈合及创伤性关节炎的发生[2]。跗骨窦入路是跟骨骨折最常用的手术入路之一[3],与传统“L”形入路相比,该入路发生创面感染、皮肤坏死、钢板及骨外露等并发症较少[4],为了降低术后并发症的发生率,以跗骨窦入路为代表的手术方案受到了越来越多学者的关注[5]。在手术治疗的过程中,对粉碎的跟骨骨折进行复位时,直接撬拨常难以恢复跟骨正常的高度、宽度及长度,并且没有合适支点的撬拨会使骨折嵌插进一步加重,不利于跟骨关节面的复位及跟骨形态的恢复。本研究收集2016 年6 月~2018 年6 月采用外侧撑开器辅助下复位联合跗骨窦入路微创内固定治疗跟骨关节内骨折32例患者与单纯跗骨窦入路微创内固定治疗跟骨关节内骨折30例患者进行对照研究,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准

1.2 一般资料

将入选的62例患者随机分为观察组与对照组。观察组(32例)采用外侧撑开器辅助下复位联合跗骨窦入路微创内固定;对照组(30例)采用单纯跗骨窦入路微创内固定。

观察组:共32例(32 足),男23例,女9例;年龄18~62 岁,平均43.7 岁。均为单侧骨折,左侧l5例,右侧17例。致伤原因:高处坠落伤21例,车祸伤11例。骨折根据Sanders分型:Ⅱ型10 足,Ⅲ型22 足。伤后至手术时间4~8 d,平均6.8 d。

对照组:共30例(30 足),男24例,女6例;年龄21~57 岁,平均39.2 岁。均为单侧骨折,左侧14例,右侧16例。致伤原因:高处坠落伤21例,车祸伤9例。骨折根据Sanders分型:Ⅱ型11 足,Ⅲ型19 足。伤后至手术时间5~9d,平均7.5 d。

术前常规摄跟骨侧位、轴位X 线片和跟骨CT,测量Böhler 角、Gissane 角并记录VAS 评分。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.3 外侧撑开器的构造、使用方法及原理

外侧撑开器由2 个直径4.5 mm Schanz 螺钉、2 个针杆夹及1 根可延长杆组成。操作步骤:于胫骨中段外侧钻孔拧入直径4.5 mm Schanz 螺钉,于跟骨结节跟腱附着点外侧0.5 cm 处钻孔拧入直径4.5 mm Schanz 螺钉,用针杆夹及可延长杆连接2 个Schanz 螺钉,通过扳手旋动可延长杆进行撑开,可控制两侧撑开力度,显露距下关节面,根据需要来恢复跟骨长度、高度、宽度及跟骨内外翻。

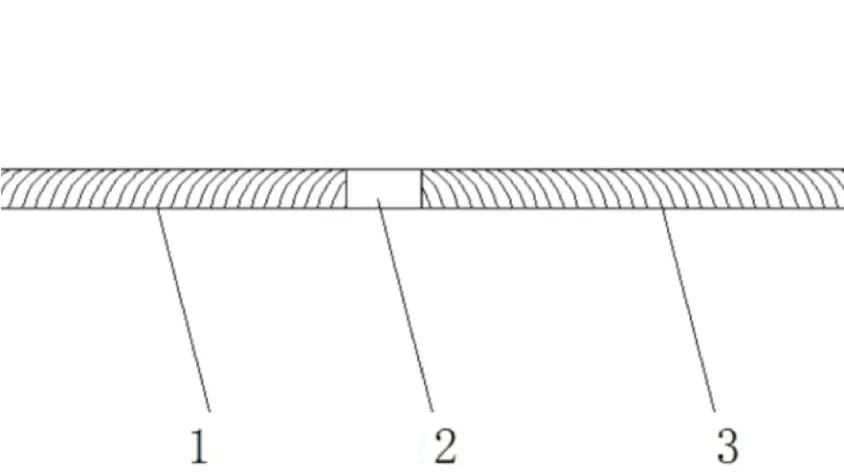

几何学原理:内管一端为右旋螺纹,另外一端为左旋螺纹,中间为内六方构造的扳手旋转部位(见图1);当用扳手顺时针旋转内芯时,内管与两端外管由于螺纹作用力而延长,外管带动2 枚Schanz 螺钉活动,使得Schanz 螺钉间距增大,进而使得跟骨复位及显露距下关节面。

图1 可延长螺杆内管

1.4 手术方法

观察组和对照组患者均由同一骨科医师团队进行手术,手术均由副主任以上医师主刀。观察组患者手术切口选择跗骨窦切口,依次切开皮肤、皮下层,将3 枚直径2 mm 的克氏针套上尿管后钻入距骨并折弯以代替皮瓣拉钩,建立工作通道,将腓骨长短肌腱向下牵开,显露距下关节面;然后安装跟骨外侧撑开器,调整撑开长度直至满意为止;用骨剥撬起塌陷的关节面骨块进行复位并用克氏针临时固定,恢复距下关节面的平整性,骨缺损处的腔隙用同种异体骨植骨,术中透视评估复位良好后,用尖刀插入切口内,建立骨膜上隧道,置入锁定钢板并经皮置钉固定,拔除克氏针,冲洗切口,逐层缝合,加压包扎。对照组患者不使用跟骨外侧撑开器,单纯采用跗骨窦入路微创内固定。

1.5 术后处理及评价指标

术后均不使用石膏或支具固定患足,抬高患肢消肿。2d后开始行患肢踝关节主动功能锻炼;术后6 周可部分负重行走,待影像学检查有骨痂形成后开始完全负重行走。术后1、3、6、12、24 个月时随访拍片,测量记录并比较两组患者的手术时间、骨折愈合时间及手术并发症,测量Böhler角和Gissane角并与术前比较,同时比较两组手术前后Böhler角和Gissane 角的改善值。术前采用VAS 评分评价患者疼痛程度;术后随访时采用VAS 评分、AOFAS 踝与后足评分及SF-36 量表评分评价疗效。

1.6 统计学方法

采用SPSS 22.0 统计学软件进行数据分析,计量资料采用均数±标准差形式表示,组内比较使用配对样本 检验,组间比较采用独立样本 检验P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

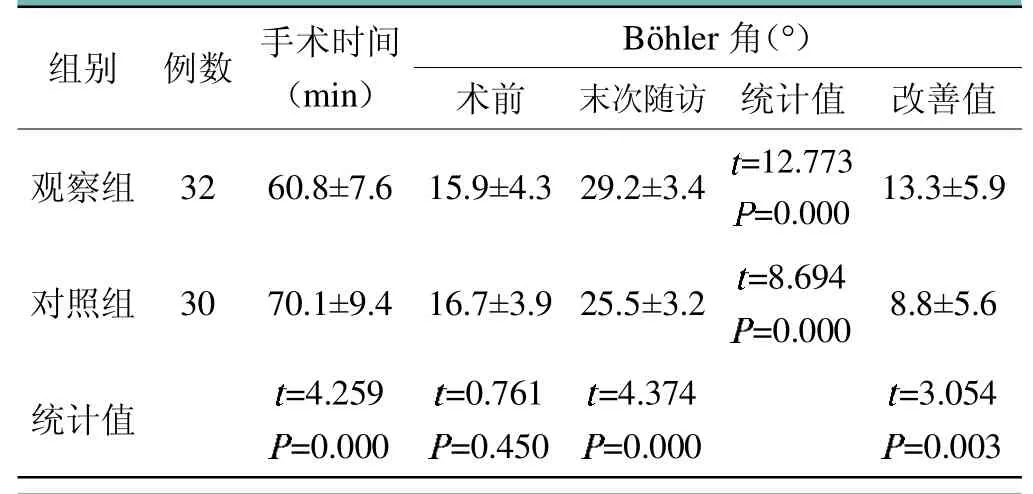

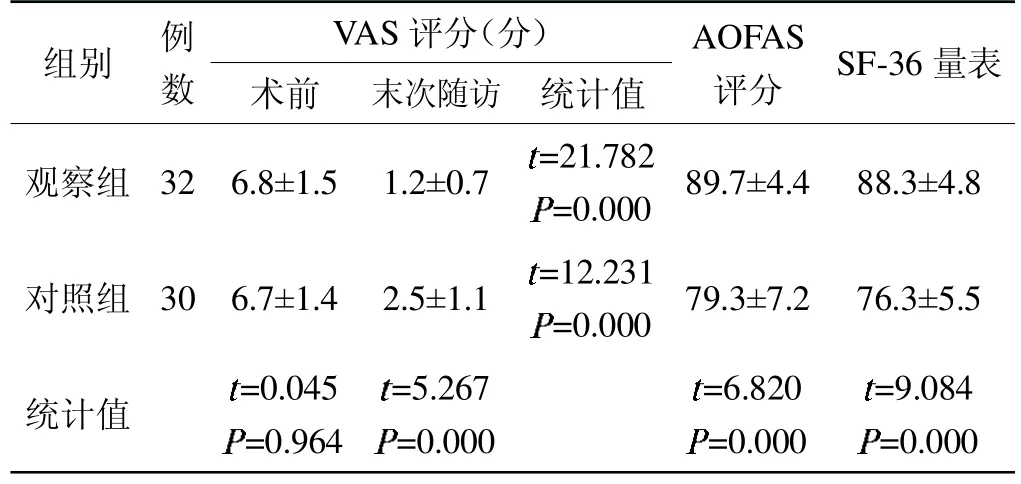

62例患者均顺利完成手术。观察组(32例)随访时间6~24 个月,平均12.6 个月;对照组(30例)随访时间6~24 个月,平均13.1 个月。观察组和对照组的手术时间分别为(60.8±7.6)min、(70.1±9.4)min,差异有统计学意义(t=4.259,P<0.05);两组间比较观察组Böhler 角恢复显著高于对照组,差异有统计学意义(t=4.374,P<0.05);观察组AOFAS 踝与后足评分及SF-36 量表评分均较对照组高,差异均有统计学意义(P<0.05);VAS 评分较对照组低,差异均有统计学意义(t=5.267,P=0.000)。统计学数据见表1-3。

表1 两组患者手术时间及手术前后Böhler 角比较()

表1 两组患者手术时间及手术前后Böhler 角比较()

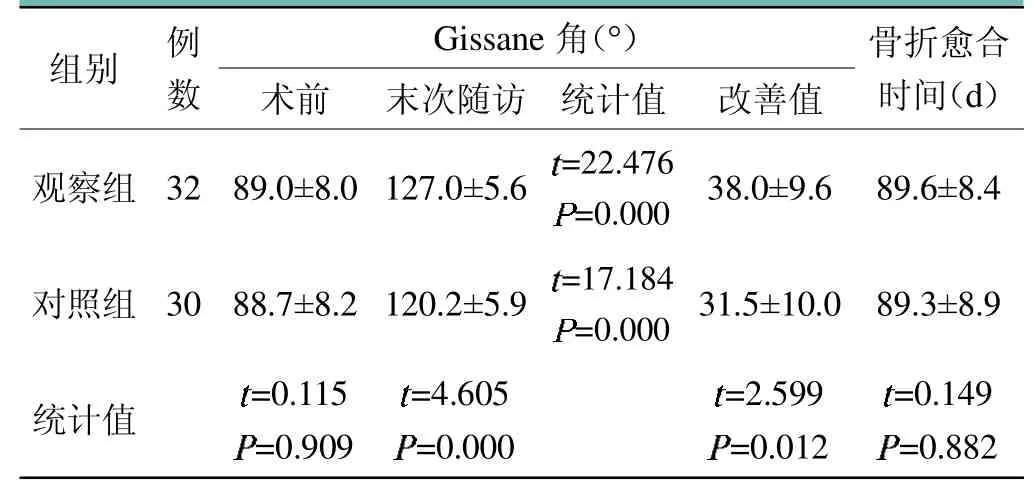

表2 两组患者骨折愈合时间及手术前后Gissane 角比较()

表2 两组患者骨折愈合时间及手术前后Gissane 角比较()

表3 两组患者术后AOFAS 评分、SF-36 评分及手术前后VAS评分比较()

表3 两组患者术后AOFAS 评分、SF-36 评分及手术前后VAS评分比较()

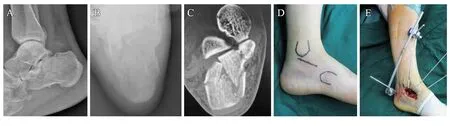

典型病例:患者,男,39 岁。右侧Sander Ⅲ型跟骨骨折,采用外侧撑开技术联合跗骨窦入路微创内固定治疗(见图2)。

图2 A.术前跟骨侧位X 线片;B.术前跟骨轴位X 线片;C.术前跟骨CT;D.术前手术切口规划图;E.术中跟骨外侧撑开器及3 枚套上尿管的克氏针替代皮瓣拉钩;F.跟骨外侧撑开器撑开后可清楚看到距下关节面;G.术中褥式缝合后手术切口;H.术后1 d 复查跟骨侧位X 线片;I.术后3 个月复查跟骨侧位X 线片,可见骨折愈合良好

3 讨论

3.1 跟骨微创手术方式的特点

跟骨骨折是最常见的跗骨骨折,大部分为关节内骨折[6],且关节面塌陷移位较多,临床表现常为足跟部肿痛、行走困难等。手术治疗的目的是恢复跟骨正常的形态以及Böhler 角、Gissane 角,并且纠正跟骨内、外翻[7]。在具体手术方式选择上目前并未形成统一观点。有研究表明,跟骨后关节面和跟骨的Böhler 角、Gissane 角具有密切关系,并且跟骨后关节面的恢复可以稳定距下关节,减少距下关节创伤性关节炎的发生[8-9]。

传统的“L”形切口切开复位内固定治疗跟骨骨折能较好地恢复距下关节面,但术后发生皮肤软组织坏死、伤口裂开和感染的风险较高[10-11]。近年来,随着微创技术的不断发展,微创内固定手术治疗跟骨关节内骨折的应用越来越广泛[12]。骨科医师开展了多种微创手术方式治疗跟骨关节内骨折,主要方法有经皮撬拨复位内固定、小切口钢板内固定、外固定支架固定、经皮球囊扩张术、关节融合术、关节镜辅助下复位技术等[13-14]。但微创经皮内固定治疗跟骨关节内骨折时,由于跟骨后关节面显露相对困难,为了复位后方关节面常需牵拉皮瓣,加大了皮肤软组织坏死、感染发生的风险,并且存在距下关节面显露不充分、复位不满意、内固定不牢靠以及复位丢失的现象。跟骨关节内骨折微创切开复位内固定技术在国内得到广泛推广和应用,手术切口多种多样,其中经跗骨窦小切口切开复位内固定应用最广泛[15]。跗骨窦入路充分避开跟骨软组织外侧血管,减少对软组织血供的损伤,损伤较少[3,16],改良的跗骨窦切口可更充分地暴露距下关节及跟骨远端[17]。但跗骨窦小切口对粉碎性较严重的跟骨关节内骨折,尤其是对于跟骨内侧壁嵌插造成的跟骨内翻及单纯跟骨后结节骨折移位,术中难以复位。因此,笔者采用外侧撑开技术辅助复位,使得跟骨关节面充分显露,同时可以复位跟骨高度、宽度、Böhler 角及Gissane 角,对于提高复位质量有重要意义,降低术后并发症发生率。

本研究采用前瞻性随机对照研究,比较外侧撑开器辅助下复位联合跗骨窦入路与单纯跗骨窦入路微创内固定治疗跟骨关节内骨折的临床疗效。结果显示,比较两组患者末次随访时数据,得出观察组Böhler 角、Gissane 角及两个角度的改善值显著高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),提示外侧撑开器辅助下复位联合跗骨窦入路微创内固定可以更好地恢复跟骨Böhler 角和Gissane 角。有研究表明,手术时间对术后切口愈合有着明显影响[18],本研究观察组的手术时间较短,与对照组相比有统计学意义(P<0.05),提示外侧撑开器术中复位后可以长时间维持复位,避免了常规手术复位后位置丢失、反复复位,术中充分显露距下关节面,有利于骨折复位,使得手术时间缩短,降低术后切口愈合不良的发生率。两组患者术后末次随访时VAS 评分较术前明显改善,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组和对照组两组间比较末次随访时的AOFAS 踝与后足评分、VAS 评分及SF-36 量表评分差异均有统计学意义(P>0.05),观察组AOFAS 踝与后足评分及SF-36 量表评分均较对照组高、VAS评分较对照组低,提示外侧撑开器辅助下复位联合跗骨窦入路相比单纯跗骨窦入路微创内固定治疗跟骨关节内骨折能更好改善患者术后患足功能。术后并发症方面,观察组未出现感染、皮肤坏死病例,1例患者出现创伤性关节炎;对照组1例患者出现感染,2例患者出现皮肤坏死,2例患者出现创伤性关节炎。对照组出现皮肤坏死、感染及创伤性关节炎患者较多,考虑术中显露距下关节面及跟骨高度、宽度复位时反复牵拉、对软组织损伤较重,关节面未达到理想复位,使得术后出现创伤性关节炎;提示外侧撑开器辅助下复位联合跗骨窦入路治疗跟骨关节内骨折可以降低患者术后伤口感染、皮肤坏死、创伤性关节炎的风险。

3.2 外侧撑开的必要性

手法人为牵引的术中复位难以得到有效的维持,内固定植入后复位再次丢失可能大,需反复复位固定,延长了手术时间,增加伤口感染、皮肤坏死机率。因此,外侧撑开辅助复位技术显得比较重要,撑开后可恢复跟骨高度、宽度,清楚显露距下关节面,并比较容易复位跟骨关节面,便于钢板及螺钉植入。缩短了手术时间、减轻止血带反应并降低患者术后伤口感染、皮肤坏死、创伤性关节炎风险。

3.3 跟骨撑开器的优势及不足

综上所述,外侧撑开技术辅助复位联合跗骨窦入路微创内固定治疗Sander Ⅱ~Ⅲ型跟骨关节内骨折术后临床效果较好,术中外侧撑开器撑开后可充分显露距下关节面,有利于跟骨形态和关节面的复位,减少皮肤软组织损伤,其手术操作简便,手术时间短、复位效果好,创伤小,术后皮肤坏死、创伤性关节炎等并发症少。术后功能恢复快,疗效满意。跟骨外侧撑开器构造简单,使用方便,能满足大多数跟骨骨折的闭合复位,临床推广应用价值较高。但本研究也存在一定程度不足及缺陷,纳入病例数较少、随访时间较短,该手术方案治疗跟骨关节内骨折的远期疗效和安全性仍需进一步大样本前瞻性随机对照研究证实。