开源与节流并举实现建筑低碳化运行

2021-11-03鞠晓磊鲁永飞

张 磊,鞠晓磊,鲁永飞

(1. 中国可再生能源学会太阳能建筑专业委员会,北京 100044;2. 中国建筑设计研究院有限公司,北京 100044 )

0 引言

2020年9月22日,国家主席习近平在第75届联合国大会一般性辩论上提出,“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值(下文简称‘碳达峰’),努力争取于2060年前实现碳中和”。

我国建筑行业广义的碳排放量约为40亿t二氧化碳,主要包括在建筑建造、改造过程中因建筑材料生产而造成的碳排放和建筑运行过程中使用化石能源及使用电力、热力产生的碳排放。当前我国建筑行业的运行碳排放(含直接碳排放和间接碳排放)量约为21亿t二氧化碳,约占全国碳排放总量的20%[1]。而随着我国城镇化和经济水平的不断提升,建筑行业的运行碳排放量的占比将越来越大。因此,如何在改善人居环境品质、增强人民群众幸福感和获得感的同时,快速实现碳达峰并实现温室气体深度减排,是我国应对气候变化的重要议题。

本文针对实现建筑低碳化运行的途径,从提升建筑能效的方向,“节流”与“开源”对提升建筑能效的作用,以及推动“单一目标、多种途径”的方式实现建筑低碳化运行这3个方面,对我国建筑低碳化运行的发展趋势及情况进行了分析,并利用软件建立了不同气候区内典型城市的居住建筑能耗仿真模型与居住建筑可再生能源供给系统仿真模型,分析验证了可再生能源建筑应用对实现碳达峰的作用。

1 提升建筑能效的2个方向

建筑低碳化运行是减少建筑运行对化石能源的消耗和电力、热力需求,因此提升建筑能效是实现建筑低碳化运行的关键。提升建筑能效的实施途径包括建筑节能与可再生能源建筑应用2个方向,即建筑用能的“节流”与“开源”。

随着我国《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》3次标准提出的“30-50-65”建筑节能目标的逐步实现,我国建筑节能工作进入了新阶段,出现了超低能耗建筑、近零能耗建筑等对建筑热工性能要求更高的节能建筑,使建筑围护结构的热工性能大幅提升,建筑的采暖能耗大幅降低。但与此同时,政策及相关标准对可再生能源建筑应用的要求较低,即使在较新颁布的GB/T 51350—2019《近零能耗建筑技术标准》中,对可再生能源应用要求最高的也仅为可再生能源利用率占建筑能耗综合值的10%,“节流”与“开源”并未齐头并进。建筑能耗综合值的计算方法为:在设定计算条件下,建筑单位面积的年供暖、通风、空调、照明、生活热水及电梯的终端能耗量与可再生能源系统发电量(利用能源换算系数统一换算到标准煤当量)之间的差值。GB/T 51350—2019中要求建筑能耗综合值小于等于55 kWh/(m2·a)或小于等于6.8 kgce/(m2·a),其对建筑本体性能指标及可再生能源利用率的规定具体如表1所示。表中:WDH20为1年中室外湿球温度高于20 ℃时刻的湿球温度与20 ℃之间差值的逐时累计值,kKh;DDH28为1年中室外干球温度高于28 ℃时刻的干球温度与28 ℃之间差值的逐时累计值,kKh。

表1 GB/T 51350—2019中的相关规定[2]Table 1 Relevant provisions by GB/T 51350-2019

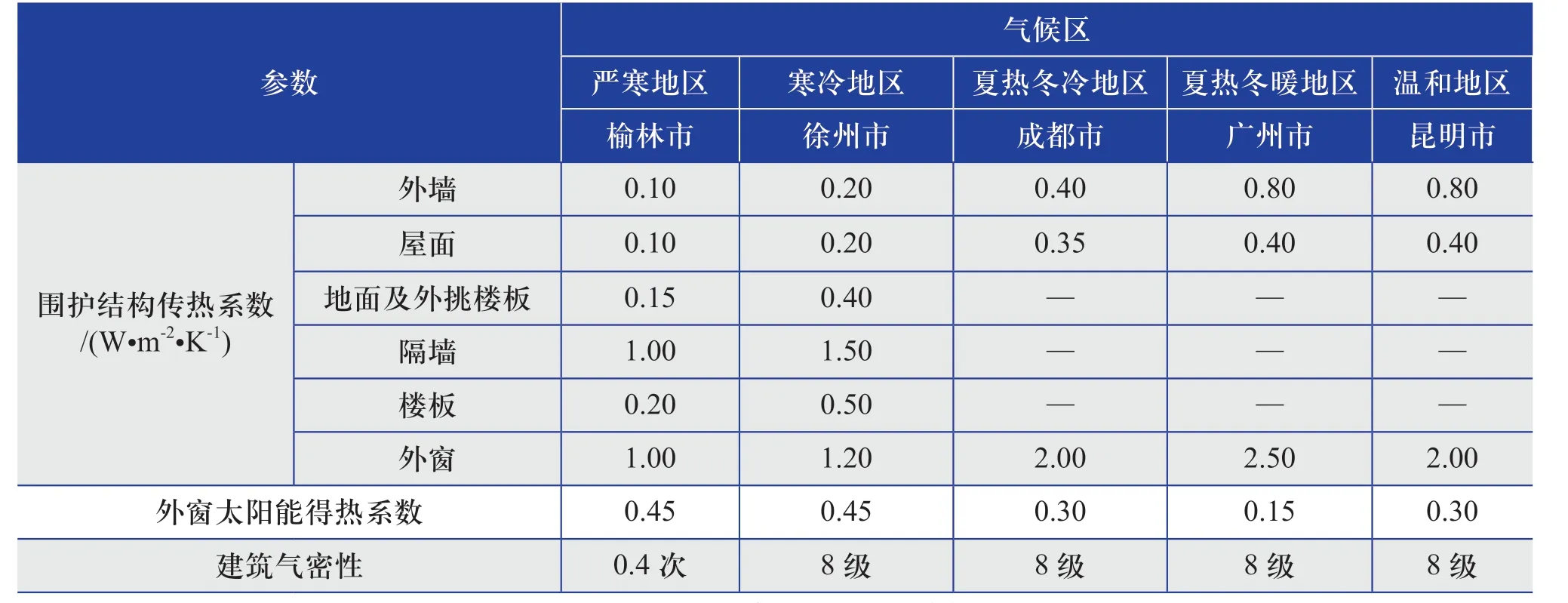

2 “节流”与“开源”对提升建筑能效的作用

为了进一步分析“节流”与“开源”对提升建筑能效的作用,笔者以国内常见多层单栋居住建筑为例,以目前建筑本体性能指标和可再生能源利用率指标均为最高要求的GB/T 51350—2019中规定的限值为依据,分别建立不同气候区内典型城市的居住建筑能耗仿真模型与居住建筑可再生能源供给系统仿真模型,并进行分析计算。在选择不同气候区内的典型城市时,严寒地区和寒冷地区选择供暖负荷最小的城市,其他气候区选择气候较为典型的城市。根据GB/T 51350—2019,可得到不同气候区内典型城市的居住建筑围护结构参数,汇总后如表2所示。

表2 不同气候区内典型城市的居住建筑围护结构参数表Table 2 Table of enclosure structure parameters of residential buildings in typical cities in different climate areas

以GB/T 51350—2019中给出的居住建筑的建议围护结构性能指标为依据,对5种气候区内典型城市的居住建筑能耗进行仿真,通过仿真模型模拟得到了居住建筑的燃料能源用电量、平均温度、采暖用电量和换气次数的模拟数据及结果。5种气候区内典型城市的居住建筑能耗模拟数据如图1~图5所示,居住建筑能耗结果如表3所示。

图1 以榆林市为例的严寒地区的居住建筑能耗模拟数据Fig. 1 Simulation data of residential building energy consumption in severe cold area of Yulin

图2 以徐州市为例的寒冷地区的居住建筑能耗模拟数据Fig. 2 Simulation data of residential building energy consumption in cold area of Xuzhou

图5 以昆明市为例的温和地区的居住建筑能耗模拟数据Fig. 5 Simulation data of residential building energy consumption in mild area of Kunming

图3 以成都市为例的夏热冬冷地区的居住建筑能耗模拟数据Fig. 3 Simulation data of residential building energy consumption in hot summer and cold winter area of Chengdu

图4 以广州市为例的夏热冬暖地区的居住建筑能耗模拟数据Fig. 4 Simulation data of residential building energy consumption in hot summer and warm winter area of Guangzhou

从图1~图5及表3可以看出,温和地区的供暖年耗热量和供冷年耗冷量之和较小,建筑能耗综合值也偏小;其他气候区的供暖年耗热量和供冷年耗冷量之间相差较大,但这些气候区的建筑能耗综合值较为接近。这是因为严寒地区和寒冷地区的供暖年耗热量高,夏热冬暖地区的供冷年耗冷量高,而夏热冬冷地区相对湿度较高导致其通风能耗偏高,所以各气候区建筑能耗综合值相差不大。

表3 不同气候区内典型城市的居住建筑能耗情况Table 3 Condition of energy consumption of residential buildings in typical cities in different climate areas

作为严寒地区的典型代表城市,榆林市的居住建筑围护结构即使采用最佳围护结构性能指标,仍无法达到GB/T 51350—2019对于供暖年耗热量指标的要求,而榆林市为我国严寒地区中供暖负荷最小的地区,由此可见,严寒地区内除榆林市以外的其他地区的居住建筑在标准围护结构性能指标要求下更无法满足供暖能耗的节能要求。而应用GB/T 51350—2019推荐的能效(制冷IPLV(C)=6,制热COP=4.5)暖通设备后,照明、热水、电梯等系统设备不需要选用高能效产品,建筑能耗综合值(不包括可再生能源发电量)也远小于GB/T 51350—2019中对建筑能耗综合值的要求,即远小于55 kWh/(m2·a),建筑采暖负荷节能负担远高于其他建筑用能系统,导致其对应的围护结构热工指标提升的增量投资(与各地现行建筑节能标准相比)超过400元/m2,代价高昂。

在开源方面,同样的建筑条件下,利用居住建筑50%的屋顶面积布置光伏组件,以此建立光伏发电系统为可再生能源建筑供电,光伏发电系统的装机容量为74.79 kWp,建筑增量投资为75元/m2。根据光伏发电系统的装机容量、光伏组件安装角度等条件,采用软件对不同气候区内典型城市的居住建筑的逐月发电量情况(即可再生能源供给情况)进行模拟。不同气候区内典型城市居住建筑能源需求与可再生能源供给量的对比情况如表4所示。

表4 不同气候区内典型城市的居住建筑全年能源需求与可再生能源供给情况Table 4 Condition of annual energy demand and renewable energy supply of residential buildings in typical cities in different climate areas

从表4可以看出,利用居住建筑50%的屋顶面积布置光伏组件时,不同气候区内典型城市的居住建筑可再生能源利用率可达到36.18%~66.49%。其中,成都市的可再生能源利用率最低,为36.18%;昆明市的可再生能源利用率最高,为66.49%。

从模拟结果来看,依托以太阳能为代表的可再生能源降低建筑能耗综合值的成本投入和效用均优于建筑围护结构热工指标提升这一方式,这也意味着在“开源”方面,可再生能源在提升建筑能效中可以发挥更大作用。

3 推动“单一目标、多种途径”的方式实现建筑低碳化运行

现有的建筑能效类的标准多采用“多目标、单一途径”的形式,从“节流”“开源”2个方面规定了建筑能效指标。这种做法一方面使用冷、热耗能量和建筑气密性目标限制了建筑本体性能,另一方面提出了可再生能源利用率的目标。

然而,当前建筑行业将提升建筑能效的重点放在了提升建筑的节能性能,现状是建筑本体节能率的目标在逐步提高,但实现难度逐级增加,增量投资与节能率曲线变缓,呈现出事倍功半的趋势。建筑围护结构性能提升潜力也在逐步减少。

与此同时,随着以太阳能为代表的可再生能源技术地飞速发展,可再生能源应用技术的成本迅速降低,在有限的建筑可利用面积中可以充分利用可再生能源实现建筑的降本增效,有效替代建筑中化石能源的消耗。但目前,可再生能源应用技术在建筑中的实际推广和应用程度有限,导致可再生能源建筑应用不足,建筑行业的“节流”(即增强建筑围护结构性能)与“开源”(即可再生能源功能)发展呈现不均衡的态势。在成本控制下建筑行业“节流”与“开源”均衡发展的情况如图6所示。

图6 在成本控制下建筑行业“节流”与“开源” 均衡发展的情况Fig. 6 Conditions of balanced development of“reduce expenditure”and“broaden sources”of construction industry under cost control

4 结论

本文从“节流”和“开源”2个方向对我国实现建筑低碳化运行进行了分析,并对5种气候区内典型城市的居住建筑能耗和居住建筑可再生能源供给系统进行了仿真模拟,从而对可再生能源建筑应用对碳达峰实现的作用进行了分析验证。在建筑行业低碳化运行的任务目标的工作推动过程中,需要采用“单一目标、多种途径”的建筑能效指标控制方式,仅规定建筑能耗综合值指标或运行碳排量限制,不限制实现途径。在当前可再生能源增量成本较低的情况下,可加大以太阳能为代表的可再生能源的投入;随着建筑节能技术的逐步发展,建筑本体增量成本较低时,可加强围护结构的保温隔热和气密性性能。“节流”与“开源”均衡发展,从而实现建筑能效的进一步提升和建筑的低碳化运行,加快建筑行业碳中和目标的实现速度。