基于力学原理的袖窿结构设计方法

2021-11-02高光,高畅

高 光,高 畅

(成都服道衣品技术服务有限公司,四川 成都 610091)

国外用人体解剖学的方法研究过袖窿结构,得出的结论被广泛应用[1-2]。实践中,受重力和空气流动的作用,服装比皮肤更容易变形且服装材料的力学性能远不及皮肤组织,因此,服装无法类比皮肤与人体的附着关系,基于人体解剖学的袖窿结构设计方法的应用有局限性。

国内研究袖窿结构原理的文献较少,陈谦等[3]用力学方法分析西服袖窿结构的作用力,这与国内研究人员重视服装工业生产,致力于服装原型的研究有关。在工业生产中使用的某种原型,其袖窿被胸围或其他要素限定,会造成手臂相比标准体型过于粗壮或过于纤细的人,难以买到衣身合体、袖窿也合体的成衣。这也造成原型法制板无法满足非标准体形的人在服装定制时对合体袖窿的要求,也不能根据设定的手臂活动范围设计适合的袖窿。

为使袖窿结构参数匹配穿着者的身体特征,本文采用力学分析法,基于袖窿的物理属性分析其受力平衡时的结构形态,并探究袖窿的结构力学原理。

1 袖窿结构的力学特征

1.1 袖窿结构

袖窿可以分为2类,一类是衣身与袖子相连的暗袖窿,另一类是衣身与袖子分开的明袖窿。明袖窿配合装袖,比暗袖窿更有利于衣袖的立体造型,结构原理更复杂,应用更广泛。因此,本文对明袖窿的结构进行讨论。

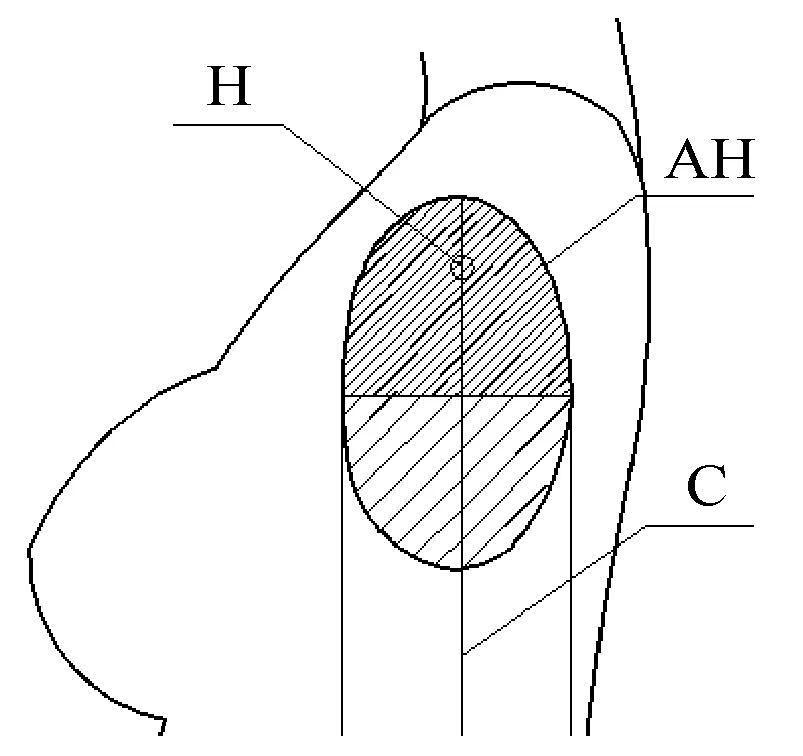

明袖窿在结构上以前后腋点为界,分为袖窿顶部和袖窿底部2个部分。袖窿结构见图1,由图示出,深阴影区是袖窿顶部,其上轮廓线是袖窿顶部弧线,该弧线要适合肩臂部的表面形态。浅阴影区是袖窿底部,其下轮廓线是袖窿底部弧线,该弧线要形成腋下的自由空间。

H—肱骨头;AH—袖窿;C—袖窿中心线。图1 袖窿结构

1.2 袖窿结构的受力分析

人体自然站立时,袖窿顶部是承重段,承受由袖窿水平投影内的部分衣身以及袖子的重力产生的向下的拉力。袖窿底部是悬垂段,承受由部分衣身的重力产生的向下的拉力。如果袖窿材料破断拉力大于其所受的拉力,则袖窿受力平衡。其中,结构平衡的袖窿外观平顺、自然,结构不平衡的袖窿表面有褶皱[4]。

1.2.1 肩突点以内的袖窿

袖窿在肩凸点以内的受力状态见图2,由图示出,袖窿顶部包覆在肩臂部,受到肩臂部向上的支撑力、衣身和袖子重力产生的向下的拉力和材料的水平张力。袖窿底部在臂根下自然悬垂,受到由衣身和袖子重力产生的向下的拉力、袖窿向上的拉力和材料的水平张力。袖窿受力平衡时,G1=T1,G2=T4。

G1—袖窿顶部向下的张力;T1—袖窿顶部向上的拉力;T2、T3—水平张力;T4—袖窿底部向上的拉力;T5、T6 —水平张力; G2—袖窿底部向下的拉力。图2 袖窿在肩凸点以内的受力状态

1.2.2 肩凸点以外的袖窿

袖窿在肩凸点以外时,袖窿顶部无肩部稳定支撑,全部袖窿呈悬垂状。衣身对袖窿的斜向上的拉力和水平的拉力,用于抵抗袖窿受到的向下的拉力,实现受力平衡。

1.3 袖窿的结构受力平衡

袖窿的结构受力平衡是指在自然站立的人体上,袖窿受力平衡时的结构平衡。

1.3.1 袖窿侧面的结构受力平衡

袖窿的侧面在人体的正面,有肩上和肩外2个存在位置,有平面和非平面2种结构形式,有铅垂、倾斜和不规则3种外观形态。其中:①袖窿在肩上,受肩部支撑,有利于结构受力平衡。②袖窿在肩外,不受肩部支撑,能实现受力平衡,但结构不平衡。③平面结构的袖窿,处于铅垂状态和向外倾斜时,有利于结构受力平衡。向内倾斜的袖窿,如果袖窿顶部在肩上,也能够结构受力平衡。④非平面结构的袖窿容易发生局部重力失控,引起结构失衡。

1.3.2 袖窿正面的结构受力平衡

袖窿的正面在人体的侧面,有合体和不合体2种造型,有自然和不自然2种形态。合体自然的袖窿结构受力平衡,袖窿顶部适宜肩臂部形态,袖窿底部呈抛物线状。

袖窿正面的形态,有结构中心线位置、方向和轮廓形3个结构要素,其中:①袖窿的结构中心线通过肱骨头并铅垂时,与手臂重心线重合,有利于实现结构受力平衡。②不铅垂的袖窿结构中心线会向铅垂方向扭转,与手臂重心线趋于一致,从而造成袖窿顶部和袖窿底部一侧扯绺,另一侧堆褶,袖窿结构失衡。③结构中心线不通过肱骨头的袖窿,以及不合体或不规则的袖窿,会发生重力失控而塌陷,袖窿结构失衡。

1.4 袖窿的结构受力平衡机制

袖窿的结构受力平衡机制:在自然站立的人体上,袖窿受到重力作用,当其结构中心线与手臂重心线重合,并与肱骨头在同一铅垂面上时,能够实现袖窿顶部均衡承载,袖窿底部自然悬垂,袖窿结构受力平衡。

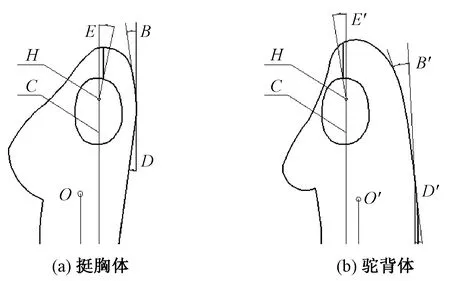

1.4.1 人的体型与袖窿正面结构受力平衡

如果袖窿结构中心线和手臂重心线不重合,在重力作用下,袖窿结构中心线会趋向于手臂重心线,因此,人的体型会影响袖窿正面的结构受力平衡[5]。人的体型与手臂重心线的关系见图3,由图示出挺胸体的手臂重心线在身体重心的后侧,肩线的前侧。驼背体的手臂重心线位置关系与此相反。

B、B'—项背倾角;D、D'—腰背倾角;E、E'—臂肩角;O、O'—身体重心;H—肱骨头;C—袖窿结构中心线。图3 人的体型与手臂重心线的关系

文中将以肱骨头为顶点,手臂重心线为一条边,肱骨头至肩点的连线为另一条边形成的角,定义为臂肩角。挺胸体的臂肩角为后偏角E。驼背体的臂肩角是前偏角E'。以穿着者肱骨头为轴,以臂肩角为偏转角确定的袖窿结构中心线能与手臂重心线重合,使袖窿适合穿着者的体型特征,实现袖窿正面的结构受力平衡。

1.4.2 装袖与袖窿的结构受力平衡

袖窿可以配合多种装袖[6-7],但结构受力平衡的原理是一致的。装袖的袖窿结构受力平衡、袖重力及其分布的影响。

袖的举起高度决定了袖窿的侧面结构受力平衡时袖的结构中心线与铅垂线之间的夹角,文中将此夹角定义为装袖角[8]。运动装的装袖角大,礼服的装袖角小。

装袖的装袖角小,对应的袖窿侧面内倾,正面轮廓接近椭圆形,有利于结构受力平衡。随着装袖的装袖角增大,袖窿宽变窄,有利于结构受力平衡。

根据袖的装袖角设计袖窿的袖窿顶部弧线和袖窿底部弧线,能使袖窿圆顺、自然,满足设定的人体手臂活动需要。

2 袖窿结构设计的力学原理

根据袖窿的结构受力平衡机制,提出袖窿结构设计的力学原理:以穿着者的肱骨头为转动轴(Axes),以臂肩角、袖窿倾角和装袖角为偏转角(Angle),设计袖窿的三维结构,使袖窿的结构中心线与肱骨头在同一铅垂面上,实现袖窿的结构受力平衡。该力学原理的核心要素是转动轴(Axes)和偏转角(Angle),故简称为2A原理。

2.1 肱骨头是核心点

袖窿围绕在臂根外,结构设计时必须适应臂根的形态,兼顾大臂的功能。由于大臂向各个方向的动作始终以肱骨头为轴,因此,肱骨头是手臂重心线上的关键点,也是袖窿结构设计的核心结构点。

2.2 臂肩角是核心角

臂肩角决定袖窿的结构中心线方向和结构受力平衡形态,是袖窿结构设计的核心结构角。

2.3 袖窿倾角的作用

袖窿倾角和装袖角是协同作用的。内倾的袖窿相比铅垂的袖窿,相当于增大袖山高,减小装袖角,有利于手臂下垂时袖窿的结构受力平衡。外倾的袖窿,有利于手臂上举动作。

3 用2A原理设计袖窿结构

3.1 确定袖窿位置

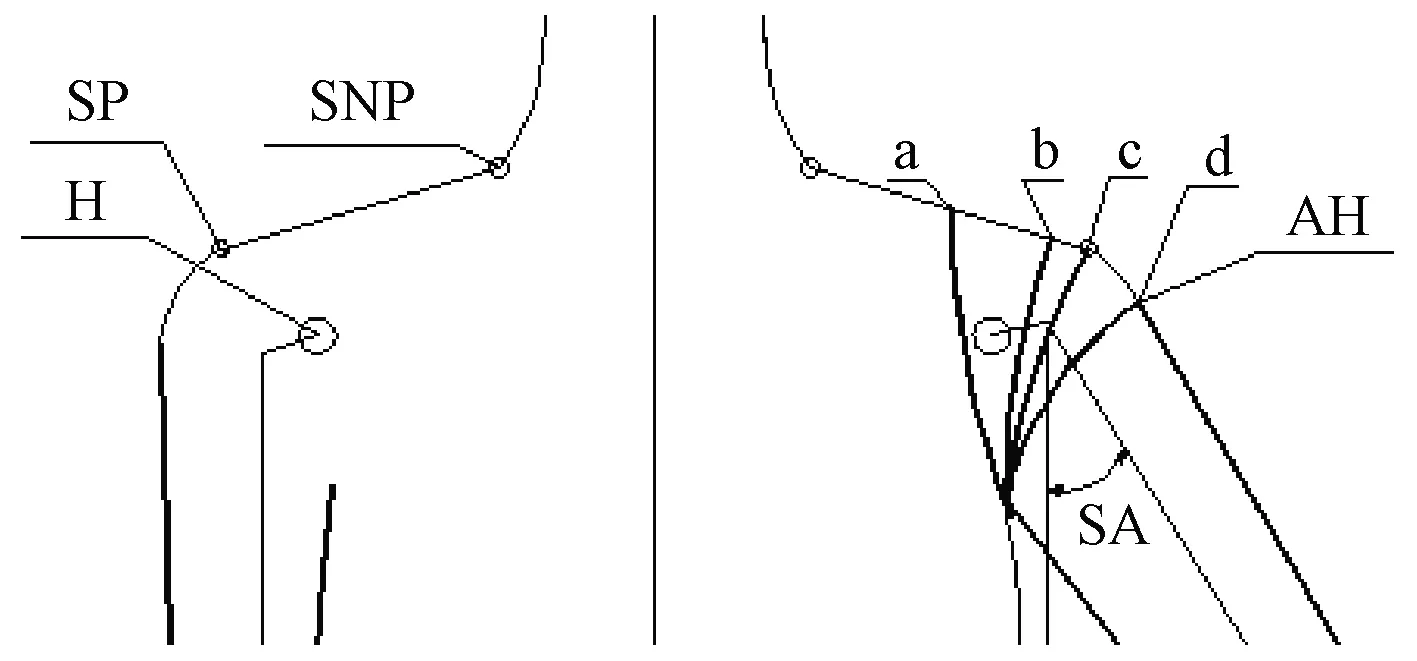

袖窿位置必须满足袖窿功能。无袖的袖窿与肩部的位置关系不影响袖窿功能。装袖的袖窿通过肱骨头发挥正常功能的极限位置。袖窿在肱骨头内侧,袖缺少活动自由度,不利于手臂活动。袖窿向人体外侧方向偏移,有利于手臂活动。袖窿的位置见图4,由图示出4种袖窿位置,袖窿a、b、c有肩部支撑,袖窿d没有肩部支撑,这4种袖窿有各自的结构特点。

H—肱骨头;SP—肩凸点(肩峰);SNP—肩颈点;AH—袖窿;SA—装袖角; a、b、c、d—袖窿位置。图4 袖窿的位置

①袖窿a。袖窿顶部在肱骨头内侧,袖窿底部在腋下,截面外倾。这种袖窿受到胸背部支撑力约束,袖缺少活动自由度,不适合安装合体袖。如果要装袖,就要膨胀袖根,使袖与身体之间有空隙,才能便于手臂活动。由于膨胀袖装饰性强,使肩部显窄,常用于女装。

②袖窿b。袖窿顶部位于肱骨头和肩凸点之间,袖窿底部在腋下,截面在铅垂面上。这种袖窿有利于结构受力平衡,方便手臂活动,并且对肩部无修饰,有中性化特征,在男、女服装上都常见。

③袖窿c。袖窿顶部位于肩凸点上,袖窿底部在腋下,截面略内倾。这种袖窿方便手臂活动,也有利袖子造型,但袖窿顶部在肩部最高点上不稳定,加之有装袖的缝合线穿着不舒适,为此需要加上垫肩,扩大承载面积,降低肩凸点的承载压强,提高袖窿稳定性,消除穿着不舒适的感觉。由于加上垫肩后加宽肩部,常用于男性化服装。

④袖窿d。肩外的袖窿,袖窿顶部在肩凸点外,袖窿底部在腋下,截面内倾。这种袖窿整体上呈塌落状,有利于运动功能。用在男西装上,可以用较小的装袖角获得较大举起高度,但需要借助厚硬的垫肩托起袖窿顶部,形成的肩袖形态不自然,保养有一定难度。用在夹克上,可减少手臂下垂时腋下的堆褶量。

⑤连肩袖的袖窿。属于暗袖窿,制作时,袖窿的位置不选在袖窿a,而是接近于袖窿c或d,才方便手臂活动。

3.2 确定肩外袖窿的轮廓

在肩外的袖窿,无肩臂部的稳定支撑,结构不稳定,设计时主要注重运动功能,兼顾美观性。

肩外袖窿的结构见图5,由图示出,x是根据“2A”原理设计的肩外袖窿结构形式;y是文献中常见的肩外袖窿结构形式[9]。x粗线条为本文提出的肩外袖窿结构形式;y细线条为文献中的肩外袖窿结构形式。

图5 肩外袖窿的结构

3.2.1 文献中的肩外袖窿结构

文献中常见的肩外袖窿的底部弧线不是抛物线,装袖不圆顺,这是明显的不足。这样的袖窿结构的缺点还有:①袖窿结构接近中式连袖结构,失去了装袖应有的立体造型功能和意义。②为实现这样的袖窿结构,而放大胸围,使衣服很不合体。③为凑足袖窿线长度,降低袖窿底部,增加手臂平举时需要的袖底变形量,不方便手臂活动。④袖子过于肥大,手臂下垂时,内侧也下垂,外侧显短,袖口向外支翘。

3.2.2 根据2A原理设计的肩外袖窿结构

根据2A原理设计的肩外袖窿结构是在合体袖窿的基础上,增加肩宽、胸宽和背宽,略减少肩斜度,把袖窿顶部设在肩点斜上方,袖窿底部设在腋下合体位置。如此设计的肩外袖窿与胸围无关,不影响衣身的合体性。

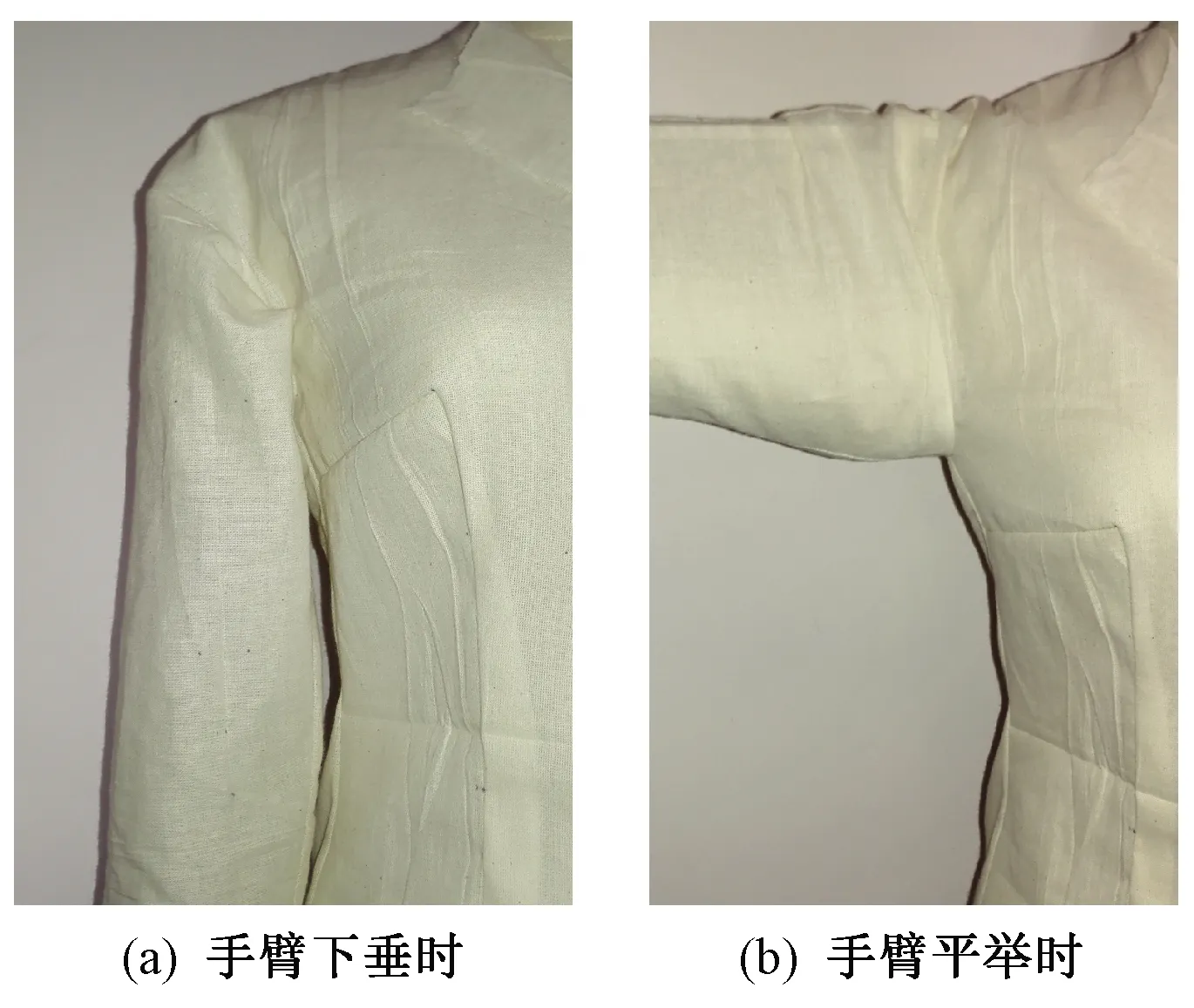

根据2A原理设计的肩外袖窿的穿着效果见图6,由图示出2种手臂状态下的穿着效果。手臂平举时,袖窿顶部有预留的足够空间容纳堆褶,采用接近90°装袖角,袖底不扯衣身。手臂下垂时,袖窿底部没有大量堆褶,袖口没有明显向外支翘。加之衣身和袖较合体,因此,这种袖窿的穿着效果好于文献中的肩外袖窿结构。由于手臂下垂时,袖窿顶部为重力失控状态,袖内侧有堆褶,因此,这种袖窿结构与合体袖窿相比,显得穿着者不够精干。

图6 用2A原理设计的肩外袖窿的穿着效果

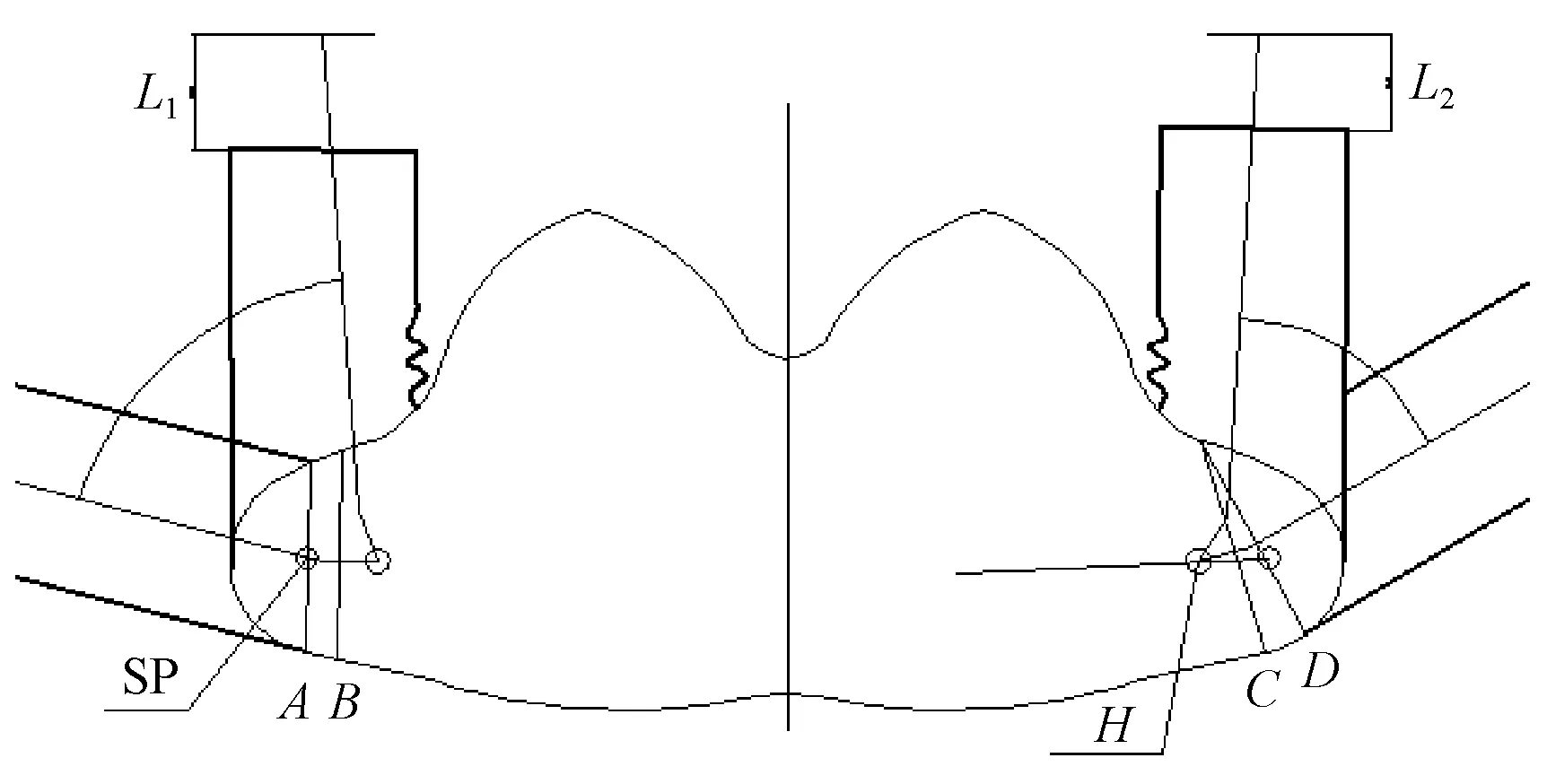

3.3 确定袖窿的前偏角

袖窿的前偏角是袖窿截面与人体前后轴线的夹角。通常人体的肩线略向前偏转,并垂直于袖窿。因此,袖窿上存在的前偏角见图7,由图示出前偏角正常与偏大2种情况。袖窿前偏角大,手臂前伸时,袖内侧堆褶少,袖外侧对衣身后背拉伸量小,有利于减弱衣身对手臂向前活动的约束。可见,如果司机的职业服装采用较大的袖窿前偏角,就可以减少着装不适感,缓解作业疲劳。

A、B—通常的袖窿;C、D—前偏的袖窿;H—肱骨头;SP—肩凸点;L1、L2—大臂前伸引起的后背伸长量。图7 袖窿上存在的前偏角

3.4 确定袖窿的结构中心线

在设计袖窿结构时,要根据穿着者的臂肩角确定袖窿的结构中心线。

3.4.1 获取臂肩角

受限于手臂中心线与肩线的空间位置,臂肩角不好测量。通过对人体的工程学分析,发现人体的重力平衡机制有联动效应,腰背部倾斜状态的改变,会造成手臂自然悬垂状态随之改变。由于腰背倾角不大于±5°时,手臂悬垂状态的变化对袖窿的影响不明显,因此,实践中将实测的人体腰背倾角的绝对值减少5°,作为臂肩角。

3.4.2 标定肱骨头位置

肱骨头的位置肉眼不可见。实践中,对于身高1.5~1.8 m的个体,肱骨头点可设在肩凸点下5 cm。

3.4.3 确定袖窿结构中心线

袖窿的结构中心线是袖窿顶部高点与肱骨头点的连线,其与袖窿底部弧线的交点是袖窿底部低点。袖窿的结构中心线与肩点和肱骨头点的连线之间的夹角等于臂肩角。因此使用2A原理设计的袖窿,袖窿顶部高点不一定在肩点,袖窿底部低点也不一定在腋下点。

3.5 确定袖窿深

应用2A原理设计时,袖窿深是在袖窿的结构中心线上,而不是在肩点和腋下点的连线上。否则会造成袖窿弧线曲率错误和袖窿结构中心线偏斜。袖窿深的值通常由设计确定。设计合体袖窿时,可以在人体臂根高的测量值基础上加2 cm的放松量,确定为合体袖窿深。

3.6 确定袖窿宽

无袖的袖窿宽度越大越方便手臂活动。装袖的袖窿宽度越小越有利于手臂活动。

3.6.1 臂宽与袖窿宽的关系

合体袖的袖窿宽与臂宽有关。臂宽是手臂自然下垂时,大臂在人体躯干外突起的表面水平线长。对于肌肉不发达的个体,可以将臂宽视为半圆弧长,袖窿宽就相当于该圆的直径,2/3臂宽就是肌肉不发达的个体合体袖的最大袖窿宽,但是这种袖窿不方便手臂活动。因此在袖窿结构设计时,要根据手臂类型,或需要的手臂活动范围,在此基础上适当减小袖窿宽度以便于手臂活动。

对于肌肉发达的个体,由于其手臂自然下垂时向外隆起得立体而坚实,臂宽不能近似为半圆弧长,加之肌肉收缩时臂围明显增大,因此,肌肉发达的手臂对应的袖窿设计宽度要小于2/3臂宽。

3.6.2 胸围与袖窿宽的关系

胸围和袖窿宽分别代表身体2个部位的特征,是各自独立的参数。文献中基于标准体型探讨胸围与袖窿宽的结构关系[10-11],有利于服装的工业生产,但不利于客观地认识袖窿结构,也不利于正确设计衣袖结构,更不能满足不同体型的人对合体服装的要求。

3.6.3 高级定制服装的袖窿宽

高级定制服装是为特定穿着者量身制作的,袖窿结构设计必须满足穿着者的身体特征。只有根据袖窿与人体臂肩部的结构关系设计袖窿宽,才能满足特定穿着者的需要。

3.7 袖窿与袖根的配合

袖窿与袖根的配合规律[12],归结为“同形原理”。袖窿和袖根在截面和轮廓上形状相似,缝合的位置受力均匀,不产生应力集中,有利于袖窿的结构受力平衡。

3.7.1 袖窿与袖根截面形状的配合

由于平面之间的衔接受力简单,比不规则面之间衔接更容易实现结构平衡,因此,袖窿截面和袖根截面应该相似并接近平面。

3.7.2 袖窿与袖根轮廓形状的配合

袖窿和袖根的轮廓形状一致,缝合后二者空间形态平顺、自然,有利于袖窿结构受力平衡。

高袖山袖根的轮廓形接近椭圆形,袖窿也要对应为椭圆形。如果二者外形不同,缝合后曲率相对低的部位会紧绷,曲率相对高的部位会堆褶。

3.7.3 袖窿与袖根轮廓曲线的配合

90°装袖角对应的袖根线接近直线,袖窿线也应该接近直线,二者的缝合线上才能受力均匀,肩袖部位才能达到结构受力平衡。

非90°装袖角对应的袖根线是曲线,袖窿线也应该是曲线。对于截面内倾的袖窿,袖窿顶部曲线是凸形线,配合袖山的凸形线;袖窿底部曲线是抛物线,配袖底的凹形线,这样形成的肩袖部位饱满、立体,袖窿外观圆顺、自然。

4 结束语

通过用力学方法对袖窿结构的理论分析,发现袖窿的受力平衡主要是结构内应力与外应力的平衡。结构外应力是由衣身和袖的重力产生的对袖窿向下的拉力。结构内应力是袖窿结构为抵抗上述向下的拉力产生的向上的拉力。当袖窿的结构中心线通过肱骨头铅垂向下时,上述结构应力大小相等、方向相反,袖窿结构受力平衡。

袖窿受力平衡时的结构形态,受穿着者的肩臂部特征影响。其中,臂肩角作为人体静态的肩臂部特征角,影响袖窿正面的结构形态。装袖角作为人体动态的肩臂部特征角,影响袖窿侧面的结构形态。由此提出以穿着者的肱骨头为中心,以臂肩角和装袖角为球坐标参数的袖窿结构设计的力学原理,找到了基于力学原理的通用型袖窿结构设计方法。通过肩外袖窿实验证实,这种袖窿结构设计方法相比原型法,更契合穿着者肩臂部三维形态,更容易满足设定的手臂活动需要,因此更有利于高级定制服装结构设计和制板。