珠三角平原河网区洪涝“联排联调”工程设计关键技术研究

2021-10-28李媛媛杨辉辉

李媛媛,杨辉辉,何 俊

(中水珠江规划勘测设计有限公司,广东 广州 510610)

珠江三角洲平原河网区地势低洼,同时受上游流域洪水、本地暴雨、外海台风暴潮影响,极易引发严重的洪涝灾害。珠江三角洲是华南地区的经济中心,粤港澳大湾区城市群均位于珠三角平原河网区,解决好珠三角的防洪排涝问题对助力大湾区的高质量发展有着重要意义。

1 洪涝外排工程设计现状

位于珠三角平原河网区的城市群由众多的联围保护,联围内河涌纵横交错,闸泵众多,水动力条件复杂。围内的防洪排涝主要依靠调蓄水系、水闸、泵站群的“联排联调”,实现围内河网水系与外江的水体交换和联通。位于珠三角磨刀门东岸的中珠联围涉及中山、珠海两市,联围内各骨干河涌出口建有七座大中型水闸,围内共有大小河涌40余条,水闸21座、排涝泵站43座;围内的涝水外排和水体交换主要依靠这些闸泵群的“联排联调”来实现。

由于各联围相对独立,“联调联排”模式下闸泵群工程规模的确定,需要从联围或排涝分区整体入手。在上世纪90年代,多采用排涝模数法、平均排除法等来确定排涝设计流量,但排涝模数、平均排除法仅按总水量平均排除,一定程度上不适用于复杂平原河网区的排涝计算[1]。近年来,水动力学模型大量应用于平原河网区的闸泵群联合调度的水动力、水环境等方面的研究,陈国轩等采用MIKE11一维水动力数学模型对东莞水乡联围筑闸防洪影响进行分析[2],杜伟华等采用河网水动力模型对珠三角蕉东联围的排涝调度进行优化[3],胡晓张等采用一维水量水质耦合模型对珠三角河网闸泵群调度模式进行优化[4],钱睿智等通过建立扬州市中心城区河网水动力水环境模型,模拟河网水流运动,优化现有闸泵联合调度方式[5],但上述研究主要是采用河网水动力数学模型对闸泵群的联合调度方式进行优化研究,较少应用于平原河网区 “联排联调”模式的闸泵群工程设计。

2 珠三角平原河网区“联排联调”工程设计

珠三角平原河网区的洪涝外排一般采用调蓄、自排、抽排相结合的模式。结合区域实际情况,对天然调蓄水系进行整治、疏浚和联通,在此基础上可进一步结合城市建设和“留白增绿”,优先利用自然洼地、园林广场、坑塘沟渠等进一步增加雨水调蓄空间,构建连续完整的生态基础设施体系[6]。在排涝工程体系中,水闸是防洪(潮)和自排涝水的重要建筑物,骨干水系出口处一般设置水闸;泵站建设按“分散建站、适度集中、联合运行、统一调度”的原则布置,结合区域河涌互相连通的实际情况,为使泵站排水线路不至太长,泵站布置需结合地形、地势、河网分布及外江洪(潮)特点等因素综合考虑,合理选址。为充分排除涝水,可根据预报水情,在暴雨前期尽可能利用水闸自排调蓄水系水位降至较低水位,必要时可辅以抽排预降水位;关闸期间遇暴雨可利用调蓄水系的容积尽量调蓄涝水,当围内持续降雨、满足水闸、泵站启用条件时,开启水闸、泵站排除涝水。

根据多年的工程设计经验,珠江三角洲平原河网区地势平坦,各联围面积不大,联围内河涌密布且比降较小、水流流向不定、滞蓄能力较强,故可以将联围内河涌等具有调蓄作用的水系概化为等容积的湖泊(水库),采用基于水量平衡原理的“平湖法”计算闸泵群的工程规模。此外,可采用水动力学模型对珠三角地区复杂的河网水流运动情况进行数值模拟,在模型中加入水闸、泵站调度模块模拟各工程的排涝调蓄过程,通过试算最终确定各水闸、泵站工程的规模。

2.1 “平湖法”计算原理

“平湖法”的基本计算原理为水量平衡法。将联围内河涌等具有调蓄作用的水系概化为等容积的湖泊,在水闸、泵站排水时,仅引起河网水面水平升降,忽略水面比降。“平湖法”水量平衡公式如下:

(1)

式中,Q1—时段初来水流量,m3/s;Q2—时段末初来水流量,m3/s;q1—时段初泄水流量,m3/s;q2—时段末泄水流量,m3/s;Δt—计算时段,s;V2—时段初蓄水量,m3;V1—时段末蓄水量,m3。

2.2 “一维非恒定流数学模型”计算原理

河网“一维非恒定流数学模型”采用半隐式有限元法进行计算,其水流运动的基本方程由一维水流方程组及汊点连接方程组两部分组成,具体方程如下:

(1)河道一维水流方程组

水流连续方程:

(2)

水流运动方程:

(3)

(2)河网汊点连接方程组

质量守恒方程:进出每一汊点必须与该汊点蓄水量的增减相平衡,节点的质量守恒方程:

(4)

水位衔接方程:节点一般可概化成一个几何点,出入各节点的水位平缓,不存在水位突变情况,则各节点相连汊道的水位应等于该点的平均水位,即:

z=zi

(5)

3 计算实例

本研究以位于广州市南沙区的大坳围为例,说明“平湖法”和“一维非恒定流数学模型”在平原河网区闸泵群工程设计中的具体应用。

3.1 项目区概况

大拗围位于珠三角沙湾水道南侧、蕉门水道西侧、前海涌、沙角沥东侧,围内分布有甘岗、大拗、双亦、万安、上燕等河涌。现状面积21.1km2,其中河涌水面面积0.22km2。大坳口围现状共15座水闸与外部水道相连,总净宽72m,共建有5座泵站,总的排涝流量8.24m3/s,现状围内河涌控制水位为1.0m。

根据当地相关水利规划,规划大拗围排涝标准为10年一遇24h暴雨不致灾。大坳围的洪涝外排为调蓄+自排+抽排相结合的模式,结合相关规划,拟拓宽大坳涌、大坳西丫涌、甘岗新涌、甘岗上燕涌、万安涌,并在北斗涌附近改造现状鱼塘为调蓄湖,面积0.36km2;规划新建2座水闸,分别为甘岗新涌闸、上坭牛毛下闸;规划新建4座泵站,分别位于大口涌、裕兴涌、大坳涌尾和双亦涌出口处。

3.2 “平湖法”调算排涝工程规模

结合该排涝工程规划布局,采用“平湖法”调算大坳口围现状及规划工况下水闸、泵站规模。大拗围地势低平,大部分地面高程为-0.2~0.9m,联围内排涝方式多为调蓄辅以抽排(由于排涝期间外江潮位较高,水闸自排机会较少)。围内的河涌(或低洼水体)具有一定的调蓄容积,且分布比较均匀,各水闸、泵站出口距所在涝片最远端距离不远。实际排涝过程与“平湖法”的调蓄计算假定接近,可采用以水量平衡为基本原则的“平湖法”进行调蓄计算,通过反复试算,确定合理的排涝设施规模(包括泵站以及水闸)。

3.3 “一维非恒定流数学模型”调算排涝工程规模

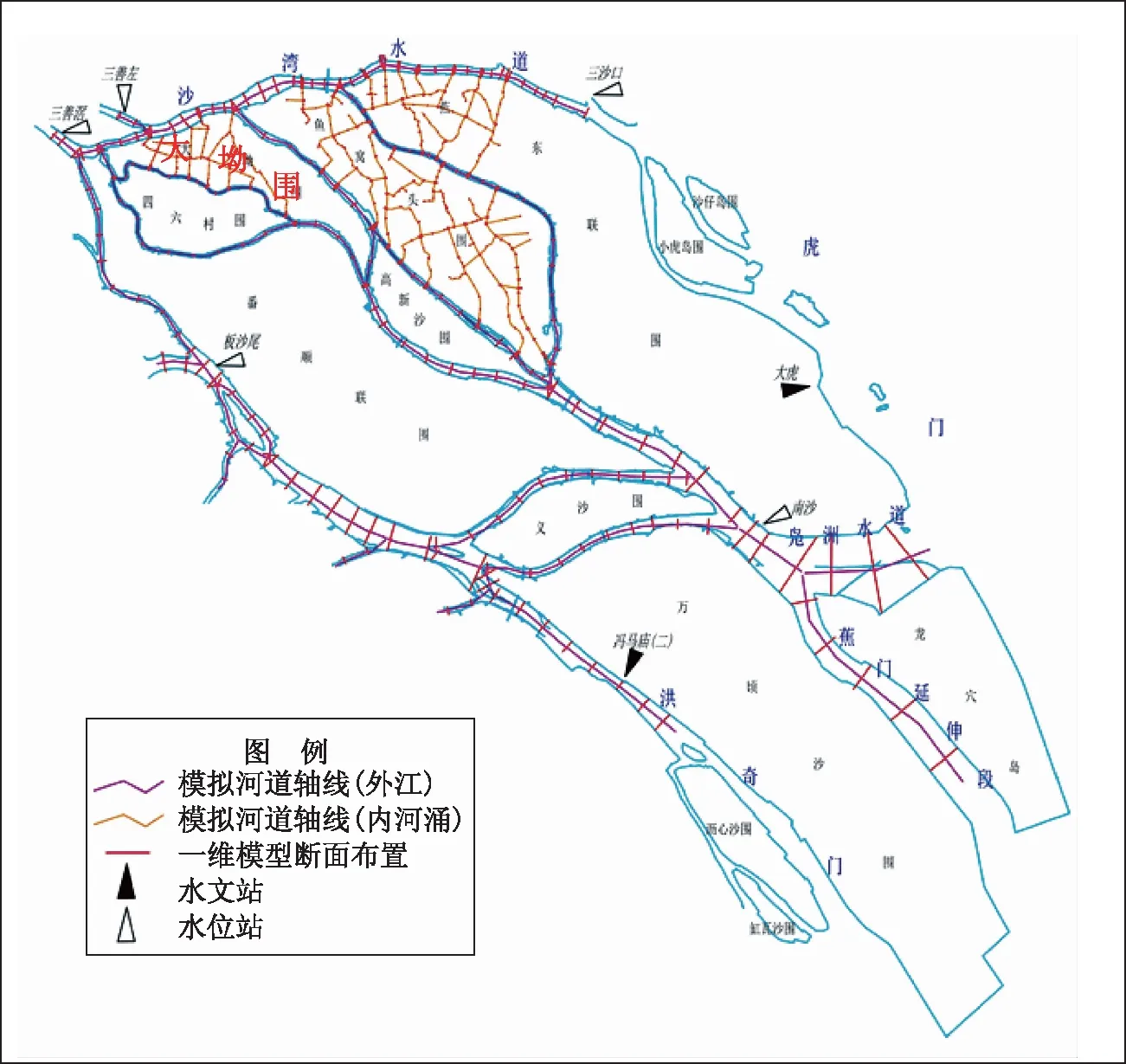

模型上边界至三善滘,下边界至三沙口、洪奇门水道、蕉门延伸段及凫洲水道出口,模型范围示意如图1所示。将区域主要河道及大拗围内河涌概化为365个直河段,204个汊口,1109个断面。模型边界共136个,其中水位边界8个,流量边界128个。在河网概化中,每条河道两端均设有节点,河道与河道的连接均通过节点,水闸的上、下游也设有节点。

图1 模型范围示意图

在模型中加入水闸、泵站调度模块模拟围内闸泵群“联排联调”的过程。模型不仅模拟水闸、泵站工程的规模、位置,还可模拟水闸、泵站群的控制运行方式:当外江水位低于闸前水位时,开闸自排,当外江水位高于闸前水位时,关闸挡水;关闸后,当闸内水位涨至常水位且降水持续时,开启泵站抽排,直到外江水位低于闸内水位时,开闸抢排。

3.4 计算结果分析

(1)“平湖法”计算结果分析

由计算可知,现状工况下,由于河涌调蓄容积有限,泵站规模较小(8.24m3/s),围内发生10年一遇设计暴雨洪水遭遇外江5年一遇最高潮位时,围内最高水位达2.28m,高于围内大部分地面高程0~2m,大坳口围将受淹。规划工况下,通过扩宽河涌、开挖湖泊、增加调蓄容积、新建水闸(总净宽10m),新建泵站(总规模达到36m3/s),围内发生10年一遇设计暴雨洪水遭遇外江5年一遇最高潮位时,围内最高水位能控制在1.0m以下。大拗围现状工况下、规划工况下的排涝调蓄过程如图2—3所示。

图2 大拗围现状工况下排涝调蓄过程图

通过“平湖法”排涝调蓄过程可以看出,由于围内地势较低,水闸开闸自排的机会较少,故大坳围的排涝问题解决的关键是增加围内水体的调蓄容积,同时在水闸无法自排期间增加泵站规模。同时可以看出,“平湖法”调蓄过程是将联围内具有调蓄作用的水域概化为等容积的湖泊,各水闸和泵站则分别打包为一个大的水闸和泵站,能反映联围整体调蓄的规模是否足够,但无法直接计算联围内每条河涌、单个水闸、泵站的调蓄过程和规模。

(2)“一维非恒定流数学模型法”计算结果分析

模型输出的成果为河道水面线、河道内各节点的水位历时变化过程线、各节点的流量及流向、各水闸的排水流量过程、泵站的抽排流量过程等,因篇幅所限,本文不再详列。根据模型计算,大拗围规划新建的2座水闸,甘岗新涌闸、上坭牛毛下闸净宽均为5m;还需新建4座泵站的设计总流量36m3/s,分别为大口涌泵站(6m3/s)、裕兴泵站(5m3/s)、坳尾泵站(10m3/s)和双亦泵站(15m3/s),围内各河涌出口处相应最高水位均在排涝最高管控水位1m以下,能满足大拗围10年一遇24h暴雨不致灾的排涝标准的要求。

图3 大拗围规划工况下排涝调蓄过程

(3)两种方法结果对比分析

“平湖法”和“一维非恒定流河网数学模型”对大坳围 “联调联排”模式下的排涝工程规模的计算成果基本一致。然而,“平湖法”是通过将调蓄水系概化为一个等容积的湖泊,从整体计算联围的排涝单元的排涝工程规模,对于各单项工程的调蓄过程和规模的确定力有不足,实际工程设计中一般辅以单项工程的过流能力分析等手段综合确定各单项排涝工程的规模;而“一维非恒定流河网数学模型”可以模拟计算各河涌、水闸、泵站的规模以及闸泵群的排涝运用方式等,较好地弥补了“平湖法”的不足,但缺点是需要较翔实的地形、水文资料用于建模和率定验证。实际工程设计中,可根据资料翔实程度和区域实际情况,酌情将两种方法结合起来,使之互为补充和验证。

4 结语

对于珠三角平原河网区“联排联调”工程的设计,可根据资料和工程实际情况采用“平湖法”和“一维非恒定流河网数学模型”综合分析确定排涝工程规模,两种方法互相验证,对提高设计精度大有裨益。相关研究表明,两种方法对于其他流域平原圩区[7- 8]、河网水系发达的高度城镇化地区的排涝工程设计也有借鉴作用。