材料科学基础课程思政元素融入案例设计*

2021-10-25张海龙仝玉萍

张海龙,仝玉萍,刘 丽,陈 希

(华北水利水电大学材料学院,河南 郑州 450045)

“师者,传道受业解惑也”,来自唐代文学家韩愈的《师说》一句,就说明了老师不仅要传授基础知识和基本技能,还要传授学生为人处事的道理,逐渐培养学生的人生观、价值观和世界观。“课程思政建设”,是高等学校老师对于“传道、授业、解惑”的追本溯源,是自古以来每名老师的应循之本、应尽职责。2016年12月,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上发表重要讲话,他强调,“高校思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题。要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人”[1]。

2020年6月,教育部高教司指出:高校教师的80%是专业教师,课程的80%是专业课程,学生学习时间的80%用于专业学习,专业课程教学是课程思政的最主要依托[2]。《材料科学基础》课程是材料类专业的一门基础课程,对培养专业人才有着非常重要的作用,它是研究材料的成分、组织结构、制备工艺与材料性能和应用之间的相互关系,对后续专业课程的学习奠定基础[3-6]。该研究以此课程中的纯晶体凝固过程中的形核为例进行课堂设计,将价值塑造、知识传授、能力培养三者融为一体,从而落实立德树人的根本任务,将价值观引导与知识传授和能力培养之中,从而帮助学生塑造正确的世界观、人生观、价值观。

1 课程目标

纯晶体凝固过程中的形核属于单组元相图章节中的内容,本节课内容讲课程目标分为价值塑造目标、知识传授目标和能力培养目标。

(1)价值塑造目标:运用学科专业知识认知客观世界的本质,从人与自然的关系,树立通过运用科学知识解决自然现象,达到共生和谐的作用。

(2)知识传授目标:掌握晶体凝固过程中的均匀形核和非均匀形核两种不同的形核方式。均匀形核的临界半径推导、临界晶核中原子数的计算、形核率的影响因素,非均匀形核存在的条件、临界晶核所需的原子数等二者时间的区别。

(3)能力培养目标:培养学生能够通过理论分析掌握晶体凝固过程的区别,运用专业知识解决自然界中的现象,把理论知识运用到实践中从而解决材料中的复杂问题。

2 教学思想

为了诱导学生思考本节课的内容,通过生活中常见的案列进行分析,首先提出问题,设下疑问。结合上节课将的内容,对凝固知识、液态结构和固态结构的特征进行回顾,引入均匀形核和非均匀形核二者之间的概念。通过分析均匀形核形成时的能量变化推导出临界晶核半径。结合过冷度与原子扩散的因素分析形核率的大小。通过例题计算得到均匀形核所需要的原子个数。通过理论分析获得非均匀形核的形核功,与均匀形核进行对比。综合分析获得均匀形核和非均匀形核二者之间的区别。理论知识学习完毕后再解决课前提出的问题,通过提问等方式获得反馈信息,评价学生掌握知识和运用知识的能力,教师反思教学过程中的出现的问题。

3 教学设计

3.1 教学内容

3.1.1 引入问题

回顾上节课内容:在前面的章节中学习到了液态结构和固态结构之间的区别,晶体凝固时需要的热力学条件,要求凝固温度要低于熔点。人工降雨过程是水转变为冰再转变为水的过程,这也是常见的水发生凝固的过程,但是为什么人工降雨需要加入碘化银从而促使降雨过程。从而创建问题情境引导学生思考。

3.1.2 新知识讲解

引导学生知道晶体的凝固需要两个过程:形核和长大,而形核方式可分为均匀形核和非均匀形核。均匀形核结合上节课讲的液态结构内容理解,也就是液态结构的一个特点——长程无序、短程有序,正是由于这些短程有序的原子集团可作为均匀形核的晶胚。

(1)均匀形核:从晶核形成的能量变化来思考问题。体系如果需要自发进行,内部自由能的变化必须小于零,这是物理化学里面的知识。对于均匀形核而言,一方面从液态结构向固态结构转变形成晶胚的过程中,原子排列的有序程度提高,从而使体系内的自由能降低;另一方面,晶胚的形成产生了新的表面自由能,体系的能量增加。这两方面的因素决定了晶胚能否形成,这与新事物的产生能否在传统事物中稳定形成比较类似。通过此方面让同学们明白事物的平衡点、临界因素的使用方法。根据自由能的变化得到总自由能公式,从而根据临界点进行对半径的求导得到临界半径公式。从临界半径公式中可以得到临界半径与过冷度之间存在一定的关系,如果过冷度为零,也就得到临界半径为无穷大,也就无法结晶。结合前面学习的晶体凝固热力学条件,就明白了温度必须低于熔点才能够形核。

要用辩证的思维来衡量事物的发展,这从形核率的影响因素就可以很好的体现。单位时间内形成的晶核数受到形核功因子和原子扩散的几率因子所控制。根据临界晶核的半径,过冷度越大,也就是温度越低于熔点,临界半径越小,所需要的原子个数也就越少,进行有序排列也越容易。但是温度越低,原子的运动能力交叉,难以进行扩散,也就是无序状态的原子难以运动从而有序排列形成晶体。这两方面的因素决定了有一最佳温度可使形核率最大,也就是有效形核温度,这个温度通常约为0.2 Tm。

理论联系实际。通过理论分析可以进行计算金属铜进行均匀形核的条件,得到临界形核时所需要的原子数目为约为692个,也就是需要这么多原子自发地聚合在一起形成原子有序排列的晶核。这种难度是非常大的。

(2)非均匀形核:依靠母相中存在的异质处形核,即依附于液相中的杂质或外来表面形核。通过理论模型分析可以得到非均匀形核时的临界晶核半径、非均匀形核的形核功。均匀形核与非均匀形核进行对比,得到非均匀形核所需的形核功小于均匀形核,所需的过冷度较均匀形核时小,大约为0.02Tm,通过计算可得到金属铜进行非均匀形核时的临界晶核所需的原子个数约为20个,远远小于均匀形核时的临界晶核所需的原子个数。所以非均匀形核可以在较小的过冷度下形核。

3.1.3 对比总结,案例分析

通过本节课的学习,晶体凝固时形核的两种方式的不同的点有:过冷度和临界晶核所需的原子个数。引导学生思考人工降雨过程为什么采用碘化银促使降雨。如果没有碘化银,空气中的水分尽管在很低的温度下也很难形成冰晶,这是均匀形核的机制;加入碘化银后,就变成了非均匀形核机制,形核变得非常容易进行。

3.1.4 视频实验

通过饱和溶液结晶实验的视频,让同学们认真观察实验过程,利用本节课的内容回答问题。比如在视频实验中实验人在手指上蘸取少量的醋酸钠晶体放入到饱和溶液中,结晶就很快完成。通过原因分析,掌握运用本节课的内容来解决问题的能力。

3.1.5 理论联系实践

让学生通过学习课本知识,能够解决日常生活中的一些自然现象。例如,冬天天气寒冷时,为什么湖边有水草的地方先结冰?怎么解决水在冰箱中快速结冰的问题?

3.1.6 评价反馈

通过学习通软件,布置本节课的作业题,加深学生对本节课内容的理解。同时,可以通过软件统计分析,获得学生不懂的知识点,下次课堂针对分析。

3.2 教学方法

本节课的内容,采用以下几种教学方法:

(1)讲授法:通过课堂PPT讲解,把学习内容分享给学生。

(2)线上课堂:把重点难点做成视频放到网上,随时随地供学生学习。

(3)演示法:通过实验的演示,培养学生观察实验的能力,掌握本节课的内容。

(4)案例法:通过案例讲解,加深学生对知识点的理解。

(5)讨论法:通过课堂讨论,重温知识,加深学生的理解能力。

(6)反馈法:通过布置作业,掌握学生对本节课内容的学习情况,反思教学过程中的不足。

3.3 教学安排

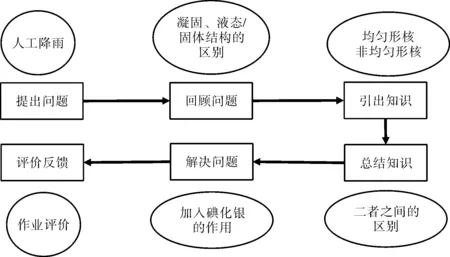

本节课的教学安排如图1所示,在不同的环节中引入思政教育。在提出问题阶段,可以引入如何运用学科专业知识认知客观世界的本质;在回顾知识和引出知识阶段,温故而知新,学有所用;在总结知识的区别上,用辩证唯物主义对比解决问题;在解决问题阶段,要树立通过运用科学知识解决自然现象,达到共生和谐的作用;在评价反馈阶段,教师要实现持续改进。

图1 教学安排Fig.1 Teaching arrangement

3.4 教学反思

通过日常生活案例引出问题,诱导学生通过基础知识回答问题,大部分同学能够很好完成本节课的教学目标。学生学习的积极性、能动性得到加强。然而,部分学生没有按照要求完成学习内容,布置作业完成情况较差,学习的主动性还需提高。在教学过程中针对此方面进行反思,全面培养学生掌握知识,运用知识的能力。

4 结 语

专业课程思政教育,不仅要把专业课讲好,还要把思政元素融入到专业课的教学中,是落实立德树人的重要方向。《材料科学基础》作为一门专业基础课,决定了它是很好开展思政教育的课程。在教学过程中,要针对不同的知识点,运用丰富的教学手段和教学方法设计,将思政元素以润物细无声的方式融入到课程教学中,做好教师明确“如何培养人,为谁培养人”这个根本问题,学生明确“如何去学习,为谁而学习”的目标。