以“氯及氯的化合物”为例的高中化学逆向教学设计探索

2021-10-25饶清兰

饶清兰

(上海师范大学教育学院,上海 200234)

在以高考为导向的中国学校教育体制下,传统教学具有浓重的功利主义色彩,“分数”成为了家长和学校衡量学生的主要标准。而现有的考试中大多是对于记忆性知识的考察,标准答案的存在限制了极大部分学生对于知识的理解,教师也倾向于在最少的时间内将最多的知识灌输给学生们,仿佛“知道了”“记住了”就代表学生“理解了”“掌握了”。化学教学过程中教师将知识直接输出给学生,看似在短时间内达到了很高的教学效率,但却让学生在做题及考试过程中承受着更大的负担。在这样的考试导向下,日常教学极容易走向“囫囵吞枣、死记硬背”和“题海战术,生搬硬套”的漩涡中。

“氯及氯的化合物”这一单元知识点较多并与实际生活的联系十分广泛,如果只是注重知识点讲解,将教材视为教学大纲,全盘灌输,不注重应用与理解,那么学生只能获得事实性知识,难以迁移以解决生活中的实际问题。本文以人教版高一化学“氯及氯的化合物”为例进行单元教学设计探索,在学科核心素养的引领下,再设计教材知识的内容及顺序,结合学生的认知发展规律及先前已习得知识,围绕氯气展开设计学习体验活动及真实情境下的任务以推动学生达到理解和迁移。

1 逆向设计的内涵与价值

传统的教学设计往往容易陷入两大“误区”:要么过度肤浅地覆盖教材内容,更多地关注于教师的“教”而非学生的“学”,评价的方式也仅仅是测试学生掌握识记性知识,而不涉及真实的学业表现;要么以活动为导向,表面上看起来让学生在活动中快乐学习,实际上并没有产生连贯的、有重点的生成性学习,缺乏长久性的实质内容[1]。

1.1 逆向设计的内涵

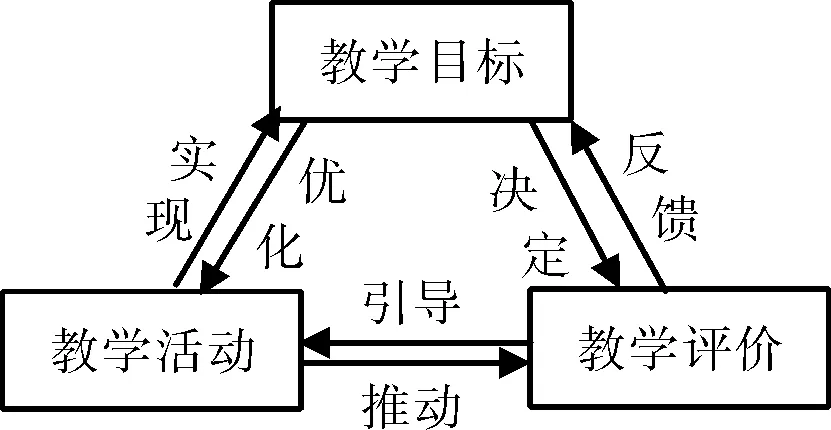

逆向教学设计最早由美国著名教育专家格兰特·威金斯和杰伊·麦克泰提出,逆向设计与传统的课时设计不同,它从目标出发(如图1),先设计评价工具,最后确定教学活动,形成教学目标决定教学评价、教学评价引导教学活动的因果回归关联[2],真正落实到为促进学生理解而教。教学如一场旅行,学生的学习需求如旅行之目的地,教师的教学考量如旅行之出发地。目的地未定,教师容易以自己为中心进行教学设计,忽视学生的需求,教学能否达到课程目标具有极大的随机性;而确定目的地,教师便能发现从起点到终点的最佳路径,提升教学设计的针对性,从而最有效地完成预期目标[3]。分析“氯及氯的化合物”时也应注意到先了解学生的先验知识,即学生对于已讲授化学知识的掌握情况以及学生现有的认知发展,而后结合学科核心素养目标进行教学目标的设计,再完成教学评价和教学活动的安排。

图1 教学目标、教学评价与教学活动三者之间的关系Fig.1 Relationship among teaching objectives, teaching evaluation and teaching activities

1.2 逆向设计的价值

传统的“课时主义”进行碎片化知识点教学,忽视知识之间的内在联系,使得学习产生割裂。例如学生在学习元素的电离能时仅仅根据同周期从左到右整体呈现增大趋势,而不能将前面所学习的洪特规则相结合,那么便很容易认为氧元素的第一电离能大于氮元素,而实际上由于轨道半满状态更稳定,氮元素的第一电离能高于氧元素。传统的教学模式下学生对于知识点仅仅停留在“知道”阶段,难以应用。所以,理解知识以及意义建构对于学生的学习至关重要,学生的学习不再浮于知识表面,而是能够内化建构用以解决实际问题,传统的课时教学难以达到为促进学生理解而教。

单元教学设计不是知识点的简单叠加,而是将基于教材章节或者同一主题或者具有内在联系的知识进行意义建构,以学生先前的知识经验为基础,依据学科核心素养和学科课程标准来确定学习目标,围绕“大概念”及基本问题进行教学,帮助学生获得理解与迁移。

2 理解的定义与内涵

在化学的学习中,理解意味着将基本原理、概念及事实相联结。在“氯及其化合物”这一单元教学中,记忆氯气及其化合物的性质固然重要,更重要的是要将其性质与生产生活相联系,用生产生活中的任务帮助学生联结知识与原理,在促进理解的同时可以激发学生对化学学习的积极性。

2.1 理解的定义

威金斯和麦克泰格认为:理解是智力层面的构建,就是将我们的知识联系和结合起来,从而弄清楚事物的含义[1]。进行教学设计的时候,教师通过围绕核心问题合理组织重要的概念及原理,从而更有效引导教学。没有核心问题的教学设计仿佛一盘散沙,知识点容易孤立,难以联结,从而也达不到理解的要求。

2.2 理解的内涵

理解是多维的和复杂的,其内涵也不是单一的,而是一系列能力的组合。威金斯和麦克泰格形成了一个关于理解的多侧面视角,即理解六侧面[1]。化学的教学过程中也可以以理解的六侧面来判断学生是否达到既定的学习目标。

(1)能解释:通过归纳或推理,合理地说明化学的重要概念及原理,洞察物质之间的联系,说明相似结构的物质性质的区别与联系;

(2)能阐明:深入解释物质在真实情境中的应用原理,说明物质间的转化过程,从社会角度或个人角度说明化学变化对于现实生活的意义;

(3)能应用:将所学的化学知识与原理应用到不同的情境之中,先解决化学课堂中提出的问题,而后能够解决生活中真实存在的问题,紧密联系化学与生活;

(4)能洞察:针对化学知识与原理,能够有自己的看法与见解;针对现实生活中的化学问题,能够提出富有洞察力的观点;

(5)能神入:感受他人在解决实际问题的时候为什么要使用该化学原理,了解他人解决问题的想法与能力;或者想象化学家在发现某种化学物质或变化的过程中的心路历程,设想如果是自己在探索过程中可能出现的问题与转机;

(6)能自知:知道自己在学习过程中的优势与不足,知道自己的思维模式与行为方式对认知的促进与妨碍,及时调整学习模式。

3 “氯及氯的化合物”单元的逆向设计探索

3.1 阶段一:确定预期结果

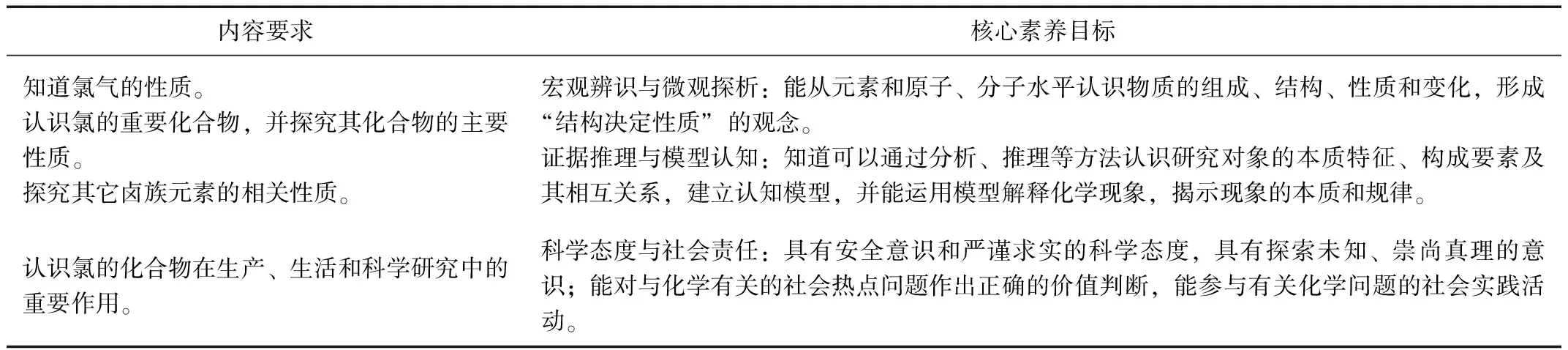

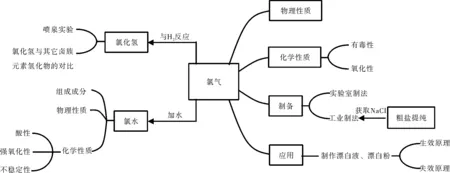

表1 普通高中化学课程标准核心素养参照表Table 1 Reference table of core literacy of chemistry curriculum standards in senior high schools

在第一阶段中,需要确定学习目标,如图2所示为氯及氯的化合物的知识概要,依据课程标准(《普通高中化学课程标准(2017年版)》)[4]相应的内容要求,并结合学科核心素养,确定单元教学的预期结果。

图2 氯及氯的化合物知识概要Fig.2 Summary of chlorine and chlorine compounds knowledge

3.1.1 预期的迁移

(1)利用氯气的性质推断同一主族其它卤素单质的物理性质和化学性质;

(2)利用过滤、蒸发等方法去理解海水资源的利用与开发的原理;

(3)利用喷泉实验原理分析、解释生活中的一些倒吸现象;

(4)利用含氯化合物的性质分析、解释漂白液与洁厕灵不能混用的原因。

3.1.2 预期的理解

(1)氯原子的结构与性质;

(2)电解饱和食盐水;

(3)粗盐提纯(过滤法分离混合物的化学原理);

(4)喷泉实验的操作及应用;

(5)漂白粉(漂白液)的制作与使用。

3.1.3 需要思考的基本问题

(1)氯的原子结构是什么?最外层电子数的变化对它的化学性质有什么影响?

(2)氯气的制取过程中浓盐酸能反应完全吗?

(3)电解过程中从阴极和阳极生成的物质分别是什么?如何收集并检验?

(4)过滤需要的基本步骤及注意事项有哪些?什么样的混合物具备过滤的条件?

(5)粗盐提纯有哪些实际意义和理论意义?

(6)喷泉实验的基本原理是什么?为什么有些气体不会产生喷泉现象?

(7)电解食盐水为什么是饱和状态?

(8)漂白粉(漂白液)的存放有什么注意事项?漂白粉(漂白液)里真正发挥作用的成分是什么?

3.1.4 学生将会知道

(1)氯气和氯化氢气体的物理性质和化学性质;

(2)氯气与其它物质相互反应形成氯的化合物的实验过程及现象;

(3)氯水的成分。

3.1.5 学生将能够

(1)利用实验室制法制取氯气并且可以选择合适的氧化剂替代二氧化锰;

(2)独立操作粗盐提纯的实验。

3.2 阶段二:确定合适的评估证据

3.2.1 合适的评估证据

(1)表现性任务

①“火眼金睛”——观察氯气与铁反应的实验现象,判断实际产物;并类比该反应判断氯气与钠、铜的反应;

②举一反三——由氯气的原子结构和化学性质的关系,推测同一主族其它卤族元素是否具有相似的性质;

③实验探究——对粗盐的过滤提纯;用滴加紫色石蕊溶液的蒸馏水与氯化氢气体做喷泉实验;

④小组汇报——分小组设计实验方案探究氯水的成分及性质,在班级里汇报小组探究成果和探究过程中遇到的问题;

⑤“站在巨人的肩膀上”——根据舍勒利用软锰矿与浓盐酸发生化学反应制得氯气,寻找可替代的氧化剂生成氯气;或者寻找其它的物质探寻是否能够生成氯气。

(2)根据预期结果收集的其他证据

①课堂对话——描述出所涉及实验的实验现象;用化学语言描述反应的原理;

②小测验——实验室制氯气的操作流程;氯气与其它单质反应的化学方程式及相关反应的化学方程式;

③实验报告——实验过程中完成粗盐提纯实验报告的撰写。

(3)学生的自我评价和反馈

①自评对实验步骤的熟悉度及准确度,互评实验操作及实验报告交流;

②自评“氯气原子结构与其化学性质的关系”的判断过程,互评其它卤族元素是否也能依据原子结构来推测化学性质;

②自评“根据舍勒利用软锰矿与浓盐酸发生化学反应制得氯气,寻找可替代的氧化剂生成氯气”的探究过程,互评氧化剂的正确与否;

④自评“小组探究氯水的成分及性质”的调查探究过程,互评探究结果的准确性。

3.2.2 理解的六侧面

什么证据能帮助学生更全面地洞察他们的理解程度?从哪些维度可以“判定”学生的理解?本文尝试根据威金斯和麦克泰格的理解六侧面理论,设计该单元理念的理解的评估侧面。

(1)真正理解氯原子的结构的学生应该:

①能解释氯气参与反应后氯原子的化合价的变化;

②能阐明氯原子最外层电子数与氯气化学性质的关系;

③能判断氯气与其它单质反应后的可能产物;

④能洞察最外层电子数不同的原子之间性质的差别。

(2)真正理解电解饱和食盐水的学生应该:

①能解释电解的食盐水是饱和状态的原因及阴阳极的产物;

②能阐明电解饱和食盐水的原理;

③能认识到生产化学物品的方法多样性。

(3)真正理解粗盐提纯的学生应该;

①能解释过滤法的操作步骤及注意事项;

②能阐明粗盐提纯对于海水资源的利用与开发的重大意义;

③能认同化学工业对人类生存与发展的重要作用,认识保护环境保护水资源的重要性。

(4)真正理解喷泉实验的学生应该:

①能解释用氯化氢做喷泉实验的原因;

②能阐明喷泉实验的过程与现象;

③能利用喷泉实验在生活中产生应用。

(5)真正理解漂白粉(漂白液)的制作与使用的学生应该:

①能解释漂白粉(漂白液)的生产过程;

②能阐明漂白粉(漂白液)的生效原理及失效原理;

③能洞察漂白粉(漂白液)的存储时的注意事项。

3.3 阶段三:设计学习体验和教学

3.3.1 本单元的活动以WHERETO元素中相应的字母为每个活动编码

为了设计出能够激发学生思考并促进学生理解的课堂,威金斯和麦克泰格提出了“WHERETO”标准,强调了其中的一些关键思考。其中,首字母WHERETO表示的是:

W——让学生清楚本单元的学习方向(where)和预期结果(what),了解此单元的学习原因(why),帮助教师指导学生从哪(where)开始(先前知识、兴趣);

H——教学开始时把握(hook)学生情况和保持(hold)学生兴趣;

E1——武装(equip)学生,帮助他们获得必要的知识技能,体验(experience)主要观点和探索(explore)基本问题;

R——提供机会去深入思考(rethink)核心概念、反思(reflect)和修正(revise)他们的理解及学习表现;

E2——允许学生通过教师评价、同伴互评及自评(evaluate)获得自己学习表现的反馈;

T——对于学生不同的需要、兴趣、特点和水平,做到因材施教(tailor)(个性化);

O——组织(organize)教学,最大程度地提升学生的学习动机与持续参与的热情,促进学生高阶思维的发展并提升学习效果。

对于在这一阶段所列出的每一项学习活动,我们都应该能够识别“WHERETO”的各个元素,保证其有助于学生参与、发展和展示预期理解。

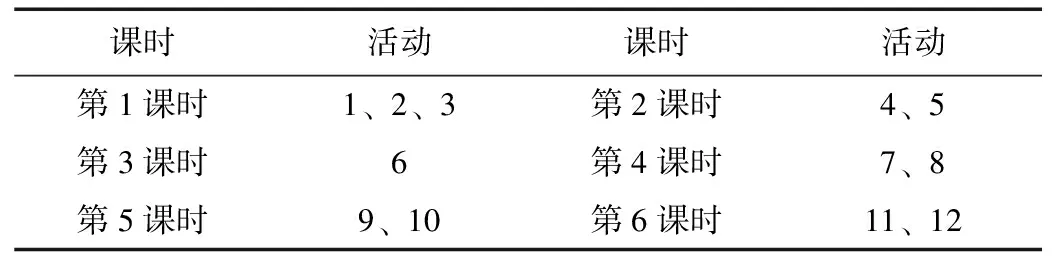

3.3.2 本单元的活动顺序如下:

(1)以舍勒利用实验生成氯气的故事和生活中使用消毒水的例子切入主题,引导学生将化学知识与生产生活联系起来,引发学生对本单元内容的好奇与兴趣。(H)

(2)“氯元素”贯穿整个单元始终,在我们的生产生活中有着重要的作用。讨论本单元的最终表现性任务(举一反三、“火眼金睛”、“站在巨人的肩膀上”),讨论分析氯原子的结构并预测氯气的化学性质。(W)

(3)介绍氯气的物理性质,探究氯气在水中的溶解性的测定,学习氯气与金属单质和非金属单质的反应。(E1,O)

(4)实验操作软锰矿与浓盐酸反应制氯气的过程,学生学会选择发生装置及收集装置,并进行尾气处理。探究是否有其它的氧化剂可以替代软锰矿并汇报分享。(E1、T)

(5)小组汇报:氯水的成分及性质探究,并设计简单实验进行验证,交流结果,互相评价。学习氯气与水和氢氧化钠的反应,验证学生的探究结果。(E2、O)

(6)学生独立操作粗盐提纯的实验,熟悉过滤的步骤及注意事项,理解利用与开发海水资源的重大意义。教师演示电解饱和食盐水的实验,学生探究阴阳电极的材料和生成物,并讨论食盐水浓度对该电解实验的影响。(R、O)

(7)介绍氯化氢气体的物理性质及工业生产氯化氢的原理,解释用氯化氢做喷泉实验的原因。(W)

(8)实验探究:教师与学生一起完成氯化氢气体的喷泉实验,学生自己探究是否有其它的气体也可以进行喷泉实验,相互讨论,并设计简易的实验装置完成自己的猜想。(E1、E2、T)

(9)探究家用漂粉精的成分,教师演示漂粉精的制作过程,讲解生成的产物,与家用漂粉精的成分进行对比。(H、R)

(10)解释漂粉精的生效原理和失效原理,学生能够自己用化学方程式来解释,并说明在储存漂粉精的过程中的注意事项。(E1)

(11)学生操作漂粉精与新制氯水的漂白实验并进行比较,巩固理解次氯酸的漂白作用。(E1、O)

(12)在单元结束时,学生利用相关量规对单元学习情况进行自我评估。(E2)

表2 “氯及氯的化合物”单元活动课时安排 Fig.2 Unit activity class arrangement of “chlorine and chlorine compounds”

4 逆向设计的意义

以UbD模式为指导的单元教学设计突破了以往教学设计的碎片化知识教学的弊端,从目标出发设计教学,能够更好地考虑学生的需求。通过单元教学设计,教师的视野从原有的微观的课时角度转化到更加宽阔的单元角度,从单元的角度考虑教学的目标、过程与方法,有利于宏观的目标落在实处,同时也能使每个课时中的教学更具有弹性,给以教师更多的设计空间以优化教学效果[5]。

4.1 促进学生的理解与迁移

单元教学设计关注的是单元的整体性,而现有的教学中教师更关注单课时的内容,教学的变通性小,缺乏对整体的把握,学生对于知识点的整体把握存在着一定的困难。逆向设计十分注重教学过程中学生的理解,并从理解的六侧面来确定学生的理解程度。理解的六侧面不但能够让教师明白如何教,也可以帮助学生自我监测学习效果,适时地调整学习方法,以达到真正的理解。理解是应用的前提,没有达到理解的知识点掌握倾向于记忆,对于学生的长久的学习是极为不利的。

关注知识的整体性对于学生的迁移能力也十分重要,真实情境下的任务往往考察的是学生的综合能力,碎片化的知识学习不利于学生真实任务的完成,反而会在问题解决过程中产生阻碍。在本单元中,将与氯相关的知识点整合在一起教授给学生,培养学生的综合能力,让学生学会举一反三的方法,更好地将书本上学到的知识迁移到现实生活中解决实际问题。“氯及氯的化合物”中有大量的记忆性内容,如果教师只是将这些知识强加于学生,不注重理解氯气的结构与其性质之间的关系,无疑增加了学生的学习负担,也不利于知识的连贯与应用。

4.2 促进学科核心素养的实现

传统教学设计中为每一个课时都从三维目标的角度设计教学目标,短暂的一个课时要实现三维目标未免难以全面,容易出现为达到教学目标而产生灌输的教学行为,遑论学生学科素养的发展。逆向设计打破了原有的教材编排结构,从学生发展的角度重新安排教学内容,考虑更多的是学生的基本情况、发展水平及兴趣爱好,先设计学习目标,而后安排一一对应的评估证据,学生可以通过自评和他评了解自己的学习情况。

单元教学设计是以大观念为核心规划教学,中国学生发展核心素养与学科核心素养是一种内容容量大的素养,本身就需要通过单元教学方案的规划得以落实,而不是通过细碎化的孤零零的课时教案来落实;大观念有助于落实中国学生发展核心素养与学科核心素养,开展以大观念为中心的单元设计是重要的一项专业诉求[6]。学生学科核心素养的养成并不能单纯地依靠独立的知识点,围绕大观念的教学能够有效地培养学生的关键能力和价值观念。化学与生活息息相关,如生活中不能将洁厕灵和消毒水混用就与氯的化合物相关。由大观念设计基本问题,利用已有的知识来解释生活现象,与化学学科核心素养的科学探究与创新意识及科学态度与社会责任一致,培养学生在生活中感受化学、在化学中认识生活。

4.3 促进教师能力的提升

传统的教学要求教师依据教材的既有顺序按部就班地安排教学,以一种固定的模式限制了教师的发展。逆向设计对于教师的教学设计能力有一定的要求,需要教师对于教材知识点极为熟悉,了解学生的特点及合理安排教学过程,使课堂效果达到最优化。单元教学设计改变了教师的教学理念,让教师从关注碎片化的知识点到对知识的整体把控,将“知识的逻辑发展顺序、教材的文本呈现顺序、学生的认知心理顺序”有机融合以确定教学内容和教学顺序[7]。教师需在既有的教学设计能力之上不断提升,把握好单元教学设计的关键内容,平衡好教师指导与学生探究,从而促进教学能力的提升。

在逆向设计的课堂中,教师应做到因材施教、因需施教、因时施教,根据不同的学生及时给予最合适的指导,让每一个学生都可以在课堂中获得最大的收获。