乡村振兴背景下地域旅游文化的作用模式与提升路径

2021-10-21罗君名

罗君名

(海南师范大学经济与管理学院,海南 海口 571158)

当前,我国农村工作的重心是高效集聚资源要素,全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化发展进程[1]。要基于生态环境、乡土文化、产业基础、特殊区位等关键资源来找准发展定位,重点关注农村内生发展能力建设[2]。在乡村振兴战略背景下,需要从文化层面探讨乡村的内生发展动力。在日益开放的经济环境中,地域旅游文化是非常典型的、互动交流机会比较多、影响力比较强的一种文化类型。应当积极研究地域旅游文化影响广大乡村的基本原理、作用模式与提升路径,全面促进乡村振兴。

1 地域旅游文化效应的基本原理

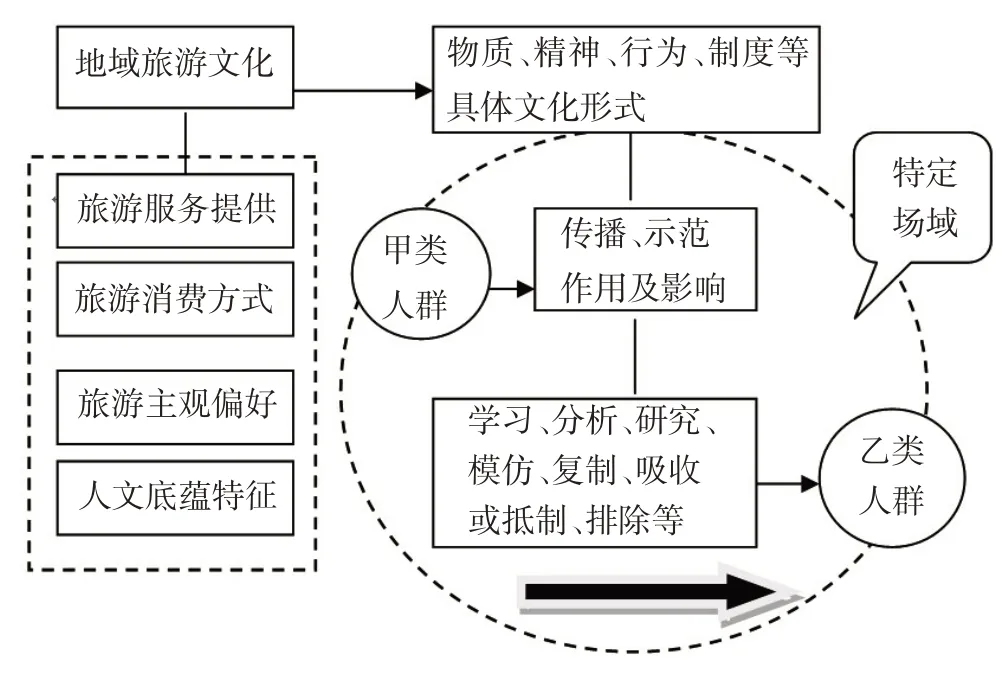

地域旅游文化效应是描述地域旅游文化通过哪种有效方式及途径,来促进人们对特定物质、精神、行为及制度等具体文化形式的认同、尊重,引导人们做出一定的理性行为选择,并产生广泛的社会影响。地域旅游文化是特定区域的重要名片,是基于特定区域内的旅游资源(自然资源、人文资源及服务资源)约束而呈现的旅游服务提供、旅游消费方式、旅游主观偏好及人文底蕴特征[3]。前述特定区域界定了地域旅游文化的传播、示范、作用及影响范围,可以简称地域旅游文化的特定活动场域。在该场域内,地域旅游文化借助日益广泛的互动交流渠道(包括现场交流,借助移动互联网络、媒体方式交流,多场景文化交流与各种经济交易活动交流等)对各类活动主体施加影响;在该场域外,地域旅游文化影响较弱,或者受到抵制、排斥,或者丝毫不会产生影响。例如,旅游目的地某种生活消费模式或生产经营模式,通过特定的甲类活动主体的宣传、展示或者通过特定媒体、网络的传播、评价,会影响乙类人群的行动与决策,使其产生学习、分析、研究、模仿、复制、吸收或抵制、排斥等客观效果,进而持久地影响乙类人群的生活消费模式或生产经营模式,如图1所示。

图1 地域旅游文化效应基本原理图示

2 地域旅游文化与乡村振兴目标的契合性

随着乡村旅游和全域旅游的兴起,地域旅游文化活动覆盖了旅游目的地的若干乡村。从文化视角来看,乡村振兴的核心包括人的行为模式重塑、乡村业态创新与乡村生态文明维系等,其均深受地域旅游文化的影响。

2.1 人的行为模式重塑

人的行为模式重塑主要体现在:随着人们开放交往、互动交流机会的日益增多,劳动力素质及技能、组织要素及资源能力、市场契约规则意识等均会逐步提升,人们的价值理念及生产、生活行为模式会发生变化,当地企业家精神以各种形式得到彰显。长期以来,地域旅游文化从局部冲突、排斥,逐渐转向包容、互鉴、涵化、协调、融合与发展,在多样性文化互动交流中不断地嬗变与创新,在一定程度上直接促进乡村文化发展和农民文化价值观重塑,有利于培育新型农村经营主体,持久地激发农村内生发展动力。

2.2 乡村业态创新

地域旅游文化借助乡村旅游、全域旅游、城乡服务业等多种渠道广泛而深刻地影响着乡村产业的业态创新,进而影响经济、文化及社会可持续发展。一方面,旅游文化的开发、保护和创新直接影响乡村旅游产业的发展效率,促进乡村产业融合发展,通过多维产业联系带动更广泛的业态发展[4-5];另一方面,在开放互动、文化交流中通过学习、借鉴、引入等方式日益完善旅游公共管理与社区治理[6],有利于乡村管理组织体系的构建与完善[7]。

2.3 乡村生态文明维系

乡村振兴要遵循生态化、可持续的发展路径,重点是要秉持生态伦理与绿色发展理念[8]。长期以来,地域旅游文化的形成与发展在很大程度上得益于优越的生态环境,地域旅游文化的发展目标是构建自然的生态伦理,这与乡村绿色发展的目标高度契合。在乡村生态保护、环境整治、美丽乡村建设、特色文化传承以及目的地文化旅游资源保护性开发等方面,地域旅游文化能促进乡村发展目标与具体路径相统一。

3 地域旅游文化效应的基本模式

3.1 以特色村寨为基点的作用模式

特色村寨扎根在农村,是重要的文化旅游现场景点及亮点,能集研学体验、康养观光、文创荟萃、民族工艺、特色饮食、民族建筑以及民宿接待等多种业态新模式于一体。其中,文化产业是特色村寨的重要经济支撑,目前亟待迈向高质量发展阶段[9-10]。就地域旅游文化而言,特色村寨是非常重要的乡村文化发展基点,是非常典型的农村一线文化创新发展空间,对农村文化资源的聚集与开发具有非常重要的作用。

3.2 以文化小镇为基点的作用模式

在经济空间位置上,文化小镇经常分布在城乡接合部,往往是新兴的样板城镇与文化荟萃新坐标,具有较强的经济文化多渠道连接及辐射功能。与特色村寨相比,文化小镇的功能主要集中在文化产品市场交易、民族节庆及民俗展示、民族工艺品精品展销、特色饮食体系化、影视建筑现代性特色以及民宿规模化经营等方面,其整体规模、空间布局设计、文化旅游基础设施、交通便利性、产业要素聚集以及文化容量等更为讲究。

3.3 以旅游线路为基点的作用模式

各种旅游线路可以将特定地区相对分散的景区、景点、特色村寨、文化小镇以及地区重要的交通枢纽等串成一体,在时空上能整合各种旅游资源、要素,并可节约旅游成本,因而成为地域旅游文化传播、示范、作用及影响的重要依托。相对于分散、孤立的节点而言,旅游线路的文化整合、文化多维比较以及适配性、多样性等功能更为强大,容易形成“贯通节点—汇集成线—交织成面”的综合发展格局。

3.4 以智慧旅游服务网络为基点的作用模式

智慧旅游借助功能强大的数字技术、移动互联网技术等提供高效、便利、覆盖面广泛的“线上线下一体化”旅游服务,其基本应用形式主要有旅客旅游计划智慧服务、旅游目的地智慧接待服务、旅游业态智慧融合发展共享、旅游商品电子商务和其他智慧应用等。智慧旅游为地域旅游文化的传播、示范、作用及影响提供了特殊且异常快捷的支撑,影响意义重大。

3.5 以旅游产业多维联系效应为基点的作用模式

旅游产业通过前向、后向与旁侧产业多维联系效应与农业、交通、商贸、会展、餐饮、住宿、通信、文化创意及休闲体育等产业形成广泛的联系,总体趋于融合发展,非常有利于城乡连接、互动、借鉴。地域旅游文化以旅游目的地为基本依托,在旅游产业本身之外,通过各种产业链产生范围更加广阔的传播、示范、作用及影响。

4 乡村振兴战略背景下地域旅游文化效应的提升路径

4.1 积极推动地域旅游文化营造主体主动作为

地域旅游文化营造主体包括地方政府、旅游企业、各类投资者、社区居民及外来游客等。各营造主体需要协同行动,持续构建并丰富地域旅游文化,形成散发性外溢效应,与乡村振兴战略目标实现高度契合。在高度开放的环境中实现多元主体的互动、交流,激发多元主体的积极性、主动性与创造性。同时,政府需要加强对地域旅游文化主体活动的政策引导,要积极研究与掌握地域旅游文化的本质及发展机理,在文化价值指向、文化创意、文旅资源资本化以及大数据监测等方面加强政策引导。

4.2 优化地域旅游文化的客体内容

需要重塑包括经济理性视角的经济价值、社会发展视角的社会价值、文化传承视角的文化多样性价值、生态视角的环境伦理与绿色发展理念等在内的新时代地域旅游文化内容,进一步提炼地域旅游文化的内在价值。在此基础上,充分发挥地域旅游文化对产业要素赋权、增权与赋能的重要作用,积极推动以产权清晰为基础的文化资源资本化、产业化进程,打造更多的文化内涵丰富的旅游产品精品。同时,积极构建并完善当地政府、市场主体、文化产权人和公众等的旅游利益共享机制,促进基层社区旅游利益关系融洽、协调,为乡村振兴提供发展经验、样板。

4.3 构建为地域旅游文化活动服务的常态化工作机制

从区域整体优化出发,文化旅游行业管理部门需要构建动态的“学习互补、信息共享与优化管理”机制,统一提升地区旅游形象,规范当地的旅游产品供给。尤其是要构建与完善“发展战略规划+文化内涵+旅游产业要素+文化旅游产业组织+配套发展政策”五维协同体系,促进跨区域的沟通、互动、交流、学习、研究与创新,以促进整个区域多业态融合发展。