丝绸之路中国境内粟特织锦纹样风格探讨

2021-10-16杨燕

杨 燕

陕西师范大学,陕西 西安 710119

粟特历史上的黄金时期,也是中国与域外的丝绸贸易往来最为频繁的时期。具有异域特色工艺和纹样风格的西亚波斯锦、中亚粟特锦流入中原,被中国织工模仿,对中国织锦产生了极大影响[1-2]。约在7世纪中叶,丝绸之路出土了大量斜纹纬锦,代替了初唐流行的斜纹经锦,是一种采用纬线的表里换层来显花的方式,这两种纬锦被称作唐代纬锦。在丝绸之路上出土的唐代纬锦既有中原地区织造的,也有中亚、西亚织造的。从工艺和纹样风格可以对其进行区分[3]。文化的影响向来是双向的,受历史及周边多方文化的影响,有一类比较有趣的织锦的主题纹样采用唐代流行的团窠宝花或陵阳公样,但技术上采用中亚系统纬锦来织造,或许是粟特织工学习唐代丝绸图案设计,粟特织锦的风格也并非固定不变,《中国藏学》[4]中记载,苏联学者A.A.叶鲁莎里姆斯卡娅于1972年发表了《论粟特丝织品工艺流派的形成》,将粟特丝织工艺进化做了详细的划分。在此基础上,笔者增补了在粟特地区全面伊斯兰化后,还有一类伊斯兰风格的粟特织锦。

1 波斯萨珊风格

典型的萨珊织物纹样通常有两种:含有动物纹样,或独立或行进列队中;有一定的网格骨架,采用联珠纹。波斯人酷爱狩猎,图像上最显著的特征是动物都处于飞跑状态,并非写实的。人物主要面部特征是眼睛,瞪得又大又圆,身形苗条,双臂紧靠胸部,画家并不想描绘写实的人物,所以画得有些僵硬和程式化,类似人物在萨珊金银器上也能看到。在萨珊时代,僵硬的表情被认为是庄重的,与同时期的拜占庭马赛克和壁画异曲同工。从研究萨珊艺术风格入手,可以进一步深入理解中国北朝到隋唐时代的“胡风东渐”。

吐鲁番阿斯塔那属7世纪早期的墓葬出土了大量中亚织锦,基本上都以联珠为团窠,中间再填以主题纹样,主要为人物、动物、花草。当时比较著名的题材有猪头纹(见图1)、大鹿纹、含绶鸟纹等,织造风格粗犷,经线加有Z向强撚,只有纬向的纹样重复。据考证[5],有学者最早在这个墓地掘出一块猪头纹样的织物,认为它就是波斯锦,他认为这类织锦为“萨珊式”风格,其图案为7世纪或8世纪初中国生产的萨珊式织锦仿制品。对兽或对鸟形式是“萨珊式”风格织物的最流行和最主要的母题。圆和椭圆的联珠,是织品装潢的波斯风格最具特色的面貌。第二类比较流行的图案是大鹿,又称“马鹿”(stag)。一般的马鹿长得像马一样雄壮,奔跑速度也很快,但在织锦纹样中,这种大鹿很胖,而且腿很细,不一定跑得快(见图2)。第三类图案是含绶鸟,在萨珊波斯的纹样中便有出现。纹样中的鸟有时没有含绶,只是立鸟,绶的形状也有不同变化。鸟颈后面通常还有一个飘带,有时也系在鸟腿上。图案最简单的立鸟可见于吐鲁番一件红地团窠联珠对鸟纹锦,这件织物有两只对鸟的联珠团窠,可以明显看出上下两只鸟并不相同,上面的鸟有飘带,下面的鸟则没有,因此图案在经向没有重复,但左右纬向完全对称,而且图案重复,这就是粟特锦的特点(见图3)。这类联珠团窠直径多为10~15cm,团窠中早期比较流行母题有野猪头、单独的大鹿、对鸭、对鸡。至唐代,与中华审美意趣相左的题材在联珠圈内淡出[6]。

(图1~图3均为唐 新疆吐鲁番阿斯塔纳出土)

2 隋唐汉化风格

在粟特艺术的鼎盛时代,由于向东贸易输出的需要,粟特织锦大量织造带有汉字的织锦,一部分可能来自粟特,但更大的可能是生产于唐朝及所统治的西域地区。一些汉文史料指出隋唐的蜀国生产联珠纹锦,称为陵阳公样,但是更多考古的证据来自吐鲁番。除了织锦,在中国境内考古发现的北朝粟特石葬具上也出现了大量石刻浮雕的联珠纹,或者水平排开的联珠带,不过比起新疆唐代吐鲁番纺织品上的联珠纹要简单得多。吐鲁番阿斯塔那出土的联珠纹织物的年代要比北朝粟特石葬具更早。出土于阿斯塔那18号墓葬的丝绸残片里有一件“胡王牵驼锦”,汉字是“胡王”,还有一些联珠圈内有汉字“吉”。印度丝绸专家克里希娜·希布女士认为,出土于新疆的联珠纹织锦明显是汉族织工的作品,或者是西域都护府属下的吐鲁番织工作品,但是已深度汉化。从织造手法来看,成对的人物及动物镜像,联珠圈里的汉字“胡王”和“吉”都与唐代墓葬明器很相似[1]。

另一个值得注意的地方是,两个联珠圈碰撞之际的节点,在粟特艺术中有两种纹样,一种是小圆形,围绕珍珠,含有新月,还有一种是小圆形里面含有小方块。前者的圆形代表太阳,新月代表月亮,两者合起来就是拜火教象征图案;后者类似中国隋唐的圆形方孔钱,在粟特接受大唐帝国统治的康居都督府时代,撒马尔罕和布哈拉都开始铸造圆形方孔钱币,只不过打上粟特铭文,圆形方孔的特点也在一定程度上体现了汉化元素。

3 拜占庭风格

粟特织锦中联珠圈内的神兽是来自萨珊波斯,来自拜占庭的图像母题,也融入了粟特艺术,主要有圆形的大勋章纹样,还有几个团窠之间衔接的花草纹样。同时,7世纪到9世纪之间,拜占庭工匠的织造技法,如斜纹纬锦,也在中亚粟特广泛流行。柏林所藏的克孜尔“十六带剑者窟”,王子们身穿粟特锦袍。他们僵立的姿势,朝向同一方向行进和踮起脚尖呈现了拜占庭壁画的风格。意大利艺术史家布萨格里也意识到,拜占庭艺术风格甚至影响到了粟特以东的西域地区,如中国新疆阿克苏地区的库车、克孜尔石窟中龟兹供养人行进图。丝绸之路东西交往的道路是双向的,粟特织物的图像数据很明显是中亚各国之间的互动,通过丝绸之路,粟特织造技术和染色技术被粟特移民随身携带着传到了拜占庭。相应的,拜占庭也把自己的织造、染色技术以及装饰风格传给了粟特人。当拜占庭工匠获得了粟特锦的样本之后,最初织造的是一模一样的仿制品,但随着技术的逐渐成熟,开始把华丽繁缛的拜占庭风格体现了出来。最典型的例子是水滴纹样的出现,经常出现在拜占庭织锦联珠圈里鸟的身上。与粟特织锦相比,更加风格化,更少几何化,表达了拜占庭权贵的品味。

4 伊斯兰风格

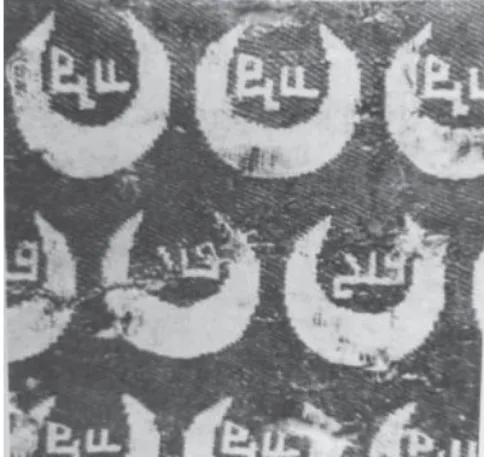

1912年,日本大谷探险队吉川小一郎在新疆阿斯塔纳墓发现一件织有外国文字的新月纹织物残片,长期以来,这件织锦的文字属性及其文字一直无人能识[7]。1985年,泉州博物馆的陈达生发现织锦上的文字应为科菲体阿拉伯文“farid fath”(唯有胜利),新月纹是伊斯兰艺术最为常见的艺术题材。从纺织技术看,这件织锦采用斜纹重组织技法,可能来自波斯或中亚,赵丰[8]认为,这件新月纹织锦应为8世纪早期伊斯兰纺织物。新疆巴楚县也出土了一件新月和兔子图案的唐代织锦,也可以认为是伊斯兰风格织锦(见图4)。这类伊斯兰风格的织锦显然与风行与丝路的粟特织锦不同,带有强烈的穆斯林信仰符号[9]。

图4 蓝地阿拉伯文新月纹锦(唐 新疆阿斯塔纳出土)

5 结束语

丝绸之路上的文明是一个动态的交互过程,除了贸易上的往来,还有深层次的思想和技术的传播,可以将其看作是族群和族群之间的文化交流。在中国境内发现的粟特织锦,有些可能是在原产地生产,然后被运往东方作为高档礼品,也有可能是中国织工模仿中亚的产品,或作为新的时尚而制造的仿品。这类被称作“粟特风格”织锦的纹样体系来源不是一个地区,而是在欧亚大陆上,通过丝绸之路的纽带在东西方各文化间产生文明互动。在接受波斯萨珊、拜占庭及唐王朝纺织文化的同时融合自身文化,织造出了精美的粟特织锦,其纹样蕴藏了深层的宗教文化意义,具有进一步研究的价值。