辽宁棚室西甜瓜蚜虫种群动态与药剂试验

2021-10-14范唯艳孙柏欣许国庆

钟 涛,范唯艳,孙柏欣,许国庆

(1辽宁省农业科学院植物保护研究所/辽宁省农作物有害生物控制重点实验室,沈阳110161;2辽宁省农业科技成果转化服务中心(辽宁农业博物馆),沈阳110161)

0 引言

西甜瓜是广受消费者喜爱的夏季消暑水果。辽宁棚室果蔬栽培较早,其中,辽南地区横贯北纬40°黄金水果种植带,被视为东北的瓜果之乡。得益于瓜果栽培较高的经济回报率,在省内以大中城市近郊为中心逐渐形成了西甜瓜种植区域,全省基本均有种植,大多数选择棚室栽培方式[1]。随着瓜果种植规模的扩大,瓜蚜(Aphis gossypii)上升为棚室西甜瓜栽培上的重要害虫。瓜蚜又名棉蚜,寄主种类较为广泛,以成蚜和若蚜刺吸汁液,多发生于叶背,世代重叠且生殖力高,可传播西瓜花叶病毒病等[2]。棚室环境密闭,缺乏天敌有效控制,瓜蚜种群增长较快[3]。瓜蚜多发生于授粉期、膨瓜期至采收期,对西甜瓜产量和品质影响很大[4]。应用微剂量内吸性杀虫剂可精准高效防治刺吸式口器害虫,且不会产生交互抗性[5]。噻虫嗪是第二代烟碱类高效低毒杀虫剂,内吸活性高,持效期长,瓜类作物上安全性好[6-8]。新高脂膜可作为保鲜剂保护贮藏水果,能有效抑制病斑的扩展,且不影响鲜果的正常呼吸[9]。

本地区西瓜栽培方式主要有地膜加小拱棚栽培和大中棚栽培2种,甜瓜栽培方式主要有大中棚栽培。由于土地资源紧张,难以进行倒茬和轮作,通常采取苗木嫁接方式提高抗重茬效果。棚内病虫害发生较重,防治时严重依赖化学农药,瓜农几乎每周都要喷施1次,严重制约西甜瓜品质的提升。为摸清本地区棚室西甜瓜蚜虫发生动态,通过田间调查和黄板诱集的方法对瓜蚜的发生和为害进行系统调查,初步明确棚内瓜蚜种群的消长动态,旨在为本地区西甜瓜蚜虫的科学防控提供理论参考。同时本研究检验一种助剂与常规化学农药混配后防治瓜蚜的效果,以期建立适合本地区西甜瓜蚜虫的有效防控技术。

1 材料与方法

1.1 试验时间与地点

2019年4—7月分别于营口市熊岳镇和凤城市大堡蒙古族乡栽培的西瓜棚内,自移栽至吊蔓期开展瓜蚜调查,每周调查1次,栽培品种均为‘甜王’西瓜。2019年1—4月于北镇市大屯乡调查反季节栽培的香瓜棚,栽培品种为‘脆宝’。田间管理遵循当地习惯。

田间药剂试验在辽宁省农业科学院试验基地(沈阳市沈河区东陵路84号)进行,土壤为壤土,有机质含量中等偏上。西瓜品种为‘懒汉瓜王’。定植时间为2020年5月25日,栽植密度10500株/hm2左右,行距1.5 m,株距0.6 m,收获时间为8月15日。试验选在西瓜伸蔓期进行,此时瓜蚜种群处于初盛期。

1.2 试验药剂

试验药剂为25%噻虫嗪水分散粒剂(瑞士先正达作物保护有限公司)、新高脂膜粉剂(陕西省渭南高新区促花王科技有限公司)。

1.3 调查方法

1.3.1 田间调查 选择代表性棚室,采取随机五点取样,每点按单株分别调查上、中、下层共5片叶,记录瓜蚜发生数量。

1.3.2 黄板诱蚜 在棚室内沿中线间隔10 m悬挂1张黄板,共挂10张,高度1 m,每周更换1次黄板。统计黄板上瓜蚜数量。

1.3.3 田间药剂试验 在田间共设4个处理,在蚜虫高峰期进行茎叶喷雾。(1)25%噻虫嗪水分散粒剂5000倍液+新高脂膜粉剂500倍稀释液;(2)25%噻虫嗪水分散粒剂5000倍液;(3)新高脂膜粉剂500倍稀释液;(4)空白对照(清水)。试验采用4次重复,随机区组排列,共设置16个小区,每小区20 m2。采用新加坡利农AGROLEX HD400喷雾器进行喷雾,用水量为50 L/hm2。

在田间采用5点取样法,每点在植株相同部位标记1片叶,施药前调查每小区的虫口基数,施药后分别于1、4、7、14天调查叶片上存活蚜量,并按式(1)~(2)计算虫口减退率和防治效果。

1.4 数据分析

采用Microsoft Excel 2003对数据进行分析作图,采用IBM SPSS Statistics 24.0邓肯氏新复极差法(DMRT)对数据进行差异显著性分析。

2 结果与分析

2.1 瓜蚜种群动态发生调查

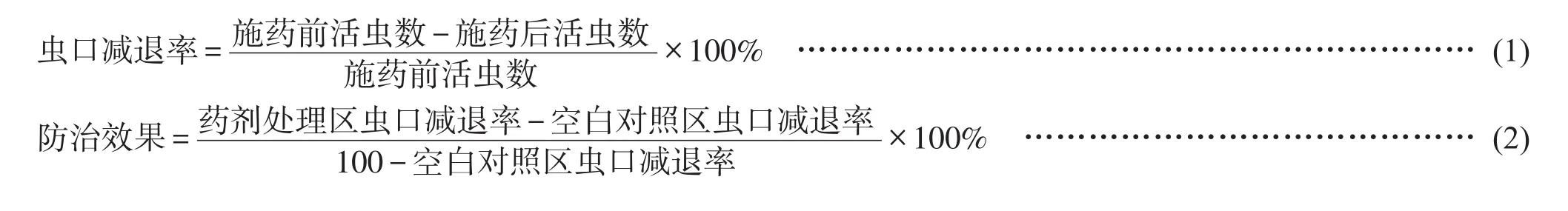

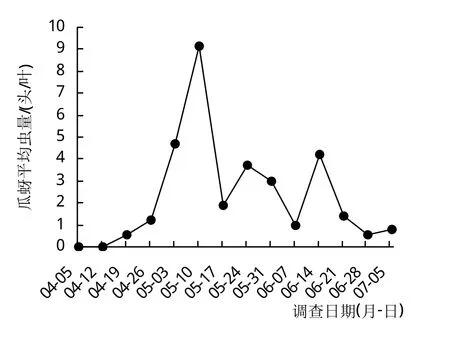

2.1.1 北镇市棚室甜瓜瓜蚜有翅蚜种群发生动态 对北镇市大屯乡甜瓜棚瓜蚜有翅蚜开展黄板监测发现,有翅蚜最早出现于11月中旬,表明扣棚后即有瓜蚜为害(图1)。棚内有翅蚜种群一直维持较低密度水平,随着秧苗生长发育,瓜蚜种群在完成定殖后,到第二年3月上旬瓜蚜有翅蚜达到诱集虫量高峰,其后数量小幅回升后下降。

图1 北镇市大屯乡甜瓜大棚黄板诱集瓜蚜发生动态(2018—2019年)

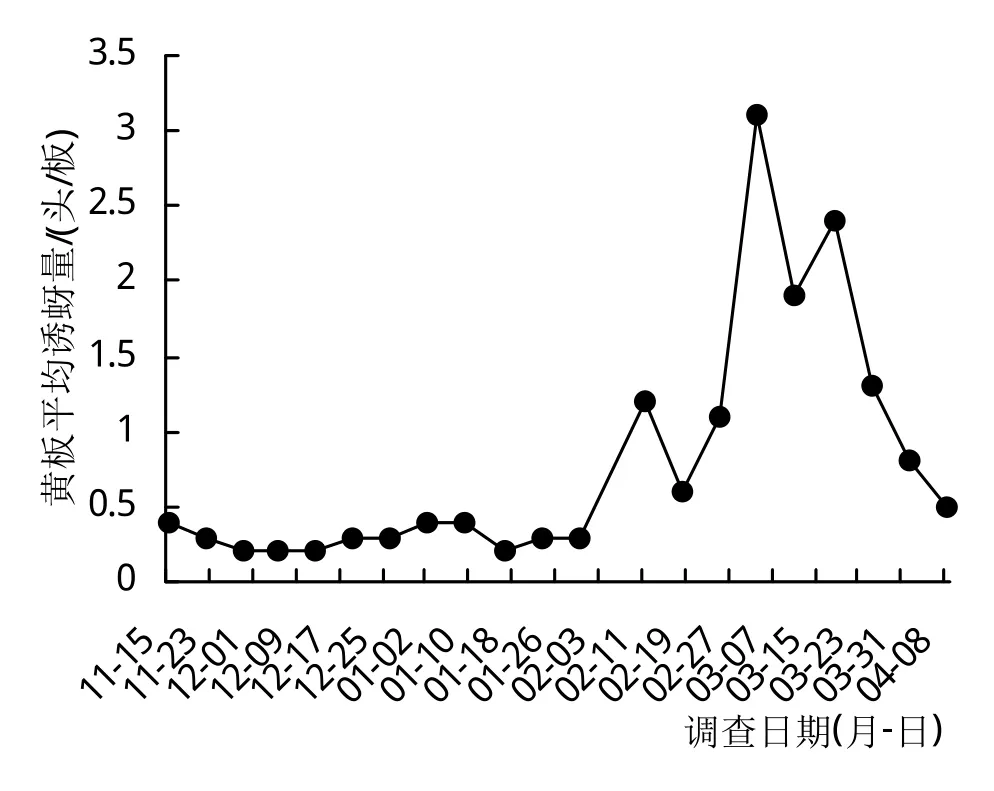

棚内抽样调查的结果表明,叶片上瓜蚜的种群动态呈单峰型增长曲线(图2),蚜量高峰早于黄板高峰1周左右。田间实际蚜量高峰出现在3月上旬,因此黄板监测到的蚜量高峰相对滞后。2月下旬开始,瓜蚜种群密度明显升高,由于食料短缺,竞争压力增大,导致产生大量有翅蚜。3月下旬蚜量出现下降趋势,4月中旬随着甜瓜采收,蚜量下降至最低点。因此,无论是黄板监测还是瓜叶调查,瓜蚜都是集中在3月发生为害,生产中应密切注意防控。

图2 北镇市大屯乡甜瓜大棚叶片上瓜蚜发生动态(2018—2019年)

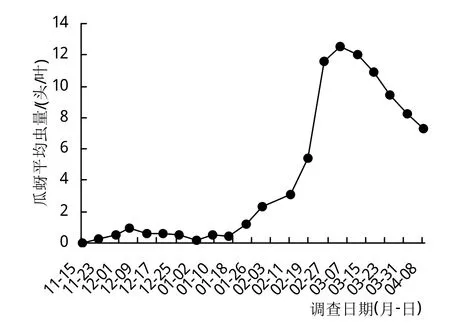

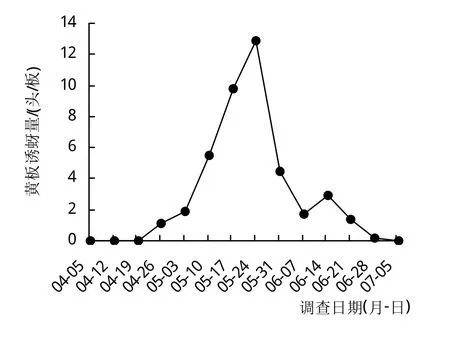

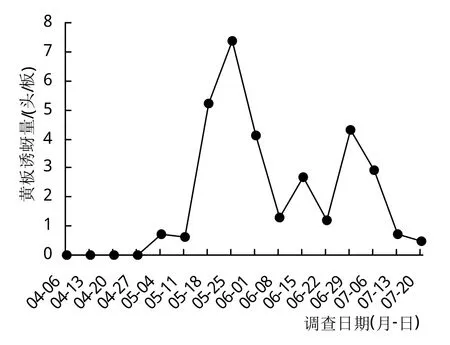

2.1.2 熊岳镇棚室西瓜瓜蚜有翅蚜种群发生动态 对营口市熊岳镇西瓜棚瓜蚜有翅蚜开展黄板诱集监测发现,有翅蚜最早出现于4月下旬。棚内温湿度适宜秧苗生长发育,瓜蚜种群完成定殖后,到5月下旬达到高峰,其后诱集数量逐渐下降(图3)。棚内抽样调查的结果(图4)表明,叶片上瓜蚜的种群动态呈多峰型增长曲线,蚜量最大高峰出现在5月中旬左右。随后蚜量出现明显下降趋势,5月下旬和6月中旬分别小幅回升,随着夏季高温来临,蚜量开始回落。因此,无论是黄板监测还是瓜叶调查结果,应选择在5月中下旬进行瓜蚜防控。

图3 营口市熊岳镇西瓜大棚黄板诱集瓜蚜发生动态(2019年)

图4 营口市熊岳镇西瓜大棚叶片上瓜蚜发生动态(2019年)

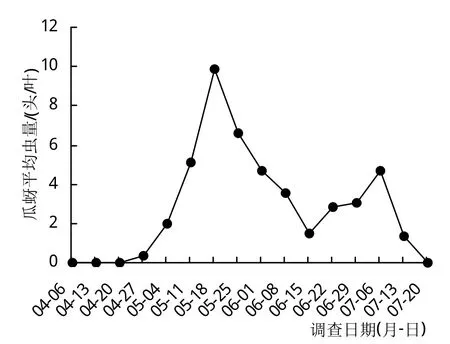

2.1.3 棚室西瓜瓜蚜有翅蚜种群发生动态 对凤城市大堡蒙古族乡西瓜棚瓜蚜有翅蚜开展黄板诱集监测发现,最早于5月初黄板可监测到瓜蚜有翅蚜,监测到的有翅蚜高峰出现在5月下旬,其后有2个小高峰(图5)。而田间调查发现4月下旬即有瓜蚜为害。随着棚内温湿度适宜秧苗生长发育,瓜蚜种群完成定殖后,到5月中旬达到蚜量高峰后下降,其后于7月上旬又出现1个小高峰,随后受温度升高影响蚜量呈下降趋势(图6)。棚内调查时也发现有天敌昆虫活动,如蚜茧蜂、小花蝽等。僵蚜发生率有一定程度增加。

图5 凤城市大堡蒙古族乡西瓜大棚黄板诱集瓜蚜发生动态(2020年)

图6 凤城市大堡蒙古族乡西瓜大棚叶片上瓜蚜发生动态(2020年)

对辽宁3地西甜瓜棚内瓜蚜种群发生动态分析,可以发现营口市熊岳镇和凤城市大堡蒙古族乡西瓜蚜虫的发生趋势基本一致。在西瓜生长季,初期蚜量均较低,及时施药对瓜蚜有较好的控制效果。随着瓜叶老化,瓜蚜种群下降,西甜瓜采收后瓜蚜危害都有所减轻。根据上述调查结果,北镇市棚室甜瓜蚜虫的防控关键期应选择在2月下旬,棚室春茬西瓜蚜虫的防控关键期应选择在5月中上旬。

2.2 田间药效试验

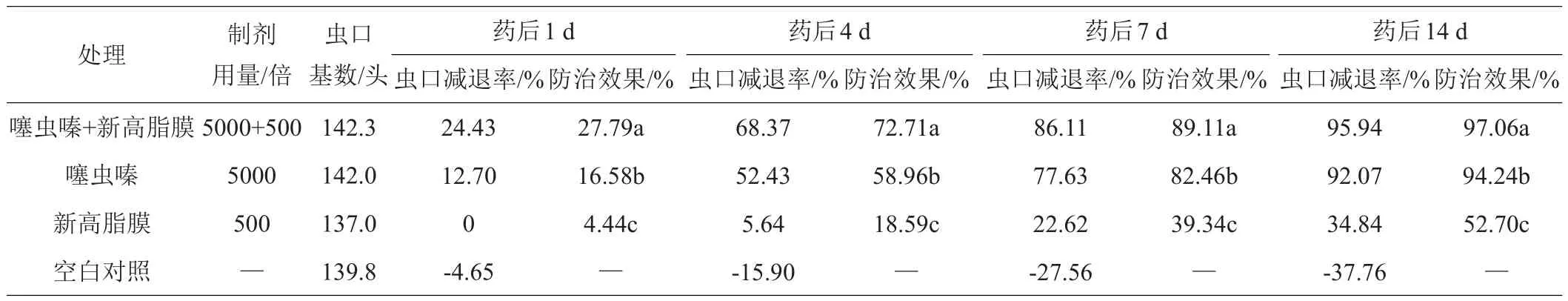

试验结果(表1)表明,3种不同处理对西瓜蚜虫均有显著的防治效果。其中,25%噻虫嗪水分散粒剂5000倍液+新高脂膜粉剂500倍稀释液处理在药后7、14天防效分别达到89.11%、97.06%,显著高于25%噻虫嗪水分散粒剂5000倍液处理。表明新高脂膜粉剂作为一种植物表面保护膜剂可显著提高化学农药的防治效果,实现减药和增效的目的。新高脂膜遇水自动扩展为连续的高分子膜,显著提高混配药剂中化学农药有效成分的持效性。新高脂膜粉剂500倍稀释液处理在药后14天的防效达到52.70%左右,其作用机制是干扰蚜虫取食,促进植株对内吸性杀虫药剂的吸收,抑制病斑的扩展,发挥抑病控蚜的双重防治效果。

表1 不同时间调查各处理后蚜虫虫口减退率和防治效果

3 结论与讨论

研究西甜瓜蚜虫种群的发生动态具有重要的经济学和生态学意义,不仅可确定瓜蚜的防控关键期,适时开展有效的防控,还能提升瓜果品质,实现国家大力倡导的农药减量施用目标。通过混配提高现有农药杀虫效果是最直接有效的方法。针对上述问题,本研究在辽宁省3地开展了瓜蚜的监测和调查,并开展了噻虫嗪与新高脂膜剂的混配增效研究。相较于单一药剂的施用,本研究结果可将防效显著提高3%~8%左右,同时还能实现控斑抑病的效果,节约杀菌药剂的投入成本。

由于温室环境密闭且高温高湿,害虫发生较大田具有明显特殊性。由于瓜蚜抗寒能力强,发育起点温度6℃左右,在15~30℃条件下均可繁殖[10-11]。温室内虫源由外界迁入,棚内无有性阶段,大面积保护地栽培有利于瓜蚜种群数量恢复和迅速增长[3,12]。北镇大屯乡甜瓜栽培扣棚早,得益于光照和棚膜、草毡的保温效果,冬季棚内温度可升至16.0℃左右[13],适宜瓜蚜的繁殖,因此蚜量在3月上旬出现高峰。营口市熊岳镇和凤城市大堡蒙古族乡两地棚室西瓜蚜虫发生规律较为相近,这是由于两地均位于北纬40°附近,栽培模式相近,因此蚜量高峰均发生在5月中旬。黄板是温室害虫种群动态监测的最有效工具[14],一般瓜苗定植后即可悬挂,根据黄板指示的害虫发生程度可及时喷药防治。根据调查结果,瓜蚜集中于2月底(甜瓜棚)或5月中旬(西瓜棚)发生为害,其后瓜蚜受防治措施影响种群下降,因此,应密切监测瓜蚜的发生动态,在防控关键期进行喷药以降低瓜蚜的种群密度。本研究中熊岳镇和大堡蒙古族乡西瓜蚜虫发生特点与张民照等[15-16]对北京大兴、昌平两地春棚西瓜蚜虫的发生特点较类似,瓜蚜数量均于5月达到高峰,6—7月出现一次较小的蚜量高峰;此外,本研究结果还与李一帆等[12]调查北京地区早茬西瓜蚜虫的规律也较一致,盛发期均出现在5—6月,这与上述地区普遍采用相近的西瓜栽培模式有关。

新高脂膜粉剂在农业害虫的防治上效果较理想[17],其本身无毒。研究表明噻虫嗪对瓜蚜毒力较强[18]。本研究通过田间试验明确了新高脂膜剂与25%噻虫嗪水分散粒剂混配有增效作用,结果表明25%噻虫嗪水分散粒剂对瓜蚜的14天防效达94.24%,新高脂膜也表现出较好的物理隔绝和52.70%的抑蚜防效,这与陈君等[19]防治杧果蚜的研究结果较为接近。此外,本研究结果与李一帆等[12]的试验结果也较为一致,表明噻虫嗪对瓜蚜的控害效果较理想,还可与生物制剂混配施用[20]。尽管噻虫嗪对瓜蚜的速效性防效不突出,但喷施后蚜虫停止取食,最终死亡[21]。有研究表明在瓜蚜发生初期,以1:10益害比投放天敌异色瓢虫,对西瓜蚜虫的防效可达85.0%左右[22]。瓜蚜发生早期蚜量少、聚集程度高且零星分布于中心株,此阶段可通过天敌的培育和人工助迁异色瓢虫等益生昆虫在瓜蚜发生初期进行控制,在蚜量高峰到来前采取必要化学防治,可实现减药控蚜的目的[23-24]。田间调查虫株发生率超过5%时应注意防治。当蚜量较大时,可燃放22%敌敌畏烟剂250~300 g进行应急熏杀防治[14]。辽宁地区每年普遍用于瓜蚜和病害防治就高达15次以上,而采用低毒噻虫嗪药剂与新高脂膜粉剂混配可减轻化学农药的选择压力,提高防效的同时还可延缓蚜虫抗性产生。由于温室中天敌种类相对较少,一旦瓜蚜暴发成灾,研究对象又是西瓜等高经济附加值作物,将造成不可估量的严重后果。因此,在开展瓜蚜种群动态监测和调查时,科学指导农户进行施药干预是十分必要的。下一步,本研究将深入辽宁省其他西甜瓜产区开展瓜蚜的调查与监测,以期更全面掌握辽宁地区瓜蚜的发生与为害规律,为实现瓜蚜的绿色防控和农产品质量安全提供技术支撑。