青藏高原东北部河湟谷地农村居民点布局优化

2021-10-12何建华李亚静覃荣诺

何建华,贾 宁,李亚静,覃荣诺,闫 成

(武汉大学资源与环境科学学院,武汉 430079)

0 引 言

伴随全球城市化快速推进,世界各国的农村在经济、社会、文化等方面经历剧烈重构[1-2],农村衰退与多元发展已成为一个全球性趋势[3-4],中国农村所受影响主要体现在农村人口向城市迁徙导致的聚落空心化、人口老龄化、宅基地荒废化等[5-6]。国家统计局数据显示,2020年末中国常住人口城镇化率已突破60%,并且《中国农村发展报告2020》预计到2025年中国城镇化率将持续增长到65.5%。城镇化率持续增长的同时,农村常住人口以及农村人居空间的需求将会持续减少[7],农村“收缩”已成为必然趋势,注定有一部分农村居民点需要迁移合并。在乡村振兴的新时代背景下,农村被赋予了重要的战略意义,面对不可回避的农村收缩,合理优化农村居民点空间布局,能够有效解决农村收缩所带来的农村用地不断被掠夺、持续的“空心化”、人居环境破败等一系列问题[8],借助农村人居空间的“精明收缩”来促进农村发展的“精明增长”[4]。

近年来,国外农村居民点用地布局的研究主要针对特定情形建立可持续评价指标体系来指导农村居民点的规划建设,如Garakani等[9]进行洪灾后重建,Dikmen[10]基于对个体居住环境满意度调查进行农村居民点布局优化。国内学者大多将农村居民点的空间演化机制[11-13]、布局影响因素[14]、乡村宜居性[2]、区位条件评价[15]等作为支撑农村居民点合理布局的依据,借助空间组合特征[16]、引力模型[17-18]、耕作半径分析[19]、加权 Voronoi图[20-21]等优化方法对农村居民点进行布局优化,并取得良好的效果。但从已有研究来看,研究区多侧重于中东部生态脆弱性较低、自然条件同质性较高的平原和丘陵地区,研究成果主要集中在农村居民点生活和生产空间范畴,而对于生态地位比较重要且生境脆弱的西部高原地区农村居民点的布局优化关注较少,而且目前给予生态考量的农村居民点布局优化研究大多数仅依据农村居民点的内部条件和周围生态环境差异进行居民点的布局优化,忽视了农村居民点是相互吸引、相互作用的有机整体,缺乏了对农村居民点之间联系及影响的考虑[22-24]。

河湟谷地位于青藏高原东北部,青藏高原与黄土高原的过渡地带,该地区自然条件变化强烈,生态系统尤为脆弱,农村居民点不合理发展易对生态环境造成严重威胁,因此其内部农村居民点的布局优化必须以生态安全格局稳定为前提[25]。基于此,本文以西宁市大通县为研究对象,通过构建景观生态安全格局来确定农村居民点布局优化的生态阻力,并通过构建农村居民点网络来反映各农村居民点在聚落体系中的地位和作用,根据二者的组合特征识别大通县农村居民点优化分类,以此确定农村居民点布局优化方案,以期为当地农村人居空间的“精明收缩”提供一定参考和依据,同时为河湟谷地农村居民点布局优化提供新思路。

1 研究区概况及数据来源

1.1 研究区概况

青海省西宁市大通县(101°51′~101°56′E、36°43′~37°23′N)地处青藏高原东北部河湟谷地,祁连山南麓,湟水河上游北川河流域,是青藏高原和黄土高原过渡地带(图1)。地势西北高、东南低,海拔为2 280~4 622 m,属高原大陆性气候。截至2019年,大通县域内幅员面积3 090 km2,其中农村居民点总面积为56.41 km2,占全县土地总面积的1.83%。全县共辖20个乡镇、289个行政村,域内农村居民点用地布局较为分散,集约度不高,主要分布于地势较低的东南部,呈现出“大散居、小聚居”的分布特征。同期,大通县农村人口24.51万人,农民人均纯收入11 279元,全县人均农村居民点用地面积230.15 m2,超出国家规定的最高标准(150 m2/人)。

1.2 研究数据来源

本文所用的研究数据包括2019大通县土地利用数据(1∶10 000)、土壤调查数据、NDVI数据、DEM数据、农村居民点间通行时间数据、村庄数据等。其中,土地利用和土壤调查数据由大通县自然资源和规划局提供;NDVI数据以来源于资源环境数据云平台(https://www.resdc.cn)的《中国月100 m植被指数(NDVI)空间分布数据集》;DEM数据来源于地理空间数据云平台(https://www.gscloud.cn)的30 m分辨率GDEM数据;农村居民点间通行时间数据分别运用高德开发平台(https://developer.amap.com)中搜索POI和路径规划功能爬取;村庄数据来源于2020年7—9月期间课题组的驻村调研数据。

2 研究方法

2.1 研究思路

针对河湟谷地生态地位重要且生境脆弱的特性,同时考虑到农村居民点是相互联系、相互影响的有机整体,所以其内部农村居民点布局优化要以生态安全格局稳定为前提,以聚落体系空间网络格局为基础。因此,为了能够协同促进区域生态环境安全和农村居民点发展,本文提出一种结合景观生态安全格局和潜在社会网络的农村居民点布局优化思路:首先,依据大通县生态环境特征和其所受威胁等因素,从水土保持、生物多样性保护、水资源安全保护 3个方面构建景观生态安全格局,并将其作为约束农村居民点布局优化的基本条件;其次,采用改进的空间引力模型测算各行政村农村居民点之间的“吸引力”,以农村居民点质心为节点、引力为连接边构建农村居民点网络,并运用网络节点中心性分析确定居民点在聚落体系中地位和作用;最后,基于分类推进农村发展的乡村振兴战略要求,根据综合景观生态安全格局和农村居民点网络节点中心性的组合特征,将研究区内农村居民点划分为重点发展、潜力优化、控制规模和迁移合并 4种类型,并针对各类型农村居民点提出布局优化调控建议。

2.2 景观生态安全格局构建

基于大通县地处河湟谷地的特殊地理位置,农村居民点的用地布局应重点考虑水土流失、生物多样性破坏以及水环境破坏等生态环境问题。因此,本文从水土保持、生物多样性保护和水资源安全保护 3个方面构建大通县农村居民点用地布局的景观生态安全格局。

2.2.1 源地的确定

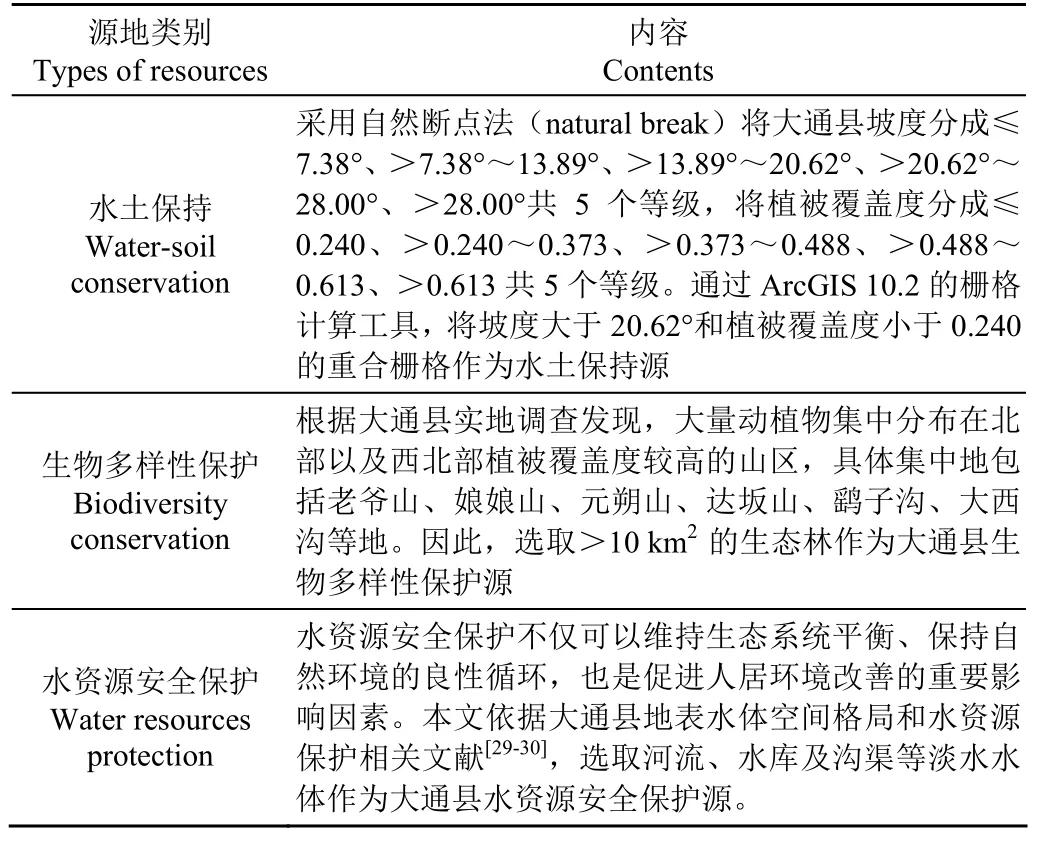

针对水土保持、生物多样性保护以及水资源安全保护的不同目的,分别确定其源地。参考高原地区生态系统服务价值与景观生态风险评价[26-27]、农村居民点布局适宜性评价的相关文献[28],结合大通县自然环境特征,确定各种保护目的的源地如表1所示。

表1 基于水土保持、生物多样性保护、水资源安全保护目的的景观生态安全格局源地Table 1 Source of landscape ecological security pattern based on soil and water conservation, biodiversity conservation and water resources security

2.2.2 阻力面构建

1)基于水土保持目的的景观生态安全格局阻力面构建

农村居民点的用地布局需要保证其地势环境的稳定性,若是其地势环境易催生水土流失,则会引发土地坍塌、泥石流等地质灾害,不仅影响周边居民的生产和生活活动,甚至还会危害到居民的人身及财产安全。参考相关文献[30],植被覆盖度、坡度、土地利用类型和土壤质地是造成水土流失的重要因子,因此,选取这 4个因子构建水土保持安全格局阻力面。依据区域植被覆盖度越低、坡度越大、土壤质地越轻越易发生水土流失的原则,对不同类别的植被覆盖度、坡度和土壤质地进行阻力系数的赋值。并参照谢高地等[31]的陆地生态系统单位面积生态服务价值当量研究成果和大通县自身的自然环境情况,确定不同土地利用类型对水土流失的阻力系数。综合大通县自然环境和专家意见,植被覆盖度、坡度、土地利用类型和土壤质地对于水土流失具有相同的影响,其权重均设为0.25,具体见表2。

表2 水土保持、生物多样性保护、水资源安全保护影响因素及其阻力系数Table 2 Influencing factors and resistance coefficient of water-soil conservation, biodiversity conservation and water resources security protection

2)基于生物多样性保护的景观生态安全格局阻力面构建

保护生物多样性是维持生态平衡的基础,而人类活动对野生动植物的迁徙和生存具有一定威胁,过度影响和干预会导致生态系统的失衡,从而危害人类的生活。因此,农村居民点用地布局也应考虑野生动植物栖息地的保护。本文选取植被覆盖度和土地利用类型作为构建生物多样性保护安全格局阻力面的阻力因子。植被覆盖度越高,植被总量则相对较多,生物的活动和迁徙也就相对较容易,生物多样性保护受到的阻力也就越小。土地利用类型的阻力则是依据生态系统单位面积生态服务当量[31]中生物多样性服务功能价值排序进行赋值。综合大通县自然环境和专家意见,植被覆盖度和土地利用类型对生物多样性保护影响的重要性一致,其权重均设为0.5,具体见表2。

3)基于水资源安全保护的景观生态安全格局阻力面构建

水是一切生命活动的根本,水资源安全直接关系到居民生产、生活和经济、社会、生态的可持续发展。同时,居民日常的生产、生活活动也难免对其所在地区水资源安全造成一定的影响,处理不当甚至导致水资源的污染和短缺,从而对人类的生存安全构成重大威胁,因此,农村居民点用地布局还要兼顾水资源安全的保护。综合考虑大通县地理位置和自然环境及相关专家意见,本文选取植被覆盖度和土地利用类型作为构建水资源安全格局阻力面的阻力因子,并设置其权重均为0.5。植被覆盖度越高,水源涵养林也就越丰富,水资源安全保护受到的阻力也就越小。土地利用类型的阻力则是依据生态系统单位面积生态服务当量[31]中气候调节和水源涵养功能价值排序进行赋值,具体见表2。

2.2.3 景观生态安全格局构建

本文采用最小累积阻力模型(Minimum Cumulative Resistance,MCR)构建景观生态安全格局。最小累积阻力模型通过计算物种在景观阻力面上从源地到目的地所需耗费的最小累积阻力,通过最小累积阻力的大小可以判定源向外扩张的可能性,反映了空间单元与源的连通性。公式如下:

式中f为反映最小累积阻力与到源地的距离及景观基面特征的正相关关系的未知函数;Dij为从生态源地j到景观单元i的空间距离;Ri为景观单元i对源地扩散所造成的阻力。

2.3 农村居民点网络分析

2.3.1 引力模型及改进

由于不同农村居民点的规模、生产条件、生活条件、区位条件等存在差异,造成不同农村居民点在布局优化过程中具有不同的导向作用,这种导向既反映了农村居民点在聚落体系中的地位和作用,又反应了聚落体系内部村庄之间的相互作用和联系程度[22]。本文采用引力模型来表征这种导向作用,并对模型中“质量”和“距离”参数加以改进。其中,农村居民点的“质量”从村庄规模、生活条件、生产条件和区位条件四个方面综合测度;农村居民点间“距离”借助空间可达性将距离这一度量概念转变为时间成本概念,以最小通行时间成本来表征[32]。

式中PIJ为农村居民点I和J之间的联系强度,MI和MJ分别为农村居民点I和J的质量,TIJ为农村居民点I到J的最小通行时间成本,G和b为经验系数,通常G取1,b取2。

1)农村居民点质量测算

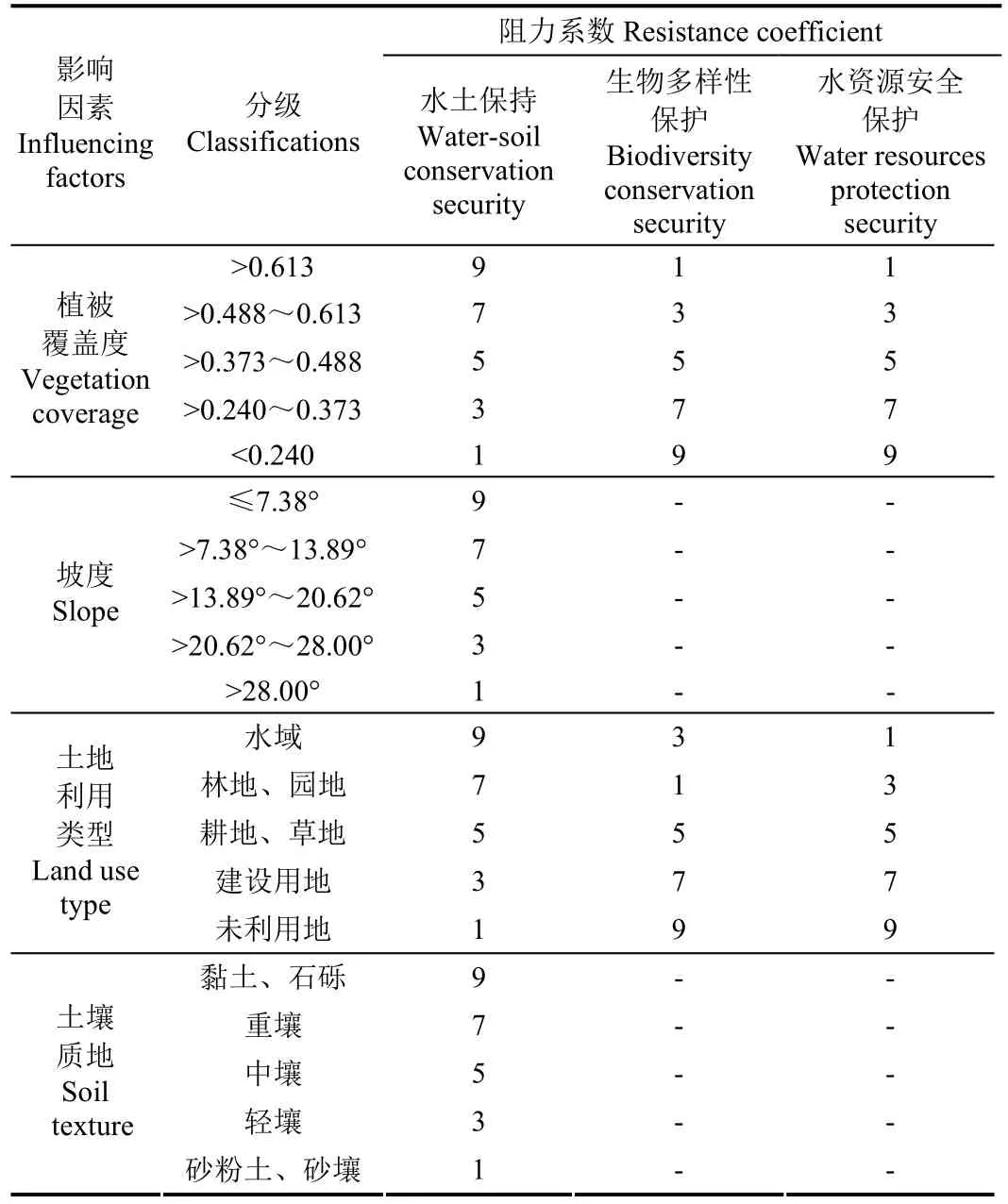

按照促进“生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀”的总体要求,参考已有相关研究[22],综合大通县农村居民点的实际情况,遵循系统性、科学性、可操作性等原则,从村庄规模、生活条件、生产条件、区位条件4个方面选取了13个二级指标构建农村居民点质量评价指标体系,并运用层次分析法确定指标的权重,具体见表3。

表3 大通县农村居民点质量评价指标体系Table 3 Evaluation index system of rural residential area quality in Datong County

2)农村居民点间可达性测度

大通县域内地类丰富、农村道路网线众多,且地形起伏度较大,居民外出时会受到地类和地形要素的影响,单纯的只考虑空间距离并不能准确表征农村居民点之间的空间可达性。因此,本文基于Python编程,利用高德开发平台中路径规划功能提取农村居民点之间两两最小通行时间成本,建立可达性矩阵。

3)农村居民点网络构建

依据复杂网络的特性及分析思路,将各个行政村农村居民点抽象为节点,以农村居民点之间的引力强度作为连接边,构建大通县全域农村居民点网络。

2.3.2 网络节点中心性分析

本文采用社会网络分析中的度中心性方法。度中心性能够刻画网络中某一节点与其周围节点相互联系的程度,是网络分析中描述节点中心性最直接的度量指标。节点的度中心性越高,说明该节点与周围节点的联系程度越大,节点在网络中就越重要。具体表示为

式中Qm为节点m的节点强度,amn为节点m、n之间连接边的数量,um为与节点m相邻的节点的个数。

3 结果与分析

3.1 景观生态安全格局评价

运用最小累积阻力值的频率直方图,以阻力值发生明显转折处作为阈值,将最小累积阻力值划分为 4类,得到大通县水土保持、生物多样性保护和水资源安全保护单因子景观安全格局及综合景观生态安全格局,结果如图2所示。

在单因子景观安全格局方面,从图2a水土保持安全格局来看,大通县水土保持安全水平从中部向四周逐渐降低。其中,低安全水平区域主要集中在西北部坡度大、土壤质地轻、植被覆盖度相对较低的山区,该类区域较易发生水土流失,不适宜布局农村居民点用地;从图2b生物多样性保护安全格局来看,大通县生物多样性保护低安全水平区域主要集中在西北部植被覆盖度较高的生态林地,该类区域生态环境优越,生物资源量丰富,十分适宜动植物生存与繁衍,在农村居民点布局优化时应适当避让,降低人类活动对野生动植物栖息地的干扰;从图2c水资源保护安全格局来看,大通县水资源保护安全水平以低安全水平区域为中心,向外安全水平逐渐提高。其中,低安全水平区域主要集中在县域内河流、水库及其周围地区,该类区域不仅孕育着丰富的物种,还是大通县淡水资源的基本来源,应避免人类活动景观的分布与建设对其水环境造成破坏。

在综合景观生态安全格局方面,如图2d所示,大通县综合景观生态安全水平呈现明显的“西北低、东南高”的空间特征,这种分布态势与大通县地形地貌特征较为一致。综合景观生态安全格局从低到高 4个等级的安全水平区域分别占大通县总面积的53.40%、21.35%、15.69%和9.56%。其中,安全水平较低的区域主要分布于西北部坡度较大的山区;安全水平较高的区域主要分布于中部、南部等地势相对较为平坦的地区,该类区域不仅有中等安全水平区域提供水土流失的缓冲作用,又距离野生动植物的栖息地较远,而且居民的生产、生活对区域水资源安全的影响也较小,是农村居民点用地布局的理想场所。

3.2 农村居民点网络分析

以各行政村农村居民点质心为节点,节点间引力强度作为连接边,构建大通县农村居民点网络。在此基础上,运用式(3)计算网络节点度中心性,并利用自然断点法将其分为 4级,然后将节点度中心性分级定位于网络节点之上,并应用ArcGIS 10.2空间功能实现农村居民点网络结构图的可视化表达(图3)。

由图3可知,大通县农村居民点网络节点度中心性呈现“中高周低”的空间特征,高级节点对低级节点的引力传递具有方向性和层级性,并且各级节点之间的引力强度具有严重的不均匀分布性,表明各级节点之间联系程度差异较大,村落空间网络具有典型的无标度特征。其中,Ⅰ级节点共 15个,其农村居民点面积合计为6.26 km2,占全县农村居民点总面积的11.09%,主要位于桥头镇、城关镇、塔尔镇等中部乡镇,该类节点在网络中具有很高的地位和作用,对周围节点有很强的吸引力和辐射力,是农村居民点网络中的关键节点。Ⅱ级节点99个,其农村居民点面积合计为22.16 km2,占全县农村居民点总面积的39.29%,主要位于Ⅰ级节点周围,在网络中的地位和作用虽弱于Ⅰ级节点,但其局部集聚程度较高,彼此间相互联系密切,成为农村居民点网络中的次关键节点。Ⅲ级节点共 122个,其农村居民点面积合计为21.08 km2,占全县农村居民点总面积的37.38%,广泛分散于整个空间网络,是高级节点与低级节点交流的“中介”与“桥梁”。Ⅳ级节点 53个,其农村居民点面积合计为6.91 km2,占全县农村居民点总面积的12.24%,主要位于乡镇边缘,该类节点由于农村居民点发展较为落后,生产、生活与区位等条件较差,导致与周围节点联系程度较弱,节点度中心性偏低,在整个农村居民点网络中处于弱势地位。由此可见,大通县农村居民点网络节点度中心性分布较不均衡,度中心性高的节点较少且分布较为集中,度中心性较低的节点占多数,其农村人居空间还有待实现“精明收缩”。

3.3 农村居民点空间布局优化策略

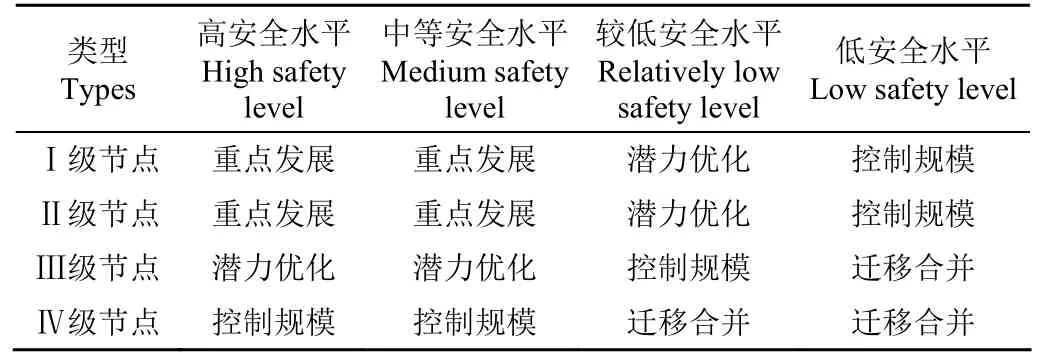

按照分类推进农村发展的乡村振兴战略要求,基于农村居民点布局集约化的理念,将景观生态安全格局评价结果作为约束条件,以不对区域生态环境造成威胁为前提,以生态安全格局稳定、保证可持续发展为原则,结合农村居民点在现有聚落体系空间网络格局中的地位和作用,将大通县农村居民点用地划分为重点发展、潜力优化、控制规模、迁移合并 4种布局优化类型,具体划分标准见表4,划分结果见图4。

表4 大通县农村居民点布局优化类型划分Table 4 Classification of rural residential area layout optimization in Datong County

重点发展型农村居民点共计 84个,其农村居民点面积合计为21.00 km2,占全县农村居民点总面积的37.22%,集中分布于中部的城关镇、桥头镇、塔尔镇、良教乡与南部的黄家寨镇、长宁镇等乡镇。该类型农村居民点在景观生态安全格局评价中处于安全水平较高的区域,其发展不会对区域生态环境造成较大安全隐患;并且处在农村居民点网络中的关键位置,是农村居民点发展的重点。在今后发展过程中要以“完善功能、健全服务、扩大规模”为导向,一方面主动承接城镇辐射,通过城镇带动实现城镇化发展,另一方面积极带动周围村庄发展,并且预留适度的发展空间来承接迁移合并型村庄人口与产业的转移。

潜力优化型农村居民点共计 109个,其农村居民点面积合计为21.12 km2,占全县农村居民点总面积的37.45%,广泛分散于各个乡镇。该类农村居民点的发展受到的生态安全格局约束较小,并且其节点中心性级别较高,在农村居民点网络中具有一定优势,发展条件仅次于重点发展型。在今后的发展过程中一方面需要承接重点发展型村庄的辐射带动,进一步优化其内部用地结构,提高土地集约化利用水平,提升村庄的发展潜力,另一方面还需注重生态环境保护,降低农村发展带来的生态风险。

控制规模型农村居民点共计66个,其农村居民点面积合计为10.27 km2,占全县农村居民点总面积的18.20%,主要分布于南部的景阳镇、长宁镇与东北部的东峡镇、朔北乡及西部的逊让乡、多林镇等乡镇。该类型的农村居民点在网络中节点中心性级别较低,或者农村居民点发展的生态风险较高,在今后发展过程中做到保护与发展并重,以生态安全格局稳定性为前提,严格控制农村居民点的无序扩张,盘活村庄内部存量建设空间,实现农村居民点的集约布局与内部发展。

迁移合并型农村居民点共计29个,其农村居民点面积合计为4.02 km2,占全县农村居民点总面的7.13%,主要分布于宝库乡、青山乡、青林乡等西北部乡镇,该类型农村居民点发展不仅受到较大的生态安全格局约束,还会受到水土流失等生态灾害的威胁,并且在农村居民点网络中节点中心性级别较低,与周围村庄的联系程度小,因此将该类农村居民点划分为迁移合并型,在其今后发展过程中应向周围生态约束低、吸引力大的重点发展型村庄迁移集中布局,从而保证未来农村居民点发展不会破坏区域的生态安全,同时避免生态问题为农村居民带来危害,进而促进整个大通县生态系统绿色发展,实现农村人居空间的“精明收缩”。

4 讨 论

在河湟谷地等生态地位重要且生境脆弱的地区,不合理的农村居民点扩张和发展不仅会严重威胁到区域的生态环境安全,而且农村居民还会受到生态灾害的危害。鉴于此,为了协同促进区域生态环境安全和农村居民点发展,本文提出了一种结合景观生态安全格局与潜在社会网络的农村居民点布局优化方法,并以大通县为例进行实证研究,在生态安全格局稳定前提下基于潜在社会网络开展农村居民点布局优化,既能维持区域生态平衡和保证生态安全,同时也可以维系聚落体系的潜在社会网络格局,保持农户原有的生活习惯,降低迁移农户搬迁后的环境陌生感,从而实现生境脆弱地区农村人居空间“精明收缩”和农村发展“精明增长”。本文虽然借助最小累积阻力模型和引力模型从景观格局理论与复杂网络理论对青藏高原东北部河湟谷地农村居民点布局优化进行了探讨,但是仍存在不足,在构建景观生态安全格局的过程中,阻力系数及不同地类的生态系统服务价值主要是参考已有的研究成果,未对高原地区阻力系数设定的科学性与合理性进行具体探讨。此外,由于数据获取的原因,农村居民点网络构建是以各行政村农村居民点的质心为节点,未能将研究单元细化至自然村,今后还有待进一步细化和深入研究。

5 结 论

本文针对河湟谷地生态地位重要且生境脆弱的特性,基于生态保护的视角,在景观生态安全格局稳定前提下借助潜在社会网络将大通县农村居民点划分为重点发展型、潜力优化型、控制规模型和迁移合并型 4种布局优化类型,其面积分别为 21.00 、21.12 、10.27 、4.02 km2,并针对4种类型农村居民点提出以下布局优化策略:重点发展型要以“完善功能、健全服务、扩大规模”为导向,优先向城镇化发展,并且合理引导周边迁移合并型的农村居民点向该区域集中;潜力优化型应进一步优化其内部用地结构,提升村庄的发展潜力,同时注重生态环境保护,降低农村发展带来的生态风险;控制规模型应严格控制农村居民点的无序扩张,盘活村庄内部存量建设空间,实现农村居民点的集约布局与内部发展;迁移合并型应向周围生态约束低、吸引力大的重点发展型村庄迁移集中布局,从而保证农村居民点发展不会破坏区域的生态环境安全,实现零散闲置居民点“精明退出”。