青岛市轨道交通运营客流低于预期原因分析及改进对策

2021-09-29徐泽洲高洪振魏金丽

徐泽洲 高洪振 魏金丽

(1.青岛市城市规划设计研究院,266071,青岛;2.青岛理工大学机械与汽车工程学院,266520,青岛 ∥ 第一作者,高级工程师)

截至2020年底,青岛市共开通运营6条轨道交通线路,运营里程246.2 km。2021年3月全网日客运量在60~70万人次,平均客运强度在0.3万人次/km左右,呈现客流总量和客运强度双低局面。当前正值青岛轨道交通三期建设规划上报和国土空间规划编制的窗口期,有必要全面剖析客流不及预期的原因,为后续线路建设选择、城市规划等提供依据。

1 青岛市轨道交通运营网络及客流特征

青岛轨道交通2号线和3号线为主城区内的普线,客运强度在1.0万人次/km左右;11号线和13号线为市域快线,按照城际铁路程序报批、轨道交通制式建设,里程分别为58.4 km和67.6 km,约50%的线路位于主城区以外;1号线和8号线均于2020年底开通运营北段,其中,1号线北段位于主城区北部边缘,8号线北段大部分位于市郊区。后4条线路的运营里程占总运营里程的80%,而客运量仅占总客运量的24%。

2 青岛市轨道交通运营客流低于预期的原因分析

2.1 外部环境发展低于预期

1) 人口增长缓慢。根据2019年青岛市统计公报,全市常住人口规模达到950万人,同比增长1.12%。而国务院批复的城市总体规划预测2020年全市常住人口规模达到1 200万人,实际人口较规划预期减少26.3%。人口增长慢是轨道交通客流低的最直接原因。

2) 公共交通出行比例低。通过交通综合治理,交通运行状况得到明显改善。高德地图数据显示:青岛高峰时段交通拥堵指数在全国的排名由2015年的第9位降到2019年的第20位。由于缺乏对小汽车拥有和使用的有效管理,中心城区小汽车交通出行比重长期高居35%左右,而公共交通出行比例却徘徊在28%以下,低于城市综合交通规划预测的2020年达到35%的发展目标。

2.2 沿线土地开发建设进程滞后

本文引入POI(兴趣点)业态数据和LBS(基于位置服务)云数据进行轨道交通客流与土地开发建设的耦合性分析。

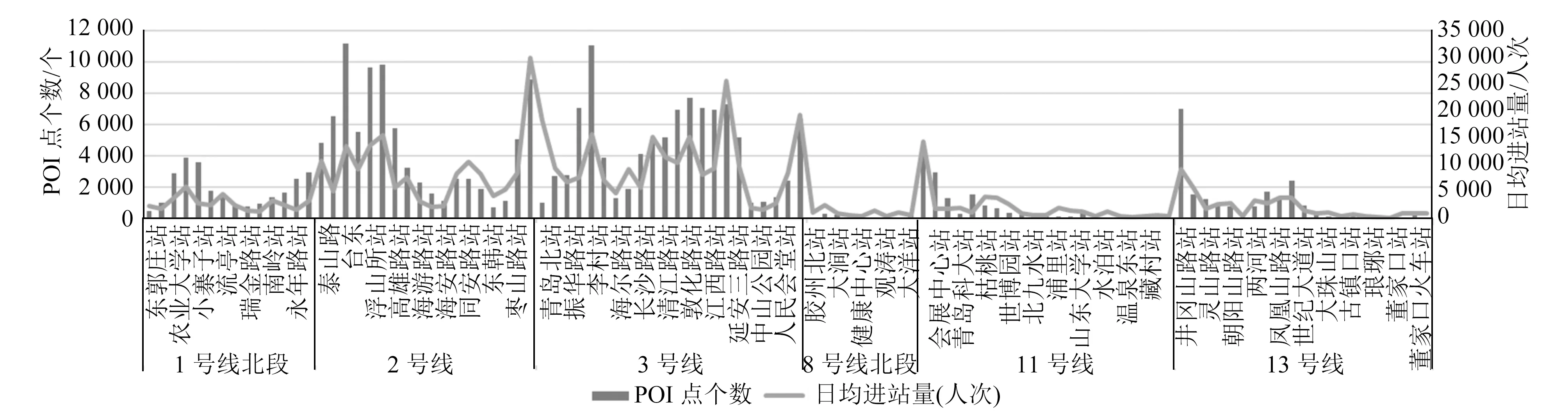

2.2.1 POI数量与站点客流相关性分析

图1为青岛市轨道交通沿线POI点数与站点进站客流量关系图。由图1可见:POI数量与站点进站客流量呈正相关性,即轨道交通站点周边POI点数越多则进站客流量越大;2号线、3号线均处于POI热力较高区域,而8号线、11号线和13号线沿线的POI热力较低。POI数量排名前10的轨道交通站点中有6个站点乘降量也在前10之列,重合度较高。

图1 青岛市轨道交通沿线POI点数与站点进站客流量关系图

2.2.2 基于LBS云数据计算人口岗位与站点客流相关性分析

基于百度地图海量定位数据(LBS云数据),运用合理规则和算法计算人口岗位数量。经分析发现,2号线、3号线站点1 000 m半径覆盖范围人口岗位密度高达2.5万个/km2,而1号线、8号线、11号线和13号线覆盖人口岗位密度较低,分别为1.28个万/km2、0.17万个/km2、0.33万个/km2和0.65万个/km2,人口岗位密度与轨道交通客流呈正相关关系。

通过以上两种方法分析,8号线、11号线和13号线大部分线路位于市郊区,沿线土地开发建设滞后,POI数量少,人口岗位密度低,导致缺乏客流支撑,客流效益差。

2.3 站点周边交通换乘体系不完善

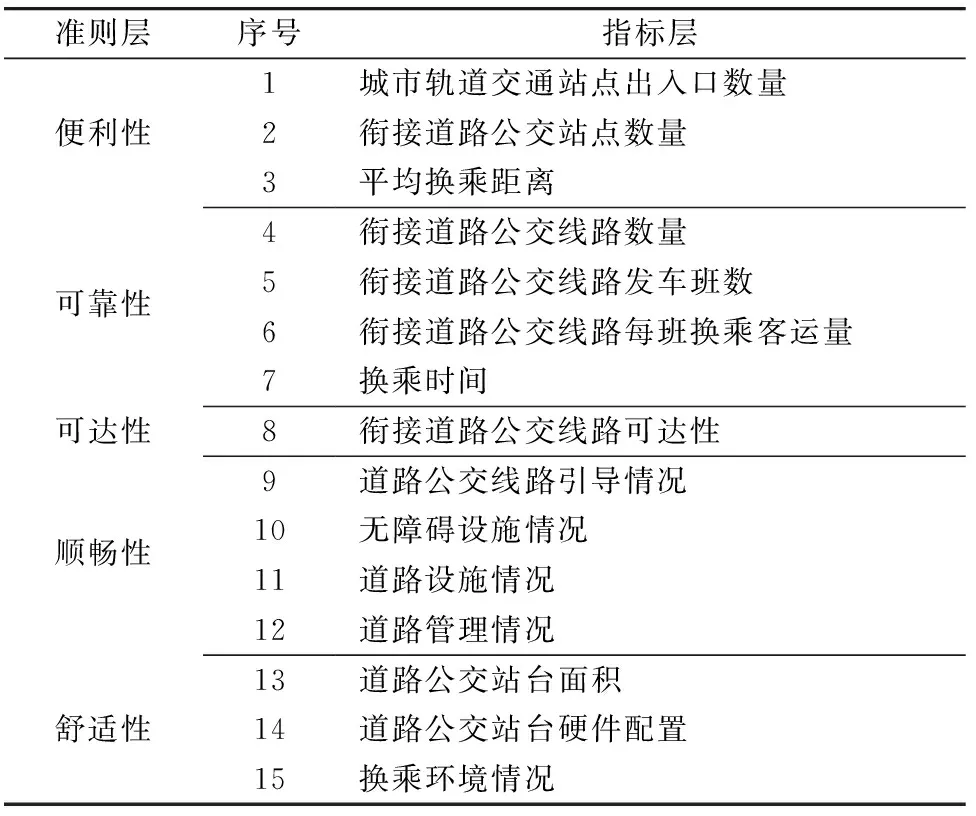

为科学评估城市轨道交通与道路公交的协同关系,本文建立了城市轨道交通站点换乘指标评价体系,选取了便利性、可靠性、可达性、舒畅性、舒适性5个维度共15个评价指标(见表1)。对2号线、3号线和11号线(市区部分)的45个站点换乘指标进行综合评价赋分,得60分以上的站点仅占38%。50%以上的站点换乘通道存在违规停车、道路设置不完善、占道经营等问题,30%的站点换乘环境相对较差,20%的站点与道路公交站点衔接距离超过150 m。为进一步论证城市轨道交通接驳道路公交换乘距离与客流量的关系,以道路公交停靠站距离最近城市轨道交通站点出入口的距离变化来分析城市轨道交通客流量的变化敏感性。分析发现,如果换乘距离增加100 m,则临近的城市轨道交通站点出入口客流下降2.47%;,如果换乘距离增加200 m,则临近的城市轨道交通站点出入口客流下降3.56%。由此可知,青岛市轨道交通站点周边交通换乘体系不完善,降低了城市轨道交通的吸引力,导致接驳客流下降。

表1 城市轨道交通站点交通换乘评价指标

2.4 城市轨道交通线路行车间隔过大

通过对国内多个城市的轨道交通运营数据分析发现,城市轨道交通客流与线路行车间隔呈负相关关系,即:客流越大,行车间隔越小;反之亦然。为节省运营成本,大多城市对客流小的线路通常采取加大行车间隔的做法,从而导致恶性循环。

青岛市轨道交通2号线、3号线高峰期行车间隔为3~4 min,服务水平尚可。其他4条线路高峰期行车间隔为5~10 min,平峰期行车间隔为7~16 min,加之快线站间距较大,站外衔接时间较长,导致全出行链总耗时长,降低了城市轨道交通吸引力。利用客流预测模型对青岛市轨道交通运营线路进行敏感性分析发现,若8号线北段、11号线行车间隔降低2 min,则客运量增长3%~5%;1号线北段、13号线行车间隔降低2 min,则客运量增长5%~8%。

2.5 管理体制不健全

1) 设施建设方面:青岛市轨道交通建设与交通接驳设施建设的主体单位不同。城市轨道交通建设单位对接驳设施的建设仅局限于线路征地范围内,若不在城市轨道交通工程范围内则无法建设。在建设程序上存在障碍,城市轨道交通选线仅限于线路本身,对于接驳设施并不纳入选线范围。接驳设施一般在工可阶段进行选址,但部分接驳设施用地未纳入法定规划,往往因缺少规划依据而导致落地难。

2) 票制票价方面:目前青岛市道路公交人次票价约0.59元,远低于济南(1.17元)、武汉(1.15元)、合肥(1.00元)、南京(0.91元)、厦门(0.87元)、苏州(0.81元)等同类城市[1]。城市轨道交通人次票价约2.05元,是道路公交的3.5倍,两者票价不协同降低了城市轨道交通的竞争力。

3) 运营管理方面:青岛市轨道交通和道路公交分属于不同运营主体,在运营组织、发车安排等方面存在多方外部协调工作,难以建立一个整体性强、效率高、融合密切的一体化运营管理机制。

3 促进青岛市轨道交通客流增长的对策

3.1 合理确定城市轨道交通线网规模,优化线路布局

在城市轨道交通线网规划阶段,线网规模预测不能简单地采用人口密度法、线网密度法进行预测,而应结合每个城市的实际交通需求,充分考虑网络效益,并不是规模越大越好、密度越密越好。青岛市城市轨道交通线网规划中的市域快线14号线(主城至平度)和17号线(主城至莱西),起终点区间几乎没有集中建设区,属于典型的点到点服务线路,两个卫星城与主城之间的距离均在100 km左右,超出通勤客流出行范围,预测远期客运强度低于国办发[2018]52号文要求的0.4万人/km。考虑到主城至莱西之间的青荣城际铁路已通车运营、主城与平度之间规划有胶州—平度—莱州城际铁路,可利用城际铁路余能开辟市域列车来解决非通勤客流需求。因此,建议在新编线网中取消城市轨道交通制式的14号线和17号线。

3.2 科学论证城市轨道交通线路建设时序,优先安排沿线建设项目

上海市轨道交通建设采取“先中心城区、后外围组团”的建设时序,既解决了中心城区的交通拥堵问题,也提高了城市轨道交通客流效益,减轻了财政压力[2]。青岛市目前开通运营的6条轨道交通线中有4条属于市郊线(段),已经出现了明显的运营效益低问题,存在较大社会风险。建议青岛市即将上报的三期建设规划应合理控制外部TOD(交通引导发展)线路,优先选择SOD(服务引导发展)线路。在建设项目安排上,应优先出让城市轨道交通沿线土地、安排建设项目,加强城市公共服务配套设施建设,提高入驻率,缩短客流培育时间。

3.3 落实TOD发展模式,优化城市轨道交通沿线土地利用规划

3.3.1 优化土地利用功能

住房和城乡建设部发布的《城市轨道沿线地区规划设计导则》(以下简称《导则》)提出:城市轨道交通影响区应以居住用地、公共管理与公共服务用地和商业服务业用地为主。其目的是保证城市轨道交通站点核心区拥有强大的客流。

通过将青岛市规划的约500个轨道交通站点与中心城区控制性详细规划进行叠加分析发现,站点1 000 m半径覆盖范围的R类(居住)、A类(公服)和B类(商服)的用地占比约为63%,低于典型TOD发展城市约70%以上的水平。8号线、11号线和13号线较多站点周边现状存在大量非建设用地,甚至个别站点周边城市规划也无建设用地覆盖。建议在本轮国土空间规划中进一步优化轨道交通站点周边用地功能,增加R类A、类和B类建设用地比重。

3.3.2 适度提高开发强度

研究表明,在考虑交通和公共配套设施承载力以及日照等相关标准要求的基础上,建议枢纽型城市轨道交通站点周边用地开发的毛容积率为3.0~7.0,中心型站点的毛容积率为2.0~4.2,社区型站点的毛容积率为1.8~2.7[3]。《导则》提出了不同类型站点核心区(200 m半径覆盖区)平均容积率在2.0~6.0之间。经统计,青岛市的轨道交通站点核心区规划平均容积率约为2.15,低于《导则》和TOD发展成熟地区的经验值。建议在后续城市规划中,划分城市密度分区,适度提高站点周边土地开发强度。

3.4 促进多元公共交通方式融合,提升城市轨道交通吸引力

城市轨道交通与小汽车交通的竞争体现在全出行链的总耗时上。由于城市轨道交通站点覆盖面积有限,因此两端衔接时间较长。通过对全国多个城市轨道交通接驳调查数据分析发现,城市轨道交通两端接驳时间占到总出行时间的40%左右。为充分利用城市轨道交通资源,应有效推进多网融合,压缩两端接驳时间。

1) 制定多网融合发展政策。出台促进城市轨道交通与道路公交一体化实施意见,建立城市轨道交通接驳设施“三同时”机制,理顺规划、建设、报批和验收等程序。

2) 组建多网融合协调机构。组建城市轨道交通运营企业和道路公交运营企业一体化综合协调机构,研究通过收购、参股形式实现大公交公司之间的互通融合,远期朝大交通管理体制改革方向推进。

3) 制定多网融合实施方案。优化城市轨道交通沿线道路公交线路,实现网络融合;构建无缝衔接、高效换乘的城市轨道交通枢纽体系,实现设施融合;建立基于里程的公共交通联网票价、整合各种公共交通时刻表等措施,实现运营融合。

3.5 提高城市轨道交通自身规划、建设和运营管理水平

硬件方面,适度增加车站出入口数量,加强与周边建筑连通,延伸地下空间,通畅车站内部人行流线,完善功能性设施,避免“快线不快,断在外围”(如11号线),减少人为换乘次数;软件方面,对行车间隔、引导信息、安检、购票、运营组织等方面给予必要完善。

4 结语

追本溯源,城市轨道交通建设的目的是解决人的交通出行问题,因此应以客流效益作为线网规划、近期建设规划的关键核心要素。土地利用决定了人口岗位,直接影响着城市轨道交通全生命周期的客流规模。青岛市拥有全国独一无二的大尺度、海湾型、离散式的城市空间结构,不具有“饼状”城市人口岗位集聚的优势,所以在土地存量时代更应将增量用地优先向城市轨道交通沿线布局,并适当提高开发强度。在青岛市三期城市轨道交通建设规划线路建成后,青岛市运营的轨道交通线路里程将超过500 km,迫切需要打破政策“壁垒”,促进多元融合,提升换乘能力,缩短全出行链总耗时,实现城市轨道交通客运总量和客运强度的稳步增长。