某水电站库区变形体成因机制分析及稳定性评价研究

2021-09-26胡亚东杜潇翔张一希

胡亚东,杜潇翔,张一希,张 斌,蔡 斌

(中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司,四川 成都 610072)

0 前 言

变形体是一种常见的边坡类型,长期的工程经验表明,在水库区区域环境复杂、岸坡岩体风化卸荷强烈、岩体破碎地段,因水库蓄水消落影响边坡前缘极易产生变形破坏,在边坡上部形成变形体,威胁邻近村镇、道路安全和水库正常运行。

基于此,本文以某水电站库区变形体为研究对象(见图1),该变形体随着水库蓄水的不断上升逐渐出现开裂变形,随着变形的持续发展产生了多次塌岸,上部发育多条拉裂缝,因此研究该变形体的成因机制和对其稳定性进行评价,对于后期工程治理具有重要意义。

图1 变形体工程地质平面示意

1 基本地质条件

1.1 地形地貌

该变形体发育在金沙江和河流切割下形成的突出条形山脊东侧的陡坡段,阶面高程720~740 m;前缘金沙江由南向北流经工作区,下游侧发育有一浅切割的小冲沟。变形体边坡总体为逆向坡,坡向近E;720 m高程以下至原河床450 m高程为陡坡,坡度45°~60°;720 m高程以上为公路和小镇缓坡平台。

1.2 地层岩性

变形体及附近主要为基岩岸坡,浅表覆盖层较薄。出露基岩地层为倒转背斜,上部为寒武系龙王庙组和陡坡寺组(∈1l+d)青灰色灰岩、灰白色白云质灰岩;下部为西王庙组(∈2x)紫红色粉砂岩、泥岩。

根据地表地质测绘及勘探钻孔揭示,地层岩性描述如下:①碎石土(Q4ml)主要为人工填土、灰黄色碎石土,厚度0~6.8 m。②寒武系龙王庙组和陡坡寺组(∈1l+d)岩性为青灰色灰岩、灰白色白云质灰岩。白云质灰岩存在砂化现象,厚度30~80 m。砂化白云质灰岩底部有层厚约1.5~3.5 m的灰绿色页岩夹层分布。③寒武系西王庙组(∈2x)岩性为紫红色粉砂岩、泥质粉砂岩、泥岩。

1.3 地质构造

变形体紧邻两断裂带交汇处,在两条主断裂带共同作用下,工程区所处位置地质构造条件复杂,次生断层、挤压带、褶皱发育,岩层倒转。

变形体总体为基岩岸坡,地层产状总体为N0°~25°E/NW∠45°~65°,岩层与岸坡走向夹角为10°~35°,属斜逆向坡。主要存在两组节理裂隙,①J1:N70°W/NE∠80°,可见延伸2~5 m,间距0.5~1.5 m,平直粗糙,充填少量岩屑及次生泥;②J2:N55°E/SE∠45°,可见延伸1~3 m,间距0.5~1.5 m,平直粗糙,充填少量岩屑及次生泥。

在下游冲沟处有1条小断层f1出露,为变形体的下游边界,其产状为N25°~35°E/SE∠60°~75°,断层及影响带宽0.2~1 m,带内物质主要为碎裂岩块、角砾和次生泥。

1.4 物理地质作用

物理地质作用主要为风化卸荷,全强风化(砂化)深度一般为30~80 m,局部可达130 m,呈囊状风化特征,强卸荷水平深度30~50 m;弱风化水平深度一般100~150 m,弱卸荷水平深度80~100 m。

2 变形破坏分区与变形特征

变形体顺河长约280 m,横河宽约140 m,分布高程在720 m以下,根据变形破坏情况,将该段岸坡分为塌岸区和塌岸变形体。

2.1 塌岸区

700~710 m高程以下,变形破坏特征以塌岸为主。塌岸区上游自一沟槽开始,下游至坡体转折处,转折处至f1断层之间尚未垮塌。垮塌区顺河长约220 m,正常蓄水位以上高约110 m,坡度为45°~60°,垮塌面积约1.6万m2,在变形体中部及上游侧垮塌水平深度为5~25 m。物质主要为坡表覆盖层和表部破碎的全强风化岩体,方量约30万m3。

2.2 塌岸变形体

受水库蓄水消落影响坡体前缘产生塌岸坡坏,受其牵引在上部形成变形体。该变形体上游以小冲沟为边界,下游以f1断层为边界,顺河宽为220 m,后缘以公路变形裂缝边界,前缘650~670 m高程以灰绿色页岩为边界,横河长约40 m,坡度为45°~60°。物质组成以全强风化(砂化)白云质灰岩为主,平均厚度为50 m,方量约为44万m3。

3 变形成因机制分析

该变形体发育在临江岸坡上,地形坡度45°~60°,覆盖层浅薄,主要为逆向基岩岸坡。两条断裂带从变形体附近通过并交汇。受区域构造影响,变形体岩层倒转,上部为∈1l+d灰岩及白云质灰岩,正常蓄水位600 m高程以下为∈2x粉砂岩、泥岩。在复杂区域构造作用下,变形体内岩体挤压带和断层发育,岩体破碎,风化卸荷作用强烈。全强风化(砂化)深度30~80 m,局部可达130 m,强卸荷深度30~50 m。

水库蓄水后,岸坡最大淹没高度达150 m。该段岸坡地形高陡,淹没水深大,岸坡岩体450~600 m高程岩性为粉砂岩、泥岩,600~720 m高程岩性以白云质灰岩为主,层面产状中倾山内,属斜逆向坡,未见倾向坡外的长大结构面,现场调查在影响区范围外未见有明显的岸坡变形现象,岸坡整体稳定。在蓄水初期,岸坡内应力条件逐步改变,使岸坡强风化强卸荷破碎岩体失稳垮塌,塌岸牵引引起上部公路变形。外部环境条件和内部应力条件变化,引起变形体的进一步垮塌和后缘裂缝发展。

综上分析,变形体是在所处区域环境复杂、岸坡岩体风化卸荷强烈、岩体破碎,岸坡岩体受水库蓄水消落作用产生塌岸坡坏,受其牵引在上部形成变形体。该塌岸变形体组成物质以全强风化(砂化)白云质灰岩为主,平均厚度为50 m,方量约为44万m3。

4 变形体稳定性分析与评价

4.1 监测成果分析4.1.1 表观检测

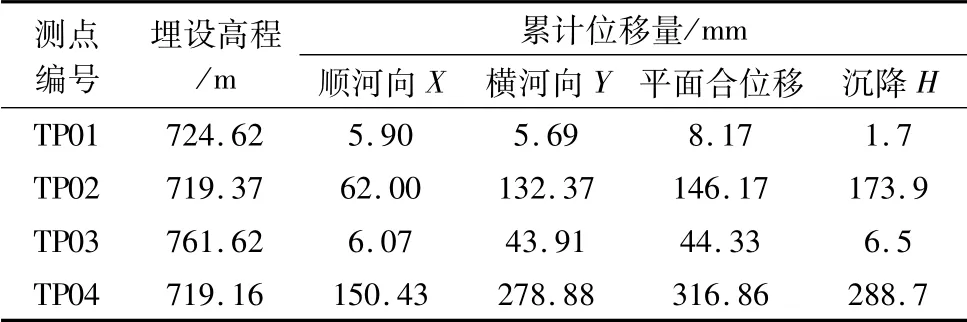

在变形体上游边界外、变形体中部、变形体下游侧和变形体公路以上位置依次布置了4个表观监测点TP01~TP04(见图2),各测点特征值见表1。

表1 测点累计位移量统计

图2 监测矢量(单位:mm)

通过分析:TP01、TP03累计平面合位移、沉降测值均较小;累计平面合位移测值TP02为146.2 mm,TP04为316.9 mm。沉降测值TP02为173.9 mm,TP04为288.7 mm。测值最大点均为TP04(下游侧)。

4.1.2 钻孔测斜监测

在上部平台的ZKyj03(150 m)、ZKyj06(100 m)钻孔布置2个钻孔测斜监测点。ZKyj03显示,岸坡在36 m深度以上存在连续的变形,最大变形量为1.4 mm,位移曲线呈蠕滑特征,方向为垂直于临空面方向,指向下游。ZKyj06显示,岸坡在27 m深度以上存在连续变形,最大变形量为2.4 mm,位移曲线呈蠕变特征,方向为指向临空面方向。

4.1.3 变形特点

综上分析,该变形体具如下变形特点:(1)下游变形大于上游侧,变形方向为临江偏下游;(2)蓄水初期变形较大;(3)各点变形速率与水库的蓄水消落过程及强降雨关系明显;(4)根据测斜孔监测成果,ZKyj03变形深度为36 m,ZKyj06变形深度为27 m。

4.2 定性分析

据现场调查,该段岸坡塌岸改造后,原河床450~650 m高程多为弱风化岩体,岩层中倾山里,正常蓄水位以下岩性多为粉砂岩,正常蓄水位以上岩性灰岩、白云质灰岩,边坡未见倾向坡外的长大结构面,在影响区范围外未见有明显的岸坡变形现象,结合监测成果分析,该段岸坡整体稳定。

针对水库消落区边坡变形情况和地质条件进行调查,消落区540~600 m高程,岩性主要为粉砂岩,岩层产状中倾山内,属斜逆向坡,岩体较完整,成层性好,未见倾向坡外的长大结构面,消落区边坡稳定。

变形体分布高程为650~720 m,组成物质以全强风化(砂化)白云质灰岩为主,平均厚度为50 m,方量约为44万m3。该变形体650~670 m高程以上的灰岩、白云质灰岩风化强烈,岩体多成砂化状,其力学性质较差。根据的现场调查和变形监测成果,变形蠕滑深度为27~36 m,变形速率与水库蓄水和强降雨关系明显。据此判断,该变形体在天然状态下其稳定性处于基本稳定-欠稳定状态,在暴雨、地震等不利条件下可能发生加剧变形或失稳滑塌。

4.3 稳定性计算

4.3.1 岩土体物理力学参数

在试验基础上,通过工程类比、反演分析进行力学参数建议取值。变形体各类岩体物理力学指标建议值见表2。

表2 各类岩土体物理力学指标建议值

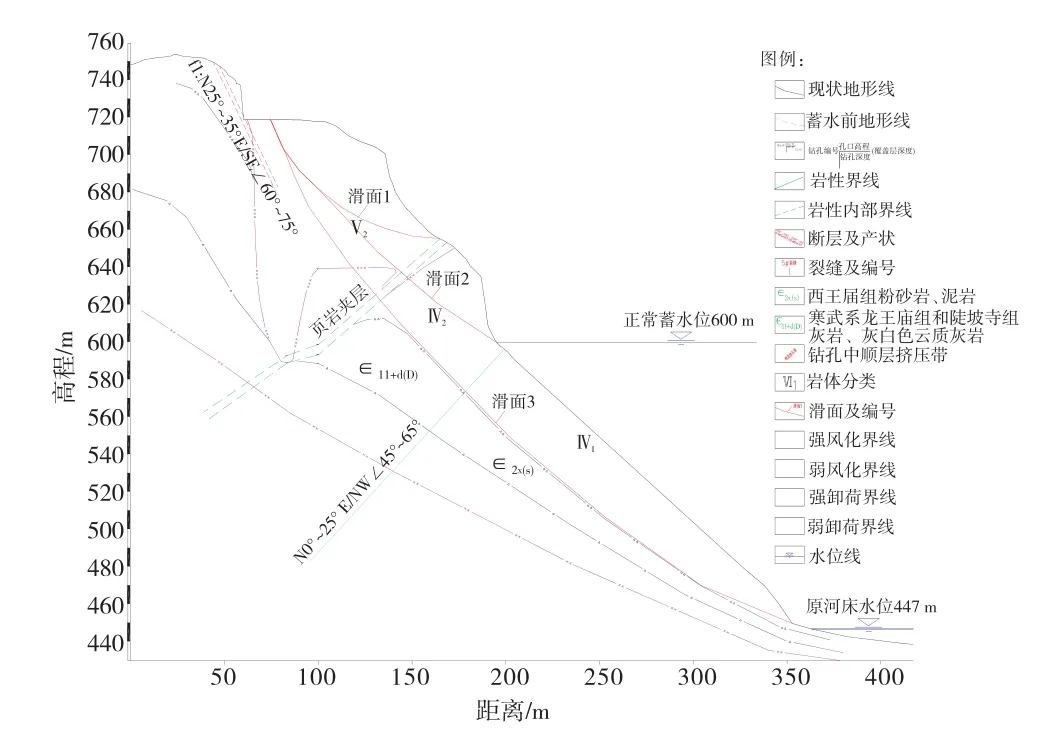

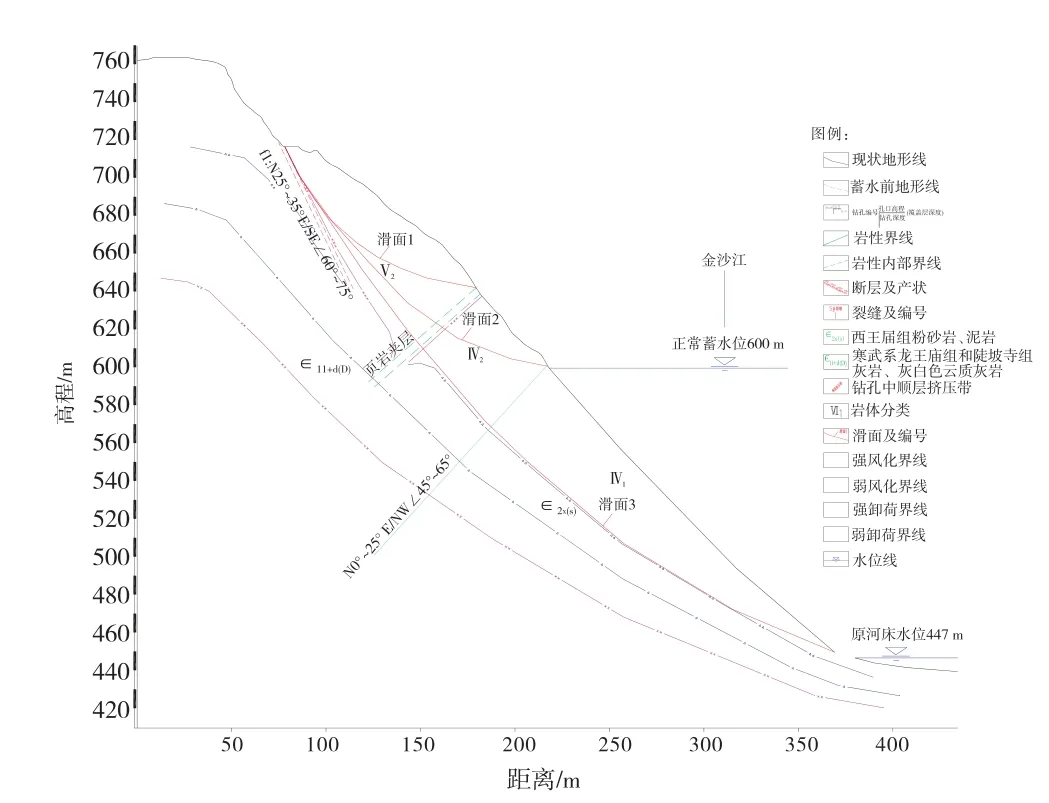

4.3.2计算剖面和方法选取

在现状岸坡稳定性计算过程中,选取主剖面纵1-1和下游侧公路f1位置的纵3-3两条剖面进行计算分析(见图3~4)。计算考虑3条潜在滑面,滑面1:1-1剖面按上部砂化岩体(剪出口位于强风化(砂化)边界)、3-3剖面按上部砂化强风化(砂化)岩体(剪出口位于砂化底界);滑面2:1-1和3-3剖面均按中部岩性分界(剪出口位于600 m正常蓄水位附近的岩性分界);滑面3:1-1和3-3剖面均按整体岸坡(剪出口位于原河床附近)。拟定3种工况,即:天然、暴雨(考虑滑体10%饱水,滑面为饱水状态)、天然+地震(烈度Ⅶ度,地震系数0.15 g)。其中砂化岩体中的滑面1采用圆弧滑面简化bishop法计算,滑面2、滑面3采用传递系数法计算。

图3 1-1剖面示意

图4 3-3剖面示意

4.3.3计算结果

按照以上方法计算后,稳定性计算结果见表3。

表3 稳定性计算成果统计

计算结果表明,砂化岩体(滑面1)在暴雨工况下处于极限稳定-欠稳定状态,在天然和地震工况处于基本稳定-稳定状态。正常蓄水位600 m高程岩性分界以上边坡整体稳定性(滑面2)1-1剖面在暴雨工况下处于欠稳定状态,在天然和地震工况下处于稳定状态,3-3剖面在各工况下均处于稳定状态。原河床450 m高程以上边坡整体稳定性(滑面3)在3种工况下均处于基本稳定-稳定状态。

4.3.4 稳定性综合评价

根据上述定性分析和定量计算。该变形体在天然状态下处于基本稳定-欠稳定状态,在暴雨工况下处于欠稳定状态;正常蓄水位600 m高程岩性分界以上边坡天然状态下整体处于基本稳定性状态,暴雨工况下处于欠稳定状态;原河床450 m高程以上边坡在各工况下均处于基本稳定-稳定状态。

5 结论和建议

(1)该变形体所处区域环境复杂、岸坡岩体风化卸荷强烈、岩体破碎,受水库蓄水消落影响坡体前缘产生塌岸坡坏,受其牵引在上部形成变形体。该变形体上游以小冲沟为边界,下游以f1断层为边界,顺河宽为220 m,后缘以公路变形裂缝边界,前缘650~670 m高程以灰绿色页岩为边界,横河长约40 m,前缘坡度为45°~60°。物质组成以全强风化(砂化)白云质灰岩为主,平均厚度为50 m,方量约为44万m3。

(2)根据监测成果分析,下游变形大于上游侧,变形方向为临江偏下游;蓄水初期变形较大;各点变形速率与水库的蓄水消落过程及强降雨关系明显。

(3)该变形体在天然状态下处于基本稳定-欠稳定状态,在暴雨工况下处于欠稳定状态;正常蓄水位600 m高程岩性分界以上边坡天然状态下整体处于基本稳定性状态,暴雨工况下处于欠稳定状态;原河床450 m高程以上边坡在各工况下均处于基本稳定-稳定状态。

(4)根据稳定性评价结果,建议对变形体上部的砂化岩体进行治理,可考虑以减载、加固、排水为主导的治理方案进行分析研究。