课程思政融入高数教学的探索实践

2021-09-22唐凤玲

唐凤玲

[摘 要] 根据教学三维目标,解释了课程思政融入高等数学的理论逻辑;结合教学实践,从五个方面讲述了高数教学中蕴含的思政元素;在教学实践中选取高等数学中的两个知识点作为教学实践案例,并对教学实践进行了效果分析。

[关 键 词] 课程思政;立德树人;高等数学;教学内容

[中图分类号] G642 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2021)33-0006-02

课程思政,指以构建全员、全程、全课程育人格局的形式将各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应,把“立德树人”作为教育的根本任务的一种综合教育理念。[1]

习近平总书记在2016年12月全國高校思想政治工作座谈会上指出:“做好高校思想政治工作,要用好课堂教学这个主渠道”,“使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。”[2] 2020年9月9日,习近平总书记在第36届教师节重要寄语中指出,“希望广大教师不忘立德树人初心,牢记为党育人、为国育才使命”。

目前,将课程思政融入专业课课堂教学已成为常态,而如何使之自然融入,实现教学目标与德育目标融合,还需要不断地探索和实践。

一、课程思政融入高等数学的理论逻辑

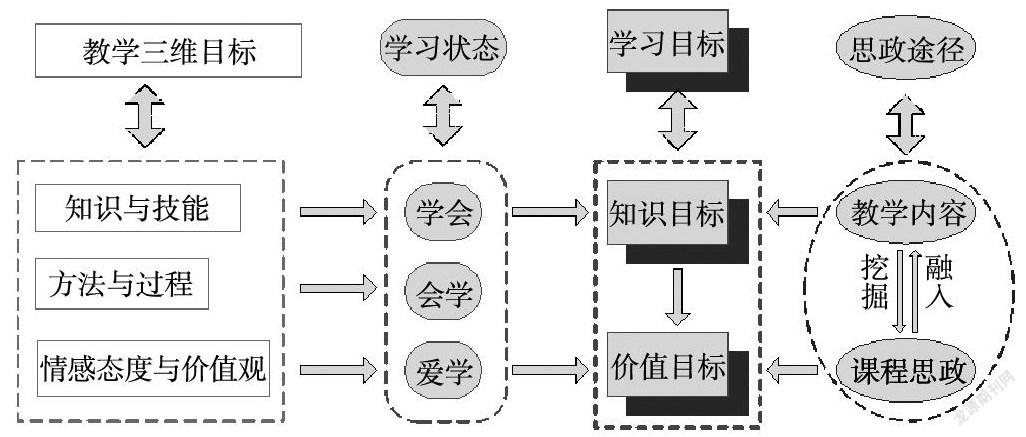

根据布卢姆的教育目标分类理论,结合我国的教育教学现状,即可制订出教学三维目标:知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观。其中,第一维是知识目标,第三维则是价值目标。知识目标和价值目标间,并不是割裂的,而是相互联系的关系。如下图所示。

在教学时,三维目标贯穿于课堂始终。知识目标达成主要来自对教学内容的理解和掌握,而价值目标的达成则需要课程思政。教学内容和课程思政之间并不是割裂的,而是相互联系的。在教学设计时,要把课堂所讲内容和课程思政做一体化的设计。教师要善于挖掘教学内容中所蕴含的思政元素,再将思政元素润物细无声般融入教学内容中。

高等数学的课程思政,是指“对高等数学的思想政治教育因素充分挖掘整合,发挥高等数学课程的育人功能,在提高学生数学思维能力的同时,提升思想政治素质,从而内化为一种素质或能力,成为个体认识世界与改造世界的基本能力方法。”[3]这需要对高等数学教材认真钻研,体会每个知识点,从概念、性质、定理和公式等方面,挖掘出蕴含的思政元素。

通过多年教学实践,本人尝试从高等数学中提取思政元素,并将其分为家国情怀、个人品质、辩证思维、价值观和美学修养五个方面。

(一)家国情怀

我国历史上有许多杰出的数学家取得了巨大的成就。在教学中讲述我国数学家的成就,不仅能加强学生的民族自豪感和责任感,还能够激励学生为中华民族的伟大复兴而努力学习奋斗。[4]比如:数列的极限与刘徽的割圆术。

(二)个人品质

高等数学中出现的定理、公式,是数学家们经过勤奋钻研的结果。在教学中,通过讲述数学家的故事,能够吸引学生的注意力,使学生感受数学家优秀的个人品质。比如:欧拉的故事。

(三)辩证思维

数学与哲学想通,其中蕴含着许多辩证思维。在教学中,挖掘高等数学所蕴含的辩证思想,锻炼学生的辩证思维。比如:定积分与唯物辩证法中的量变与质变、否定之否定的辩证思维。

(四)价值观

通过高等数学教学,不仅要教授数学知识,还需要适时传递价值观。比如:连续性和间断点与人生的对应。

(五)美学修养

罗素曾说:“数学,如果公正地看,包含的不仅是真理,还有无上的美——一种冷峭而严峻的美,恰像一尊雕塑一样”。在教学中充分挖掘数学中的美,不仅能激发学生的学习热情,还能提高其美学修养。比如:对“最美”数学公式eiπ+1=0的介绍。

二、课程思政融入高等数学的教学实践

结合前述分析,在备课时,需要考虑教学内容与之相应的价值目标,并用合适的方式切入使目标达成。

教学实践中的两个具体案例:

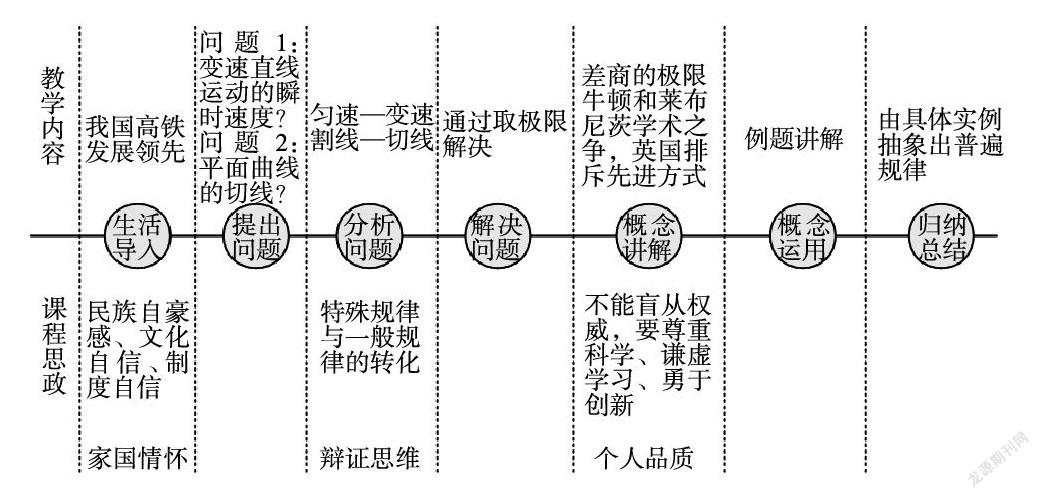

(一)教学实践案例一“导数的概念”

本节课设计的重点,是将课程思政自然地融入导数产生的背景及抽象的概念中去。

课堂上引导学生,从乘坐高铁时观察到的两个细节入手,采用问题驱动模式,运用极限方法开展探究。

首先,考虑到都是交通运输管理专业的学生,所以从高铁行驶短视频导入课堂。通过讲述我国高铁发展的成就,成功激发了学生的爱国情怀和民族自豪感。

其次,结合视频内容,自然提出问题:如何求解变速速率和切线斜率。引导学生通过观察思考匀速与变速之间的异同点、割线斜率与切线斜率之间的异同点,找到彼此之间的内在关系,最终用极限架起之间的桥梁。并启发学生使用辩证思维看问题,前者是特殊现象而后者是普遍现象,它们是具有特殊规律与普遍规律的辩证关系。

最后,在概念讲解中还穿插介绍了数学史:牛顿和莱布尼茨各自独立创立了微积分,但由于对微积分第一发明人地位的争议,英国人拒绝采用莱布尼茨创造的更为便捷的数学符号,导致英国数学脱离了数学发展的时代潮流达一百多年。通过这一段数学史的讲解,进一步使学生明白了不能盲从权威,要尊重科学、谦虚学习、勇于创新。

(二)教学实践案例二“第二重要极限”