建筑作为“社会凝聚器”理念的发展及影响

2021-09-22衡寒宵

衡寒宵

建筑作为“社会凝聚器”(social condenser)的概念自提出至今,受到了持续的关注。[1]这一来自于20世纪初构成主义建筑运动的比喻,曾被苏联先锋建筑师深入讨论并付诸实践。此后近百年间,在现代建筑发展和当代社会学研究的“空间转向”趋势下,已经跨出了某个单一地域和学科而被更多的历史、社会与人文研究所引用和反思,例如建筑历史研究者阿纳托尔· 柯普(Anatole Kopp)[2]对这一概念的重新发现和亨利·列斐伏尔(Henri Lefebvre)在哲学-城市社会学方面的相关研究。在这一概念最初发源的建筑设计领域,它同样启迪了不同时代、不同地域的城市设计者与建筑师,如雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)和斯蒂文·霍尔(Steven Holl)等,都曾在自己的设计理论和项目中引述和阐释这一关键词。

就在被持续地引用、讨论和实践的过程中,建筑作为“社会凝聚器”的内涵、关注点与影响力也不断发生着变化。本文按照时间顺序与观点差异,将“社会凝聚器”概念的发展过程大致分为四个阶段,继而提取并解读每个阶段的代表性人物的代表性空间研究理论或设计实践。通过回顾这一概念的缘起和流变,可以看到建筑设计者与研究者对“空间”与“社会”之间关系的理解在近一个世纪里的发展脉络,最终促使我们探讨这一概念在未来的空间设计实践中应有怎样的发展。

一、概念缘起:莫斯科的理想

现代建筑历史的研究者普遍将“社会凝聚器”概念的缘起归功于20世纪初苏联的构成主义建筑运动。[3]作为构成主义代表建筑师和建筑理论家之一,摩西·金兹堡(Moisei Ginzburg)指出,建筑师需要更多地研究变化中的社会、经济和文化状况,提出不仅能够真实“反映”,同时还要有助于积极“塑造”社会主义新生活方式的空间形态。[4]在这样的设计追求下,金兹堡和苏联“当代建筑师联盟”[5]的成员做出了一系列服务于工人的集体住宅、俱乐部、工厂、食堂等的建筑方案,乃至对新工业区和城市的规划方案。

金兹堡与伊格纳季·米利尼斯(Ignaty Milinis)于1928年设计的莫斯科纳科夫公寓,是苏联建筑师对“社会凝聚器”概念最早的探索性实践之一。这栋公寓位于莫斯科中心城区西北,是为俄罗斯财政部员工设计的集合住宅(图1)。整栋大楼共计提供了两种、54套居住单位(图2)。

图1:纳科夫公寓透视图

图2:纳科夫公寓F型(左1~3)与K型(右1~2)户型平面图

两种居住单位的室内空间均十分紧凑,其中K型基本具有与传统城市住宅相似的空间布局,包括两间卧室、专门的厨房、厕浴分离的卫生间和通高的起居室。F户型则更加经济,卫生间仅容纳一个马桶而无盥洗洁具,餐饮功能也较一般住宅更加简化,没有设置专门的厨房,只在起居室旁边布置了水池以及一口可用于煮茶的简易炉灶,并且整套户型仅有一间卧室,总的说来,并不适于有育儿需求的传统家庭。[6]

而纳科夫公寓中超过85%的居住单位都是F户型,K户型仅有8套。F户型这类简化的居住空间形式占据主流,不能简单归因为苏联的经济或技术条件制约。金兹堡指出,少量的K型套房代表了一种“中转空间”,是为生活模式转化得较为缓慢的一小部分人所准备的。在生活模式发生转化之后,使用者将更加积极地投入集体生活。简化的居住空间正有利于他们走出传统的私人领域,完成这一转化。[7]对应于积极干预私人生活的设计理念,纳科夫公寓在居住楼栋以外还包含一栋公共属性的附属建筑,其中设置有幼儿园、公共食堂、厨房、洗衣房和图书馆,为居民提供集中化的餐饮、换洗和育儿等家政服务,以及开展文体活动及社交的机会。通过这些公共空间和设施,集体住宅试图补充每个居住单位中被简化甚至省略的功能,并促生新的居住观念和社会交往方式。

为尽可能全面地完成改造社会的目标,苏联建筑师还将“凝聚器”的尺度进一步扩大。一些方案提倡“超级公社”集合住宅,如1929年苏联建设委员会提出的标准集体住宅模式,设计容纳1000名成人和680名儿童。[8]另一些方案则将尺度推进到区域规划的层次,提出依靠交通发展,将为个体而非家庭、集体生产而非私有制服务的居住“细胞”和公共设施推进乡村,如金兹堡和米哈伊尔·巴什赫(Mikhail Barsch)的莫斯科“绿色城市”规划。[9]

上述的苏联城市规划与建筑实践,很大程度上可以视为“社会工程”(social engineering)实验。这些项目试图以物质空间的设计,重组过去的社会生产与再生产方式,最终克服资本主义的发展不平衡。[10]正如金兹堡坚信,建筑师将通过现代技术,以及随之而至的新风格来“全面改变生活”[11]。可以说,在提出的初期,“社会凝聚器”的概念倾向于将建筑视为生产新型社会关系的铸模,带有环境决定行为乃至意识形态的论调。[12]

二、理论反思:巴黎的运动

1930年代之后,苏联构成主义激进的设计美学与空间发展主张遭到了当局的批判。苏联先锋建筑师没能对他们提出的“凝聚器”理论进行更深入的实践探索。然而这一概念意外地“墙外开花”,被法籍俄裔建筑师与建筑史学家阿纳托尔·柯普译介到了法国。

在1967年出版的《城镇与革命》(Town and revolution)一书中,柯普详细回顾了30年前就几乎销声匿迹的俄罗斯构成主义建筑运动(图 3)。他评论道,正是对于建筑的“社会凝聚”功能的强调,使得苏联建筑与20世纪其他地域的现代建筑相区别。[13]另外,他也指出,“那个时代的建筑师低估了转变人类天性的可能,尤其是低估了转变所需要的时间”[14]。

图3:《城镇与革命》封面

作为构成主义运动之后一代的研究者,柯普具有历史的视角,能够跳出此前苏联建筑界各流派争斗的政治情境,重新为“社会凝聚器”理念在现代建筑历史上书写应有的一页。而作为法共成员、“行动派”知识分子以及一个现代主义者,柯普又显然受到苏联先锋建筑师的理想主义的强烈吸引。因此,沿袭着纳科夫公寓的设计理想,他认为未来的人居模式将不仅仅是过去传统居住模式在面积上的放大与设备更新,而是避免冗余的个人空间和物品(如“一年才使用一次的电影投影仪”)、引导人们投入社交生活的“居住综合体”(living complexes)。建筑师将为此设计出多种类型的“样板”。社会学家则将为这些居住实验遴选使用者,并为实验结果作出评估,以此“更加谨慎地避免失败”[15]。可以看出,柯普在很大程度上仍将建筑视为一项改变人们生活的社会工程。

而列斐伏尔——这位与柯普共同创办了期刊《空间与社会》的法国哲学家、社会学家与空间研究者,则对建筑发挥“社会凝聚器”的功能有着殊为不同的看法(图 4)。1968年,列斐伏尔身在其间地观察了学生在南泰尔大学(Nanterre University)校园掀起的社会运动。作为一个功能主义规划的产物,南泰尔大学的校园空间具有明晰的分区:工作与生活、公共与私人、男与女都秩序井然地被隔开(图5)。校园本身位于郊区的处境,也是整个巴黎规划的产物。然而列斐伏尔察觉到,这样的清晰秩序,反而鲜明地暴露出空间中存在的割裂和对立,由此可能引发种种社会关系——如管理人员与学生,不同性别,乃至城郊与市中心的占有者之间——的矛盾。[16]

图4:《空间与社会》创刊号封面

图 5:南泰尔大学校园总平面图

列斐伏尔由此写道:“只有在空间中,(各种社会-政治利益与力量之间的)种种矛盾才得以有效上演,由此它们也变成了空间的矛盾(contradictions of space)。”[17]换言之,作为建成环境的空间,使社会关系中的矛盾成形并运转和显现。规划以外的行为总是在空间中发生,又反过来占领和改变了空间。此时,建筑成为冲突的“凝聚器”,而不再是单方面指引行为的“铸模”。

继而,列斐伏尔提出了三元辩证的空间生产理论,认为空间是“空间的实践”“表征的空间”和“空间的表征”这三类因素综合作用产生的过程和结果。形塑物质环境的力量,不是任何单一的决定性因素,也并非单向的过程。使用者对空间的创造性利用和“改写”与对空间的规划和设计同样重要。[18]这样的观点在法国哲学家德塞尔托对日常生活的研究中有了进一步延伸。在德塞尔托看来,都市规划所给出的是通用的、抽象的空间,而只有通过使用者的“行走”,才能与 “场所”、与社会关系真正产生关联。[19]上述看法与1960年代建筑学与城市规划学界对于物质环境决定论的批判相互呼应,共同汇入了20世纪下半叶社会、文化与空间研究领域的后现代思潮。

三、突破传统:纽约的癫狂

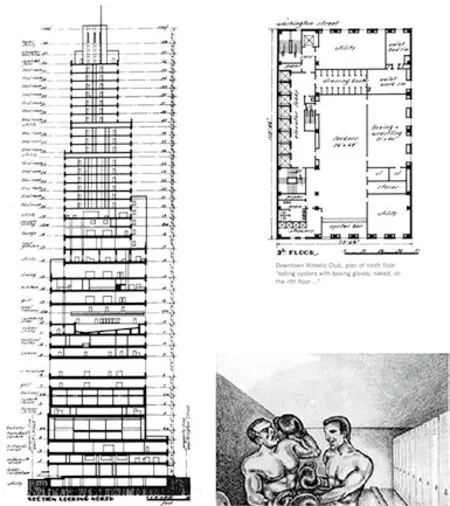

1978年,雷姆·库哈斯出版了《癫狂的纽约》。库哈斯在这本被他称为“追溯性的宣言”的书中数度引用1920年代苏联构成主义者提出的“社会凝聚器”之名,并将此概念冠在了同一时期位于纽约的两个早期现代建筑案例上。其一是建于柯尼岛的欢乐宫(the Palace of Joy),其二则是位于曼哈顿下城的体育俱乐部(the Downtown Athletic Club)。

库哈斯笔下,柯尼岛欢乐宫是一个“被改造为社会交往凝聚器”的码头。这个游乐码头计划提供世界上最大的封闭游泳池,以及舞厅、溜冰场等设施,把“对消极娱乐的强迫性生产”转化为“对人类活动的建设性安排”。然而他笔锋一转,指出了这个计划的“公共的核心是私人”——包括大量的私人浴场、私人房间,“以及其他定义了线性的公共领域的私人住所”[20]。

而曼哈顿下城体育俱乐部被库哈斯概括为一个代表着“绝对不稳定性”(definitive instabiIity)的空间。他指出,“在这个俱乐部中,摩天楼被用作一个苏联构成主义式的社会凝聚器—— 一个激发和强化人类交往的理想形式的机器。”[21]总共38层的竖向空间提供了多样的娱乐选项,包含高尔夫、游泳和拳击馆,以及餐厅、舞厅、酒店(图 6)。在库哈斯看来,这些复杂的功能绝非泾渭分明,从一层到十二层,每层楼所提供的活动项目的“微妙性”和“非常规性”也随之增加,男人们甚至能在俱乐部中赤身“戴着拳击手套吃牡蛎”。库哈斯将这些空间中的复杂活动与戏剧或故事“情节”(plots)相类比,他写道:

图6:曼哈顿下城体育俱乐部剖面与插图——“一座为了大都市单身汉服务的机器”

“在一种抽象的编舞中,这栋建筑的运动员们于38种‘情节’之间上下穿梭——这些‘情节’的序列非常随机,只有电梯操作者才能搞懂——每种‘情节’都装备了技术-心理设备,以便于人们重新设计……这样的建筑本身就是‘规划’生活的一种偶然形式:在对各种活动的美妙并置之中,俱乐部的每一层都是一种无限不可预测的‘情节’的独立装置,它赞美了向大都市生活的绝对不稳定性的完全投降。”[22]

在1982年的巴黎拉维莱特公园设计竞赛方案中,库哈斯也将他想象中的这座“21世纪的公园”与曼哈顿下城体育俱乐部和柯尼岛欢乐宫相类比。他提出的设计策略将这个项目分为“机能”(programs)和“设备”(facilities)两大部分。前者可以归纳为空间中的活动、行为,或者说都市生活—— 一些极为“不稳定性”的元素。后者则是决定空间形式的建筑、实体界面、设施等—— 一些需要“特异性”和“固化”的元素。在OMA的拉维莱特公园方案中,两者通过分层叠加的方式结合,共同形成一个空间,又在最大程度上互不干扰(图7)。OMA对这个项目的介绍宣称:

图7:OMA在1982年拉维莱特公园竞赛中设计的“分层”平面及最后“叠加”而成的总平面

“如果说《癫狂的纽约》的精髓是市区体育俱乐部的剖面—— 一种在永远变化的格局中动荡不安地堆叠的都市生活,一个通过泛滥的享乐主义提供救赎的机器,一座传统的,甚至有些无聊的摩天楼,一个本世纪(20世纪)最大胆想象的项目——那么拉维莱特公园可以更加激进。它几乎可以完全抑制三维的一面,代之以提出纯粹的、不受任何限制的机能。”[23]

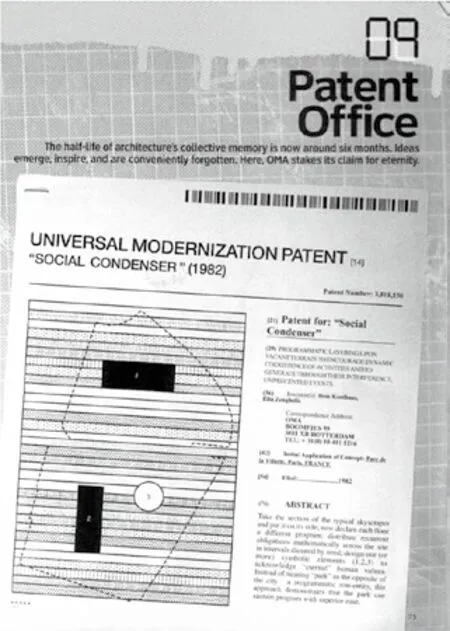

库哈斯认为,曼哈顿的巧妙之处就在于建筑与机能、形式与功能、外观与行为常常呈现出具有特异性和不稳定性的分离状态。这样的分离使得瞬息万变的都市生活能得到灵活的满足,而建成环境可能至多只是一种“封套”(envelope)。因此,在拉维莱特公园方案中,传统的、主观的建筑设计方式让位于“用空间体现都市生活特征”这一设计策略。库哈斯将采用这类解构思路设计的空间称为他的“社会凝聚器”,并假称为其申请了“通用的现代化专利”(universal modernization patent)(图8)。[24]

图8:库哈斯为拉维莱特公园申请的“通用的现代化专利”

库哈斯的“社会凝聚器”,既拓展又颠覆了这一概念在先前的定义。对比1920年代构成主义的“凝聚器”强调集体、公共,削减私人的特性,库哈斯的“凝聚器”貌似也延续了提供公共场域的作用,但其更优先考虑的是私人体验。人群的聚集很大程度上只是偶然地在一个物质空间中自行其是,享受消费和欢愉,并未深入触及社会关系的融合和改变。这也同列斐伏尔在1960年代对城市环境如何“凝聚”矛盾的反思形成了对比。库哈斯还将“建筑改造生活”的设计策略翻转了过来,多变的都市生活现在成了决定设计的依据。建筑自身的形式、边界被极大地消弭,转而致力于提供可自由并置、组合的空间。

四、当代的继承与发展

今天,距离库哈斯通过《癫狂的纽约》和拉维莱特公园方案重新想象和定义“社会凝聚器”的概念又过去了三十余年。在当下的建筑设计实践中,“社会凝聚器”仍然常常被作为设计目标。对这个概念的定义,既有对历史观点的继承,又有革新。斯蒂文·霍尔是仍在设计中反复述及“社会凝聚器”概念的当代建筑师之一。在《压缩》一文中,他曾阐明自己所述的“社会凝聚器”正是源于金兹堡的概念。为给这一理念在当代重新“注入活力”,霍尔制定了如下五点设计目标:

1)创造对所有人100%开放的公共空间(而不是1%对99%);

2)通过邀请感和城市的孔隙感赋予这种开放性以空间能量;

3)通过建筑激发潜在的创造力和交互活动;

4)把这种互动的能量带到场地边界之外,带到校园,带到公共的街道;

5)应用最前沿的科学和技术,建筑将在未来成为环保方面的典范。[25]

对于建筑的公共性、邀请性、开放性的强调,或许是霍尔对库哈斯笔下“癫狂”的大都市中人群不断聚集、事件不断发生、各种可能性并存,但空间又日益私有化、个体行为原子化的分裂状况的一种应对。而对比苏联构成主义者规模宏大的空间规划,霍尔作为“社会凝聚器”的建筑实践者,其项目通常立足于社区,如猎人角社区图书馆项目。图书馆针对社区各年龄层和新移民的不同需求,设置了充裕的社交场所和不同的阅览区域,以及为语言课程服务的空间,由此不仅完成了传统图书馆的借阅功能,也尝试成为帮助邻里融合的“凝聚器”,表达出霍尔认为空间应当聚集社区居民的文化生活的观点。

在富兰克林和马歇尔学院艺术楼、普林斯顿路易斯艺术中心以及爱荷华大学视觉艺术楼等校园建筑项目中,霍尔同样利用室内外渗透的“多孔性”空间以及具有社交功能的水平和垂直交通空间等设计手法,试图促进教师与学生,以及不同学科间的自由互动。因此,在对爱荷华大学视觉艺术楼的设计描述中,霍尔便将竖向交通空间称为垂直的“社会凝聚器”(图9、图10)。

图9:霍尔将“楼梯作为社会凝聚器”写在爱荷华大学视觉艺术楼的设计草图上

图10:爱荷华大学视觉艺术楼室内空间

不难看出,当代试图实践“社会凝聚器”的建筑项目,其设计目标与苏联构成主义者所定义的“凝聚器”具有显著的重合度,即通过设计物质空间干预社会空间的发展。然而后者不再强调意识形态和空间决定论,尺度也较之前宜人:发挥“凝聚器”功效的空间,其规模从城市和大型、集合、高层式建筑,可以缩小到单体、多层建筑,乃至更加具体的室内空间和构件。这一变化有利于设计者更有针对性地设想空间中社会服务功能与物质条件的互动,采取更为灵活和多元的设计方法。

弗兰姆普敦在谈到OPEN建筑事务所设计的北京四中房山校园时,也将其与“社会凝聚器”概念相勾连。他指出,好的设计的关键是利用空间辩证地、平衡地处理自然与建成环境、集体与个人、传统与创新的关系(图11)。由此,建筑或许可以“避免人们对过去的‘社会凝聚器’在当下的现实意义提出质疑”,继续发挥空间凝聚社会的作用。[26]诸如OPEN建筑事务所的实践,也将建筑作为“社会凝聚器”的概念,从莫斯科、巴黎和纽约这些国际都市引入当下中国的语境。可以预见,这一概念在未来可能还将在地方化与全球化这两股同时发生的趋势中得到进一步的实验与拓展。

图11:OPEN建筑事务所的“田园学校”项目概念示意图

还应该注意到,当下已有越来越多的建筑设计尝试从日益多元的角度介入社会议题。设计前期及过程中对社会调查和公众参与的重视,以及设计结果对使用者的开放接纳,都为物质环境和社会关系在项目中充分地相互作用提供了机会。因此,这些项目虽然并不一定直接沿用“凝聚器”之名,在广义上却都可视为建筑作为“社会凝聚器”概念的延伸。

五、结语

围绕着“社会凝聚器”这个在现代建筑史上出现已近百年的关键词,上文回顾了这个概念在过去的空间研究与设计实践中动态的演变过程。20世纪初,伴随着巨大的社会改革,苏联的构成主义建筑师们提出,建筑应当作为凝练和形塑新的集体生产生活方式、重构空间使用者之间社会关系的“凝聚器”。然而这一用建筑设计改造社会的宏愿过于理想,在苏联随后的实践中严重受挫,几乎被历史遗忘。

直到1960年代,在巴黎的动荡中,“社会凝聚器”这一设计理念才又得到了柯普和列斐伏尔等学者的进一步反思。柯普对建筑历史的研究,在肯定构成主义的尝试的基础上,也显示出空间发展过程的复杂性,促使人们重新思考建筑实践可能对社会运动产生的影响。而列斐伏尔则指出了空间生产的非单一向度,表明日常生活实践与空间规划和设计之间具有复杂的相互作用。使用者并非总是被动接受,而是能够通过自身的行动,来抵抗乃至篡改空间被给定的意义。

环境与行为,以及空间与使用者之间的关系,在1980年代被库哈斯演绎到了另一个极端,即建筑应当被都市生活重新定义。这类建筑试图捕捉社会生活的各个切面,并将它们并置叠加,以满足消费社会多元的需求。这便是库哈斯定义下的新型“社会凝聚器”—— 一种号称解决建成环境的固定性与后现代文化的不确定性之间矛盾的“专利”办法。尽管库哈斯的定义和构成主义者最初的理想大相径庭,但二者的“凝聚器”都偏爱巨大的尺度、通用的模型,并且始终追求“完全”:只是一种追求完全改造日常,而另一种试图完全映射日常。

当代尝试使建筑发挥“社会凝聚器”功效的建筑设计,似乎是在上述两极化的建筑-社会关系之间探索另外可行的道路。这些设计建立在20世纪的理论与实践经验上,一方面延续了对空间的公共性的强调,另一方面则更加注重控制项目的尺度。同时结合灵活、开放的设计手段,以深入理解项目所涉及的社会关系,平衡各类空间生产的要素之间的矛盾。斯蒂文·霍尔与OPEN事务所的校园建筑设计即是例子。

值得注意的是,当代建筑实践中,对空间如何“凝聚”社会的探索往往集中在文化公共类建筑项目,设计目的和功能一般较为纯粹。然而在更多的情况下,文化早已与结构性的权力、资本运作和个人层面的身份认同等因素发生复杂作用。那么作为凝聚器的建筑空间,将如何处理这些日益复杂的反应物?又或者说,如何更好地将商业和居住建筑,乃至街道、社区等作为社会关系的“凝聚器”?为回应上述问题,建筑作为“社会凝聚器”的概念在现在和未来将发展出怎样的定义、怎样的设计手段,在全球的不同地区又会得到怎样的实践,仍值得当代每一位建筑研究者与设计者持续关注和思考。

注释

[1] 俄 文中 这一概 念 写作социального конденсатором,英文通常译为social condenser,本文结合其内涵译为“社会凝聚器”。

[2] 阿纳托尔·柯普(Anatole Kopp,1915—1990)出生于圣彼得堡,在巴黎索邦大学和MIT接受了建筑学教育,后长期于法国从事建筑设计实践以及现代建筑历史研究。其著作包括《城镇与革命:苏联的建筑和城市规划,1917—1935》(1967年初版),《苏联构成主义建筑》(1986年初版)等。1970年代,柯普还与列斐伏尔共同创办了探讨建筑学、城市规划、地理学和社会学的跨学科期刊《空间与社会》(Espaces et Sociétés)。

[3] 如弗兰姆普敦、柯普、米查·穆洛斯基(Michał Murawski)的研究观点,见文献[17]、[9]、[1]。

[4] 金兹堡的著作《风格与时代》即表明了他对“建筑风格”与“时代精神”关系的思考。

[5] 该 组 织 的 俄 文 名为Объединение современных архитекторов,英文研究中一般缩写为OSA或OCA。

[6] 建筑人类学者维克多·布克利(Victor Buchli)对纳科夫公寓的详细调查复原了公寓最初的使用场景,以及后期居民根据其实际生活方式对原设计进行的改造,包括对炉灶的改造,详见文献[4]。

[7] 除在《风格与时代》中表明自己的观点,金兹堡还曾与米利尼斯在苏联“当代建筑师联盟”的官方刊物《现代建筑》(Sovremennaya Arkhitektura)上发表论文详述这一建筑的设计理念,见文献[5]。

[8] 对苏联这些乌托邦城市规划的中文介绍可见侯丽教授《社会主义,计划经济与现代主义城市乌托邦——对20世纪上半叶苏联的建筑与城市规划历史的反思》一文,见文献[7]。

[9] 金兹堡和巴什赫同样也将“绿色城市”的规划思想发表于《现代建筑》期刊,见文献[6]。

[10] 笔者曾在《发展的分歧:柯布西耶与金兹堡对现代人居空间形态的构想及启示》一文中对比金兹堡与柯布西耶对人居空间的设计理念,见文献[8]。

[11] 详见文献[3]:121.

[12] 虽然金兹堡也意识到,建筑形式不可能强迫居民去过集体生活,但他仍相信集体生活是“更高级”的社会生活方式,居住建筑的设计将“促进”人们向这一方向“过渡”,详见文献[17]:191.

[13] 详见文献[9]:15.

[14] 同上:12.

[15] 同上:237.

[16] S TA N E K,L. H e n r i L e f e b v r e o n s p a c e:Architecture,urban research,and the production of theory[M]. Minneapolis:University of Minnesota Press,2011.

[17] 详见文献[10]:365.

[18] LEFEBVRE,H. The Production of Space [M].Oxford:Blackwell Publishing,1991.

[19] (法)米歇尔·德·塞托. 日常生活实践1:实践的艺术[M]. 方琳琳,黄春柳译.南京:南京大学出版社,2009.

[20] 详见文献[13]:78.

[21] 同上:152.

[22] 同上:157.

[23] OMA对该项目的陈述详见其网站:https://oma.eu/projects/parc-de-la-villette.

[24] KOOLHAAS,R. Content[M]. Cologne:Taschen,2004.

[25] 作为建筑教育者和理论家,霍尔对于20世纪初的构成主义运动并不陌生,详见文献[15]:40.

[26] 详见文献[16]:31.