如何让“绝学”走向大众?

2021-09-10钟韵

【摘要】甲骨文的弘扬需要学术传承和文化普及的共同努力,近四十年来,甲骨文普及著作的出版经历了滥觞期、发展期、增长期三个阶段,取得了丰硕成果,实现了甲骨文知识普及的全面覆盖,涵盖了不同年龄、不同层次的读者群,呈现出丰富的出版形式。与此同时,现有甲骨文普及著作在内容质量和销量影响上皆有不足,不能完全满足国家的文化策略和大众的知识需求。对此,学术界、出版界与有关部门应积极配合,打造兼具历史高度与学术精度、既可信又可读的甲骨文普及精品。

【关键词】甲骨文 普及著作 出版史 出版策略 文化需求

甲骨文是中国迄今为止发现的年代最早的成熟文字系统,是汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉。甲骨文的发现将中国信史的开端与汉字的探源,上推到距今三千多年以前,对中华民族的文化寻根与自我认同具有重要意义。在中华文化走向伟大复兴的今天,习近平总书记多次强调甲骨文的意义,“中国字是中国文化传承的标志。殷墟甲骨文距离现在3000多年,3000多年来,汉字结构没有变,这种传承是真正的中华基因”2014年5月30日,習近平总书记看望北京市海淀区民族小学少年儿童时的讲话。;“要重视发展具有重要文化价值和传承意义的‘绝学’、冷门学科。这些学科看上去同现实距离较远,但养兵千日、用兵一时,需要时也要拿得出来、用得上。还有一些学科事关文化传承的问题,如甲骨文等古文字研究等,要重视这些学科,确保有人做、有传承”2016年5月17日,习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的讲话。。

“绝学”不仅是象牙塔中的精深研究,更关乎中国文化的命脉与延续。它既需要学术传承,也需要文化普及,在科学研究与大众出版的共同努力下,获得更为悠远广阔的生命力。对甲骨文而言,自20世纪80年代始,四十年来不断有相关普及著作出版问世,根据笔者的调查,约有六七十种之多。这些甲骨文普及著作的基本面貌是什么?它们具有哪些特点、成果与不足?我们应当如何打造兼具历史高度与学术精度、既可信又可读的甲骨文普及作品,让“绝学”走向大众,满足社会文化的重要需求?这都是本文所要探讨的内容。

一、甲骨文普及著作的出版状况

作为一门艰深的、专业性很强的“绝学”,甲骨文普及著作的出现相对较晚。20世纪80年代以来,甲骨文研究得到了全新的发展,在文字考释、分期断代和殷商历史等领域,都有重要进展,甲骨学进入了“百花齐放,全面丰收”的时期。与此同时,随着人民群众不断提升的文化需求,甲骨文的普及出版物也开始出现。根据我们对四十年来甲骨文普及著作的分析,约可以分为三个时期:

(一)滥觞期:20世纪80—90年代。20世纪80年代开始出现了甲骨文的普及著作,如萧艾《甲骨文史话》(文物出版社,1980年)、孟世凯《殷墟甲骨文简述》(文物出版社,1980年)、董琨等编《商周古文字读本》(语文出版社,1989年)等,约有十余种。它们多为某类丛书中的一本,篇幅不大,用清晰简明的语言为读者介绍与甲骨文相关的历史、考古、文字知识。

(二)发展期:2000—2009年。到了21世纪初,甲骨文的普及著作不断出版,约有近二十种,在数量和质量上都超过了此前二十年的出版成果。如赵诚《甲骨文与商代文化》(辽宁人民出版社,2000年),董琨《从甲骨文到简化字》(语文出版社,2000年),王宇信、徐兴华《商周甲骨文》(文物出版社,2006年)等。这批普及著作有不少出自专家学者之手,无论在内容的深度和广度上,都超过了此前的作品;但正因如此,这批普及著作的门槛相对较高,和社会大众的文化阅读还有一定距离。值得注意的是,2007年出版了德国学者顾彬的《甲骨文与殷商人祭》(与王平合著,大象出版社)一书,这是国内出版的第一本由海外学者撰写的甲骨文普及著作。

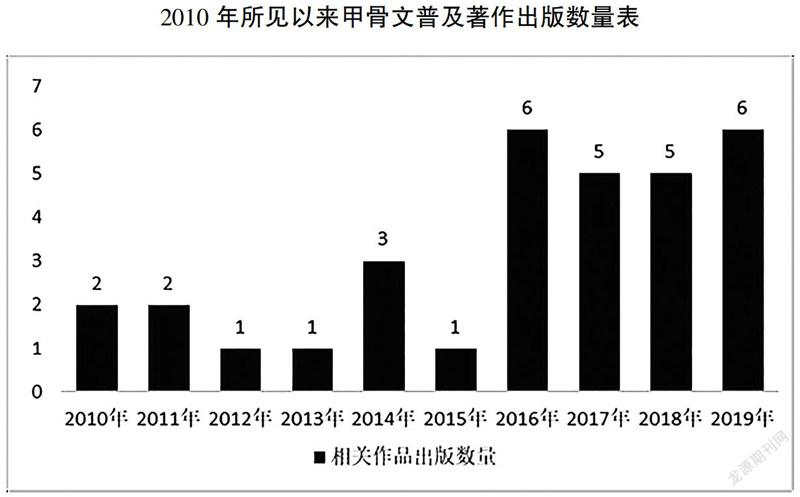

(三)增长期:2010—2020年。自2010年以来,随着传统文化的复兴与“国学热”的浪潮,甲骨文的普及著作开始大量出版。根据笔者统计,近十年出版了32种甲骨文普及著作(见下表)。从出版趋势来看,自2016年开始,相关作品的出版量开始增多,相比2010年至2015年平均每年2种,2016年到2019年每年至少5种,比之前翻了两倍多。这无疑说明,在国家提倡“绝学”的文化政策的鼓舞下,甲骨文普及著作的创作、出版与相应的市场需求都在不断增长,社会大众对甲骨文的兴趣也在不断增加。这一阶段的普及著作呈现出多样化的特点,不仅涉及甲骨文的相关知识,还从生肖、中医、民俗、书法等不同角度展现甲骨文的相关文化内容。除了面向成年读者之外,也开始面向少年儿童普及甲骨文知识,出现了字卡、识字读本、童话、漫画等全新的展现形式。

根据目标读者群的不同层次,我们又可以将上述甲骨文普及著作分成三类:

第一类是甲骨文的学术入门书。这类著作主要面向对甲骨文感兴趣的,试图深入了解甲骨文的文字、历史、考古知识的读者,多为文史哲专业的高校学生。除上述《商周甲骨文》《甲骨文与商代文化》《商周古文字读本》之外,还有王宇信、王绍东《中国古文字导读:殷墟甲骨文》(文物出版社,2016年),龙国富《甲骨文与中国上古文明》(华东师范大学出版社,2016年)等。这类普及读物多出自专业研究者之手,在全书框架、知识内容和文字风格上,与学术著作更为类似;正因如此,其社会影响力往往相对有限。以《甲骨文与商代文化》一书为例,作者赵诚先生是古文字研究的著名专家,这本书资料翔实、论证充分,堪称力作,在甲骨文研究领域中颇具影响力。但自2000年发售以来,其销量尚不到600册本文涉及的销量数据均来自开卷Smart数据查询分析系统。,充分体现出学术入门著作与大众文化需求之间的距离。

第二类是与甲骨文有关的文化通识读本。这类著作主要面向广大青少年读者,通常采用图文搭配的形式出版,介绍基础性的甲骨文知识与历史考古常识。如于元编著《中国文化知识读本:甲骨文》(吉林出版集团,2010年),王谦、王重阳编著《阅读中华国粹:青少年应该知道的甲骨文》(泰山出版社,2012年),韩织阳《有趣的甲骨文》(中州古籍出版社,2016年),俞欣《甲骨文的美丽童话》(世界图书出版公司,2016年),刘滴川《龟藏:藏在龟壳里的甲骨文和贞吉中国》(民主与建设出版社,2018年)等。这类作品以“普及”“通识”为标签,瞄准了青少年的阅读市场,但无论读者反馈还是市场销量都相当平淡,发行量最高的作品不过3000册左右,这一数据与其潜在读者数量之间的反差十分鲜明。

第三类是基于甲骨文的识字读本与漫画绘本。这类作品主要面向学龄前儿童与低年级的小学生,通过简单常用、象形性强的一批甲骨文,进行“看图识字”式的认字教育。如小象汉字出品的《甲骨文配配卡》(中信出版社,2017年),以及张振忠编著《爱上中国字:甲骨文识字卡》(现代出版社,2017年),黄加佳《甲骨文学校》(北京联合出版集团,2018年),唐光雨《漫画甲骨文奇遇记》(四川辞书出版社,2019年)等。在甲骨文普及著作中,这类作品的市场销量是最高的,以较近出版的《甲骨文学校》为例,作者用绘本的形式来展现甲骨文的文字常识,虽然内容相对浅显,但凭借精美的印制和有趣的画风,出版一年来已有过万册的销量,远远超过其他类别的普及作品。

二、甲骨文普及著作的成果与不足

纵观四十年来甲骨文普及著作的出版情况,可以说,我们已经取得了相当丰硕的成果。从笔者所统计的六十余部作品来看,首先,现有的甲骨文普及著作内容丰富、介绍详赡,实现了知识普及的全面覆盖。具体包括:(1)甲骨文的文字知识,即对甲骨文象形特点的重点展现、用“六书”分析甲骨文的字形结构、基于甲骨文讲解汉字的历史演变、甲骨文与现代文字的对比、甲骨文书法的基本技法等;(2)甲骨文的历史文化知识,包括甲骨文中记载的殷商时期的占卜、祭祀、天象、农耕、战争等方面内容,其中相当一部分著作重点介绍了与武丁、妇好有关的史实;(3)甲骨学的相关知识,包括甲骨文发现、发掘和研究的历程,著名的甲骨学家、甲骨文研究的基础知识与重要成果等。其次,现有甲骨文普及著作的目标读者群涵盖了不同年龄、不同层次的读者,无论是学龄前儿童、青少年、高校学生还是文化爱好者,都有与其阅读需求相适配的作品。最后,现有的甲骨文普及著作具有丰富的呈现形式,从常规的普及文章到图录、漫画、剪纸、书法,体现出充分的创造性。

综上所述,四十年来的甲骨文普及著作从内容和形式上都取得了较为丰硕的成果,实现了甲骨文基本知识的全面普及,这无疑应归功于甲骨学研究的不断推进和国家对“绝学”的大力提倡。尽管成果丰富,但毋庸讳言的是,这一出版领域仍有着明显不足,无论是从内容质量还是销量影响上,都存在一定的问题。具体来说:

就内容质量而言,现有甲骨文普及著作的整体水平不高,缺少能够满足大众文化需求的精品。首先,一些甲骨文普及著作存在容易误导读者的知识错漏。有的作品在讲解“日”字时说,因为“甲骨文是刻在龟甲、兽骨上的,要刻成圆形很难,所以日字就变成了方形”参见张振忠编著:《爱上中国字:甲骨文识字卡》,现代出版社2017年版。。用特殊的书写方式解释甲骨文的构形特点,本是甲骨文研究的重要思路,但这种阐释必须符合甲骨文的形体事实。在《甲骨文合集》中有不少圆形的“日”,如(合27548)、(合33984)、(合33694)等。因此,“要刻成圆形很难”的说法,显然不符合甲骨文的实际情况。再比如说,在甲骨文研究中,一些字形说解还处在猜测阶段,有的普及著作却不假分辨地进行引用。如解释“殷”字时,根据字形()释为“以手持针为一个身患严重腹疾的人予以治疗”参见姬克喜、王新燕、陆雅然编著:《甲骨文图解——汉字溯源》,中州古籍出版社2010年版。。问题在于,这一观点不过是一家之言,学界并未视为定论。在没有充分的字源、字理證据时,将学术假说贸然引入普及作品,也是不够严谨的。其次,在知识性问题之外,一些甲骨文普及著作存在知识设置与定位读者之间的需求偏差,出现了难度过大、专业性过强的问题。如利用甲骨文进行儿童识字,甲骨文并非完全成熟的文字体系,异写、异构现象繁多,和今天的通用汉字之间存在较大差异,用它作为识字阶梯并不符合汉字教学的基本原理。在一些甲骨文识字卡中,涉及大量汉字学专业知识,有的直接引用《说文叙》中的“画成其物,随体诘诎”来解释甲骨文中的象形字,但识字阶段的儿童又怎能理解“诘诎”的意思呢?有的选取了较为生僻的汉字进行教学,如“昃”“隹”“秉”“杳”“聿”“毓”等,虽然在甲骨文中已有用例,但完全不适合识字阶段的儿童需求,违反了汉字教学的基本规律。在上述两类问题之外,还出现了个别粗制滥造的普及作品,内容重复、语言草率、印制粗糙,更应当引起出版界的警惕。比如前面提到的于元《中国文化知识读本:甲骨文》一书,大量采用分辨率极低、饱和度极高的黑白图片,引用的甲骨文字形也是用绘图软件随意仿写,完全丧失了甲骨文的形态和笔意——一本讲甲骨文的书,竟然没有甲骨文的文字原貌,实在令人费解。又如曹兆兰《图释甲骨文》(光明日报出版社,2013年)一书,排版极为随意,全书仿佛是用作者教学的PPT改造而成,可读性很差。再如陈漫兮《殷墟探秘——甲骨文》(文化艺术出版社,2010年)一书,顶着“甲骨文”的书名,却只介绍殷商的文化和历史,并没有充分讲解甲骨文的相关知识,可谓有些“文不对题”了。

就销量影响而言,甲骨文普及著作的质量不足,也直接反映在其销售与社会反响的不景气上。尽管“甲骨文”这一文化命题在近些年很有热度,但令人遗憾的是,象牙塔中的学术入门著作和大众的文化品位仍具有一定差距,面向大众的普及读物在质量上又难以令人满意,使得这类作品的销量较少,平均销量只有一千册左右,缺乏市场占有率高、社会影响力较大的作品。即使是面向儿童的识字读物,由于甲骨文识字教学本身的问题,这类作品也没有形成所谓的“爆款”,和其他类型的儿童读物与识字读本相比销量仍然偏低。对普及读物而言,销量意味着社会效应,它与图书的质量往往是成正比的——评估普及读物的质量,不仅仅在于内容与深度,更在于一部作品是否能满足国家的文化策略与大众的文化需求。

通过上述两个角度的分析,我们看到,尽管甲骨文普及著作数量繁多,也取得了较为丰硕的成果,但还远远不能符合国家提倡“绝学”,立足汉字与文明的根脉建立文化传承、弘扬民族自信的文化导向,也远远不能满足社会大众对甲骨文与相关古代文化的知识需求。

三、甲骨文普及著作的出版策略

甲骨文普及著作的历史与现状,为学术界、出版界与相关文化部门提出了重要问题——我们应当如何把握甲骨文普及著作的出版策略,从而打造出一批高水平、典范性、有影响力的作品?本文对这一问题的思考,体现为三个方面:

首先,习近平总书记的讲话高屋建瓴地点明了甲骨文普及著作的文化高度。我们要建立自觉的“文化传承”意识,在文明寻根与民族认同的高度上,充分理解甲骨文普及的文化意义。为什么要传承“绝学”?为什么要向大众介绍几千年前古老的文字与文明?这并不是要展示尘封的古董、介绍历史的遗迹,更不是要揭露“奴隶社会”的落后与野蛮,而是通过文字溯源来探寻中国文化的历史起点,了解中华文明的深厚积淀,从而对“何谓中国,何谓中国人”的问题提出深刻的解答。把握民族的文化传承,是中华民族伟大复兴的精神基础,让甲骨文的“绝学”走向大众,也应当建立起这一思想自觉。

其次,甲骨文的普及著作需要确保质量,兼具学术的准确性与普及的适配性。一方面,要充分吸收一百二十多年来甲骨学的研究成果,对相关的文字知识、历史知识、考古知识做到证据充分、准确无误;一方面,甲骨文普及的知识点设置要深浅得当,与不同层次的读者需求紧密挂钩,让“绝学”普及做到真正的“接地气”。此外,还要充分利用现代出版技术,保证图文质量,打造赏心悦目的出版精品。

最后,甲骨文的普及著作要提高可读性,讲好甲骨文“故事”,用精彩动人的文笔,展现早期文明的瑰丽画卷,讲述殷商历史的精彩历程,解释汉字源头的智慧与特点,介绍一百二十多年来甲骨学的推进与跨越,这对相关著作的撰写者提出了很高的要求。

想要实现这三个方面的出版策略,打造兼具历史高度与学术精度、既可信又可读的普及精品,关键在于要发掘一批既懂甲骨文,又具有较高写作能力的作者。2018年,后浪出品了刘幸、张浩翻译的日本学者落合淳思的《甲骨文小字典》(北京联合出版公司),该书先介绍了“甲骨文和殷王朝”“甲骨文的构造”的基础知识,然后通过“人的姿态”“人体的某一部分”“自然事物”“动植物”“武器、礼器”“其他器具”“其他文字”“起源尚不明确的文字”等八章分别介绍三百多个常用甲骨文,每章以部首统摄文字,每字之下展示字形、讲解字意、征引例文、介绍学者的不同观点,并附有典型的甲骨拓片。可以说,这是一部结构完整、匠心独运的甲骨文普及之作,体现出较高的编写水平。无独有偶,2019年,中华书局出版了刘钊、冯克坚主编的《甲骨文常用字字典》,该书以音序排列,收录了甲骨文常用字的不同字形,附有极其简单的“通用为”的信息。就文化普及而言,《甲骨文常用字字典》和《甲骨文小字典》相比有所不如,颇为可惜。

这一对比是令人深思的,在“文化传承”的高度上,文化普及与大众教育的方向、民族情感的凝聚、社会文化的建设密不可分;与之相关的“绝学”传承,固然要追求精深,更要开辟面向人民群众的文化窗口。甲骨文是汉字的祖先,汉字作为记录汉语的符号,承载着中华民族几千年来的文化传统,面对这样的内容,让外国学者在某种意义上掌握了普及的“话语权”,这难道不是一件值得忧思的事情吗?我们认为,甲骨文的研究者们不能仅仅将自己锁在象牙塔内,而是应以更为开放的态度面向大众读者,积极尝试普及创作;出版界也不应追求昙花一现的“热点”效应,而是要狠抓出版質量,配合优秀普及作品的出版;相关部门也应大力扶持优秀甲骨文普及著作,就像中国文字博物馆“重金悬赏”甲骨文释读一样,鼓励优秀的普及作品。在学术界、出版界与相关文化部门的共同配合下,我们期待着高水平、典范性的普及作品不断涌现,开启甲骨文普及出版的新时代。

〔作者钟韵,生活·读书·新知三联书店编辑〕