自然资源地表基质层调查技术方法新经验

——以保定地区地表基质层调查为例

2021-09-10侯红星张蜀冀鲁敏张中跃孙肖秦天王献张金龙邵兴坤王伟

侯红星,张蜀冀,鲁敏,张中跃,孙肖,秦天,王献,张金龙,邵兴坤,王伟

(中国地质调查局廊坊自然资源综合调查中心,河北 廊坊 065000)

地表基质属于自然资源。地表基质层是自然资源分层分类模型中的一个重要圈层,是耕地、森林、草原、湿地、水等资源产生、发育、演化和利用的物质基础。按照党的十九届四中全会明确的“加快建立自然资源统一调查、评价、监测制度”的总体要求,为履行 “统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使有国土空间用途管制和生态保护修复职责”的核心职责和主要工作,2020年1月18日,自然资源部发布了《自然资源调查监测体系构建总体方案》(以下简称《总体方案》)(自然资源部,2020)。

目前,前人对于地表基质的研究还比较少。《总体方案》中首次提出“地表基质层”一词,将地表基质层定义为“地球表层孕育和支撑森林、草原、水、湿地等各类自然资源的基础物质”。葛良胜等(2020)基于自然资源基本概念、分类及不同自然资源学科体系、地球关键带等与“地表基质层”划分联系紧密的内容,将地表基质层定义为“当前出露于地球陆地地表浅部或水体底部,由天然物质经自然作用所形成,孕育和支撑森林、草原、水、耕地、海洋等各类自然资源(但不一定或不限于)的基础物质层,这些基础物质就是地表基质”。2020年12月22日,自然资源部办公厅发布了《地表基质分类方案(试行)》(自然资源部,2020),将地表基质概念定义为“当前出露于地球陆域地表浅部或水域水体底部,主要由天然物质经自然作用形成,正在或可以孕育和支撑森林、草原、水等各类自然资源的基础物质”。

《总体方案》从目标任务、概念模型、工作内容、体系建设、组织实施和保障措施等6个方面,系统规划了新时期中国自然资源“1+8”调查评价和监测工作,即“自然资源基础调查+土地、森林、草原、湿地、水、海洋、地下资源、地表基质等8个自然资源专项调查”,形成了自然资源调查监测体系构建的顶层设计。将地表基质调查与耕地、森林、草原、湿地、水资源、海洋等一并划为自然资源专项调查内容;提出要在条件成熟时组织系统开展地表基质层调查。葛良胜等(2020)根据《总体方案》就自然资源调查监测体系中地表基质调查若干问题进行了探析,认为地表基质层调查是带有强烈基础调查色彩的专项调查工作,具有基础性、公益性和战略性地位。

地表基质层虽然是一个跨越多门类自然资源业务体系和学科体系的新概念,调查内容(地表基质的类型、理化性质及地质景观属性等)比较广泛,如何正确认识实施自然资源地表基质层调查的意义,如何按照《总体方案》要求部署地表基质层调查工作,如何利用以往基础调查、海洋调查、土壤调查等综合调查资料进一步开展地表基质层野外调查工作,如何进一步详细划分地表基质类型,厘定地表基质层调查指标和内容,采取什么样的方法手段等都需要系统地理清。

2020年,根据自然资源部中国地质调查局统一规划,自然资源综合调查指挥中心在廊坊自然资源综合调查中心率先部署自然资源地表基质调查工程(侯红星,2020)。工程在保定地区开展自然资源地表基质层试点调查(鲁敏,2020)。以试点工作实践为基础,对地表基质的分类进行了探讨,对地表基质层调查的指标、内容和方法等进行了厘定,对地表基质层调查工作部署提出了意见建议,旨在为组织和部署自然资源地表基质层调查相关工作提供借鉴,为探索建立自然资源地表基质层调查技术要求、方法体系和质量规范等提供参考。

1 地表基质层调查的重要意义

地表基质层是自然资源分层分类模型中的第一层,是联接地下和地上资源(物质)的纽带,是地球关键带的重要组成部分(安培浚等,2016)。地表基质的自然资源属性及其在自然资源分层分类模型中的位置,决定了地表基质调查是自然资源调查监测体系中不可或缺的重要内容(葛良胜等,2020)。构建完整、统一、系统、全新的自然资源立体综合调查监测体系,需要对地表基质(层)开展系统调查。自然资源生长、生态环境变化、国土空间利用等均与地表基质层密切相关。地表基质调查的数据与成果在自然资源统一管理和科学研究、国土空间综合利用和科学规划、生态环境保护修复和综合治理等方面的支撑服务领域十分宽广,作用明显,意义重大。

实施自然资源地表基质层调查,是践行习近平生态文明思想的实际行动(殷志强等,2020)。自然资源为人类提供生存、发展的物质与空间。随着社会发展和科学技术进步,越来越多的自然资源需要被开发和利用,同时也产生了自然资源超常规利用、生态环境恶化等一系列问题。党的十八大以来,习近平总书记多次从生态文明建设的宏阔视野提出“山水林田湖是一个生命共同体”的论断,强调“人的命脉在田,田的命脉在水,水的命脉在山,山的命脉在土,土的命脉在树,空间用途管制和生态修复必须遵循自然规律”。这一重要论述,为推进绿色发展、保护生态环境和建设美丽中国提供了行动指南。地表基质层作为孕育自然资源的物质基础,在“山水林田湖草”生命共同体中占有十分重要的地位。查明“岩石、砾石、砂质、土质、泥质”等地表基质层的种类、分布、理化性质以及景观、地质属性等,全面了解掌握人类活动影响、开发利用和破坏情况,是整体规划生态环境保护和国土空间生态修复、国土空间用途管制的关键环节。

实施自然资源地表基质层调查是有效保障支撑自然资源部履行“两统一”职责的必然要求。自然资源部挂牌成立后统筹自然资源综合调查监测任务。《总体方案》提出要择机开展系统的地表基质层调查工作,条件成熟时,结合已有的基础地质调查等工作,组织开展全国地表基质调查。着眼国家需求和自然资源部、中国地质调查局职责使命,积极主动地承担自然资源地表基质层调查相关工作任务,实施保定地区地表基质层试点调查,通过试点先行、典型引路,总结推广经验,为系统部署开展此项工作进一步积累经验,以准确摸清全国地表基质层底数与现状,提交相应的调查成果,形成地表基质层全国一张图,为自然资源综合管理评价监测提供基础信息资料支撑。

实施自然资源地表基质层调查是构建完善自然资源调查评价监测体系的重要环节。自然资源地表基质层系自然资源部成立后履行新的职能使命,对自然资源进行分类、调查、评价、监测工作进行系统谋划中首次提出这一概念。在以往基础地质调查、矿产地质调查、生态环境地质调查以及自然资源综合调查等工作中,均没有系统地对地表基质层进行调查和评价,自然资源调查评价监测体系也没有对地表基质层进行系统规划。开展系统的自然资源调查、评价、监测等,建成自然资源日常管理所需的“一张底版、一套数据和一个平台”,需要及时对地表基质层进行系统分类调查和评价,同时完善地表基质层调查工作流程、技术规范、方法体系、质量标准以及制度规定等,与其他多门类自然资源要素调查进行整体评价,不断完善自然资源综合调查评价监测体系。

实施地表基质层调查为推进国家战略的实施提供基础支撑。京津冀协同发展、长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略需要统筹地表覆盖层和地表基质层整体调查。党的十九届五中全会提出的“要提升生态系统质量和稳定性,推动绿色发展,促进人与自然和谐共生,确保粮食安全,保障能源和战略性矿产资源安全”等新要求,地表基质层作为支撑自然资源覆盖层、管理层和孕育自然资源的基础物质,其类型、分布、性质和现状等直接影响生态系统质量和稳定性。实施地表基质层系统调查,尽快掌握其底数,形成一套地表基质层现状数据,对自然资源(如黑土地)的保护利用,对实施荒漠化、石漠化、水土流失等生态环境问题的综合治理起直接作用。

实施自然资源地表基质层调查是进一步丰富地球系统科学理论的有益探索。目前正处在一个以地球系统科学为旗帜的新的地学革命时代(莫宣学,2019),地球系统科学的研究主题由最初的“全球环境变化”发展成为“对整个地球行为及所有层圈间相互作用的探索”。同时,以地球系统科学理论为指导的地球关键带(地表岩石-土壤-生物-水-大气相互作用带被称为地球关键带,传统的风化壳是其主要组成部分。在这一关键带中,岩石和矿物的风化与成土过程是大气圈、生物圈、岩石圈和水圈相互作用的主要形式,是控制地表环境、改变地球表面形貌和维持生命资源的重要物理、化学和生物过程)研究将成为新的热点。自然资源地表基质层作为与地球关键带有密切关联的重要层位,是地球系统科学理论研究的重要内容。因此,开展自然资源地表基质层调查研究,利用地球系统科学理论指导自然资源调查、评价和监测,进行自然资源的合理开发利用显得尤为重要和紧迫。加强对自然资源分层分类的三维立体时空模型,地表基质层概念与科学内涵、地表基质层各要素、自然资源各圈层间的相互作用关系、成因联系(如何形成,如何转换,在未来又将如何变化等)的研究和深化等能为不断丰富地球系统科学理论提供重要依据。

2 地表基质层调查内容

2.1 地表基质的分类及命名

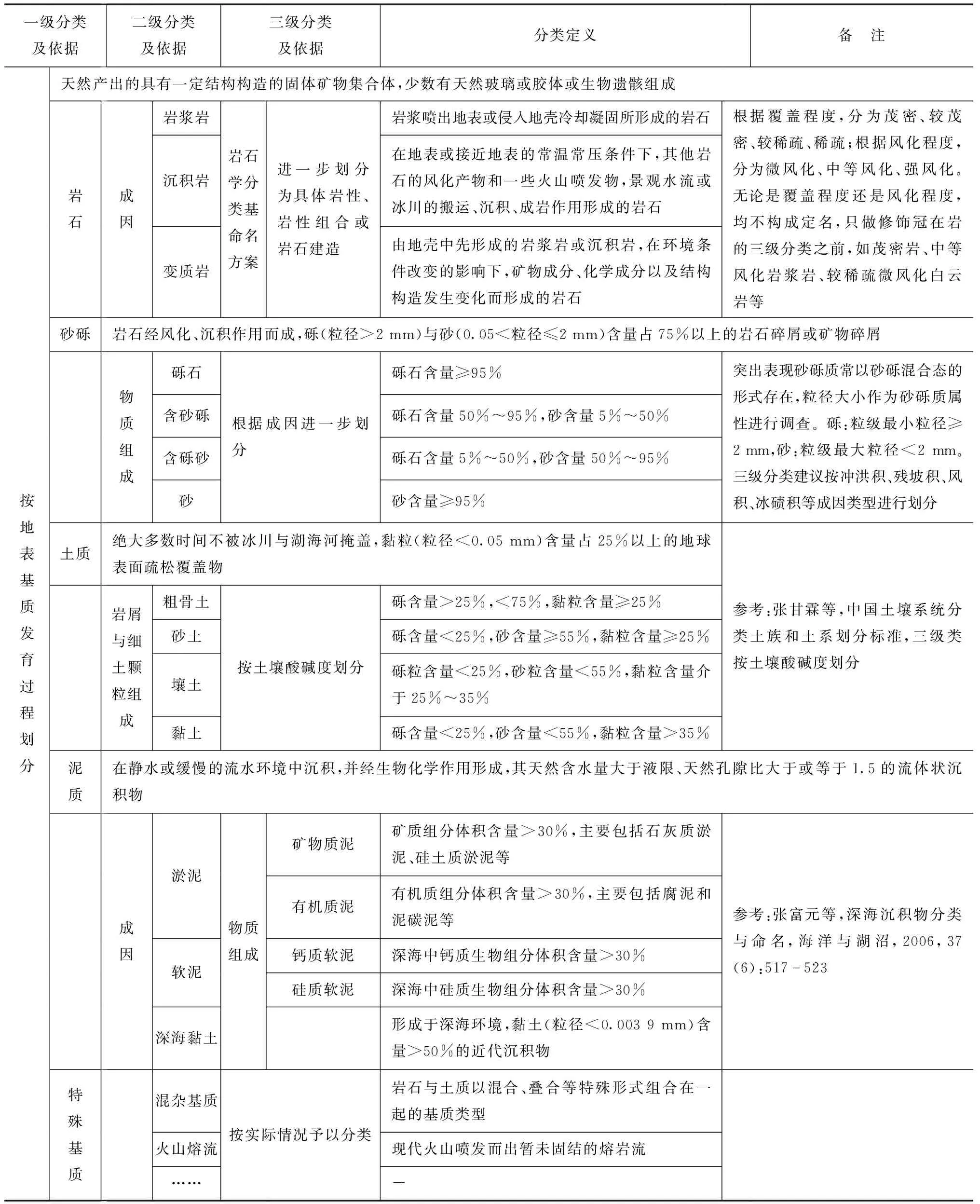

地表基质的分类及命名是实施地表基质层调查的基础和前提。学术界目前对于地表基质还没有形成统一的分类命名方案。《总体方案》对自然资源地表基质类型仅进行了初步划分,将陆域地区(包括各类海岛)划分为岩石、砾石、沙和土壤等,并指出海域地区按照海底基质进行细分。吴克宁等(2019)对土壤质地分类及其在中国的应用进行了探讨。殷志强等(2020)根据第四纪地质学特征,将地表基质一级分类划分为基岩和第四纪松散堆积物,二、三级分类按成因类型和地貌形态进一步详细划分。自然资源部调查监测司针对地表基质分类命名先后多次研究分类方案并下发征求意见,项目组结合野外调查实际也多次提出了建设性建议。《地表基质分类方案(试行)》(自然资源部,2020)初步形成了地表基质4类3级分类命名方案体系。按照易于管理、便于调查、利于应用、全域覆盖的自然资源管理工作需要,项目组结合野外工作实践,先后推出“岩、砾、砂、土、泥”、“岩质、砂砾质、土质、泥质”、“岩石、砂砾、土质、泥质、特殊基质”等多种方案。为使地表基质分类命名更具代表性、实用性和可调查性,在自然资源部印发的分类命名方案基础上,提出自然资源地表基质“五类三级”分类建议方案(侯红星,2020;鲁敏,2020),具体分类情况见表1。

表1 自然资源地表基质层分类表(据自然资源部《地表基质分类方案(试行)》修改)Tab.1 Classification of the ground substrate survey of natural resources

本方案根据野外调查实践,认为单纯的“砾质”基质在地表分布并不多,且按砾级进一步分类,在野外调查、最终成图的可操作性和应用性不够强。而野外调查中发现“砂”与“砾”通常发育在一起,因此将“砂砾”作为地表基质一级分类中的一种,对应于部方案中的砾质。同时一级分类中增加了一类“特殊基质”,即目前地表实际存在的但无法将其归入“岩石、砂砾、土质、泥质”类的一些特殊地质体。地表基质二级分类按照便于识别利用的原则进行分类,岩石基质按照成因进一步划分为岩浆岩、沉积岩和变质岩。砂砾基质按照砾石的含量进一步划分为砾石、含砂砾、含砾砂、砂等4类;土质基质按照岩屑与细土颗粒组成进一步划分为粗骨土、砂土、壤土、黏土等4类。泥质基质按照成因进一步划分为淤泥、软泥和深海黏土3类。特殊基质作为地球表面实际存在的,但目前还不能调查利用或难以调查的特殊类型基质,在调查工作中根据实际情况予以划分。

另外,积极营造良好旅游环境氛围,坚持以人为本,这就需要一定的资金支持。部分地区发展水平一般,政府资金扶持力度不大,在与金融业高度融合的同时,拓宽融资渠道成为关键。

地表基质三级分类根据不同调查精度和需求、不同工作区的实际情况进行进一步分类,本次没有进一步细分。

2.2 地表基质层调查内容

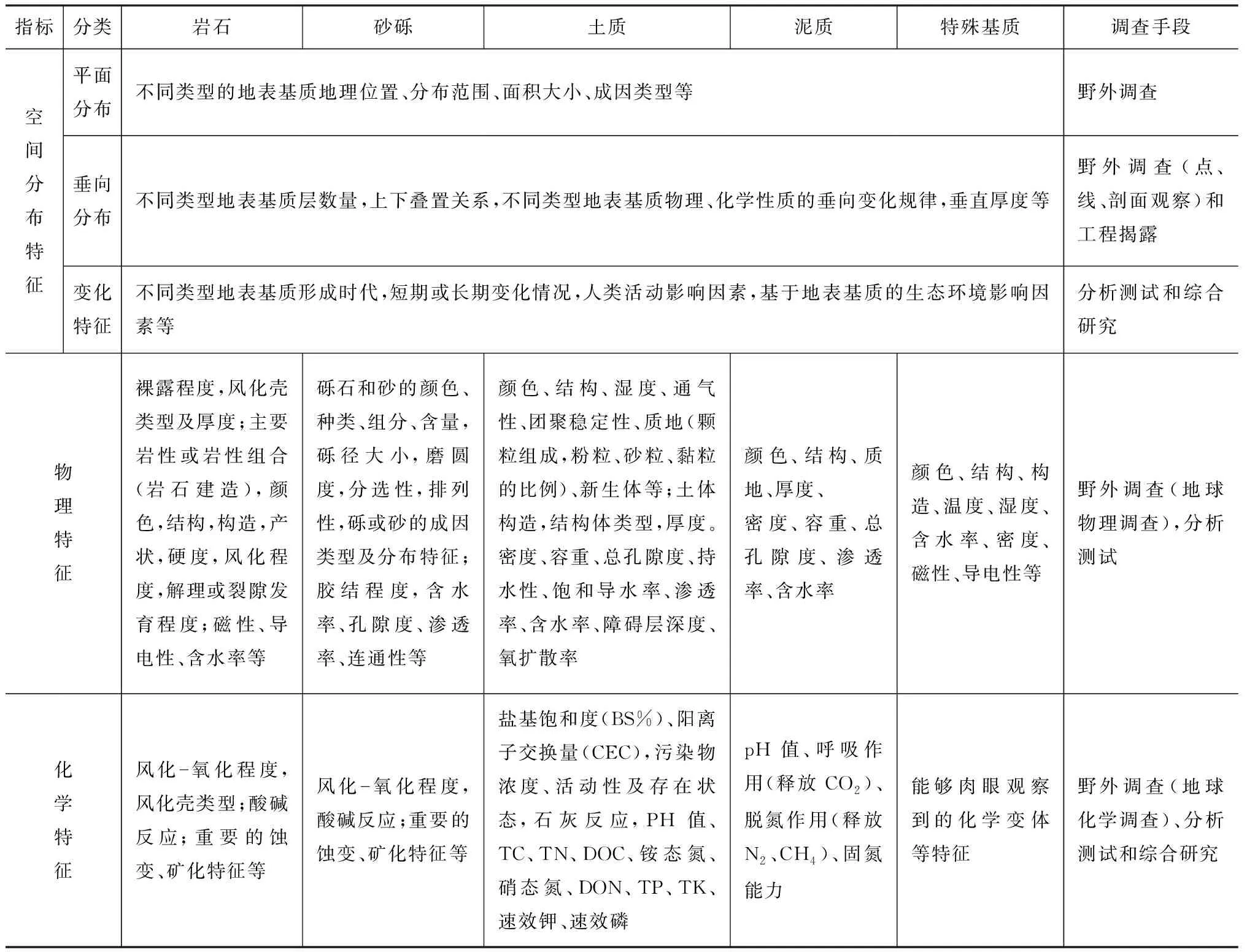

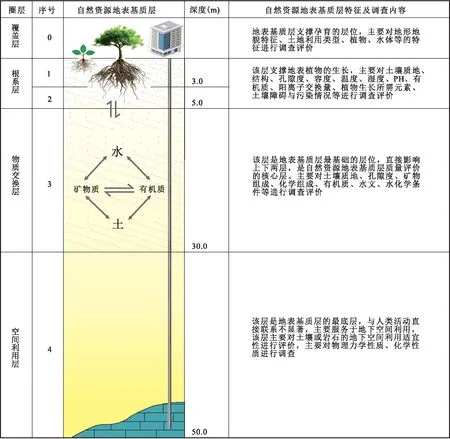

《总体方案》将地表基质调查纳入8类自然资源专项调查范畴,并指出要“查清岩石、砾石、沙、土壤等地表基质类型、理化性质及地质景观属性等”,但没有详细列出地表基质层调查的主要内容。在具体实践中认识到不同的地表基质类型支撑孕育的自然资源不同,承载的生态环境属性和生物多样性环境也完全不同。因此,实际调查工作中,在调查不同类型地表基质的普适性属性指标的基础上,还要根据其承载的自然资源、生态环境、物质交换空间等特殊性有针对性地确定地表基质调查的具体指标和内容。结合保定地区试点调查成果研究,提出了地表基质层调查的指标和内容(图1、表2)。

表2 自然资源地表基质调查要素与指标体系表Tab.2 Survey elements and index system of the ground substrate survey of natural resources

续表2

图1 地表基质层调查指标框架图Fig.1 Framework of the ground substrate survey

根据不同类型地表基质调查需要,进一步将调查指标进行了详细厘定,划分了10项调查指标,其中空间分布特征、物理特征、化学特征、成分特征、生物特征等5项为地表基质基本属性特征指标;含水特征、景观属性、气候或气象特征、生态属性、变化趋势等5项指标为自然资源和生态环境特征评价指标。通过对10个指标的调查,在查明地表基质基本属性特征的同时,调查研究地表基质对地表覆盖层,即各类自然资源和生态环境的支撑、孕育作用,掌握人类活动、自然环境变化等对地表基质层、地表覆盖层的影响制约因素等可以使地表基质层调查成果更好地应用于自然资源管理、生态环境保护修复、国土空间“双评价”、农林牧业高质量发展等领域,更好地体现地表基质层的基础支撑孕育作用。

2.3 地表基质层调查深度

地表基质层调查深度应综合考虑地表基质层支撑孕育的自然资源和人类活动能够影响或发生相互作用的最大范围深度。在保定地区实际工作中,基于以下考虑:与人类社会经济活动和自然资源相互作用最直接、最显著的地球表层部分(人类能够影响以及生活所需要;支撑森、草、园、林、耕等的基础物质);水、气、能量交换作用最显著的地球表层部分;土壤耕作层和土壤中微生物活动范围不超过5 m;植物根系能达到的最大深度约20 m以浅;非饱和的包气带一般以30 m为主;大多数建筑需探测的深度为50 m等因素,建议不同区域的地表基质层调查深度应根据实际情况确定,不能简单设定统一的深度范围(图2)。

图2 地表基质层调查深度范围及研究内容示意图Fig.2 Schematic diagram of the depth range and research content of the ground substrate survey

覆盖层是地表基质层支撑孕育的层位,首先要对地表覆被情况开展调查,主要包括地形地貌特征、土地利用类型、植物、水体等的特征。保定地区属于山地平原过渡带,西高东低,生长槐树、杏树、杨树、荆条等乔灌木,农作物主要为玉米、小麦、小米、花生等;园地种植柿子树、核桃树等。城镇建设居民区多为硬化地面。根据覆盖层特征对地表基质层调查深度进行调整。

支撑植物生长带(根系层)的地表基质层调查深度为0~5 m。保定地区灌木、草本植物、主要农作物根系深度约3 m以浅,果树、乔木等植物根系深度多在5 m以内。该层为土壤耕作层和微生物活动主要部位,作为地表基质层与地表覆盖层之间相互耦合关系研究范围,主要研究探讨不同地表基质类型与其所支撑孕育地表资源之间相互关系,及对其质量进行评价。该深度范围的地表基质调查可为农林牧业发展质量研究提供依据(陶春军等,2020)。

支撑物质交换带的地表基质层调查深度为0~30 m。该深度范围内的地表基质调查是支撑生态涵养区研究的基础。该层为水循环、物质循环最活跃区域,与人类活动直接相互影响,作为地表基质过程监测研究范围,主要探讨研究地表基质层-生态环境响应机制,支撑生态环境保护与治理。

支撑地下空间利用带的地表基质层调查深度为0~50 m。该层具有特殊的空间资源属性,作为地表基质形成演化研究范围,查明其年代格架,构建三维立体模型。具体调查中此深度范围不作为重点,但可以通过收集已有资料(钻孔,物探等资料),与地表基质调查其他综合资料一并整理,形成一张底版的地表基质立体图,为城镇建设区域,支撑地下空间开发与利用提供支撑(吴文忠等,2020)。

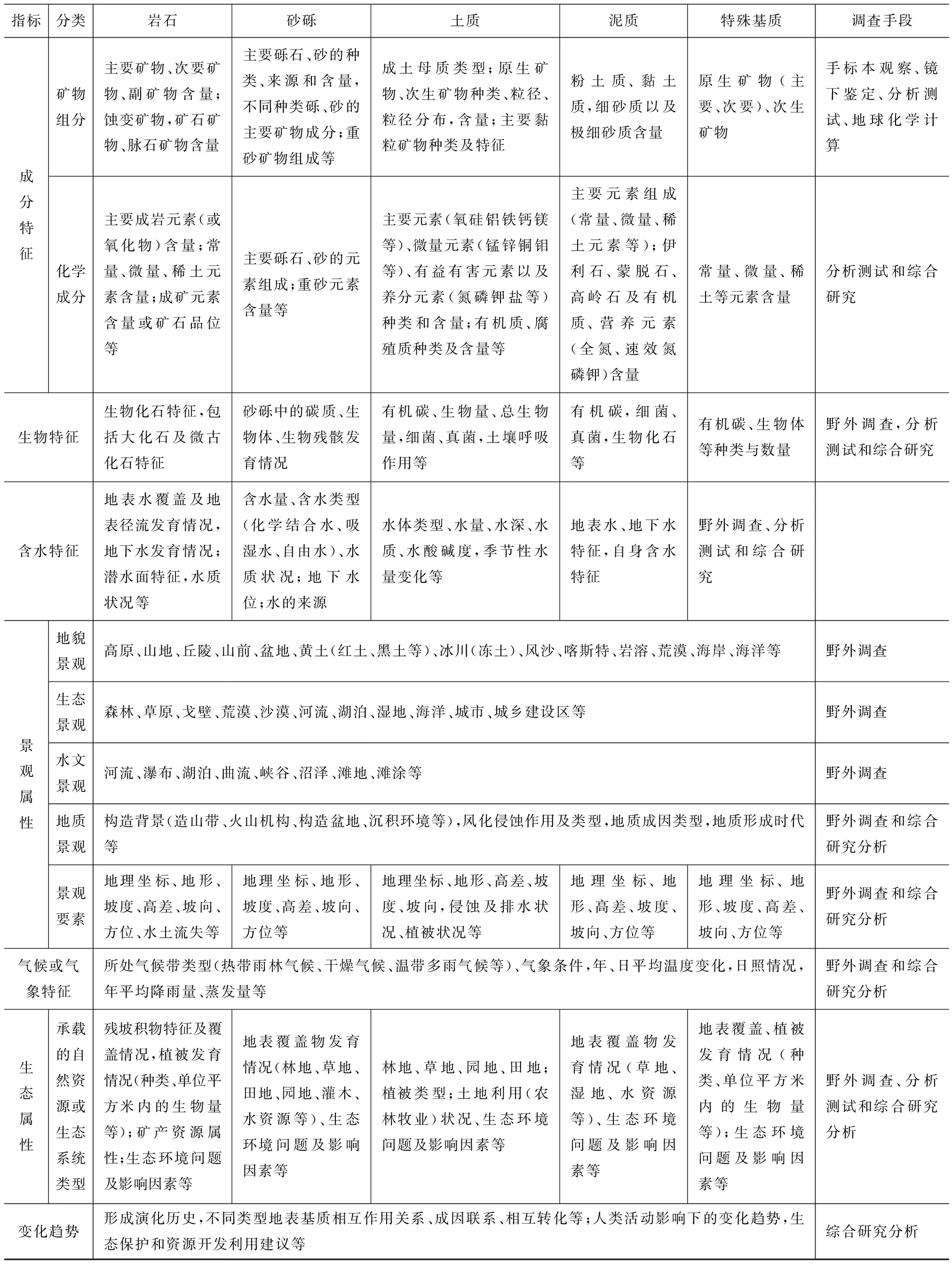

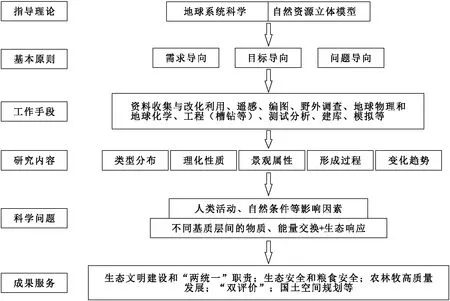

3 地表基质层调查方法

自然资源地表基质调查以地球系统科学和自然资源空间分层分类模型为指导(图3),坚持需求导向、目标导向和问题导向原则,以已取得的基础地质调查、专项地质调查、海洋地质调查、自然资源综合调查、国土空间“双评价”以及规划利用等领域取得的成果资料为基础,对已有资料进行认真梳理、总结、分析、利用,并按照地表基质调查要求进行标准化、矢量化改造,同时结合多时相、多手段遥感解译成果,形成基于地表基质调查的基础性图件,作为开展进一步野外调查和建库模拟的基础。

图3 地表基质层调查技术方法体系图Fig.3 Technology and methods system of the ground substrate survey

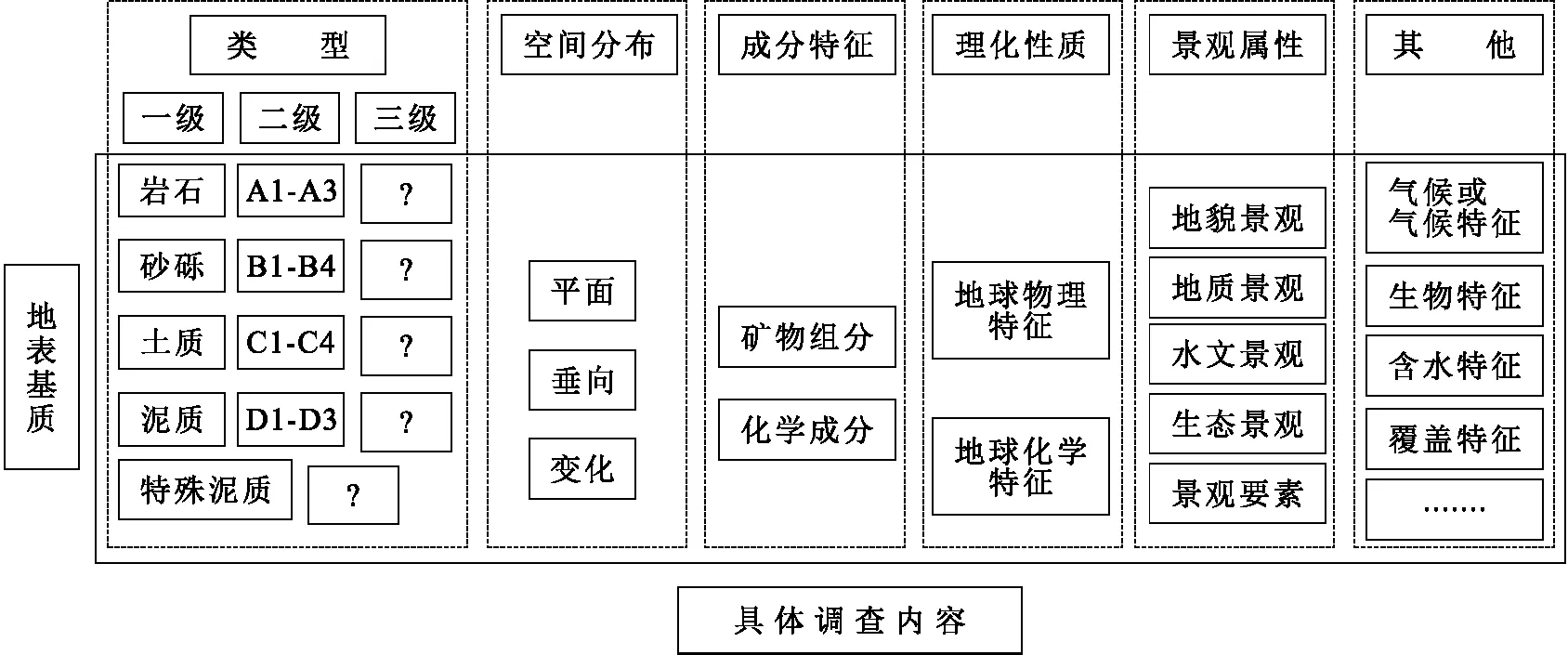

通过在保定地区的实践来看,地表基质调查应按照“室内研究、综合编图、野外调查、建库模拟、平台应用”的过程进行,采用遥感解译、综合编图、剖面测量、地球物理调查、地球化学调查、工程施工(钻探、槽探、井探等)、采样测试及综合研究等方法手段(图4),研究地表基质类型和分布特征、理化性质、景观属性、形成过程和变化趋势,探讨人类活动、自然环境变化等对地表基质的影响,以及自然资源不同圈层间的物质变换及相互作用等科学问题,推出一系列调查成果,支撑自然资源管理、生态环境保护修复、农林牧业高质量发展,以及国土空间规划和“双评价”工作。

图4 地表基质层调查过程及方法图Fig.4 Investigation process and methods of the ground substrate survey

遥感解译主要利用能够识别不同类型地表基质、不同种类自然资源要素的影像数据,对任务区地表基质层、地表覆盖层各要素进行解译,并结合前人资料收集整理情况,编制任务区系列基础图件,作为进一步工作的基础和工作部署图。

野外调查主要对已有资料不能满足地表基质层调查工作需要的内容进行补充调查和研究。工作中可以参照传统基础地质调查野外工作方法,根据任务区实际情况,采用穿越法或追索法部署野外调查点和调查路线。调查点和调查路线需要收集记录的内容参照地表基质层调查要素与指标体系(表2),结合实际工作需要进行。

剖面测量主要调查研究不同类型地表基质层厚度、空间接触关系或上下叠置关系,为研究探讨不同地表基质形成演化提供野外一手信息资料。

地球物理调查在了解不同类型地表基质的地球物理参数的同时,主要调查研究地表基质层垂向结构特征、反演地表基质层深部变化情况。如调查残坡积成因的粗骨质土(风化壳)的厚度,调查地表基质层垂向结构分层情况,调查被覆盖的岩石基质的深度(基底覆盖情况)等。通过地球物理调查可以为进一步部署钻探等工程进行验证提供依据。

地球化学调查是按照一定的比例尺和网度对不同类型的地表基质采取地球化学分析测试样品,研究不同类型地表基质的元素含量特征,形成不同地表基质的不同元素地球化学图。不同类型地表基质的地球化学样品的布设网度、采样介质、采样深度、样品加工、分析测试参数等要求需要进一步研究,形成适合于自然资源地表基质化学性质评价的一套地球化学调查技术方法体系。

工程施工主要包括地质浅钻、槽探或井探等,主要目的是直接揭露砂砾、土质、泥质或由不同类型地表基质叠合形成的复杂地表基质层的垂向空间叠置规律。槽井钻探工程主要与地球物理调查工作配合一起使用,相互印证。同时,可根据研究需要采取垂向分布的地球化学分析测试样品,查明复杂类型地表基质层垂向空间叠置规律和形成演化特征。

采样测试是根据调查需要采集不同类型地表基质的薄片鉴定样品、地球物理性质测试样品、地球化学分析测试样品、年龄同位素样品等。分析测试参数和要求要根据不同基质的调查内容和指标具体确定。

开展综合研究或专题研究主要对地表基质的形成演化、相互作用、物质交换、综合利用等进行深入研究探索,解决重大资源环境等科学问题,为建立地表基质三维时空模型提供依据。

建库模拟即建立统一的地表基质层数据库,对所获取的全部地表基质层调查数据进行数字化处理,建立地表基质层立体模型,构建可以融入自然资源三维立体空间模型数据库的地表基质数据层,建设地表基质数据信息数据服务平台。

4 结论与展望

地表基质层调查是一项全新的自然资源综合调查工作,是具有强烈的基础调查性质的自然资源专项调查工作(葛良胜等,2020)。2020年,仅在保定地区开展了试点调查和初步研究探索,对地表基质调查的基本内容与指标要素,对调查的方法手段、技术要求、成果表达、应用服务等取得了一定的认识与总结。基于自然资源综合调查监测体系构建需要,对下一步地表基质层调查的具体工作部署进行了思考,提出如下建议。

(1)试点先行,推出经验。在河北省保定地区开展地表基质层试点调查的基础上,进一步统筹推进地上与地下,陆域与海域,丘陵与平原、沙漠与戈壁、漂流与湖泊、高原与山地等典型地形地貌单元的地表基质层调查工作,形成陆域不同景观区、近海及海岸带、重大战略区、重点生态功能区地表基质层调查成果经验、工作模式和技术方法体系。

(2)专项跟进,成果示范。开展重点地区地表基质层调查,形成示范成果。重点开展东北黑土地、青藏高原冻土区、华北黄土区、华南红土层、西北盐碱土地区、岩溶区、石漠化区等特殊重点地区地表基质层调查工作,结合典型地形地貌区地表基质层调查成果,形成统一的具有代表性的地表基质层调查示范性成果。

(3)形成标准,系统推进。建立自然资源地表基质层调查技术标准体系,系统推进全国地表基质层调查工作。在开展试点调查、推出示范性成果的基础上,形成不同比例尺、不同行政区域自然资源地表基质层调查技术标准规范,统一指导推进国家战略规划区、重要生态功能区、重大工程建设区地表基质层调查,助推形成全国自然资源地表基质层和地表覆盖层的“一张图版、一套数据、一个平台”。