柴西北缘跃进二号地区晚新生代沉积特征及沉积相演化

2021-09-10张超俞礽安王善博程银行奥琮滕雪明冯平于航司丹高雪峰

张超,俞礽安,王善博,程银行,奥琮,滕雪明,冯平,于航,司丹,高雪峰

(1.中国地质调查局天津地质调查中心,天津 300170;2.四川省核工业地质局二八三大队,四川 达州 635000;3.中国石油青海油田分公司,甘肃 敦煌 736200)

柴达木盆地位于欧亚大陆腹地, 是青藏高原东北部西宽东窄的大型山间菱形盆地(图1a),面积约26万km2,其西北为阿尔金山脉,东北为祁连山脉,西南为昆仑山脉,是中国主要含油气盆地之一(郝国杰等,2020;徐焱等,2020;张超等,2020a;Chang et al.,2015)。新生代各级地层沉积序列在柴达木盆地中保存相对连续且齐全,是该地区主要的含油层系。跃进地区位于柴西北缘西北部,是区域内重要的油气及铀矿产区,前人做过大量研究工作并取得一定的研究成果(王信国,2010;钟尚伦等,2013;于跃等,2015;刘文进等,2019)。沈安江等(2001)认为跃进地区上新世发育辫状河道、砂坪及水上分流河道,其不等粒砂岩粒度偏粗,物性差;钟尚伦等(2013)认为该地区在古新世—中新世发育一套“水退-水进-水退”模式的完整一级层序;牟中海等(2014)运用储层构型分析法,指出跃进二号下干柴沟组下段存在河口坝及河口坝增生体。虽然前人已做过较多研究工作,但对该区晚新生代沉积特征研究较少,缺乏较系统的研究。跃进地区沉积相变化较复杂,前人对微相类型、展布特征及其演化的研究及描述不精确,且一直存在争议(陈武杰,2010;Wang et al.,2020)。上述问题极大制约了对油气及铀矿产的精细开发。笔者通过开展较系统的基础研究工作,即通过对钻孔岩心岩性、岩石矿物含量及组合、测井曲线等资料的观察研究与总结描述,建立相应的地层及沉积序列,明确沉积相发育类型、空间展布特征及演化规律,为跃进二号及周边区域的基础地质研究和铀储层预测、找矿靶区圈定提供重要借鉴。

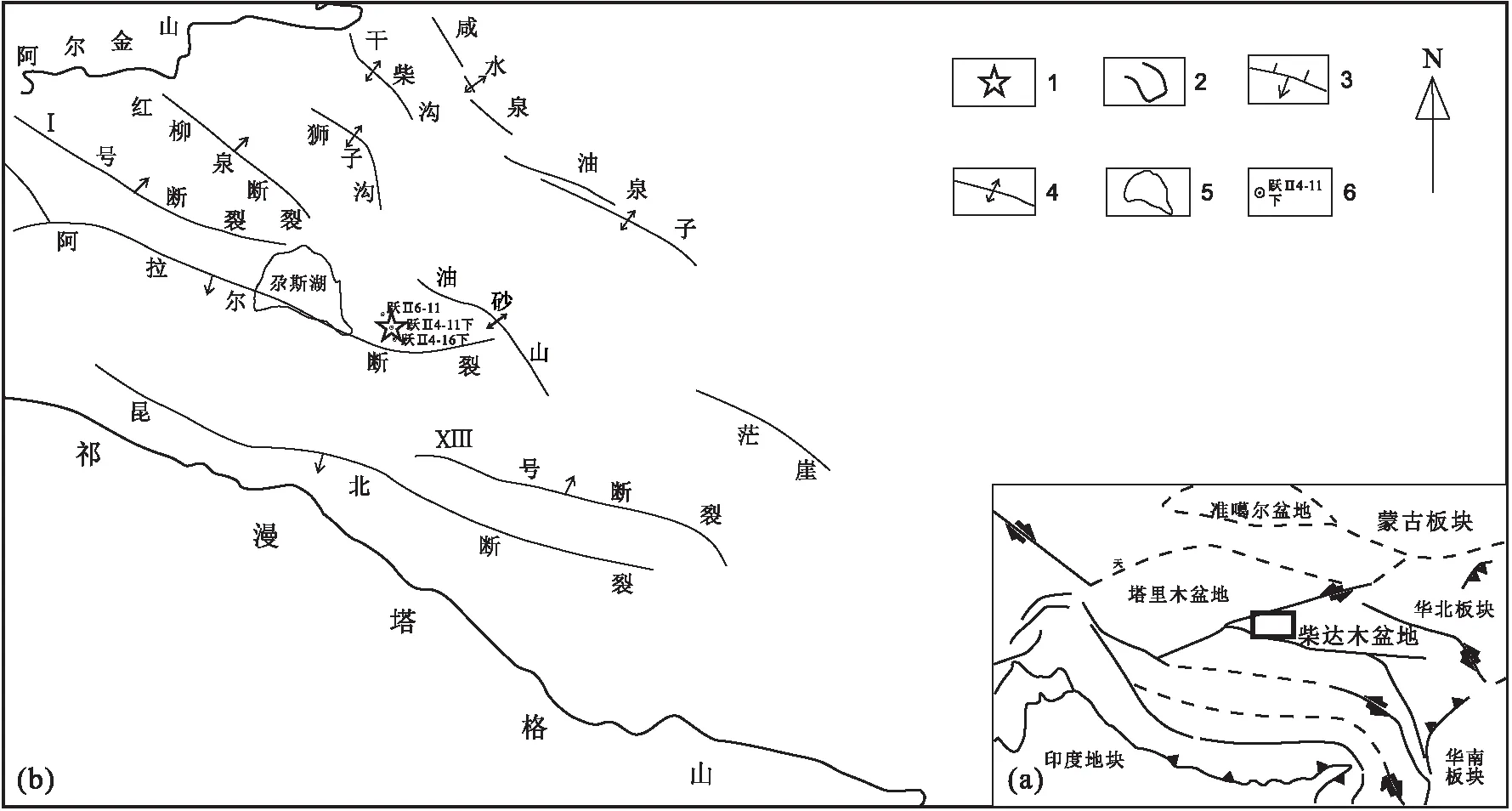

1.跃进二号;2.山脉;3.断裂;4.背斜构造单元;5.湖泊;6.钻孔图1 柴西北缘跃进二号地区构造简图(图a据王亮等,2010;图b据陆琳琳,2008)Fig.1 Simplified tectonic map of Yuejin 2 area in northwest Qaidam

1 区域地质概况

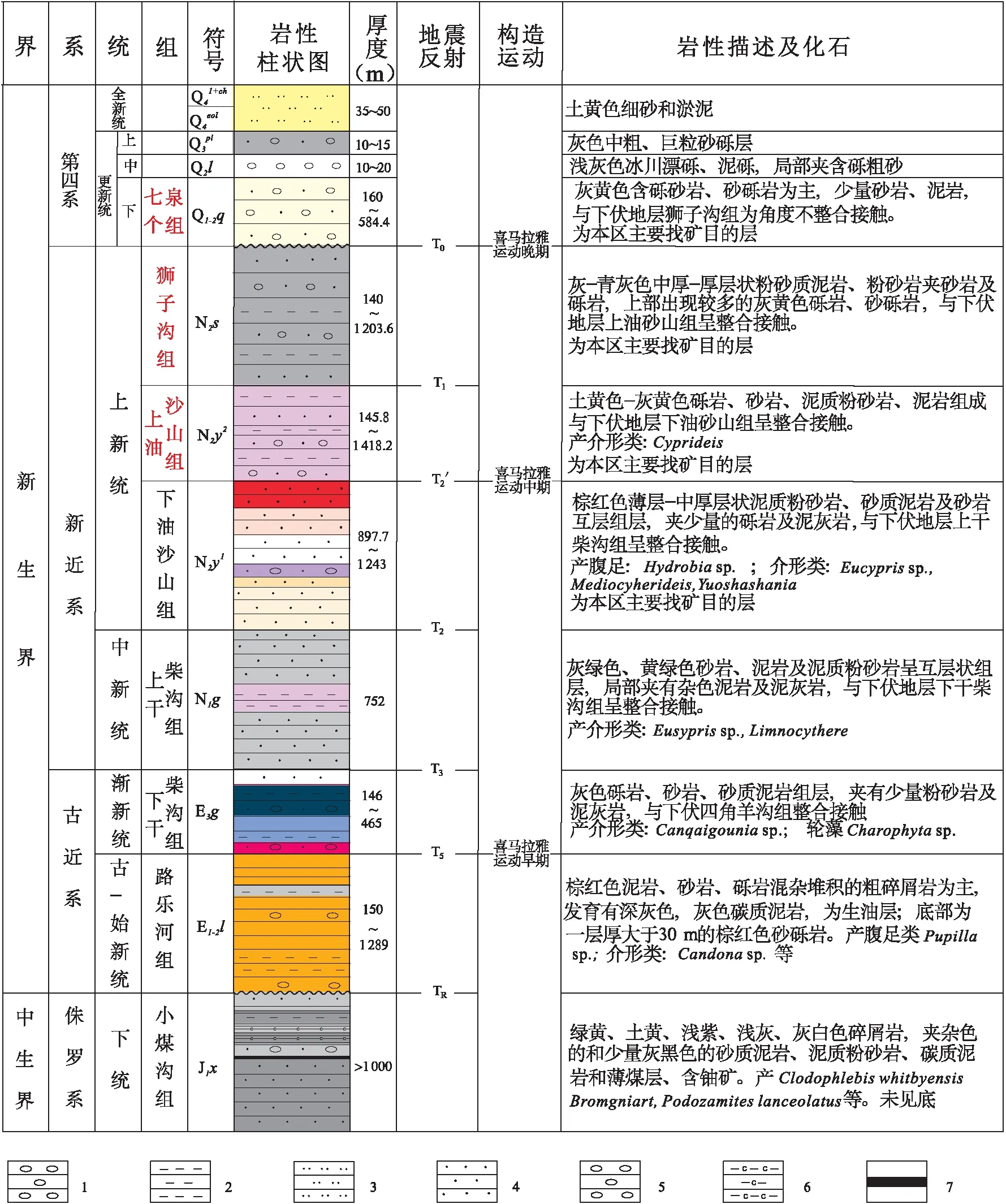

跃进二号地区位于花土沟镇南偏东约25 km处,大地构造位置位于柴达木盆地柴西隆起昆北断阶构造带内阿拉尔断裂北部(牟中海,2014)(图1b),纵向自上而下发育第四系七个泉组(Q1-2q)、新近系狮子沟组(N2s)、上油砂山组(N2y2)、下油砂山组(N2y1)、上干柴沟组(N1g)、古近系下干柴沟组(E3g)及路乐河组(E1-2l),各地层产状较为平缓,利于在横向上对比研究沉积相变化特征(曹国强,2005;Zhang et al.,2018)。笔者研究的晚新生代地层主要包括新近系上油砂山组、狮子沟组及第四系七个泉组。上油砂山组主要由灰黄色-土黄色泥质粉砂岩、砂岩、泥岩及少量砾岩组成,产介形类Cyprideis,与下伏下油砂山组呈整合接触;下油砂山组以棕红色薄层-中厚层状砂质泥岩、泥质粉砂岩及砂岩互层为主,与下伏上干柴沟组呈整合接触。狮子沟组以灰-青灰色中厚-厚层状粉砂质泥岩、粉砂岩夹砂岩及砾岩为主,上部出现较多黄色砂砾岩、砾岩,与下伏上油砂山组呈整合接触。七个泉组以灰黄色、绿灰色砂砾岩、含砾砂岩等岩性为主,含少量砂岩、泥岩,与下伏新近系狮子沟组呈角度不整合接触(图2)。

1.砾岩;2.泥岩;3.细砂岩;4.中砂岩;5.含砾砂岩;6.碳质泥岩;7.煤层图2 柴西北地区地层综合柱状图(据张超等,2020b)Fig.2 Stratigraphic composite columnar diagram in northwest of Qaidam

2 沉积相分析

通过对研究区内跃Ⅱ6-19、ZK8-20、跃Ⅱ5-21、跃Ⅱ6-22、跃Ⅱ1-13、ZKⅡ1-10、跃Ⅱ4-11下、跃新Ⅱ165、跃Ⅱ2-6等钻孔不同地层岩性、颜色、沉积序列、测井曲线、沉积结构构造等特征综合分析,根据沉积学原理,认为柴西北缘跃进二号地区第四系七个泉组主要发育辫状河三角洲前缘沉积亚相,新近系上油砂山组和狮子沟组主要发育辫状河三角洲平原沉积亚相。

2.1 辫状河三角洲前缘亚相

以粉砂岩夹棕红色、绿灰色及灰棕色泥岩、中-细砂岩、含砾砂岩沉积为特征(图3),相组合特征表现为水下分流河道间湾-河道-河口坝组合;电性上以漏斗状-平直状/齿化平直状-箱状组合为特征;主要发育块状层理,见少量韵律层理、平行层理,见生物扰动。跃进二号地区辫状河三角洲前缘亚相主要发育河口坝沉积微相、分流间湾微相及水下分流河道微相等。

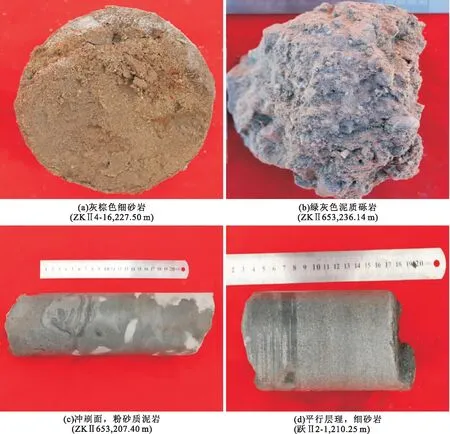

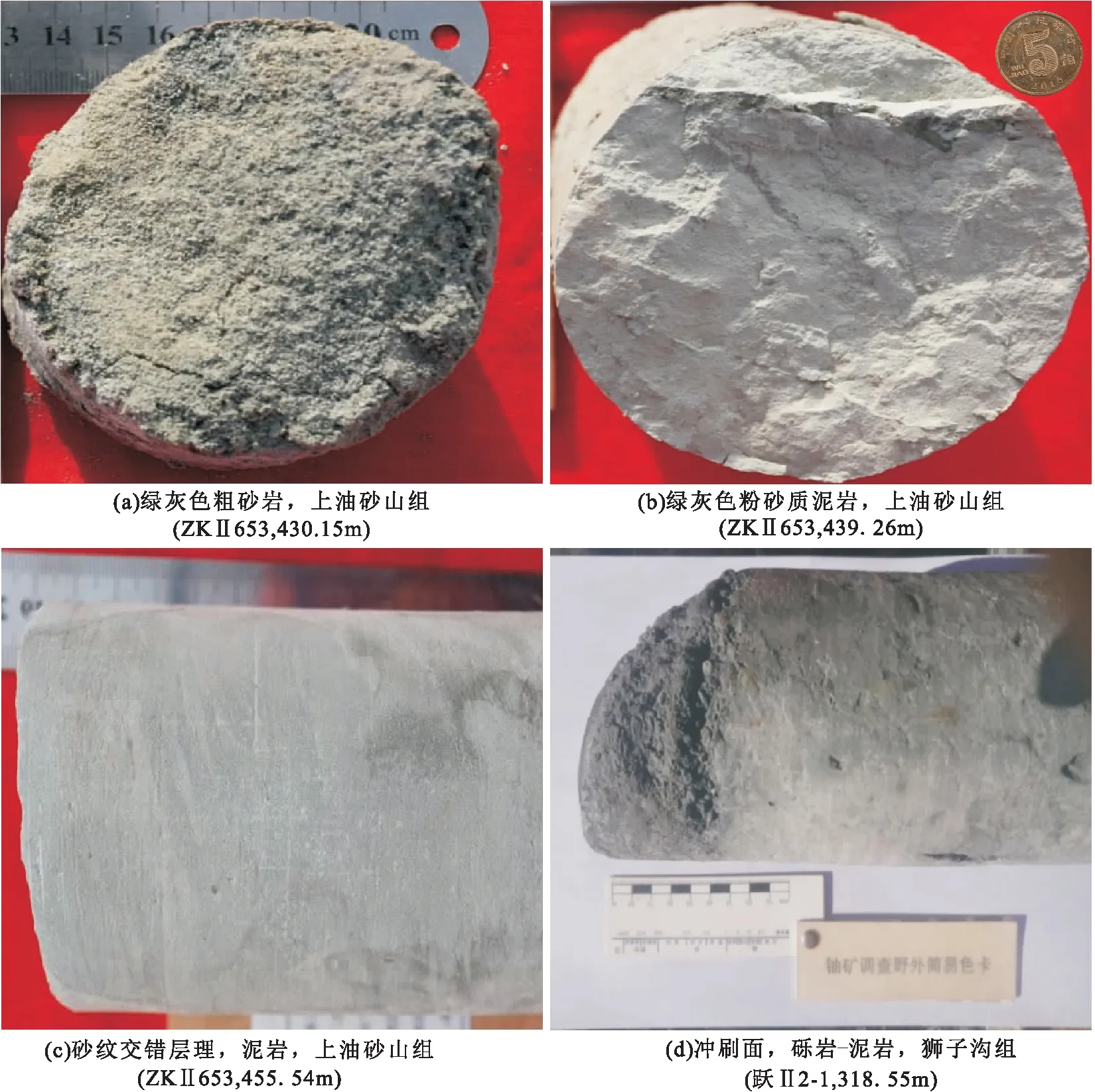

水下分流河道也称水下分流河床,受季节性水流影响较大,粒级较平原分流河道分选好。其沉积作用主要为跳跃沉积,下部岩性主要为粉砂岩和(中)细砂岩(图3a、图4g),上部岩性多为含砾砂岩和中粗砂岩,岩石颜色为灰棕色、绿灰色等弱氧化-弱还原系列,含油性好,底部见冲刷构造(图3b、图3c),整体呈反韵律沉积特征。自然电位曲线形态表现为钟形、箱形/齿化箱形等特征。主要发育块状层理,见少量交错层理、平行层理等沉积构造(图3d)。

图3 跃进二号地区辫状河三角洲前缘沉积岩及构造标志图Fig.3 Sedimentary rock and structure mark of braid-river delta front in Yuejin 2 area

分流间湾通常与滨浅湖相连通,产于水下分流河道发育时河道与河道之间地势较低、相对凹陷区域形成的构造环境,发育小型交错层理、透状层理,虫孔发育,垂向上常由薄层粉砂质泥岩、泥岩组成(图3c、图4h)。由于水下分流河道稳定性较差,分流间湾微相常以碎屑岩夹层的形式出现。

河口坝为分流河道堆积体,岩性以绿灰色、青灰色细砂岩、粉砂岩和含砾细砂岩为主,其次为中细粒泥质粉砂岩、砂岩,泥质含量一般较低,湖相生物混杂发育,所测电性曲线往往呈中-高幅齿形漏斗状(图5a)。以块状层理为主,砂岩分选好,呈较典型的反韵律特征。河口坝是河流从上游带来的碎屑物因河水受湖水等因素阻挡而流速降低并最终在河口处形成的沉积体。其前方、上部主要受湖水的改造,下部、后侧(向陆)主要受河水控制。

2.2 辫状河三角洲平原亚相

跃进二号地区辫状河三角洲平原亚相在上油砂山组及狮子沟组分布广泛,主要受来自阿拉尔地区河流控制,分为分流河道微相和河道间微相,岩石粒度总体上比三角洲前缘粗。其中,分流河道微相岩性以灰棕色、绿灰色中细砂岩、含砾中砂岩为主,分选中-差,见少量悬浮物及河床滞留沉积;以块状层理为主,可见平行和砂纹交错层理(图6c),底部具有冲刷面构造,该构造面之上冲刷砾岩及泥岩分布广泛(图6d)。电性曲线表现为典型的齿化箱形、箱形、钟型,呈正韵律特征(图5b)。从电性曲线岩心特征观察可见,跃进二号地区河道型层序结构主要分2种类型:①沉积层序结构不完整者,只有分流河道底部的含泥或泥质、分选较差的含砾中粗砂岩和砂砾岩(图6a、图4c、图4d、图4e),缺失中上部中细粒级地层部分。②沉积层序结构较完整者,总体上从上向下粒度逐渐变细,上部主要为块状泥岩、粉砂质泥岩,中部主要发育交错层理,岩性为中细砂岩,下部为泥质较高的薄层状含砾中粗砂岩,含少量砂砾岩,分选性较差,跃进二号地区完整河道层序较少,以不完整河道层序居多。

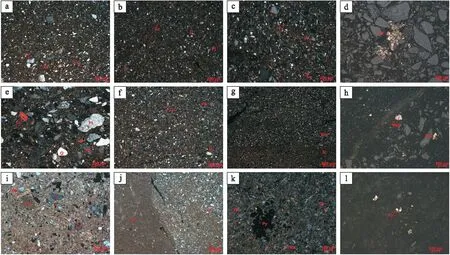

a.泥质含砂质粉砂岩,分流河道间,ZKⅡ653,398.7 m(+);b.泥质粉砂岩,分流河道间,ZKⅡ653,408.0 m(+);c.粗粉砂质细粒岩屑长石砂岩,分流河道,ZKⅡ653(+),411.5 m;d.钙质含粗粉砂细粒长石砂岩,分流河道,ZKⅡ653,414.0 m(-);e.细中粒长石杂砂岩,分流河道,ZKⅡ1-10,341.0 m(+);f.钙质泥质粉砂岩,分流河道间,ZKⅡ1-10,342.0 m(+);g.泥质粉砂岩,水下分流河道,ZKⅡ1-10,231.0 m(+);h.粉砂质泥岩,分流间湾,ZKⅡ1-10,231.8 m(-);i.钙质含砂粉砂岩,分流河道间,ZKⅡ573,398.0 m(+);j.泥质粉砂岩与微泥晶灰岩,分流河道间,ZKⅡ573,388.5 m(+);k.钙质泥质粉砂岩,分流河道间,ZKⅡ573,294.0 m(+);l.粉砂质泥岩,分流河道间,ZKⅡ573,397.8 m(-);Q.石英;Kf.钾长石;Cc.方解石;Pl.斜长石;Mag.磁铁矿;Ms.白云母;Py.黄铁矿;(+).正交偏光;(-).单偏光图4 跃进二号砂岩正交偏光显微照片Fig.4 Microphotographs under crossed nicols of sandstones in Yuejin 2 area

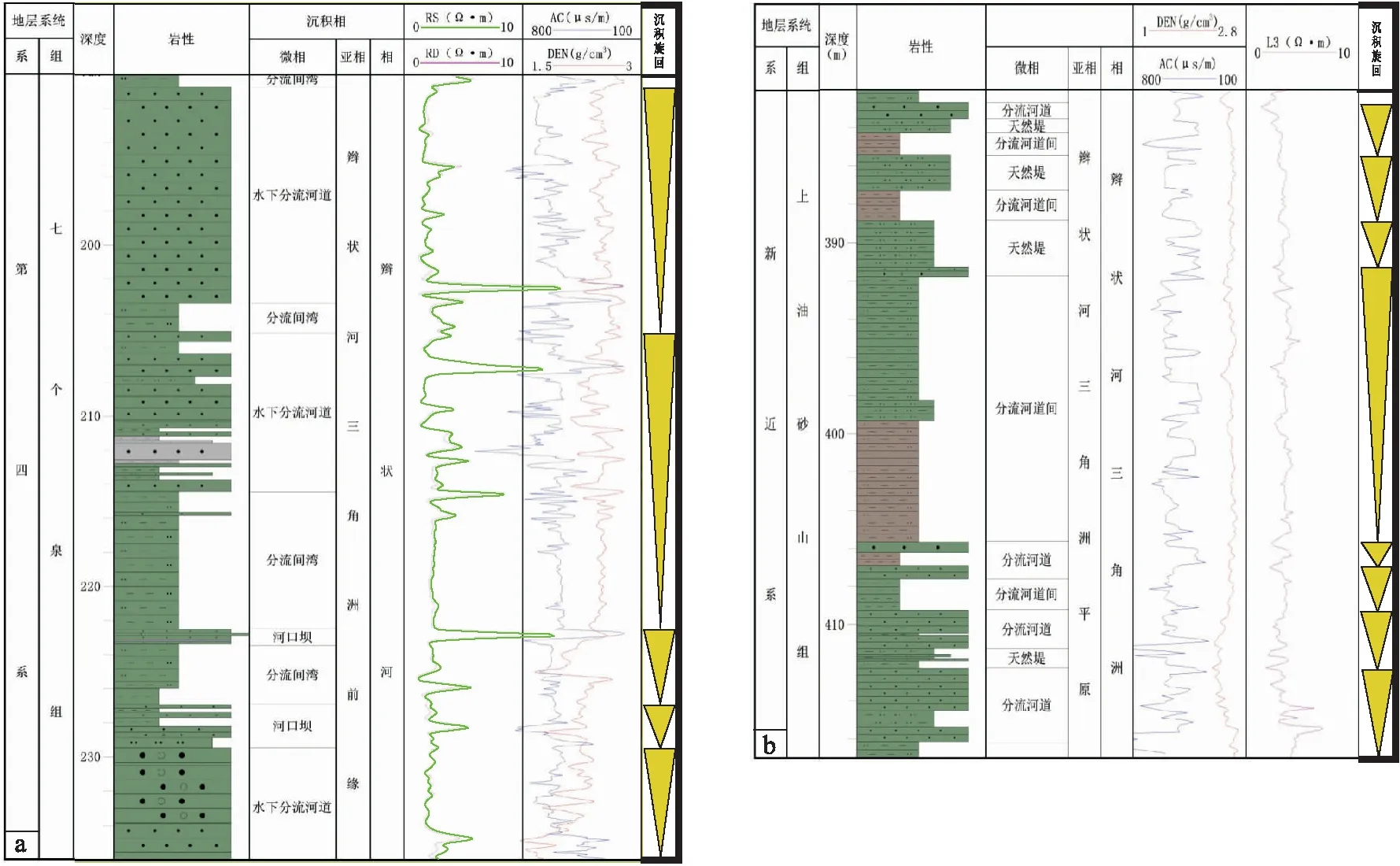

图5 (a)跃进二号地区ZKⅡ4-16下及(b)ZKⅡ653 沉积相特征图(据核工业283大队,2019)Fig.5 (a)Sedimentary facies characteristics of ZKII4-16 and (b)ZKII653 in Yuejin 2 area

分流河道间微相产于分流河道之间地势凹陷地区,以薄层状泥质粉砂岩、砂岩与泥岩、粉砂质泥岩互层为主(图6b、图4a、图4b、图4f、图4i、图4j、图4k、图4l),颜色主要为棕红色、绿灰色。电性特征表现为夹指形、微齿形、平直状/齿化平直状或中高值,正反韵律均可出现(图6b)。

图6 跃进二号地区辫状河三角洲平原沉积岩及构造标志图Fig.6 Sedimentary rock and structure mark of braid-river delta plain in Yuejin 2 area

3 沉积相分布特征

3.1 沉积相平面分布特征

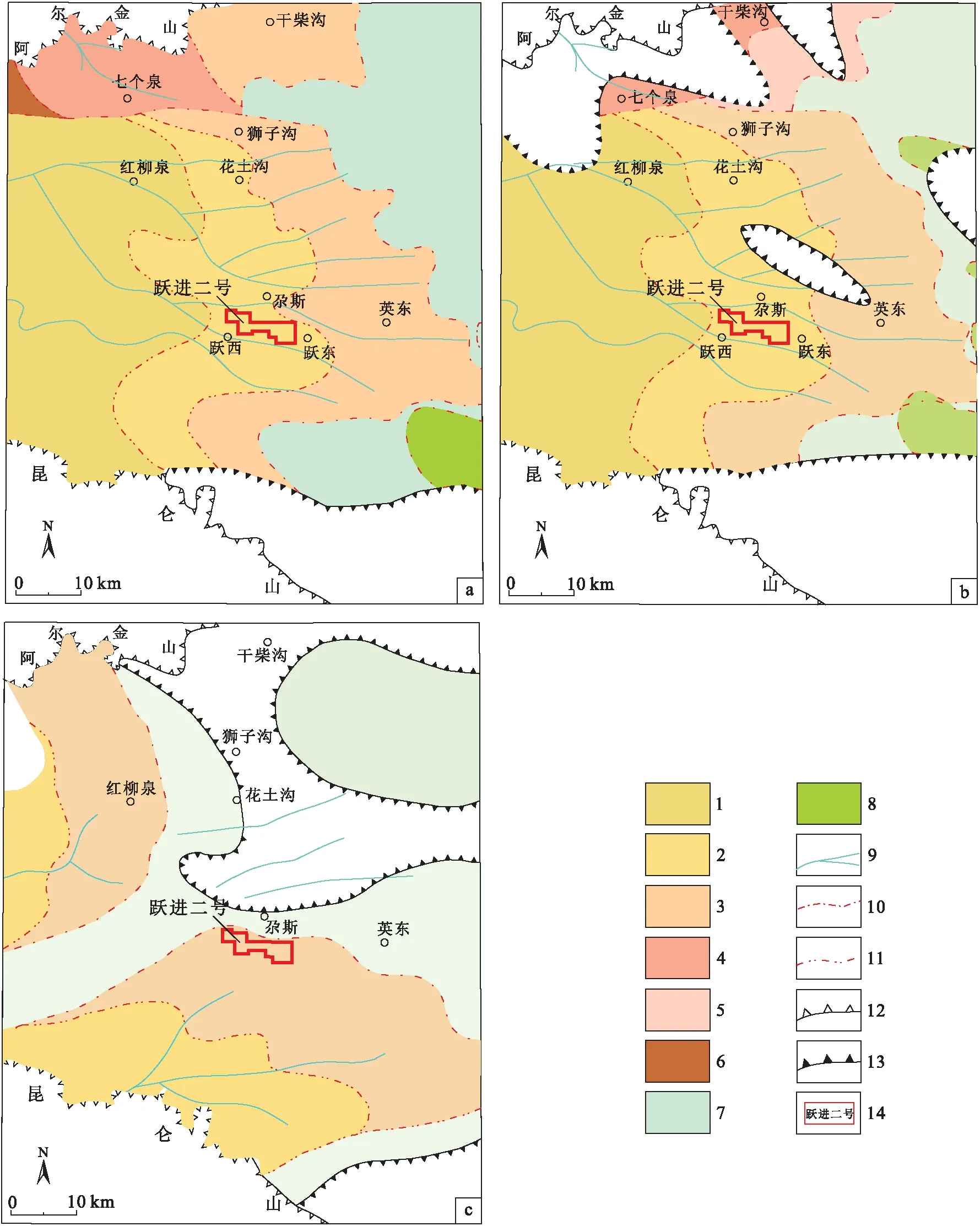

笔者通过收集柴西北缘典型油气矿区200余孔钻井资料,结合区域古地理及岩心岩性成分及构造特征,分析其砂体等厚度图,揭示了柴西北缘地层沉积相展布具有以下特征:①新近系上油砂山组时期柴达木盆地西北缘整体呈西高东低的构造格局,以阿拉尔、阿尔金山物源沉积体系为主。阿拉尔沉积体系为缓坡型辫状河三角洲沉积体系,碎屑岩来源于西部阿拉尔地区,控制着跃进、红柳泉、英东、油砂山、尕斯等地区的砂体展布,沉积序列为辫状河相-辫状河三角洲相-湖相。其中,跃进二号地区发育辫状河三角洲平原亚相(图7a)。②新近系狮子沟组继承了上油砂山组的沉积格局,从沉积体系展布特征来看,平面上呈现多个沉积物源方向砂体的展布。阿尔金山前沉积较之前有所减少,但整体沉积序列还是以扇三角洲-湖相沉积为主,西部阿拉尔物源依旧控制着油砂山、跃进、红柳泉、尕斯、花土沟等地区的砂体展布,沉积序列为湖相-辫状河三角洲相-辫状河相沉积展布特征,跃进二号地区发育辫状河三角洲平原亚相(图7b)。③受晚喜马拉雅构造运动影响,七个泉组时期盆地沉积构造格局变化较大,柴西北缘周缘山脉隆升强烈。受西部高原抬升影响,沉积中心向东部迁移至三湖一带。盆地的跃进二号、红柳泉及七个泉地区发育辫状河三角洲前缘亚相沉积,尕斯、花土沟及狮子沟地区部分发育滨浅湖沉积,但规模都变小,三角洲呈孤立分布(图7c)。

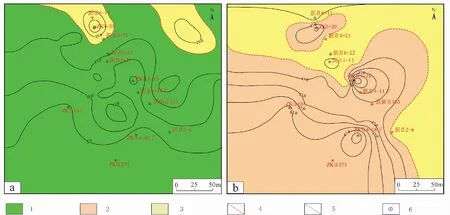

1.辫状河;2. 辫状河三角洲平原;3. 辫状河三角洲前缘;4. 扇三角洲平原;5. 扇三角洲前缘;6. 洪泛-泛滥平原;7.滨浅湖;8. 滩坝;9. 主要水流方向;10. 相界线;11. 亚相-微相相界线;12. 老山;13.地层剥蚀线;14. 跃进二号地区a.上油砂山组;b.狮子沟组;c.七个泉组图7 柴西北缘晚新生代沉积相平面图(a、b据王艳清等,2014,c据付锁堂等,2014)Fig.7 Geological plan of late Cenozoic sedimentary facies in northwest of Qaidam

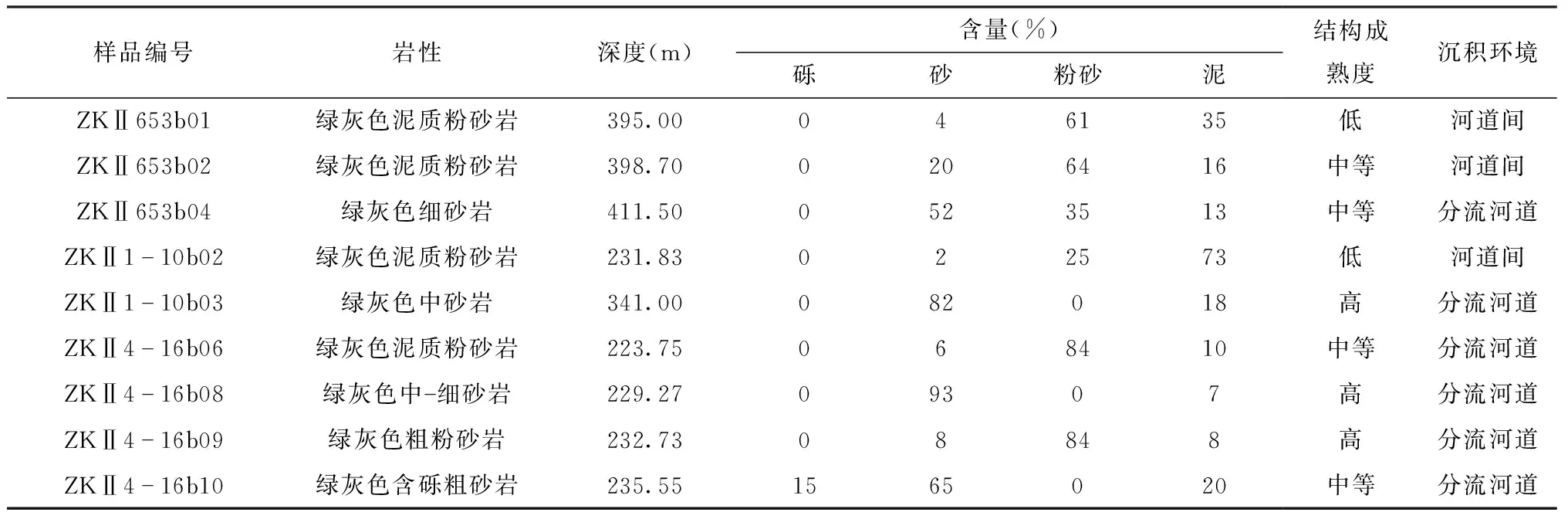

对跃进二号地区部分钻井样品进行薄片鉴定(图4),根据其砾、砂、粉砂、泥各组分含量进行结构成熟度的判断(表1)。如果样品泥质含量较高,代表结构成熟度低,可判断其沉积环境水动力条件较弱,反映沉积环境可能为深湖或分流河道间;相反,如果泥质含量相对较低,则代表结构成熟度高,反映高能水动力条件,如分流河道、浅滩或砂坝等沉积环境。后期参考研究地区区域构造环境、岩心岩性变化、构造特征、测井相标志等因素可较准确判断沉积环境。

表1 跃进二号地区部分样品含量变化及其反映沉积环境表Tab.1 Variation of partial sample contents and its reflection on sedimentary environment in Yuejin 2 area

受西部阿拉尔物源的影响,研究区在新近系上油砂山组—狮子沟组时期为辫状河三角洲平原沉积亚相,属于远源沉积体系,总体砂岩沉积较少,最高仅占地层的30%(青海油田内部资料),南部以泥岩沉积为主,整体表现为分流河道间微相,只在北部ZK8-20区块及东北部发育较小范围的水下分流河道微相(图8a)。 第四系七个泉组时期,盆地西部整体抬升,跃进二号地区主要物源来自东南部昆仑山脉,属于近源沉积体系,为辫状河三角洲前缘沉积亚相,整体砂体沉积较厚,占地层的40%~70%(青海油田内部资料),东南部发育大范围的水下分流河道沉积微相,在北部及东部发育小范围的分流间湾微相(图8b)。

1.分流河道间微相;2.水下分流河道微相;3.分流河道微相;4.相分界线;5.砂地比等值线;6.钻孔图8 (a)跃进二号新近系上油砂山组-狮子沟组沉积微相、(b)第四系七个泉组沉积微相图Fig.8 (a) Sedimentary microfacies of Neogene Upper Youshashan Formation and (b) Quaternary Qigequan Formation in Yuejin 2 area

3.2 沉积相垂向分布特征

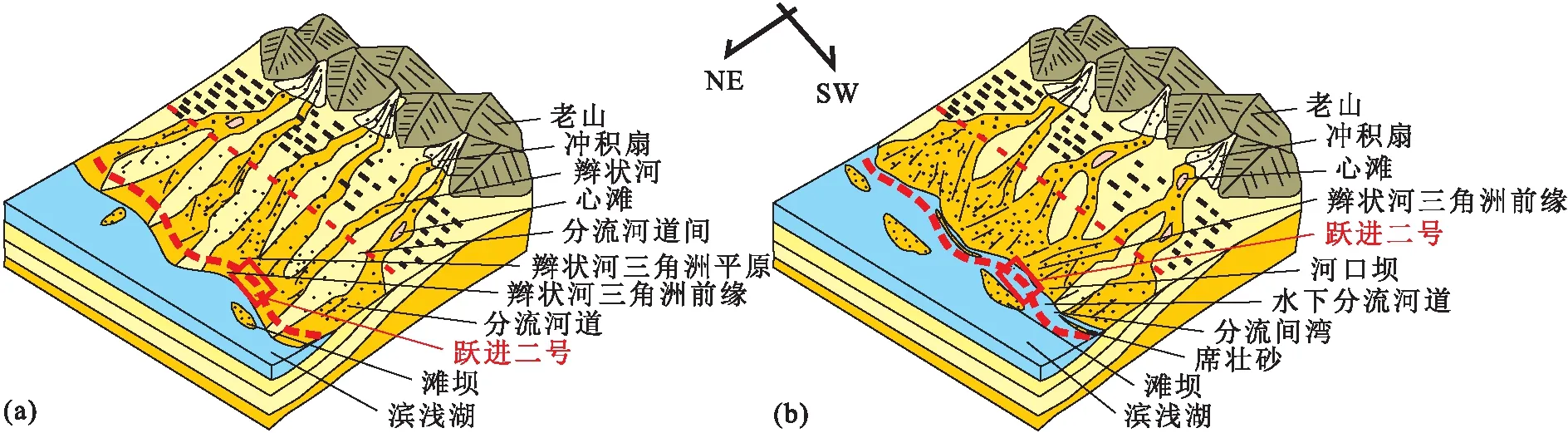

跃进二号地区在晚新生代经历了一次湖侵过程,自上而下形成了由滨浅湖、辫状河三角洲前缘、辫状河三角洲平原一套沉积演化序列,ZKⅡ4-16下与ZKⅡ653单孔资料也验证了这一演化过程(图6)。在新近系上油砂山组—狮子沟组,跃进二号地区湖水水位较浅,发育连续的、稳定的水上分流河道及分流河道间砂体,中下部砂体粒度较粗,棕红色、棕褐色中砂岩及粗砂岩产出(图9);向上粒度逐渐变细,灰绿色及棕色泥岩产出,表现为较典型的辫状河三角洲平原特征。在后期狮子沟组湖水水位有少量下降,水下分流河道向北东方向有轻微的进积,跃进二号地区发育氧化环境的分流河道、分流河道间砂体、滩坝等,辫状河三角洲平原砂体厚度大于辫状河三角洲前缘(图9);到第四系七个泉组,湖水深度逐渐变大,辫状河分流河道向南西方向退积,跃进二号地区整体进入辫状河三角洲前缘环境,砂体数量及厚度明显大于辫状河三角洲平原,以灰色砂岩沉积为主,灰棕色、绿灰色粉砂质泥岩及泥质粉砂岩(图3、图4)比较常见,主要发育分流间湾及水下分流河道。河道前段靠近湖泊位置发育规模更大的河口坝,因其主要受河道频繁摆动及携砂量的影响,其砂体连续性较差、分布不稳定。由于湖边水动力条件对河口坝及分流河道砂体的作用,沿河口坝外围及辨状河河道入口处砂体常发育呈席状、片状的席状砂(图10),砂层较薄,粒序变化不明显。在分流河道的远端发育由砂滩及砂坝组成的分布于滨浅湖中的独立滩坝(图10),其中砂坝较砂滩厚度大、面积小,岩性主要为大套泥岩夹薄层砂岩,结构成熟度较高,反映高能水动力条件。

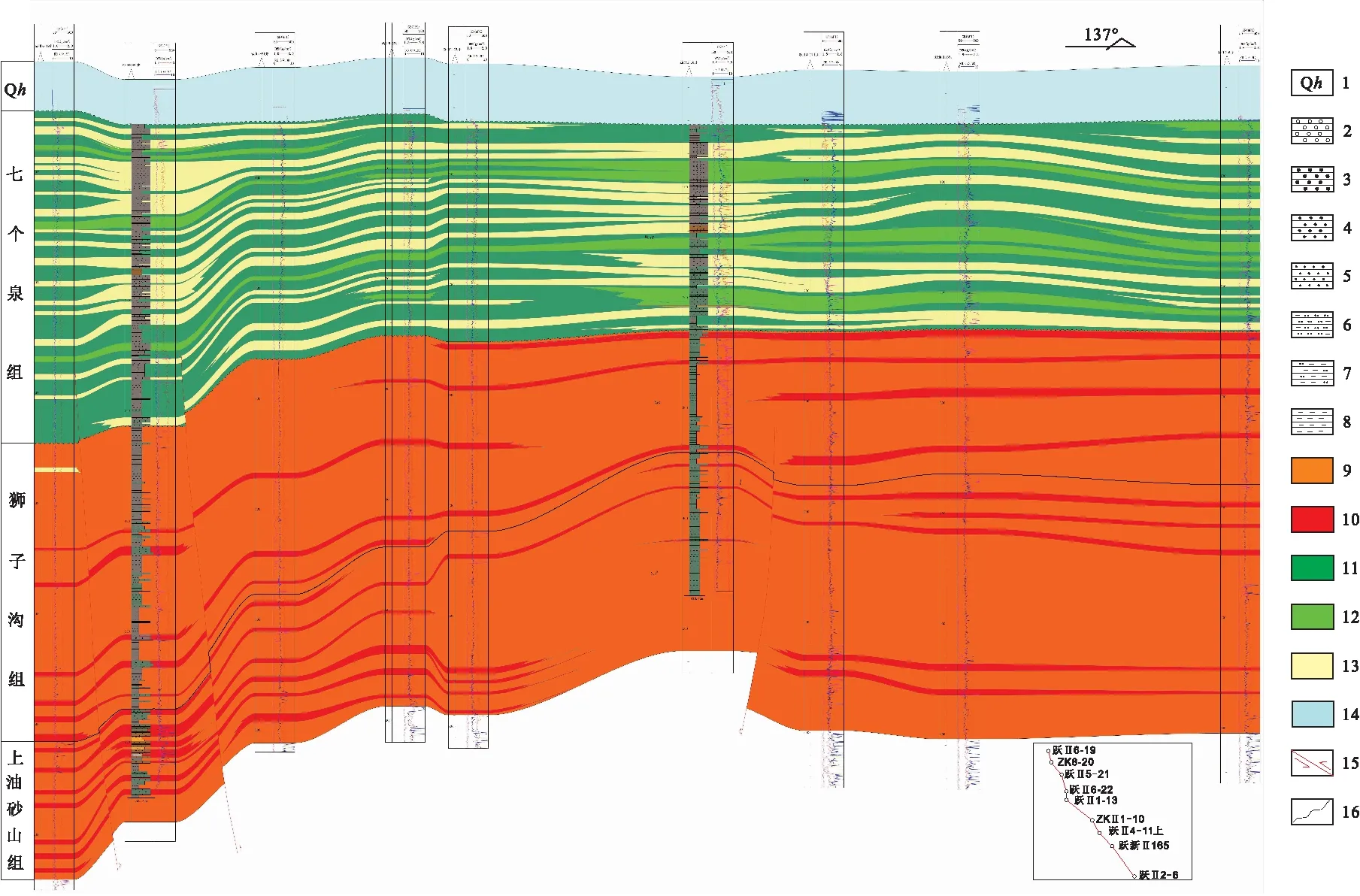

1.第四系全新世;2.砾岩;3.粗砂岩;4.中砂岩;5.细砂岩;6.泥质粉砂岩;7.粉砂质泥岩;8.泥岩;9.分流河道微相;10.分流河道间微相;11.水下分流河道;12.河口坝;13.分流间湾;14.滨浅湖;15.逆断层;16.不整合面图9 跃进二号地区2号连井剖面图Fig.9 Number 2 well profile in Yuejin 2 area

a.上油砂山组—狮子沟组;b.七个泉组图10 柴西北缘晚新生代沉积模式演化过程图Fig.10 The evolution of sedimentary pattern in the late Cenozoic of the northwest Qaidam basin

柴西北缘在古近纪发育张扭性构造,在新近系中新世末期 (N12)转变为压扭性构造环境,该转变在上新世中后期(N22)结束,该时期由于发生阿尔金山系向南俯冲的山前构造运动,导致其南缘发生区域隆升作用(王桂宏等,2004;Song et al.,2019)。图9反映了跃进二号地区沉积相的垂向分布特征及阿尔金山古隆起的特征。在上油砂山组—狮子沟组—七个泉组时期,柴西北缘古隆起造成研究区地层沉积时北西部厚度大,南东部厚度偏小,从而北西部砂地高于南东部。

4 结论

(1)柴西北缘在晚新生代上油砂山组、狮子沟组及第四系七个泉组自东向西主要发育滨浅湖微相、辫状河三角洲前缘微相、辫状河三角洲平原微相。

(2)跃进二号地区在上油砂山组及狮子沟组主要发育辫状河三角洲平原,主要表现为水上分流河道及分流河道间沉积微相特征;在七个泉组主要发育辫状河三角洲前缘,主要表现为水下分流河道、分流间湾及河口坝沉积微相特征。

(3)跃进二号地区在晚新生代沉积相主要表现为退积式分布特征,湖水平面在狮子沟组有轻微下降,在七个泉组则不断上升,总体上湖水向北西方向推进;研究区垂向上从下向上发育辫状河三角洲前缘亚相、辫状河三角洲平原亚相、滨浅湖亚相,形成了上部湖相,下部辫状河三角洲相的沉积模式。