粤港澳大湾区非物质文化遗产空间格局与影响因素

2021-09-10陈颖彪

周 柳, 陈颖彪

(1.广州城市职业学院 旅游学院, 广东 广州 510405; 2.广州大学 地理科学与遥感学院, 广东 广州 510006)

粤港澳大湾区由香港、澳门以及珠三角广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、肇庆、江门和惠州等11个主要城市组成,这里是中国经济最发达、最有活力的都市群之一,具有雄厚的文化共性和悠久的合作基础.2003年,联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》正式界定非物质文化遗产(下简称“非遗”)概念,指被各群体、团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所.当前我国对非遗数字化传承与保护研究尚处于起步阶段,对单个的非遗项目保护较为重视,但对区域整体布局与协同传承保护认识不足.2019年2月,中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》指出要发挥粤港澳地域相近、文脉相亲的优势,建设人文湾区,协同开展文化遗产保护.非遗保护和粤港澳大湾区建设都是国家战略,在共建人文湾区的系统工程中,大湾区非物质文化遗产是最重要的中坚力量,建设粤港澳大湾区,传承和弘扬大湾区非遗的认同价值和协同精神,从非遗文化整体空间布局角度能更好地理顺大湾区非遗文化脉络,进一步做好保护与传承工作.

1 研究综述

遗产保护起源于欧洲.近20年来,国际非遗保护研究成果呈现总体增长的趋势,尤其在数字保护方面,运用数字技术如空间分析[1]、信息模型技术[2]和数字化方法[3]开展遗产整合和保护,非遗研究从专注于文化形态步入了信息形态的研究新阶段.

我国非遗研究主要采用定性和定量两种方法,定性研究是从文化理论角度,采用文献梳理、实地调查对单个非遗项目开展案例研究.定量研究包括数字技术和空间计量两种方法,数字技术主要针对单个非遗项目开展数字化保护实践[4-5],空间计量方法是针对不同区域范围的非遗空间形态进行研究,如全国范围非遗分布为研究对象[6-8];以省、自治区为研究对象,如广东省[9]、山西省[10]和新疆维吾尔自治区[11]等;还有以经济区域为研究对象,如珠江-西江经济带[12]、长江经济带[13]等.当前,粤港澳大湾区非遗研究方法仍以定性方法为主,包括对粤港澳三地文化的宏观研究,如非遗项目的协同保护机制研究[14]、从非遗角度研究粤港澳文化认同和国家认同[15]及粤港澳文化产业集聚发展[16]等,以及对粤港澳具体非遗项目进行历史溯源和实地调研,如顺德龙母信仰[17]、佛山官窑生菜会[18]、佛山木版年画[19]和金花娘娘传说[20]等个案研究.一直以来,无论官方还是民间,都习惯以“文化同源”来概述粤港澳大湾区的文化特征,究其资源空间分布特征、规律以及影响因素,尚没有文献进行具体研究.本研究通过运用地理信息技术分析大湾区非物质文化遗产的空间分布特征和规律,尝试讨论自然环境、经济发展及人类活动等影响因素,以期为大湾区非遗文化保护开发和文旅融合发展提供参考依据.

2 指标选取与研究方法

本研究收集整理2020年粤港澳大湾区国家级和省级非物质文化遗产项目数据,采用最邻近点指数、核密度分析和空间自相关分析等方法对大湾区非遗项目空间分布类型、具体的空间聚集分布特征进行分析,在此基础上将大湾区非遗项目空间分布图与道路线密度强度图、水系分布图以及地形图进行叠置,分析非遗项目空间分布的影响因素.

2.1 指标选取

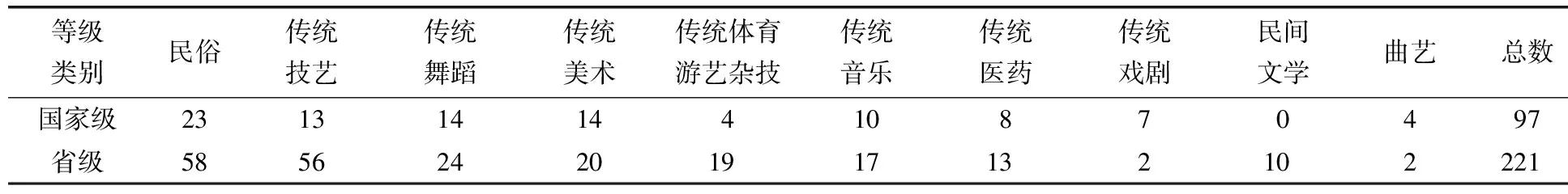

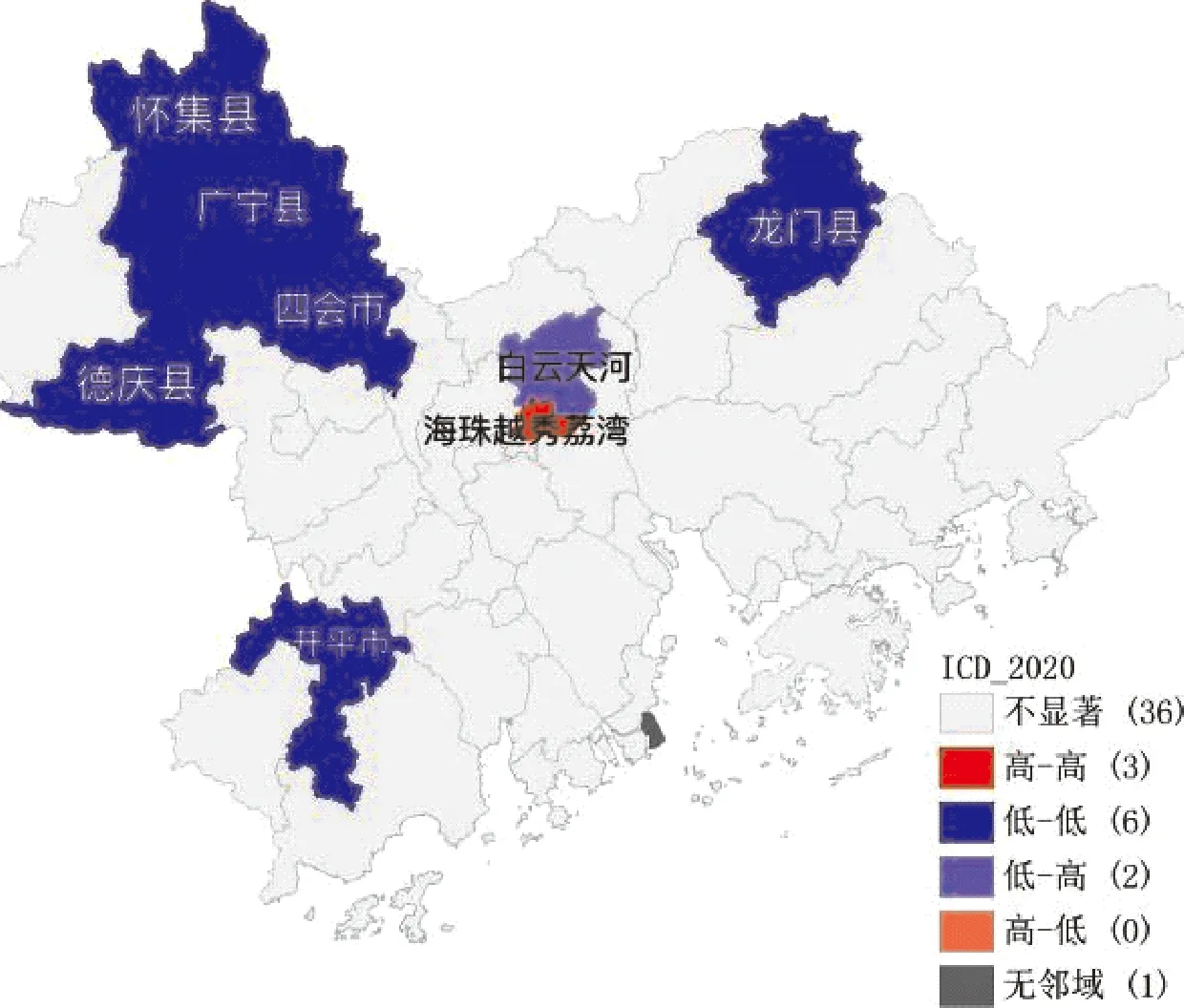

本研究选取2020年最新统计的国家级、省级非物质文化遗产项目类型,以申报单位或保护单位定位非遗项目空间位置.所用数据均来自于中国非物质文化遗产网、广东省文化和旅游厅、香港康乐及文化事务署和澳门文化局等官方网站公布的非遗项目资料.受统计口径影响,香港、澳门仅统计国家级非遗项目.对分属不同地理空间的非遗项目,按照公布的地理空间进行拆分和统计(表1).

表1 2020年粤港澳大湾区非遗项目

项

Table 1 Intangible cultural heritage items statistics in the Guangdong-HongKong-Macao Greater Bay Area in 2020

2.2 研究方法

2.2.1 最邻近点指数分析

点状要素空间分布分为3种类型:聚集型、均匀型和随机型,最邻近距离是表示点状事物在地理空间中相互邻近程度的地理指标,最邻近点指数能较好地反映点状要素的空间分布特征,其计算公式是实际最邻近距离与理论最邻近距离(随机分布时的理论值)的比值:

(1)

式中,dmin为实际最邻近距离,由测量各点与其最邻近点之间的欧氏距离后取其平均值得出;A为研究区域面积;n为目标点数量,本文中为非遗数量.

当R=1时,说明研究区域内点状要素随机分布;当R>1时,说明点状要素趋于均匀分布;当R<1时,说明点状要素呈集聚型分布[21].

2.2.2 空间聚集区域的测定

非遗项目空间聚集区域通过核密度估计(Density of kernel)来度量.核密度分析工具可用于计算区域整体点状样本的聚集情况,即以观测样本点为中心,形成圆形领域,越靠近圆心密度越大,研究范围内点密集疏散程度说明事件发生概率高低.计算公式[8]为

(2)

式中,f(x)为非遗项目的核密度估计值;h>0 为宽带;(x-Xi)为估值点x到事件Xi处的距离,通过核密度估计值来计算区域整体点状样本的聚集情况.f(x)值越大,表示区域内非遗分布越密集.

2.2.3 空间自相关分析

空间自相关分析是基于地理学第一定律,即任何事物都是空间相关的,距离近的事物比距离远的事物的空间相关性更大.用于度量某个位置上的地理数据与其他位置上的数据间的相互依赖程度.空间自相关包括全局空间自相关和局部空间自相关.全局Moran’s I指数用于度量全局空间邻近区域单元属性值的相似程度,以及研究区域内的要素之间的分布状态,计算公式为

(3)

全局Moran’s I指数取值在(-1,1)之间,I>0为空间正相关,在空间表现为集聚分布;I<0为空间负相关,在空间上表现为离散分布;I=0则为空间不相关,在空间上表现为随机分布.

局部Moran’s I指数用于描述地理空间单元与邻近单元属性的相关程度,反映地理要素内部的空间聚集差异,计算公式[22]为

(4)

LISA>0,表示该空间单元与其邻近单元属性为“高高集聚”或“低低集聚”趋势;LISA<0,则表示该空间单元与其邻近单元属性呈现“高低集聚”或“低高集聚”趋势.

3 粤港澳大湾区非遗项目空间格局演化特征分析

3.1 粤港澳大湾区非遗空间分布类型

利用ArcGIS10.2软件提取粤港澳大湾区的矢量图,通过百度地图拾取非遗项目的经纬度坐标,生成点状要素.利用ArcGIS10.2软件测算出粤港澳大湾区非遗项目的最邻近距离指数为0.33,小于1.利用Geoda软件计算出粤港澳大湾区非遗项目密度的全局莫兰指数I为0.05,大于0.可见,粤港澳大湾区非遗空间分布属于典型的集聚型空间结构(表2).

表2 2020年粤港澳大湾区非遗项目最邻近指数及空间结构类型

3.2 粤港澳大湾区非遗空间聚集分布特征

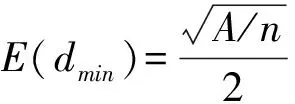

进一步对粤港澳大湾区非遗项目分布进行统计(表3),由表3可知,粤港澳大湾区非遗项目集中分布在广州、佛山、东莞和深圳4市,其拥有的非遗项目占大湾区总数的60%左右.其中,国家级非遗项目集中分布在广州、佛山和香港,所占比例达50%.

表3 2020年粤港澳大湾区非遗项目分布统计

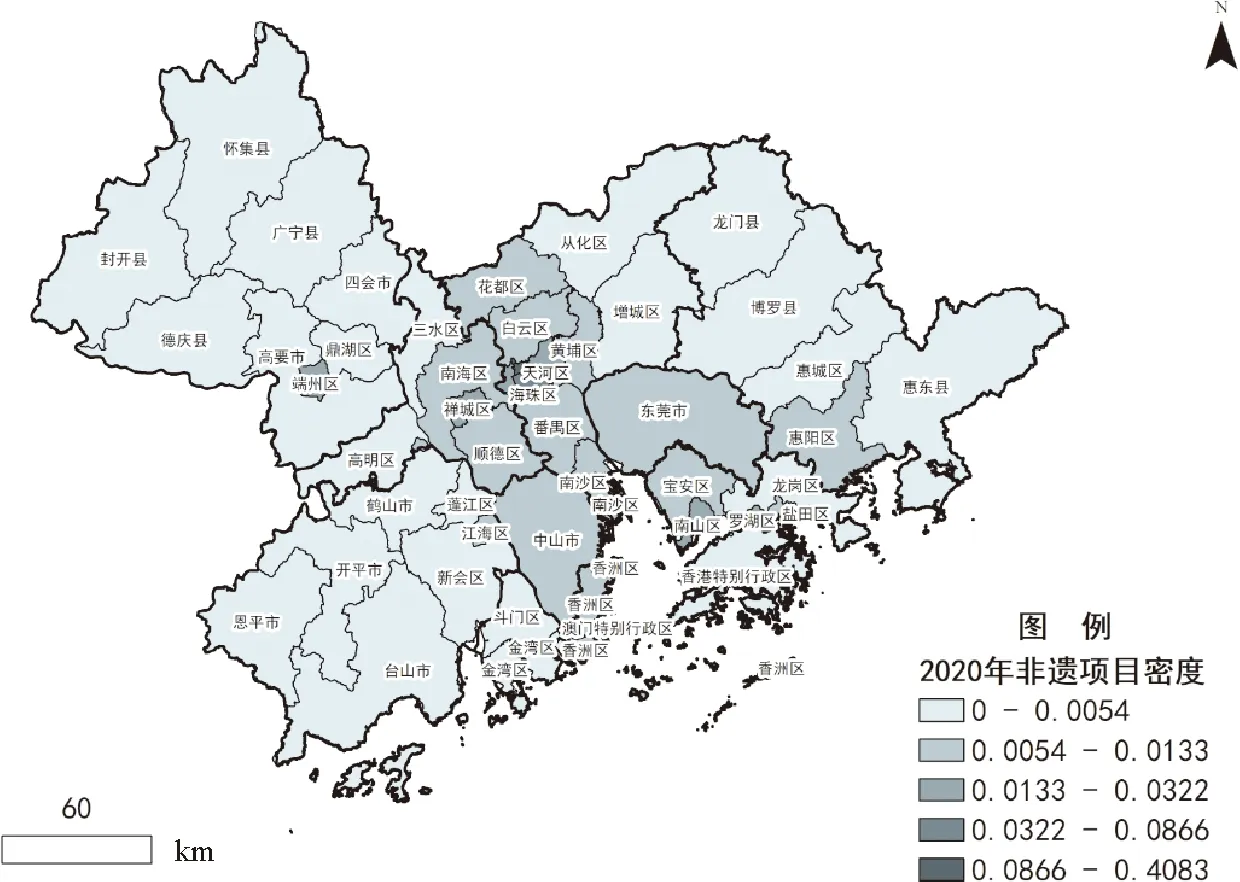

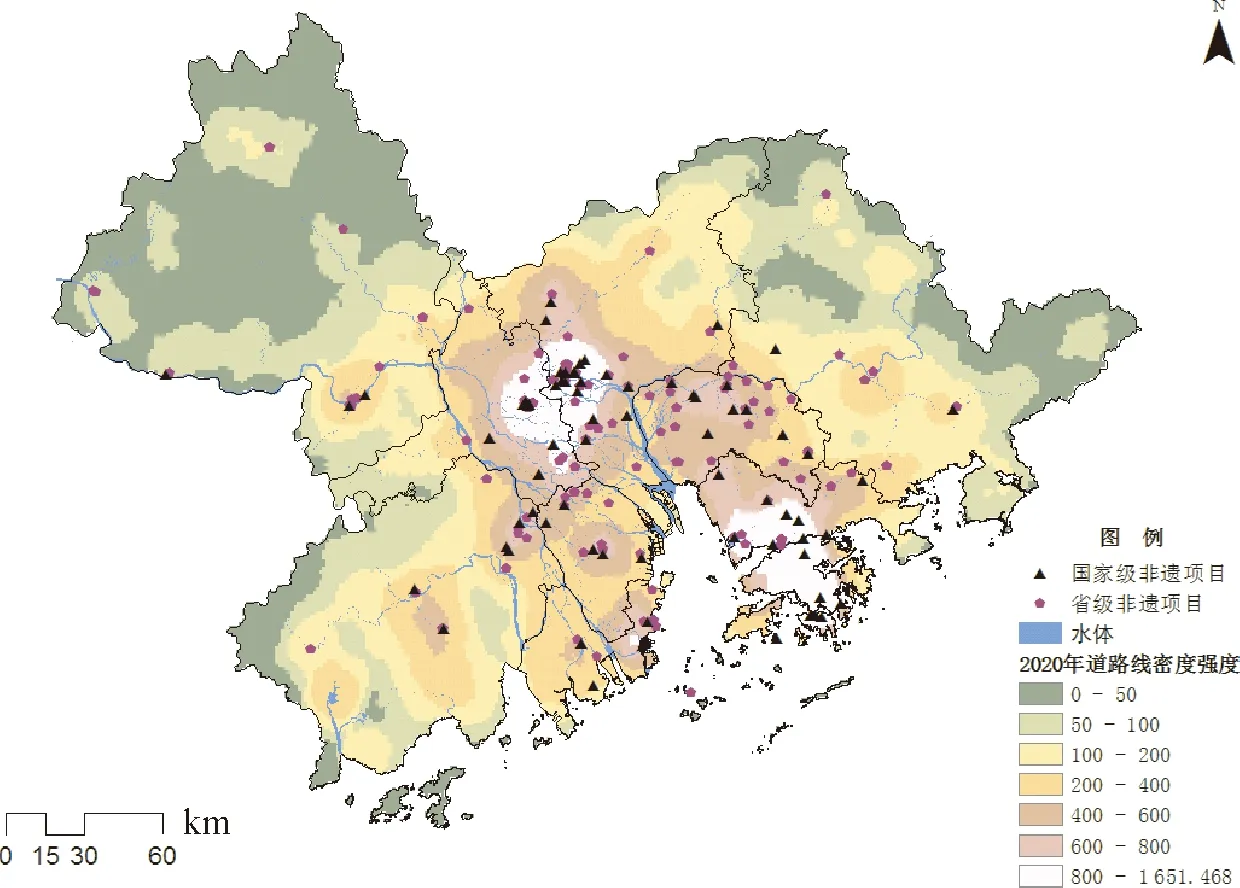

运用ArcGIS Desktop10.2软件对数据进行投影坐标系转换及裁剪提取等处理,对粤港澳大湾区非遗项目进行核密度分析,从而生成核密度空间分布图,见图1.从图1发现,2020年粤港澳大湾区非遗项目空间格局呈现明显的首位型分布,广州作为广东省省会城市,不仅是广东省政治、经济中心,更是岭南文化中心,其国家级非遗项目占大湾区总数的23%,省级非遗项目占27%,是粤港澳大湾区非遗项目空间分布的中心.

图1 2020年粤港澳大湾区非遗项目核密度分布图

粤港澳大湾区非遗项目总体上沿着湾区珠江口东西两侧呈组团式分布,形成佛山、深圳和东莞等非遗次文化中心.这些城市属于珠江三角洲人口聚集稠密地区,拥有优越的自然地理环境和悠久的历史文化积淀,同时,这些城市是我国改革开放最早的地区,经济发展水平较高,政府重视非遗文化的保护和传承,非遗项目申报工作成绩显著.

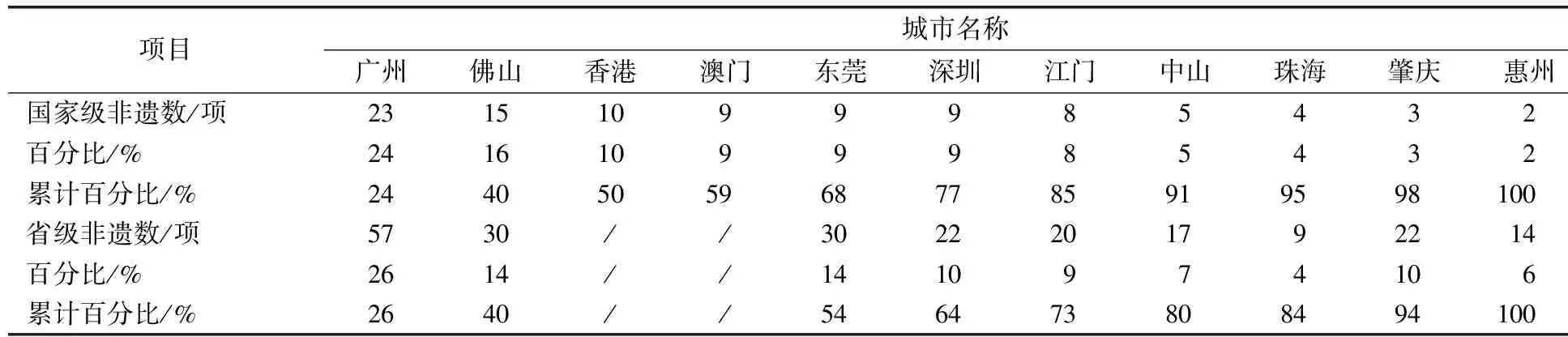

利用Geoda软件对粤港澳大湾区非遗项目以县区为单位进行空间自相关分析,生成LISA聚集图,见图2.

图2 粤港澳大湾区区县非遗项目密度LISA聚集图

从图2可以分析出,粤港澳大湾区非遗项目高密度区域主要聚集在广州海珠、越秀和荔湾3个区.这3个区属于广州的传统老城区,面积较小,非遗项目传承历史悠久,等级较高而且数量较多,因而形成高密度区域.项目密度低的区域分布在肇庆市的德庆、怀集、广宁和四会,江门的开平以及惠州的龙门等地,这些区域距离岭南传统文化中心较远,经济发展水平较低,非遗文化的传承保护和挖掘申报工作不及其他地区,因而形成低密度区域.

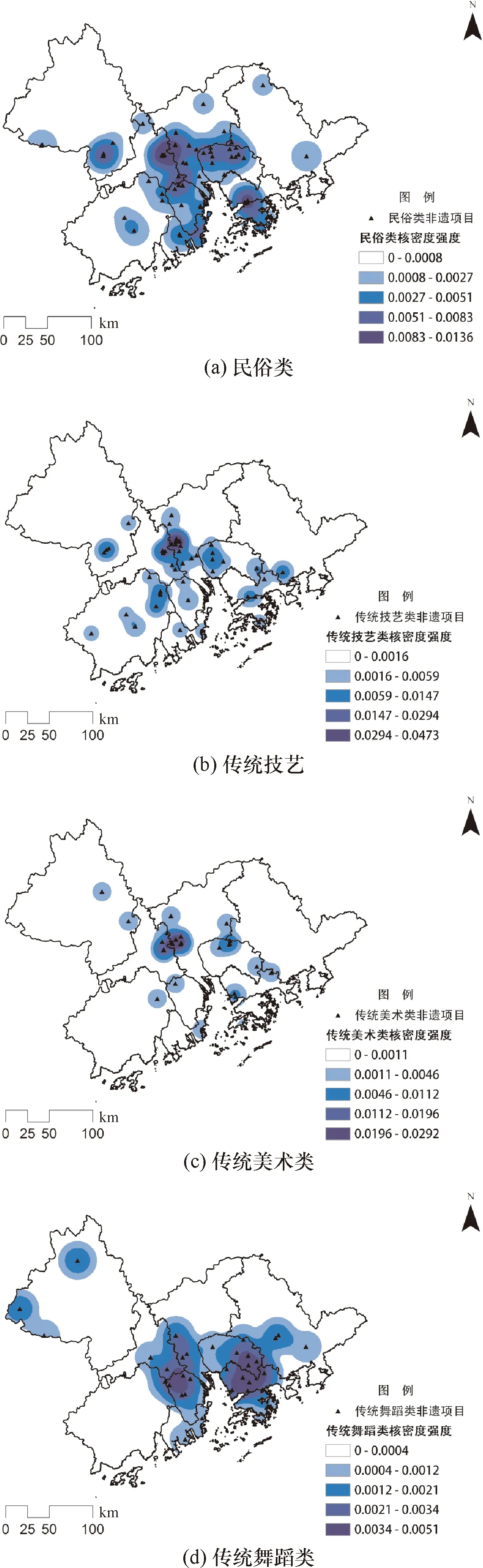

根据大湾区非遗项目密度值(图3)并综合考虑其地理位置和政治因素,将大湾区分为港澳地区、内湾区域和外湾区域3个非遗文化空间(表4).

图3 粤港澳大湾区非遗项目密度图(个/km2)

表4 粤港澳大湾区非遗文化空间区域

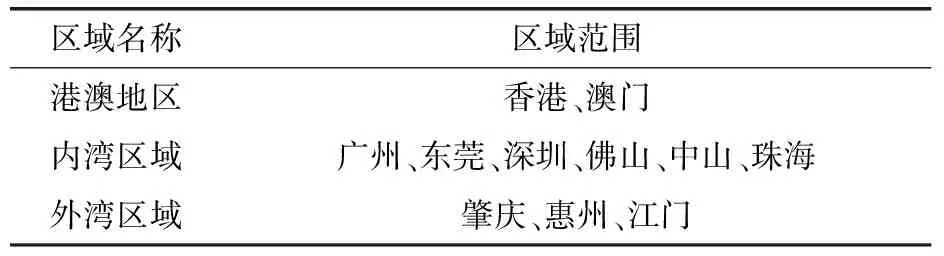

粤港澳大湾区非遗项目中民俗类比重最大,其次是传统技艺类、传统舞蹈类和传统美术类,这4类占所有非遗项目的70%以上.考虑到数据的可分析性,选取这4类非遗项目进行核密度分析(图4).

图4 粤港澳大湾区非遗项目分类核密度分布图

民俗起源于人类社会群体生活需要,是在民众中传承的与生产生活密切相关的文化,是日常生活重要而不可或缺的组成部分.民俗类项目所占比重达25%,分布范围广,集中分布在岭南文化中心地带,如广佛中集中地带和深港、珠澳交界处,呈四周扩散状态(图4a).

传统技艺是民间传承下来的工艺,既有文化内涵,也具有实物载体,与地区经济发展水平紧密联系,传承与扩散范围较广[6].大湾区传统技艺类项目主要集中分布在广佛交界处,在珠江口两侧,以及肇庆南部,江门中部等地;呈点状分散分布(图4b).

传统美术类分布较散,相对集中在广佛交界处,其他地方呈点状零星分布(图4c).

传统舞蹈类集中分布在广佛中(山)交界处和(东)莞深(圳)(香)港交界处,呈连续性扩散分布.其他在肇庆北部、东部也有零星分布(图4d).

3.3 粤港澳大湾区非遗项目空间分布规律及成因

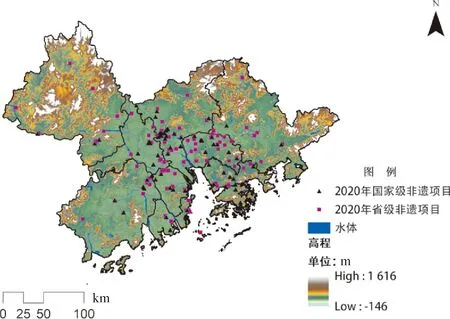

进一步将粤港澳大湾区非遗项目空间分布图与道路线密度强度图、水系分布图以及地形图进行叠置分析(图5和图6),分析粤港澳大湾区非遗项目空间分布规律.

图5 2020年粤港澳大湾区非遗项目地形分布图

图6 2020年粤港澳大湾区非遗项目与河流路网分布图

(1)受自然地理环境影响,沿河流水系分布.非遗偏好于面积较广、海拔较低、地势平缓、临河且气候适宜农业发展的自然环境较好的地区[10].粤港澳大湾区中部为珠江三角洲平原,西北、东北分布有较大面积的丘陵和低山,大湾区非遗项目集中分布在珠三角平原地区和丘陵间平地,沿珠江支流北江、西江、东江以及更小的分支潭江、流溪河、增江等河流分布(图5).自古以来河流就是人类文明的发源地,水系是人类迁徙的重要推进要素,大湾区河网水系密集,尤其在珠江口东西两侧,属于典型的三角洲平原地区,地势平坦,人类活动悠久,是岭南文化和侨乡文化荟萃之地,集中分布了较为丰富多元的非遗项目.

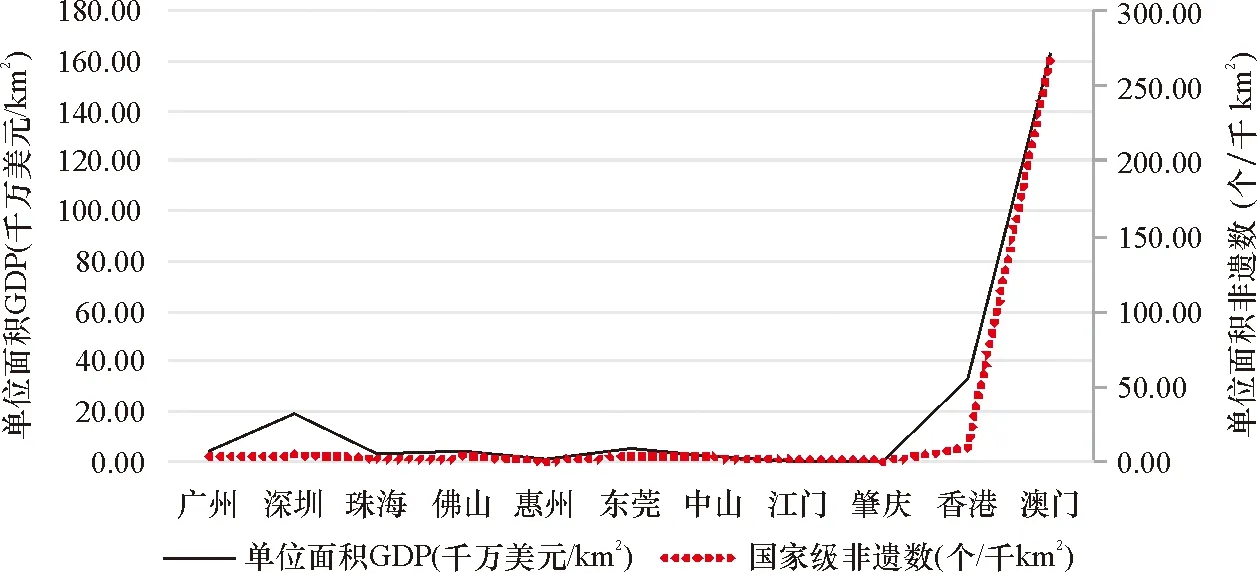

(2)与经济发展水平相一致,沿珠江口呈倒U形分布.经济发展水平对非遗空间分布产生双向影响[11],经济发展水平高、交通通达地区吸引外来人口和外来文化的不断涌入,易对当地传统文化产生冲击.另一方面,区域经济发展到一定程度会反过来影响非遗保护的物质投入水平,影响非遗申报和管理的重视程度,出现经济发达地区非遗保护力度大,申报项目多的现象.粤港澳大湾区城市群发展已形成规模,经济空间格局由港澳两极中心形成广州、深圳、香港和澳门多极中心[23].从图6可以看出,大湾区非遗项目的空间分布与道路线密度强度一致,集中分布在广州和珠江口东西两侧,呈倒U形,形成广州、深圳、香港、澳门等文化中心.大湾区单位土地面积GDP值与国家级非遗项目数之间的相关系数R值高达0.983 1,说明大湾区非遗项目空间分布与经济发展水平之间存在高度正相关(图7),大湾区经济发展水平在很大程度上影响非遗保护的物质投入水平,影响非遗申报和管理的重视程度,在经济发展水平越高的地区,非遗保护力度越大,重视程度越高,申报数量越多.

图7 粤港澳大湾区单位土地面积GDP值与国家级非遗项目曲线图

(3)集中于粤港澳内湾区域,呈组团状扩散分布.大湾区非遗项目的空间分布与城市群空间格局基本一致,主要集中在珠江喇叭口内侧的内湾区域,包括广州、东莞、深圳、佛山、中山、江门和珠海,以广州、深圳为发展极,沿着珠江口东西两侧“广(州)佛(山)”“深(圳)(东)莞”“佛(山)中(山)”城市群呈组团状扩散.非遗项目分布的高核密度值往往偏离了现有城市行政中心,集中于城市交界处,如传统美术类和传统技艺类集中分布于广佛交界处,传统舞蹈类集中分布于佛山-中山、东莞-深圳交界处.广佛交界处是历史上南海县、南海郡及广州府的所在,一直处于岭南政治经济文化中心地带,是广府文化的核心区域.东莞-深圳交界处的长安镇、宝安区等地,广府文化、客家文化在此交相辉映,被誉为“深港文化之根”.佛山-中山交界处的容桂镇是中国书画艺术之乡,曲艺之乡和盆景名镇;黄圃镇是历史文化名镇,岭南文化底蕴深厚.可见,传统乡村地区是滋养非遗文化的土壤,内湾区域经济发展相对较均衡,城乡经济差别小,乡镇基层社区既提供了非遗成长的原生环境,也承担了相应保护和传承的任务.

(4)沿人类迁徙轨迹扩散,相同项目呈现“同中有异”特点.人类迁徙对非遗项目的扩散与发展具有重大影响[11],以麒麟舞为例,麒麟舞源于中原的民俗艺术表演形式,在东莞、深圳及香港均已成功申报国家级非遗项目.大湾区麒麟舞项目的空间分布映射出客家人对中原“根”文化的认同,折射出客家族群南下迁徙的路径轨迹,反映客家人由北往南、漂洋过海祈求平安的强烈心理诉求.岭南地区客家迁徙有经济、战乱等直接影响因素,也有气候变化所导致的生存环境变化[24]的原因.大湾区麒麟舞项目融合了中华传统舞麒麟习俗和客家武术特点,其表演共同特点是碎步前行,贴地吃青,保持了客家人拘谨和低调的性格特点.麒麟舞在各地的发展演变中又与当地文化传统相结合,形成东莞樟木头舞麒麟、深圳坂田永胜堂舞麒麟、广州黄阁舞麒麟和香港西贡坑口客家舞麒麟等不同流派的非遗项目,呈现出“同中有异”的特点,如东莞樟木头麒麟道具造型体宽、个高、尾长,头部增添了牡丹、桃花、菊花和蝴蝶等图案,色彩鲜艳,细腻生动;惠州小金口麒麟头为圆型、无角,制作特别精细,形象仁慈,具有东江麒麟独特的风格;广州黄阁麒麟造型,除保留“龙头、鹿角、狮身、羊蹄、牛尾”的传统灵兽形象外,更突出了生动传神、色彩丰富的特点.

4 结论与讨论

文化认同是粤港澳三地紧密联系、交流合作的血脉纽带,也是构建“人文湾区”的重要基础.粤港澳大湾区非物质文化遗产资源丰富,呈集聚态势,雄厚的非物质文化遗产中蕴含富饶的文化资源.从时间纵轴看,大湾区有农耕文化、海洋文化、侨乡(移民)文化和现代都市文化等;从地缘横轴看,有广府文化、客家文化、潮汕文化和港澳文化等,形成大湾区文化同源又多元的特征.这些既是粤港澳大湾区的资源优势,又是大湾区内互联互通,进行深度融合的基础所在.粤港澳三地应建立非遗项目协同保护机制,加大非遗联合申报力度,如舞麒麟、龙母信仰的联合申报等,出台共通的非遗等级制度文件和系统性保护文件,使大湾区非遗保护整体化、系统化.

(1)港澳地区.香港和澳门是东南亚经济区最具实力的两个城市,文化事业和文化产业发展在全国处于领先水平,资金和人才储备充足.政府扶持推广、民间团体响应和学术机构支持是港澳非遗保护的三股重要力量.应加强港澳与内地在政府、民间、学术机构之间非遗文化传承、保护、宣传的交流与合作,利用先进的数字科技设备加大对非遗的数字化保护和研究.注重“家国认同”和“文化认同”意识的培养,宣传推广中华文化、大湾区文化和本土文化,培养新生代非遗传承人,推动非遗代际传承的活态文化实践.

(2)内湾区域.由广州、东莞、深圳、佛山、中山和珠海等城市围合而成,非遗分布密度大,布局集中,这里是我国改革开放最早的区域,也是外来人口集中的区域.要充分发挥广州作为文化首位型城市的带动效应,尤其是老三区发挥“广佛”“深莞”等城市群在经济文化和信息技术上的空间溢出优势,重视非遗文化的挖掘申报和活化利用,通过“非遗+”将非遗与旅游、教育、科技及产业相融合,提高非遗的活化空间价值.内湾区域是外来人口集聚之地,快速的现代化和城镇化进程改变了非遗文化产生的原始地理环境和文化空间,应特别重视基层社群在非遗项目保护传承方面的作用,通过对本土传统文化的宣传推广展示,使生活在湾区的外来人口也能产生新的文化认同和文化尊重.

(3)外湾区域.肇庆、惠州和江门三市构成了外湾区域,三市处于粤港澳大湾区西北、东北、西南方向的辐射过渡地带,相比于内湾区域,其经济发展水平较低,非遗分布密度小,布局分散,距离大湾区经济文化核心区相对较远,宜借广佛肇、深莞惠同城化发展契机,利用当地良好的自然生态环境和深厚的历史文化底蕴,深化对当地非遗文化资源的挖掘整理、宣传申报工作,加大与旅游产业的融合发展,做好生态文化旅游的品牌建设,实现从通道城市向文化中心城市转变.

本文以国家级、省级非遗项目为研究对象进行分析,没有考虑不同等级非遗项目权重对文化空间结构的影响,还有不同制度对非遗文化空间的影响,这些都有待在后续研究中进一步深入探讨,以期发现更深层次的规律.