应对气候变化的沿海地区城市生态表皮初探

2021-09-07刘胜之潘魁晓

刘胜之 潘魁晓 王 齐

(山西省城乡规划设计研究院有限公司,山西 太原 030001)

1 概述

政府间气候变化专业委员会(IPCC)第四次评估报告指出:近100年来(1906年—2005年)全球平均气温上升了0.74 ℃,据估计到21世纪末,全球地表平均增暖1.1 ℃~6.4 ℃[1]。气候变化所引发的高温热浪、暴雨洪涝、空气污染、海平面上升等问题已经对城市的生存与发展产生了一系列的负面影响。沿海地区作为人口和经济高度集中区域,城市化的发展不仅使得土地利用产生明显变化,人口大量聚集,城市空间快速扩张[2],同时也伴随着灾害隐患不断增多。沿海城市集城市与沿海两大属性于一体,灾害“放大效应”更为显著,高强度复合型的自然灾害使得沿海城市脆弱性日趋增强,社会经济损失威胁巨大。

建筑的表皮一直是国内外学者研究的热门对象,建筑表皮的生态化表达也在应对气候变化和节约能源方面有着重要意义[3,4]。近年来国内外学者对于表皮的研究已经逐渐地从建筑表皮开始向城市表皮探索,同样的,城市表皮的生态化表达将会为城市应对气候变化提供一个新的视角。鉴于国内文献对城市表皮相关研究少有涉及,本文以低冲击开发理念作为指导,针对沿海城市的特质,提出了适应沿海城市发展的生态表皮的引入、加厚、连通、留空设计策略,旨在为沿海城市应对气候变化提供一些新的参考。

2 相关概念

2.1 城市生态表皮

在最初的城市表皮研究中,研究人员多借鉴建筑表皮的研究,将城市表皮理解为城市范围内最直观的建筑立面。近些年,随着景观都市主义的发展,很多研究人员将城市表皮与都市景观相融合,认为城市表皮不仅包括建筑表皮,更包括人们触及最多的大地景观。本文参照亚力克斯·沃尔(Alex Wall)对城市表皮设计的研究成果,融合城市生态学的理念,将城市生态表皮定义为如下:

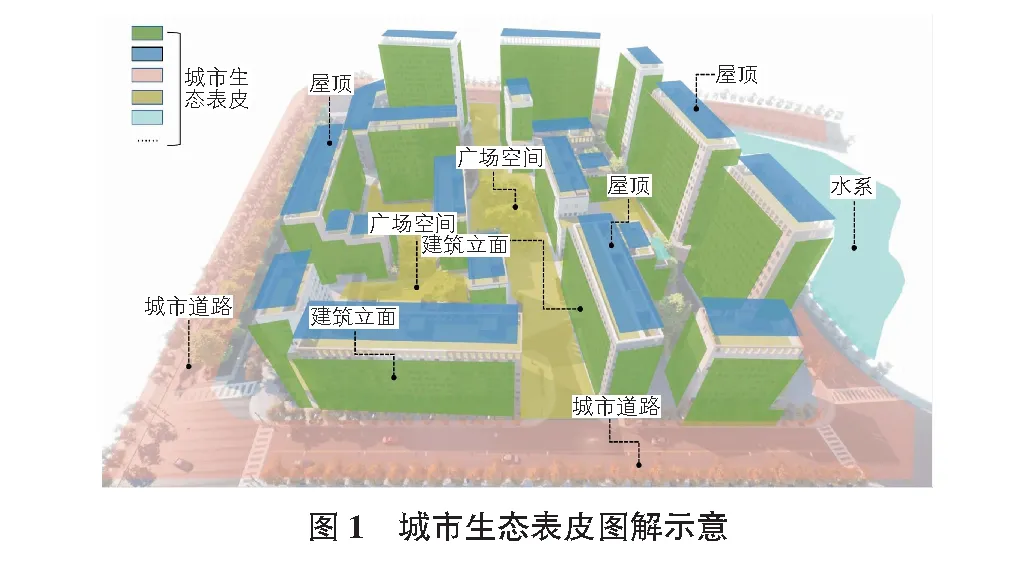

城市生态表皮是城市范围内,人们可直接触及并观测到的具有生态属性的各类“表皮”设施。在地表它包含道路、基础设施、广场空间、绿化水系及自然栖息地等,在地上它包含建筑立面、屋顶绿化及其他设施。它具有一定厚度,是有生命的能够支撑人类活动并影响城市环境的城市生态组织(见图1)。

正如亚力克斯·沃尔研究的那样[5],城市表皮的作用不仅仅停留在人们直观的美学认知,更多的是通过表皮支撑城市活动,解决城市问题。城市生态表皮就是在城市表皮的基础上,融入生态的理念,在支撑城市活动及解决城市问题时,通过将表皮生态化处理,去缓解城市所面临的一些问题,并引导城市向健康积极的方向发展。

2.2 低冲击开发理念

低冲击开发(Low-Impact Development,LID)是当前城市应对雨洪问题的一种雨洪管理模式[6]。其主要内容就是针对当前城市内部因为地表改造及水系渠化引起的地表径流系数增加,进而导致城市蓄洪泄洪能力下降的不利状况,基于自然生态理念,通过采用源头的空间分离规模控制及技术改造实现特定区域雨洪控制与利用的一种管理方法。

尽管低冲击开发最初的领域是城市的雨洪管理,但随着理论的发展与延伸,低冲击开发已经上升为一种城市与自然和谐共生的城市发展理念。其核心观点是采用各种方法减少城市对自然环境的影响和破坏,保持生态韧性[7]。从这个角度来看,与城市生态表皮有着极大的相通之处,城市生态表皮的设计与实施体现了低冲击开发的理念,同时通过低冲击开发理念对城市生态表皮设计进行指导将会进一步促进城市生态表皮的建设与发展。

3 沿海城市特质分析

沿海城市往往是全世界人口及经济高度集聚的核心区域和战略中心,如我国沿海城市承载着全国25%以上人口,创造着55%以上国民生产总值[8]。实际上,随着沿海城市人口和经济的进一步集聚与发展,沿海城市在经济发展、环境保护、空间功能等方面都面临着巨大的挑战。

3.1 沿海城市面临的“水”威胁

沿海城市有着丰富的水资源,然而处于海—陆交互作用的脆弱敏感地带,受海—陆复合型灾害的影响,洪水、海啸等突发性灾害以及海岸侵蚀、海水入侵、土地盐碱化、湿地生态退化等缓发性灾害叠加,成为自然灾害的高发区。

关于海平面上升,2008的中国沿海海平面总体上比1978年上升了90 mm,且预测之后30年,将会比2008年升高80 mm~130 mm[9](见表1)。虽然经过预测各区域的海平面上升程度略有不同,但未来海平面大幅度上升的趋势却不能阻止,而沿海城市将会长期面临由海平面上升引发缓慢性的灾害。另外沿海城市还面临着由内陆河流引起的洪水威胁,河流暴涨引发洪水漫灌城市,不仅会影响城市内基础设施的运行,同时还会与海水作用引发滨海潮流和波浪的变化,进而改变城市沿海区域及低洼区域的自然和社会要素。实际上1954年—1988年35年间,我国浙江沿海地区先后发生过特大洪水11次,累计淹没农田157万hm2,倒塌房屋12.6万间[10]。关于突发海啸,其带来的损失是巨大的。海啸作为沿海城市破坏性最大的自然灾害之一,2004年在印度洋造成死亡和失踪人数达30多万,经济损失近200亿美元[11]。

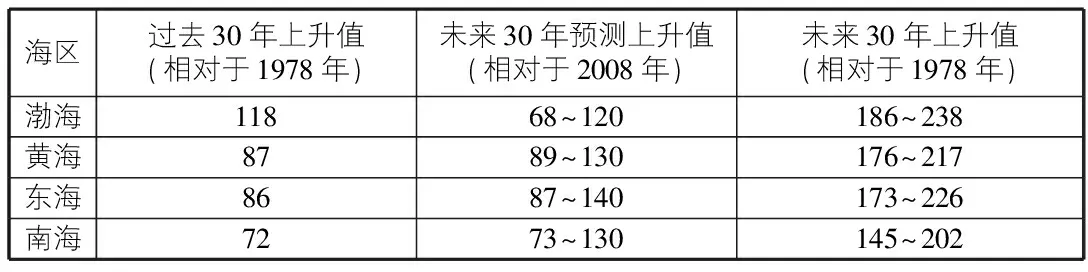

表1 中国四海区海平面变化 mm

3.2 沿海城市面临的“风”威胁

沿海城市由于其独特的地理位置,有着丰富的风资源,适当的山风、海陆风不仅可以缓和城市热岛现象、净化空气、改善城市环境,还可以提高城市居民的室外舒适度。然而沿海地区除适当的风资源以外还面临着台风、风暴潮等灾害威胁。

台风是一种强烈的灾害天气,在其活动区域内常常伴有狂风巨浪,对沿海城市的威胁巨大。中国是世界上登陆台风最多的国家,且主要为沿海地区[12]。2012年“海葵”台风登陆,其造成的损失根据不完全统计,致使浙江、上海、江苏、安徽等沿海城市直接或间接经济损失42.38亿元。风暴潮也是一种由于大气扰动形成的破坏性极强的自然灾害,海水异常、风暴海啸每年影响着全球沿海城市4 500万人。风暴潮在我国影响区区域主要是渤海及黄海海岸,在湾区表现最为明显。根据统计,我国近40年沿海暴潮灾害每年造成的直接经济损失已经由20世纪50年代的平均1亿元左右,增加到80年代后期的20亿元左右[13]。

3.3 沿海城市面临的空间发展压力

随着人口的增加和经济的增长,沿海城市需要巨大的空间资源支撑其发展。由于沿海城市空间的缺乏,城市内部越来越趋向于集约发展,高强度与高密度的开发压缩了城市绿地、广场等开放空间,减少了防灾空间的数量,大大增加了沿海城区应对灾害时的风险。

沿海城市的生态保育空间是其重要的组成部分,根据统计,缺乏生态型的海岸带或者沿海防护林等生态保育空间,会大大降低沿海城市抵御各类灾害的能力,进而扩大沿海城市面临灾害时的损失。以天津东疆港填海工程为例,规划建设中开放空间非常少,并且绿地率仅占10%,较少的开放空间及绿化空间不仅难以满足应对灾害时避难空间的需求,同时开放空间缺乏将间接导致空间高强度的开发,进而增加了灾害发生的风险与强度。另外,一定数量的沿海城市由于地形或其他原因,缺乏能够迅速疏散的防灾通道,导致难以及时地疏散受灾群众以减少灾害损失。例如沿海岛屿或者半岛,其与陆地的交通联系方式较少,若仅通过少数桥梁或干道与陆地交通网络连接,就很容易形成交通的“蜂腰效应”,而在灾害发生时,将会严重影响岛屿或半岛疏散的效率。以大连市为例,东西空间最窄处的蜂腰地带,集聚了联系东北方向的所有交通路线及各类市政管廊,如有灾害发生,将极易造成交通拥堵,降低灾害发生时的应急疏散效率,增加城市受损程度。

4 城市生态表皮的设计策略

4.1 策略一:引入——新材质的应用

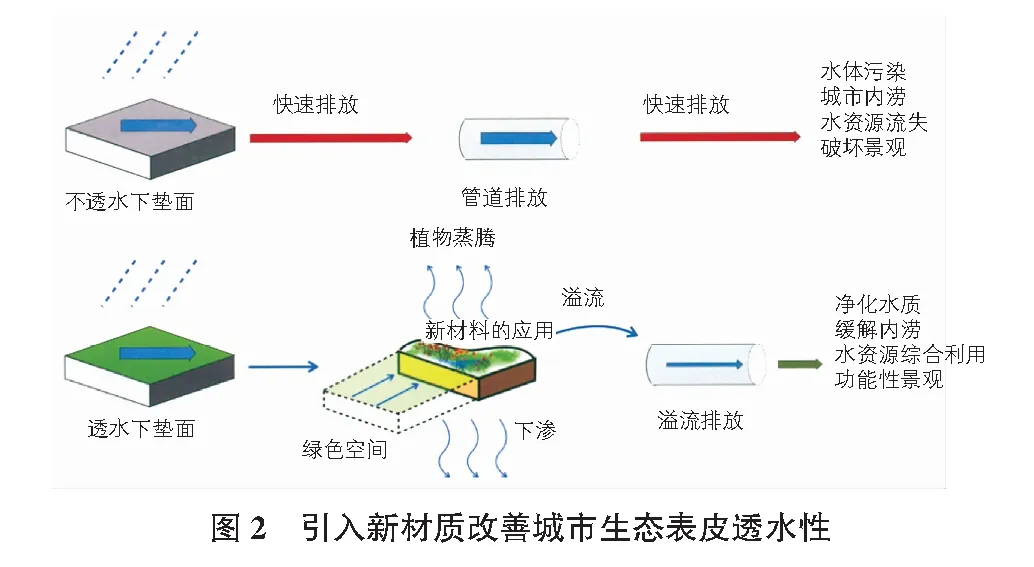

新材质指的是区别于传统城市建设材料的具有生态效应并且能够缓解城市问题的城市建设材料。新材质并非一定为高技术、高成本材料,例如可增加地表渗透面积的透水砖和相关植物的应用不仅可以缓解城市洪涝灾害,对改善局部气候也有着积极的作用。沿海城市处于河流下游或者海岸边界,由于人口和产业的高度聚集,可渗透地表面积十分匮乏,当遇到大面积洪水灾害时,大面积的不可渗透地表存在不仅阻碍了雨水下渗和吸收,反而增大了地表径流量,补充了洪水灾害的力量。城市生态表皮对新材料的引入主要为可透水材料和屋顶或墙体绿化和生物滞留于渗透等。强调利用透水性较高的生态绿地或复合材料,增加表皮的透水性,将雨水下渗,截留甚至过滤,利用城市表皮的生态性减少地表径流,强化雨水蒸发,改善城市气候,见图2。相比传统的城市表皮硬化处理方式[14],传统表皮硬化虽然可以使城市范围内雨水更快的汇集和流动,同时利用管道、泵等快速排放,但达到城市排水需求的同时却会带来一些城市的生态和环境问题。城市生态表皮引入新材料,不仅可以增加表皮的透水能力和滞蓄能力,减少汇流缓解高峰时期的地表径流,降低灾害发生影响,同时可以净化水质,提高蒸发量,改善城市生态环境。

4.2 策略二:加厚——表皮空间的开发

沿海地区的快速城市化,在经济增长的同时,也带来了人口膨胀,交通拥堵,用地紧张,生态环境破坏等一系列问题。城市已经朝着立体网络的三维方向发展,从城市立体网络的视角看,城市生态表皮是需要加厚的。

从城市本身的发展趋势来看,空间资源的有限性使得城市必须加厚城市生态表皮。通过研究香港、东京这些空间资源非常缺乏的沿海城市,可以发现其城市地表的厚度与多样性都高于一般城市。实际上加厚城市生态表皮,是沿海城市多维空间生长的重要策略,通过表皮加厚不仅可以增加地表的生态性以有效地解决城市面临的防灾及气候问题,同时可以促进城市空间发展的多样化。以巴萨罗纳的哥伦布大道为例,将抬高于地面地城市道路、林荫大道、地下停车空间、半地下城市快速道有机结合,就很好地阐释了如何运用加厚城市表皮,改造传统城市街道以适应现代新需求[15]。从低冲击开发来看,加厚的城市生态表皮可融入相应的雨水调蓄设施或通过下凹绿地等折叠地表措施加厚地表空间来应对城市雨洪灾害。加厚的城市生态表皮不仅可以在降水时间吸收并且储存雨水资源,在雨水过后可以通过雨水蒸发,释放雨水调蓄设施水源来改善生态气候、补充地下水资源。例如2012北京年在20座立交桥下建设了地下蓄水池,每个池子约1.1万m3,可以汇集周边2 km2的雨水,可以确保宝桥区在10年一遇的雨情下道路通畅。

4.3 策略三:连通——蓝绿灰网络的构建

从沿海城市的空间形态来看,城市的绿地空间、水体空间以及基础设施往往被城市表皮内的建筑、道路或者其他建成空间分割为孤立的“片段”空间。这些本应处于一个绝对相互连通的系统被分割开以后,在应对沿海灾害改善城市环境时其效果则大大削减。通过生态连接策略串联城市生态表皮的蓝绿灰空间,可以使得沿海城市应对灾害活动时能够以更系统有效的方法应对。

从绿地空间来看,其不仅可以改善城市气候,在城市雨洪灾害来临时也是重要的雨水汇集区。通过城市生态表皮构建城市绿地的网状结构,不仅在平时可以扩大城市居民接触绿色资源,享受其所带来的清新空气,在洪灾来临时网状的绿地系统更能从整个区域层面,扩大其雨水涵养能力。从水体空间来看,虽然大多水体是相互联系与流通的,但是部分地区仍然存在人为的或者自然的分隔,例如桥梁、堤坝、或较窄水面,当灾害来临时这些地方也往往是洪水的突发口,受灾最严重地区。在城市表皮改造中疏通河道,改善桥体堤坝工程结构可以加大雨水流量,迅速排解洪水压力,缓解城市灾害。从基础设施来看,基础设施本就是城市生存发展的重要支撑,尤其雨水基础设施又是城市防洪的重要构成。电力和燃气等基础设施全部置于地下空间则是预防强风暴雨损害的有效措施。雨水基础设施的网络化构建,则可以加强雨水排放能力,缓解城市灾害。此外基于生态表皮连通的沿海城市风廊规划、高效的路网构建也对城市防灾有着重要的意义。

4.4 策略四:留空——公共空间的预留

在城镇化进程中,城市居民每天都在应对着不断变化的城市生活。从灾害预防角度来看,在城市生态表皮中预留一定的空间来应对城市发展或突发事件是非常必要的。沿海城市地区由于开发强度较大,受自然灾害影响威胁更为严重,预留相应的场地平时作为公共空间或绿地,灾难来临时作为紧急避难空间就更为重要。

避难空间是指在灾害或其他紧急情况发生时及发生后,为灾民提供临时避难、生活、统一管理的安全场所[16]。在城市范围内,主要避难空间包括具有防灾功能的城市绿地、广场及公园,次要避难空间则包括大型停车场、学校操场、体育场馆等开阔地。不同的防灾空间在应对城市灾害时发挥着不同的作用。沿海城市大多建设于自然海床之上,因海拔较低,地质结构复杂,沿海城市在面临自然灾害时往往受灾比较严重,属于较高风险区域。因此,在沿海城市生态表皮构建时,需要预留足够的避难空间,以应对沿海自然灾害及突发灾害。在具体避难空间设置时,要注重临时型、短期型、中长期型避难场所的有机结合,一方面可以避免大量建造避难场所增加土地使用压力,另一方面可以多类型结合提高沿海城市应对灾害的能力。临时型、短期型避难场所可结合一般城市公共空间设置,中长期型避难场所则需要选择地质和地势条件较好空间设置。基于沿海城市生态表皮的设置,避难场所应与生态表皮相结合,重点考虑灾害发生初期和中期的避难空间留空,并考虑救灾相关配套设施的设置,以保障灾害发生时沿海城市居民的自救及政府营救行动能够正常运作。

5 结语

合理应对全球气候变化所带来的问题是未来一段时间内人类必须直面的挑战。沿海地区由于其独特的地理条件和发展阶段,所承受的因气候变化引起的自然灾害威胁巨大。在沿海城市应对气候变化进程中,引入城市生态表皮的概念,从生态学角度出发组织构建城市表皮不仅可以有效应对城市的暴雨洪涝、台风登陆等灾害,同时可以一定程度上缓解城市空间的发展压力。本文结合沿海城市所面临的实际威胁,结合沿海城市的空间资源特色,提出了引入、加厚、连通、留空四大设计策略,希望通过在沿海城市引入并应用新材质,加厚并开发表皮空间,连通并构建蓝绿灰网络,预留公共空间来构建生态表皮以应对沿海城市在气候变化背景下所面临的问题。