干湿循环作用下高液限粉土动态回弹模量试验研究

2021-09-04李长贵胡健坤

李长贵, 胡健坤

(1.中国路桥工程有限责任公司, 北京市 100011; 2.长沙理工大学 公路养护技术国家工程实验室)

路基作为道路的主体承载结构,保证其具备足够的耐久性和稳定性是道路建设的基本要求,而回弹模量作为路基土强度的设计指标,对路基的承载能力起到至关重要的作用。近年来,环境效应对道路的使用性能影响逐渐成为研究的热点。地下水位变动、干燥蒸发和降水入渗等多种因素使土体湿度状态处于不断循环变化中。不断的干湿循环作用使路基土的内部结构出现反复变化,最终造成路基刚度降低,使路面的使用性能出现不同程度的下降。因此,对路基土在干湿循环作用下的动态回弹模量演变规律进行深入研究,对中国道路设计与发展具有重要意义。

针对干湿循环作用下的路基土动态回弹模量变化规律,李冬雪等采用透水石渗水、烘箱脱水的方式对上海黏土进行干湿循环试验,探索了不同工况和不同干湿循环次数对回弹模量的影响规律;陈开圣采用烘箱脱湿和注射器加湿的方式,实施承载板试验探索了不同干湿路径下回弹模量值的变化特性;王铁行等采用真空饱和增湿和烘箱烘干脱湿的方法模拟干湿循环试验,对干湿循环后压实黄土的动强度以及微观结构做了研究;李卓智等采用上部滴水和烘箱脱水的方式对江汉平原砂性土进行了干湿循环下的路基土回弹模量试验研究。虽然已经取得了一定的成果,但是现有对于干湿循环下路基土的力学性能试验方法大多采用顶部加水、喷水、或者浸水的方式进行加湿,难以较好地模拟路基的干湿循环过程,且容易破坏试件。此外,针对高液限粉土在干湿循环作用下的动态回弹模量的衰减机制研究极少。该文针对高液限粉土试样,探索雾化加湿和烘箱脱湿的方式实现路基土干湿循环的可行性。对高液限粉土在干湿循环作用下的动态回弹模量随各因素的变化规律进行深入分析。

1 试验材料

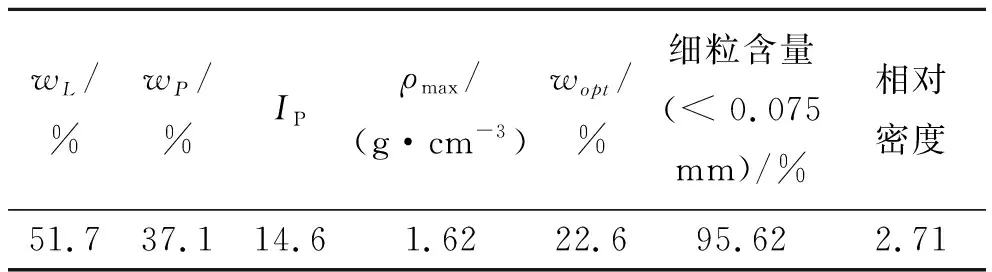

试验选取湖南长沙高液限粉土,参照JTG E40—2007《公路土工试验规程》针对选取土样进行基本物理性能试验,试验结果见表1。

表1 土样的基本物理性质指标

2 试验方案

2.1 干湿循环试验方案

考虑现场施工初始压实时的湿度状态,试件初始含水率设置为最佳含水率(OMC)、目标含水率设置为0.9OMC、OMC和1.1OMC,压实度设置为96%,进行0、1、3、5次循环。循环过程及具体方案见表2。

表2 干湿循环试验过程设计

已有研究者根据干湿循环作用下土的力学特性和变形特性进行了相关研究,其所采用的方法不尽相同,如表3所示。

表3 典型干湿循环试验方法

由表3可以看出:对路基土在干湿循环作用下无论是力学性能还是变形特性的研究,采用的增湿方法都是直接将液态水在试件上部由上到下进行浸润加湿,脱湿方法则以烘箱烘干为主。为分析不同试验方法的优劣性,针对不同试验方案进行了相关的实施探索。研究发现将水直接加到试件上部或采用CBR试验浸泡的方式进行增湿虽然增湿过程较快,但是会对试件造成不可逆的破坏,比如:① 试件表面的土颗粒脱落;② 反复称重时会对试件产生不可逆的损伤。这些破坏将会对动态回弹模量试验的测定造成很大的影响。其次,使路基土的湿度状态接近极限的真空饱和增湿方式,难以模拟路基在真实运营期间的湿度变化,且施加的压力会对试件有一定的力学性能影响,由此得到的干湿循环下的回弹模量衰减系数更是难以恰当地指导实际路基设计与施工。基于此,该文对新的干湿循环试验方法进行探索。

2.1.1 增湿过程

采用雾化板对成型的试件进行增湿。

试验每隔10 h左右对试件进行称重,试件第1次增湿过程含水率随时间的变化如图1所示。由图1可以看出:在96%压实度条件下,试件含水率从OMC增湿到1.3OMC只需2.5~3 d。含水率随时间呈线性关系变化,这是因为在雾化加湿过程中,试件内部的水分传递速度和试件表面的吸水速度大致相当。也就是说在100%湿度状态下,试件表面水分迁移到试件内部和前一时刻表面开始接触雾化水气是一个递进的过程。因此,采用这种增湿方式,可以理解为增湿过程和试件水分迁移过程在同时进行,且试件只需静置1~2 d便可使试件内部的含水率达到平衡。

图1 增湿过程含水率与时间关系

2.1.2 脱湿过程

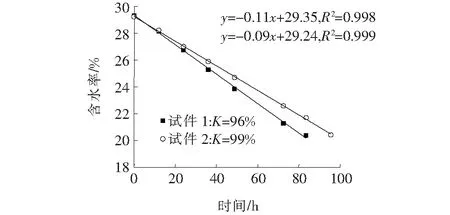

由表3可知:已统计文献中试件干湿循环的脱湿方法,主要包括烘箱烘干脱湿和自然风干脱湿。考虑到自然风干容易受到天气的约束,使用烘箱对试件进行脱湿。为防止试件在脱湿过程中开裂,将烘箱温度设定为50 ℃,采用保鲜膜包裹、上下放置透水石的方式对已增湿的试件进行脱湿试验。与增湿过程相似,试验每隔10 h对试件称重,以评价试件的脱湿水平,试验结果如图2所示。

图2 脱湿过程含水率与时间关系

图2表明:由1.3OMC到0.9OMC的脱湿时间为82~100 h。相较于已有研究方法,脱湿的时间较长,这是因为试验采用保鲜膜包裹和上下放置透水石的方式限制了试件中水分的迁移,但是同时也对试件起到了很好的保护作用,使后续回弹模量的测定更为准确。

2.2 回弹模量试验方案

采用圆柱形试件,试件尺寸为高度200 mm,直径100 mm。试验仪器,选用意大利产Dynatriax100/14动三轴试验系统。动三轴试验采用文献[13]加载序列,能较大地覆盖道路在运营过程中的受力特性,加载时间为0.2 s,间歇时间为0.8 s,波形取半正矢波,加载频率为1 Hz。加载序列的详细参数如表4所示。

表4 路基细粒土试件加载序列

3 试验结果分析

3.1 应力状态对回弹模量的影响

为分析应力状态对回弹模量的影响,将未经过干湿循环的试样,在不同含水率和应力状态下的回弹模量试验数据绘制如图3所示。

由图3可知:在OMC和96%压实度的条件下:① 当围压相同时,回弹模量随偏应力的增大而减小。偏应力对回弹模量的消极作用可以解释为围压相同,偏应力的增大导致竖向变形随之增加,而竖向应变难以和偏应力达到同步,竖向应变的增长幅度大于偏应力增加的幅度,最终导致回弹模量减少;② 当偏应力相同时,回弹模量随围压增大而呈现非线性增加。这是因为在相同的竖向应力条件下,围压的增加对试件具有较强的侧向约束作用。这一结论也被众多研究者所证实。此外,偏应力从30 kPa增大到105 kPa,回弹模量平均减小了约32%。围压从15 kPa增大到60 kPa, 回弹模量平均增加了约46%。这表明在高液限粉土中,围压对回弹模量产生的约束作用要大于偏应力对回弹模量产生的剪切作用。

图3 未经干湿循环作用时不同含水率条件下围压和偏应力与动态回弹模量的关系

在应力状态相同时,动态回弹模量随含水率的增大而逐渐减小。在96%压实度条件下,含水率从0.9OMC增大到1.1OMC时,动态回弹模量平均减小了约52%,作用效果明显。含水率对回弹模量的消极作用可以作如下解释:土中水在土颗粒间具有一定的润滑作用。当含水率减小时,土颗粒表面的水膜较薄,土颗粒间的相对移动困难,因此试样抵抗变形的能力就越强。随着水分的增多,土颗粒间的水膜增大,土颗粒间的相对位移较为简单,土样抵抗变形的能力就越差。因此,含水率的增大对试件具有较强的软化作用,即随含水率的增高,回弹模量值逐渐越低。

3.2 干湿循环次数对回弹模量的影响

为探究高液限粉土在干湿循环作用下回弹模量随干湿循环次数的衰减规律,参考张安顺定义冻融损伤因子的方法。该文定义干湿损伤因子ψD-W如下:未经干湿循环(干湿循环次数为0次)的回弹模量值MR(0)与经历N次干湿循环后回弹模量值MR(i)两者的差值与未经循环作用(干湿循环次数为0次)的回弹模量的比值,如式(1)所示:

(1)

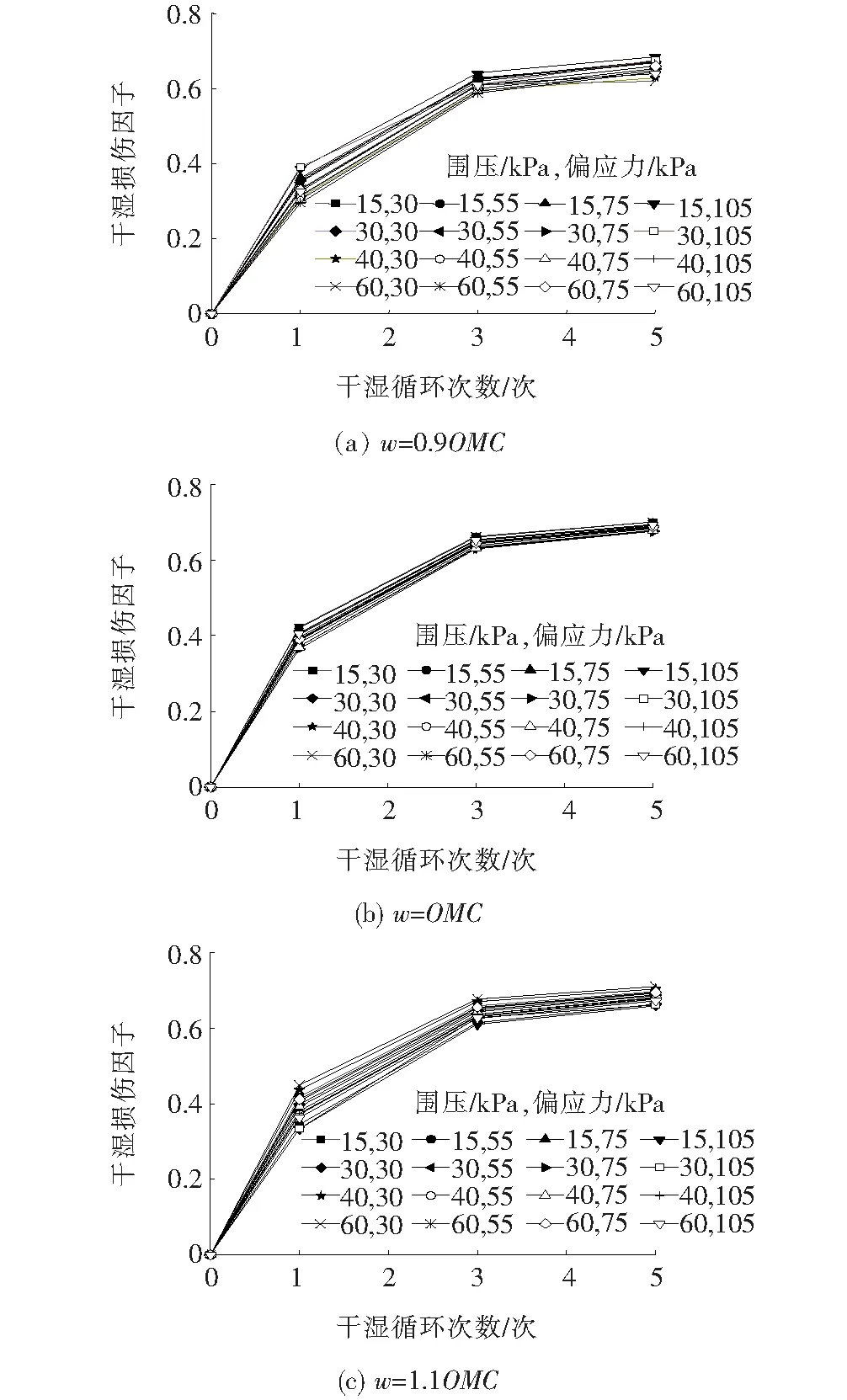

高液限粉土动态回弹模量干湿循环损伤因子在不同含水率时随干湿循环次数的变化关系,如图4所示。

图4 不同含水率下动态回弹模量损伤因子与干湿循环次数关系

由图4可知:试件经历第1次干湿循环时,回弹模量衰减最为明显,损伤因子范围为0.32~0.43。随着干湿循环次数的增多,损伤因子的增速降低,最后趋于稳定。经历5次干湿循环后回弹模量的损伤因子为0.63,与第3次循环相比,衰减小于5%,可以认为在经历5次循环后试件的强度处于稳定状态。该文研究结果和李冬雪等的研究结果有较大区别,该文研究发现随着干湿循环次数的增加试件强度逐步趋于稳定,而不是在经历1次干湿循环后试件的强度就不再变化,这可能是因为该文研究采用的干湿循环方式为雾化加湿,加湿和保湿属于同步进行,而类似李冬雪等的加湿和脱湿方式显得较为粗糙,土样内部的结构变化可能也就越快。该文方法比较符合现实道路运营中干湿作用逐渐积累,而后路基强度逐渐变化的规律。

由图4还可以看出:含水率对干湿损伤有较大影响。在一定压实度条件下,随含水率的增加,损伤因子出现明显的增大。损伤因子随偏应力和围压的变化则呈现出不规律性,例如:有时在相同偏应力下,损伤因子出现随围压增大而增大的现象,这可能是因为损伤因子仅仅体现的是回弹模量的差值与初始回弹模量的比值,在某一应力水平下,分子分母同时增大或减小又会出现分母增大或减小的程度较小,分子增大或减小的程度较大的现象。

4 结论

该文研究探索新的干湿循环试验方法,通过室内试验分析了高液限粉土动态回弹模量随含水率、应力状态、干湿循环次数的变化规律,得到如下结论:

(1) 探索了新型干湿循环试验的可行性,并确定了含水率随时间变化的增湿曲线和脱湿曲线。

(2) 在压实度和含水率相同的条件下,高液限粉土动态回弹模量随围压的增大而增大,随偏应力的增大而减小,围压对回弹模量的影响更为显著。

(3) 在相同应力状态和压实度下,含水率对回弹模量有较大影响。相较于其他影响因素,回弹模量随含水率的增加而衰减的程度更为明显。

(4) 随干湿循环次数的增加,回弹模量逐渐减小。在第1次循环时衰减最为明显,随着循环次数的增加回弹模量的衰减程度会逐渐降低,5次循环后的回弹模量的变化幅度约为5%,趋于稳定。