英国电影在上海的发行(1928-1943)

——兼及对好莱坞“影像霸权”的重新审视

2021-08-31蔡春芳

蔡春芳

1933年英国电影《英宫艳史》在横扫欧美影院、引起好莱坞大亨的惊恐之后,先后来到香港地区、上海、南京、济南、青岛、天津、北平等地上映。1933年农历除夕当天(即1934年2月13日),该片在上海首轮影院南京大戏院放映,期间,报刊电影广告称其为“美国联美影片公司伟大贡献”。此外,出现在20世纪30年代鲁迅的观影片单上的英国电影有《凯塞琳女皇》《美人心》《土宫秘密》《魔侠吉诃德》《非洲战争》《未来世界》等,但在《鲁迅与电影(资料汇编)》一书中,它们却半数被归入美国电影。尽管英国电影自从20世纪20、30年代之交复兴以来重新大量进入上海,并在中、外观影者中获得不少好评,但对其国别的混淆却屡屡发生。那么,是谁篡改了影片的国籍,因此导致了当时的观众乃至后来研究者的误认呢?在当时的语境中,究竟何为英国电影?在上海流通的英、美电影之间有怎样“隐秘”的关联?

本文以20世纪30、40年代英国电影在上海的发行为线索,既勾勒出其在上海流通的基本面貌,又对以上问题做出回答,这将还原彼时上海电影市场的多样性和复杂性。更为重要的是,它将提供一次机会:重新审视影史书写中对好莱坞“影像霸权”的表述。

一、英侨公司:前仆后继出售英伦影像

20世纪10年代中期以前,上海电影市场上流通的主要是英、法、美三国的电影。随着英、法深陷第一次世界大战的泥潭,它们在上海的影业优势被美国所取代。在很长的时间里,英、法电影都只是好莱坞影片汪洋中的点缀。

1927年,英国政府颁布的《电影法案》推动了影业的复兴。很快,一大批英国电影公司出现,英国影业也由以前独立、小成本公司的作坊式制片,走上了垂直整合的道路。仅在法案颁布的当年,就有由格里尔逊领导的电影小组成立,开启了轰轰烈烈的英国纪录电影运动。同年,英国高蒙公司(Gaumont-British Picture Corporation,下文简称高蒙)和英国国际影片公司(British International Pictures,下文简称BIP公司)宣布上市,随后它们建立和收购了英国国内的首轮影院,分别形成了各自的院线。1933年,英国电影业已经展现出惊人的制片能力,年度剧情长片产量达到159部。是年,德国电影产量为135部,法国158部,苏联40部,美国507部,中国88部。1937年英国出品了228部电影,产量居世界第二。

随着电影业的复兴,英片开始走出不列颠岛,进军英帝国,进而迈步世界市场。早在1928年,“BIP公司通过投资确保了其电影将被发行到法国、德国、欧洲大陆中部、东南欧、澳大利亚和新西兰”。同时,BIP公司着手成立覆盖美国和加拿大的发行公司,“预备通过36个电影互换和发行中心,使英国电影有机会进入全球最大的北美市场”。

最早有组织有规模地在上海发行英片的是万国影片公司(Inte rnational Pictures Company)。1928年6月,该公司获得了BIP公司影片的在华发行权。由于有声时代英国高蒙公司和德国乌发影片公司之间合作关系,上海的德国明星影片公司(Star Film Co.)紧跟万国影片公司的步伐,告诉中国观众,“在帝国疆域之外的中国,并没有被英国的发行者们遗忘”。此后,它们将英国高蒙公司的优秀影片带到了位于上海市中心的新光大戏院。这一时期英国电影在上海本地代表性的发行、放映组织先后还有英国电影发行公司(British Film Distribution Co.)、“大都会放映人”(Cosmopolitan Exhibitors)、惠白公司(Webb,B.Monteith)、联利影片有限公司(Puma Films,Ld.,卢根是该公司的股东)、孔雀电影公司(Peacock Motion Picture Co.,周自齐创办)、法兰西影片公司(Ballandras,Charles)以及以联美(United Artists)为代表的好莱坞大公司。其中,英侨主导的电影发行公司有4家。关于上述各公司的具体情况见下表1:

由表1可见,最早在上海较大规模的发行英国电影的公司是以沪上广告巨商美灵登(Millington F.C.)为股东的万国影片公司。该公司的办公地址与美灵登广告公司极近,都在爱多亚路113-115号之间。上海英商美灵登广告公司(Millington Limited)是伦敦各商贸公司在远东的广告代理商,也是上海行名录的出版商。美灵登的英侨身份、其公司与伦敦方面的密切往来以及它在上海的广告能力,为英国电影进入上海提供了巨大的便利。1928年,万国影片公司成立后,宣布它“已经被英国BIP公司以及高蒙公司指定为其电影在中国(包括香港地区)的发行商,计划只发行这些公司最好的影片,也即曾经在美国上映的影片”,同时,万国影片公司还在新片预告里向中国人暗示,华人明星黄柳霜将与BIP公司合作拍摄3部影片。此后,万国影片公司的经理钱铁林(J.V.Zitrin)多次去欧洲购买影片。钱铁林来华多年,原本是上海万国进口公司的经理,专门负责进口法国、德国的商品。他加入万国影片公司后,从1932年4月开始,每年必去欧洲选片一次,“择其合华人口味者取之,不合华人口味者舍之”;他为上海观众带来了英国与德国合拍的《春江花月夜》《桃花村》《风流天子》《念奴娇》等轰动一时的电影。由于实力雄厚,万国影片公司发行的电影一般都在当时上海最好的影院上映,如“光陆”“南京”“大上海”与大光明影戏院等。

表1.20世纪30、40年代上海发行英国电影的各公司情况10

英国电影在上海打开局面既归功于万国影片公司的努力,也是因为该公司对于欧洲口味在上海市场的潜力有着清晰的认识。一方面,英国电影作为区别于好莱坞电影的欧洲一员,填补了上海国际化居民和多元文化娱乐需求下的市场空隙。因此,乌发-高蒙合拍的电影往往被万国公司宣传为“对美国影片演争夺战的生力军”;另一方面,英国电影又作为一种独立的国别电影而被一再宣传,以迎合、满足20世纪30、40年代上海/远东英侨社团的观影需求。为此,万国影片公司透露,“还将让上海看到英国高蒙、甘斯保洛等公司的出品,可能很快万国影片公司还会获得其他著名的英国制片厂的发行代理权”。万国影片公司的宣传强调了英国电影的国别身份,也为彼时上海将英国电影视为一个新的强大的电影工业奠定了基础。

不过应指出的是,这一时期英国电影总体上的映期长度和档期都并不乐观。直到1933年9月,英国电影发行公司(British Film Distribution Co.)将兰心大戏院租下,才改变了这一局面。由于兰心大戏院多年来一直是英侨主导的外国人演剧中心和公共租界工部局交响乐队的驻地,绝少放映电影,该发行公司对兰心进行了内部装修,安装了最新的有声电影放映设备,并借助广告宣传等,将其打造成了上海的“英片之宫”。同时,这一时期的卡尔登大戏院和光陆大戏院,也成为英国电影发行公司的首轮或二轮影院。通过在“兰心”“光陆”和卡尔登大戏院等的排片活动,该公司在上海放映了约51部英国电影。不过,由于少数几家影院专营无法收回影片制作和远涉重洋到达上海的发行成本,英国电影发行公司的活动以失败告终。

尽管由于美国电影在中国市场的捆绑销售并未留下太多空间,还有“兰心”作为“英片之宫”的失败案例在前,但1936年“大都会放映人”(Cosmopolitan Exhibitors)还是租下卡尔登大戏院,“安装了新的投影仪、声音设备和银幕,这样,在画面呈现和对白上卡尔登不逊于上海任何影院。卡尔登的冷气系统也可以调节影院夏季的气温和湿度分别达到70度和80度。其座位量几乎达到900个”。“大都会放映人”吸取了兰心大戏院失败的教训,许诺只放映最优秀的英国片。他们几乎是以壮士断腕的决心在卡尔登试映英国电影3个月,因为他们“感觉到此次如果不成功,基本就敲响了伦敦电影在东方的丧钟”。20世纪30年代初期,“卡尔登”与新开业的远东第一大影院大光明电影院近在咫尺,在“大光明”的低价竞争策略和好莱坞大片的轰炸之下,“卡尔登”败下阵来,转而寻求以欧洲电影重新唤回静安寺路住宅区观众的观影热情,因此它从1931年开始一直坚持放映了不少欧洲电影,尤其是英国电影,频频出现在“卡尔登”的银幕上。但不无遗憾的是,在1936年“卡尔登”与“大都会放映人”的这次合作中,双方都高估了上海英侨社团的消费能力和观众对于英国电影的热爱程度。

不过,英国电影在上海还远未敲响丧钟,惠白公司继续尝试发行英国电影。惠白公司的老板B.Monteith-Webb就职于沙逊家族的安利英行,任该公司主管。安利英行除在中国收购土特产品,从事出口贸易,组织布匹、汽车、船舶、钢材、机器等的进口外,还向中国官方销售军火武器。它在伦敦及纽约都设有办事处,分支机构遍布远东各大城市。此外,根据《纽约市出口商人名录》(Export Merchants in New York City

)显示,英国人B.Monteith-Webb办有B.Monteith Webb &Co.公司,其总部设在香港,在远东经营钢铁、建筑材料、布匹等的进出口贸易。有此雄厚的背景,再加上远东与英国之间的贸易渠道作为基础,惠白公司在与英国电影制片公司的交往中处于优势地位,它只发行最卖座的英国电影到“大上海”“国泰”“大光明”“南京”等沪上首轮影院。惠白公司1936年至1937年总共发行了15部英国电影。对照一份对20世纪30年代英国电影的研究可以发现,这些电影无一例外是高蒙公司的大制作——在当年或前一年英国本土所有上映的英美影片中票房成绩排名前50的影片——如获奖的纪录电影《孤岛飘流记》(Man of Iran

),希区柯克导演的《恐怖党》(The Man Who Knew Too Much

)、《国防大秘密》(The 39 Steps

,今译《39级台阶》),以及英国电影界极具威望的制片人米歇尔·巴尔康(Michael Balcon

)监制的《开国元勋》(Rhodes of Africa

)等。这一时期,英国电影在上海形成了颇大的声势和良好的口碑,也在上海租界各区内基本形成了自己的轮次影院:位于外滩附近的光陆大戏院,位于公共租界西区高档住宅区的卡尔登大戏院以及位于法租界的兰心大戏院都成为放映英国电影的口碑影院,而大光明大戏院以及新成立的首轮影院“南京”“国泰”等原本几乎只映好莱坞影片的电影院,也渐次对英国电影敞开了大门,越来越频繁地放映英国电影。“丽都”“金门”“融光”“杜美”“虹口”等影院也都应势兼营二轮英片。从万国影片公司对其所发行电影英国身份的强调,到兰心大戏院作为“英片之宫”的成立,“都会放映人”在卡尔登大戏院的努力,再到惠白公司将票房成绩突出的英国电影带到上海首轮影院,这些英侨主导的电影发行公司前仆后继。他们将其目标受众定位为以英国人为主导的外侨群体,因此在电影广告中往往突出一部电影的英国阵容、英伦口音、不列颠风情以招徕观众。不过,尽管英侨发行者不断兜售电影的英国身份,且20世纪30年代上海放映英国电影的影院数量呈上升趋势,中国左、右两派影评人也都对英国影业和在沪英片表达了持续的关注,但不少映于沪地的英片依然呈现出国别难辨的特点。分析其他发行英国电影的公司的在沪活动,可以对此现象做出解释,可以显影出上海电影市场更为复杂的景观,也可以借此窥见有声时代好莱坞电影与英国影业间“不为人知”的关联。

二、美国公司:“搬运”英国电影、“隐藏”国别身份

英国电影复兴以来,最早为上海观众带来英伦影像的是万国影片公司,然而实际上,一向以打压别国影业的形象出现的美国发行公司却是英片得以流通上海不可忽视的力量。这些好莱坞公司主要发行两类英国电影——配额电影和“联美公司的伟大贡献”。

发行英国电影的第一股美国力量是除了“联美”以外的好莱坞七大公司。它们都因受到英国《电影法案》的倒逼而成为英片的世界搬运工。1927年,英国出台了《电影法案》(Cinematograph Act

,又叫“配额法案”),它所定义的“英国电影”是:“由英国国民或英国电影公司制作,所有摄影棚内的场景必须摄自英国或大英帝国的摄影棚,并且不少于75%的电影制作劳务费支付给英国人或大英帝国居民(版权费和一名外籍明星演员或导演的酬劳除外),必须使用英国人写的剧本。”这一法案确保了一部英美合拍的配额电影的文化基因。该法案同时要求,从1928年1月1日开始英国境内的电影发行商和放映商必须分别发行和放映配额量不少于7.5%和5%的英国电影。按照该法案的规定,这两个配额比例逐年增加,到1937年法案重新修订时,发行和放映英国电影的最低比例都要达到20%。对于美国影业来说,由于有声时代欧洲各国民族电影成长起来,而开发南美洲市场的举措也被证明失败,此时,由英国本土和加拿大、南非、澳大利亚、新西兰、印度、新加坡等地组成英帝国便更成了好莱坞举足轻重的海外市场。为了满足发行和放映配额比例不断增长的英国电影,制片、发行、放映一体化的好莱坞大公司纷纷在不列颠设立分厂或注资英国电影公司,拍摄配额电影。20世纪30、40年代是好莱坞一流影片的时代,也是其B级片的时代。捆绑销售的制度将好莱坞大片和小成本影片同批发行到世界各地,英国配额电影也因此乘着好莱坞的发行邮轮来到上海。根据笔者的统计,从1928年《电影法案》实行以来到1943年日本在沦陷的上海禁映英美等国电影之前,约有40部配额电影经由派拉蒙、米高梅、雷电华等几大公司发行到上海。按照《电影法案》对英国电影的定义,它们是名副其实的英国片,但好莱坞发行公司几乎无一例外地在广告中宣称它们为美国出品。1932年7月23日,在上海光陆大戏院上映的《三生石上》(Reserved for Ladies

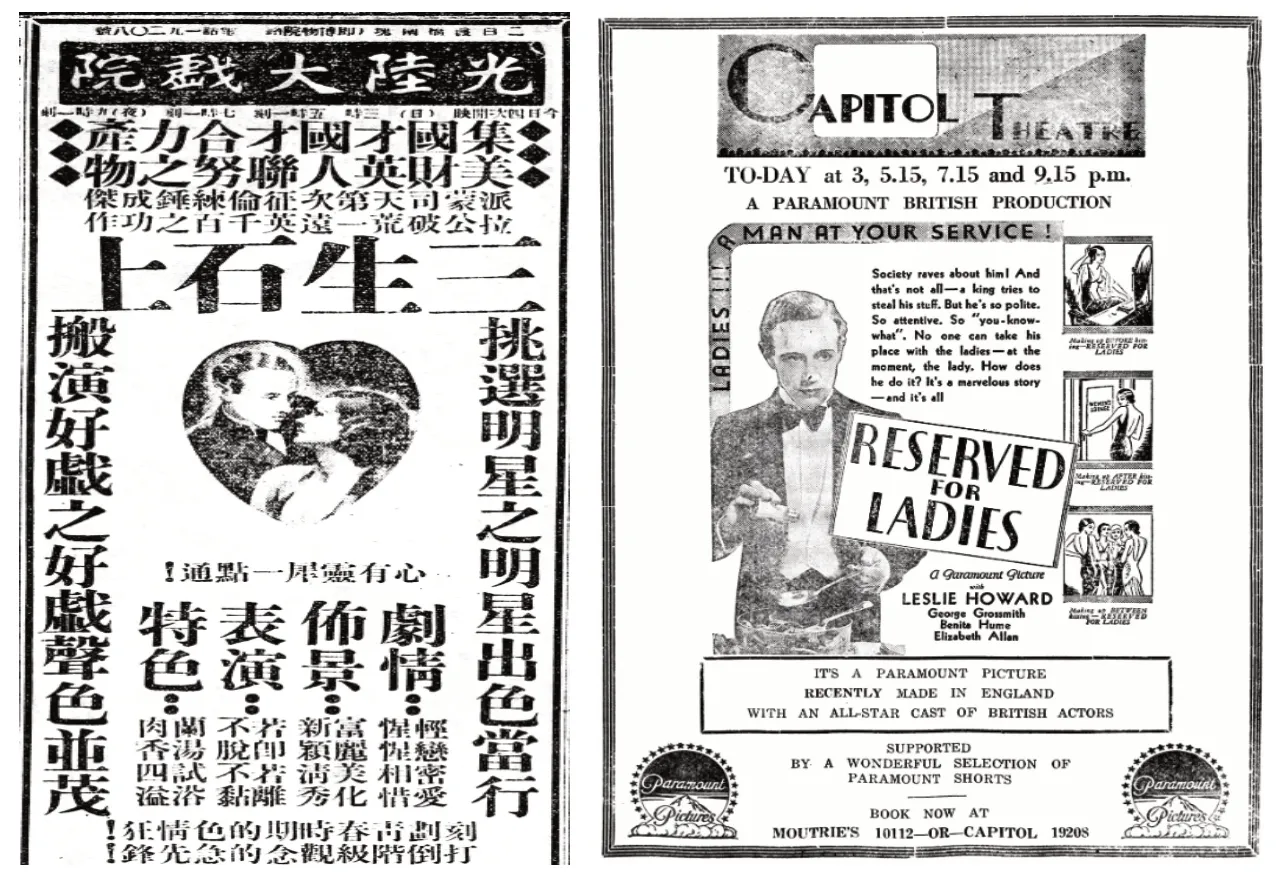

)便是美国派拉蒙公司在英国拍摄配额电影的一个例子(见组图1)。

图1.美国派拉蒙公司在英国拍摄的配额电影《三生石上》(Reserved for Ladies)的影院广告,左右两图分别来自1932年7月13日的《申报》和《大陆报》(The China Press)

电影《三生石上》的文字——“集美国财才英国人才联合努力之产物”——揭示了配额电影的本质,但“派拉蒙公司破天荒第一次远征英伦千锤百炼之作”,则有意抹去其真正的国籍身份。而英文广告则直接说这是“一部派拉蒙出品”(A Paramount Picture),并在广告下方两侧配上派拉蒙公司的标识。隐藏这部电影的真实国别身份并非简单出于竞争/打压他国电影,而更是资本的署名权、品牌宣传与商业利益的考量。无论是对于30、40年代上海/中国抑或世界观众而言,好莱坞这块牌子总体上都远比其他国家的电影更具有票房号召力。因此,虽然20世纪40年代《新蝶恋花》(French Without Tears

)上映时,就有记者报道说:“不要被派拉蒙三个字骗了,《新蝶恋花》这部影片完全是一部英国片——该片在派拉蒙的英国分公司拍摄,使用的英国技术来处理。电影中的喜剧情境与纯正的英式英语相得益彰,质量上乘”,然而上海影院的广告却继续称这是派拉蒙出品。联美公司(The United Artists,下文简称联美)是在上海发行英国电影的另一股美国力量。与其他好莱坞公司不同,联美既不为任何英国影片提供资金,也未在英国设立制片机构,而是通过将英国电影输送到世界各地的影院以完成《电影法案》规定的发行任务,从而换取其影片在英国银幕上映的机会。20世纪30年代除了BIP公司和高蒙之外,另外两个著名的英国电影制片公司是伦敦影片公司和英国及属地联合影片公司。联美负责其出品的世界发行事项。具体到中国,经过联美的运作,这两个公司的电影既在上海的“南京”“国泰”“大光明”等一流影院上映,也在香港地区、天津、南京、北京、重庆等地的影院流通。实际上,这一时期联美公司发行到上海的既有英伦口味、美国独立制片商的电影,也有欧洲大陆制作的影像。英国电影既没有被特殊照顾,也没有承受额外的打压,而是跟其他由联美公司打包发行的多国别影像一样,在广告中千篇一律地被冠以“美国联美影片公司伟大贡献”。本文开篇所介绍《英宫艳史》在上海的放映便是显著的一例。

英侨发行公司往往强调一部影片的英国身份,这既是有意凸显自己区别于好莱坞电影的美学风格,又旨在将上海租界内的英国文化、英国认同兑换成票房收益。早在1920年,一位侨居上海的英国观众就对在“这里(上海,引者注)看到英国电影中的英国面孔,听到我们能理解的母国俗语”表达了激动的心情。此后,不同时期《字林西报》(The North-China Daily News

,1864-1951)都刊登了观众写给编辑部的信,他们要求放映更多的英国电影,并为此表达了不满:“上海本地放映了各国电影,美国的、德国的、法国的、中国的、日本的甚至苏联的电影,但是显然,英语电影的空间完全是为好莱坞出品保留的了。”英侨强烈要求“更多高品质的英国片来替换掉那些上海观众一直以来别无选择的令人恶心的、半性感的垃圾电影(即好莱坞电影,引者注)”。英侨发行公司在广告上对一部影片“英国阵容”“英国口音”等的宣传正是对上海外侨多元娱乐需求、文化认同感等的主动回应。

图2.英国电影《英宫艳史》(The Private Life Of Henry VIII)在上海上映时被标注为“美国联美影片公司伟大贡献”完全隐去了其英国身份,而在英国的《泰晤士报》(The Times)则清楚地阐明这是英国电影。左图来自《申报》(本埠增刊),1934.02.13(7).右图来自The Times(London,England),1933.10.02(12).

相较而言,入主上海/中国市场多年的好莱坞则并未将其目标受众局限在外国文化圈中,而是清醒地意识到中国观众的决定性力量,从影片的片名翻译到电影说明书的文字表达,再到影院广告宣传,以及译意风等的使用,既彰显了好莱坞特色,也尽量做到了中国化。派拉蒙公司驻中国的电影销售经理就透露了美国电影成功的秘密:“尽管上海外侨人口众多……但好莱坞电影在上海的总收入中,外侨的票房贡献率不到15%。因此很明显,从生意的角度来说,外国因素几乎可以忽略不计,电影的生杀大权在中国观众手上。”好莱坞各大发行商无论是将配额电影还是普通英国电影贴上美国标签,都意在收割长期以来中外观众对美国影像的技术、声音、文化、时尚等的迷恋。

也正是依靠着好莱坞发行商的强大实力,当上海本地的英国电影代理机构要么倒闭,要么因为中国抗日战争的全面爆发而停止供片时,仍有不少英国电影通过好莱坞的发行在上海影院上映,比较有影响的如伦敦影片公司的彩色电影《四羽毛》(Four Feathers

)在“南京”“大上海”“丽都”“金门”“巴黎”等影院轮流放映,卖座不衰,甚至直到二战结束后的1948年和1949年还在上海重映。获得1939年奥斯卡最佳编剧奖的英国电影《卖花女》(Pygmalion

,萧伯纳的小说改编),在上海“国泰”等影院做多轮放映。太平洋战争爆发以后,上海、香港、新加坡等城市先后落入日本人之手,日本也越来越明确地表现出对英、美的敌对情绪。在日本人彻底在上海禁映英美电影之前,只有联美发行的《伏象神童》(Elephant Boy

)和希区柯克导演的《黑海人妖》(Jamaica Inn

,今译《牙买加旅店》)等几部英国片一直在上海市场上坚持到1942年底。另需说明的是,卢根的联利公司以及周自齐的孔雀电影公司也是这一时期发行英国电影的重要力量。此二者原本都是上海颇具实力的美国电影代理机构,但20世纪20年代中后期以来,好莱坞各大公司纷纷自设上海分支发行机构。联利公司和孔雀电影公司加入发行英片的行列,既是为了弥补片源数量的下滑,也是出于全方位开发国际主义、多元上海市场潜力的考虑。因此,他们的活动具有较强的商业投机色彩——英国电影常常被作为美国电影的垫片做极短期的放映,或者按对票房收益的预期决定一部英国电影的国别。比如,他们在广告中有时强调影片是完全英国演员的阵容,有时则完全隐去一部英国出品影片的国别和公司。

结语

总体而言,尽管英国电影复兴以来初步形成了制片、发行、放映的垂直整合公司,如BIP公司和高蒙公司,电影出品也跃居世界前列,而且由于《电影法案》的推动,英国电影在本土市场的占有率和受欢迎程度都节节攀升,但各公司之间并未形成好莱坞那样的联盟关系,英国电影并也没有建立完全独立的海外发行系统,而是不得不将代理权交给上海本地的进出口公司或仰仗好莱坞的发行公司。上海作为这一时期英国电影在远东地区主要的市场,见证了20世纪30年代以来英国电影的复兴,但也同时映射出它在海外的困境:一方面,英国电影存在代理多而发行分散,映期短、电影放映随机性强,以及放映影院少等问题,因此无法收回成本。另一方面,无论是联利公司和孔雀电影公司在发行英国电影时根据经济利益剪裁影片的国别,还是联美及其他好莱坞公司在广告中将英国影像的功劳完全据为己有,都造成了近期和远期的后果:英侨观众能识别电影中的文化、口音差别和祖国明星,并据此认领属于英国影业成就的部分,但对当时的中国人来说,则更多形成了对好莱坞品牌的认可和对美国电影的迷恋(尽管他们实际上从很多配额电影中接收到的是英国文化)。对于当下的早期电影史研究者来说,如果无法厘清英美电影之间错综复杂的关系,剥离二者的差异,就极可能陷入好莱坞完全主导和笼罩彼时上海/世界电影市场的陷阱中,这既强化了以好莱坞世界霸权来思考电影史的方式,剥夺了英国/他国电影被表达的权力,也延迟了中国的研究者普遍看到上海更丰富的电影文化的时间,比如目前为止俄国、德国、法国电影(尤其是后两者)在上海/中国的情况都较少进入电影史学者的视野。这除了语言造成的研究障碍,对好莱坞影像在上海/中国影响力的过度理解也是重要的原因。

图3.希区柯克电影《恐怖党》(The Man Who Knew Too Much)在上海国泰大戏院上映的预告。广告中写明了是“Gaumont-British Picture Released Thru B.Monteith Webb”(即英国高蒙公司出品,惠白公司发行)。图片来自《申报》(本埠增刊),1935.10.23(9).

【注释】

1 1933年《英宫艳史》(The Private Life of Henry VIII

,1933)在美国最大的电影院——纽约无线城音乐厅(座位数为6000个)首映。此后,该片在“伦敦上映了14周,巴黎上映24周,柏林10周,维也纳6周……开罗2周”,参见Anonymity.Private Accounts of Henry VIII:A Money-making Film and the Extent of Its Success[N].The North-China Daily News,1934.05.07(20).关于该英国片在好莱坞引起的震惊和恐慌,参见John Trumpbour.Selling Hollywood to the World:U.S.and European Struggles for Mastery of the Global Film Industry,1920–1950

[M].Cambridge University Press,2007,p.151.2 该片1934年1月5日起在上海的南京大戏院上映,此后又于当年除夕前后在南京大戏院重映。直到1942年大光明、国泰、丽都、杜美等大戏院还先后重映了此片。关于“美国联美影片公司伟大贡献”的广告,参见“南京大戏院广告”[N].申报,1934.02.13(11).

3 刘思平,邢祖文选编.鲁迅与电影 资料汇编[M].北京:中国电影出版社,1981:221-230.

4 以上数据见[法]乔治·萨杜尔著,徐昭、胡承伟译.世界电影史[M].北京:中国电影出版社,1982:778.不过,关于1933年英国电影的出品数量,《英国电影词典》认为是200部而不是159部,数据差异的原因很可能是萨杜尔没有将好莱坞在英国生产的配额电影纳入计算范围。参见Alan Burton &Steve Chibnall.Historical Dictionary of British Cinema

[M].Lanham Toronto Plymouth and UK:The Scarecrow Press,2013,p.xxi-xxii.5 石同云,宋云峰.英国电影与国家形象[M].北京:中国电影出版社,2017:5.

6 Anonymity.The British Film Industry New Company’s Activities:Film Distribution a Science[N].The North-China Daily News,1928.10.04(3).

7 Anonymity.English Films Will Show Here in Near Future British International Pictures Invade Local Field[N].The China Press,1928.06.22(2).

8 双方常常合作拍摄同一部影片的英语、德语版以便扩大其市场占有率。拍摄地往往选在乌发摄影棚内,英语版主要由英国演员出演,版权也归英国,德语版由德国演员出演,而由英国公司负责将德语版发行到英国市场。

9 Anonymity.British Films for Shanghai:Arrangements by Gaumont for Local Showing[N].The North-China Daily News,1930.12.18(8).

10 本表根据《字林西报》《大陆报》《申报》等上的相关报道、影片上映广告及《字林西报·行名录》整理而成。

11 万国影片公司获得了乌发公司以及乌发-高蒙合拍的1931、1932和1933年出品在上海、满洲、香港及菲律宾等的独家代理权,参见Trans-Ocean Guo Min from Berlin.Ufa Film Rights in the East Agreement Reached with Shanghai Company[N].The North-China Daily News,1932.08.19(13).

12 Anonymity.British Films for Shanghai[N].The North-China Daily News,1928.08.09(14);Anonymity.British Films in New Combine Gain Prestige:International Films absorb 1st National on continent[N].The China Press,1928.09.23(10).

13 万国影片公司.来函照登[N].电声日报,1932.11.02(2).

14 “南京大戏院广告”[N].申报(本埠增刊),1933.05.16(6).

15 Anonymity.British Films in New Combine Gain Prestige:International Films absorb 1st National on continent[N].The China Press,1928.09.23(10).

16 Anonymity.British Pictures in Shanghai An Inferred Challenge to Lovers of London-made Films:Excellent Programme Coming to the Carlton[N].The North-China Daily News,1936.05.17(21).

17 Anonymity.Mr.B.Monteith Webb of Arnhold &Co.,Ltd[N].The China Press,1930.04.25(10).

18 参见“Export Merchants in New York City” in American exporter.American Exporter’s Export Trade Directory[M].Johnston Export Company,1919:253.

19 关于这些电影在英国卖座的情况,参见Jeffrey Richards.The Unknown 1930s:An Alternative History of the British Cinema,1929-39

[M].I.B.Tauris,1998,pp.24-35.需要注意的是,该书中对一部英国电影卖座情况的考察和排名是以英国最繁华、影院数量最多的伦敦西区为样本的。20 左、右影评人对英国电影的关注参见 .银坛点将录:英国新兴影业的企业大家[J].电影周,1935(3);黄嘉谟.英国电影事业之飞跃[J].万象,1935(3);黄嘉谟.一九三六年度英国影业新片之阵容[J].时代电影(上海),1936(7);玉君.英国影业界之伟人 大亚力山特之私生活[N].1936.02.16-18.;凌鹤.[J].电影戏剧月刊,1936(1).关于左、右两派影人对英国电影的关注,详见蔡春芳.论英国电影在上海的传播与接受(1897-1951)(博士论文)[D].南京:南京师范大学(2020)第四章——“‘中国视角’下的英国电影接受”。

21 Jeffrey Richards.The Unknown 1930s:An Alternative History of the British Cinema,1929-1939

[M].I.B.Tauris,1998:59.22 此外,这一法案有三个主要目的:一是,限制好莱坞在英国实行的捆绑销售制度(block booking),从而为英国电影争取法定的银幕放映时间;二是,通过配额调控的方式,督促美国公司投资英国电影产业,三是,为英国增加美元储备。参见档案Arthur Kelly to Gradwell Sears,19 Nov.1941,UAC,Series 8 B,Gradwell Sears Papers,Box 5,File 7,转引自 Peter Miskell."Selling America to the World"? The Rise and Fall of an International Film Distributor in its Largest Foreign Market:United Artists in Britain,1927—1947[J].Enterprise &Society

,Vol.7,No.4(DECEMBER),2006:760-761.23 Peter Noble(ed.).British Film Yearbook 1946

[M].London:Knap,Drewett &Sons Ltd.,1946:42.24 关于有声时代好莱坞在拉丁美洲的市场开拓情况,参见H Mark Glancy.When Hollywood loved Britain:The Hollywood ‘British’Film 1939-1945

[M].Manchester and New York:Manchester University Press,1999:17-18.25 关于这些由好莱坞公司发行到上海的配额电影的具体情况,参见蔡春芳.论英国电影在上海的传播与接受(1897-1951)(博士论文)[D].南京:南京师范大学(2020)。另外,还有为数众多的配额电影由英侨主导的电影发行公司以及卢根的联利公司等在香港、上海、天津等发行。而好莱坞大公司除了配额电影,还发行了英国某些公司出品的大片到上海(如《叛徒之王》《古国觅宝记》以及希区柯克在高蒙拍摄的《薄命花》等),以便在英国市场获得更多发行配额。

26 A.U."French Without Tears"[N].The China Press,1940.09.20(8).

27 关于联美公司发行世界各国影片的情况,详见Peter Miskell.“‘Selling America to the World?’ The Rise and Fall of an International Film Distributor in its Largest Foreign Market:United Artists in Britain,1927-1947”[J].Enterprise &Society

,Vol.7,No.4 (DECEMBER),2006:740-776.28 Anonymity.The Better ‘Ole:Splendid British Film at the Olympic[N].The North-China Daily News,1920.05.28(8).

29 Philm Phan.British Films:Shanghai's-Need of Them[N].The North-China Daily News,1933.07.19(4).

30 Mokanshan."The Flag Lieutenant”[N].The North-China Daily News,1927.09.24(4).

31 Y.Kao.(Sales Manager,Paramount Films of China,Inc.).Development of Motion Pictures in China[N].The China Press,1936.10.10(124).