公众信心与反腐败机构改革:基于香港案例的分析

2021-08-30袁柏顺SandunYapaKarunarathna

袁柏顺 Sandun Yapa Karunarathna

2

(1. 湖南大学 廉政研究中心,湖南 长沙 410082;2. 湖南大学 法学院, 湖南 长沙 410082)

摘 要:重视公众信心的获取与维持,是香港廉政公署成立的主要原因,也是香港反腐败机构改革的基本价值。公众对于反腐败机构历次信心危机,是香港反腐败机构改革的动因与契机。对反腐败机构的公众信心主要涵括其公正履职、反腐效能、反腐特权不被滥用三个方面,并由此决定了反腐败机构改革的基本逻辑,即确保反腐效能前提下力求独立公正以及权责平衡。对于反腐败机构的公众信心是反腐败制度得以存在并维持的基石。香港地区反腐败机构的基本价值与改革逻辑,可以为当前中国反腐败机构的改革提供有益的借鉴与启示。

关键词:公众信心;反腐败机构;香港廉政公署;反腐败制度

中图分类号:D676.58 文献标识码:A 文章编号:1674-9170(2021)03-0017-11

反腐败机构一向被认为是一个国家或地区反腐败成败的最重要因素。自20世纪90年代以来,中国香港地区廉政公署(以下简称为廉署)作为世界各国“最常引用” 的反腐败机构成功典范而被广泛讨论与模仿,[1]主要以其为模板而总结、开发的反腐败机构效能评估指标甚至国际标准, [2]成为世界上不少国家反腐败机构改革建议遵循的指南。[3]这些标准包括专业(足够的人员、资源并拥有专业知识与技能)、权力、协调力、独立性,[1]以及一些报告与研究论文所注意到的问责性与接受监督,等等。这些讨论大多仅仅限于技术指标的层面,所注重的往往主要在于反腐败机构的效能。而这些技术性指标的根据,以及反腐败机构建立、运行以及反腐败机构改革的基本价值与逻辑,反而甚少受到关注。事实上,这些基本价值与逻辑才是反腐败机构乃至反腐败事业取得成功的关键。另一方面,一些研究文献强调不能复制或移植以香港反腐败机构为代表的成功模式,理由是反腐败机构的成功需要强烈的反腐败政治意志,[4]有着各自的制度与文化背景,[5]并没有包治百病的万灵药或现成答案。[6]不过,制度与文化差异并不能排除反腐败机构改革应该有着某些共同的基本价值与逻辑。本文旨在从香港反腐败机构面临的历次公众信心危机及改革的历程当中,探索总结反腐败机构建立、运行与改革的基本价值与逻辑,认为获取与维持公众信心是反腐败机构建立、运行与改革的基本价值,而充分的赋权与强化的问责之间的平衡是反腐败机构改革应有的逻辑。

一、与香港反腐败机构相关的历次公众信心危机

远在廉政公署成立之前,香港业已存在反腐败机构。对于香港反腐败机构最大的一次信心危机,无疑是葛柏出逃事件。1973年6月4日,隶属警方的检举贪污组在高级助理警务处长带领下搜查涉嫌贪污的高级警官葛柏,并在搜得其非法管有不明财产的证据,准备在法定答辩期满亦即一周后进行檢控之际,葛柏竟得以于6月8日下午逃出香港,辗转到达伦敦。葛柏作为当时香港“官场整肃贪污历史上最高级的现职人员”,其潜逃失踪又有戏剧性的“演出”,因而引起舆论大哗,“消息一经发表,立刻震憾整个社会,成为街头巷尾市民谈话的资料”。[7]不少媒体暗示“有人蓄意协助葛柏离港”[8]11。其后任命的百里渠调查委员会的首要任务,正是“对当局行将依防止贿赂条例而对某人提出控诉之际,该人究竟如何能够离开香港一事”[8]21展开调查。

对于当时的反腐败机构,即隶属于警务部门的检举贪污组或所谓反贪污部,公众显然缺乏信心。调查表明,在反腐败机构隶属警队的情形下,市民不敢举报,担心泄密,害怕因此受到打击报复。警队一向具有团体精神,彼此都以自己人相称,葛柏被调查两年最终逃脱,在公众看来即是上述怀疑的“明证”。虽然其后的调查表明这种怀疑并无事实根据,但是公众“对警察(包括检举贪污组在内)的诚实和廉洁缺乏信心”[9]却是不争的事实。

廉政公署建立以后,仍然面临多次公众信心危机,这其中较为重要的有以下几次。

首次危机发生在1977年10月,警察声称反对廉署的“调查手法”,发起“反迫害运动”、大规模集会游行、部分罢工,甚至打砸廉署。10月28日召开的警察反迫害大会,控诉廉署在调查时不准睡觉,开冷气太冻到要穿四件毛衣等等,控诉称这些调查手法使受调查者实在难以忍受,被迫签署保释文件。[10]在其后警察们向警务处长提出九点要求,抗议廉署的调查手法诸如调查时间过长并使被调查者停职,以至于使被调查者及其家属精神上受威胁,自尊受损;违反被调查者意愿强迫签署保释文件;用污点证人做唯一证人;在油麻地果栏毒案中用毒枭做污点证人获减刑而查毒警务人员却遭停职或可能停职,不公平;廉署人员拂晓到家执行拘捕;油麻地果栏存在贩毒已逾百年,而将其存在全部归责于现时之低级警务人员;低级警务人员每天要与罪恶作战易遭报复;廉署针对警务人员已然影响警队士气;促请廉署以公正及正常之方法接受调查之警务人员。[11]这些情形有相当部分显然属实,如港督不久后所承认的,“当时有很多社会人士,赞同警方所陈述的部分理由”[12]。事实上,警察们所抗议廉署的调查手法,部分民众此前也有所领教。1976年,有民众因给公务人员提供数额极小的“茶钱”被廉署扣留,其类似遭遇早已有媒体关注。 [13]

廉署成立初期的又一挑战是局部特赦令颁布所带来的公众信心危机。作为一项危机管理举措,港府被迫在一连串事件之后发布命令,特赦1977年1月1日以前、除已被调查、通辑和特赦发布之时未在香港的非严重腐败罪行。民意调查结果表明,“市民对政府扑灭贪污的决心,确曾为1977年11月事件所动摇”。这一妥协,甚至使得“不少市民曾对公署可能停办的问题表示关注”[14]。不过,上述危机并非针对廉署这一反腐败机构本身,而是对整个香港反腐败政治意志的公众信心危机。

第二次危机发生在1993年10月。1993年10月10日廉政公署执行处高级助理副处长徐家杰被廉政专员解雇,而且并未说明理由。徐当时是廉署最高级别的华籍雇员,他表达了抗议并声言其遭受种族歧视。消息传出,“令公众及立法局议员同感震惊”,引起“公众莫大的关注及揣测”。[15]虽然廉署专员在不说明理由的情况下解雇公署任何员工是《廉政公署条例》第 8(2)条所赋予的权力,徐也不是第一位,而是廉署建立以来第58位遭受此种对待的雇员。但探求事件真相的要求也促使社会重新评估香港的反腐败立法与相关制度安排的合理性。正如有议员所指出的,徐家杰事件“已不单是廉署内部个别人士的任免问题。事件引起公众社会的关注,直接影响廉署在公众心目中的形象”[15]。

媒体的批露引发公众对徐家杰遭到廉署解雇事件的关注,公众的关切由廉署专员不说明理由解雇员工的权力是否适当发展到对整体上“廉政公署的特别权力是否仍然适当、须予保留和足够”的质疑,由廉署在事件被公众关注之后不及时向社会做出解释与交待到社会关注“该署的问责制度是否恰当。”[16]此外,廉署自1974年成立至此已经近20年,社会已经发生了很大的变化。香港社会希望对有关廉署的法律、制度重新审查评估,增加其运转的透明度,以及在廉署只向总督一人负责的制度下,能够得到有效的制衡。而1991年香港人权法案的通过及在此前后对人权的关注与讨论,使得公众的人权意识得到提高。对于廉署可能滥权的警惕,已经由少数法律界专业人士和特定阶层与群体的关切,在更大程度、更广范围上趋于变成整个社会的普遍关切。所有这些,使徐家杰事件得以引发公众对廉署的信心危机。另一方面,1997年香港即将回归中国,公众担心腐败卷土重来,则又增加了人们对廉署是否有能力因应更艰巨挑战的信心危机。因为当时内地的腐败被认为非常严重,不同商业和社会文化使得香港市民和外国的投资者担心香港的腐败情况恶化,同时亦担心廉署能否有能力适应九七后的环境。[17]总之,大多数香港市民一方面希望廉署能继续卓有成效地反腐败,一方面又希望对其加强监管,防止滥权。

第三次危机发生在2013年,廉署即将步入建立40周年之际,因为前专员的酬酌、外访等事件引发。香港政治氛围的变化,更增加了事件的复杂性。不过,这次危机所涉及到的更多的是反腐败机构自身的规管,而不涉及对廉署本身的权力配置与运行等方面。但事件导致公众对廉署信心产生影响,虽则这种影响的程度与持续长度仍有待评估。

香港迄今为止的历史表明,公众对反腐败机构的期望一直在上升,要求不断朝着更为严格的方向进展。对于反腐败机构的公众信心,虽然因此呈现出更易受个别事件影响而产生波动的总体特征,而对于整个反腐败制度的信心,却得以持续维持。或者甚至可以认为,越是呈现出上述特征,反过来说明作为整体的反腐败制度已经深入人心,内化为公众的共享信念。

二、香港反腐败机构的重大改革及其途径

(一)香港反腐败机构的重大改革

对于反腐败机构的公众信心危机,在香港往往成为反腐败机构改革的契机与动因。

公众对于香港反腐败机构最大的信心危機无疑是1973年葛柏出逃所引发的,而香港反腐败制度最大的一次变革也是在百里渠调查委员会全面评估香港反腐败制度以后所发生的。这次变革最为重要的,就是《廉政公署条例》的通过以及原有的《防止贿赂条例》等相关立法的修订,并继而成立一个全新的独立反腐败机构。

1977年警廉冲突之前公众对廉署信心的危机,因为警察的过火行动与港督的妥协导致公众转而关注廉署的存废这一更为根本的问题。公众一方面确曾对于廉署权力运用的不规范感到不满,另一方面却更为关注廉署能否继续存在。廉署强力反贪引发贪污最严重的警务人员的普遍不安与强烈反弹,反而增强了对廉署反腐败的决心与能力的信心。因此在廉署遭到打砸,继而因总督颁布特赦令而士气备受打击之时,不少“市民屡次申明对公署的信心”,支持其所从事的反腐倡廉事业,[18]而港府随后的坚决行动,重点亦是在重建公众对反腐败的信心。因此,此次危机并未有对廉署权力的全面检讨。

鉴于部分公众仍存疑虑与不满,尽管此前廉署架构当中的贪污问题咨询委员会、审查贪污投诉咨询委员会、防止贪污咨询委员会、社区关系市民咨询委员会在一定程度上已经履行监督职能,港府仍于1977年12月1日成立了廉政公署事宜投诉委员会,对廉署加强了监督。该委员会主要职权共有三项:监察廉署如何处理任何人士对廉署及其人员所作不涉及刑事的投诉,并在委员会认为恰当时进行检讨;找出廉署工作程序中任何导致或可能导致投诉的漏洞;以及在委员会认为恰当时,向廉政专员提出建议,或在认为有需要时,向总督(行政长官)提出建议。该委员会由行政局、立法局议员出任委员,律政司出任当然委员,其权威性与独立性甚强。从成立至今,该委员会每年都会接到相关投诉,其类别涉及到廉署职员行为不当、疏忽职守、滥用权力,及对廉署程序不当的投诉。而每一投诉都能通过相应的机制做出评估与调查,并对投诉者有回应。

1993年的危机给反腐败机构所带来的变革是巨大而深远的。廉政公署权责检讨委员会全面评估反腐败法例当中所赋予廉署的授权,从获取信息与资料的权力,到搜查取证、逮捕、拘留、保释、扣押旅行证件、限制财产处置的权力,从调查权力到调查程序,从外部权力到内部管理。另一方面,检讨了其问责体系及各委员会的结构、构成。此外,对于行政机关所希望廉署承担的额外责任,即对公务员某些层级进行升职前的廉洁审查,廉署权责检讨委员会亦做了考虑。但总的说来,在强化问责与增强透明度的机制方面,有了大幅度的改革。即使已经有制约与监督的情形下,仍尽力予以强化。例如,廉署所调查的案件,向来“只有在两个情况下才可终结”,一个是律政司决定提出起诉的情况下,另一个是审查贪污举报委员会在审阅廉署所做的调查报告确认案件已经过彻底的调查而无需采取进一步行动的情况下。[19]即令如此,这次改革仍通过扩大审查贪污举报委员会当中非官方委员的人数,以尽力增强公众信心。

(二)公众信心危机下反腐败机构改革的途径

对于反腐败机构的公众信心危机,最终推动了反腐败机构的改革。这其中除了媒体对于公众信心的表达,立法机关及政府对民意的高度关注与敏感捕捉,相关评估机制的存在与健全、反腐败机构自身致力于维持与获取公众信心并对旨在达到这一目的的改革持欢迎与合作而不是抗拒态度,至关重要。

1977年危机的因应,主要是港督通过会同立法局通过警察条例、殖民地条例相关条文的修正,坚决回击全面特赦的要求,重申政府反腐败决心,亦成立委员会加强对廉署的监管而得以解除。后者对于廉署的监督显然加强。1994年危机是香港立法局有史以来第一次提出引用立法机构的权力及特权法例,对事件进行公开聆讯。尔后,政府提出成立独立的检讨委员会进行全面检讨。没有立法会首次援引立法局特权介入调查,公众就永远不知道事件真相;没有立法局的特别调查,当局就不会成立廉政公署权责委员会对廉署权力的全面评估;没有这一评估,公众对廉署的高度信任与信心难以维系与持久。[20]

由独立委员会对于反腐败制度不时地开展系统而全面的评估,以检讨反腐败制度的健全性与有效性,是香港制度廉洁性评估的一大特色。[21]从1973年危机之后的百里渠爵士调查委员会,到1994年廉政公署权责检讨委员会,再到其后对于香港反腐败制度的检讨,独立委员会对于香港反腐败机构乃至整个反腐败制度的评估,使反腐败机构改革得以既对公众关切高度回应,又不至于屈从民意中所包含的非合理因素的压力。

迄今为止的历史亦表明,廉署一贯珍视公众信心的获取与维持,因而对机构变革尤其是监管与问责加强持开明与合作态度,而不是从自身利益和特权出发抵触变革。

历次变革当中,廉署对于涉及自身的机构改革,包括增强制约和监督的改革,从总体上来说持欢迎和积极合作的态度。1991香港人权法案的通过,以及相应的对廉署自身调查权力的改革,是在廉署的“全力支持”下得以进行的。[1]而1993年危机之后,“廉政专员对检讨表示欢迎,他认为廉署要继续得到公众的支持,就必须在透明度、公开性和问责性各方面达到市民的期望,因为公众支持一直以来都是廉署最重要的成功因素,在未来也是一样。专员亦将这次检讨视为社会人士赋予廉署新任命的部分过程。” [22]若干与行使调查权力有关的授权工作,得以于1997年6月改由法院执行。自此,廉政公署須向法院申请搜查令。“该署对此表示欢迎,认为此举可使廉署成为问责性更高的机构。”[23]

三、香港反腐败机构改革的基本价值与逻辑

(一)获取与维持公众信心是香港反腐败机构改革的基本价值

香港廉署之所以成立,本身即是当局求取公众信心的产物。在廉署成立之前,香港业已存在隶属警务处的反腐败机构,而关于惩治与预防腐败的行为规则亦早已存在。但无疑香港的反腐败制度并未能真正得到有效实施,反腐败制度从而并未真正成为香港民众的共享信念。其中的重要原因,是民众对于原有的反腐败机构缺乏信心。反腐败机构隶属于警务处,而警务系统在民众的印象当中恰好是腐败最为严重的。因此,正如有报告所指出的,“设立一个新机构之举,将可以表明政府扑灭贪污的决心,从而争取民众的支持”[9]50。在当时只有成立“独立的”反腐败机构才是解决问题的关键。所以如此,“最重要的理由,是使到社会人士深信,贪污问题正在真正地大力加以对付”[9]44。其后的百里渠调查委员会在了解香港民意并对既有制度做出评估之后发现,反腐败机构隶属于警务处,还是成立独立机构两种方案各有优劣。尽管反腐败机构隶属于警务处使其可以有专业调查人员、专业调查知识与执法技术、容易获取更多执法资源等各方面的好处,但港督选择以公众信心作为最重要的价值,决定成立独立的反腐败委员会即廉政公署,因为“公众对一个与任何政府部门,包括警务处,毫无连系而完全独立的组织明显较具信心”[24]。

自廉署建立以后,该机构始终认定“揭发、惩罚和防止贪污都很重要;但长远来说,反贪污这场战争还是要靠市民自己去争取胜利”[25]。因此,珍惜市民的信心,致力于获取与维持公众对该机构的信心,一直是该机构珍视的基本价值。而这也使得该机构以及香港政府能够在发生公众信心危机之时,往往启动相关程序,对反腐败机构力行改革,以期继续维持公众对该机构的高度信任。公众信心的获取与维持,因而成为历次改革的出发点与落脚点,成为香港反腐败机构改革的基本价值。

公众对于反腐败机构的信心,首先在于反腐败机构能够通过自身的机构设置与运转,表明其能够公正履职。在这一方面,独立于其他公共机构、政府部门的反腐败机构显然更能获取公众信心。1989年一项由学者所从事的对地区民选官员和香港18—30岁青年所做的调查表明,地区民选官员和青年群体受访者中分别有73%、80%认为,廉署是独立自主的,不会受到其他政府部门的影响。[26]而2005—2009年廉署发布的民意调查报告同样能够印证公众对廉署独立性的印象、感知和信心(见表1)。

其次,反腐败机构应该有能力进行反腐败行动,而要达到这一点就必须给这只猛虎装上牙齿,赋予其必要的资源,包括专业的人员、充足的经费、特别的权力。在这当中,反腐败调查所需的特别权力最为重要。拥有如此资源尤其是特别权力的反腐败机构,更能取得反腐败成效,赢得公众信心;最后,反腐败机构的特别权力及资源的运用,必须是可以控制、能够确保不被滥用。

与此相关联的是,公众信心所包含的对反腐败机构的期望与要求往往存在内在的冲突与矛盾。一方面,公众乐于见到机构的存在,它是政府反腐败的承诺与决心的体现;公众乐于见到机构的有效运行,期望和要求机构保持高效能,以能够达成使命;但另一方面,公众期望和要求这一机构的廉洁,它的权力能够受到制约与监督。

公众对于反腐败机构的合理期望与要求,其实亦包含充分赋权与强化问责两个看似相互矛盾的方面。这一点在香港的案例当中体现至为明显。1989年2月、3月香港某高校一位学者分别对当选的地区委员会成员和18—30岁的青年两个群体进行了调查。前者因为是民众选举出来的,因而被认为更了解和贴近民意,但有可能较为保守,因而选择较为挑剔的青年群体以作平衡。调查发现两个群体分别有90%和89%的人认为公众缺乏足够的渠道去监督它,甚至有分别达26%和50%的人认其为秘密警察组织,但只有28%的地区委员成员和12%的青年受访者认为廉署权力太大,可能损害人权;即使廉署的某些权力被多数受访者认为侵害人权,也同样能为公众接受。例如,对于廉署所拥有的未经法庭许可即可调查嫌疑人银行帐户之权力,两个群体中分别有73%和65%认为侵害人权,但有53%和70%认为这一权力在所必需。[26]

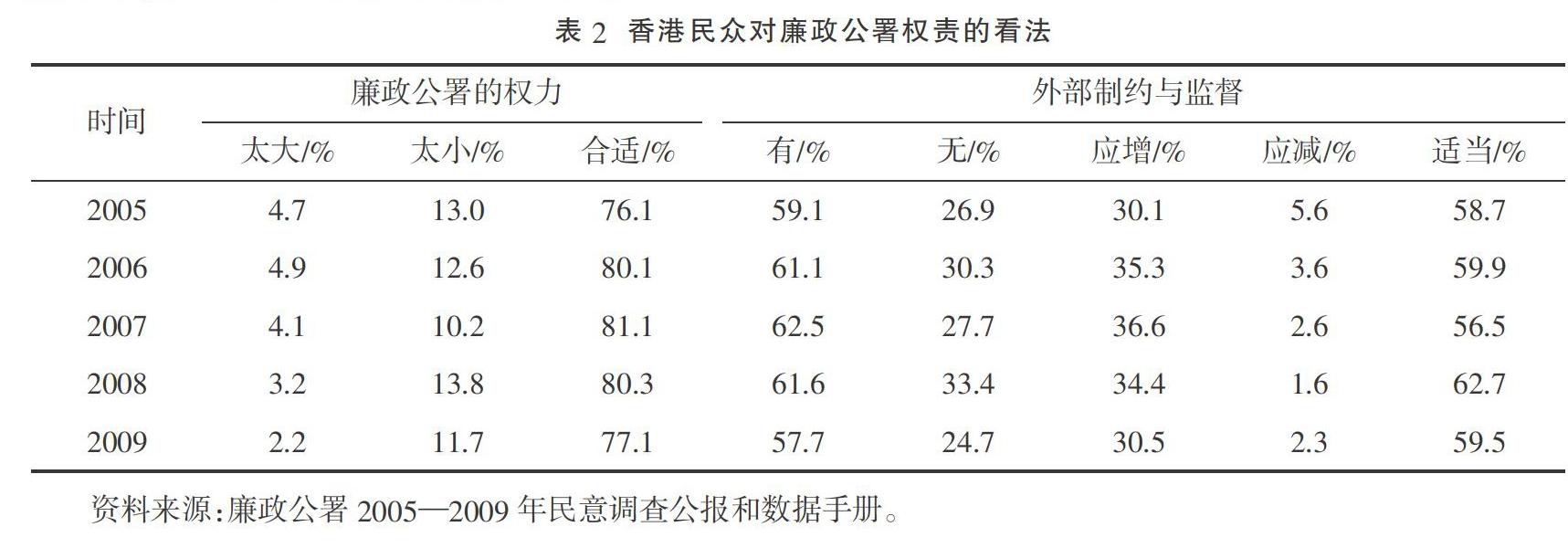

廉署历年的民意调查也能表明公众对反腐败机构相互矛盾的期望与要求。一方面,有更大比例的受调查者认为廉署的权力过小而希图廉署有更大的权力,另一方面,大多数意识到廉署存在外部制约与监督的受调查者当中,亦有更大比例的人认为应该增加对廉署权力的外部制约与监督。权力更大、制约与监督更强的要求同时存在(见表2)。

(二)反腐败机构改革的逻辑:寻求充分赋权与强化问责之间的平衡

公众信心所涵括的三个方面,以及所体现的公众期盼与要求,决定了反腐败机构改革的基本逻辑,是确保反腐效能的前提下力求其独立公正,以及权责平衡。香港反腐败机构的改革,除了从一开始建立独立的反腐败机构及运行至今,其独立性基本得到保证。而该机构的改革,更多的关注在于充分赋权和加强问责之间求取平衡。

在充分赋权和加强问责之间求取平衡这一逻辑在1994年对廉政公署权责全面检讨评估时体现得至为明显。当时一些民众主张建立隶属于总督或立法会的独立委员会来监督ICAC(廉政公署)的活动,另一些则主张更新现存的委员会,让这些委员会更为主动积极地履行其监督职能,其成员必须“更能代表社会”,许多人主张这些现存委员会的主席应该由非官守成员而不是廉署专员来担任。[27]21因应公众的上述要求与期盼,廉政公署权责检讨委员会明确表示,其目的是在一个有效的反腐败机构与公共对于建立独立监督系统以确保ICAC(廉政公署)的权力不会被不恰当地运用的明确愿望之间取得平衡。[27]30

这次评估的结果以及其后在相关法律修订当中,并没有削夺廉政公署条例和防止贿赂条例赋予廉署的任何既存的调查权力,相反,在这当中廉署竟得部分的“扩权”。如新授权廉政公署可查阅税务纪录;授权廉政专员在履行指明防止贿赂职责时,有权向公共机构取阅其持有的一切纪录、薄册及文件。加强问责与监督,只不过是在程序上将某些权力的行使交由法庭而不是专员来审批授权。如《防止贿赂条例》第14 条廉署人员需要搜查楼宇(特殊情形除外),或防止疑犯处置财产时,便要取得法庭批准,而不是像过去由专员批准即可。此前的相关检讨亦要求廉署各项权力符合《人权法案条例》。如相关修订案建议,廉政专员只有在他有理由相信有人可能已觸犯了《防止贿赂修例》所订的某罪行的情况下,方能有特别调查权力;廉政专员只有在他有理由怀疑某人已触犯有关罪名的情况下,方有权向裁判官申请通知书,规定该人交出旅游证件;无疑,朝向问责与监督的此类改革会导致反腐败机构开展工作的程序变得更为复杂,在一定程度上会影响其效能。不过,正如检讨委员会所指出的,由此带来的不便只是为确保廉署非同一般的权力得以更加透明而付出的代价,更好地保护个体自由,从而公众会对廉署更有信心。[27]121

其实,反腐败机构改革的逻辑其实与其他政府机构改革的逻辑一样,必须在充分赋权与强化问责之间求取平衡。美国立国之初的联邦主义者曾经指出,软弱无力的行政部门必然造成软弱无力的行政管理,而软弱无力无非是管理不善的另一种说法而已;管理不善的政府,不论理论上有何说辞,在实践上就是个坏政府。[28]356“与其不适当地限制……权威使政府为难并危及公共安全,不如去冒滥用信任的危险。”[28]156-165同样,软弱无力的反腐败执纪执法机构也是如此。不赋予该机构必要的权力,只能是打虎不成反被虎吃,无法达成其使命。既要对反腐败机构充分赋权,使其能够达成反腐败的使命,又要对其有合理限制,使之不得滥权,在这二者之间寻求恰当的平衡,才是反腐败机构改革的应取之道。

由于腐败行为隐蔽性、复杂性的特征,反腐败机构为着达成使命往往具有其他政府机构并不具备的特别权力,其权力甚至超过打击其他类型犯罪的警察等执法机构。恰当的做法不是削减其权力,而只能是在保证其达成使命的前提下,尽可能加强问责、监督与透明。这要求反腐败机构改革在赋权、限权的平衡上有更为高超的艺术,权力与问责应双向加强,而不是仅重一端,打破平衡,以至顾此失彼。

四、公众对于反腐败机构的信心是反腐败制度的基石

基于博弈论的制度分析理论认为,制度实际上是一个共享信念(Shared belief)体系,或者说是基于共享信念的规则和组织。①“没有共享信念,就没有制度。”[29]从这一意义上来说,一个国家或地区的反腐败制度同样是一个共享信念体系。这一信念体系既包括公众对于防止与惩治腐败的行为规则的共享信念,也包括公众对反腐败机构的共享信念。由于反腐败机构的存在及其运行是惩治与预防腐败的行为规范能否成为有约束力的博弈规则的前提与基础,是维护规范、惩罚违犯行为的关键,因此对于反腐败机构的公众信心(Public Confidence),才是决定惩防腐败的规则成为社会的共享信念之基石,从而是整个反腐败制度信念的基石。公众对于反腐败机构的信心危机也意味着对于整个反腐败制度的危机,反腐败机构的变革,如果致力于以获得和维持公众信心为目标,有助于强化公众对整个反腐败制度的信心。

香港的反腐败制度应该是制度作为共享信念体系的一个典型体现。全世界很少有哪个反腐败机构像香港的反腐败制度及其机构廉政公署那样一直维持着高度的公众信任,享有世界上其他国家和地区难以企及的社会信念或公众信心。廉署一度如有论者指出的那样,“人们对廉政公署天真的全方位的予以信任”[30]。不管是不是属于腐败,公众都乐于向廉署投诉,“且不问对还是错,社会上存在这样的一种信心——只要某个问题经过了廉政公署,它就会被更为及时和细致地考虑”[31]。此外,廉署自成立至今,一直拥有极高的公众支持度。以近年为例,在2020年之前,民意调查数据显示即使最低年份(2020年支持率及绩效评价的双双走低,实为一大警讯,惟其原因与影响仍待进一步研究),仍维持高达95.6%的支持率,平均则维持在97.55%(见表3)。而认为其效能为非常好、很好、有效的公众信心,亦能维持在平均76%的水平,认为其为无效及非常无效的比例,平均只有4%左右(见表4)。严格说来,香港反腐败制度当中涉及惩治与预防腐败的行为规范在1974年前后并未有根本的、重大的改变,但制度的绩效却呈现出明显的差异。而这当中的关键,正在于公众对于反腐败机构的信心高低之间的差别。

對于反腐败机构的信心,很大程度上决定了一个社会对反腐败制度的信念,因为它提供了可信的证据。公众对于反腐败机构予以信任与支持,这种心理的认同与态度的表达,可以维系反腐败机构的长期存在和工作的持续开展,[32]而不是被取消或工作难以为继。不仅如此,公众信心还决定着反腐败机构的反腐败效能。要有效地开展反腐败工作,必须有足够的资源赋予,包括足够的权力、人事和财政资源。公众信心不足,将难以持续地赋予反腐败资源;腐败行为的特性也决定了反腐败必须要得到公众支持、进行腐败举报,这样才能有效揭露腐败;必须要公众诚心配合与接受,移风易俗,在态度上不容忍腐败,行为上不参与腐败,才能使反腐败制度真正成为大众信守和理性选择遵循的博弈规则。

公众对于反腐败机构的信心,包括对机构成员的信心,以及机构本身的信心。就前者而言,其成员的廉洁与忠于使命至关重要;就后者而言,机构的存在及其有效运行则是根本。公众对反腐败机构的信心危机,可能来自其成员,亦可能来自其机构。就前者而言,要强化对其成员的约束、确保队伍的纯洁,在发现变质分子后毫不留情地处理,是恢复公众信心的途径;就后者而言,机构改革则是恢复公众信心的主要途径。

公众对于反腐败机构的信心,首先在于该机构的存在,其次在于该机构的反腐效能。而反腐效能在很大程度上来源于反腐败机构所拥有的特别权力。因此反腐败机构改革必须要检查其权力是否足够和适当。香港、新加坡的成功经验正在于此。但就新加坡而言,反贪污调查局(CPIB)显然缺乏如香港廉署所拥有的问责体系,[33]仅凭其特别权力和反腐败的成效维持公众信心,使新加坡的反腐败制度成为该国国民乃至更多相关人士如外来投资者的共享信念。就香港而言,由于媒体自由度远大于新加坡,因而能够表达民意与公众信心,给反腐败机构和整个政府形成更大的舆论压力。反腐败制度在香港作为殖民地时期即得以形成,殖民地的地位,使得香港不能够像新加坡作为主权国家一样可以在综合运用包括国家安全管理在内的各种权力;使用公共权力包括反腐败调查权力在强度方面与新加坡亦不可同日而语。而新加坡举国上下的忧患意识以及将腐败与社会发展乃至国运相联系,也使得一个有成效但不透明、问责性不强的反腐败机构能够为民众所允许和支持。不过,在公众的权利和民主意识日益强烈、对政府的问责日益增强的情形下,反腐败机构的透明与问责的增强,显然更有利于获取和维持公众信心,尽管这种问责与透明仍须以维持反腐败机构的权力与反腐败效能为限度而达至充分赋权与强化问责的平衡。

五、结论与启示

香港反腐败机构所经历的历次公众信心危机及反腐败制度变迁的历史表明,反腐败机构的建立、运行与改革始终应该以获取和维持公众信心作为其基本价值,尽管这并不意味着它应该成为唯一价值。公众对于反腐败机构的信心,决定着对整个反腐败制度的信心,从而决定制度在多大程度上成为制度,以及人们的行为对反腐败制度所构建的行为规则的遵循程度。因此,反腐败机构的一切改革,除了致力于增强效能之外,应该以获取和维持公众信心作为其出发点和落脚点。

反腐败机构改革的基本逻辑,应该是在特别授权与强化问责两个方面求取平衡。公众对于反腐败机构的期望与要求,往往是既要其拥有足够的权力,又要限制其权力之滥用。这一要求可以形象地概括为“既要马儿使劲跑,又要马儿不乱吃草”。由此,反腐败机构的权责之间求得平衡,双向加强,更有利于公众信心的获取与维持。忽视前者,反腐败机构将成为无牙之虎,难以取得反腐效能,从而难以取信于民,获得公众信心;忽视后者,反腐败将成为脱缰之马,在公众的权利和民主意识高涨的情形下同样不利于公众信心的维持。

反腐败制度往往是一个国家和地区整体制度尤其是政治与法律制度的组成部分。内地与香港在反腐败的道路、理论、文化以及政治、法律制度方面存在着巨大的差异,作为两地反腐败制度组成部分的反腐败机构更是差异巨大。不过,同为反腐败机构,在机构存在、运行与改革的基本价值以及机构设计的基本逻辑方面,无疑可以有一定的共通之处。从这一意义上来说,香港反腐败机构改革的基本价值、逻辑及其改革历程,应该可以为当前正在走向深入的国家监察体制改革提供有益的借鉴与启示。

参考文献:

[1] LALA CAMERER. Tackling the multi-headed dragon:evaluating prospects for a single Anti-Corruption Agency in South Africa[J]. Institute for Security Studies Papers, 1999.

[2] G KLEMENI, Stusek J. Specialised anti-corruption institutions: review of Models[J]. OECD Publishing, 2008.

[3] POPE J , F VOGL. Making anticorruption agencies more effective[J]. Finance & Development, 2000(2):6.

[4] QUAH J . Anti-corruption agencies in four Asian countries: a comparative analysis[J]. Research in Public Policy Analysis & Management, 2007 (17):85-109.

[5] SOUSA, S L . Anti-corruption agencies: between empowerment and irrelevance[J]. Crime Law and Social Change, 2010(53):5-22.

[6] FEMANDO MENDES MONTEIRO. Anti-corruption agencies: solution or modern panacea?[D]. The Minerva Program: The George Washington University, 2013.

[7] 社論.对总警司贪污疑案观感[N].香港工商日报, 1973-06-13(2).

[8] 百里渠爵士调查委员会. 百里渠爵士调查委员会第一次报告书[R]. 香港:香港政府印务局, 1973.

[9] 百里渠爵士调查委员会. 百里渠爵士调查委员会第二次报告书[R]. 香港:香港政府印务局,1973:47-50.

[10] 本报讯.大吐苦水群情激动[N].香港工商日报,1977-10-28(8).

[11] 本报讯.警务处长施礼荣答复员佐级人员九点要求[N].香港工商日报, 1977-11-05(8).

[12] 本报讯. 港督在伦敦演说,“特赦令”消除一次危机[N].香港工商日报, 1977-12-02(8).

[13] 特讯.又是一宗“十元茶钱”嫌疑案:吴耀今被提控[N].华侨日报, 1976-08-25(2).

[14] 香港廉政公署.总督特派廉政专员一九七八年年报[R].香港:廉政公署,1979:2.

[15] 香港立法局.立法局会议过程正式纪录[C].1993-12-01.

[16] 香港立法局.立法局会议过程正式纪录[C].1994-10-05.

[17] 香港立法局.立法局会议过程正式纪录[C].1996-07-10.

[18] 香港廉政公署.总督特派廉政专员一九七七年年报[R].香港:廉政公署,1978:31.

[19] 香港政府新闻处,政府统计处.香港一九九五年: 一九九四年的回顾[R].香港:香港政府印务局,1995:284.

[20] 香港立法局.立法局会议过程正式纪录[C].1994-11-02.

[21] 袁柏顺.内地与香港制度廉洁性评估比较研究[J].河南社会科学,2014(06):1-6.

[22] 香港立法局.立法局会议过程正式纪录[C].1995-06-28.

[23] 香港临时立法会.临时立法会保安事务委员会政策简报会纪要[C].1997-10-16.

[24] 香港廉政公署.香港廉政公署执行处二零一一年年报[R]. 香港:廉政公署, 2012:1.

[25] 香港廉政公署.一九七六年总督特派廉政专员年报[R]. 香港:廉政公署, 1977:6-7.

[26] COOK LIU, SAU-FONG, BERNADETTE. Civil liberties and the ICAC: an evaluative study[D].Hong Kong: The University of Hong Kong,1992.

[27] ICAC Review Committee. Report of the ICAC Review Committee[R]. Hong Kong: ICAC Review Committee, 1994.

[28] 汉密尔顿,等.联邦党人文集[M].程逢如,等译.北京:商务印书馆,1980.

[29] 董志强.制度及其演化的一般理论[J].管理世界,2008(05):151-165.

[30] MELANIE, MANION. Corruption by design: Building clean government in mainland China and Hong Kong[M].Harvard University Press, 2004:70.

[31] 香港廉政公署.总督特派廉政专员一九八一年年报[R].香港:廉政公署,1982:21.

[32] 袁柏顺.廉洁香港建设中的公众参与与政府行动[G]//本书编委会.廉洁城市建设的理论与实践.北京:中国方正出版社, 2013:373-383.

[33] JOHN R HEILBRUNN. Anti-corruption commissions panacea or real medicine to fight Corruption? [R]. Washington D.C: The International Bank for Reconstruction and Development /The World Bank,2004:3-6.

责任编校 王学青

Public Confidence and Anti-Corruption Agency Reform: A Case Study Based in Hong Kong

YUAN Baishun1, Sandun Yapa Karunarathna2(1. Clean Governance Research Center, Hu'nan University, Changsha 410082, Hunan, China; 2. School of Law, Hu'nan University, Changsha 410082, Hunan, China)

Abstract: The acquisition and maintenance of public confidence is not only the main reason for the establishment of the Hong Kong Independent Commission against corruption, but also the basic value of Hong Kongs anti-corruption institutional reform. The publics previous crisis of confidence in anti-corruption agency(ACA) is also the motivation and opportunity for the reform of anti-corruption institutions in Hong Kong. Public confidence in ACA mainly includes three aspects: The fairness of the duties performance, effectiveness and anti-corruption power being not abused. Therefore, the basic logic of ACA reform is to ensure independence and impartiality and balance of power and accountability on the basis of effectiveness of ACA. Public confidence in ACA is the cornerstone of the existence and maintenance of the anti-corruption institutions. The basic value and logic of ACA reform in Hong Kong could be helpful to the current reform of anti-corruption institutions in mainland China.

Key words: public confidence; anti-corruption agency; Hong Kong ICAC; anti-corruption institutions