夏玉米生理特性及籽粒性状对群体梯度渐增调控的响应

2021-08-30许海涛许波王友华王成业

许海涛,许波,王友华,王成业

(驻马店市农业科学院/河南玉米产业技术体系驻马店综合试验站,河南 驻马店 463000)

玉米(Zea maysL.)是我国重要的粮食作物之一,对我国粮食产量提升的贡献率已达58.1%[1]。河南省属于冬小麦-夏玉米两熟制生态区,2019年种植玉米380.13万hm2,玉米总产量2 247.37万t[2]。玉米产量的累积是群体综合作用的结果,而非单株个体表现,群体调控是目前我国玉米产量潜力挖掘和单产提高的有效措施,适宜的群体结构能够改善田间光温水气等微环境气候条件,利于协调群体与个体间的相互关系,使群体内部光能分布更加趋向合理[3]。Duvick对美国1930—2000年间玉米产量增长因素的研究表明,玉米单株个体生产潜力相差不明显,玉米增产量80%左右是通过增加群体密度完成的[4]。前人对群体密度调控的研究多集中在对玉米产量性状、籽粒灌浆和脱水的影响[5,6]。本试验对冬小麦-夏玉米两熟制生态区夏玉米生理特性和籽粒性状对群体梯度调控的响应进行了研究,以期探明群体梯度渐增条件下夏玉米生理特性和籽粒性状的变化规律,为高产育种、合理密植及充分挖掘玉米增产潜力提供理论依据和参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于2019年在驻马店市农业科学院试验站(114°02′E,32°98′N)进行。试验地前茬作物为小麦,土壤为粘壤,pH值5.9,0~20 cm土壤养分平均含量:全氮2.03 g/kg,碱解氮60.17 mg/kg,有效磷(P2O5)15.72 mg/kg,速效钾(K2O)56.28 mg/kg,有机质19.6 g/kg。地势平整,肥力均匀,排灌设施方便。

1.2 试验材料

供试玉米品种为驻玉216,由驻马店市农业科学院玉米研究所选育并提供。

试验用肥料为北京金六丰生产的贵福牌复合肥,N∶P2O5∶K2O=29∶5∶6,总养分≥40%。

1.3 试验设计

群体梯度设置为6.00万、6.75万、7.50万、8.25万、9.00万株/hm2,随机区组排列,3次重复。每处理6行区,行距0.67 m,行长6.00 m,面积24.12 m2。6月2日播种,6月8日出苗。播种前一次性施入复合肥750 kg/hm2,试验管理与当地大田生产相同。

1.4 测定项目与方法

分别于拔节期、大喇叭口期、开花期、吐丝期、灌浆期、成熟期选取各处理有代表性的植株10株,进行叶面积指数、叶绿素相对含量、光合速率、光合势、穗层透光率测定。

叶面积指数(LAI)采用长宽系数法[7]。叶面积=L×D×0.75,其中L为叶片最长值,D为叶片最宽值;LAI=单株平均叶面积×单位土地面积内株数/单位土地面积。

叶绿素相对含量(SPAD值)用SPAD-502 PLUS便携式叶绿素仪测定[8]。选择晴天10—14时,避开叶脉均匀选5个点测定SPAD值,求平均值。

光合速率(Pn)用美国LI-6400 XT便携式红外线CO2分析仪测定[9]。从开花期始,每个生育时期选择晴天10—12时光照相对稳定时段,对果穗叶片同一部位进行闭路式活体测定,连续测3次,取平均值。

光合势(LAD)是指单位土地面积上的叶面积持续时间[7]。LAD=[(LA1+LA2)/2]×(T2-T1),式中LA1、LA2分别是T1、T2时期测得的单位土地面积内的叶面积,T2-T1为间隔天数。

穗层透光率(LTR)参照赵玉廷[10]的方法进行测定。行间按对角线方式每隔2株进行标记,用美国LAI-2000植物冠层仪于晴天10—12时对穗层透光率进行测定,每处理重复3次,求平均值。LTR=(I1/I0)×100%,其中I1、I0分别为玉米穗部光强、自然光强。

成熟期各处理选取代表性植株收获10个果穗,自然晾干,选择中部脱粒,用Guanglu电子数显卡尺(分辨率0.01 mm)测量玉米籽粒宽度、厚度,连续测量50粒,求平均值;随机选取100粒用广州深华BSA224S电子天平称取百粒质量,重复3次,求平均值;采用排水法[11]测定100粒籽粒体积,重复3次,求平均值。

成熟收获中间2行,鲜穗脱粒,称取鲜籽粒质量,自然风干后再称取干籽粒质量,计算鲜籽粒含水量。鲜籽粒含水量(%)=(鲜籽粒质量-干籽粒质量)/鲜籽粒质量×100。

1.5 数据分析

用Microsoft Excel 2003对试验数据进行处理和统计分析。

2 结果与分析

2.1 玉米叶面积指数对群体梯度渐增调控的响应

由图1可知,同一生育LAI随群体梯度渐增呈升高趋势,总体来看,与6.00万株/hm2相比,群体梯度达到7.50万株/hm2及以上时LAI显著增加;随生育进程推进,LAI呈单峰曲线变化,开花期达到峰值,这主要是因为拔节后新叶生长迅速,抽雄开花后叶片完全展开,玉米田间覆盖率达最大化,之后随着植株缓慢衰老下部叶片干枯脱落,LAI又逐渐下降。群体梯度6.00万、6.75万、7.50万、8.25万、9.00万株/hm2条件下,开花期LAI比拔节期分别增加141.28%、113.02%、109.01%、97.50%、95.79%,成熟期比开花期分别降低29.88%、32.10%、33.68%、35.81%、37.85%。可见,群体梯度显著影响叶面积,开花期前群体梯度越大,LAI增幅越小,而开花期后群体梯度越大,LAI降幅越大,原因可能是当群体增大时,个体之间竞争加剧,限制了玉米叶片的伸长生长。

图1 不同生育时期玉米叶面积指数对群体梯度渐增调控的响应

2.2 玉米叶绿素相对含量对群体梯度渐增调控的响应

由图2可见,随群体梯度的增高,拔节期和成熟期叶绿素相对含量呈降低趋势,而大叭喇口期至灌浆期则均以7.50万株/hm2群体梯度叶绿素相对含量最大,其次为6.00万、6.75万株/hm2,三者间差异不显著,但显著高于9.00万株/hm2。拔节后随着生育进程,叶片叶绿素相对含量(SPAD值)呈现先逐渐升高后缓慢下降的趋势,开花期达到最大值。开花期7.50万株/hm2群体梯度叶绿素相对含量比6.00万、6.75万、8.25万、9.00万株/hm2分别增加0.92%、2.84%、6.22%、12.16%;成熟期群体梯度6.00万、6.75万、7.50万、8.25万、9.00万株/hm2的叶绿素相对含量比开花期分别降低13.63%、12.72%、15.30%、16.29%、17.69%。表明,低群体梯度的叶片叶绿素相对含量稳定时期长,开花期后降低缓慢且降幅较小;高群体梯度叶绿素相对含量较低,且开花期后降幅明显高于低群体梯度。

2.3 玉米光合速率对群体梯度渐增调控的响应

光合速率的大小对光合作用产物的积累速度起决定性作用[12]。开花-成熟期,夏玉米叶片光合速率表现为随群体梯度的增加逐渐降低,且在6.00万、8.25万、9.00万株/hm2条件下差异达显著水平,而6.75万株/hm2与7.50万株/hm2条件下Pn差异不显著。原因可能主要是低群体梯度下植株个体间竞争压力较小,透光性强,能够满足光合作用对于光照的需求,益于光合功能期的延长(图3)。随生育进程,夏玉米光合速率呈抛物线变化趋势,灌浆期达到最大值。6.00万、6.75万、7.50万、8.25万、9.00万株/hm2条件下,灌浆期光合速率分别比开花期增加24.88%、31.20%、33.97%、31.29%、35.58%;成熟期光合速率最低,比灌浆期分别降低58.05%、60.87%、63.88%、69.13%、75.57%,与6.00万株/hm2相比,群体梯度每增加0.75万株/hm2,光合速率依次降低1.86、1.75、3.68、3.31 μmol/(m2·s),分别降低9.61%、10.01%、23.38%、27.45%,可见,生育后期受田间通风透光条件限制,光合速率随群体梯度增加而衰减的幅度增大。

图3 不同生育时期玉米光合速率对群体梯度渐增调控的响应

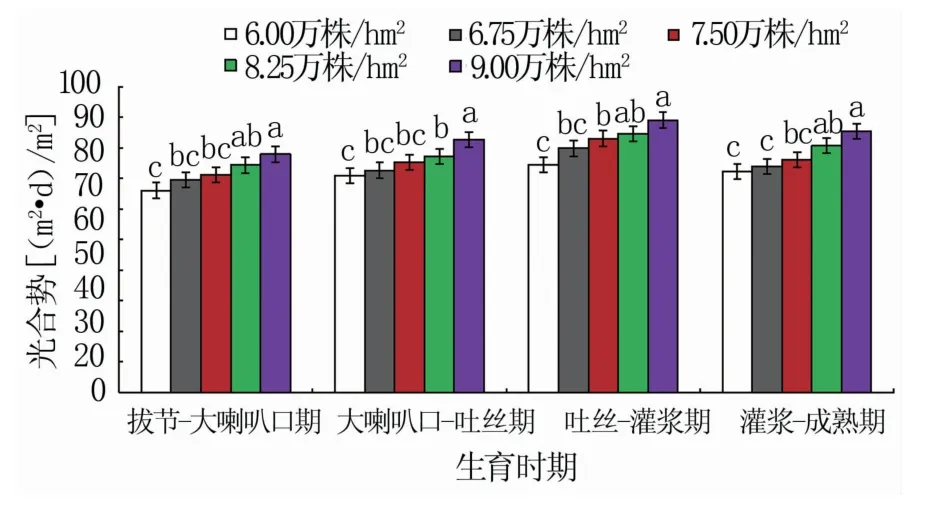

2.4 玉米光合势对群体梯度渐增调控的响应

由图4可知,各时期玉米光合势随着群体梯度的增加而增加,除吐丝-灌浆期6.00万株/hm2与7.50万株/hm2间差异显著外,6.00万、6.75万、7.50万株/hm2条件下光合势差异不显著,但均与9.00万株/hm2条件下光合势差异达显著水平;随生育进程,光合势呈单峰曲线变化,各群体梯度均在吐丝-灌浆期达到峰值,其光合势约占全生育时期的四分之一。群体梯度6.00万、6.75万、7.50万、8.25万、9.00万株/hm2条件下,吐丝-灌浆期光合势比拔节-大喇叭口期分别增加12.67%、14.73%、16.60%、13.87%、14.39%,而灌浆-成熟期光合势比吐丝-灌浆期分别降低2.98%、7.39%、8.32%、4.58%、4.05%。综上,各生育时期群体梯度调控越大,光合势越高;但光合势过高又会导致叶片互相遮荫,CO2产生亏损,反而降低光合效率,进而影响到产量的形成。

图4 不同生育时期玉米光合势对群体梯度渐增调控的响应

2.5 玉米穗层透光率对群体梯度渐增调控的响应

由图5可知,吐丝期后群体梯度6.00万、6.75万株/hm2条件下穗层透光率(LTR)差异不显著,但与8.25万、9.00万株/hm2条件下的LTR有显著差异;各生育时期穗LTR均随着群体梯度的增加而递减,与叶面积指数LAI变化趋势相反。各群体梯度穗层透光率,随生育进程呈上升趋势,可能与生育后期上部叶片夹角变化及老化使得穗层部位接受的光能有所增加有关。灌浆期LTR变幅范围为21.95%~31.35%,群体梯度6.75万、7.50万、8.25万、9.00万株/hm2比6.00万株/hm2分别降低5.96%、18.31%、23.25%、29.98%。成熟期LTR 变幅范围为24.67%~32.23%,群体梯度6.00万、6.75万、7.50万、8.25万、9.00万株/hm2条件下比开花期分别增加7.18%、17.66%、32.07%、29.88%、23.67%,7.50万株/hm2增幅最大,说明此群体梯度下生育后期穗层部位可接受更多的光能,有利于籽粒的充实灌浆,形成更高产量。

图5 不同生育时期玉米穗层透光率对群体梯度渐增调控的响应

2.6 玉米籽粒性状对群体梯度渐增调控的响应

由表1可知,玉米籽粒宽度、厚度、百粒体积、百粒质量均随群体梯度渐增呈逐渐下降趋势,而籽粒含水量则表现出相反的响应规律。6.00万株/hm2群体梯度下籽粒性状表现最好,其次是6.75万株/hm2,两者间差异不显著,但显著优于9.00万株/hm2群体梯度,与6.00万株/hm2相比,9.00万株/hm2群体梯度下籽粒宽度、厚度、百粒体积、百粒质量分别降低20.20%、17.70%、18.82%、18.26%,籽粒含水量增加16.33%;7.50万、8.25万、9.00万株/hm2相邻群体梯度间籽粒性状差异不显著。表明,高群体梯度下,郁闭程度增加,导致群体光合作用衰减,影响了光合源的产出,用于籽粒充实灌浆的物质相对降低[13];另外,高群体梯度下,玉米籽粒含水量较高,不利于后期籽粒脱分,将对机械收获产生较大影响。

由图6可知,在6.00万~9.00万株/hm2群体梯度渐增调控下,夏玉米籽粒产量与群体梯度呈现二次抛物线关系,回归方程为y=-313.27x2+2021.90x+5663.60,相关程度较高(R2=0.9408)。在群体梯度7.50万株/hm2时夏玉米籽粒产量最高,为9 029.34 kg/hm2,显著高于其它群体梯度;6.75万、8.25万株/hm2次之,两者间差异不显著,但显著高于9.00万株/hm2;6.00万株/hm2梯度下籽粒产量最低,显著低于其它群体梯度。说明通过有效调控群体梯度,可平衡玉米籽粒产量构成要素间的协同关系,从而提升夏玉米籽粒产量。

图6 玉米籽粒产量对群体梯度渐增调控的响应

3 讨论与结论

玉米生产是群体效应的一种综合体现,群体密度是对玉米生理特性产生影响的重要因素,适宜的群体密度是玉米高产形成的基础[14]。玉米植株95%干物质是经过叶片的光合作用合成的,叶面积的大小直接影响着群体的光合生产能力,进而影响着玉米源库关系中库的建成及籽粒灌浆程度[15]。玉米适宜的叶面积生长态势对高光效群体创建、高产稳产形成起到至关重要的作用。叶面积指数是评价玉米群体结构是否合理、吸收光能是否高效的重要指标,是衡量玉米光合性能的关键因子[16]。本研究结果表明,同一生育时期玉米叶面积指数随群体梯度的渐增呈升高趋势,这与白志英等[17]的研究结果一致;低群体梯度虽然更有利于单株潜力的发挥,但由于群体叶面积始终偏低,整体光合生产能力受限,影响到玉米群体的生产潜力。

叶片的叶绿素相对含量与植株光合性能密切相关,与光合速率呈正效应关系,能够反映叶片的生理活性态势,也是评价光合作用特性的关键指标之一[10,18]。本研究结果表明,拔节期叶绿素相对含量随群体梯度的渐增而降低,与叶面积指数对群体梯度渐增调控表现出相反的响应;低群体梯度调控叶绿素相对含量开花期后稳定时期长,下降幅度较小,降低缓慢,而高群体梯度调控的叶绿素相对含量开花期后的变化幅度明显高于低群体梯度调控,这与赵玉廷[10]的研究结论相吻合。

光合速率与玉米物质积累及产量的最终形成密切相关,能够体现植株物质累积能力的大小,其值越高,植株制造有机物质的能力越高[1]。本研究结果表明,同一生育时期光合速率随着群体梯度的渐增而降低,究其原因主要是低群体梯度下植株个体间竞争压力较小,透光性强,能够满足光合作用对于光照的需求,益于光合功能期的延长,利于进行光合作用;生育后期受田间通风透光条件限制及叶绿素含量减少,叶片光照不足,光合速率衰减幅度增大,这与李宁等[19]的研究结论近似。

光合势是玉米生育期内能够进行光合作用生产的叶面积与持续日数之乘积,可以评价群体光合能力的强弱[7]。本研究结果表明,玉米光合势均随着群体梯度的增加而增加,这与陈国平等[20]的研究结果一致。但光合势过高时,叶片互相遮荫,CO2产生亏损,反而使植株光合效率降低,进而影响产量的形成。

玉米穗层透光率影响生殖生长期穗层叶片光合能力,从而影响群体的产量形成[10]。本研究结果表明,各生育时期玉米穗层透光率均随群体梯度的增加呈直线递减趋势,与叶面积指数呈负相关效应,这与薛华政等[21]的结论相同;与开花期相比,成熟期7.50万株/hm2群体梯度下穗层透光率增幅最大,说明此群体梯度下生育后期穗层部位可接受更多的光能,有利于籽粒的充实灌浆,形成产量。

杨树兰等[22]研究表明玉米籽粒产量及其构成因子显著受到群体密度调控的影响。本试验结果表明,随着群体梯度渐增,玉米籽粒宽度、籽粒厚度、百粒体积、百粒质量逐渐下降,而籽粒含水量则逐渐升高。高群体梯度调控下光照衰减幅度较大,对养分运输及籽粒充实灌浆产生一定影响,使百粒体积和百粒质量降低,进而影响到产量的形成,在本试验群体梯度范围内,玉米籽粒产量随群体梯度增加呈先升高后下降的趋势,7.50万株/hm2调控下籽粒产量最高,为9 029.34 kg/hm2,表明在该群体梯度下,玉米群体分布比较合理,叶片比较伸展,穗层透光率较高,能够更好地发挥群体的生产潜力,形成高产。