“城市双修”理念下城市更新策略研究——以合肥市老城南红旗社区为例

2021-08-28华侨大学建筑学院陈柏桦

华侨大学建筑学院 陈柏桦

一、引言

(一)研究背景

国家层面:《关于加强生态修复城市修补工作的指导意见》(2017)文件指出,要统筹谋划“城市双修”,修复城市生态,修补城市功能[1]。

安徽省层面:安徽省住建厅发布《安徽省城市双修技术导则》(2019),明确了“以人民为中心、织补微更新”的理念原则,通过绿地系统修复城市风貌修补、老旧地区修补等2类8个方面指导各地开展“城市双修”[2]。

合肥市层面:随着合肥市发展战略重心的南移,在新的形势下老城区面临更新发展的严峻挑战。2018年,合肥市大力实施“城市双修”专项行动,不断推动旧城更新[3]。

(二)城市双修理念

2015年,住建部部长陈政高在海南三亚提出“城市双修”理念,并作为试点城市进行实践。“城市双修”工作是指“生态修复和城市修补”,生态修复旨在利用生态理念,主要修复对象为受损的自然环境和地形地貌,也要修补城市绿地景观系统。城市修补旨在以渐进的方式,改善城市公共服务质量,改进城市市政基础设施,发掘和保护城市历史文化和社会脉络,使城市空间得到全面修复[4]。

(三)合肥市红旗社区概况及存在问题

1.街区概况

合肥老城区红旗社区范围包括环城公园路以内的区域,面积约5.2平方公里(图1)。规划范围北至长江中路,南抵环城南路,西倚徽州大道,东靠环城东路。用地功能主要包括安徽省委原办公区、生活区,省立医院,第九中学以及多个省直单位生活区。地块南侧为合肥环城公园的包河景区。

图1 基地区位图

2.红旗社区优势资源

基地内商业旺盛,除了综合性商业商之都,还有特色商业街有红星路、梨花巷以及大量底商和流动摊贩。公共服务资源丰富,教育有红星路小学、第九中学,医疗有中科大附属第一医院。历史文化资源丰富,拥有合肥老城区37条文化街巷之一的梨花巷、典型苏氏建筑的原省委办公楼、馆藏着明清至现代历史档案资料的安徽省档案馆。基地周边景观资源多样,基地南侧的包公园、基地东侧的九狮桥广场,作为城市级公园为居民提供休闲去处。

3.红旗社区现状问题

基地内用地空间紧张,地块的压力颇大,自身发展也受限于紧张的用地,道路交通拥挤情况严重。其次,基地内存在较多的断头路,城市级道路密度低,街边小商贩聚集,自行车道过于拥挤,缺乏对行人的考虑。产业方面,基地内的传统零售类商业仍然占主导地位,但面临人气下滑、经营模式老旧等问题。景观缺乏联系,省委大院是基地内景观最好的地方,然而其封闭性导致周边居民无法使用。地块与周边存在较大高差,城市级公园包公园及环城河景观渗透不强。对基地内历史建筑重视程度不够,市民普遍对基地内历史建筑了解不多,与基地外的文化联系不强。

二、生态优先、城绿共融的生态策略

(一)引楔入城

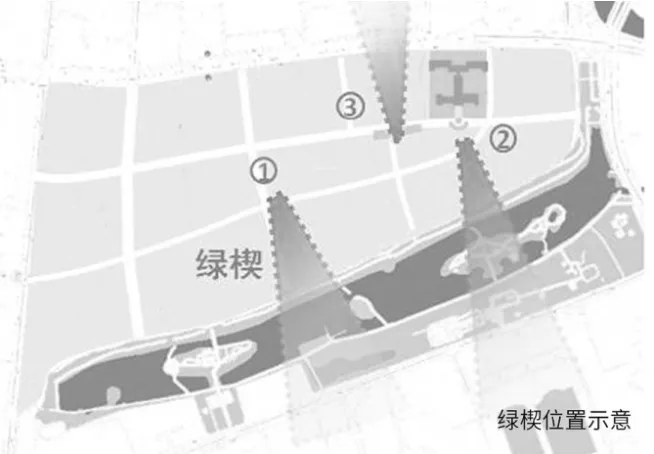

在基地内引入三条绿楔,将周边自然和人文风光引入基地内部。其中两条是由南向北,将环城公园的秀丽风光引入地块内部;第三条绿楔是由北向南,依托高家祠堂,实现文化楔入。采用局部破硬复绿的方式,扩大绿地空间,同时形成地块与环城公园的景观渗透(图2)。

图2 绿楔位置示意图

(二)多元符合景观系统

基地内只有线性景观楔入还远远不够形成城绿共融,老城区的高差成为影响环城公园渗透到基地内的重要因素之一,需得构建多元复合的景观系统,如环城公园的亲水平台、连接九狮广场的二层平台、屋顶绿化、社区花园等,多点串联,形成景观系统,以满足居民休憩需求。

三、舒筋活脉、产业整合的空间策略

(一)舒筋活脉

基地内的交通堵塞问题严重,总结其原因,主要是基地内存在较多的断头路,道路密度较低,同时医院内停车位不足,存在出租车上下客占据医院门前车道等问题。

针对上述原因,从策略上应当打通断头路,形成窄密路网,基地内存在的单位大院应适当分割,利用绿地等公共空间,将内部道路与城市道路衔接。针对停车难、道路通行等问题,可以从交通管理和信息引导两方面进行疏导,调整医院车行出入口位置,尽量远离十字路口,整合周边停车信息,注重信息传递的高效性和标志系统化,及时为求医者提供周边休憩食宿信息和人流、车流疏导指引。

(二)产业整合

实地调研结果显示,立足于地方特色和居民需求,街区业态调整也应形成以“显特色”与“保民生”为原则的两大应对策略[5]。

“显特色”方面。调研走访时,基地内部分产业已自主更新,有些店主改造一层住宅的内院作为餐厅,闹中取静,让都市白领在工作之余可以放松休闲。由此针对街区内大量老旧小区及院落,在改造模式上可以借鉴深圳的“水围村”,利用老旧小区内独有的院落空间,改造成为别具特色的小餐厅、工作室、花房,实现传统经营模式上的转型。

“保民生”方面。由于中科大附属医院和红星路小学、九中等优势公服资源的存在,周边业态具有自倾性,形成旅店一条街、餐饮一条街等。但存在很多问题,如医院旁边的无为路上有许多不规范的小旅馆、小招待所,盘踞在居民楼内,卫生状况堪忧。这种情况需要监管机制的监督和检查,来约束街边旅店、流动摊贩等行为,可以通过制定规范条例,如流动摊贩的错时开放以及街边旅店的改造规范等,保障民生的同时改善环境。

四、品质提升、文脉复兴的乐活策略

(一)品质提升

基地内存在较多老旧小区,这些小区中不可避免地存在社区空间品质低下、公共服务设施配置不达标的现象。更新方案中,从基础板块和提升板块两大方面着手,比如,基础设施增添、停车规范、外立面修缮、开放空间美化等,同时重点关注“一老一小”服务设施,为老幼人群营造出更多的空间。

基地内缺乏公共空间,同时也缺乏统领性的邻里中心用来组织和开展多样化的社区活动,丰富邻里生活。因此构建一个对老城南周边具有统领性作用的综合性服务中心——邻里中心,对于提升社区居民的幸福感和认同感十分重要。利用基地内省委大院原有的干部活动中心,通过可上人屋盖的串联,将原有的活动中心和其他服务网点组织成一个整体,并增加新的功能,使其成为综合的开放空间。

(二)文脉复兴

合肥在古代被称为庐州,历史悠久。作为省级历史文化建筑的原省委办公楼是典型的苏式建筑。以此为起点,同时在现状肌理较为稀疏的地方,比如省委大院东侧的花园式住宅区,在维持现有风貌统一的情况下,对建筑进行多种手法的加建,如玻璃连廊、空间围合等。形成基地内特有的文创风貌区,带动基地内东侧的土地价值。并通过引入文创产业,如火笔画、庐剧、木雕等,形成文化消费、生产、服务三者并举的文化服务产业链。

合肥老城的淮河路沿线是合肥目前最主要的文化体验轴线,该轴线位于基地北侧,仅仅间隔一个街区。利用基地内历史文化特色形成的文创风貌区,将基地接入合肥老城整体的旅游开发系统中,用一条文化复兴轴线串联淮河路、原省委片区和环城公园等共同形成一个文史游览的“小环”,推动合肥文史旅游业发展。

五、总结

合肥市老城南红旗社区城市更新策略立足于城市现状,从生态和城市两方面进行城市修补。生态上,依托环城公园景观,通过景观绿楔以及多元复合景观系统,实现城绿共融。遇到高差问题时,利用地形与建筑结合,通过二层平台搭接,阶梯式景观、复式观景亲水平台等增加游客游览动线中的趣味感和互动性。城市空间上,将传统住宅的院落空间与商业转型结合,形成产业盘活。对原省委办公楼进行功能置换,同时引入文创产业形成独特的文创风貌区,使得老城南与周边产业错位发展,在传承老合肥人文记忆及生活社区更新策略研究中提供新思路。