成都川西林盘群保护利用路径探析

2021-08-26王凯

王 凯

(成都市建筑设计研究院,四川 成都 610041)

0 引言

川西林盘泛指成都平原及丘陵地区农家院落和周边高大乔木、竹林、河流及外围耕地等自然环境有机融合而形成的一种人群随田园散居的自然乡村聚落。川西林盘衍生于成都平原高度网络化的排灌体系之间,是古蜀农耕文明的直接产物,是川西地区农耕生产生活条件及社会意识驱动所自然形成的独树一帜的居住环境形态[1],也是川西平原上独具特色的地域文化和景观。

川西林盘群(以下简称“林盘群”)是指一定地域范围内,由几个独立的、有一定联系的林盘所构成的林盘聚落群。这些林盘地理位置相临,产业基础相近,整体风貌相似,文化特色相同,形成“山水田林环其间,星罗棋布各林盘”的空间形态和自然人文景观[2]。从区域经济地理学的角度看,林盘群其实是一种地域综合体,内部各要素按照生产过程中的经营性、关联性和依附性,以及生产和生活服务的协调关联进行组合[3]。

随着新农村建设和城镇化进程的加快、经济和社会发展、农村生产生活方式改变,传统林盘空间与现代农村村民的新需求、城乡发展的新需要逐渐呈现出不适应。与此同时,由于人们对林盘的价值特色认识不足,在新村建设中通过土地整理、拆院并院等方式对林盘进行搬迁腾退,使得林盘的梯次及数量减少,林盘群的数量也随之减少。据有关数据显示,2006年年底,成都全市各种规模的林盘尚有14万个;2011年年底再次统计时,林盘数量减少至12万个左右,4年时间内以平均每年3%以上的速度消亡[4],林盘及林盘群的保护迫在眉睫。

2018年2月,习近平总书记来川视察时就乡村振兴发表了重要讲话,提出成都要把乡村振兴战略实施好,继续走在前列,起好示范作用。川西林盘群是成都地区最具代表性的乡村聚落,扎实做好川西林盘群的保护利用是推动乡村振兴的关键举措,是建设美丽宜居公园城市的应有之义,也是对人民群众美好生活向往的积极回应。

1 成都川西林盘群保护利用发展历程回顾

成都川西林盘群的保护利用是随着川西林盘保护利用的发展而不断演进变化,是随着成都市城乡统筹、城乡融合进程的发展而持续推进。自2006年以来的十余年间,成都开展了大量卓有成效的川西林盘保护利用工作,林盘保护利用的技术支撑体系逐步完善,有效指导了林盘及林盘群的规划建设。

1.1 发展历程

2006年,成都开始有意识的进行林盘保护利用,并组织编制《成都市林盘保护利用规划》;2007年,成都城乡统筹获得重大政策扶持,国务院批准成都设立国家综合配套改革试验区,城乡统筹上升为国家战略;2008年印发《关于推进我市川西林盘保护的实施意见》,特别是5·12汶川大地震后,以“拆小院进大院,适度集中”的方式,引导受灾农户向规模较大的林盘集中,重建具有川西传统田园特色的新家园;2009年编制了《成都市林盘整治建设技术导则》,开始实施林盘保护利用试点示范工作;2011年启动《成都市林盘保护利用规划》修编工作,针对单个林盘保护利用面临的存续能力较弱、特色不突出、与周边林盘同质化竞争等突出问题[5],部分区(市)县开展了林盘群的试点示范工作,如新津县花源镇黄林盘群,对林盘群的保护利用方式方法进行探索。2015年,结合全市美丽新村建设,利用林盘元素、资源和空间布局特征规划建设美丽新村,形成成都市“小、组、微、生”的新农村建设模式,建设了一批以邛崃市高何镇寇家湾安置点(见图1)、蒲江县成佳镇麟凤村“茶海之岛”等为代表的现代林盘聚落群,林盘群的建设模式成为新农村建设的一种新范式。

2017年以来,在生态文明、绿色发展等新理念指引下,成都市委市政府重新审视了川西林盘的保护利用价值与意义,将川西林盘作为公园城市乡村新形态,赋予了川西林盘新的价值内涵与时代使命。2017年12月,成都市委、市政府办公厅联合印发《成都市实施乡村振兴战略 推进城乡融合发展“十大重点工程”和“五项重点改革”总体方案》(成委厅[2017]179号),将川西林盘保护修复纳入十大重点工程,并开展了精品林盘保护利用的试点示范工作。2018年7月,成都市委十三届三次全会提出采取“特色镇+林盘+农业景区/农业园区”发展模式,打造精品林盘聚落体系。同年,成都开展了《成都市川西林盘保护修复利用规划(2018—2035)》与《成都市川西林盘保护利用建设技术导则(试行)》编制工作。

2019年以来,双流、崇州等区(市)县进行了以精品林盘辐射带动一般林盘、川西林盘成片综合开发的尝试与探索,如双流区空港花田、崇州市严家湾等。

在宏观政策的支持下,新时期川西林盘的保护利用不断取得新进展,川西林盘保护利用在内容上也由原来的风貌整治、人居环境改善提升转向新业态植入、新场景营造以及乡村体制机制的深入探索;保护利用模式上也逐步从精品林盘的试点示范向林盘群联动发展转变。

1.2 启示思考

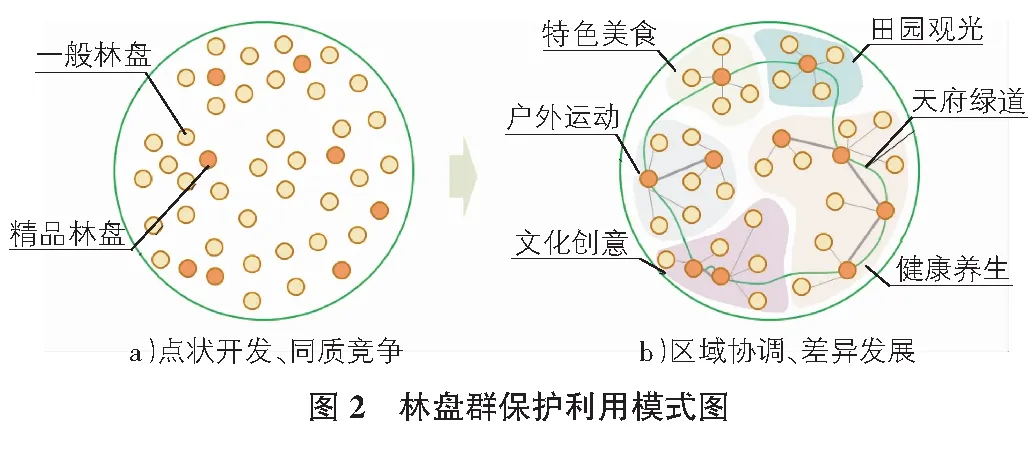

川西林盘的保护利用应坚持系统思维,秉持协同一体化发展理念,打破行政区划边界,系统统筹文化契合度高、产业粘合度好、资源兼容度优、环境相容度佳的林盘,形成以林盘群为代表的城乡融合发展单元,避免单纯就林盘说林盘,具体如图2所示。

扩点成面、连片成网、片区综合开发是川西林盘保护利用的必然趋势,是新时期推动城乡融合发展的重要举措,是美丽宜居公园城市乡村表达的实践路径。推进林盘群保护利用有利于重塑城乡空间形态,有利于整合片区资源,有利于提高配套设施的利用效率、减少因林盘零散布局造成的资源浪费。

2 川西林盘群保护利用路径探析

2.1 规划引领,系统统筹全域各类林盘资源

1)摸清家底,建立全域林盘基础信息数据库。

结合全国第三次土地调查,以县为单位,全面梳理县域范围内林盘资源的数量、资源条件、人口规模、建设用地总量等,建立林盘资源动态管理数据库,厘清林盘资源状况。

2)统筹规划,引导林盘群规划建设有序实施。

林盘群的保护利用应以国土空间规划为总揽,以旅游发展、乡村振兴、林盘保护、全域交通、历史文化等专项规划为支撑,结合林盘的区位条件、资源禀赋,全面梳理特色开发类、保护修复类、拆迁撤并类等各类林盘资源,合理划定林盘群综合开发片区。

2.2 产业赋能,营造多元复合的乡村消费场景

产业兴旺是乡村振兴的基础,也是林盘群保护利用持续推进的内生动力。林盘群的产业发展要从区域共谋发展的角度,以资源为导向,合理分工、错位协同,建设特色产业优势区。一方面要统筹协调林盘群与林盘群之间、林盘群与城镇、农业园区及产业功能区之间的产业分工,明确林盘群产业发展的目标与方向;另一方面要统筹协调林盘群内部各林盘之间的产业分工,明确各林盘的产业发展重点,形成各具特色的林盘聚落,有效化解林盘间同质竞争的难题。

2.2.1 夯实农业基础,筑牢乡村振兴产业发展基石

林盘群农业产业的发展应秉持生态文明、绿色发展理念,淘汰落后产能,积极发展健康绿色、生态环保的农业产业,走农业产业与生态保护协调发展的新路径。深化农业产业供给侧改革,立足片区农业产业发展态势,转变发展思路,从传统农业产业的“规模导向”向互联网时代的“质量导向”转变,重新审视林盘群产业基础,围绕科技研发、特色农产品加工、冷链物流、现代农业技术服务、农业大数据等农业全产业链重点细分领域,找准定位、明确重点、突出特色,推动农产品品牌塑造与价值提升,重塑经济地位。

2.2.2 加强产业跨界融合,构建农商文旅体学研融合发展的产业体系

习近平总书记强调,随着时代发展,乡村不再是单一从事农业的地方,还有生态涵养、休闲观光、文化体验等重要功能,乡村的经济价值、生态价值、社会价值、文化价值日益凸显[6]。5G、物联网等新一代信息技术的快速发展使得城乡之间的信息鸿沟逐渐弥合,居民多元复合的消费需求不断催生新的消费场景,乡村的生产生活生态功能加速融合,并以其独特的原生创造力、乡土想象力、文化感染力和消费吸引力成为人民日益青睐的活动空间和精神家园。

推进川西林盘群“农商文旅体学研”融合发展是实现乡村振兴的有效途径。按照“资源本底+场景植入+消费升级”的发展思路,加强林盘的功能植入、业态提升,因地制宜植入宜商宜居宜业宜游宜娱等新场景,大力发展“林盘”+特色餐饮、乡村民宿、文化创意、研学交流、会展演出、科技研发、商务会议、运动休闲、养老养生等新业态,促进农商文旅体学研形态融合、价值叠加、优势互补,将川西林盘群打造成为乡村产业综合体、城乡融合发展体验区、成都旅游新名片。

2.3 系统设计,重塑城乡空间格局和形态风貌

2.3.1 延续星罗棋布、沃野千里的空间格局

川西林盘群的保护利用是公园城市背景下的“精明增长与精明收缩”,是在建设用地规模不增加的基础上,根据未来发展需要,通过土地整理将零散的林盘进行拆除搬迁或集聚提升,是对乡村空间形态的优化与重塑。

林盘群保护利用应加强格局保护,筑牢生态底色,落实“园中建城”的发展理念,结合片区资源环境承载力评价和国土空间开发适宜性评价,合理划分林盘群生态空间、生产空间及生活空间,促进“三生”融合发展,延续其“林绕水环、星罗棋布”的乡村田园空间格局。

2.3.2 塑造蜀风雅韵、古今辉映的建筑风貌

建筑风貌是乡村特色的重要体现,是乡村地区自然环境、历史文化、社会经济等方面的集中表现。林盘群的建筑风貌的塑造应遵循“整体性、特色性、多样性”的原则,充分结合地理环境、自然气候、历史人文、产业特征等因素,从建筑风格、建筑群天际轮廓线、建筑组合方式、色彩材质、体量形态、细部装饰、夜景照明、建筑附属设施、建筑环境等方面对林盘群居住建筑、公共建筑的风貌进行管控引导,塑造特色鲜明、形态优美、协调统一的建筑风貌,避免出现“贪大、媚洋、求怪”等建筑乱象。

2.3.3 营造茂林修竹、美田弥望的田园景观

按照“可进入、可参与、景观化、景区化”原则,结合林盘群产业布局规划,通过“改院、植绿、理水、锦路、整田、护林”六大措施,构建“点—线—面”相结合的乡村景观体系,营造四季有景的景观体验,具体措施如表1所示。

表1 林盘群景观营造措施一览表

2.3.4 构建快慢结合、畅通高效的交通体系

道路是到达、游览林盘群的主要途径,是构成林盘群空间格局的重要组成部分,高效便捷的路网交通体系是林盘群建设品质的重要体现,是推进林盘群发展的重要支撑。

林盘群保护利用倡导“绿色出行、慢行优先”,按照“快慢分离、人车分流、客货分流”的原则,合理组织道路交通,通过“接驳区域交通、优化内部路网体系、完善停车设施、强化慢行系统建设”等措施,提高林盘群的交通可达性,提升交通服务水平,营造良好的交通体验。

2.3.5 配套安全便民、功能复合的服务设施

配套设施是衡量林盘群提供服务水平的重要指标,包括村民生活服务配套设施、旅游服务配套设施、产业服务配套设施和市政公用设施。林盘群保护利用应秉持“共享化、标准化、便捷化、复合化”的原则,因地制宜地配置配套设施;结合人口规模、服务半径,优化生活服务配套设施配置,提升配套设施服务水平;结合各林盘功能定位、产业特征、人群需求偏好,差异化配置各具特色产业配套设施与旅游配套设施,满足多样化的使用需求;补足市政公用设施建设短板,提高林盘群韧性水平。

2.4 制度创新,构建共建共享新平台、乡村振兴新动力

长效运作机制及政府利好政策是推进林盘群保护利用的重要保障。成都应继续深化人才、土地、资金等方面制度改革,构建林盘群保护利用与社区治理融合的长效运作机制,鼓励、引导和撬动社会资金参与林盘群保护利用项目,通过“集体经济组织+平台公司+专业运营公司”“政府+龙头企业+专业化合作社+农户”等多种形式,组建经济联合体,建立共同参与、共建共享的利益链接机制,盘活集体资产、发展集体经济,推动生产共赢。

3 结语

川西林盘群是成都地区城乡融合发展单元的空间载体。随着成都林盘保护修复工作的持续推进,以林盘群为抓手、推动林盘保护利用成片开发必将成为成都地区乡村建设的主流趋势。林盘群的保护利用是一项复杂综合的系统工程,本文仅对林盘群保护路径进行了初步思考,仍有许多问题有待进一步的跟踪研究。