经历建模过程 感悟数学思想

——以人教版数学教材五年级上册“植树问题”教学为例

2021-08-26张素贤

张素贤

(葫芦岛市教师进修学院附属小学)

《义务教育数学课程标准(2011 年版)》指出:“模型思想的建立是学生体会和理解数学与外部世界联系的基本途径。建立和求解模型的过程包括从现实生活或具体情境中抽象出数学问题,用数学符号建立方程、不等式、函数等表示数学问题中的数量关系和变化规律,求出结果并讨论结果的意义。这些内容的学习有助于学生初步形成模型思想,提高学习数学的兴趣和应用意识。”在教学中,只有让学生经历数学模型建构的过程,才能使他们进一步理解所建立的数学模型的本质,从而感悟数学思想。下面以人教版小学数学教材五年级上册“植树问题”教学为例,探讨如何让学生经历建模过程,感悟数学思想。

一、创设情境,感知模型

杜威认为:“教学的艺术就在于能够创设恰当的情境。”在数学教学中,大多数知识点都与一定的社会背景即“情境”相联系,通过创设有效的教学情境,可以激发学生学习的动机,充分发挥动手、动脑能力,使他们去探究、思考、发现和解决问题,从而享受学习的乐趣,获得成功的喜悦,真正成为学习的主人。

如在教学本课时,我先用课件出示“康师傅3+2饼干”的生活情境图。

师:同学们吃过“康师傅3+2 饼干”吗?猜猜看,为什么称它为“3+2”呢?

生:因为它有3层饼干,两层夹心。

师:像这种饼干与饼干之间的夹心,在数学上我们称之为“间隔”。这种饼干有两层夹心,我们就说它有2个间隔,间隔数为2。

师:生活中“间隔”随处可见,请同学们伸出右手,五指张开,你看到了什么?

生:5个手指有4个空隙。

生:5个手指有4个空隙,就是4个间隔。

师:请靠窗户这一列的第一位和第二位同学起立,这两位同学之间产生了几个间隔?

生:1个间隔。

师:请第三位同学也起立,这三位同学之间产生了几个间隔?

生:三位同学之间产生了2个间隔。

师:请第四位同学也起立,这四位同学之间产生了几个间隔呢?

生:四位同学之间产生了3个间隔。

师:这一列共有几位同学?产生几个间隔?

生:6位同学产生5个间隔。

师:如果我们班50 位同学都像这样站成一列,能产生多少个间隔?

生:50位同学产生49个间隔。

师:如果我们五年级全体同学站成了这样的一列,出现了300 个间隔,你们猜我们五年级一共有多少位同学?

生:301位同学。

师:看来间隔数和人数有点关系。今天我们就来研究和间隔数有关的数学问题——植树问题。

在新课导入环节,以学生熟悉的“3+2”饼干作为引入来认识间隔,理解间隔的意义,并将生活中一些看似不相关的事物放在一起,意在让学生体会:不同的事物或现象之间存在着相同的数学本质、数学模型。这样引入亲切自然,既让学生感受到了生活中处处有数学,又为接下来的学习分散了难点。

二、探究规律,建立模型

探索发现规律是培养学生模型思想的重要途径之一,发现一个规律就是发现一个模式,要引导学生能够用多种方法表达“模式”的特点。课程标准中明确提出,在数学教学中应当引导学生感悟建模过程,发展模型思想。小学数学建模教学具有鲜明的阶段性和初始性特征,即要从学生熟悉的生活和已有的经验出发,引导他们经历将实际问题逐步抽象成数学模型并进行解释与运用的过程,进而使他们对数学学科和数学学习的理解更深刻。

“植树问题”中最重要的数学思想就是模型思想,而如何让学生理解从实际问题中抽象出数学模型的过程是本节课的难点。课堂上,要从实际问题入手,引导学生经历观察、猜测、验证、推理与交流活动,使他们在解决问题的分析、思考过程中逐步发现隐含于不同情形中的规律,经历抽象出数学模型的过程,体验数学思想方法在解决问题中的应用。

(一)出示问题,分析理解

课件出示例题:在全长100 米小路的一边植树,每隔5米栽一棵,两端要栽,一共要栽多少棵树?

师:从题目中你知道了什么?

生:这条路全长100米。

生:只在路的一边植树。

师:路的“一边”是什么意思?如果将这把尺子看作一条路,一边指的是什么?(学生拿着直尺,一边演示一边描述)

师:尺子的两端指的是哪里?“两端要栽”是什么意思?谁能解释一下?

生:“两端要栽”是指路的首尾都要栽树。

师:“每隔5米栽一棵”是什么意思?

生:说明树与树之间的间隔长度相等,都是5米。

这样,学生从观察题意入手,通过分析,基本上理解了题意。

(二)大胆猜测,引发冲突

引导学生分析理解题意之后,还应发挥学生的主体作用,以问题引导他们大胆猜想,引发思维冲突。

师:猜一猜,一共要栽多少棵树?试着算一算。

生:100÷5=20(棵)。

生:我觉得需要21 棵树,列算式是100÷5+1=21(棵)。

生:我觉得需要19棵树,列算式是100÷5-1=19(棵)。

师:这三种不同的答案中却有一个相同的地方,那就是都有一个除法算式100÷5。想一想,100÷5表示的是什么呢?

生:100÷5 表示把 100 米长的小路,平均每 5 米分成一段,可以分成20段。

生:我猜想植树的棵数与段数存在一定的关系。

生:我猜想植树的棵数应该和间隔数有关系。

师:同学们真是善于思考、敢于猜想,你们打算怎样检验自己的猜想?有什么好的方法能让人非常直观地看出你的猜想是正确的呢?

生:可以画图。

师:对,画图是解决问题的一种好方法。我们就用画图的方法进行验证。

师:怎么画?画100米吗?

生:这样画太麻烦了。

师:那有什么好办法?

另一方面,在执行过程中要坚持以人为本,讲究实事求是。管理者要对制度内容和要求了然于胸,对于组织成员要一视同仁,奖罚分明。其他组织成员要对管理制度清晰认识,遵守制度。对于违反管理制度的成员要惩处,树立制度的权威,促使组织成员从上到下自觉维护,保证制度对管理工作的高效作用。

生:我们可以先画一小段看看。

生:画短点,找出规律。

师:好主意。遇到较复杂的数据,不便于研究的时候,我们可以换成较小的数据进行研究,也就是把复杂问题简单化,这种方法在数学上叫做“化繁为简”。我们先选取100米中的20米来研究,行吗?

以生为本的课堂,需要让学生经历数学知识的发生、发展和形成过程,要以他们的学习起点为基础展开教学。小学五年级学生的思维仍以形象思维为主,但抽象思维能力也有了初步的发展,具备了一定的分析综合、抽象概括能力。当问题出现后,根据题中给的已知条件,他们会想到以前学过的除法,列出除法算式100÷5,然后再猜想植树的棵数。这时,再引导学生思考:怎样检验这个结果是否正确?能使他们经历整个分析、思考的全过程。在一这个过程中初步感受到:遇到问题时,可以先给出一个猜测,要判断这个猜测对不对,可以用比较简单的例子来验证,从简单的事例中发现规律,然后应用找到的规律来解决原来的问题。在这个过程中,学生感悟到了“化归”的数学思想,理解了化归思想是攻克复杂数学问题的法宝之一,具有重要的意义和作用。

(三)借助操作,探究规律

课件出示例题:20 米长的小路一边植树,每隔5米栽一棵,两端要栽,一共要栽多少棵树?

师:如果两端要栽,请在线段图上画出要种的树。想一想树要种在线段图上哪个位置?要种几棵?(学生独立思考,动手操作)

生:第一棵树种在起点,量出5 米种第二棵,再量5 米种第三棵,再量5 米种第四棵,最后再量5 米也就是末尾处种第5棵,一共要栽5棵。

师:20米长的小路,每隔5米种一棵树,同把这条线段平均分成了几段?有几个间隔?怎么列算式?

生:这条线段平均分成了4段,有4个间隔,列算式是20÷5=4。

师:20 米是路的总长,每隔5 米分成一段,就说明间隔长度是5 米。可以分成4 段,就是有4 个间隔,也叫做间隔数是4,那么间隔数等于什么呢?

生:路的长度÷间隔长度=间隔数。

师:明明是有4个间隔?怎么就种5棵树了呢?

生:两端都要种树,一棵树对应一个间隔,一棵树对应一个间隔,这样依次对应下去,最后一棵树没有对应的间隔了,所以棵数比间隔数多1。

师:那怎么列算式呢?

生:20÷5+1=5(棵)。

师:也就是说,两端都种的情况下,棵数等于间隔数加1。(板书,棵数=间隔数+1)

小学生以具体形象思维为主,他们对数学的理解是从动手操作开始的。上述教学片断中,我指导他们通过画线段图初步建立植树问题的数学模型,通过观察两端都栽树的线段图,把分割点数和栽树的棵数一一对应起来。以“明明是有4 个间隔,怎么就种5 棵树了呢”引发学生产生认知冲突,借助线段图将认识聚焦到“棵数”与“间隔数”之间的一一对应关系上,引导他们发现并初步总结出栽树的棵数与间隔数之间的关系,建立起了数学模型。

(四)举例验证,建立模型

学生的具体数学模型建立后,还应以此为基础,扩展思维,引领他们抽象出适用性更广的数学模型。

师:我们只研究了 100 米中的一段20 米,得出这样的结论。这个结论一定是对的吗?我们可以再举几个例子试一试。请选择你比较喜欢的方法,先自己独立思考尝试一下,再在小组内交流,看看能发现怎样的规律,并填好研究单。

(学生汇报规律得出:路的长度÷间隔长度=间隔数,间隔数+1=棵数)

师:同学们都明白了两端都栽的情况下树的棵数与间隔数之间的关系。回到例题,在全长100 米的小路一边植树,每隔5 米栽一棵(两端要栽),一共要栽多少棵树?哪些同学刚才猜对了?

师:(点几个猜错的同学)现在你知道自己猜错的原因是什么了吗?

师:你能解释100÷5=20 是什么意思吗?为什么还要用20+1=21(棵)?

(学生举手回答,解释两个算式的含义)

师:刚开始时同学们都猜想棵数与段数或间隔数存在一定的关系,其实段数就是间隔数,两端都栽,棵数=间隔数+1。

教育活动必须以调动学生的主动性、积极性为出发点,使他们具有充分的动力,主动学习,善于学习,逐步形成自主学习能力。自主探究、合作交流是学生学习数学的重要方式,也是学习必须具备的学习能力。在上面教学片段中,学生有时自主探索、有时合作交流,在知识探索中充分体验了数学发现的全过程,发展了数学思维,为数学建模思想的发展提供了载体。

(五)变式应用,拓展延伸

在达成教材中要求掌握的“植树问题”基本数学模型后,我们还可以借势变式和应用,以达到拓展延伸的效果。

【情况一】只种一端。

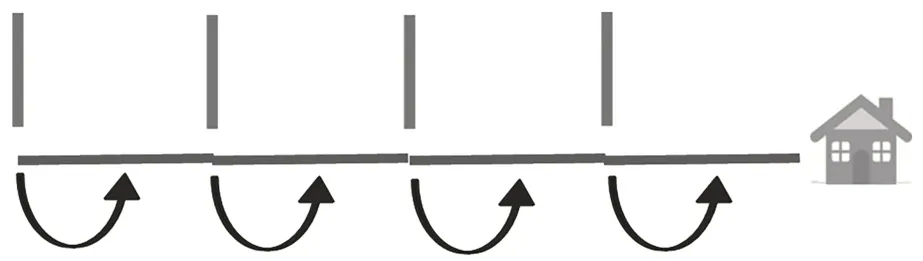

师:刚才我们研究了“两端都种”的情况,发现“两端都种”时棵数和间隔数有着一定的关系。按照刚才的种法,在20 米长的小路上种树,假如路的尽头是一幢房子该怎么办?

生:只能种一端。

师:这时候,棵数与间隔数还会是这个规律吗?它跟“两端都种”又有什么不同?在你画的20 厘米小路的最右端安上一个房子,看看你有什么发现?

生:少了一棵,只要种4 棵。20÷5=4(棵),要种4 棵。

师:在这种情况下,棵数与间隔数有什么关系?

学生借助线段图,用一一对应的方法一边演示,一边说明理由:假如路的一端有房子,这时候间隔数是4,棵数也是4,棵数等于间隔数。

【情况二】两端都不种。

师:你觉得种树还有可能发生哪种情况?

生:路的两端都有房子。

师:猜想一下,这种情况又会是什么结果?棵数与间隔数有什么关系?

学生先猜想结果,再借助线段图,用一一对应的方法一边演示,一边说明理由:如果路的两端都有房子,那两端都不能种。这时候,间隔数还是4,但棵数是3,棵数比间隔数少1。

师:刚才我们探究植树问题时遇到了三种不同的情况:“两端都种”“ 只种一端”和“两端都不种”。我们知道在不同的情况下,间隔数与棵数之间存在不一样的关系。

师:这就是我们今天研究的不同情况的植树问题。(板书课题,植树问题)

上述教学片段中,通过引导学生参与观察、猜测、验证、推理等活动,使他们经历了将实际问题抽象出数学模型并进行解释与应用的过程。将“两端都种”作为植树问题的基本模型,归纳出棵数与间隔数之间的关系,理解植树问题的本质,渗透几何直观、一一对应、化归、数学建模等数学思想方法。最后,在“两端都种”模型的基础上,再引出两个特殊情况(只种一端、两端都不种),分别用一一对应的方法得出结果,激发了学生对数学的好奇心和求知欲,激发了他们对数学的学习兴趣。

三、应用模型,解决问题

建立数学模型的目的是要应用模型解决实际问题,学生建立了数学模型并不表示问题得到解决,还要用所建立的数学模型来解答生活中的实际问题,把建立的模型拓展应用到生活中,让学生能体会到数学模型的实际应用价值,体验到所学知识的用途和益处。这样,才能使学生加深对模型的体会、促进对模型的领悟,体验到实际应用带来的快乐。

(一)回归生活,寻找模型

将掌握的知识应用到生活中去,是课程标准中的一个重要理念,在习得了数学模型后,还需要回归生活,让学生寻找模型。

师:其实植树问题并不只是与植树相关,生活中有很多问题可以看作植树问题来解决。

课件出示图片案例:

师:同学们能举几个这样的例子吗?

生:排队,每隔1米站一名同学。

生:摆桌子,每隔一段距离,摆放一张桌子。

生:公交车,每隔一段距离,设一个公交站台。

生:架设电线杆。

通过联系生活中的实例,学生寻找到了新的模型,对“植树问题”的理解更为深刻。

(二)联系实际,判别模型

课件出示:下面每一题相当于植树问题中哪一种情况?

1.广场上的钟声( )

2.音乐中的“五线谱”( )

3.成语“一刀两段”( )

A.两端都种 B.只种一端 C.两端不种

通过联系实际,学生不仅学会了应用数学模型,还学会了判别遇到的问题是否为“植树问题”。

(三)练习应用,巩固模型

1.在一条全长2km 的街道两旁安装路灯(两端也要安装),每隔50m 安一盏。一共要安装多少盏路灯?

2.马拉松比赛全程约42km。平均每3km 设置一处饮水服务点(起点不设,终点设)。全程一共有多少处这样的服务点?

数学课堂教学中的建模过程,就是教师启发学生从一种生活中的数学现象出发,联想到具有相同特点的其它规律,在形成大量的表象基础上,引导他们去掉生活的“外衣”,保留数学的本质,从而抽象出数学模型。上述教学片断中,我通过举例“生活中还有什么事情可以看作植树问题”,带领学生一起寻找类似植树问题的实例,并借助类比联想让学生自主建构模型,形成植树问题的模型结构图,加深了对植树问题的认识和理解。同时,使得相关问题都可以归结到这个结构图中,充分发挥了模型思想在解决问题中的作用,让学生感受到了数学在日常生活中的广泛应用,体会到了数学价值。