相似天气背景下深圳两次前汛期降水过程对比分析

2021-08-25李超陈潜赵春阳张超

李超,陈潜,赵春阳,张超

(1.深圳市气象局,广东 深圳 518040;2.深圳国家气候观象台,广东 深圳 518040;3.深圳市南方强天气研究重点实验室,广东 深圳 518001)

引言

受静止锋和西南季风影响,华南前汛期(4—6月)暴雨过程较为频繁。前汛期中高纬度冷空气仍较为活跃;随着西太平洋副热带高压北移,西南暖湿气流输送到华南地区,冷暖气流常交汇在华南地区,形成华南准静止锋。前汛期早期的4月,暴雨过程主要受华南准静止锋影响,降水突发性强,持续时间相对较短[1],常伴有雷暴大风和冰雹等灾害天气。锋面暴雨还可以与环境场以及地形相互作用,在锋面南侧引发暖区暴雨[2-3],因而华南前汛期锋面暴雨过程有重要研究意义。

华南前汛期锋面暴雨过程通常是多尺度系统相互作用的结果。大尺度天气系统为暴雨发生提供有利的环流背景,张端禹等[1]使用500 hPa环流场将华南前汛期暴雨进行分类,并讨论了天气系统对不同类型暴雨过程的持续时间和水汽输送等的影响。天气尺度系统并不是导致暴雨的直接因素,中尺度对流系统(mesoscale convection system,MCS)往往是暴雨的直接制造者,而华南地区正是暴雨MCS高发区域之一[4]。MCS发生有三个必要条件:水汽供应、不稳定大气层结和抬升机制[5-6]。西南低空急流有利于华南沿海地区的水汽输送,较强的水汽输送有利于湿不稳定层结的建立,为暴雨MCS发生提供有利环境条件[7-9],MCS对流核心由锋面、地形分布和海陆风等系统触发[10-12],对流核心触发后在一定环境条件下最终组织发展成为中尺度对流系统(MCS)。MCS生成后和天气尺度系统之间的耦合,还可能导致MCS的后向传播和“列车效应”,进而导致极端暴雨出现[13-14]。以上研究说明有利的动力条件和热力条件是MCS发生发展的重要条件,Q矢量同时包含了动力学和热力学信息,是诊断分析强降水等中尺度对流活动的有效工具[15-16],Q矢量散度梯度大值区对应于上升运动[17],对强对流活动发生有较强的指示意义。以上研究对MCS活动以及暴雨影响进行了分析,但对相似的环流背景下MCS生成发展的差异性研究较少。

许多研究表明华南地区前汛期暴雨发生和MCS活动密切相关,2019年4月11日在珠三角地区西部出现MCS并加强东移,深圳等地区出现短时暴雨,局地小时雨量超过70 mm,并造成人员伤亡(以下简称为 “2019年过程”)。2020年4月11日,受高空槽和低层切变影响,深圳等地区仅出现稳定性小雨天气(以下简称“2020年过程”)。两次天气过程均发生在华南前汛期早期,环流背景有一定相似性,但2020年4月11日并未发生MCS活动。本文对两次降水过程进行对比,着重分析2019年4月11日MCS发生条件及对强降水的影响,对比分析不同热力和动力条件对前汛期华南沿海地区MCS发生的影响。

1 数据与方法

本文采用的分析数据主要包括:

1)降水数据选用广东、香港和澳门地区共1 259个自动气象站逐小时观测数据,时间段包括2019年4月11日和2020年4月11日,文中24 h累计雨量为11日08时—12日08时。

2)欧洲中期天气预报中心(ECMWF)发布的ERA5再分析数据,新发布的ERA5数据较上一代ERA40再分析数据有较大改进,时间分辨率提高到逐小时,空间分辨率也有一定提高,水平分辨率为0.25°×0.25°,垂直方向从1 000 hPa到1 hPa共37层,可以用于分析中小尺度系统的快速演变过程。使用的ERA5再分析数据的要素包含高度场z、水平风场u和垂直速度w,水平散度d,其中垂直速度单位为Pa·s-1,垂直速度为负时表示上升运动,为正时表示下沉运动。

3)FY-4静止气象卫星红外云图,选用波长为13.2 μm的红外通道;并使用逐时FY-2G卫星的相当黑体亮温(black body temperature,TBB)数据,用于分析MCS和强对流活动特征。

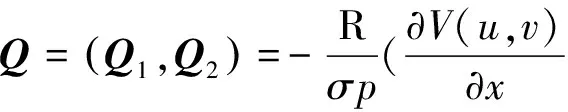

本文还利用ERA5再分析数据计算了Q矢量,对暴雨过程进行诊断,Q矢量通过公式(1)计算得到。Q矢量的辐合区有利于上升运动加强,Q矢量综合动力和热力条件,因而常用于诊断暴雨和MCS活动。

(1)

其中Q1和Q2分别为x和y方向上的Q矢量,R为气体常数,σ为静力稳定参数,p为气压,u和v分别为纬向风和经向风,T为温度。

2 降水实况

2019年4月11日傍晚起广东自西向东出现了大范围降水,降水集中在广东省西部到珠三角等地区(图1a),雨带呈现东西向带状分布,西部云浮和肇庆等地区24 h累计雨量为20~40 mm;珠三角地区降水更为明显,雨量为20~70 mm;深圳有72个自动气象观测站出现了50 mm以上的暴雨,最大雨量为106.4 mm。此次过程突发性强,降水持续时间短,大部分地区降水集中发生在1~2 h内,深圳国家基本气象站过程降水46 mm,仅21—22时小时雨量就达到43.4 mm(图2a);累计雨量最大站为深圳光明区新湖街道,其中20—22时雨量100.6 mm,占过程雨量95.9%;西部云浮和肇庆等地区的降水也集中发生在1~2 h内(图略),以上说明2019年4月11日的降水过程以短时强降水为主,降水过程并伴有短时雷暴大风(图2a)。

2020年4月11日傍晚起广东中北部到珠三角地区出现了大范围降水,雨带呈现东北—西南向分布(图1b),过程累计雨量相对较小,粤东地区局部雨量达到20 mm,其他大部地区累计雨量在10 mm以下,深圳自动气象观测站最大雨量为14.8 mm。2020年降水过程发生比较持续稳定,深圳国家基本气象站的降水持续长达6 h,其中12日01—02时为微量降水,整个过程小时雨量均在0.5 mm以下,以上说明2020年4月11日过程以稳定性降水为主。降水过程结束后,部分站点观测到持续时间较长的6级以上大风(图2b),这可能和锋面活动有关。

图1 两次降水过程24 h累计降水量分布(等值线,单位:mm;图中“十”字代表深圳位置;a. 2019年4月11日08时—12日08时,b. 2020年4月11日08时—12日08时)Fig.1 Distribution of 24-h accumulated precipitation during the two precipitation processes (isoline, units: mm; cross denotes location of Shenzhen; a. from 08:00 BST 11 to 08:00 BST 12 April 2019, b. from 08:00 BST 11 to 08:00 BST 12 April 2020)

2019年过程中降水表现出较强对流性特征,2020年过程的降水以稳定性为主,两次过程降水性质差异和温度有一定关系。2019年上旬深圳无降水过程,气温持续偏高,2019年4月11日最高气温达到28.8 ℃(图2a)。2020年4月6—7日深圳出现了明显降水(图略),受降水影响气温持续偏低,2020年4月11日深圳最高气温仅为25.4 ℃(图2b)。

3 成因分析

3.1 云图特征

上述分析可见,两次降水过程对流活动差异明显。卫星云图的云顶亮温和TBB数据等可以定量反映对流活动强度[4],云顶亮温和TBB越低说明对流云顶发展越高,对流活动越强烈,其中TBB小于-52 ℃常用作识别和表征MCS活动的重要定量分析指标[4]。

2019年4月11日16时(图3a)在广西东部、珠三角北部和广西北部存在分散发展的对流云团,分别标记为A、B和C。A云团发展最为旺盛,云顶亮温低于210 K,TBB低于-52 ℃区域在100 km以下,达到了β中尺度对流系统(MCSβ)标准;B云团和C云团还是发展初期的对流性云团。16时广东大部分地区为850 hPa切变南侧偏西风和副热带高压西侧的西南风辐合,有利于对流云团组织发展增强。受到低空切变南侧的辐合环境场影响,A、B和C云团东移发展增强,A云团东移过程中组织成为长轴达到250 km的椭圆形MCS(图3b)。20时A、B和C三块云团发展连为一片,粤东的B云团和广西北部的C云团云顶亮温升高,对流性减弱;A云团TBB低于-52 ℃的区域明显扩大,进一步发展为近圆形的中尺度对流复合体(MCC)。20时A云团边缘已经东移至深圳西部地区,距深圳的强降水发生尚有一个小时,MCS的云图特征对此次强降水有较强指示意义。20时MCS已经位于高空切变后部,环境风场不利于MCS后续发展,随后MCS云团东移减弱,云顶亮温明显升高。2019年过程中MCS活动和深圳强降水发生时段是吻合的。

图3 2019年4月11日FY-4A红外云图(色阶为红外通道亮温,单位:K)、850 hPa风场(风向杆,单位:m·s-1)和-52 ℃黑体亮温(等值线)演变(图中“十”字代表深圳位置;a. 16时,b. 18时,c. 20时,d. 22时)Fig.3 Evolution of FY-4A infrared cloud imagery (color scale for infrared channel brightness temperature, units: K), wind (shaft, units: m·s-1) at 850 hPa, and -52 ℃ TBB (isoline) on 11 April 2019 (cross denotes location of Shenzhen; a. 16:00 BST, b. 18:00 BST, c. 20:00 BST, d. 22:00 BST)

2020年过程中,卫星云图以发展较低的层状云为主(图4),云顶亮温在270 K左右,TBB没有达到MCS识别标准,说明2020年过程以稳定性降水为主。16时(图4a)广东境内有两条西南—东北向的带状云系:一条位于广东沿海地区(云带D),云带D东移过程中受到850 hPa辐散风场影响减弱;另一条位于广东西北部地区(云带E)。云带E和850 hPa的低空切变的辐合相关,随着切变东移南压,云带E东移南压过程有所加强,云顶亮温降低到260 K左右。22时云带E影响深圳地区,该时段深圳等地区出现了弱降水。和2019年过程不同,2020年过程中带状云系移动相对较慢,弱降水持续时间相对较长。

图4 2020年4月11日FY-4A红外云图(色阶为红外通道亮温,单位:K)、850 hPa风场(风向杆,单位:m·s-1)和-52 ℃黑体亮温(等值线)演变(图中“十”字代表深圳位置;a. 16时,b. 18时,c. 20时,d. 22时)Fig.4 The same asFig.3, but on 11 April 2020

3.2 大气环流

两次降水过程均发生在前汛期早期4月,发生时间和环流背景较为相似。2019年4月11日08时(图略),200 hPa高空急流位于长江流域,深圳上空为弱辐合区(图5a);500 hPa我国东部地区为横槽前部,925 hPa华南北部为弱偏北风;中低纬度588 dagpm等值线位于20°N附近,云南地区为较深的南支槽,受副热带高压西北侧和南支槽前的西南风的共同水汽输送,华南地区的比湿超过14 g·kg-1。20时200 hPa高空急流东移南压,深圳为急流中心的后部,高空辐散加强(图5a);中高纬度的500 hPa横槽转竖并东移至东部沿海地区(图6a)。伴随高空槽东移,低层850 hPa切变东移南压(图3),槽后低层偏北风引导冷空气到达珠三角地区,冷空气在华南地区常表现为海平面气压(sea level pressure,SLP)正变压,深圳SLP的24 h变压16时以后转为正变压(图5d),说明地面有冷空气影响到深圳。此次过程冷空气强度较弱,降水发生前地面上没有出现明显的偏北风。低纬度南支槽向东移动到云南东部地区,深圳地区的比湿进一步增加到16 g·kg-1(图6a),水汽条件的改善为MCS发展提供了有利的条件。受高空槽后偏北风和南支槽前的西南风共同影响,深圳低层流场呈现辐合,但辐合相对较弱(图5d)。综上,2019年过程热力和水汽条件较好,有利于MCS发展,但低层辐合等动力条件相对较弱。

2020年过程200 hPa高空急流中心位于江南地区,随着急流中心的加强深圳高空辐散15时以后有所加强,但较2019年过程偏弱(图5a)。500 hPa上南支槽位于西藏附近(图6b),南支槽较浅且位置偏西,槽前西南风和水汽输送较弱,华南沿海地区比湿相对较低,在12~14 g·kg-1。中纬度我国东部地区上空为东北—西南向的高空槽(图6b),高空槽较2019年(图6a)更深。伴随着高空槽东移,低层切变东移南压(图4),华南地区低层偏北风增强(图6b),风速达到6 m·s-1,较2019年过程风速明显偏大,对应于广东沿海低层存在较强的风场辐合(图5b)。低层的偏北风引导冷空气南下,但由于2020年过程的前期温度较低,SLP相对较高(图5c),4月11日SLP为负变压;但18时以后,负变压幅度明显变小,可能和弱冷空气扩散到深圳有关。综上,2020年过程的低层辐合动力条件较强,但热力条件较弱。

图5 两次降水过程深圳地区(114°E,22.5°N)的200 hPa散度(a;单位:10-5 s-1)、925 hPa散度(b;单位:10-5 s-1)、海平面气压(c;单位:hPa)和24 h海平面气压变压(d;单位:hPa)的时间演变(实线为2019年过程,虚线为2020年过程)Fig.5 Evolution of divergence (a; units: 10-5 s-1) at 200 hPa, divergence (b; units: 10-5 s-1) at 925 hPa, sea-level pressure (c; units: hPa), and 24-h variation of sea-level pressure (d; units: hPa) in Shenzhen (114°E, 22.5°N) during the two precipitation processes (solid line for the process in 2019, dash line for the process in 2020)

图6 两次降水过程500 hPa高度场(等值线,单位:dagpm)、925 hPa风场(风向杆,单位:m·s-1)和比湿(色阶,单位:g·kg-1)分布(图中“十”字代表深圳位置;a. 2019年过程,b. 2020年过程)Fig.6 Distribution ofgeopotential height (isoline, units: dagpm) at 500 hPa, wind (shaft, units: m·s-1) at 925 hPa, and specific humidity (color scale, units: g·kg-1) during the two precipitation processes (cross denotes location of Shenzhen; a. the process in 2019, b. the process in 2020)

两次过程的环流差别在深圳地区的时间-垂直剖面非常明显(图7)。2019年4月11日早上起,深圳地区的假相当位温呈现出随高度减小,为弱的层结不稳定;低层为偏南风(图7a),并不断增强达到急流强度。随着西南风的水汽输送,12时之后深圳地区低层900 hPa以下最大比湿超过了17 g·kg-1,低层的假相当位温升高,不稳定层结发展。低层西南风的暖湿气流输送,为MCS发展提供有利的不稳定层结条件。不稳定层结的加强有利于2019年过程中对流活动触发和强的上升运动,19时以后深圳的上升运动明显增强,且上升运动随高度增强。2020年4月11日早上到上午,深圳受相对较弱的偏南风影响(图7b),09时前为弱的下沉气流,不利于比湿增加和不稳定层结的建立,假相当位温随高度变化较小,说明深圳地区处于近乎中性的层结条件。2020年过程深圳的中性层结环境下,上升运动相对较弱且随高度减弱,对应于2020年过程以稳定性降水为主。

图7 深圳地区(114°E,22.5°N)经向风-垂直风(箭头表示垂直速度,单位:-10-2 Pa·s-1)、温度(色阶,单位:℃)和假相当位温(等值线,单位:K)时间-高度剖面图Fig.7 Time-height cross section of meridional-vertical wind (arrow for vertical velocity, units: -10-2 Pa·s-1), temperature (color scale, units: ℃), and pseudo-equivalent potential temperature (isoline, units: K) in Shenzhen (114°E, 22.5°N) during the two precipitation processes

3.3 物理量

大气层结是影响强对流活动发生的重要影响因素,图8给出距离深圳较近的香港的两次过程20时探空图进行对比。2019年过程温度的垂直递减率较大,地面温度为27.0 ℃,700 hPa温度降低到8.8 ℃,对应的对流有效位能(convective available potential energy,CAPE)为1 565.3 J·kg-1;2020年过程温度递减率较小,地面温度为22.6 ℃,700 hPa温度降低到7.4 ℃,对应20时CAPE值为96.7 J·kg-1。两次过程温度层结差异明显,2019年过程低层大气层结不稳定为MCS发展提供了不稳定能量;2020年较低的CAPE不利于强对流以及MCS的发生发展。通过物理量对比,2019年过程中K指数、抬升指数等均对强对流发生有较好指示意义,2020年过程的对流抑制达到-24.4 J·kg-1,不利于强对流发生。

图8 2019年4月11日20时(a)和2020年4月11日20时(b)香港探空图Fig.8 Skew t-lnp chart at Hongkong at 20:00 BST 11 April 2019 (a) and 20:00 BST 11 April 2020 (b)

物理量CAPE主要考虑了热力和水汽垂直分布对强对流活动的影响,降水过程是由热力和动力条件共同作用的结果,Q矢量综合考虑热力和动力分布对垂直运动的影响。图9给出了两次降水过程的Q矢量及其散度分布。2019年4月11日08时,广东中部到珠三角地区为明显的Q矢量辐合区,20时Q矢量辐合的大值区和08时的区域较为一致,但辐合略有减弱,这可能和MCS已经移过粤西地区有关。Q矢量辐合大值区和MCS发生区域是基本吻合的,说明Q矢量对MCS发生有一定指示意义。2020年4月11日08时,Q矢量辐合大值区位于粤西和珠三角北部地区,但矢量辐合相对较弱;20时Q矢量辐合强度进一步减弱并移到海上,珠三角北部地区转变为Q矢量的辐散区,不利于强对流的发生。

图9 两次降水过程925 hPa温度场(等值线,单位:℃)、Q矢量(箭头,单位:1017 hPa-1·s-1)和Q矢量散度(色阶,单位:m·kg-1·s-1)分布(图中“十”字代表深圳位置;a、b. 2019年过程,c、d. 2020年过程)Fig.9 Distribution of temperature (isoline, units: ℃), Q-vector (arrow, units: 1017 hPa-1·s-1), and divergence of Q-vector (color scale, units: m·kg-1·s-1) at 925 hPa during the two precipitation processes (cross denotes location of Shenzhen; a/b. the process in 2019, c/d. the process in 2020)

4 结 论

本文对比分析了前汛期深圳两次降水过程特征以及强对流发生条件,两次降水过程发生在较为相似的天气背景下,但两次过程的强对流特征有明显差异,本研究对预报前汛期短时强降水以及MCS活动有一定参考意义。主要结论如下:

1)两次降水过程发生背景较为相似,低纬度副热带高压北侧在20°N附近,副热带高压和南支槽共同作用下,加强的西南风有利于向华南水汽输送增强;中高纬度高空槽后偏北风引导弱冷空气和西南风辐合在珠三角地区,对流的触发与边界层辐合线有关,两次过程发生均和地面弱冷空气活动有关。

2)2019年过程南支槽较深且位置偏东,西南气流较强,深圳等珠三角地区的温度较高,湿度较大,层结不稳定,深圳等珠三角地区CAPE较大,均有利于MCS活动的发生发展,并造成了大范围强对流天气;但由于低层辐合的动力条件相对较弱,过程持续时间较短,降水集中发生在1~2 h。

3)2020年过程中南支槽较浅且位置偏西,西南气流相对较弱,深圳等珠三角地区温度和湿度条件较弱,深圳等珠三角地区不稳定层结条件较弱,CAPE也偏小;低层辐合条件相对较好,降水过程以稳定性降水为主,持续时间相对较长。

4)华南前汛期降水发生是热力和动力条件共同作用下产生的,Q矢量综合考虑了热力和动力条件,Q矢量散度在2019年4月11日的强对流发生前12 h珠三角地区较大,对MCS活动以及强对流发生有较好的指示意义。