注空气低温氧化对高凝油的影响——以沈625块为例

2021-08-24闫红星

闫红星

(中国石油辽河油田分公司勘探开发研究院,辽宁盘锦 124010)

注空气提高油藏采收率技术最早可以追溯到上世纪60年代。油藏在注空气开发过程中,注入的空气会与地层中的原油发生低温氧化反应,生成CO、CO2等气体,最终与空气中的N2混合形成“烟道气”,起到驱替的效果。此外,注空气开发过程的低温氧化反应能释放出一定热量,油藏中原油受热后黏度降低、易于流动[1–2]。注空气开发作为注水开发的接替技术,运行成本低、不受地域限制,可以提高原油采收率,具有广阔的应用前景。

目前,室内研究多侧重于轻质油的动力学特征、热分析、数值模拟等方面[3–4],注空气的室内实验研究还处于起步与发展阶段,而针对高凝油油藏注空气开发方面的研究更少,特别是低温氧化前后原油与伴生气物理化学性质变化特征的研究。本文通过模拟高凝油注空气低温氧化过程,从原油的宏观特征、微观变化以及伴生气的组成等方面,揭示低温氧化后高凝油性质的变化,为高凝油油藏注空气开发提高采收率提供重要依据。

1 原油低温氧化原理

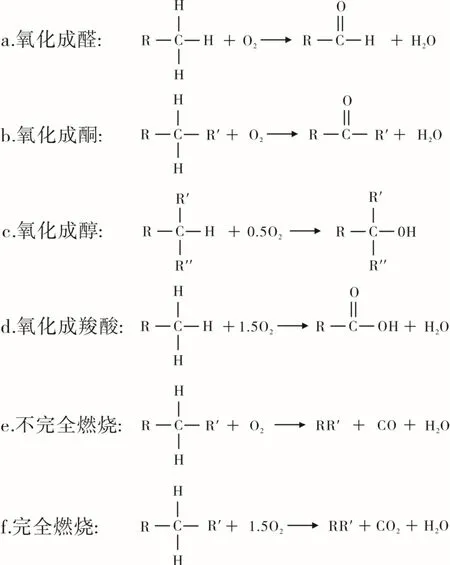

原油低温氧化反应复杂,很难用单一的化学反应方程表示,一方面空气中的O2会与原油发生氧化反应生成醛、酮、醇、羧酸等有机化合物,另一方面原油会发生键裂反应并生成CO、CO2等伴生气组分。原油低温氧化过程包含加氧反应和键裂反应,如图1所示,a~d属于加氧反应,e和f则属于键裂反应。

图1 原油低温氧化化学反应

2 样品与实验

2.1 样品基本特征

选取辽河油田沈阳采油厂沈625块的高凝油样品,50 ℃时地面脱气原油黏度为53.64 mPa·s,20 ℃密度为0.881 6 g/cm3,凝固点为48 ℃,含蜡量为32.85%,具有高凝固点、高蜡的特征,属于典型的高凝油。

2.2 模拟实验

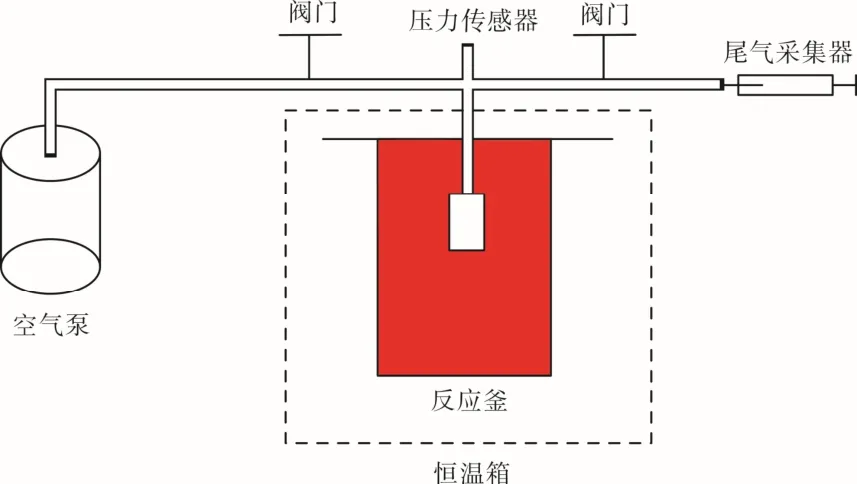

沈625块油藏地层温度为116 ℃[4],为了更好地获取具有代表性的原油与伴生气样品,采用氧化釜模拟地层条件下高凝油注空气低温氧化(图2),并将实验温度设定为110 ℃,反应时间设定为180 h。具体实验流程如下:①向反应釜内注入一定量的高凝油样品;②用空气泵向反应釜内注入空气,当压力传感器为6.7 MPa时关闭空气泵;③将反应釜放置5 h,检查各部件的气密性,确保无漏气;④开启恒温箱,将温度设定为110 ℃,恒温180 h;⑤反应结束后,关闭恒温箱,待反应釜自然冷却至室温,确保温度与压力降至安全范围后,采集原油与伴生气样品。

图2 高凝油低温氧化实验流程

2.3 样品分析

原油的黏温曲线采用德国哈克公司的RV30旋转黏度计进行测量,执行标准为《SY/T 0520–2008原油黏度测定-旋转黏度计平衡法》;原油SARA组成采用日本三菱公司的MK–6s型棒状薄层色谱分析仪,执行标准为《SY/T 5119–2008岩石中可溶有机物及原油族组分分析》;原油的全烃气相色谱特征在7890A型上进行检测,采用规格为60.00 m×250.00 μm×0.25 μm的弹性石英毛细柱,温度在先40 ℃恒温6 min,然后升温至310 ℃(升温速率为6 ℃/min)并保持40 min,检测器为氢火焰离子化检测器,载气为He(纯度99.99%),进样量约0.1~0.2 μL,执行标准为《SY/T 5779–2008石油和沉积有机质烃类气相色谱分析方法》。

对采集的伴生气在瓦里安CP-3800型气相色谱仪上检测并分析气体组成特征,采用规格为30.00 m×0.32 mm×4.00 μm的弹性石英毛细柱,120 ℃恒温,采用热导池检测器,载气为He(纯度99.99%),参考标准《SY/T 0529–1993油田气中C1~C12,N2,CO2组分分析 关联归一气相色谱法》标准执行。

3 实验结果分析

3.1 原油黏度与族组分特征

原油黏度是反映原油性质变化的最直接指标。原油在经历低温氧化后,黏度略微增加,50 ℃时黏度由53.64 mPa·s增加到55.30 mPa·s,在其余温度点也呈现同样的规律,同一温度条件下低温氧化后高凝油黏度高于高凝油原样的黏度(图3)。虽然高凝油黏度增加,但增加幅度不大,基本不会对高凝油油藏的开发产生影响。

图3 高凝油低温氧化前后黏温曲线对比

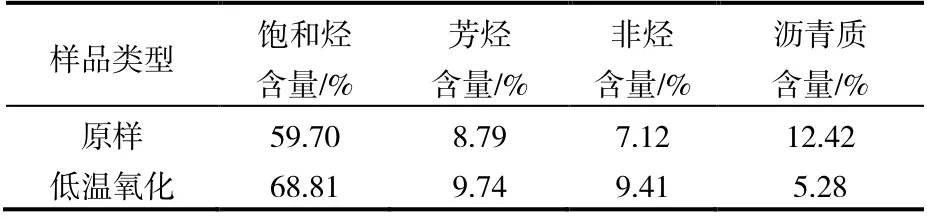

从高凝油低温氧化前后的族组分的对比看出(表1),经历低温氧化后,高凝油中饱和烃、芳烃和非烃含量增加,沥青质含量减小,其中饱和烃含量增加较为明显,从59.70%增加到68.81%,增大9.11%,芳烃含量和非烃含量分别增加了0.95%、2.29%,沥青质含量从12.42%降低到5.28%,减小了7.14%。这表明高凝油在低温氧化过程中,存在大分子的键裂反应,生成分子量相对较小的饱和烃、芳烃,也存在加氧反应或中小分子的缩合反应,生成分子量较大、极性较强的非烃类化合物。同时,原油族组分相对含量是导致原油黏度变化的直接原因,特别是非烃和沥青质中含有大量的硫、氮、氧等大分子极性化合物,极易引起原油黏度的增加[5–8]。

表1 高凝油低温氧化原油族组分变化特征

3.2 原油饱和烃特征

原油饱和烃的分布特征与参数可以借助气相色谱分析技术开展定性与定量描述。图4为高凝油低温氧化后的饱和烃气相色谱图,原样中饱和烃呈明显的单峰型分布,碳数分布在nC7~nC35,主峰碳较小,主峰碳为nC15,并且在主峰碳之后饱和烃下降明显,类异戊二烯烃中的姥鲛烷(Pr)和植烷(Ph)与相邻的饱和烃(nC17和nC18)相比含量较高。经历低温氧化后,饱和烃气相色谱图仍然呈单峰型分布,但碳数分布范围变小,为nC9~nC37,Pr和Ph的分布特征与原样基本一致。

姥鲛烷与植烷的比值(Pr/Ph)是判断氧化还原环境和成熟度的良好指标。一般认为,高含量的姥鲛烷指示富氧的环境,高含量的植烷指示缺氧的还原环境,此外,热成熟作用也会影响Pr/Ph比值,热成熟作用越强,该比值越高[9]。如表2所示,高凝油低温氧化前后Pr/Ph比值始终大于1,并且稳定在2.23~2.24之间,这是因姥鲛烷与植烷的热稳定性相对较好,在低温氧化过程中不会发生相对含量的改变。原油轻重比(∑nC21-/∑nC22+)是小分子量正构烷烃与大分子量正构烷烃的比值,既是反映热演化程度的指标,又是反映母质来源的参数,一般随着热演化程度的增加、水生生物来源比例的增大,轻重比值则越大,相应的原油品质也越好[10–11]。如表2所示,在低温氧化前原样的轻重比值较大(1.59),经历低温氧化后,该比值明显降低(0.73),结合饱和烃的色谱图特征与族组分数据认为,高凝油在注空气低温氧化过程中受温度作用的影响,沥青质等分子量较大的组分发生了键裂反应,生成饱和烃中的长链烷烃而引起轻重比值的变化。

表2 高凝油低温氧化饱和烃参数对比

3.3 伴生气组成特征

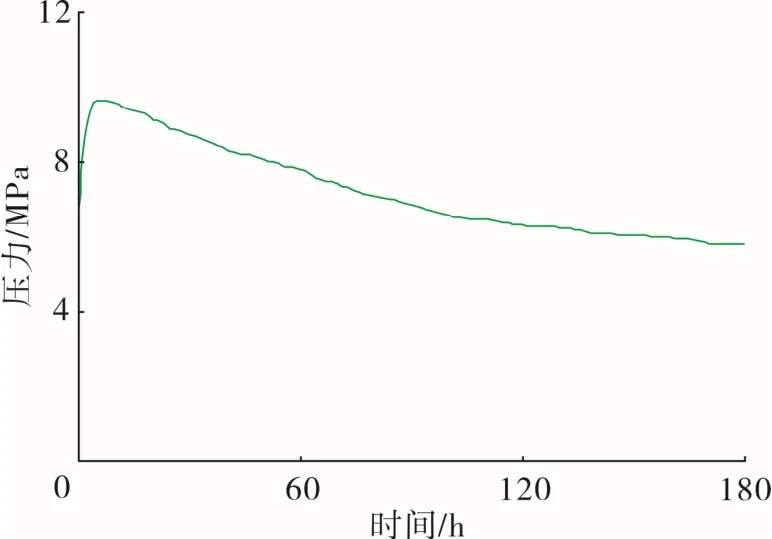

图4是低温氧化反应过程中反应釜压力随时间的变化曲线。从图4得知,在模拟实验初期,反应釜压力由6.7 Mpa升高至近10.0 Mpa,随着反应的进行,压力缓慢下降并趋于稳定,这主要是因为在反应初期反应釜中的空气为常温,温度升高,空气中的分子逐渐被加热,分子活动加剧造成体系压力的升高,该阶段体系压力的变化主要是受物理作用影响;随着时间增加,空气中的O2与原油接触发生氧化反应,O2逐渐被消耗,气体的总物质量逐渐减少,当空气中的O2被消耗到一定程度时,体系压力趋于稳定,该阶段体系压力的变化主要受化学作用影响。

图4 高凝油低温氧化前后饱和烃气相色谱

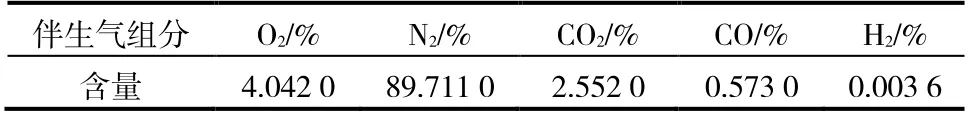

表3伴生气特征显示,高凝油低温氧化反应后O2含量下降(空气中O2含量约21%),N2惰性较强,一般不会与高凝油发生低温氧化反应,因此N2总物质量不发生变化,但是低温氧化后伴生气中N2含量增加到89.711 0%(初始含量约78%),这是因为高凝油低温氧化过程中气体的消耗量高于键裂反应等原因引起的气体的增加量。伴生气中存在CO2(2.552 0%)与CO(0.573 0%),表明高凝油发生了缓慢的燃烧反应,CO2为高凝油完全燃烧的产物、CO为高凝油不完全燃烧的产物。表明低温氧化过程中伴随有化学键的键裂反应,因为只有化学键的断裂才会生成CH4与H2气体。H2的存在表明高凝油发生了键裂反应,因为只有键裂反应才会生成H2等原油裂解的产物。

图5 高凝油低温氧化压力随时间变化

表3 高凝油低温氧化伴生气组分

3.4 低温氧化反应方程

气体组分中N2惰性较强,一般认为不参与氧化反应,可以用N2含量来计算参与高凝油低温氧化反应前后O2、CO与CO2的量[12–15]。如表4所示,在相同的温度、压力条件下,气体组分的物质量与气体体积成正比,假设低温氧化前气体中N2含量为N mol,O2含量为0.269 2N mol,低温氧化后O2含量为0.045 1N mol,因此推断O2消耗量为0.224 1N mol,并生成了0.028 4N mol CO2和0.006 4N mol CO。

表4 高凝油低温氧化伴生气参数统计

由完全燃烧的反应式(1)和不完全燃烧的反应式(2)可知,生成CO2和CO消耗的O2分别为0.042 6N mol和0.006 4N mol,剩余0.175 1N mol O2参与到高凝油的低温氧化反应中生成醛、酮、醇、羧酸等含氧化合物。在低温氧化阶段生成醛、酮、醇、羧酸等化合物,化学反应过程复杂,很难用单一的化学反应式来描述,假设参与反应生成醛、酮、醇、羧酸所需O2的物质的量均相等(即1∶1∶1∶1),可将这4类加氧反应的方程式合并为反应式(3)。最终按照O2参与完全燃烧、不完全燃烧以及加氧反应的比例,可以将3个反应式合并成高凝油低温氧化的化学反应式(4)。

其中R表示参与反应的高凝油,R′为低温氧化后的高凝油,包括烃类化合物、含氧有机化合物或轻质挥发性组分。可以看出,高凝油的低温氧化过程既有加氧反应,生成醛、酮、醇以及羧酸等含氧化合物,又有键裂反应生成CO与CO2,结合化学反应方程式认为高凝油在低温氧化过程以加氧反应为主、键裂反应为辅,加氧反应的是高凝油低温氧化的主要形式。

4 结论

(1)高凝油注空气低温氧化过程中以加氧反应为主,并伴有轻微的键裂反应,大部分O2与原油结合生成醛、酮、醇、羧酸等含氧化合物,少部分生成CO2与CO。

(2)高凝油注空气低温氧化过程中,饱和烃、芳烃、非烃含量增加,沥青质含量降低,原油族组分含量的变化是导致原油物性变化的直接原因。

(3)低温氧化后的伴生气中仍然有O2存在,在实际生产过程中应注意控制伴生气中O2浓度,避免安全事故发生。