郭庆藩与王先谦集解《庄子》引书比较

2021-08-23张蔚虹

张蔚虹

(岭南师范学院 文学与传媒学院,广东 湛江 524048)

清光绪至宣统时期,《庄子》研究在义理、阐释和考据方面都取得较高的成就,其中两位湖南籍学者郭庆藩和王先谦就是研究《庄子》的典型代表。郭庆藩的《庄子集释》(下简称《集释》)[1]和王先谦的《庄子集解》(下简称《集解》)[2]是两部具有较高水准的代表性著作。两部文献于晚清先后问世,《集释》成书于光绪二十年(1894年),《集解》成书于宣统元年(1909年)。二书都大量引用了前人注疏《庄子》的文献,以及经史子集四部文献书证,可谓是庄学集注类研究的双璧,均在庄学研究史上占有重要的地位,但二书在征引书证的类别、种数、方式、目的等方面则存在差异。今从引书的角度加以比较,试图发现郭、王二人引书的不同特点,并由此窥探他们各自呈现的治庄重点以及在庄子学史上的学术价值。

一、《集释》与《集解》引用《庄子》著述

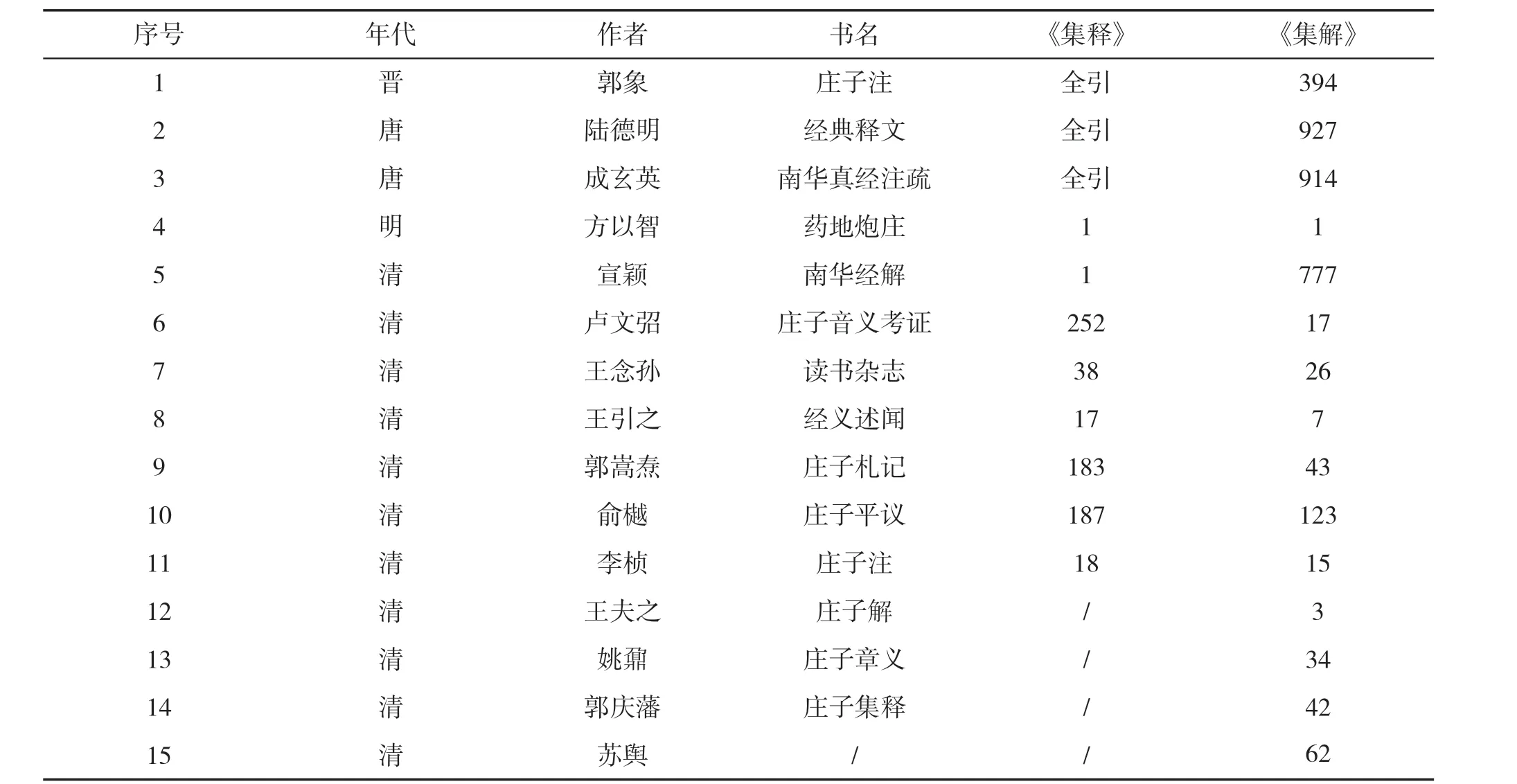

《集释》《集解》在研治《庄子》时,都引用了大量《庄子》注疏文献,我们分别对两部书进行了统计,发现《集释》共引书11种,《集解》共引书15种,但同引一部文献,引用的次数并不相同,我们分别列表比较,详见上页表1。由表1可见,《集释》《集解》在征引注《庄子》诸家文献方面,二书引用文献各有偏好。

表1 《集释》《集解》所引《庄子》注疏文献比较表

(一)引书种类不同

《集解》引书比《集释》多。《集释》主要收录了晋代郭象《庄子注》、唐代成玄英《庄子疏》和陆德明《庄子音义》等书的注释,涉及庄学著作11种。《集解》除了引用陆德明的《庄子音义》外,还大量引用了清代注家及后学的观点,征引庄学著作15种。《集解》较《集释》多征引了王夫之、姚鼐、苏舆及郭庆藩四家注《庄子》文献。在这四家当中,引用较为特殊的是苏舆和郭庆藩。苏舆是王先谦的学生,王氏并不因师徒关系而未予征引,反而大量征引了苏舆治《庄子》之成果,苏舆治庄文献书名未详。郭庆藩整理注释《庄子》早于王先谦,郭氏书著成之后,王先谦还为其作序,因而《集解》也大量借鉴了郭氏治《庄子》之成果。

(二)引书频率不同

《集释》在11种庄学引书中,郭象的《庄子注》、陆德明的《庄子音义》、成玄英的《庄子疏》几乎全引;而《集解》则并非全引这三种著作。《集释》征引卢文弨、王念孙的成果也较《集解》多。其中王念孙的《读书杂志余编·庄子三十五条》基本收录,俞樾、郭嵩焘等人的治庄著述虽未全引,也收录较多,且所引并不仅限庄学专著,还收录了王念孙等人散见于其他著述中的诸多《庄子》注疏。如引王念孙除《庄子注》外,还有《读书杂志·晏子春秋杂志》,《读书杂志·淮南内篇杂志》等。而《集解》在征引清代王念孙的成果上,数量没有《集释》多。但征引宣颖的成果比《集释》多,相差悬殊。《集解》也大量引用了其弟子苏舆的成果,比引用郭庆藩《集释》还要多。其他征引注《庄子》诸家之频率上的差异表现也较为明显,这里不再赘述。今举两事以说明。

1.引宣颖说

二书征引注《庄子》成果差异较为明显的是对待宣颖的《南华经解》。《集释》征引《南华经解》仅一处,且为间接引用,称“此兼采宣氏说,较郭训为长。”(见《集释·大宗师》),而《集解》对宣颖《南华经解》的注引则多达780处,引用次数仅次于陆德明的《庄子音义》。究其原因,当与郭、王二氏训释侧重点及《南华经解》本身的特点有关。《南华经解》注重以儒解庄。宣颖在《南华经解序》中曾说到庄子与孟子之共通之处:

盖自孔子没而微言绝,七十子丧而大义乖,尧桀之诽誉与儒墨之是非至今而未有明也。尧之誉以便憸人;桀之诽以骄处士,儒之是变而为墨,墨之非浸附于孔。是四者以眩瞀天下之聪明与其议论,虽有命世圣哲,述宣六经、《语》《孟》以统一道术,莫之能定。孟子之世,有蒙庄者,独著一书,其言曰:“知止其所不知,言止其所不言,至矣。苟为明于不知之知,不言之言,而当世诽誉是非之情斯有所止。吾独惜夫庄与孟同时而不相知也。[3]

从上面序言中可以看出宣颖以儒解庄之意。出于同样对现实的关注,致使宣、王二人对待庄子的态度有诸多相似之处,二人都不同程度地认同《庄子》存在入世思想,王先谦在《庄子集解序》中云:“夫古之作者,岂必依林草,群鸟鱼哉!余观庄生甘曳尾之辱,却为牺之聘,可谓尘埃富贵者也。然而贷粟有请,内交于监河;系履而行,通谒于梁魏;说剑赵王之殿,意犹存乎捄世。遭惠施三日大索,其心迹不能见谅于同声之友,况余子乎!吾以是知庄生果非能回避以全其道者也。”[4]1但正如方勇在《庄子学史》中所说,王先谦并未过多采用宣颖以儒解庄的思想,对宣颖的儒学训释进行了大量删减[5]201。而仅保留其对字词文义的训释。如《庄子》第一篇《逍遥游》,宣颖作了诸多儒学解释,而此篇王先谦《集解》仅收一条训释,即:“窅然,深远貌。”这或许与王先谦所言“喜怒哀乐,不入于胸次”,强调“内圣”而非“外王”的基本治庄态度有较大关联。宣颖生于清初,而王先谦生于晚清,《集解》作于宣统元年,生逢乱世,其继为郭庆藩《庄子集释》作序之后再出庄学著述,尊“内圣”而弃“外王”,或属无奈之举。

2.引苏舆说

二书引书表现明显不同的还有《集解》兼引后学著作。《集解》大量征引苏舆治《庄》成果,而《集释》未引。《集解》征引其弟子苏舆之说来注释《庄子》,共引用60余次,比引郭庆藩《集释》还要多,可见王先谦对后学之说非常重视,并没有因为苏舆是其弟子而不引用。例如:

(1)《庄子·人间世》:“若成若不成而后无患者,唯有德者能之。”

《集解》先引成玄英说:“任成败于前涂,不以忧喜累心者,唯盛德之人。”再引苏舆云:“谓事无成败,而卒可无患者,惟盛德为能。”后复加案语:“成说颇似张浚符离之败,未可为训。苏说是也。”

(2)《庄子·大宗师》:“杀生者不死,生生者不生。”

《集解》引苏舆云:“‘杀生’二语,申释上文。绝贪生之妄觊,故曰‘杀生’;安性命之自然,故曰‘生生’。死生顺受,是不死不生也。”

按:例(1)和例(2)两例为《集解》引苏舆说,有时还对苏舆说作出评判,如例(1)称“苏说是也”,意思是赞同苏舆的说法。

此外,王夫之的《庄子解》《庄子通》和姚鼐的《庄子章义》,分别在疏解《庄子》文本、考释《庄子》章句等方面颇有研究,影响较大,王先谦在注庄时吸收了他们的研究成果,从引用情况来看,《集解》引用王夫之注3条、姚鼐注34条,而《集释》未曾引用。

二、《集释》与《集解》引用四部文献书证考述

《集释》《集解》二书除广引前人注疏《庄子》文献之外,还遍及经史子集四部文献。二书在征引经史子集四部文献方面,总体上看,《集释》征引书证比《集解》范围广、且种类多。《集释》大量征引四部文献为己注佐证,引书较详;《集解》注疏《庄子》则言简意赅,音义训诂多引前人庄学注疏,而引经史子集书目相对较少,也较《集释》简略。二者具体征引四部文献书证比较见表2。

表2 《集释》《集解》引用四部文献书证表

1.在引书部类和引书次数上,《集释》均多于《集解》,其中尤以经部最为明显。《集释》引用经部书78种,共引用390次,而《集解》引用经部书19种,共引用59次。《集解》引用种类和次数最多的是子部,凡引书21种,引用131次,但还是比《集释》引用的种类、次数少。

2.就二书引书之倾向言,《集释》引小学类最多,引书28种,引用192次。小学类书主要是指《尔雅》《说文》《方言》《广雅》《字林》《玉篇》等。其次为正史类,引书18种,引用143次。引用的正史类书主要有《史记》《汉书》《后汉书》及其注疏文献等。《集解》引道家类最多,引书5种,引用104次。引用道家类文献有《道德经》《列子》《列子注》《列子释文》《文子》。其次为小学类,引书10种,引用39次,不及《集释》引用小学类文献多。例如:

(3)《庄子·应帝王》:“泰氏,其卧徐徐,其觉于于。”

《集释》:“庆藩案:于于,即盱盱也。《说文》:‘盱,张目也。’”

(4)《庄子·逍遥游》:“有神人居焉,肌肤若冰雪,淖约若处子。”

《集释》:“庆藩案:冰,古凝字,肌肤若冰雪,即《诗》所谓肤如凝脂也,《说文》,冰正字,凝俗字。”

(5)《庄子·逍遥游》:“奚以知其然也?朝菌不知晦朔。”

《集解》:“《列子·汤问篇》:‘朽壤之上,有菌芝者,生于朝,死于晦。’”

例(3)《集释》引《说文》对“于于”进一步释义;例(4)《集释》依据《说文》,以为“冰”为正字,“凝”为俗字。前两例,《集解》均未作注。例(5)《集解》重点引《列子》解释词义,并非引用小学类文献。

3.从引书数据差异看,二书各自呈现治《庄子》特点。《集释》引书侧重经部,经部书中又偏重小学类书籍,其中《说文》是引用次数最多之书。而《集解》引书侧重子部,子部书中又偏重道家书籍,《列子》及张湛的《列子注》引用次数最多。由此我们不难发现,《集释》多引《说文》,侧重《庄子》的字词训释、名物考据。郭庆藩工于小学,深通六书文字之学,独爱《说文解字》,并进行不倦地研究,有《说文经字考辨证》《说文经字正谊》《许书转注说例》《说文答问疏证补谊》等研治《说文》的著作多部。《集释》是其文字训诂研究的代表之作,故于字词的训释、名物的考据颇见功底。而《集解》多引《列子》,因《列子》是道家重要典籍,《列子》所反映的思想和《庄子》有许多相似之处,王氏正是抓住这一点来引用它。《集释》与《集解》这种由引书呈现出的不同侧重与郭庆藩、王先谦二人的治庄特点、个人造诣等有密切关系。

三、《集释》与《集解》引用文献方式比较

从前文对《集释》《集解》引用前人注疏《庄子》文献和征引经史子集四部书证的统计来看,二书的引书方式主要体现在三个方面:一是引书详略不同;二是引书出处标注清晰度不同;三是全引与节引不同。

(一)《集释》引文献详,《集解》引文献略

《集释》和《集解》二书都采用于《庄子》正文后附注、疏、案的集解方式,但在具体做法上,二书存在差异。《集释》于《庄子》每段正文后分句训释,先列郭象《庄子注》,之后依次罗列成玄英《庄子疏》和陆德明《庄子音义》,之后便是摘引清代诸家所作的注释校勘,至于郭庆藩自己的观点,则附于其他注释之后,并引用大量四部文献以证其观点。《集解》则于每句正文后标注征引各家注释及其他文献书证,有时也于其后以案语形式附上自己的观点,注释方式较为简单明了。《集解》引书内容不求详尽,引用文献资料相对较少,不能为进一步研究《庄子》提供更多参考,有些不利,但却方便初学。例如:

(6)《庄子·应帝王》:“阳子居见老聃。”

《集释》:【疏】:“姓阳,名朱,字子居。”【释文】:“阳子居,李云:‘居,名也。子,男子通称。’”

《集解》:“成云:‘姓阳,字子居。’案:即杨朱,见《寓言篇》注。”

(7)《庄子·齐物论》:“万物尽然,而以是相蕴。”

《集释》引《释文》云:“蕴,本亦作缊。徐于愤反,郭于本反,李于问反。积也。”

《集解》引《释文》:“蕴,积也。”

例(6)《集释》先后征引成玄英《疏》和陆德明《释文》,《集解》则引成玄英之说,后附加案语,作进一步解释,言简意赅,表意清晰。例(7)给“蕴”作注,《集释》照录《释文》既注音又释义,《集解》则仅引《释文》释义。

《集释》还摘引了清代众多汉学家注释《庄子》的成果,尤其是对家世父郭嵩焘《庄子札记》的征引,具体而详细,郭嵩焘之成果也因《集释》的收录而得以保存。而《集解》虽也大量征引清代众家研治《庄子》成果,但同样多数征引文献内容较为简略。例如:

(8)《庄子·齐物论》:“欲是其所非而非其所是,则莫若以明。”

《集释》引家世父曰:“郭象云,有是有非者儒墨之所是也,无是无非者儒墨之所非也。今欲是儒墨之所非而非儒墨之所是,莫若还以儒墨反覆相明,则所是者非是而所非者非非矣。今观墨子之书及孟子之辟杨墨,儒墨互相是非,各据所见以求胜,墨者是之,儒者非焉。是非所由成,彼是之所由分也。彼是有对待之形,而是非两立,则所持之是非非是非也,彼是之见存也。莫若以明者,还以彼是之所明,互取以相证也。郭注误。”

《集解》引郭嵩焘云:“彼是有对待之形,而是非两立,则所持之是非,非是非也,彼是之见存也。”

(9)《庄子·人间世》:“匠石觉而诊其梦。”

《集释》引王念孙曰:“向秀、司马彪并云:‘诊,占梦也。’案:下文皆匠石与弟子论栎社之事,无占梦之事。‘诊’当读为‘畛’。《尔雅》云:‘畛,告也。’郭注引《曲礼》曰:‘畛于鬼神。’畛与诊,古字通。此谓匠石觉而告其梦于弟子,非谓占梦也。”

《集解》引王念孙云:“诊读为畛。《尔雅》:‘畛,告也。’告其梦于弟子。”

例(8)是征引郭嵩焘之成果,因郭嵩焘是郭庆藩之伯父,其治学之道,深得郭庆藩仰慕,故《集释》以原文照搬之方式加以征引,而《集解》则根据注释需要节选以引用之。例(9)同是征引王念孙的《读书杂志》,但《集释》征引详细。而《集解》则仅选取王氏注释要点而已。二书引文之差别,可见一斑。

(二)《集释》引文献出处或有未详,《集解》出处标注相对清晰

《集释》《集解》在引用前人庄学著述方面采取的方式也有不同,《集释》引文献出处标注方式或清晰,或有未详;《集解》引文献出处标示相对清晰。

从《集释》引文献出处看,《集释》在引用郭象《注》、成玄英《疏》、陆德明《音义》等文献的标注十分清晰,分别用“注”“疏”“释文”等字样标明。而《集释》在引用司马彪注和王氏父子著述上标示不是很清楚。今举例分析如下:

(10)《庄子·秋水》:“于是鸱得腐鼠,鹓鶵过之,仰而视之曰‘吓!’”

《集释》引《释文》:“吓,本亦作呼,同。许嫁反,又许伯反。司马云:‘吓怒其声,恐其夺己也。《诗》笺云:以口拒人曰吓。’”

(11)《庄子·逍遥游》:“故夫知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者,其自视也亦若此矣。”

《集释》:“庆藩案:而征一国,《释文》及郭《注》无训,成《疏》读‘而’为转语,非也。‘而’字当读为‘能’,能、而古声近通用也。官、乡,君、国相对,知、行,德、能亦相对。则‘而’字非转语词明矣。《淮南·原道篇》‘而以少正多’,高《注》:‘而,能也。’《吕览·去私》、《不屈》诸篇《注》皆曰:‘而,能也。’《墨子·尚同篇》:‘故古者圣王唯而审以尚同以为正长。’又曰:‘天下所以治者何也?唯而以尚同一义为政故也。’《非命篇》:‘不而矫其耳目之欲。’《楚辞·九章》:‘世孰云而知之?’《齐策》:‘子孰而与我赴诸侯乎?’而并与能同。《尧典》‘柔远能迩’,《汉督邮班碑》作‘而迩’。《皋陶谟》‘能哲而惠’,《卫尉衡方碑》作‘能悊能惠’,《史记·夏本记》作‘能智能惠’。《礼运正义》曰:‘刘向《说苑》能字皆作而’。是其例。”

(12)《庄子·胠箧》:“知诈渐毒颉滑坚白解垢同异之变多,则俗惑于辩矣。”

《集释》引王念孙曰:“渐,诈也,言小民方兴为诈欺,故下文曰罔中于信,以覆诅盟也。彼传训为渐化,则与下文不属。”

例(10)《集释》全部引用《释文》内容,标注十分清楚;例(11)实际上出自王念孙的《读书杂志·淮南内篇》,而郭庆藩则以案语形式进行表述,未标明出处,甚是不妥。例(12)所引王念孙曰内容,实见于王引之《经义述闻》。基于《经义述闻》中凡引其父王念孙言必标注“家大人曰”,而此条并未标注,应是王引之所言而郭氏误记,《集释》当作王念孙成果而直接引用。

关于《集释》征引高邮王氏父子之成果情况,王叔岷在《庄子校诠序论》中就曾指出:“凡王念孙、引之父子直接训释《庄子》之说,如《读书杂志余编》中之《庄子》部分仅三十五条,郭氏《集释》皆标出王氏父子之名;王氏父子训释他书,如《读书杂志》、《广雅疏证》、《经义述闻》、《经传释词》间接涉及《庄子》者甚多,郭氏则大都据为己说。”[6]4由此可见,《集释》引书有的并未明确标注,掠为己有,阅读《集释》时应加以辨别。

从《集解》引文献出处看,《集解》在引用诸家注疏《庄子》文献和经史子集四部文献方面都标注相对清楚,如引陆德明的《经典释文》,则直接标注出自《释文》。间接引用《释文》的则直接标注引书出处,如已经亡佚的《庄子》司马彪注,大部分出自陆德明的《释文》,而《集解》直接标注“司马彪云”,下文如重复引用则标注“司马云”。例如:

(13)《庄子·逍遥游》:“齐谐者,志怪者也。”

《集释》引《释文》:“齐谐,户皆反。司马及崔并云人姓名。简文云书。”

《集解》引司马彪云:“齐谐,人姓名。”又引简文云:“书名。”

例(13)的司马彪注和简文注均出自《释文》,《集释》标注出自《释文》。而《集解》则标明司马彪注和简文注。

另外,《集释》《集解》二书对引宣颖《南华经解》的标注处理方式也不相同。如:

(14)《庄子·大宗师》:“庸讵知夫造物者之不息我黥而补我劓,使我乘成以随先生邪?”

《集释》:“庆藩案:乘,犹载也。成,犹僃也。与《诗》‘仪既成兮’义同。黥劓则形体不备,息之补之,复完成矣。言造物者使我得遇先生,安知不使我载一成体以相随耶?此兼采宣氏说,较郭训为长。”

《集解》引宣云:“乘,犹载也。黥劓则体不备,息之补之,复完成矣。天今使我遇先生,安知不使我载一成体以相随邪?”

《集释》中提到宣颖《南华经解》谨此一处,且在“庆藩案”中述及,标注未详。而《集解》大量引用宣颖之说,且标注清晰。由此可见,二书对待宣颖之成果侧重程度也不同。

(三)《集释》多原文照搬,《集解》多删削提炼

《集释》《集解》在对待引文献内容时,采取的方式也有不同。《集释》多数以原文照录为主要方式,如《集释》引郭象《庄子注》、成玄英《庄子疏》、陆德明《庄子音义》,基本上是原文照录。而《集解》在引《庄子》注疏文献时多选择其重点语句,删削提炼,如《集解》在引宣颖、王夫子、郭嵩焘、苏舆等人的注《庄子》成果时,多为概括其大意而引用之。举例说明如下:

(15)《庄子·齐物论》:“罔两问景曰:‘曩子行,今子止。’”

《集释》引《释文》:“景,暎永反,又如字。本或作影,俗也。”

《集解》引《释文》:“景,本或作影,俗。”

此例《集释》与《集解》皆引《释文》注明俗字。《集释》原文照录《释文》,《集解》只引部分内容,说明俗字问题。

(16)《庄子·大宗师》:“厉乎其似世乎!”《释文》:“厉,崔本作‘广’。”

《集释》引俞樾曰:“郭注殊不可通。且如注意,当云‘世乎其似厉’,不当反言‘其似世’也。今案‘世’乃‘泰’之假字。《荀子·荣辱篇》‘桥泄者,人之殃也’,刘氏、台拱《补注》曰:‘桥泄,即骄泰之异文。’《荀子》他篇或作‘汏’,或作‘忕’,或作‘泰’,皆同。漏泄之泄,古多与外、大、害、败为韵,亦读如‘泰’也。又引《贾子》‘简泄不可以得士’为证。然则以‘世’为‘泰’,犹以‘泄’为‘泰’也。猛厉与骄泰,其义相应。《释文》曰:‘厉,崔本作广’。广大亦与泰义相应,泰亦大也。若以本字读之,而曰似世,则皆不可通矣。”

《集解》引俞云:“‘世’乃‘泰’之借字。广与泰义相应。”

例(16)同是征引俞樾《庄子平议》的内容,《集释》都是原文照录。而《集解》则对其内容进行了高度概括之后加以引用。

《集解》广泛征引前贤注《庄子》成果,并且在引用时常对诸家观点加以提炼概括,引文也极为简明扼要,这与《集释》引书方式差异较大,也是其引书表现最为突出的特点。再举王夫子《庄子解》一例如下:

(17)《庄子·养生主》:“缘督以为经。”

《集释》未引。

《集解》引王夫之云:“身后之中脉曰督。缘督者,以清微纤妙之气,循虚而行,自顺以适得其中。”

王夫之《庄子解》原文为:“身前之中脉曰任,身后之中脉曰督。督者,居静而不倚于左右,有脉之位而无形质者也。缘督者,以清微纤妙之气,循虚而行,止于所不可行,而行自顺,以适得其中。不居善之名,即可以远恶之刑。尽年而游,不损其逍遥;尽年而竟,无择于曼衍;尽年而应,不伤于天下;安万岁之不可知,而听薪之尽。则有生之年皆生也,虽死而固不亡也。”[7]104-105此条训释中王先谦选取王夫之注中与“缘督以为经”最为相关的内容,且做了大量删削,使“缘督”二字的训释更加简练明确。

四、《集释》与《集解》引用文献目的比较

《集释》与《集解》在引书目的方面,做法也存在差异。二书引书目的大体可概括以下两点。

第一,《集释》引文献,多为论证;《集解》引文献,重在取义。《集释》引书注释《庄子》,往往征引大量的文献材料,其目的多是为进一步释义作论证。《集解》引书注释《庄子》,则很少作繁琐论证,其引书目的主要侧重于释义。例如:

(18)《庄子·逍遥游》:“是鸟也,海运则将徙于南冥。”

《集释》:“庆藩案:《玉篇》:‘运,行也。’《浑天仪》云:‘天运如车毂’,谓天之行不息也。’此运字亦当训行。庄子言鹏之运行不息于海,则将徙天池而休息矣。(《说文》:‘徙,迻也。’段注:‘乍行乍止而竟止,则迻其所矣。’)下文引《齐谐》‘六月息’之言可证。郭氏谓‘非冥海不足以运其身’,《释文》引司马、向秀之说,皆失之。”

《集解》:“《玉篇》:‘运,行也。’”后加案语:“行于海上,故曰:‘海运。”

(19)《庄子·天道》:“天不产而万物化,地不长而万物育,帝王无为而天下功。”郭象注:“功自彼成。”

《集释》引王念孙曰:“案如郭解,则功下须加成字而其义始明。不知功即成也,言无为而天下成也。(《中庸》曰:‘无为而成。’)《尔雅》曰:‘功,成也。’《大戴礼·盛德篇》曰,‘能成德法者为有功。’《周官·槀人》‘乃入功于司弓矢及缮人’,郑注曰:‘功,成也。’《管子·五辅篇》曰‘大夫任官辩事,官长任事守职,士脩身功材’,功材,谓成材也。《荀子·富国篇》曰‘百姓之力,待之而后功’,谓待之而后成也。万物化,万物育,天下功,相对为文,是功为成也。”

《集解》引王念孙云:“《尔雅》:‘功,成也。’《中庸》:‘无为而成。’”

例(18)的《集释》引《玉篇》《说文》《浑天仪》书证详细考辨“运”之意义。《集解》仅引《玉篇》释义,未及论证,较为简略。例(19)做法相同。

第二,《集释》引文献,欲广异说,以资参考;《集解》引文献,只求确解,以便读者。《集释》引书注释《庄子》,广征博引文献中的不同说法,多未下定论,其目的是为了给读者提供更多的参考资料,由读者斟酌判断。而《集解》引书注释《庄子》,较少引用大量异文说法,往往只是寻求一种较为合适的解释,以方便读者理解《庄子》。例如:

(20)《庄子·胠箧》:“夫妄意室中之藏,圣也。”

《集释》:“庆藩案:意,度也,与億同。《礼运》‘圣人耐以天下为一家,以中国为一人者,非意之也。’《管子·小问篇》‘君子善谋而小人善意,(以)〔臣〕意之也。’皆训‘度’之义。《韩子·解老篇》‘前识者,无缘而忘意度也。’(案:忘即妄字之隶变。)王褒《四子讲德论》‘君子执分寸而罔意度’。(案:罔即妄字之义。)《少仪》郑注曰:‘测,意度也。意,本〔又〕作億。’《论语·先进篇》‘億则屡中’,《汉书·货殖传》作‘意’。”

《集解》引成云:“起妄心,斟量商度,有无必中。”

(21)《庄子·刻意》:“夫有干、越之剑者,柙而藏之,不敢用也,宝之至也。”

《集释》:“庆藩案:王念孙曰:‘干越,犹言吴越。’《汉书·货殖传》‘辟犹戎翟之与于越,不相入矣。’‘于’亦‘干’之误。干、越,皆国名,故言‘戎翟之与干越’。颜师古以为‘春秋之于越’,又因‘于’而误‘于’。当从司马说为是。(《淮南·原道篇》‘干越生葛絺’,高注曰:‘干,吴也。’刘本改‘干’为‘于’,云:‘于越’一作‘于越’,非。)”

《集解》引司马云:“干,吴也。吴、越出善剑。”

例(20)和例(21)两例,《集释》广泛征引书证,并罗列异文进行释义,而《集解》则选取一种说法进行释义。

通过对《集释》《集解》引用文献的比较分析,我们可以看出,郭庆藩和王先谦二人在研究《庄子》时,引用古代文献分别有自己的特点,主要在引书种类、引书倾向、引书方式及引书目的等方面表现出一些差异。总体上看,《集释》征引文献比《集解》范围广、且种类多;《集释》征引文献比《集解》详细,且多原文照录,《集解》则相对简略,多作删削提炼;《集释》广征博引群书,多为论证,其目的是为读者提供更多参考,《集解》虽不及《集释》征引文献广博,且很少作繁琐论证,仅引一家之说,目的是为了寻求一种确切的解释,方便更多读者理解《庄子》文本内涵。