黄河下游花园口-高村河段泥沙时空分布及地貌演变

2021-08-20张金良白玉川徐海珏罗秋实

张金良,李 岩,白玉川,徐海珏,罗秋实,黄 哲

(1.黄河勘测规划设计研究院有限公司,河南郑州 450003;2.天津大学河流海岸工程泥沙研究所,天津 300072)

1 研究背景

流域内泥沙侵蚀、输移与沉积是影响河槽、滩区以及三角洲地貌演变的主要地表过程[1]。20世纪以来全球范围加快河流水库的建设[2],直接导致下游河道泥沙大幅度减少,尤其是世界性的大河,如非洲的尼罗河和奥兰治河,亚洲的印度河、长江和黄河,美国的密西西比河,这些河流当前的输沙量相比建坝前减少了一半以上[3-4]。由于水库的拦沙作用,低含沙水流下泄刷深河槽,一定程度缓解了下游河道洪水发生几率,保障行洪安全。然而,由于缺少泥沙资源供应,对下游河道形态和生态环境产生一定的影响[5-6]。随着社会快速发展和城市化进程加快,人们逐渐认识到河流生态系统的重要性[7-9]。滩地作为河流系统重要组成部分,具有宝贵的社会与生态功能,不但起到滞洪、沉沙的作用,而且还是农业生产和野生动物的栖息地[10]。为了保护这些宝贵资源不受洪水淹没,在主槽两侧修建许多防控工程,从而限制了洪水淹没空间,导致泥沙淤积分布不均,河床形态更加复杂[11-12]。黄河下游河道是这类河流的典型代表,其河道形态多变且具有宽阔的滩地,于两岸大堤内分布许多村落,居住189.52万人的村民,因此又被称为“滩区”[13]。

黄河由于“水少沙多、水沙关系不协调”的特性[14-15]造成下游河道长期淤积,导致河床形态不断演变,形成举世闻名的“地上悬河”。同时,河道内生产堤、控导工程等建筑物不断加固与建设,造成主槽比滩地高,形成黄河下游特有的“二级悬河”[16-17]。近年来,众多研究学者对黄河下游治理开展了大量的研究,在河槽冲淤与水沙搭配[18-21]、平滩流量[22-24]以及河道生态需水量[25-27]等方面取得丰硕的成果。然而,大部分的研究成果重心主要放在河槽区域,对两侧的滩地关注较少,尤其是2000年小浪底水库运行之后,进入下游河道泥沙大幅度减少,在滩区地貌演变及治理方式等方面的研究尚不够完善。目前,滩区主要存在以下问题:(1)滩区行洪、滞洪与沉沙功能与当地居民生活和财产之间的矛盾;(2)沿岸经济快速发展与土地资源短缺之间的矛盾;(3)滩区土地无序开发、私人建设与绿色生态发展之间的矛盾[28]。

如何利用泥沙资源仍是治理黄河下游的关键,本文基于滩区治理这一思路,根据黄河下游花园口-高村河段断面地形资料,采用地形空间插值与实测资料分析相结合方法,分析小浪底水库运用之后黄河下游河道泥沙时空分布特征以及河道地形调整情况,评估泥沙减少对滩区治理的影响并提出滩区再造方案,以期为进一步完善下游河道泥沙资源的优化配置以及沿黄生态长廊建设体系提供参考。

2 研究区域

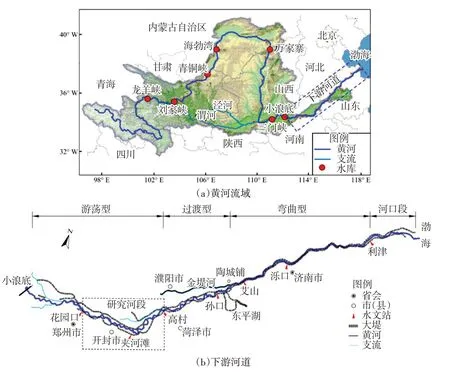

黄河是一条多泥沙河流,含沙量居世界之最,发源于青藏高原的巴颜喀拉山脉,呈“几”字形,自西向东流经9 省,最后流入渤海,全长5464 km,流域面积79.5 万km2(图1(a))。黄河下游河道长约785.6 km,由河南省孟津县进入平原,按平面形态从上到下可以分为游荡型、过渡型以及弯曲型(图1(b))。黄土高原严重的水土流失导致下游河道发生强烈的泥沙淤积[29],根据观测资料,1950—1999年黄河下游总沉积量约为55.2 亿m3,其中约60%沉积在游荡河段[24]。黄河下游泥沙淤积导致河槽不断萎缩,过流能力急剧下降,局部河段淤积严重,出现二级悬河,给当地居民带来大的洪水风险。

图1 黄河流域及下游河道

选择黄河下游花园口-高村河段作为研究区域,该河段属于下游宽滩游荡河段,其中花园口-夹河滩河段的主槽摆动较剧烈,河势稳定性较差;夹河滩-高村河段主槽摆动强度比上游河段要小的多,河势相对稳定。花园口-高村河段长约186.5 km,于两岸大堤内分布宽阔的滩地,居住大量村民,形成大小不同的滩区,按照市(县)区域界线把该河段滩地划分为六大滩区,分别为原阳滩、郑州滩、封丘滩、开封滩、兰考东明滩以及长垣滩,分布情况如图2所示。各大滩区和主槽区域面积统计详见表1,主槽面积约为620 km2,占该河段总面积的36.32%,滩区面积约为1089 km2,占总面积的63.68%。

表1 黄河下游花园口-高村河段分区及面积(单位:km2)

图2 研究河段的主槽与滩区划分

3 资料收集与研究方法

3.1 资料收集本研究所需数据包括花园口和高村水文站1960—2017年水沙系列资料,2000—2005年花园口-高村河段各断面泥沙中值粒径,以及2000—2017年花园口-高村河段大断面地形数据。本次主要探讨下游河道泥沙时空分布特征及不同区域地形调整情况,其中地形测量数据以笛卡尔平面坐标的形式收集,采用北京54坐标系;另外,为得到相对于统一垂向基准面的河道地形,统一采用1985黄海高程系统。

3.2 研究方法估算某一河段泥沙冲淤变化的方法一般有输沙率法和断面法,近年来空间插值方法成为研究热点,被逐渐用于计算不同地区沉积物冲淤变化,如长江感潮段泥沙收支平衡[30]、黄河三角洲水下地形冲淤变化[31-32]。同样,河道水动力数值模拟需要对离散的水深测量数据进行空间插值,以获得计算网格节点处的高程[33]。关于河道地形空间插值有多种方法,如反距离权重法、自然邻域法、克里金法、样条法等,不同的插值方法有各自的优势,针对不同地形数据特性选择合理的插值方法。

黄河下游游荡型河段滩地宽阔,主槽形态变化大,根据实测大断面数据分布特点,为了更精确对河道地形进行插值,本次把滩地和主槽分开处理。主槽地形插值过程中考虑河道地形的各向异性的性质,根据Merwade等[33]研究成果,空间各向异性插值的方法得到的结果明显好于各向同性。采用Mike软件中的Mesh Generator[34]对主槽和滩地进行网格处理并插值,其中主槽区域构建曲线网格,采用反距离加权插值法,而滩地采用非结构三角形网格,选择自然邻域方法进行插值。

4 来水来沙与泥沙粒径变化

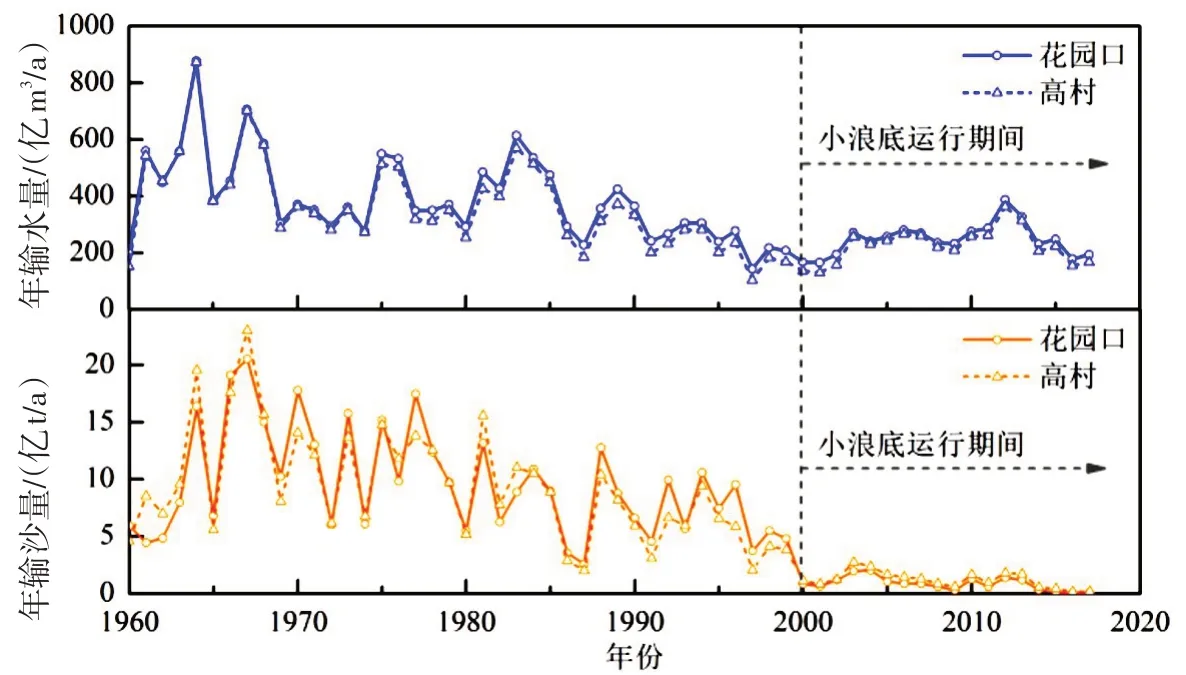

4.1 来水量和来沙量变化黄河流域近几十年来受人类活动影响剧烈,如干支流水利工程建设、流域水资源开发利用以及水土保持措施的开展,进入下游河道的水沙条件发生显著变化。通过统计花园口和高村两处水文站1960—2017年输沙量和输水量(图3)可知,1960—2017年之间水沙量呈递减趋势。

图3 花园口、高村站年输水量/年输沙量(1960—2017年)

1960—1973年平均水量(花园口与高村水文站均值)约455.69 亿m3/a,平均沙量为11.76 亿t/a;1970年代大规模水土保持工作以及黄土高原地区大量淤地坝建设[35-36],1974—1985年平均沙量减少到10.54亿t/a,水量为422.28亿m3/a。1980年代中期以后黄河来水减小,加之上游龙羊峡水库投入运行(1986年10月),进入下游河道水沙量进一步减小,1986—1999年平均水量为257.86亿m3/a,平均沙量降到6.18亿t/a。2000年小浪底水库进入初期拦沙运用时期,2000—2004年为水库调水调沙试验阶段,之后每年进行调水调沙,保持长期低含沙水流下泄,有效的改善了河道,主槽过流能力逐渐增加,至2017年,河槽平滩流量由2002年汛前的1800 m3/s增大到4000 m3/s以上,此时下游河道年均水量维持在236.31亿m3/a左右,而年均沙量仅1.03亿t/a,较1986—1999年减少83%。

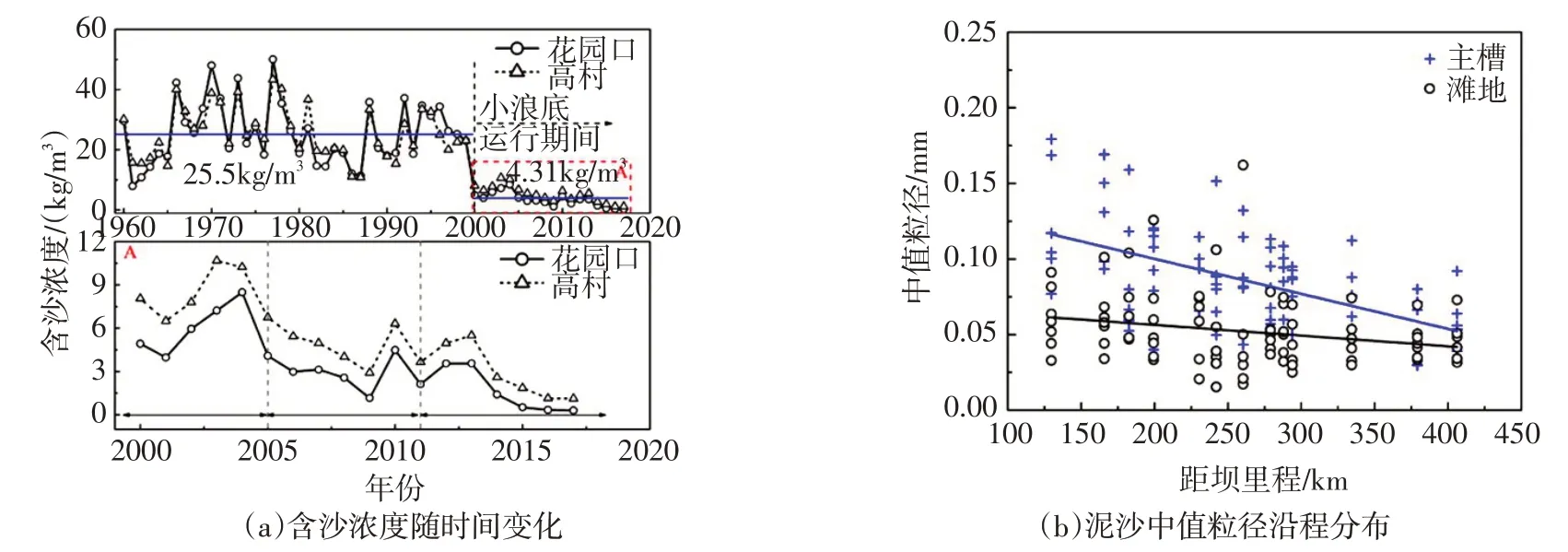

4.2 含沙浓度与泥沙粒径变化图4(a)为花园口和高村水文站(分别距小浪底129.67 km和303.1 km)在1960—2017年期间年均含沙浓度变化趋势。1960—2000年平均含沙浓度约25.5 kg/m3,小浪底水库建成投入运用后,经水库拦沙调控等措施,2000—2017年平均含沙浓度锐减到4.31 kg/m3。其中高村站年均含沙浓度均大于花园口站,进入该河段泥沙量小于出口,说明该河段泥沙收支不平衡,河道处于冲刷状态。

图4(b)为黄河下游花园口-高村河段河床表层泥沙中值粒径沿程变化趋势,其中主槽区域粒径沿程变化趋势明显大于滩地。主槽区域,花园口附近中值粒径平均值为0.123 mm,高村附近为0.085 mm,下降0.038 mm;滩地区域,花园口为0.061 mm,高村附近为0.053 mm,仅下降0.008 mm。明渠河道水流中的泥沙粒径分布是上细下粗,即上层水体细颗粒泥沙较多,粗颗粒泥沙多位于下层水体,当这种分布的挟沙水体进入具有滩槽复式河道后,受到滩槽高差的作用,进入滩地的泥沙主要是中上层水体中的泥沙,因而滩地上的粒径相对较细,而留在主槽中的泥沙主要为中下层水体中的泥沙,粒径相对较粗[37]。

图4 黄河下游花园口-高村河段含沙浓度变化(1960—2017年)与泥沙中值粒径分布(2000—2005年)

5 泥沙收支与地形调整

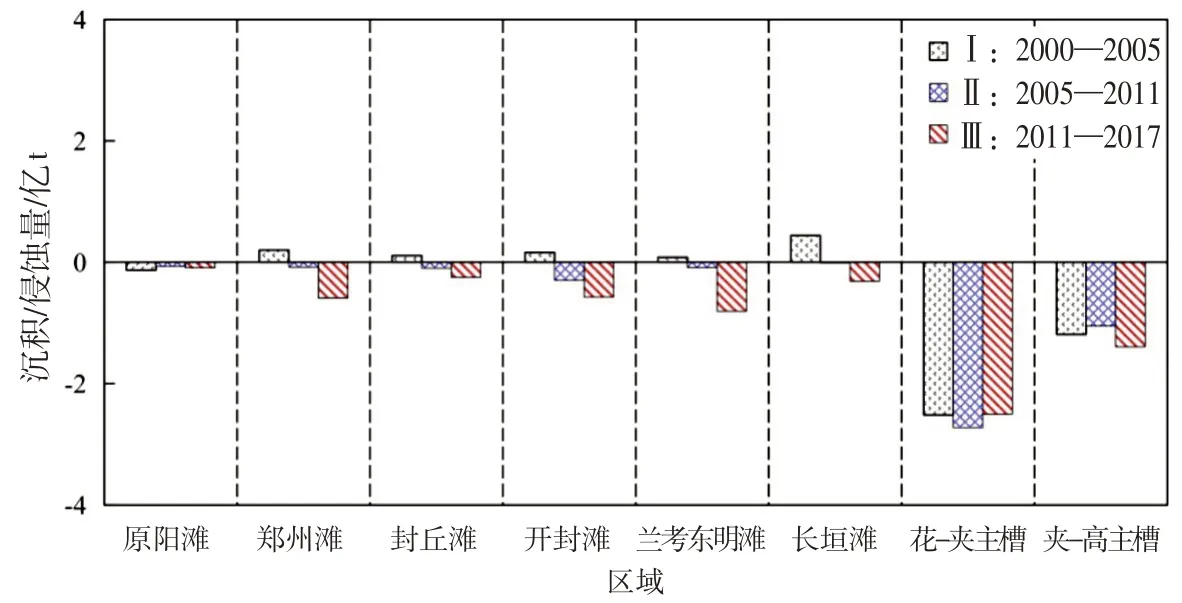

5.1 泥沙收支分析小浪底水库运用之后,由于拦沙作用以及下游河道控导工程或生产堤的不断建设与加固,黄河下游河道泥沙收支发生巨大变化。表2给出不同区域内于不同时期内的沉积与侵蚀体积,可以看出,黄河下游花园口-高村河段总趋势是侵蚀的,且随着时间的推移主槽区域持续冲刷,而滩区则是从沉积转为侵蚀。

表2 黄河下游花园口-高村河段2000—2017年间沉积与侵蚀体积

2000—2005年:花园口-高村河段累计侵蚀2.237 亿m3,其中主槽侵蚀3.005 亿m3,而滩区沉积约0.768亿m3,除了原阳滩其它各大滩区均表现为沉积模式。2005—2011年:各大滩区和主槽都处于侵蚀状态,泥沙累计减少约3.638亿m3,其中主槽3.062亿m3,占总侵蚀的84.16%;而滩地泥沙减少0.576亿m3,占总侵蚀的15.84%。2011—2017年:该河段侵蚀体积进一步增大,累计侵蚀5.498 亿m3,其中主槽3.162亿m3,占总侵蚀57.51%,滩地2.336亿m3,占总侵蚀42.49%。

通过计算不同区域的泥沙侵蚀与沉积体积,乘以相应的干容重,可估算出各个区域的泥沙重量。根据图4(b)可知,滩地区域平均中值粒径约为0.05 mm,对应的干容重为1.121~1.249 t/m3,主槽河床平均中值粒径约为0.1 mm,对应于干容重为1.233~1.410 t/m3[38]。本次研究滩地区域干容重取1.121 t/m3,主槽区域取1.233 t/m3,计算出不同区域泥沙沉积/侵蚀重量,如图5所示。2000—2005年期间,主槽区域侵蚀3.705 亿t,滩区泥沙沉积0.861 亿t;2005—2011年期间,主槽持续冲刷,累计侵蚀3.775 亿t,滩区从沉积转为侵蚀,泥沙累计减少0.646 亿t;2011—2017年期间河道内泥沙进一步减少,其中主槽侵蚀3.899亿t,滩区泥沙减少2.619亿t。综上所述,2000—2017年期间花园口-高村河段的主槽一直处于侵蚀状态,年均侵蚀速率维持在0.669亿t/a,而滩区年均侵蚀速率为0.141亿t/a。

图5 花园口-高村河段不同区域泥沙沉积/侵蚀重量

5.2 河床形态调整分析河床形态可分为横断面、纵剖面和平面形态,横断面形态量化方法有槽宽、槽深、断面面积、湿周及宽深比等,纵剖面主要体现在沿程河床比降的变化,而平面形态的量化方式有弯曲系数、曲率半径、弯距、摆幅等[39]。本次我们主要从沿程纵向比降、深泓的平面摆动及横断面变化三个方面来探讨河床形态调整规律。

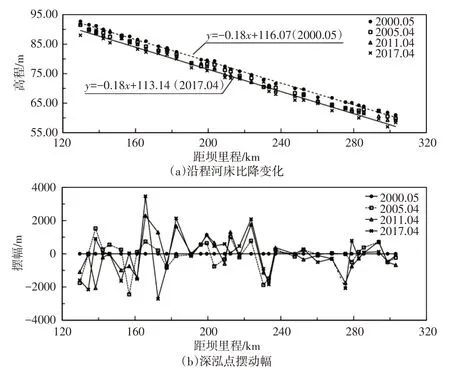

5.2.1 河床沿程比降与深泓点摆动 河床纵向形态可以用河床比降来表示[40],河床比降是一个河段的落差与水平距离的比值。1986—1999年黄河下游纵剖面调整以抬升为主,其中花园口-夹河滩主槽抬升约2.6 m,夹河滩-高村主槽约3.0 m[41]。小浪底水库运行后,黄河下游河槽出现持续冲刷趋势,图6(a)采用河槽的平均河床高程点绘了2000、2005、2011 和2017年花园口-高村河段河床纵剖面,由图可知2000—2017年的河床平均比降基本维持在0.18‰左右,2017年汛前河床高程平均比2000年汛前低约2.93 m。

黄河下游花园口-高村作为典型的游荡型河段,河势变化复杂,受上游水沙条件影响,主槽摆动幅度大,滩槽转化加剧,给防洪带来一定的压力[42]。在1986—1999年间花园口-东坝头平均摆幅2250 m,东坝头-高村平均摆幅1000 m[43]。这里以2000年汛前深泓为基准,统计花园口-高村河段2000到2017年河槽深泓摆动,如图6(b)所示(向左摆动为负值,向右摆动为正值)。不同年份河槽横向摆动差别较大,其中花园口断面深泓的平均摆动幅度可达1480 m,夹河滩为1300 m,而高村只有343 m。随着向下游推进,河道平面摆动幅度呈减小趋势。

图6 花园口-高村河段

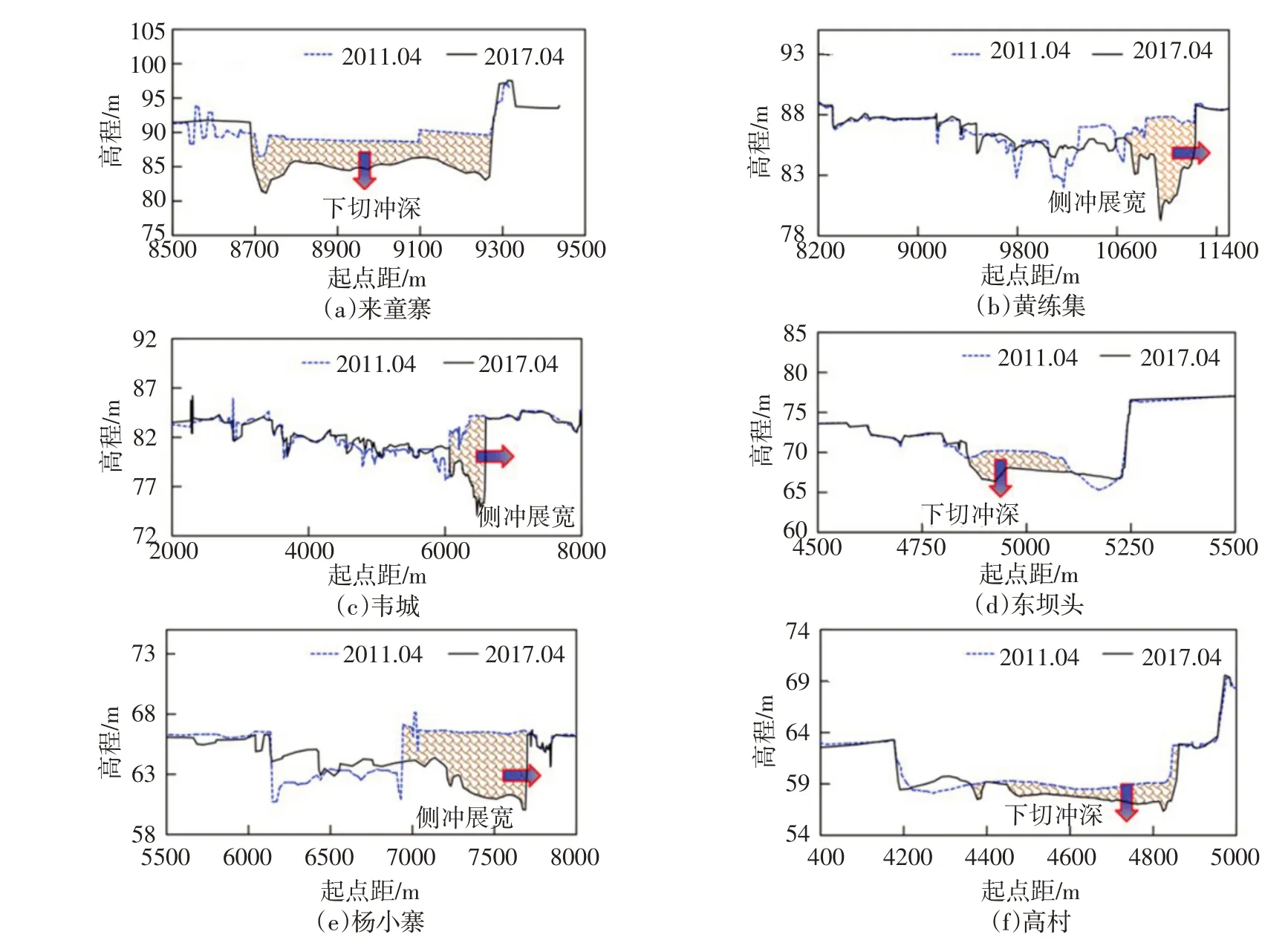

5.2.2 河槽断面形态变化 水沙条件的变化不仅影响河道深泓的摆动,同时也对横断面形态有着重要作用。1986—1999年下游河道萎缩,游荡河段嫩滩淤积严重,主槽宽度明显减少,减少幅度在300~2000 m[44]。小浪底运行之后,长期低含沙水流下泄,不断刷深河槽,河槽断面形态调整剧烈,既有横向展宽又有下切冲深,河槽主流迁徙无常。图7为2011—2017年不同河段主槽断面冲刷形式,有的河段以下切冲深为主,如来童寨、东坝头和高村断面,而有的河段则是以侧冲展宽为主,如黄练集、韦城和杨小寨断面。

图7 不同河段主槽断面冲刷形式

虽然主槽宽度和深度变化较大,但是由于生产堤的限制,洪水漫滩几率降低,滩槽水沙交换困难,下游河道“二级悬河”的不利形态并没有得到改善。图8为荆隆宫断面和杨小寨断面套绘图,其中荆隆宫断面位于花园口-东坝头河段,该河段二级悬河轻微发育。杨小寨断面位于东坝头-高村河段,该河段二级悬河发育较为严重。花园口-高村河段在2000—2017年间主槽和滩区宽度沿程变化如图9所示。主槽宽度变化可分两部分:(1)花园口-东坝头河段的宽度变化较大,分布在400~2300 m范围内;(2)东坝头-高村河段的宽度集中在500~1000 m范围内。滩区宽度变化可分为三部分:(1)花园口-韦城河段的宽度沿程逐渐增大,从5000 m逐渐增大至13 000 m左右;(2)韦城-东坝头河段宽度相对稳定,沿程变化不大,处于6000~9000 m 范围内;(3)东坝头-高村河段宽度沿程逐渐减小,从15 000 m 降到4000 m左右。

图8 黄河下游典型断面形态

图9 不同河段主槽与滩区的宽度变化

5.3 滩区地形变化及治理方案

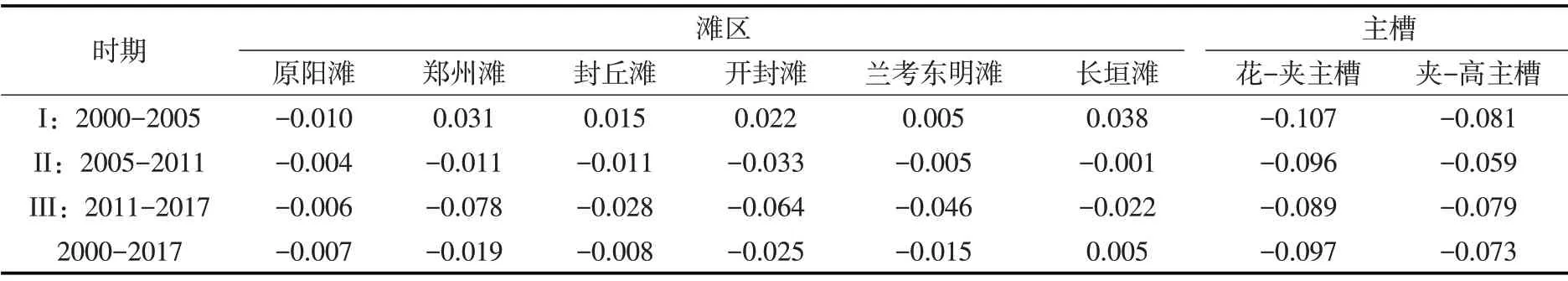

5.3.1 滩区地形变化 黄河下游花园口-高村河段滩区所占面积远大于主槽,通过计算不同区域的泥沙沉积与侵蚀速率(表3),可以了解到不同时期不同区域的地形调整强度,有助于完善滩区规划治理方案。

从表3中可以看出,主槽的地形调整强度高于滩区,在2000—2005年各大滩区主要以沉积为主,年均沉积速率为0.017 m/a。2000年小浪底水库进入初期拦沙运用时期,至2002年完全建成,2002—2004年进行调水调沙试验[45],滩区于该阶段总趋势仍表现为沉积模式。2005—2011年滩区由沉积模式转为侵蚀模式,各大滩区均表现侵蚀,年均侵蚀速率为0.011 m/a;2011—2017年期间依然处于侵蚀状态,且侵蚀程度进一步加大,年均侵蚀速率为0.041 m/a。而主槽区域在三个时段比较接近,年均侵蚀速率约0.085 m/a。

表3 黄河下游花园口-高村河段不同区域的沉积/侵蚀速率(单位:m/a)

小浪底运用之前,1965—1999年花园口-高村河段的滩区沉积速率在0.016~0.034 m/a 之间[16],小浪底运用之后,2000—2017年滩区逐渐从沉积模式转为侵蚀模式,侵蚀速率在0.005~0.025 m/a。造成滩区侵蚀的原因主要有以下几点:(1)人为活动。当地农业生产,耕作粗放导致水土流失,土壤沙化严重等;区域经济发展,实施采沙,挖塘(图10)等土地开发利用;小浪底水库调水调沙的实施以及河道内生产堤、控导工程的修建,有效地降低了中小洪水漫滩概率,滩区泥沙来源受限。(2)自然因素,如降雨侵蚀,黄河下游滩区新沉积物的底层较厚且时间较短,易受到降雨及径流引起的土壤侵蚀导致地面标高下降,另外滩面雨水冲沟增加,堤根汛期积水受淹,植被遭受严重破坏。总的来说,相比小浪底建设之前,人类活动对滩区地貌演变明显增强,造成滩地侵蚀加剧,土地资源变的愈发珍贵。

图10 郑州滩区地形变化

5.3.2 滩区治理方案 在小浪底水库运用期间,调水调沙方案的实施有效控制黄河下游河床不抬高,增大主槽行洪输沙能力,降低大洪水漫滩几率,保障滩区生命财产安全,但是黄河下游“二级悬河”这一不利形态依然存在,与此同时滩区由于长时间缺少泥沙资源的补充,给滩区治理带来不利影响。目前黄河下游滩区存在的问题主要有以下几点:(1)滩区行洪、滞洪沉沙功能与滩区居民生命财产之间的矛盾;(2)沿黄经济带空间需求快速增大与土地资源供给严重不足之间的矛盾;(3)滩区土地无序开发、私搭乱建与滩区绿色开发、生态发展之间的矛盾。滩区存在矛盾均指向土地资源的利用,如何使用下游滩区土地资源是解决矛盾的根本,而解决这一问题的关键点在于黄河下游泥沙资源的配置。泥沙资源作为构建黄河下游生态滩区的基础材料,如何优化配置黄河下游水沙资源从而实现河道治理与开发建设共赢成为当前急需解决的问题。

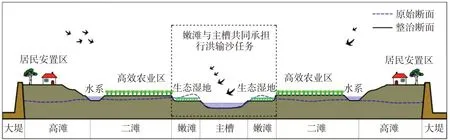

为适应新时期治水思路和生态文明建设新要求,解决黄河下游不利的“二级悬河”淤积形态、保障防洪安全、促进滩区经济发展,在保持下游河道“宽河固堤”的格局下,优化下游泥沙资源配置,可以采用管道输沙、挖河疏浚等手段对一些滩区进行改造,由黄河大堤向主槽依次改造为“高滩”、“二滩”“嫩滩”,对滩区进行功能区划(图11),其中嫩滩配合主槽共同承担下游行洪输沙任务。

图11 黄河下游滩区治理断面示意

由于黄河下游不同河段的形态差异,应根据当地河段具体情况采用不同的治理方式,如图12所示。花园口-东坝头河段,河道宽浅散乱,河势游荡性尚未得到完全控制,二级悬河发育并不明显,但悬河问题尤为突出,堤根河、串沟、人工引水渠系较多。人员居住多在“老滩”,如原阳、封丘以及开封等大滩上,宜采用“高滩+现状二滩+嫩滩”治理模式,布局新型社区或特色小镇+休闲观光农业+湿地公园等功能区划。滩区治理重点以疏浚主河槽、完建控导工程、控制游荡性河势为重点,高滩临堤淤筑建设解决群众防洪保安问题,二滩主要以土地复垦、水系修整、农业集成为重要手段。

图12 黄河下游不同河段滩区治理方式

东坝头-高村河段,又称作低滩区,洪水漫滩概率较高,游荡性河势尚未完全控制,二级悬河发育显著、堤根河问题突出。该河段的治理应以疏浚主河槽控制游荡性河势为重点,开展主河槽和嫩滩的空间连块成廊保护修复,二滩结合人工淤滩、土地复垦、高标准农田整治等综合措施扭转二级悬河的不利局面。可采用“高滩+二滩+嫩滩”或“二滩+嫩滩”治理模式,布局农业特色小镇+休闲观光农业+湿地公园等功能区划。

黄河下游滩区再造方案能够消除“二级悬河”不利形态,有利于下游防洪及河道输沙,与黄河水沙调控体系和下游防洪工程共同作用,可实现黄河下游长治久安。通过改造黄河下游滩区,形成移民安置区、高效农业区以及资源开发利用区等不同功能区域,实现滩区“洪水分级设防,泥沙分区落淤,滩槽水沙自由交换”,滩区群众的安全与发展问题得到解决,可推动滩区群众快速脱贫致富,实现治河与惠民双赢。同时,通过滩区治理,建设沿黄生态景观,打造黄河沿岸生态经济带,可为沿黄城市提供生态空间,提升城市发展质量和竞争力,为区域经济持续发展提供动力。

6 结论

小浪底水库投入运行以及黄河下游滩区土地开发与经济建设,花园口-高村河段在2000—2017年间累计侵蚀约11.373亿m3。主槽受到低含沙水流下泄冲刷,累计侵蚀约9.228亿m3,而滩区主要受到土地开发利用、农业生产等人为活动影响,累计减少泥沙2.145亿m3,从调水调沙前的沉积模式转变为现在的侵蚀模式,年均侵蚀速率约0.011 m/a。泥沙是维持黄河下游农业生态系统的主要来源,不但影响着黄河下游河槽形态发育,还能抵消滩区地面沉降和水土流失。泥沙资源减少给滩区治理带来不利影响,为适应新时期治水思路和生态文明建设要求,提出采用机械清淤、填方再造等人工手段对滩区实施“高滩”淤筑和“二滩”再造,消除“二级悬河”不利形态,优化下游泥沙资源配置,完善滩区治理方案。