环境外部性对出口结构和贸易政策选择的影响

2021-08-12相晨曦陈占明郑新业

相晨曦 陈占明 郑新业

摘要 出口贸易在促进技术和资金快速积累的同时引入了环境污染,经济增长与绿色发展之间的矛盾逐渐凸显。在经济高质量发展阶段,产业出口优势和贸易政策设计需要新的定义和依据。为此,首先结合理论机制,利用市场供需和中央-地方政府博弈等框架从环境排放输入国的角度分析环境成本对一国出口结构和政策倾斜的影响,并探讨具有显著环境外部性的高耗能产业在我国迅速发展的原因和现实特征。其次,使用1997—2017年的投入产出数据,从增加值和环境污染两方面测算高耗能产业出口的隐含社会福利变化。研究结果表明,对环境外部性的忽视会刺激高耗能产业的生产和出口,阻碍出口结构的优化升级。全球金融危机后高耗能产业出口对企业经营、财政收入及劳动岗位创造的带动作用持续减弱,而隐含成本却不断增加,造成了约3%的福利损失。若将这部分成本内部化于比较优势衡量体系中,高耗能产业出口的净经济效益将明显下降,市场竞争力减弱。同时,对环境外部性的忽视也会影响环境规制的力度,导致政策设计中“明降暗补”现象的出现。相比于国际平均水平,我国较低的环境标准会导致对环境损失的低估,从而影响贸易政策的精准制定。基于主要结论,在优化出口结构和设计贸易政策时,通过调整环境税和碳市场的方式提高环境成本可以减少企业决策与社会效率的偏离;加强对高耗能产业的调控并针对不同产业特点实施过渡性政策有助于向高附加值、低污染的结构转型;重建贸易优势判断标准能够引导“污染天堂”的关闭。将环境成本内部化于经济决策,是建设现代化经济体系的关键选择之一。

关键词 环境外部性;出口结构;贸易政策选择;高耗能产业;成本收益分析

中图分类号 F062.1 文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2021)06-0045-12 DOI:10.12062/cpre.20201202

长期以来,我国以制造业为主的产业结构促进了经济总量的快速提升,但这背后伴随的是严重的能源消耗和环境污染。为了平衡经济、能源与环境的关系,许多研究从供给侧提高非化石能源比重、电力改革实现化石能源的高效利用等角度入手,试图为这一问题提供解答[1-2]。但需求侧产业结构变动和政策选择带来的效果往往被忽视[3]。

众多驱动产业结构转型的因素中,贸易在经济和环境两个维度都具有深刻意义。我国于20世纪80年代开始的出口导向战略,通过减少贸易限制,以产品出口吸纳就业、创造企业利润并贡献税收,最终促进GDP的持续快速增长。为快速实现资金和技术的初始积累,贸易政策逐渐向生产能源产品、金属制品、纺织及化工等高耗能产品倾斜,形成以高耗能产业为主的比较优势。然而,对外贸易不仅是商品流动,同时也是生产要素的流动,包括劳动力、土地等狭义生产要素以及资源、环境承载力等广义生产要素。对于一个经济体,国际贸易使经济和能源、环境的部分“脱钩”成为可能。一个国家可以通过将生产活动“外包”到其他国家减少本国的能耗和污染,而接受“外包”生产活动并出口产品的国家将会承担相应的压力[4-5]。那么,在经济发展新阶段,环境成本对产业出口利润的影响有多大? “污染天堂”该如何关闭?政府制定产业与贸易政策时需要考虑什么因素?针对这些问题的探讨对科学评估我国出口结构的可持续性,厘清环境外部性在产业发展和政策制定中的地位具有重要的理论和现实意义。

1 文献综述

为系统地描述贸易与环境之间的关系,以“污染天堂假说”为代表的一系列理论应运而生。该假说的主要观点是,环境规制的差异会影响一个国家的比较优势,污染密集型产品的生产会从环境标准高的经济体流向环境标准低的经济体,以降低污染的治理成本[6]。同时也有学者提出“污染光环假说”,认为环境标准的差异会促进FDI的流动,而FDI带来的先进技术和经验会提高出口国的环境质量[7]。然而,“污染光环”和“污染天堂”两种机制是可以并存的,因为发达国家的生产外包(將污染转移到出口国)和技术扩散(通过投资提升发展中国家生产技术的清洁水平)活动经常是同时发生的。从规避污染责任向国内转移的视角出发,我国近年来关于“污染天堂”的研究受到越来越多的关注。林季红和刘莹

[8]发现环境规制是否会引起我国污染排放的增加取决于对环境规制性质的界定。杨子晖和田磊[9]通过面板协整分析表明对我国不同地区而言,贸易越开放,当地环境恶化的压力越大。

对一个国家是否成为“污染天堂”的识别本质上是对出口贸易中隐含污染排放转移量的测算[10-11]。隐含排放是指产品的生产或者服务提供过程中所引起的直接和间接排放(例如环境污染物或温室气体排放)。狭义的污染物并不包含温室气体,但由于温室气体排放与其他环境污染物排放一样可能造成显著的环境影响,因此在很多研究中将温室气体排放与其他环境污染物排放并列看待。Lin等[12]基于投入产出分析发现2005年中国基于生产的碳排放超过了基于消费的碳排放,即在当前的气候政策和国际贸易规则下发生了碳泄漏,其中发电等耗能较大的部门的贡献率超过35%。王奇等[13]和Liang等[14]分别以SO2和大气汞为研究对象,得出了“发达国家应为发展中国家的污染物排放承担部分责任”的结论。

综上,发展中国家在获得贸易收益的同时转入了大量污染排放已成为共识。然而,我国以高耗能产业为代表的比较优势为何仍未消失?国内政策对于此类污染排放较为严重的产业的支持为何仍在持续?这很大程度上源于对环境外部性的“忽视”,即公众和政府并不明确这些转移进来的污染排放会造成多大的经济损失。已有的文献大多关注的是某种污染物的转移足迹及转移数量,或从国际视角强调贸易中外部性的存在和排放责任的承担主体。然而,在缺乏收益侧的对比时,这些结果并不足以证明排放物转移对产业出口优势的影响。与此同时,对于政策制定者,理解环境外部性影响一国经济结构和政策设计的背后逻辑对政策导向和长期措施的确立具有重要意义。

有鉴于此,以环境外部性较高且在我国出口结构中占据主体地位的高耗能产业为例,从理论机制和成本收益两方面讨论环境成本在贸易优势和政策选择中起到的作用。在理论层面,从环境排放输入国的角度,利用市场供需和中央-地方博弈等理论分析环境外部性影响出口结构和政策选择的机制,以及这种机制所引致的现实表现,即我国高耗能产业快速发展的特征与原因。在方法论层面,提出隐含社会成本收益的概念对传统经济效益核算体系进行补充,以便估计产业出口的整体福利变化。在政策设计层面,以高耗能产业为基点,为贸易政策的调整提供依据,从而实现后续产业结构的改善以及经济发展与环境质量的平衡。

2 环境外部性对贸易的影响机制与我国高耗能产业的特征事实

2.1 环境外部性、国际贸易与隐含污染迁移

环境自净能力作为现代经济的一种生产要素,指的是生态系统在不产生外部成本的情况下将环境排放物稀释吸收的能力[15]。对一个生态系统而言,当环境排放物较少时,环境自净能力超过排放量,生态系统可以在不需要外部支持的情况下将排放物完全稀释,这在一定程度上解释了一个国家工业化初期生产技术的清洁水平并不高,却仍未导致严重环境问题的原因。但随着环境排放物的不断增加,生态系统的边际吸收能力不断减弱,当排放量超过一定阈值以后,如果没有外部支持(如污染物终端处理、生态修复工程等),无法完全吸收的排放物将对环境(以及与之相关的人类健康、经济产出等)造成影响,当这些环境影响不能通过法律法规内部化到经济决策中时,就会造成环境外部性。

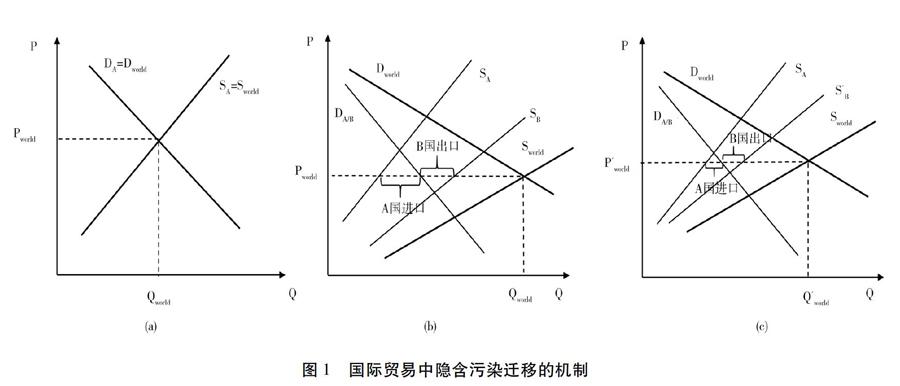

基于以上认知,可以通过比较静态分析解释环境外部性、国际贸易与隐含污染迁移之间的关系。假设起初世界上只有一个国家A(发达国家),生产并消费一种高能耗高污染的产品。由于没有其他参与主体,A国实现供需平衡(图1(a))。之后,环境标准较低的B国(发展中国家)进入市场,假设A、B两国的需求曲线相同,由于未考虑环境成本,B国在产品生产上具有比较优势,其供给曲线(SB)低于A国(SA)。此时,相较于图1(a)的情形,全球均衡产量增加,均衡价格下降,B国和A国分别处于供大于求和供不应求的状态,国际贸易产生(图1(b)):B国生产并出口高污染产品,A国通过进口在满足本国需求的基础上减少环境污染,B国成为污染排放的迁入国。由此可见,不同国家环境外部性的内部化程度(即环境规制严格程度)差异会导致污染物在国家之间的转移。最终,如果发展中国家B意识到了环境污染的问题并通过税收等方式实施更严格的环境规制,将会提高产品的供给成本(S′B),其结果是B国对高污染产品的出口减少,隐含污染的迁入随之减少,各国以及全球的产业结构得以调整(图1(c))。

一定程度上看,我国在过去很长时间内一直处于图1(b)的发展阶段,即通过出口高耗能产品换取经济收益,因此多种高耗能产品的产量都在世界名列前茅,且占比呈现增长趋势。2018年我国粗钢、化纤、电解铝、水泥和平板玻璃等产品的产量占世界比重均超过50%,其中粗钢和化纤在十年内的增长率超过20%[16]。

高耗能产业对我国经济的增长做出了很大贡献且与国际经济环境有着紧密的联系。根据《中国工业统计年鉴》(2000—2015年),《2010年国民经济和社会发展统计公报》定义的六大高耗能产业(化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、石油加工炼焦及核燃料加工业、电力热力的生产和供应业)贡献了约三分之一的工业总产值,工业增加值增长率则在我国加入WTO后持续快速增长,直到2008年金融危机后放缓。大量的生产带来就业机会的增加。2000—2016年间我国高耗能产业吸纳的就业人数持续超过工业总吸纳就业人数的20%。从增量角度看,在同期的3 916万个新增工业就业岗位中,六大高耗能产业提供了533万个,占比14%。

然而,我国高耗能产业的发展是以资源损耗以及环境污染为代价的。2000—2017年间,高耗能产业的能源消费量扩大了近4倍,并于2017年达到21.9亿t标准煤。其中,煤、焦炭和原油的消费量较高,天然气和清洁电力的消费相对较低,这導致我国能源消费结构具有高排放强度的特点。与其他行业对比,高耗能产业的能源消费量占全国总消费量的一半左右,且没有明显的下降趋势。大量化石能源的消耗带来严重的污染物和温室气体排放问题。2010年以来,我国近90%的工业废气排放都来自高耗能产业;2015年高耗能产业的废水排放量约占全部工业的32%。2000—2017年,高耗能产业的直接CO2排放量持续增长,2015年超过全部产业排放的80%[17]。

综上,以我国为代表的发展中国家对外部性的忽视会导致企业决策偏离社会最优决策,刺激污染密集的高耗能产业的生产和出口,承接来自发达国家的环境排放物转移。这样的产业和出口结构与绿色发展的要求相冲突,是缺乏市场效率的。而环境成本内部化是阻止污染迁入最为直接且有效的一种方式。

2.2 行政体制根源与政策倾斜

随着发展阶段的转变,我国对环境外部性的重视程度越来越高。由于财政分权、信息不对称等原因,中央政府在赋予地方政府环境政策的执行权力后,只能通过监督或激励措施推动政策的落实,但中央-地方两级政府在环境保护和生态治理上的委托-代理关系阻碍了我国“污染天堂”的关闭进程。

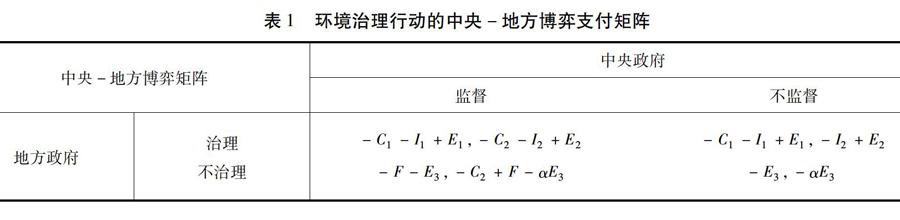

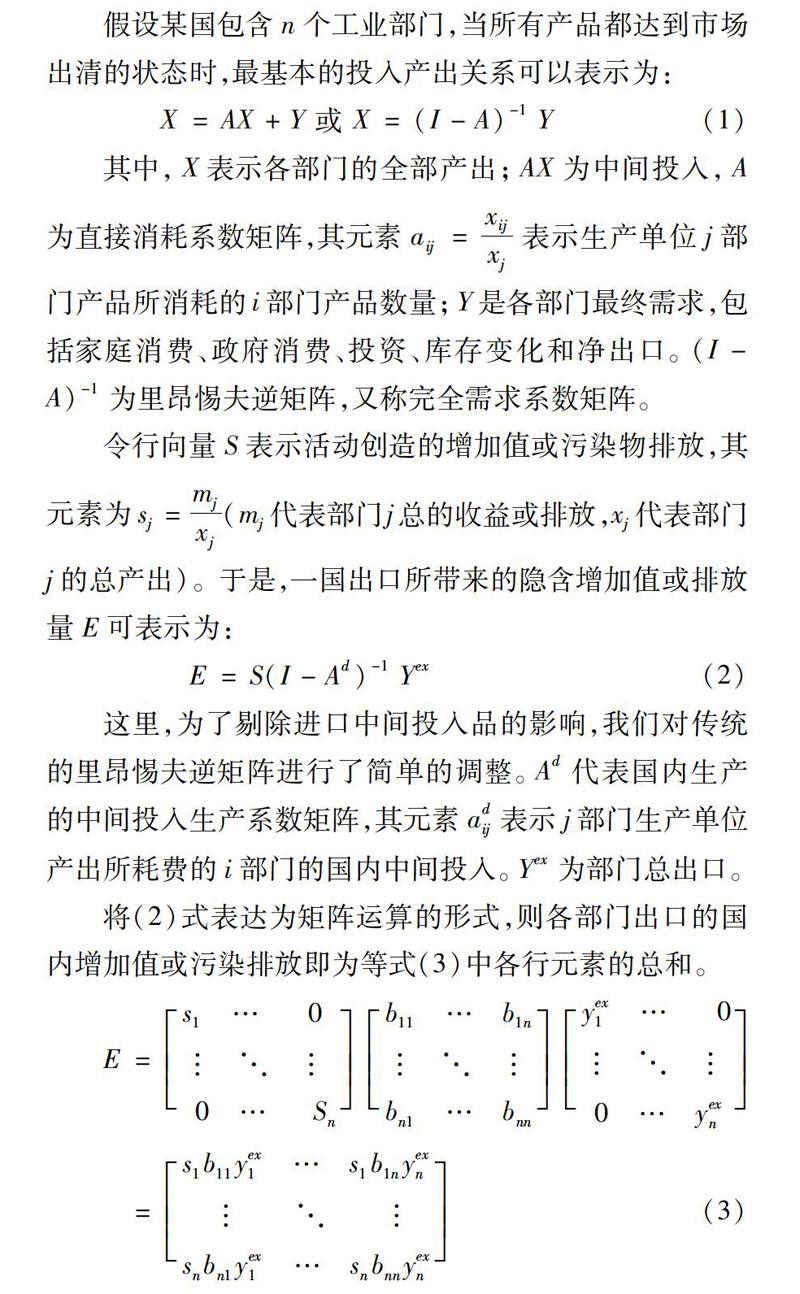

首先用一个一次性静态博弈解释这个问题。中央和地方政府是参与博弈的两个主体,中央政府对地方政府的环境治理行为可以选择监督或不监督两种策略,而地方政府也有治理和不治理两种策略。当地方政府选择治理策略时,会面临治理成本C1、环境治理过程中的经济损失I1(即机会成本)以及环境治理带来的收益E1;当中央政府选择监督策略时,会面临监管成本C2、地方环境治理给全国带来的经济损失I2和收益E2。若地方政府选择不治理,该省份会遭受生态损失E3,全国遭受的生态损失为αE3(0<α≤1)。一旦不治理环境的行为被中央监察到,则会面临F的惩罚。博弈支付矩阵见表1。因此,博弈的均衡取决于惩罚F与环境治理收益E1的大小。若F 进一步地,如果将静态博弈扩展到动态博弈,中央和地方政府以一定的概率做出选择,潘鹤思等[18]的研究表明,当环境治理收益较高时(生态指标权重系数提高),地方政府会自发加大对生态建设的投入;而当中央放松监管时,地方政府严格执行生态治理的净收益低于罚款后的净收益,此时地方政府在生态治理行动中将采取不作为态度。如果将一次性博弈扩展到长期多阶段博弈,则需要将合作收益、利益分配和讨价还价等问题纳入考量。但无论情形是简单还是复杂,如果环境治理无法给地方政府带来足够的经济收益或者破坏环境不需要付出极大的成本,中央-地方在绿色发展的目标上就难以实现统一,这也恰恰是我国政策制定的困境所在。 早在21世纪初,我国中央政府就意识到一味依靠要素投入的增长模式是不可行的,以高耗能产品为主的出口结构不利于经济的可持续发展。因此,中央政府试图通过加征关税的方式抑制高耗能产品的出口。2007年4月,《财政部、国家税务总局关于调整钢材出口退税率的通知》重点对80多种钢铁产品进一步加征了5%~10%的出口关税。但在财政分权和锦标赛制的晋升体制下,地方政府有不当干预高耗能产业发展的动机,其中以大工业园区和电价为代表的竞争性补贴最为突出。例如2006年前后,我国西部地区重点发展高耗能产业,内蒙古重点扶持的20家工业园区中有5家被冠以“高载能园区”的名称。2007年,全国有14个省份以实行发供电联动、协议供电、大用户用电直供、竞价上网等名义自行出台了对高耗能企业的优惠电价措施。2012年,贵州对工业用电大户恢复试行“丰枯电价政策”,广西对当地电解铝企业出台0.1元/kW·h的一年期补贴政策。2016年5月,云南省人民政府发文决定,要确保云铝股份用电价格不高于0.278 5元/kW·h。这些对于高耗能的“优惠”在刺激产能扩张的同时也在產品出口的过程中补贴了国外的消费者,将污染留在了国内。中央和地方政府的政策冲突,使得高耗能产业在我国的产业和出口结构中仍然占有相当重要的地位,转变进程缓慢。 除中央和地方政府的博弈外,中央各部门之间政策制定的不协调也导致出口结构调整的红利被抵消。2008年11月,为应对2008年金融危机的负面影响,我国政府提出扩大内需的“四万亿计划”,其中对于煤运通道项目、干线铁路和机场的重点建设将大规模的投资再次推向了高耗能产业[19]。2015年新一轮电力体制改革在实现的终端用户电价下降过程中也帮助削减了高耗能产业的用电成本,刺激了其扩张。 随着污染排放的积累,我国环境的吸收能力下降,环境要素更为稀缺,绿色发展成为新的需要。但在中央-地方博弈和各部门决策不协调的情况下,国内的政策选择始终在贸易盈余和环境损失之间摇摆,实际的政策红利仍倾向于高耗能产业。究其根本原因,还是由于缺乏相关的成本收益分析,决策者无法明确环境成本对产品竞争力的影响。 2.3 高耗能产业出口与贸易摩擦 对外部性的忽视和政策的冲突导致我国高耗能产业的增速居高不下,大量高耗能产品持续出口到其他国家。2008年以前,我国部分高耗能产业的出口交货值占销售产值的比重始终维持在8%以上。即使不考虑环境成本,这样的出口结构也可能使我国在国际贸易中处于不利地位。一方面,发达国家出于国内产业空心化和就业不充足的压力,会设置贸易壁垒,阻止高耗能等劳动密集型和资源密集型产品的进口,即比较优势陷阱[20]。另一方面,我国对高耗能产品不同程度的补贴(电价优惠等)会导致产品边际成本下降,供给曲线下移,造成产量上升和价格下降。明显低于其他出口方的产品价格很容易引起进口国家的反倾销反补贴调查。例如,美国于2017年1月在WTO就铝产能过剩问题进行投诉,并在2017年3月对我国产铝箔启动了反倾销反补贴调查,称这些商品被以不公平的低价出售。2018年3月8日,特朗普在白宫签署命令,宣布将于15日后对进口钢铁课征25%关税,对进口铝材课征10%关税。 根据以上讨论可知,对环境成本的忽视会影响出口结构的形成和决策者对政策的选择。作为重要的出口产业,高耗能产业在经济效益和外部性上的平衡受到密切关注。明确污染成本内部化后的产业竞争力,对整个国家的出口战略和结构调整都具有重要意义。 3 贸易引致的社会收益与外部成本 3.1 模型设定 投入产出法在能源和环境经济学中常被用来对产品生产、贸易等各个环节的排放进行系统的核算,即隐含排放。但只从成本侧衡量隐含环境排放量的做法并不能判断相关产业的竞争力。作者对已有的隐含排放研究进行扩展,提出隐含社会福利的概念——某经济活动所造成的直接和间接社会福利变化。根据投入产出表的基本结构,定义某经济活动的直接和间接创造的劳动者报酬、生产税净额、营业盈余为隐含社会收益,直接和间接排放所造成的外部成本为隐含社会成本,并在此基础上利用投入产出模型对我国高耗能产业参与出口贸易的损益进行测算及对比[21]。固定资产折旧一方面是通过消耗固定资产增加产出价值的过程,另一方面又是对过去固定资产投资的提取,因此作者将其同时从收益和成本中去除,使得模型结果分析更加直观简洁。 假设某国包含n个工业部门,当所有产品都达到市场出清的状态时,最基本的投入产出关系可以表示为: X=AX+Y 或 X=(I-A)-1 Y (1) 其中,X表示各部门的全部产出;AX为中间投入,A为直接消耗系数矩阵,其元素aij=xijxj表示生产单位j部门产品所消耗的i部门产品数量;Y是各部门最终需求,包括家庭消费、政府消费、投资、库存变化和净出口。(I-A)-1为里昂惕夫逆矩阵,又称完全需求系数矩阵。 令行向量S表示活动创造的增加值或污染物排放,其元素为sj=mjxj(mj代表部门j总的收益或排放,xj代表部门j的总产出)。于是,一国出口所带来的隐含增加值或排放量E可表示为: E=S(I-Ad)-1 Yex(2) 这里,为了剔除进口中间投入品的影响,我们对传统的里昂惕夫逆矩阵进行了简单的调整。Ad代表国内生产的中间投入生产系数矩阵,其元素adij表示j部门生产单位产出所耗费的i部门的国内中间投入。Yex为部门总出口。 将(2)式表达为矩阵运算的形式,则各部门出口的国内增加值或污染排放即为等式(3)中各行元素的总和。 3.2 数据来源 使用1997—2017年42部门投入产出表,其他未公布投入产出数据的年份采用RAS法计算。根据投入产出表的行业划分将六大高耗能产业合并为石油加工及炼焦业、化学工业、非金属矿物制品业、金属冶炼及压延加工业(包括黑色金属和有色金属)与电力、热力的生产和供应业五大行业。隐含社会收益指标可直接从投入产出表中得到。 对于隐含社会成本,学界在定义和量化方法上仍未达成共识。有些学者从环境污染造成经济损失的角度定义社会外部性。在环境库茨涅兹曲线等理论的指导下,许多发展中国家都错误地认为经济增长(到某一阶段)有助于减轻环境破坏,从而广泛地从生态系统中索取资源并排放污染。然而,这样的后果可能是毁灭性的[22]。随后,“污染-健康-经济”的联结关系被发现,社会外部性的定义扩展到了健康、劳动力等层面[23]。考虑到研究范围和数据可得性,主要以环境外部性为研究对象,按照温室气体、废气、废水和固体废弃物四个类别,选取其中代表性的污染物表示环境损失:CO2、SO2和烟粉尘、COD和氨氮、一般固体废弃物和危险废物。在计算CO2的直接排放量时,摒弃部分学者采用标准煤代替全部能源消耗和仅仅采用煤、原油和天然氣三种一次能源代替全部能源消耗的做法,选择《中国统计年鉴》中焦煤、汽油、煤油、燃料油、柴油等8种燃料作为各行业部门的消耗源,在此基础上使用8种燃料所对应的IPCC碳排放系数进行计算。其余污染物排放数据来源于《中国环境统计年鉴》,但由于数据更新的限制,隐含污染排放物的核算主要聚焦在2005—2015年。 为了更加直观地比较成本和收益,还需要对环境损失进行货币化。在探究环境污染造成的经济、福利影响的过程中,逐渐形成了三种量化方法。第一种是直接利用一般均衡模型(CGE)全面捕捉经济系统中不同组成部分之间的相互作用和反馈效应,从而评估污染的经济影响[24]。第二种是通过一些经济计量方法,如支付意愿(WTP)、疾病费用(COI)和人力资本法(HCA)计算经济损失[25]。第三种是在计算出污染排放量后建立货币化标准。Wang等[26]利用影子价格表示污染带来的经济损失;欧盟委员会[27]在介绍衡量外部性方法的报告中指出市场价格、政策隐含的价格都可以作为外部性货币化的依据。可以发现,前两种方法是直接将污染转化成了某种价值损失,第三种方法关注的则是污染物价格的定义。而在这种定义上的自由裁量权有助于量化政府对环境成本的重视程度,并对现有政策的有效性进行评估。 结合已有文献,环境税是影子价格的一种较好的选择。与资源税类似,环境税的设计是为了将外部成本直接计入消费者价格,从而改善外部性。政府在进行环境税定价时,会综合考虑环境污染所带来的经济、社会和福利影响,因此用税费表示污染物的影子价格具有全面性和可靠性,而且可以反映不同国家政策规制的严格程度。首先利用2019年国际平均征税标准作为各项污染物的影子价格,其中CO2影子价格是利用世界银行《2020碳定价现状与趋势》报告中2019年碳税总价值除以碳定价所覆盖的碳排放计算得出;SO2、烟粉尘、COD、氨氮、一般固体废弃物和危险废物的成本则根据OECD数据库中全部国家可得税率的平均值计算得到[28]。研究估计的影子价格水平均处于现有文献所界定的合理范围内[26-27,29]。然而在实际情况中,不同年份的污染物成本存在差异。由于发展阶段和认知的不同,同样一单位的污染排放在10年前和 10年后造成的损失也是不同的。根据环境效益评估中的人力资本法,当污染对人体健康和劳动能力造成损害时,污染损失的程度与个人收入有密切关联。收入越高的居民一旦由于环境污染导致健康情况和劳动能力下降,其遭受的货币损失就越多。因此,使用我国2005—2019年人均实际收入(根据居民消费价格指数对名义可支配收入折算得到)的波动对不同年份的影子价格进行调整,以反映环境成本的动态变化,具体成本见表2。 4 高耗能产业出口的成本收益分析 4.1 高耗能产业出口的社会收益与污染排放 4.1.1 隐含社会收益 从总值看,1997—2017年高耗能产业出口所创造的隐含社会收益呈上升趋势,但2007年后产业出口的重要性明显降低。如图2所示,高耗能产业的隐含收益绝对量在研究期间持续增长,造成这种增长的原因可能有两个:一是高耗能产业本身具有较强的增长能力,二是存在经济长期趋势或随机趋势的混淆。因此需要对产业结构进行更加深入的分析。经计算,高耗能产业出口的收益占全部产业的比重在2007年达到峰值16%后逐年下降,可见绝对量的上升并不源于高耗能产业相对于其他产业的发展优势。收益比重的降低一定程度上是由于2008年金融危机的爆发,世界经济复苏乏力,外部需求对我国经济的拉动作用明显弱化。而另一个重要的原因是我国政府的贸易政策发生了变化,部分高耗能高污染和资源性产品的出口被抑制。 从社会收益的分配角度看,高耗能产业出口对劳动者报酬的贡献较高,但对企业利润的带动作用持续减弱。劳动者获得了高耗能产业近50%的出口隐含收益,其次是经营者占30%左右,而政府约占20%。收益分配在不同时期的变化趋势分化明显。2002年以前收益的增长并不显著。2002—2007年隐含社会收益出现了飞跃式增长,年平均增速约为34%,其中营业盈余增速最快,说明高耗能产业经营者利用我国加入WTO的契机获得的出口扩张红利高于劳动者和政府。但2007年之后,社会收益增长速度明显变慢,财政收入和企业经营利润的增长动力不足,营业盈余甚至在一段时期内出现过负增长。传统意义上,劳动者报酬在收益分配中占比较高反映了产业在保民生上的优势。但在企业利润创造能力持续走低的对比下,高耗能产业对劳动者报酬高贡献率的真实效果值得商榷。 如果说劳动者报酬是从总收入的角度反映高耗能产业出口对劳动者产生的影响,就业岗位则可以从保障就业的角度解释高耗能产业出口对劳动力市场的影响。根据计算结果,2002—2007年高耗能产业出口贸易带来的隐含就业岗位显著增加,5年间增长了1倍,到2007年达到463万人。但2007年以后,就业岗位创造逐渐下降,2017年相比2007年降低了138万人。将2007年后高耗能产业出口造成的劳动者报酬上升、就业岗位下降结合起来看,可以发现这一阶段高耗能产业的劳动要素价格略高于全部工业的平均水平。然而,这种劳动力价格的上升是由全部工业的报酬和就业变化所推出的,而不是源于产业自身劳动力素质和水平的提高。也就是说,高耗能产业出口确实带来了工资红利,但如果产业不进行技术的升级而仍 停留在粗放型的生产模式,这部分锁定在高耗能产业中的红利反而会造成资源的错配并进而减损社会福利。 综上,中国高耗能产业出口的隐含社会收益在2002—2007年快速增长,其中2001年中国加入WTO并积极参与全球分工与国际贸易起到了重要的作用。这一阶段高耗能产业出口的增长对中国企业经营利润和劳动就业岗位的创造都起到了积极的作用。但2008年起,受到国外金融危机和国内贸易政策变化的影响,中国高耗能产业出口的贡献下降,对企业经营的支撑作用减弱。产业出口虽然能够带来劳动工资的增长,但如果不进行技术变革,这部分错配只会进一步降低社会生产效率。 4.1.2 隐含污染排放 高耗能产业出口隐含污染物和温室气体排放占全部工业出口隐含排放的19%~35%(图3)。考虑气体污染物,2005—2015年高耗能产业出口的隐含废气排放由33.2亿t增长到67.1亿t,占工业的30%。但对于主要关注的两类污染物(SO2和烟粉尘),其隐含排放都减少了将近一半,SO2隐含排放由164.9万t下降到74.2万t,烟粉尘则从148.0万t下降至71.0万t。考虑水污染物,高耗能产业出口的隐含废水排放于2007年达到顶峰并逐渐下 降,2015年隐含废水排放量为9.9亿t,占全工业比重22%,COD和氨氮的情况与SO2和烟粉尘类似,绝对量下降近一半,但比重始终保持在25%左右。在固体废弃物方面,总量在2007年以后快速下降,治理效果较为显著。高耗能产业出口隐含CO2排放量2007年出现阶段性峰值,但2010年之后又呈现复苏趋势,2014—2017年高耗能产业出口的隐含CO2排放占全部产业比重回升到30%。 4.2 高耗能产业出口的成本收益对比 4.2.1 基础结果 根据表2的影子价格将污染排放货币化后(2015年后只有CO2的数据可得),2005—2015年高耗能產业出口的隐含社会成本不断上升,由146亿元增长到481亿元,总成本为3 309亿元(表3)。2015年后,CO2排放的成本继续增加。与隐含收益相比,高耗能产业出口带来的环境污染造成了约3%的福利损失,且在研究期间从2.7%上升至3.4%。从出口价格的角度,隐含成本占出口额的比例为2%左右,即每出口1元的高耗能产品,其中包含的环境成本为0.02元。过去的研究发现,2004—2014年间我国制造业的年均工资增长率和能源成本快速上升,很多产品与部分发达国家相比成本优势已基本消失[30]。例如武汉大学中国企业-劳动力匹配调查(CEES)数据的研究发现,我国企业的平均税后利润率只有3.3%。如果将利润率理解为一单位出口产品中刨除原材料、人力等成本后的剩余价值,那么这2%的社会外部性成本内部化于出口产 品的价格中后将显著缩减高耗能产品的利润空间。由此可见,无论是在经济发展质量还是企业生产效率方面,当前过多的高耗能产品出口都损害了社会福利。 进一步,可以观察不同污染物对出口隐含社会成本的“贡献”。COD、氨氮和固体废弃物的治理效果较好,不到全部成本的10%;SO2、烟粉尘成本占比在逐渐下降(但仍然需要继续关注),这可能得益于中国脱硫脱硝的实施及全国火电燃煤机组竞赛评比管理办法的出台。高耗能产 业出口的环境损失主要来源于CO2排放,2005—2015年碳排放成本所占比重从83.2%提升至94.6%,对碳排放的治理是解决环境问题的关键举措。 4.2.2 国内外环境规制强度的差异 由于使用环境税表示影子价格,成本收益对比的结果会极大地依赖于环境规制的力度。为验证基础结论的稳健性并对比不同环境规制力度下结果的差异,选取国内平均税收标准作为污染排放的影子价格,计算高耗能产业出口的隐含社会成本。在国内平均成本的具体核算中,根据世界银行《2020碳定价现状与趋势》报告选取8个省市(北京、上海、重庆、天津、深圳、广东、湖北、福建)2019年碳价的加权平均作为CO2货币化的依据;根据《中华人民共和国环境保护税法》中对于各污染物的税收标准计算SO2、烟粉尘、COD、氨氮、一般固体废弃物和危险废物的影子价格。需要注意的是,我国对于气体污染物和水污染物的环境税征收是以污染当量为单位的,当量与污染物重量通过当量值(kg)换算。对于污染收费为区间的污染物,以其平均值代替。同样地,影子价格按照实际收入的波动做动态化处理。 在国内平均成本的情景中,2005—2015年高耗能产业出口的隐含社会成本从93亿元增长到215亿元,总计1 705亿元。成本占收益的比重约为2%,成本占出口产品价格的比例为1%。可以发现,在国内环境标准的评估下,高耗能产业出口带来的环境损失是国外标准的1/2。也就是说,在较低的环境规制强度下,政策制定者会低估高耗能产业出口带来的损失。当无法明确真实的贸易利益时,政策就容易出现不合理的倾斜,从而阻碍可持续发展的进程。但即使是在这种情形下,高耗能产业出口带来的环境损失仍然在逐年增长,其对经济、环境和社会福利的负面影响不容忽视。 4.3 分行业成本收益对比 上述结果主要基于对高耗能产业整体的分析,但由于产业内部的异质性,对不同行业的深入分析也具有重要的政策意义。聚焦不同高耗能行业,按照国际平均成本分析2005—2015年其出口贸易的成本收益情况。从绝对量看,化学工业出口的社会收益和成本都最高,电力、热力的生产和供应业的情况则正好相反。然而,绝对量的结果并不能直观地反映各行业的发展前景,因此需要在控制出口规 模的情况下对成本收益进行对比(表4)。化学工业每万元出口隐含社会成本在五个高耗能行业中是最低的,其成本与收益的比值仅为2%左右。与此相反,电力、热力的生产和供应业每万元出口隐含社会成本由2005年的371元上升至2015年的621元,在所有高耗能行业中位居第一,且2015年成本与收益的比值仍是化学工业的3倍。可以发现,电力、热力的生产和供应业出口的隐含社会成本较低并不是因为该行业更加环境友好,而仅仅是由于其本身的出口规模较小(2015年出口值为87.7亿元,不到化学工业的1%)。事实上,我国煤炭消费量中发电比例长期保持在40%以上,电力行业一直是二氧化硫、氮氧化物等空气污染物的重要排放源,我国火电行业二氧化硫排放量占全国工业二氧化硫排放量的比重长期维持在40%以上。 5 结论与政策建议 对环境外部性的忽视会导致真实的贸易利益被高估。从特征事实和理论机制出发,分析环境外部性对出口结构和政策制定的影响,结果显示对环境成本的忽视会刺激高耗能产业的生产和出口,同时导致政策的不合理倾斜。这样的出口结构和政策结果不仅会带来效率的损失,还可能引发贸易摩擦。其次,为量化外部性导致的福利损失,利用投入产出法估算1997—2017年高耗能产业出口所引致的社会收益与外部成本。结果表明:①全球金融危机后高耗能产业出口的收益创造能力持续减弱,如果不进行技术升级,生产效率将进一步降低。②2005—2017年高耗能产业出口的隐含成本不断增加,造成了约3%的福利损失。若将这部分成本内部化于比较优势衡量体系中,高耗能产业出口的净经济效益将明显下降,市场竞争力减弱。③相比于国际平均水平,我国较低的环境标准会导致对环境损失的低估,从而影响出口结构的改善和政策制定的调整。④在高耗能产业内部,电力、热力的生产和供应业的污染情况需要被关注。需要注意的是,由于氮氧化物、重金属等污染物的数据不可得而未将其纳入核算范围,以及未考虑隐含排放所造成的非环境社会成本,对于高耗能产业出口隐含社会成本进行的是下限估算。基于研究结果,对贸易政策的选择提出以下具体建议。 第一,提高环境成本,减少企业决策与社会效率的偏离。一方面,与国际横向比较,过去我国的部分能源价格(或使用成本)较低,其中一个主要原因是污染成本并没有被包含在能源价格中。过低的能源价格(或使用成本)会大大降低企业尤其是高耗能企业的生產成本,引起能源消费规模的过度增长,并在国际贸易中为发达国家的污染转移提供便利。因此,应当对能源价格实施全成本定价,调整环境税和可再生能源补贴,加大燃油税和资源税改革力度,扩大税收征收范围。另一方面,在我国碳价格明显低于国际平均水平的情况下,为了建立起有效的减排机制,在短期要完善碳关税,以增加外贸压力为代价促进经济结构转型;在中长期则要通过构建配额交易制度、允许用能权体系与碳交易重叠等方式推动碳交易市场的建设与发展。 第二,调整出口结构,逐步取消对高耗能产业各种不合理的政策支持。我国对高耗能产业的政策制定呈现“明降暗补”的局势,这种支持不仅会带来能耗、污染浓度和二氧化碳排放增加等问题,还会引发贸易摩擦。为此,首先要通过对不同出口部门实行差别税率和退税政策调整出口产品结构,取消对高耗能产业出口的税收优惠政策(减少退税等),转而对高附加值、低污染的生产企业实行税收减免和技术支持,鼓励其出口。其次,统一中央和地区对高耗能产业的政策导向,加大惩罚力度,规制各级政府为提高经济指标而鼓励高耗能产业发展的行为,减少其他政策的相关红利(如降电价)对高耗能产业的“刺激”。对于那些以高耗能产业为主要发展对象的省份,其经济损失可以考虑由其他受到环境收益的省份加以补偿。最后,针对不同高耗能产业的特点实施过渡性贸易政策,促进高耗能产业的技术升级。我国拥有较为完整的工业体系,高耗能、高污染行业在可预见的未来仍将持续存在,推动产业的技术变革和取消政策倾斜同样重要。考虑化学工业相对污染较低的特点,可以为其提供技术和资金支持,给予那些积极响应节能减排号召的企业以出口的优先权。电力、热力的生产和供应业本身的出口绝对量虽小,但其生产特点是环境影响与能源服务的直接分离,商品出口会导致输出服务而将温室气体排放责任留在国内的后果,因此应建立公允的碳关税政策来合理反映其商品的市场价格,帮助缓解我国在气候变化问题上的压力。 第三,重建贸易优势判断标准,减少隐含污染的迁移。当前国际贸易中判断一个国家在某种产品上的比较优势主要根据人力成本、原材料成本等传统的成本要素,而忽略了包含在其中的隐含外部成本。这使得以我国为代表的广大发展中国家在出口低廉产品的同时还承担了发达国家转移的污染排放。因此,在应对气候变化和环境污染的压力下,各国应根据国情重建国际贸易比较优势的判断标准,将隐含外部成本等福利损失纳入考量,使价格能公允地反映产品生产过程中的全部成本损耗,从而引导“污染天堂”的关闭。如此,在新的贸易优势判断体系下,既可以使各个国家根据自身的发展需求重新调整产业结构,又可以使全世界更好地应对气候变化和环境污染问题。 在经济转型的攻关期,公众和政府逐渐意识到环境质量的重要作用。相比于国内生产国内消费,以高耗能为代表的能源密集型产业出口是以国内的环境牺牲为代价换取经济利益的增长和国外消费者需求的满足。因此,出口结构的合理调整和贸易政策的精准制定都需要以明确经济与环境的关系为前提。文章通过引入机制分析,明确了“环境成本的提高能够减少高污染产品的出口和政策对高耗能产业的倾斜”的结论,同时以投入产出为方法论,在测算产业出口的成本收益方面提供了尝试。此外,未来可以在污染物种类的完善、研究范围的扩充、成本的精准化测度等方面做更加深入的研究和补充。 参考文献 [1]岳立, 杨帆. 新常态下中国能源供给侧改革的路径探析:基于产能、结构和消费模式的视角[J]. 经济问题, 2016, 97(10):1-6,97. [2]韩建国. 能源结构调整“软着陆”的路径探析:发展煤炭清洁利用、破解能源困局、践行能源革命[J]. 管理世界, 2016 (2):3-7. [3]郑新业, 吴施美, 李芳华. 经济结构变动与未来中国能源需求走势[J]. 中国社会科学, 2019 (2):92-112,206. [4]李锴, 齐绍洲. 贸易开放、经济增长与中国二氧化碳排放[J]. 經济研究, 2011,46 (11):60-72,102. [5]潘安, 谢奇灼, 戴岭. 中国出口贸易利益与环境成本的失衡[J]. 环境经济研究, 2019,4 (3):10-29. [6]ROBISON H D. Industrial pollution abatement: the impact on balance of trade[J]. The Canadian journal of economics, 1988, 21(1):187-199. [7]江锦凡. 外国直接投资在中国经济增长中的作用机制[J]. 世界经济, 2004,27 (1):3-10. [8]林季红, 刘莹. 内生的环境规制:“污染天堂假说”在中国的再检验[J]. 中国人口·资源与环境, 2013, 23(1):13-18. [9]杨子晖, 田磊. “污染天堂”假说与影响因素的中国省际研究[J]. 世界经济, 2017, 40(5):148-172. [10]CHEN Z M, CHEN G Q, ZHOU J B, et al. Ecological input-output modeling for embodied resources and emissions in Chinese economy 2005[J]. Communications in nonlinear science and numerical simulation, 2010, 15(7):1942-1965. [11]谢建国, 姜珮珊. 中国进出口贸易隐含能源消耗的测算与分解:基于投入产出模型的分析[J]. 经济学(季刊), 2014, 13(4):1365-1392. [12]LIN B Q, SUN C W. Evaluating carbon dioxide emissions in international trade of China[J].Energy policy, 2010, 38(1):613-621. [13]王奇, 刘巧玲, 刘勇. 国际贸易对污染-收入关系的影响研究:基于跨国家SO2排放的面板数据分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2013, 23(4): 73-80. [14]LIANG S,WANG Y,CINNIRELLA S,et al. Atmospheric mercury footprints of nations[J]. Environmental science & technology, 2015, 49(6): 3566-3574. [15]封进. 国际贸易中的环境成本及其对比较优势的影响[J]. 国际贸易问题, 1998 (9):36-39. [16]王庆一. 2019能源数据[R]. 北京: 绿色创新发展中心, 2019. [17]国家统计局, 生态环境部. 中国环境统计年鉴2018[M]. 北京:中国统计出版社, 2018. [18]潘鹤思, 李英, 柳洪志. 央地两级政府生态治理行动的演化博弈分析:基于财政分权视角[J]. 生态学报, 2019, 39(5):1772-1783. [19]邵文彬, 李方一. 产能过剩背景下我国高耗能行业增长的动因分析[J]. 软科学, 2018,32 (1):41-46. [20]洪银兴. 从比较优势到竞争优势:兼论国际贸易的比较利益理论的缺陷[J]. 经济研究, 1997,32 (6):20-26. [21]CHEN Z M, OHSHITA S, LENZEN M, et al. Consumption-based greenhouse gas emissions accounting with capital stock change highlights dynamics of fast-developing countries[J]. Nature communications, 2018, 9(1):3581-3596. [22]SONG T, ZHENG T G, TONG L J. An empirical test of the environmental Kuznets curve in China: a panel cointegration approach[J]. China economic review, 2008, 19(3):381-392. [23]XIA Y, GUAN D B, MENG J, et al. Assessment of the pollution-health-economics nexus in China[J]. Atmospheric chemistry and physics discussions, 2018, 18(19):14433-14443. [24]TIAN X, DAI H C, GENG Y, et al. Economic impacts from PM2.5 pollution-related health effects in Chinas road transport sector: a provincial-level analysis[J]. Environment international, 2018, 115:220-229. [25]HOFFMANN S, QIN P, KRUPNICK A, et al. The willingness to pay for mortality risk reductions in Mongolia[J]. Resource and energy economics, 2012, 34(4): 493-513. [26]WANG M X, LIANG L N, SIU W S, et al. Loss accounting of environmental pollution within Pearl River Delta region, South China[J]. Environmental pollution, 2019, 249:676-685. [27]European Commission.Externalities of energy methodology 2005 update[R]. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities Press, 2005: 194, 263. [28]OECD.Database on policy instruments for the environment [EB/OL].[2020-11-10].https://pinedatabase.oecd.org/Query_2.aspx?QryCtx=3&isid=d70c5163-bc1d-4957-9c50-439d9873449f#. [29]MEKAROONREUNG M, JOHNSON A L. Estimating the shadow prices of SO2 and NOx for U S coal power plants: a convex nonparametric least squares approach[J]. Energy economics, 2012, 34(3):723-732. [30]SIRKIN H, ZINSER M, ROSE J. The shifting economics of global manufacturing[R]. Boston:Boston Consulting Group (BCG), 2014. Influence of environmental externalities on export structure and trade policies: evidence from Chinas energy-intensive industries XIANG Chenxi CHEN Zhanming ZHENG Xinye (School of Applied Economics, Renmin University of China, Beijing 100872, China) Abstract Exportation not only promotes the rapid accumulation of technology and capital, but also leads to serious environmental problems. The contradiction between economic growth and green development is becoming more and more prominent. In the stage of high-quality economic development, industrial export competitiveness and trade policy design need new definitions and a theoretical basis. For this reason, combined with the theoretical mechanism, this article first used the framework of market supply and demand and the game between central and local governments to analyze the influence of environmental cost on a countrys export structure and policy inclination, and discussed the reasons and characteristics of the rapid development of energy-intensive industries with significant environmental externalities in China. Second, using the input-output data from 1997 to 2017, the embodied social welfare changes in the exports of energy-intensive industries were measured from two aspects of added value and environmental pollution. The results showed that the neglect of environmental externalities would stimulate the production and export of these industries and hinder the upgrading of export structure. After the global financial crisis, the driving effect of energy-intensive industries on business operation, fiscal revenue and job creation continued to decrease, while the embodied costs continued to increase, resulting in a 3% welfare loss with an upward trend. If these environmental costs were internalized into the comparative advantage measurement system, the net economic benefit of the exports of energy-intensive industries would obviously decline and their market competitiveness would be weakened. At the same time, the neglect of environmental externalities would also affect the intensity of environmental regulation, leading to the phenomenon of ‘overt reduction and implicit compensation in policy design. Compared with the international average level, Chinas lower environmental standards would lead to the underestimation of environmental losses, thus affecting the accurate formulation of trade policies. Based on the main conclusions, this article suggested that: when optimizing the export structure and designing trade policies, increasing environmental costs by adjusting environmental taxes and carbon markets can reduce the deviation between corporate decision-making and social efficiency; strengthening the regulation of energy-intensive industries and implementing transitional policies according to the characteristics of different industries will facilitate the transformation to a structure with high added value and low pollution; and rebuilding the judgment standard of trade advantage can lead to the closure of ‘pollution havens. Internalizing environmental costs in the process of economic decision-making is one of the key choices for building a modern economic system. Key words environmental externality; export structure; trade policy option; energy-intensive industry; cost-benefit analysis (責任编辑:李 琪) 收稿日期:2020-10-18 修回日期:2020-12-13 作者简介:相晨曦,博士生,主要研究方向为能源经济与政策。E-mail: xiangchenxi@ruc.edu.cn。 通信作者:陈占明,博士,教授,主要研究方向为投入产出分析、对外直接投资、能源经济与政策。E-mail: chenzhanming@ruc.edu.cn。 基金项目:中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金)资助“基于消费者责任视角的能源消耗与温室气体排放研究”(批准号:14XNJ011)。