论环境法法典化的深层功能和实现路径

2021-08-12张梓太程飞鸿

张梓太 程飞鸿

摘要 环境法律文本兼具矛盾性、繁复性与动荡性三种特征,可以用法律复杂化统一概括。环境法法典化虽然旨在破除法律复杂化,但是仅围绕立法体例和立法技术,并不足以触及问题的本质。环境法律复杂化始于对策法学的研究范式。对策法学以解决问题为本意,以提出对策为手段,以热点问题为聚焦。这些特征和环境法律文本的矛盾性、繁复性与动荡性密切相关。为了避免未来的环境法典再次落入法律复杂化的窠臼中,环境法法典化应在重塑环境法律文本之外,拥有纠正对策法学的深层功能。这不仅要求环境法法典化具备对应的潜质,还需要在法典的编纂模式上做改变。首先,环境法法典化的特点、目的与愿景都与对策法学有着显著不同,加之消除对策法学不利影响的自救意识,环境法法典化既有潜力,也有动力纠正对策法学。其次,应当坚持以弱对策导向的适度法典化模式。这一法典编纂模式旨在弱化解决问题的导向,重新回归到以调整环境法律关系的原始本位,同时待环境法治达到了一定阶段,再适当进行法典化。其中的重点在于,要对我国环境实践中的改革经验进行总结,分析它们的思路,掌握它们的规律,将那些行之有效的成熟做法上升为法律规定。

关键词 环境法典;法律复杂化;研究范式;对策法学;法典编纂模式

中图分类号 D912.6

文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2021)06-0010-09 DOI:10.12062/cpre.20201004

近来,伴随民法典的编纂和颁行,法学界逐渐兴起了一股法典化的热潮,环境法也概莫能外。对环境法的法典化而言,学界更侧重于从技术层面梳理和调适环境法律文本的个中龃龉,而鲜有其他。但若仅将环境法律文本的龃龉归因于立法技术的缺陷,又未免太过于小觑了这一问题。毕竟,法典化是否代表更先进的立法模式犹未可知,其也未必会采用更为高超的立法技巧。因此,单纯地在立法技术层面实现环境法的法典化进程,是否足以解决当下环境法律实践中的诸多难题并不至于重蹈覆辙,值得怀疑。

事实上,立法的现状在很大程度上反映了环境法学共同体的研究现状[1],而研究现状更是研究范式的直接投射。故而,当下环境法律文本表现出的诸多问题,毋宁说是研究范式使然。文章将首先从环境法律文本的特征出发,阐明研究范式是如何影响环境法律文本的。以此为基础,思考环境法法典化是否具备反思与纠正研究范式的深层功能,以及如何实现这一功能。

1 法律复杂化:环境法律文本的三种特征

1992年,耶鲁大学的Schuck[2]提出法律复杂化现象(Legal Complexity),简单地说,就是我们的法律正变得越来越复杂。Schuck将法律复杂化界定为矛盾性(Differentiation)、繁复性(Density)、动荡性(Indeterminacy)和技术性(Technicality)的集合。在此基础上,何江[3]提出环境法具有肥大化、技术化、不统一和不确定性四种特性。但技术性是环境法作为交叉学科的核心特质,如果技术性导致了环境法律文本的复杂化,也是不可改变的。因此,对环境法律文本的分析重点将集中在剩余的三种特征上。

1.1 矛盾的环境法

环境法是矛盾的,主要体现在当不同环境法律法规调整同一法律关系时相互掣肘的现象。有学者以供水企业生产供应的饮用水不符合国家标准的法律责任为例做分析[3]。针对同一事项,不同层级的法律规范都有规定。但处罚主体在住建部门、水利部门和卫生部门之间来回切换,罚款数额在二十元至二十万元之间上下浮动。环境法的个中矛盾由此可见一斑。

但法律文本的矛盾只是一种结果的呈现,后续还产生了诸多不为人觉察的连锁反应。

首先,矛盾的环境法增加了法律适用的难度。虽然在具体的法律适用上,我们有“新法优于旧法,特别法优于一般法,上位法优于下位法”的黄金法则。但如果我们将目光集中在一些低级别的地方性法规上,所谓的黄金法则并没有想象中那么牢靠。仍以前述供水企业的问题为例,《四川省村镇供水条例》的第四十九条和《四川省生活饮用水卫生监督管理办法》第四十一条就在处罚主体和罚款数额上相互矛盾。但问题是,两者应当适用哪一个?这就需要了解它们属于地方性法规还是政府规章,制定主体是地方人大常委会还是地方政府,并继而分辨出适用的优先次序。但考虑到基层实务工作人员的理论水平,对法律规范的理解程度,以及基层相对较大的工作量,这些要素无疑增加了法律适用的难度。

其次,矛盾的环境法消解了法的稳定性和安定性。对于任何一个法律体系而言,稳定性都是第一追求。而稳定的基础必然是建立在统一的逻辑之上。逻辑不对,体系就有瑕疵,所有的演绎都会出问题[4]。不仅如此,法律体系的稳定性背后矗立着法的安定性(Rechtssicherheit)。这要求法律不可随意变更,法律后果应当是可预测的(Vorraussehbarkeit)[5]。但是,當法律文本出现矛盾时,法的稳定性和安定性这对统一的概念却互相矛盾。因为,消除矛盾的最快途径就是修改法律或另立新法,而采取这两种措施意味着可预测性备受打击,维护安定性的手段反而成消解稳定性的助推力。

最后,矛盾的环境法动摇了公民对法律的信念。伯尔曼曾言:“法律必须被信仰,否则形同虚设” 。而法律之所以能够被信仰,源于信仰者的超经验体验和一种理性的确信[6]。简单地说,人们推崇和信服法律及其理念并把它们奉为自己的精神寄托和行为准则。然而,首尾乖互的法律文本必然会出现“事类虽同,轻重乖异”的现象。此时,公民对法律的坚定信念就会被矛盾所瓦解和动摇。当然,这并非指所有的同案不同判都会动摇公民对环境法律的信仰。环境案件的事实复杂,一定程度的同案不同判亦是常态,此处主要是指从法律适用的不同而延伸出的判决差异。

1.2 繁复的环境法

环境法的繁复不仅体现为单纯的法律体量大,还拥有三维的立体呈现。

首先,庞杂的法律文本。据统计,在我国法律体系中,环境法律约占全部法律的10%,环境行政法规约占全部行政法规的7%[7]。而笔者以北大法宝为数据库进行检索(检索日期为2021年4月19日,下同),目前我国现行有效的环境保护法律法规包括15部法律(含宪法)、4部司法解释、25部行政法规、130部部门规章、1 193部地方性法规以及501部地方政府规章。资源保护法律法规包括8部法律(不含和前类别重复的《海洋环境保护法》)、1部司法解释、20部行政法规、594部地方性法规以及232部地方政府规章。相比前述数据,更加直观的是,环境保护类的法律文本数量在北大法宝110个法规子类别中排名第17位。这些数字都反映了环境法律文本数量之庞杂。

其次,重叠的调整事项。环境法律关系的客体一般都是特定的环境要素。这些环境要素大多横贯多部环境单行法,而法律对其调整的手段和治理的目的也基本相同,使得调整事项的重叠变得顺理成章。比如,地下水作为一种矿产资源,《矿产资源法》在规定矿产资源的开采时就涵盖了地下水的开采问题,而《水法》对这一问题也有类似规定。两种法律就不自觉地出现了调整事项的重叠。当然,调整事项的重叠背后也涉及不同环境主管部门之间的利益争夺和博弈。

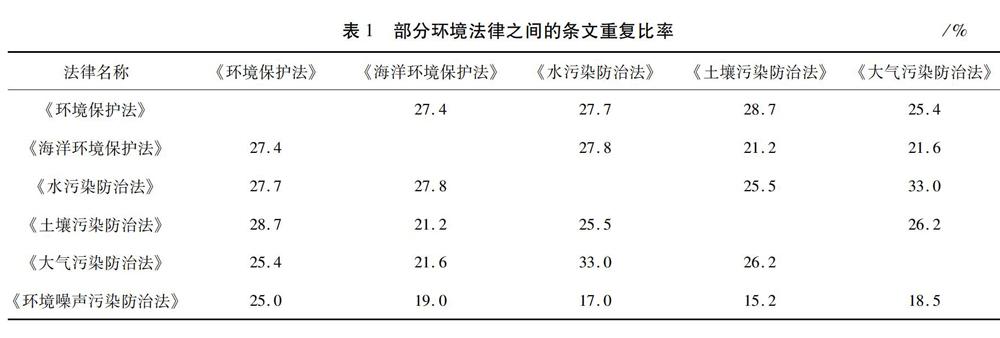

最后,雷同的法律条文。调整事项的重复促使各环境法律间的条文存在雷同。有学者即指出,《环境保护法》与各污染防治法的条文重复率均超过30%[8],尤其表现在排污许可、排放标准、设备义务等方面[9]。笔者以北大法宝的法条对比功能为基础,针对部分环境法律之间的相似度制作了图示表格。通过表1,可以清晰地观察到这种条文雷同的现象。

繁复的环境法会带来几个显著的不良后果。

第一,制度性成本的激增。首先,针对同一种事项通常多个部门都有管辖权,职权的交叉以及管理事项的重复使得部门运行的成本增加。其次,繁复的法律会催生出冗余的组织结构以及谋求利益寻租的政治掮客,这些因素都是制度高效运转的不可承受之重。最后,当行政相对人寻求某种制度供给时也可能涉及多个部门,行政相对人寻求制度供给的成本也会提高。例如,在开采地下水时,申请人就需要分别向地质矿产主管部门以及水行政主管部门申请两张许可证,缴纳矿产资源补偿费和水资源费两种费用。

第二,选择性执法和运动式执法成为必然。当环境法变得逐渐繁复之时,各种部门利益倾轧其中,期盼行政机关忠实地执行立法机关的所有意志旋即破灭,选择性执法成为无奈之举。同时,失去“主心骨”的行政机关存在被多个部门利益操控,被舆论、政治以及经济利益等场外因素裹挟的可能,故而需要外力不时将行政机关复归到正确的位置,由此造成环境保护领域运动式执法(如中央环保督察)成为行政机关的惯常选择。

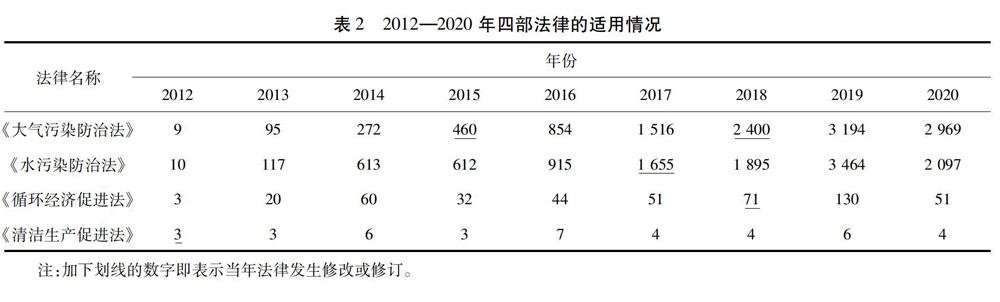

第三,环境法的整體效力被削弱。无论环境法律文本如何庞杂,高频适用的法律仍只是固定的几部重点法律,或者是新近出台、新修改的法律,大多数的法律长期处于被搁置的状态。笔者通过中国裁判文书网对《大气污染防治法》《循环经济促进法》和《清洁生产促进法》近年的适用情况做了比对,见表2。较之《大气污染防治法》和《水污染防治法》在修改后的大量适用,《循环经济促进法》显得不温不火,《清洁生产促进法》被束之高阁。问题在于,大费周章制定的法律如果最后的归途只是宣示而非适用,不仅是社会资源的巨大浪费,还削弱了法律体系应有的效力。繁复的环境法必然会滋生大量“无甚用处”的法律,环境法的整体效力也会在此间被削弱。

1.3 动荡的环境法

环境法是动荡的,表现在我国环境法律的修改频率高,尤以近十年为甚。笔者将2010—2020年作为统计区间,发现前后十年共有11部法律经过修订或修正,累计修改18次,平均每部法律修改1.64次;共有3部资源保护法律经过修订或修正,累计修改4次,平均每部法律修改1.33次。其中,《固体废物污染环境防治法》累计修改4次,《海洋环境保护法》累计修改3次,《大气污染防治法》累计修改2次,《野生动物保护法》累计修改2次,而该法的新一轮修订工作在2020年因新冠疫情又被提上议事日程。

客观地说,环境法当下的动荡是特定历史阶段和社会因素共同作用的产物,随着环境质量的好转,并不会长期存在。但是,动荡所带来的不利影响短期内难以消除。这种不利影响不仅在于增加了法律适用的难度和对法律稳定性和安定性的冲击等已论及的问题,还在于其传达了一种讯息——环境法就是“不安分”的。在这种“不安分”讯息的诱导下,利益集团会尝试借助媒体话语的渗透、公众舆论的引导及相关利益的输送影响环境立法的进程,通过屡次的修法,做最符合自己利益的法律表达,从而达到“公器私用”的目的[10]。如此一来,环境法是否还是“环境法”,其能否坚守保护环境防治污染的初心,都成了不得而知的问题。

1.4 小结

该章讨论了环境法律文本的三大特征,也是环境法律复杂化的具体体现。新的法律条文层出不穷,法律文本数量层层堆叠,立法和修法的频率居高不下。当环境法显现出了此般裂痕,整个环境法就散落成诸个碎片,法典化就有了内在动因。

而对大多数环境法学者而言,此种裂痕仍是立法技术之窠臼。“只有采取法典化的形式,才能使我国的环境立法真正实现系统化” [11]。换言之,大多数学者秉持的观点是只要我们选择了法典化的路径,环境法的个中龃龉就会自然消散。但问题在于,单纯地在立法体例和立法技术上实现环境法的法典化,是否触及了环境法律复杂化的本质?在这个问题上,当下的环境法法典化显然是治标不治本的。这意味着,即使经过法典化的重塑,环境法的危机可能会暂时解除,但危机的根源自始至终从未离开。也有学者试图分析法律复杂化的成因。譬如路径依赖导致了矛盾的环境法,强制性制度变迁引发了繁复的环境法,突击立法造成了动荡的环境法[3]。这些分析都不无道理,却又各自为战,形成不了一种因应法律复杂化的完整理论体系。那么,对造成环境法律复杂化的本质进行揭示,并用一套体系性的理论解释这一现象,成为下文讨论的重点。

2 对策法学:环境法律复杂化的肇始之因

2.1 何谓对策法学

对策法学,通俗地说就是将法律的制定、修改和完善作为归宿的法学研究范式[12]。这一研究范式包含两个层面的内容:一则以改进立法程序、推进司法改革和促进某一项制度的改良作为研究的目的和归宿。二则以教科书体例作为研究所应循的模式,即从概念到性质,从历史沿革到发展动向,从比较法的考察到提出中国问题的建议和对策[13]。而在对策法学的具体运作过程中,它的主要特征可以被概括为以下三点。

首先,以解决问题为本意。对策法学存在的意义,始终是致力于解决具体的问题。在这一特征的影响下,无论是法学的理论研究,抑或是实践操作都将“问题意识”奉为圭臬。“问题意识”代表着这样一种观念:法学的理论和实践需要注重针对性、现实性和可行性,要从社会现实生活的冲突和困惑中提升出真正的问题,并着力解决这些问题,从而真正使法学回归为经世致用的学问[14]。更重要的是,对策法学与我国文人治学的思想不谋而合,诸如“学以致用”“立德立言立功”等思想都可以在对策法学中觅得踪迹。从某种意义上,对策法学与我国本土文化的高度契合,这是其能够在法学领域枝繁叶茂的重要原因。

其次,以提出对策为手段。对策法学的对策大多分为两类:一类是改进立法的对策;另一类是改良制度的对策。其中的逻辑是:既然社会运转出现了问题,就有必要对立法、司法及执法进行检视。要想查缺补漏并解决问题,提出法律对策就是必由之路。更重要的是,社会对对策的需求通常都是急切的,因为自发生成某种制度的时间太长,改革试错的成本又太高,借鉴国外的理论和制度则是捷径。这些被称作知识外源型的对策,主要将西方的理论和法律制度实践作引介对象[15]。环境法中就有很多制度引介自域外,诸如环境影响评价制度和环境公益诉讼制度均是如此,但这些外源型制度能否契合我国本土值得慎思。

最后,以热点问题为聚焦。关注热点问题,是对策法学的必然表达。因为热点问题不仅是国民关注的焦点,通常也是社会矛盾汇聚的中心。既然对策法学以解决问题为本意,那么热点问题就是对策法学大显身手的好去处。所以,每当社会爆发热点问题时,总能看见法律人怀揣着各种对策迎难而上。

在上述要素的勾勒下,对策法学的全貌得以显现,并与环境法的学科特质天然契合[16]。环境法自其出生就带着强烈的对策性。例如,《环境保护法(试行)》以及后续出台的《环境保护法》均是对特定时期生态环境问题的立法回应[17]。各污染防治法也都将治理某一类环境污染问题作为立身之本。但是,蕴藏在环境法体内的对策法学,渐渐地从一种解决问题的利器演变成致使环境法律复杂化的“洪水猛兽”,引发了一系列问题。

2.2 由解决问题酝酿的环境法矛盾

解决环境问题是环境法的核心。纵览全球的环境立法,通常都是遵循从重大环境问题到重要环境立法的发展轨迹[18]。这一规律于我国环境法亦然。从《环境保护法(试行)》的颁布,再到此后各種环境保护单行法的制定,层出不穷的环境问题促使我国环境立法的生成及变迁。例如,1978年《宪法》之所以首次规定环境保护的内容,与20世纪70年代后期不断发生的环境污染重大事故密切相关[19]。而近十年环境法立法和修法的热潮,也是我国社会主要矛盾转移,党和政府将治理环境问题纳入国家治理体系和治理能力现代化的结果[20]。

但以解决问题为核心,环境法就会不由自主地陷入一种狭隘的囹圄。因为“所有法律活动,包括立法、司法和执法等各种法律制度,事实上是在发挥着分配稀缺资源的作用,都要以资源的有效配置和利用——即效率最大化为目的” [21]。反应在解决问题层面,为了实现效率的最大化,环境法必然以明确分工的方式构建环境法律体系,并由此带来了两种后果:一是环境法解决问题的效率大大提升;二是各单行法专注于自己的“一亩三分地”,却罔顾其他。但是,环境问题的整体性不会因为法律的分工而割裂。过分专注于某一类环境问题,却忽略了环境问题的牵一发动全身的特质,使得矛盾的环境法成为必然。下面试举两例进一步阐明由这种“专注”带来的隔阂。

《固体废物污染防治法》第二条规定:“固体废物污染海洋环境的防治和放射性固体废物污染环境的防治不适用本法” 。而《海洋环境保护法》第三十八条规定:“在岸滩弃置、堆放和处理尾矿、矿渣、煤灰渣、垃圾和其他固体废物的,依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定执行” 。照此规定,在岸滩弃置堆放固体废物应当属于陆源污染控制问题,归《固体废物污染防治法》调整;如果在岸滩弃置堆放的固体废物需要倾废的,则应由《海洋环境保护法》调整。那么在堆放弃置固废的过程中发生渗漏,污染海洋环境的,应当适用哪一部法律?此时固体废物已经对海洋环境造成了污染,因而不适用《固体废物污染防治法》。但若适用《海洋环境保护法》,却仅有弃置堆放,并无倾倒的行为。两部法律之所以要做此种矛盾的规定,是因为《固体废物污染防治法》致力于解决陆源固体废物污染,而《海洋环境保护法》则为了保护海洋生态环境,避免向海洋倾倒垃圾和排放工业固体废物[22]。对两种不同问题的关切,造成了法律间的嫌隙。

再譬如,《水土保持法》第二十二条规定:“在林区采伐林木的,采伐方案中应当有水土保持措施” 。但是《森林法》及《森林法实施条例》对此均未做相关规定。究其原因,《水土保持法》和《森林法》试图解决两个不同维度的问题。《水土保持法》是“为了预防和治理水土流失,保护和合理利用水土资源,减轻水、旱、风沙灾害”,而《森林法》则旨在“保护、培育和合理利用森林资源,加快国土绿化,保障森林生态安全”。水土保持问题是《水土保持法》核心关注的问题,但根本不在《森林法》的考量范围内。

有论者可能会反驳道,在未来环境法法典化的实现过程中,通过整体性的立法思维加之谨慎周延的立法技术,足以消解和避免当前的矛盾。但笔者对此深表怀疑。第一,明确分工是解决问题的最优方案,而其本身就带一种隔离和分化的色彩。伴随着人们对环境问题的认识深入,环境问题的治理将更专业,对环境问题背后法律关系的分类也将变得愈发细致。即便我们最终成功构建了环境法典,其内部隔阂仍在所难免。第二,整体性逻辑和周密的立法考量能否覆盖至低位阶的法律法规值得商榷。环境法典属于顶层设计,整体性逻辑和周密的立法考量尚有覆盖之可能。但对于大量低位阶的法律法规,顶层设计的理念和手段未必能够有效的覆盖,大量的行政规章和地方性法规仍将在龃龉中共生。

2.3 由提出对策导致的环境法繁复

长期以来,我国环境立法所应循的主要思路就是“环境问题很严重-外国有相关的法律-我国也要立法”[23]。因此,每当环境问题发生,总会以相关法律法规的出台为对策的主要形式。对策的层层堆叠,使得环境法的体量逐渐增厚,催生了法律文本数量的庞杂。并且,出于降低制度设计的成本和迅速解决问题的考量,立法者通常会依照现有的立法模式制定法律条款,如《环境侵权责任纠纷案件适用法律若干问题的解释》中的不少条款就与《侵权责任法》并无二致。法律条文的雷同即肇始于此。

不过客观地说,调整事项的重叠与提出对策并無直接关联。环境法的调整事项之所以会重叠,是因为环境要素并不总是以法律所欲调整的社会关系而界限分明。从这个角度上,环境问题是一个技术问题胜于法律问题[24]。但这并不意味法律完全束手无策,在立法过程中采用立法前评估以及条文的衔接都是有效手段。既然如此,环境法还存在调整事项的重叠,毋宁说另一层原因在于对策制定者通常缺少全盘考虑的能力。毕竟,“这种协调涉及众多的人,不可能拥有全部的专门知识,也没有能力靠指令控制每一个人和每一件事” [25]。

由提出对策所引发的真正危机,在于引介的域外对策未必确实有效。环境问题是无国界的,再加之对策法学的特征,依靠域外的理论养分和实践经验是必需的。然而,在具体现实层面,环境问题又因具体国情不同,有着强烈的地域性。在他国运行良好的环境法律制度,在我国推行时常有水土不服的现象,需要对其进行本土化改良。例如,环境影响评价制度就是一个典型的外来制度,但其实施效果却一直为理论界和实务界所诟病。近年来伴随着“简政放权”,弱化环评已成不争的事实,甚至大有被排污许可制度取代之势[26]。反之,环境公益诉讼制度从其创设之初也被寄予厚望,虽然起先成效不佳,但在本土化改良后取得了不俗效果。据统计,从2015年直至2016年底,全国社会组织提起且获受理的环境公益诉讼案件只有112起[27],之前的案件数量更是寥寥。转机发生在检察公益诉讼试点之后,仅2018年检察机关就累计办理自然资源和生态环境类案件59 312件,其中诉前程序案件53 521件,经诉前程序行政机关整改率达到97%[28]。从某种程度上说,检察公益诉讼这一我国独创的公益诉讼形式大大激发了环境公益诉讼的活力。因此,引介域外的制度是可行的,但对其进行本土化改造也是必需的,而这通常需要较长的改造时间以及较多的试错次数。这些要求对于迫切解决问题的对策法学而言,颇有“唱反调”的意味。

2.4 由聚焦热点引发的环境法动荡

聚焦热点是对策法学的第三大特征,受其影响,环境法也有明显的“逐热点性”。例如,常州毒地案就被视作是《土地污染防治法》的催化剂,而新冠肺炎疫情与《野生动物保护法》修改的关联更是自不待言。

环境法对热点问题的关注本无可厚非。首先,对热点问题的关注,是疏导社会矛盾,维护社会稳定的必然。作为特定时空内社会矛盾的高度集中,热点问题通常也是不同利益集团的倾轧之所。“如果处理不好,通常有可能演化成为中央政府的问题和隐患,最终由中央政府买单” [29]。换句话说,法律的积极因应可以塑造出政府“勤政”和“执政为民”的形象,从而宣泄高度集中的社会压力,平息热点问题对公权力带来的负面影响。

其次,对热点问题的关注,也是环境法弥补公众参与程度较低的本能。有学者通过实证研究发现,较之于与私主体利益联系紧密的民法和经济法,具备公共物品属性的宪法和环境法,在公众参与的广度和深度均较低[30]。只有当某个环境问题(如PX事件)可能切实影响私主体的利益时,公众才会表现出较高的参与度。这说明对于自上而下供给的环境立法,公众大多将其视为政府应当提供的公共产品,更倾向全权交由权力机关统筹安排。因此,当热点环境问题发生时,环境法的及时回应成为弥补公众参与程度较低的一剂“良药”。

但是,聚焦热点的另一面就是环境法不可避免的动荡。热点问题总是层出不穷的,而其解决之道也通常随着不同的情势而变化。环境法追随热点问题,自然催生了自身的动荡。更重要的是,当环境法过于强调聚焦热点问题时,功利主义和工具主义的思想就会甚嚣尘上。对热点问题的关注并提出对策,进而嬗变成满足法律共同体“学以致用”和增加社会曝光的工具。这种通过聚焦热点问题从而谋取利益的行为,反过来也助推了对热点问题的关注。如此回环往复,环境法也就变得愈发的动荡。

2.5 小结

该章主要论证了为何从对策法学会走向环境法的复杂化。但在小结部分,笔者认为还有两点有必要释明:第一,需辩证地看待对策法学。虽然笔者极力勾画了对策法学“罪大恶极”的面貌,但实际上,对策法学对环境法学的发展和环境问题的解决有着巨大贡献。前述论证只是从对策法学的角度出发,用研究范式的角度去阐释环境法律复杂化之形成机理,并且对以往近乎一边倒地正面看待对策法学进行了反思。但这并不代表笔者持全面否定对策法学,或者更极端地反对问题意识的立场。问题意识是法学研究的起点,供给对策也是法学存在的意义之一。第二,对策法学的特征与环境法律文本的特征不总是一一对应,在某些时刻也存在着交织和混合。例如,环境法的繁复就有解决问题的因素作祟。因此,不能认为对策法学与环境法律复杂化之间的联系是单一线路的,两者的联系应当是多条线路交织的。

综上所述,既然对策法学和环境法律文本的复杂化有着密切的关联,值得追问的是,以“实现规范体系化”为追求的环境法法典化[31],在整肃环境法律体系之外是否也存在纠正对策法学的功能?并且,对研究范式的纠正从来都不是一个简单的工程,其间更需要有力武器——法典编纂模式对整个规范体系的重塑。

3 环境法法典化的深层功能与实现路径

3.1 环境法法典化的深层功能:纠正对策法学

不论环境法法典化的进程是主动的抑或被动的,都是环境法律复杂化的逆流。但对策法学与环境法律复杂化之间的联系,使得法典化的进程必然会带着纠正对策法学的基因。但是,学者们大多持“环境法典编纂不仅是一种纯粹的立法技术”,或者“环境法法典化是推进生态文明体制改革,体现中国特色社会主义生态环境保护道路的重要工具”等宣示意义大于实质意义的话语[32],却少见有人能够更进一步地指出环境法法典化应当如何纠正对策法学。

症结之所在,盖因对策法学深刻地影响了法律共同体的思维模式和行为模式,以及纠正研究范式必然伴生的阵痛。首先,整个环境法学乃至于整个中国法学都深受对策法学的影响。法律共同体不是没有感知到对策法学的囹圄,却又时常在批驳的过程中受其影响不自觉地变成了卫道者。其次,纠正对策法学会带来强烈的痛感。这种痛感不仅是对以往思维模式和行为模式的反省,还有对已经建立的各种法律体系(包括法律思想体系)的震荡和冲击。但不论如何,环境法的复杂化说明了纠正对策法学的工作早已箭在弦上。如果不在此刻对其加以纠正,环境法典迟早难堪其重。届时,环境法典的整体性和体系性,又会反戈一击,使修改呈现“牵一发动全身”的复杂局面。不过好在,环境法法典化至少在如下方面表现了纠正对策法学的潜质。

第一,与对策法学相反的特点。法典化追求精确的结构和全面的法律,所以环境法典应当是兼顾体系性和整体性的[1]。但这两个特点与对策法学截然相反。此处并不是说,对策法学就不可能产生体系,只不过对策法学更注重解决具体的问题,各种对策的思路本就不同。实际上,整个法律体系的形成也并非得益于对策法学,而是法教义学和规范法学的功绩。对策的林立从某种程度上赋予了对策法学天然的“解体系性”。

第二,与对策法学相悖的目的。在未来的环境法典体例的构想中,用“总-分”结构型塑环境法典是较为理想的。具体而言,法典的总则部分通过抽象的立法技术提炼出具有普遍性的规定,阐释法律原则和法律制度中所包含的共同要素,运用“提取公因式”的方法,将具有普适性的理念、原则和制度从现行的环境法律法规中抽离出来。法典的分则部分则可依据同一标准规则划分为不同部分,而每个部分应具有其各自的主题与功能,从而形成体系化的法典制度体系[33]。但是以“总-分”结构统摄环境法,就必须拥有一条相对稳定的主线,这条主线不能是解决复杂多变的环境问题,而应当是调整环境法律关系。调整法律关系与解决法律问题并不相同,法律关系是法律在调整人们行为的过程中形成的权利和义务关系。这种权利和义务关系有时是以具体问题的形式,有时是以社会现象或者社会规律的形式。例如,环境立法当中的“以污染防治为中心”和“以经济发展为中心”等特征就不是具体问题,更应被视作是一种社会现象[34]。

第三,与对策法学相左的愿景。法典化的愿景是成就不朽。不论是被拿破仑称为“一生真正光荣”的《法国民法典》,还是“在系统性、逻辑性、科学性和立法技术方面,比其他著名的民法典更胜一筹”的《德国民法典》均是如此[35]。一部成熟的法典以坚实的科学为基础,以严谨的体系为结构,以时代精神为使命。因此,法典化本就带着“不朽”的意味。但是对策法学的愿景唯有解决现时的具体环境问题,所谓“明者因时而变,知者随世而制”即在于此。对策是否不朽既不在对策法学的考量范围,也不符合实际的情况。

以上三点不同,赋予了环境法法典化纠正对策法学的潜质。再加上环境法法典化力图消除法律复杂化的初心,以及消除对策法学不利影响的自救意识。环境法法典化既有潜质,也有动力去纠正对策法学。可以认为,環境法法典化的深层功能即纠正对策法学。需要进一步追问的是,这项工作应当如何实现?这一议题不能仅局限于一种理论的证成和一厢情愿,归根结底还是得回归到具体的操作——法典的编纂模式上。

3.2 深层功能的实现路径:弱对策导向的适度法典化

当今世界,环境法典的主流编纂模式有三:一是形式法典化(Formal Codification),即通过对一个法律部门的所有法律规定进行简单排列、分类集中,最终形成法典。《法国环境法典》即采用此模式[36]。二是实质法典化(Substantive Codification),以完备的逻辑框架结构为骨骼,并以相互耦合的规则系统为肌理,塑造法典化的肉身。《瑞典环境法典》和《德国环境法典(草案)》就是采用此编纂模式。需要指出的是,《瑞典环境法典》属于框架性编纂加授权立法的实质编纂模式,相对开放性和可操作性更强[37]。《德国环境法典(草案)》虽然结构严谨,逻辑关系更紧密,但最终却付之流水[38]。三是适度法典化(Moderate Codification),即对当前的环境法律体系进行一定程度的法典化,同时,随着环境法的不断发展成熟,在适当的时候继续进行更高层次和阶段的法典化[39]。虽然适度法典化还未具体实现,但因其可以动态性地解决环境法法典化与我国国情间的矛盾,从而备受学界青睐[40]。

上述的编纂模式,主要从纯粹的立法技术层面出发,并未触及对策法学的问题,这样的情形,使得拥有环境法典的国家或多或少遭遇了难题。采用形式编纂的《法国环境法典》几乎等同于法律汇编,这种模式虽然开放性有余,却带来了碎片化的危险[41]。采用实质编纂模式的《瑞典环境法典》则保持封闭固守的态势。不仅森林、采矿和基础设施项目等内容长期游离在环境法典之外,而且在司法实践中,法庭不愿意打破任何传统。比如瑞典的水法庭就一直沿用1918年的水法庭的做法[42]。实际上,如果我们站在更宏大的视角,整个世界的法典化历程也几经波折,解法典化(De-codification)的浪潮即是明证。

这些事例都说明,法典化与对策法学之间并非简单的“顺从”或“排斥”关系。职是之故,辩证地看待对策法学并对其进行纠正,再将其妥善安排到环境法典中,才是法典化的应有之义。那么,环境法法典化在具体的编纂模式上应持何种立场?

首先,以适度法典化为基础。采取适度法典化主要是因为,我国环境法治现实中存在的障碍问题。只有经过一段较长的时期,这些现实障碍的克服和排除已经取得了一定的效果、达到了一定的阶段,再适时提高环境法法典化的程度[40]。而在适度法典化的具体落实上,重点是确保环境法典的确定性、稳定性和开放性[43]。因此,适度法典化毋宁说是一种策略型的法典编纂思路,采取以退为进的策略编纂环境法典,其实质仍在于处理对策法学。

其次,在处理对策法学时,应采用弱对策导向的编纂模式。所谓弱对策导向是指,弱化解决问题的导向,回归到以调整环境法律关系的原始本位。需要再次说明的是,这一模式并非排除对策法学。选择弱对策导向的编纂模式主要是因为,我国现行环境法的目的早已发生偏离,从调整法律关系嬗变为解决具体的环境问题。翻看我国的环境法,大致文件结构是两部分:一部分是原则和规则,这部分的作用是设定行为模式;另一部分是罚则,其作用是明确违反规则的责任。这种结构简化之后就是“规则-行为-罚则”[44]。一言蔽之,就是以规则构建行为模式,再以罚则进行行为约束。而其背后的深意是构建的行为模式通常是杜绝环境问题之必须,而约束的行为通常是引发环境问题之源起。例如,《水污染防治法》在第二十二条规定:“在江河、湖泊设置排污口的,还应当遵守国务院水行政主管部门的规定” 。其第八十四条规定:“未经水行政主管部门或者流域管理机构同意,在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的,由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权,依照前款规定采取措施、给予处罚” 。这两个条款其实就形成了一个锁链,将未经许可在江河湖泊设置排污口这一问题串联在规范内。

采取弱对策导向的编纂模式后,法典的编纂需要转换思路。这不是一句简单的“从解决问题转向调整法律关系”就足以概括。如前文所述,对策法学最大的问题不在于解决问题并提出对策,而是提出的对策大多引介自西方,在我国土壤中南橘北枳。所以,与其提出各种“水土不服”的对策,不如对我国的环境实践中自生自发的改革经验进行总结。分析它们的思路,掌握它们的规律,将那些行之有效的成熟经验上升为法律规定,从法治实践中寻找灵感。例如,我国最近掀起的环保风暴——中央环境保护督察就是我国自生自发的改革实践。虽然这项制度被学者称为“运动式执法”,似乎带着某种批判的意味,但这项制度却在我国的土壤取得了显著成效[45]。在未来环境法典的编纂过程中,有必要对这种自发改革经验进行分析总结,并对其背后所蕴含的法律关系进行调整。这是法典化编纂需要转换的思路,也是未来环境法典编纂的新动力。

4 余论

环境法法典化不仅是对环境法律文本的整理工作,更是一场纠正环境法学方法论和研究范式的契机。作为法学中的“异类”,环境法学长期以来都在方法论的龃龉中生存。不论是基石范畴、规范体系还是研究范式,这些问题都让环境法学者跃跃欲试,却又束手无策。造成两难境地的原因,不仅是因为环境法学是一门交叉科学,还因为现有的环境法学基础理论研究难以提供足够的理论补给。不少学人也试图对此提出改良之策,但要么因为理论自身的阙如,要么因为话语体系的沟壑,难以获得整个法学界的认同。因此,凭借环境法法典化的东风,对对策法学的反思与纠正,毋宁说是对整个环境法学研究范式进行反思与纠正。在生态文明如火如荼建设的当下,环境法学需要有所作为,但是这种作为唯有建立在学科自省和方法论自觉的“珠联璧合”之上。

参考文献

[1]邓海峰,俞黎芳.环境法法典化的内在逻辑基础[J].中国人民大学学报,2019,33(2):29-38.

[2]SCHUCK P H. Legal complexity:some causes,consequences,and cures[J]. Duke law journal, 1992,42(1):1-52.

[3]何江.为什么环境法需要法典化:基于法律复杂化理论的证成[J]. 法制与社会发展,2019,25(5):54-72.

[4]苏永钦.寻找新民法[M]. 北京:北京大学出版社,2012:49.

[5]雷磊. 法律方法、法的安定性与法治[J].法学家,2015(4):1-19,176.

[6]许娟.法律何以能被信仰:兼与法律信仰不可能论者商榷[J].法律科学(西北政法大学学报),2009,27(5):3-12.

[7]黄锡生,史玉成.中国环境法律体系的架构与完善[J].当代法学,2014,28(1):120-128.

[8]吕忠梅.环境法回归 路在何方:关于环境法与传统部门法关系的再思考[J].清华法学,2018,12(5):6-23.

[9]徐以祥.论我国环境法律的体系化[J].现代法学,2019,41(3):83-95.

[10]吴元元.信息能力与压力型立法[J].中国社会科学,2010(1):147-159,224.

[11]王灿发,陈世寅.中国环境法法典化的证成与构想[J].中国人民大学学报,2019,33(2):2-14.

[12]陈瑞华.从经验到理论的法学方法[J].法学研究,2011,33(6):36-40.

[13]陳瑞华.论法学研究方法[M].北京:法律出版社,2018:5-6.

[14]杜宴林.论法学研究的中国问题意识:以关于法律信仰问题的争论为分析线索[J].法制与社会发展,2011,17(5):152-160.

[15]张璐.环境法学的法学消减与增进[J].法学评论,2019,37(1):148-162.

[16]汪劲.环境法学的中国现象:由来与前程[J].清华法学,2018,12(5):24-35.

[17]吕忠梅.《环境保护法》的前世今生[J].政法论丛,2014(5):51-61.

[18]郑少华,管丽娟.日本八大公害案件裁决后的日本环境法发展及对中国环境法发展之借鉴[J].环境导报,1998(3):3-5.

[19]编委会.改革开放中的中国环境保护事业30年[M].北京:中国环境科学出版社,2010:235.

[20]王树义.环境治理是国家治理的重要内容[J].法制与社会发展,2014,20(5):51-53.

[21]钱弘道.法律经济学的理论基础[J].法学研究,2002,24(4):3-17.

[22]夏凌. 环境法的法典化:中国环境立法模式的路径选择[D].上海:华东政法大学,2007.

[23]吕忠梅.新时代环境法学研究思考[J].中国政法大学学报,2018(4):5-14,206.

[24]王明远.“环境法学的危机与出路:从浅层环境法学到深层环境法学”研讨会纪要[J].清华法治论衡,2014(3):56-80.

[25]柯武刚,史漫飞,贝彼得. 制度经济学:财产、竞争、政策[M]. 柏克,韩朝华,译. 北京:商务印书馆,2018:84.

[26]吴满昌,程飞鸿.论环境影响评价与排污许可制度的互动和衔接:从制度逻辑和构造建议的角度[J].北京理工大学学报(社会科学版),2020,22(2):117-124.

[27]李楯.环境公益诉讼观察报告[M]. 北京:法律出版社,2018:335.

[28]国务院新闻办公室.为生态文明提供有力司法保障[EB/OL].(2019-02-15)[2020-07-15].http://www.scio.gov.cn/34473/34474/Document/1647192/1647192.htm.

[29]周黎安.行政发包制[J].社会,2014,34(6):1-38.

[30]张欣.我国立法电子参与有效性的提升:基于公众参与法律草案征求意见(2005—2016年)的实证研究[J].法商研究,2018,35(2):71-82.

[31]曹炜.论环境法法典化的方法论自觉[J].中国人民大学学报,2019,33(2):39-51.

[32]吕忠梅.环境法典编纂:实践需求与理论供给[J].甘肃社会科学,2020(1):1-7.

[33]朱炳成.形式理性关照下我国环境法典的结构设计[J].甘肃社会科学,2020(1):16-21.

[34]张梓太,郭少青.结构性陷阱:中国环境法不能承受之重[J].南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学版),2013,50(2):41-48,157-158.

[35]陈卫佐.德国民法典编纂的组织方式[J].比较法研究,2015(3):14-23.

[36]彭峰.法典化的迷思:法国环境法之考察[M].上海:上海社会科学出版社,2010:40-41.

[37]竺效,田时雨.瑞典环境法典化的特点及启示[J].中国人大,2017(15):53-55.

[38]沈百鑫.两次受挫中前进的德国环境法典编纂[J].中国人大,2018(5):52-55.

[39]张梓太.论我国环境法法典化的基本路径与模式[J].现代法学,2008,30(4):27-35.

[40]张梓太.中国环境立法应适度法典化[J].南京大学法律评论,2009(1):239-245.

[41]彭峰.法国环境法法典化研究[D]. 武汉:武汉大学,2007.

[42]JAN D. 20年来《瑞典环境法典》的经验与一般结论[EB/OL].(2017-11-17)[2020-07-15].https://mp.weixin.qq.com/s/mQWpVVqGu6mK0iXEc-3fdw.

[43]李艳芳,田时雨.比较法视野中的我国环境法法典化[J].中国人民大学学报,2019,33(2):15-28.

[44]徐祥民.环境质量目标主义:关于环境法直接规制目标的思考[J].中国法学,2015(6):116-135.

[45]张梓太,程飞鸿.我们需要什么样的生态环境问责制度:兼议生态环境损害赔偿中地方政府的两难困境[J].河北法学,2020,38(4):2-17.

Deep function and realization path of codification in the environmental law

ZHANG Zitai CHENG Feihong

(Law School, Fudan University, Shanghai 200438,China)

Abstract The text of environmental law has the characteristics of differentiation, density and indeterminacy, which can be summarized by the phenomenon of legal complexity. The codification of the environmental law aims to get rid of legal complexity, but focusing on the issues of legislative style and legislative technology only is not enough to touch the essence of legal complexity. The complexity of the environmental law originated from the countermeasure legal paradigm. Countermeasure legal paradigm takes solving problems as its original intention, puts forward countermeasures as means and focuses on hot issues, which are closely related to the three characteristics of environmental law texts. In order to prevent future environmental code from falling into the trap of law complexity again, the codification of the environmental law should possess the deep function of correcting the countermeasure legal paradigm in addition to the reshaping of the environmental law texts. This not only requires that the codification of the environmental law has the corresponding potential, but also needs to change the mode of codification. First, the characteristics, purpose and vision of the codification of the environmental law are significantly different from those of the countermeasure legal paradigm. In addition, due to the self-help consciousness against the adverse effects of countermeasure legal paradigm, the codification of the environmental law has both the potential and motivation to correct the countermeasure legal paradigm. Secondly, we should adhere to the moderate codification mode guided by the weakening countermeasure orientation. This mode of codification aims at weakening the orientation of solving problems and returning to the original standard of adjusting environmental legal relations. At the same time, when the environmental law has reached a certain stage, the degree of codification can be improved timely. The key point is to summarize the reform experience in Chinas environmental practice, analyze the ideas and master the rules in the reform, and upgrade those effective and mature practices into legal provisions.

Key words environmental code; legal complexity; research paradigm; countermeasure legal paradigm; codification mode

(责任编辑:李 琪)

收稿日期:2020-07-15 修回日期:2020-10-29

作者簡介:张梓太,博士,教授,博导,主要研究方向为环境法学。E-mail:15802113111@163.com。

通信作者:程飞鸿,博士生,主要研究方向为环境法学。E-mail:530442706@qq.com。