全景画馆中红色基因的跨媒介叙事

2021-08-09刘钰潭

■张 铮 刘钰潭

全景画馆是战争纪念馆中传承红色基因的重要载体。从空间叙事的视角分析,研究发现:全景画馆的图像呈现符号化的传播形态,跨越自身长于空间性表达的特性以空间“缝合”时间;馆中的声音则彰显了技术化的音景构成,跨越自身长于时间性表达的特性以时间“拼接”空间,从而形成跨媒介叙事的“出位之思”。全景画馆由此实现从时空压缩到时空扩张再到时空嵌套的演变,形成动态、流动、主动的空间叙事“底色”与“纹理”,呈现出交融式、情境式、沉浸式的红色基因叙事新面貌。

党的十八大以来,习近平总书记在地方考察调研时多次到访革命纪念地,瞻仰革命历史纪念场所,反复强调要“用好红色资源,传承好红色基因”。在发表于《求是》杂志的《用好红色资源,传承好红色基因 把红色江山世世代代传下去》文章中,习近平总书记指出:“红色基因”是“中国共产党人的宝贵精神财富,是信仰力量的源泉,需要代代传扬,浸入心扉”。[1]

从抽象层面来看,“红色基因”是中国共产党在思想理论、精神道德、作风实践中代代相传的优良传统,更是中国共产党薪火相传的“遗传密码”,在历史进程中得到传承和发展。[2]从具象层面来看,我们可以将红色基因理解为能够使人感知到中国共产党思想内核和精神遗产的形象、符号及其表达形式。“传承红色基因,弘扬红色文化”,在当今时代具有重要意义,中华大地上传承红色基因的载体多种多样,其中,战争纪念馆成为红色基因的重要载体之一。全景画馆运用声、电、光等多重叙事手段生动地再现了诸多战争图景,其多重技术手段的融合呈现出非凡的叙事效果,完成了对历史事件的跨媒介叙事,并建构了全新的空间叙事形态,由此,为红色基因叙事提供载体,也为重新审视图像与声音的媒介叙事功能提供了重要借鉴。

一、问题的提出:全景画馆中的红色基因呈现

红色基因具有“鲜明的政治性、深厚的文化性、独特的本土性”[3],主要包括“坚定不移的理想信念、爱国强国的责任担当、忠诚为民的人民情怀、坚贞勇毅的优良品质等四个方面的核心要义”。[4]红色基因是中国共产党人的精神内核,展现了中国共产党人的理想信念、思想路线、宗旨使命和纪律作风,是党领导全国各族人民攻坚克难的强大精神武器。[5]如何在新时代继承、发扬、传播红色基因是我们必须回答的时代命题。传播红色基因不能局限在传统模式中,红色纪念馆要创新展示载体,“提升视听效能,展示红色基因的影响力”。[6]

在战争纪念馆中,全景画馆便是一类传播红色基因的特色展馆形式。所谓全景画馆,是指依托全景画为主要展示形式,在许多战争纪念馆中传承红色基因的特色展馆。所谓全景画,是一种环形、立体摆放的图画呈现形式,并结合地面雕塑与声光电呈现立体的艺术效果,成为战争类纪念馆中展现战争叙事的独特载体。随着辽沈战役纪念馆全景画馆、抗美援朝纪念馆全景画馆、台儿庄大战纪念馆全景画馆的修建,全景画馆日益成为战争纪念馆中进行红色基因叙事的重要空间,在弘扬优秀文化、纪念历史事件方面发挥了重要作用。目前,关于全景画馆的研究多关注全景画馆的设计、结构以及部分概述层面的介绍,无论是基于文化传播方面的个案研究,还是深入分析红色基因传承的理论建构均较为少见。

全景画馆是一个极具特色的空间展示实体场所,更是一个会讲故事的空间场所,这里的故事讲述便涉及叙事这一艺术表达形式。叙事的理论研究在结构主义的浪潮下兴起,本是以文学作品为研究对象,近些年来的叙事研究呈现出泛叙事的现象,研究对象从语言拓展到图像、声音、空间,叙事理论也有新的探索,叙事成为人类社会中普遍存在的一种行为描述。[7]其中,空间叙事学的发展便成为近些年来叙事理论发展的重要分支,也为解读空间场所中的叙事现象提供了理论参照。无论是从中国叙事学研究史,还是建构叙事学的分支学科来看,空间叙事学的开拓是中国叙事学的新方向,更是叙事本土化的重要领域。[8](P51)我们生活在一个“万物皆媒”的时代,许多艺术形式都可被视为叙事的媒介,不同艺术形式在阐述同一历史事件时也会呈现媒介的相异特征和表达效果。在全景画馆中,空间不仅是呈现的载体,更应成为分析的对象。本文聚焦于全景画馆中空间的叙事现象,全景画馆如何讲述历史、进行红色基因叙事,以图像与声音为代表的不同媒介在红色基因叙事中怎样发挥功能、形成怎样的叙事效果、叙事反思成为本文的研究问题。

二、全景画馆中的空间叙事

全景画主要借助图画、雕塑、音乐、解说、光线等部分完成展示。这里的绘图、雕塑是长于表现空间中并列现象的空间性媒介,口语、文字、音乐是长于表现时间中先后承续关系的时间性媒介,当它们在一个空间并存且其中一种媒介去试图模仿另一种媒介的特性便呈现出跨媒介叙事(cross-media narrative),这也被视为空间叙事的本质。[9]这种媒介在保持自身特色的同时还试图模仿其他媒介特色的现象被视为媒介的“出位之思”(andersstreben),而最主要的“出位之思”便表现为时间与空间的相互模仿。[10]跨媒介叙事可分为跨越、化合与流转三个环节,我们可依此分析空间叙事现象。[11]这里的跨越,即指如何突破固定的叙事思维,找到突破点,是跨媒介叙事的基础;化合环节聚焦在把握媒介与媒介之间的相通点,呈现全新的化学反应,达成叙事效果;流转环节则更加强调参与者之间的传递并产生火花,方能完成跨媒介叙事。

(一)跨越:形态结构的多元呈现

图像是一种长于空间性表达的媒介,全景画的图像具有独具特色的传播形态。图像具有“物质技术形态、视觉构成形态和社会文化形态”等传播形态。[12]物质技术形态指图像的物质属性(材质、生产机构、生产技术等),视觉构成形态指图像的构成组合(线条、颜色、纹理等),社会文化形态指图像的社会关系(图像的认知、理解与反思等),这是图像媒介最重要的部分。全景画图像的三种形态各具特色,均体现了其空间性的显著特征。依据绘图技巧制作的图画质地与地面雕塑构成了叙事的物质技术形态;就视觉艺术形态而言,偏暗的宏大色彩叙事奠定整体图像基调,馆内的艺术照明、配合战争节奏进行的灯光共同赋予图像新的生命,具体的细节绘画线条也均围绕战争中的人物、场景、冲突等场面展开,使图像十分生动逼真,让人印象深刻;就社会文化形态而言,全景画的产生是为了铭记革命先烈的英雄事迹、传承伟大精神,其陈列于全景画馆之中,也是为了与其他展馆组合,成为纪念战役的整体的重要组成部分。不同于传统的文字叙事,全景画以图代文、以点带面,极具象征性。全景画以图像为叙事媒介,力图实现对于战争场面的“真实复原”,给人强烈的视觉冲击,鲜明地体现了作为媒介的图像叙事效果,成为呈现视觉感知的重要载体,也是认识纪念馆展示内容的重要窗口。

声音作为一项长于时间性表达媒介,全景画的声音具有层次鲜明的声音结构。从声学意义、音景构成来看,声音类型可分为支撑整幅音景的定调音(keynote sound)、音景中个性鲜明的信号音(sound signal)和彰显场景特征的标志音(sound mark)。[13]在全景画馆中,定调音可视为推动故事展开的关键性声音,信号音是建构整体声音所在时空感的重要元素,标志音则为声音所在空间增添活力,也连接各个声音场域。而这种对声音场域的感知常常表现为对空间世界的即时反馈和对视觉呈现的有益补充,延伸至塞克斯的推断,人类的听觉在塑造人性方面都可能起到了重要作用,其会影响人的种种思考与诸多行为。[14](P111)参照凯恩的思辨,声音的存在更彰显出了独具特色的听觉文化(auditory culture)。[15]在全景画馆中,声音发挥重要的叙事功能,并与图像等媒介组合形成听觉层面的强烈震撼效应,参观者宛如亲临现场一般。机枪扫射声、炮弹撞击声等具有纵深感的声音可视为定调音,呼应画面中人物、冲突等叙事细节的表达,使得整个战争场面生动逼真。馆中的炮声、喊杀声等具有近距感的声音则可视为信号音,宣告了战争场面的出现,营造了战争的氛围进而呼应图像展示的叙事情节。解说的声音可视为标志音,丰富了画面的内涵表述,使其成为更加完整的历史故事铺陈。正是声音的多重组合才使得全景画的图像叙事不显单调,给人以立体效果的呈现感与在地感,形成具有鲜明特征的声音场域。

(二)化合:意义建构的维度阐释

全景画的图像具有丰富的指向意义和清晰的表意结构。基于三类传播形态之上,作为媒介的图像逐步生成符号,并拥有依据符号性质形成的“图像迹象性、图像相似性和图像象征性”。[16]所谓迹象性是对图像外部特征的描述,更是分析图像意义的依据,是图像符号能指的最初阶段。所谓相似性是图像元素与真实元素的相似程度,体现了图像与真实之间的连结,是能指与所指的连结。所谓象征性,是指图像元素蕴含意义的性质,并建立在某种文化共同性基础上,可被视为所指。任何的图像不会无故产生,全景画也是如此,图像的创作正是图像意义生成、图像叙事与编码的过程,这其中就彰显了迹象性、相似性和象征性的特征,成为媒介与媒介之间的相通点。就迹象性而言,画面中的士兵、群众等各类人物具有鲜明的战争特色,体现了这是一幅关于战争历程的描摹。就相似性而言,画面中的人物、战争均是历史中真实存在的人物与事件,正是这些元素将我们带回了那个战火纷飞的年代,连结了历史与现实。就象征性而言,这些人物、战争的画面呈现,实则是纪念意义的符号化呈现,象征着攻坚克难、不怕牺牲的革命英烈永垂不朽,也寓意着以其为代表的红色基因应该代代传承。进一步分析,全景画整体以图像形式的人物、冲突等元素作为符号所指,连结了蕴含的攻坚克难等伟大精神丰富的红色基因能指,并运用画面为载体进行承载、展现。

全景画的声音呈现可复制性的技术化改造。声音媒介依托于媒介技术的飞速发展实现了技术化改造,具备了可复制性的意义生产功能,其经由阅听人自由传播,并借助广播、影视等媒介扩散,这种声音造成的连结已经日益成为公共空间的文化组成,起到了打造声音环境的功效。[17]就全景画馆这一具体空间而言,声音类型多样且内涵丰富,成为红色基因的承载媒介,彰显出鲜明的指示作用,媒介技术与声音结合使得声音得以储存并进行重复播放,实现了可复制性的叙事存在,让参观者不见其物就可以先闻其声,使声音中的叙事元素大放异彩。听觉层面的符号展现将参观者带回了几十年前的战争现场,既丰富又自成一体、引人入胜、能指陡增,给予参观者更多的想象空间,建构出新的听觉叙事场域,极大地增强了感染力。全景画馆往往呈现一个环形设计,参观者可绕场一周参观全景画的故事讲述。参观者在参观的同时实现了“身体在场”,熙熙攘攘的参观者队伍存在的口语传播也构成了“二次传播”现象。参观者运用听觉进行感知,在脑海中营造出一个关于战争的想象空间,又不断通过现实中的全景画进行相互印证,并与他人交谈,参观者人群与交谈的声音丰富了全景画馆的图像与声音,形成一个循环叙事的机制,为每个人种下一粒种子,让人们在内心激发情感认同,在声音层面记忆红色基因。

(三)流转:时空特性的相互模仿

全景画的图像以空间呈现“缝合”了时间表达。图像被视为空间性媒介,其可利用“期待视野”来体察效果,即“最具孕育性时刻”的反应激发观察者的思考;也可利用组合图像重建时间流,即让观察者体会图像的内在逻辑,完成时间性的叙事功能。[18](P425-426)由此,在参与者之间传递并产生火花,最终完成跨媒介叙事中的流转环节。在全景画馆中,图像作为一项空间性媒介的存在,将战争这一具有时间叙事特征的历史事件融于空间呈现之中,并进一步运用长卷的空间呈现形式“缝合”了画面的时间线性表达,进而实现了空间对于时间的化合。这里的“缝合”是指图像经由全景画的特殊艺术形态所呈现的描述战役发展进程的表达效果。全景画运用整幅图像聚焦于战争中的孕育性瞬间之描绘,以展示战争的激烈性场景;通过对整体画面各处的战争场景的完整刻画呈现战争时的阶段性和层次感。由此实现在不同空间叙事的变化中不断创造叙事焦点,并以焦点带阶段,将战争“剥离”又“再现”,巧妙地以推动画面的空间叙事展示出线性的发展进程,来完成“以空间换时间”。全景画以其逼真的空间展示形式带来时间般的叙事效果,提供给参观者跨越空间的体验感,运用符号化的表述呈现出对于战役这一历史事件微观表达的过程,让复杂的历史事件真实又形象地还原在全景画馆这一空间中,历史的厚重感与全景画的空间感紧密结合,为参观者感知战争、铭记历史的宏大场面和重要意义起到了重要作用,形成了以图像推动时间的媒介叙事“出位之思”。

全景画的声音以时间描述“拼接”了画面的空间再现。就声音而言,作为展示时间性的重要媒介,其可被视为以定调音为基础、以信号音和标志音为强化,借助不同时空声音的截取与复制产生整体的空间质感,将空间无限延展以建构跨时空性,完成空间性的叙事功能。[19]由此,在参与者之间传递并产生火花,发挥感染力。就声音这一时间性媒介而言,全景画馆中的声音展示了战争这一历史事件的空间性特征,并进一步用时间“拼接”了各个空间的红色基因叙事,实现了时间对于空间的化合,完成跨媒介叙事,即“以声传情”。这里的“拼接”是指声音经由全景画的艺术效果所展示的刻画战役激烈程度的表达效果。它将定调音、信号音、标志音进行复制化呈现,并以其远近的播放规律将全景画图像所在的空间无限延展,打破了声音叙事的时间性局限。声音在此不仅补充了战争的细节刻画,各类声音的组合还营造了激烈的战争场面和紧张的空间氛围,以时间来表述空间,引人入胜。就此可推断,引致自声音媒介的空间叙事效果,全景画并不是存在于全景画馆这个空间之中,而是全景画馆将全景画包裹在空间之中,声音由此成为公共文化的重要组成部分,形成了以声音来铺展空间的媒介叙事的“出位之思”。

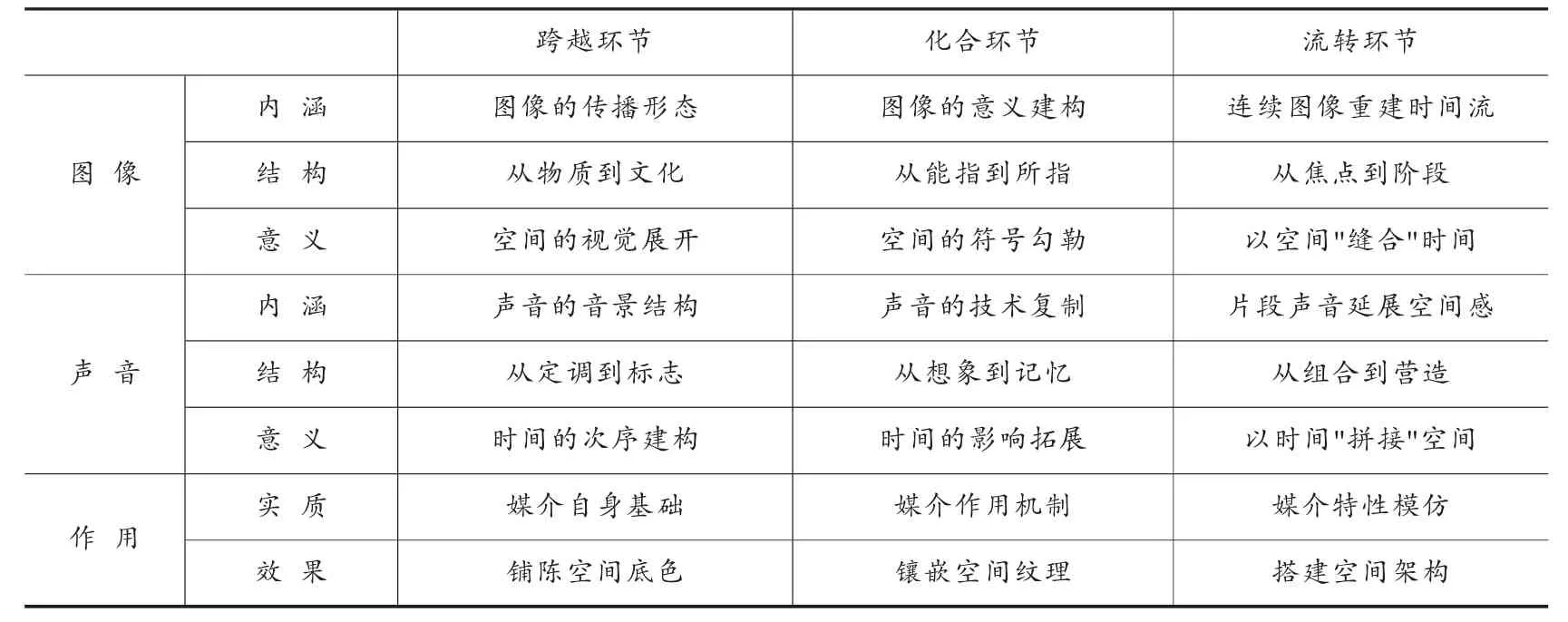

总之,全景画的图像以自身的传播形态作为空间叙事的突破,呈现空间的视觉展开,同时借助意义结构打通媒介相通性,对空间进行符号勾勒,并以连续图像重建时间流,对声音媒介特性进行模仿,实现以空间“缝合”时间;全景画的声音突破固定的叙事思维,塑造与图像相呼应的音景结构,呈现时间的次序建构,同时借助技术复制强化声音媒介相通性,拓宽时间的影响,并以片段声音延展空间,打造出对图像媒介特性的模仿,实现以时间“拼接”空间。将全景画的图像媒介与声音媒介进行跨媒介叙事的理论架构依据内容、结构与意义等层次归纳如表1所示。

表1 全景画的跨媒介叙事环节说明表

三、叙事效果:全景画馆经叙事引致的空间改变

全景画在跨媒介叙事的作用下呈现出众的叙事效果,也使整体全景画馆形成独具特色的空间形态,并进一步表现为空间微观层面的时空互动(压缩、扩张、嵌套),空间中观层面的形态特征(动态的、流动的、主动的),空间宏观层面的表达效果(交融式、情境式、沉浸式)。

(一)空间的微观互动:时空的压缩、扩张与嵌套

从微观层面审视,全景画的出现使全景画馆中的历史展示由时空压缩、时空扩张演变为时空嵌套。博物馆、纪念馆中的文物是历史的见证者,每件文物均蕴含着丰富的历史内涵,是时空压缩般的展示性文化输出和意义表达。不同于传统的文物展示,全景画馆中存在着图像与声音两类主要历史展示形式,作为空间性媒介的全景画图像以长卷的形式清晰地展示了战役的历史进程,从大大小小的攻坚战到各类历史人物的描摹,历时许久的战役被浓缩在一张图画之中;作为时间性媒介的声音也显示了类型的多样和事件的多元表达,且呈现出可复制性的叙事张力,历史由此在时间与空间两个方面均呈现出“被扩张”的特征,即由时空压缩转变为时空扩张。

而当馆中的图像与声音进行创新表达时,其特征再次发生变化。即图像媒介以空间“缝合”时间、声音媒介以时间“拼接”空间,二者进行相互模仿完成空间中的叙事,其原本形成的时空扩张呈现出时空相互包含、嵌套的特征,即由时空扩张变为时空嵌套。由此可见,全景画馆中的图像与声音的跨媒介叙事不仅形成了媒介的“出位之思”,呈现出独特的艺术表达效果,也在时间与空间的关系层面造成较为深刻的影响。从打破博物馆、纪念馆的时空压缩特征,到呈现出时空扩张的新特征,再到时空扩张基础上的时空嵌套,伴随着空间形态的转变,全景画馆中的跨媒介叙事也逐步完成了对红色基因叙事效果的表达。

(二)空间的中观特征:动态的、流动的、主动的

立足于全景画馆这个整体空间,从中观层面审视,因应于全景画的跨媒介叙事表达,馆内空间也具有了动态的、流动的、主动的空间形态特征。作为图像媒介的全景画在全景画馆的空间中展开故事讲述,故事的时间线索是伴随着空间位移产生的,战役的历史感知也伴随着物理位移形成,这使得全景画馆中的空间呈现出动态的、移动性特征,成为“看得见的战争”。声音则作为一项历史记忆的浮现依托全景画而形成,历史内容的讲述也因应于声音的塑造性而愈发生动逼真,使得全景画馆中的空间呈现出液态的流动性特征,这种液态的流动让战争的叙事更具感染力与现场感,由此形成“听得见的战争”。

全景画馆中的空间同样呈现出更具主动性、表达性特征,参观者的参观顺序、节奏均受到全景画叙事顺序的指引来完成,人的主动性的角色与作用在全景画馆中被削弱,叙事空间由被动的参观浏览变为主动的引导式讲述。在上述空间形态特征的变化中,全景画馆中的图像与声音与整体全景画馆逐步融为一体,成为纪念馆的“肌理”,使全景画馆的空间不仅具有物理属性,更兼具社会属性与文化属性,形成了以图像为“空间底色”、声音为“空间纹理”的全新叙事空间与环境。

(三)空间的宏观表达:交融式、情境式、沉浸式

从宏观视角审视全景画馆中的空间呈现,在空间叙事的背景下,全景画馆经由跨媒介的叙事表达循序渐进、层层深入,进而在空间场所中从传播媒介、传播内容、传播受众等三个层次呈现出鲜明的独特性。就媒介层次而言,基于全景画为载体的视听符号构成叙事语言,更加出众地发挥媒介的特性与传播效果,不同媒介穿梭在时空之中,叠加、变换、转化媒介功能形成叙事材料的巧妙编织,重新建构媒介的意义,打造出交融式的空间叙事特征。

就内容层次而言,全景画馆讲述了一个又一个蕴含红色基因的历史故事,这种故事的排列显示出强大的意蕴内涵,并串联其精神内涵与文化内涵,经由多重媒介的表达建构出情境式的叙事效果与叙事面貌,形成空间叙事的新形态。就受众层次而言,参观者在不同媒介的交互效果打造中不断获得愈发丰富的空间感知与叙事体验,形成空间叙事的有效精神感知,在空间中体会全景画馆展示的文化内涵,全景画馆的空间叙事效果更形成互动之效,建构出沉浸式的空间叙事。至此,研究结果完成了对于研究问题的回应,余下部分将回归图像与声音的媒介性质与叙事效果进行讨论。

四、叙事反思:叙事媒介的逻辑思辨

图像媒介与声音媒介在全景画馆中进行跨媒介叙事,呈现出众的叙事效果,而这种叙事的呈现也带给我们诸多思考,其中,不仅包括对于图像、声音的媒介特性认知,也包括对其叙事效果的反思。

(一)图像与声音具有独具特色的意义表达

我们如何审视在叙事中文字因素的减少?图像与声音的不同叙事源于叙事思维的不同,更呈现出思维的互补与融合。全景画中的跨媒介叙事起到了显著的叙事效果,这彰显了图像与声音的重要性,这种叙事方式让信息的传播方式回归原始,即图像与声音在表意层面的表达效果得到关注。在全景画馆中,关于战役的文字介绍常常较少,参观者的讯息获得大多依赖于全景画自身的图像与声音,这表面上看是叙事渠道的减少,实则是将丰沛的红色基因内涵凝聚于全景画之中,然后持续不断地输出,这就使传统博物馆、纪念馆中的历史叙事对于文字较大的依赖性得以摆脱,图像媒介与声音媒介对红色基因的叙事功能获得较大的发挥。

图像与声音虽然存在于日常生活中的各个方面,但图像与声音的叙事功能常常被忽视不见,其在信息传达、故事讲述等叙事领域具有无穷的潜力,全景画馆的案例分析显示了图像媒介与声音媒介在红色基因叙事方面的重要作用。体会到这一层我们会发现,人与外部的连结、人与历史的交汇与图像、声音密不可分,而这又分别对应于人类的视觉和听觉。这彰显了纵然文字拥有重要的意义表达能力,然而,在信息时代中,图像与声音直接作用于人的感知,其完成叙事的功能依然十分重要,更启示我们对于图像媒介、声音媒介的重要性之认知,未来其在空间中的叙事大有可为。

(二)图像与声音的媒介特性可进行转化

我们如何看待空间叙事中的视听转化?在全景画馆中,静态、固定的图像展示了历史事件,流动、变化的声音展示了空间场域,在红色基因的叙事中,到底是时间成就了空间还是空间成就了时间?如何叙事与媒介的特性密切相关,那么,媒介是否可实现叙事特征的转化?依据全景画馆的分析还难以对上述问题作出判断,但此现象不免使我们对叙事媒介的时间性与空间性是否永久产生了好奇。有学者就曾表示,任何媒介都有时间、空间等偏向,不应将其强行划分,这是对辩证法和符号互动论的忽视。[20]媒介如此,媒介的叙事也存在着一定的变化性,难以对某一艺术表现形式的叙事特性进行定论。

在全景画馆中,图像与声音媒介自身的叙事特性、时间性与空间性的特征在全景画馆中获得了创新展现,呈现出交错模仿形态的时空转化现象和出众的传播效果,为参观者提供了沉浸式的参观体验。全景画馆空间叙事的分析为重新审视媒介叙事特性的定义、划分提供了新思考,图像跨越了自身空间性的叙事特性去表现时间,声音跨越了自身时间性的特性去表现空间,形成了“出位之思”的叙事效果。由此可见,或许并不存在单一的时间性、空间性媒介,时间性媒介与空间性媒介之间存在着相互模仿对方特性,甚至替代对方发挥叙事效果的可能,全景画馆中空间叙事的讨论可视为分析此部分的一次有益尝试。

(三)图像与声音的叙事效果需辩证思考

我们如何辩证地看待如此跨媒介叙事的方式?全景画馆成为图像、声音媒介叙事与空间叙事实现汇通的一个典范之作,它不仅表现在图像、声音如何再现空间的叙事省思,更表现在突破了传统叙事载体的限制,丰富了叙事带给人们的审美体验,赢得了一片称赞,我们固然要由此认识到各类媒介叙事的特征与差异,更好地发挥其叙事功能,提升红色基因的叙事效果。但另一方面,这种叙事模式也应进行一定的反思。全景画馆中的图像与声音表现了时间与空间,其自身也处于时间与空间之中。图像与声音中的时间不是现实的时间,而是历史事件中的时间,图像与声音中的空间也不是现实的空间而是历史事件中的空间。作为红色基因叙事的载体,全景画馆如此展示是完全适合的,但每一个人都不应满足于声音、光线、电响的效果感知,而更应深入了解这段历史,以史为鉴、启示未来。

全景画馆中多重媒介组合的叙事建构值得借鉴,但也应引起反思,即全景画馆是充满符号的空间载体,参观者在纪念馆中获得的参观体验更是依据各类符号所引致,如此“先声夺人”“先图夺人”的叙事策略是否会在一定程度上使得历史事件的表述重心偏移?参观者在参观完成后是否存在着“只记住声音画面,不记得历史细节”的现象?是否影响到了历史讲述的叙事意义?这些都值得大众进一步思考、反省,进而辩证地看待全景画馆中的空间叙事。