激情燃烧的黑土地

2021-08-06许乐

许乐

“废除几千年来的封建制度,要一场暴风骤雨。”1948年,现代作家周立波所创作的长篇小说《暴风骤雨》正式出版,小说以磅礴的革命气势及丰满的人物形象,再现了东北地区风起云涌的土改工作。

而在距离小说中“元茂屯”原型地尚志市元宝镇元宝村440余公里的北安市,一场同样猛烈的“暴风骤雨”几乎也在同时上演。1945年抗战胜利后,党中央派出的干部团抵达北安,土地改革很快便成为重点工作。

2021年4月下旬,“从延安到北安——跟党走、奋斗行”大型主题采访第四分队来到北安,望着乌裕尔河潺潺流过,革命先辈们当年的峥嵘岁月依稀可见,将我们带回到解放战争初期那片激情燃烧的黑土地。

土地改革是深得民心之举

由于长达14年的日伪统治,东北境内的老百姓对共产党领导的人民军队知之甚少。曾任抗大第一分校干部队队长的牟立善回忆:“1946年,我被分到黑龙江拜泉县,住在那里。但那里的老百姓不敢接近你。你说‘我是共产党,可人们脑子里没这个印象。”

面对一些群众的不认可,共产党人更加深切地认识到,在这场背景复杂的历史碰撞中,土地改革是深得民心之举。发动农民、开展土改、创建革命根据地,成为解放东北的关键。

东北地区在土改之前,土地制度很不合理。九一八事变前和日本入侵东北后,东北地区的土地主要集中在少数地主手中,大部分农民仍是少地、无地。《东北解放战争史》一书中这样记载:“据伪满有关部门的统计,北满约占农村户数3%的大地主拥有的耕地占总耕地面积的50%,无地农民占总户数的63.2%。”

根据《东北地主富农研究》一书描述,抗战胜利后,东北地区一些地主、富农和汉奸、特务等敌对势力相互勾结,兼并了大量的土地。他们打着“地原是我的,还要归我”的口号,强占了很多农民的耕地。大部分农民被迫成为雇农,只能靠出卖劳动力来维持生计。

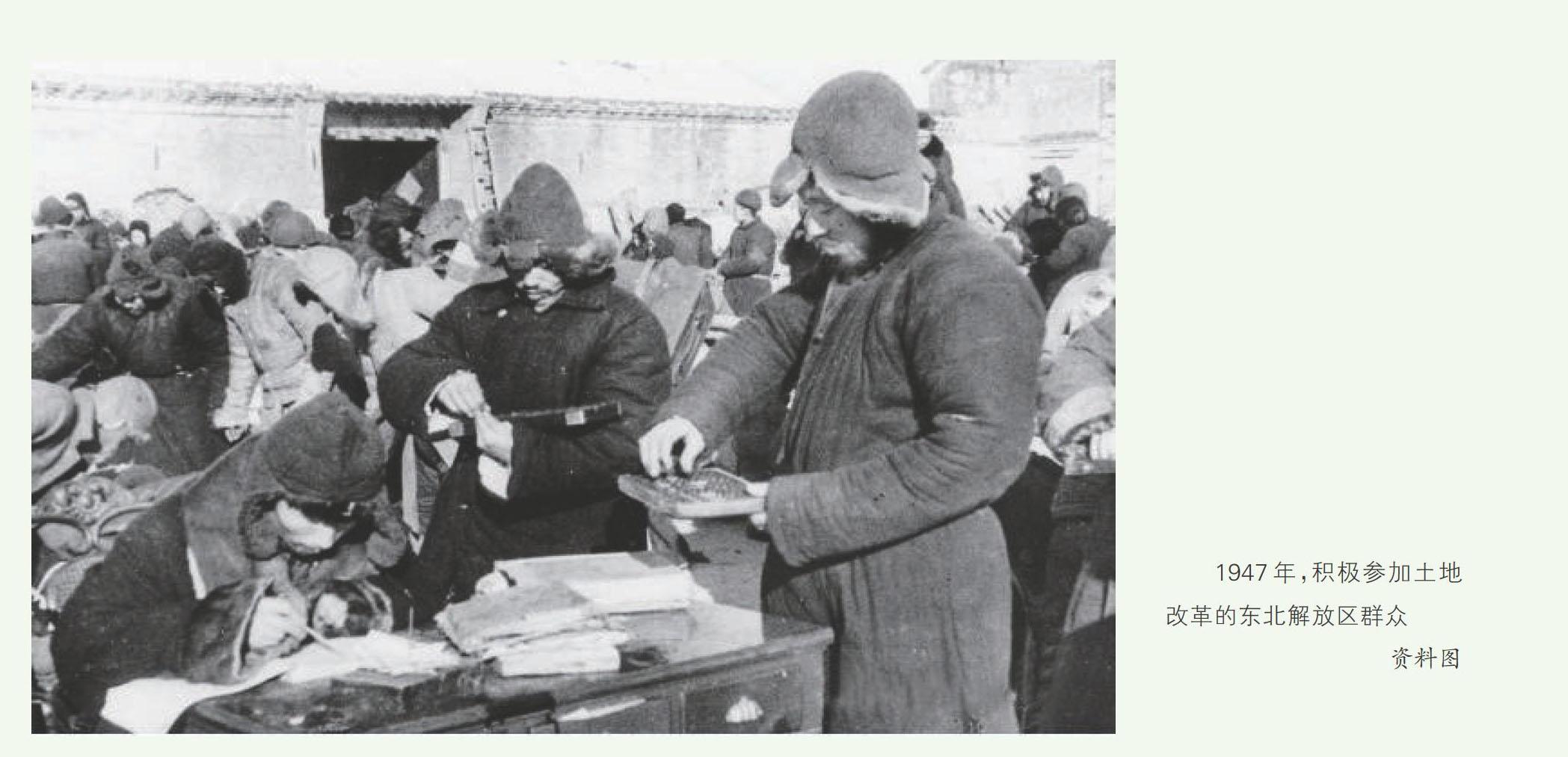

1946年3月,中共中央东北局颁布了《关于处理日伪土地问题的指示》,对日伪土地的处理做出明确的规定,以无偿方式分给农民。黑龙江地区根据中共中央东北局的指示,结合本地区实际状况,积极开展了反奸清算与减租减息运动。为了更好地解决土地问题,1946年5月4日,中共中央出台了《五四指示》,支持农民获得地主土地。1946 年7月7日,中共中央东北局扩大会议号召全党全军深入动员,到农村中去,做发动群众的工作,解决农民的土地问题。

于是,广大干部离开城市,不管原来是哪一级,都换上农民的衣服,掀起一场轰轰烈烈的下乡热潮。他们和当地贫苦农民打成一片,真心实意地为贫苦农民办事。东北各省党政机关干部分别组成工作团或工作队,深入农村发动群众,组织土地改革,清算分地的斗争由此展开。

《东北解放区财政经济史料选编》一书中有这样一组数据:“据1946年10月中旬黑龙江省14个县的不完全统计,从恶霸地主手中清算出的土地已有50万垧。已经有50万人获得了土地,占需地农民的75%。除此之外,农民还分得了近10万间的房屋、17万余头的牲畜。”

1947年7月17日,一個火热的日子。在河北省平山县的西柏坡村里搭起了一个帆布大棚——全国土地会议召开了。

正是在此次会议上,时任中共黑龙江省委组织部部长的赵德尊作为东北代表团团长,做了专题发言,介绍了东北特别是黑龙江土地改革的经验,引起了强烈反响,其中许多经验被党中央制定的土改政策借鉴和吸纳,并向其他解放区大力推广。此次会议选择赵德尊代表东北代表团发言,无疑是对黑龙江土改工作的充分肯定。

共产党人深知,“耕者有其田”是中国农民几千年的愿景。抗战结束了,日本人被赶走了,东北人民的愿望理应尽快变成现实。

人民才是土地的主人

在人们以往的印象中,抗战胜利之后,为消灭地主阶级的剥削和压迫,以此为主要内容和目标的土改运动必然赢得农民群众的拥护和支持。但在彼时的东北,虽然经过反奸清算与减租减息运动,土地改革却并非如预先所想的那般“高歌猛进”。

在1946年《海伦县付振东的清算调查报告》中有这样的描述:“付振东家由于平日政治手腕运用得圆滑,经济上使用小恩小惠,因而在付振东屯的部分群众被其麻痹,老百姓甚至认为‘没有付振东吃不饱饭。”这一现象在东北一些地区较为常见。

1947年9月8日,《人民日报》发表的综述文章《一年来东北解放区土地改革》指出:“地主恶霸的威风没有打倒;群众没有真正发动起来;在运动中没有产生真正的群众积极分子……这些问题导致许多地区的土地改革不深不透,煮成了‘夹生饭。”

其实,早在1946年11月,中共中央东北局便发现此类问题,并颁布了《关于解决土改运动中“半生不熟”的问题的指示》,提出要解决“半生不熟”的问题,把“夹生饭”变为“熟饭”。东北各省通过开办“冬学”“干部训练班”等方式,对干部群众深入进行思想教育和动员,以此为基础,发动了新一轮更广泛的“暴风骤雨”式的群众运动,彻底解决了这个问题。

1946年12月9日,中共黑龙江省委做出《夹生与决心——关于深入群众工作的决定》,要求各地开展查地斗争,提出全党集中力量,用四个月时间,坚决消灭“夹生饭”。1947年春,为不误春耕,北安地区提出春耕分两步走,首先未划地段者要尽快划清地段,然后从“斗大树”(指斗大地主)中解决农民迫切需要购置的种子、牲畜、农具等。

在黑龙江省档案馆选编的《土地改革运动》一书中,可以看到广大农民对土地改革的态度开始发生根本性转变:“成千上万的贫雇农开始积极加入农会和自卫队,自觉地组织和参与对地主和富农的斗争,不仅对土地表现出极大的渴望,还对深挖地主浮财提出迫切要求;五常县民众提出了‘狠心翻身‘撵大院‘挖地窖等口号;北安奉天屯的农民夸他们积极参加斗争甚至敢于给他的喇叭匠父亲掀赌桌的小队长‘可好啦……”

转眼间,东北的传统社会结构和社会关系已“翻天覆地”,这也在某种程度上预示了东北乃至全国局势的走向。

“人民江山人民保”

在解放战争时期,土地是最重要的经济和社会资源;对普通农民而言,土地更是生存的根本,是关乎身家性命的大事。可一些农民在土改中分得了土地却没表现出预期的积极性,对待生产的态度非常敷衍,生产效率也未有显著提高。

这背后的深层次原因,是社會经济资源长期占有不均衡。直白点讲,就是农民穷的时间太久了,没有积蓄,即使分到了土地,也因为买不起牲畜、农具而无法开展生产。《土地改革运动》记录了当时农民的心态:“翻身!翻来翻去,还是跑不过人家!人家金镏子多着呢!人家又有牲口,二年三年又是一个大户!穷人有啥呢?”

为解决农民当时的困难,1947年6月25日,中共中央东北局发布《关于继续完成土地改革深入群众的指示》,提出应继续深化土地改革,进行“砍挖运动”。随后中共中央东北局又发布《关于挖财宝的指示》,明确说明了“砍挖运动”的斗争对象以及应该注意的问题:“挖财宝运动主要指向大中地主、恶霸以及个别为群众痛恨的汉奸、富农,但不可以随便乱挖……需要注意的是,要正确地掌握政策,坚持广泛的群众路线,这是决定斗争是否能够取得胜利的关键。”

1947年9月,中共中央召开全国土地会议,通过了《中国土地法大纲》,要求废除“封建及半封建性剥削的土地制度”“一切地主的土地所有权”和“一切乡村中在土地制度改革以前的债务”,实行“耕者有其田”的土地制度。同年12月1日,东北行政委员会发布《关于执行〈土地法大纲〉的补充办法》,把各项规定进一步具体化,要求“各地在平分土地时,必须经过丈量,统一平分”。

东北的土地改革运动使广大农民翻了身,这就解放了农村生产力,为恢复和发展农业生产、繁荣城乡经济奠定了基础。1947年的春耕亩数,较日伪统治时期扩大15%左右,麦地面积较往年增加25%~33%。“一粒粮食一粒弹,打倒老蒋好吃安心饭。”黑土地上产出了更多的粮食,翻身的劳苦大众努力生产,全力支援前线,“多打粮、多交粮”一时间成了最响亮的口号。

土地改革运动的胜利,打碎了几千年来套在农民身上的封建枷锁,使东北广大农民从封建制度下解放出来,真正成了主宰自己命运的主人。为了保卫胜利成果,在“人民江山人民保”“一切为了前线胜利”的号召下,群众争相参军,父送子、妻送夫上战场的动人场面随处可见。到1946年11月,东北民主联军主力部队迅速扩充到36万人,地方武装和各地群众团体普遍建立起来或得到巩固。在剿匪、土改斗争中,自卫队迅猛发展,仅牡丹江、吉林、热河三个地区,民兵队伍就发展到21.4万人。

经过一系列的紧张工作,东北根据地终于建立起一个安全的战略后方,从容地集结并壮大自己的力量,继而以令人吃惊的新姿态出现在解放战争的战场上,为解放全中国做了丰厚、扎实的铺垫。?

编辑:任红禧