玛多7.4级地震前临震微波动现象研究

2021-08-06张增换王建军毛冬瑶李敏娟

张增换,王建军,毛冬瑶,李敏娟

(甘肃省地震局,甘肃 兰州 730000)

0 引言

地震波是人类探查地球内部结构的重要工具,蕴含着许多与地震预报有关的信息,是地震研究的基础。所以,许多学者尝试利用连续地震波探索地震的前兆信息。傅承义先生于1971年提出的“红肿”现象阐明了一种地震预报理论,即强震在孕育阶段可能导致其周边数百公里的地壳介质发生变化,而这种变化影响着地脉动的传播[1]。胡小刚等[2]通过分析地脉动信号的振幅变化与台风强度和行动路径的关系,认为汶川大地震前及昆仑山大地震前的“震前扰动”可能与台风事件有关。有的学者尝试从声波发射与断层活动的关系上寻找前兆信息,Rouet-Leduc和Claudia Hulbert在模仿实验室环境的断层活动时,利用机器学习的方式探索了断层发出的声信号与其物理状态之间的关系;并在实验室地震周期的研究中,认为慢地震和快地震发生之前都会发生一连串的微破坏事件,并提出石英断层产生的声发射信号可以用来预测实验室地震的时间和震级[3-5]。

研究数字地震记录中是否包含介质状态或者震源变化等与孕震过程息息相关的信息,并设法识别和提取该信息,是一个值得广泛关注并被持续研究的问题[6-7]。王玥琪利用希尔伯特—黄变化对不同类型事件的频谱特征进行分析,以获取不同事件主频时空演化、稳定性、衰减性等特征,用于不同类型事件的判定[8]。杨立明等利用宽频带数字地震资料,通过对汶川、玉树、青川等地震的反复对比研究,初步识别出可能存在的“临震微波动现象”及其时间和频率域的表现特征[9-10]。杨立明等通过对2012—2014年间青藏块体发生的24次5级以上地震进行全程跟踪和监控,检验和验证了临震微波动现象的重现性和客观性,验证了临震微波动现象的频谱、时间、空间、方向性等特征[11]。袁超等对呼图壁6.2级、门源6.4级等4次5.5级以上地震的临震微波动资料进行了分析,认为其特征与杨立明总结的基本一致[12]。

本文利用“兰州临震微波动实时监控与跟踪系统”的地震波数据,对2021年5月22日玛多7.4级地震震中200 km半径的范围内10个台站的临震微波动资料进行分析,以总结本次地震的临震微波动特征,与前人提出的异常指标进行对比与检验。

1 资料与方法

本文的研究资料来源于“兰州临震微波动实时监控与跟踪系统”,该系统包含了甘、川、滇、青、新、藏约两百多个宽频带数字地震台站资料,所有波形资料数据通过网络传输到兰州的服务器上。该系统每小时自动计算并识别临震微波动事件,计算思路:首先对波形进行高通滤波(频率2.5 Hz,滤波器阶数为50),以超出小时平均值5倍方差为标准,以超出部分为中心,在其前后延伸41 s截取82 s窗长的波形记录作为疑似临震微波动事件,然后利用快速傅里叶变化(FFT)得到该段波形的频谱特征,与以往震例确认的事件进行匹配,把满足临震微波动现象特征的波形记做一次临震微波动事件。

FFT频谱分析法是目前常用的信号处理方法,其主要内容是将一般的时间函数{eiwt,ω∈R}表示为具有不同频率的谐波函数f(x)∈L2(R)的线性叠加,从而将对原来时间域函数的研究转化为对不同频率成分谐波函数的研究[12]。函数f(x)∈L2(R)的连续傅里叶变换定义为:

(1)

(2)

杨立明等总结出的“临震微波动”表现特征:(1)频谱范围较宽,优势频率集中在11~16 Hz左右,频谱形态较为整齐;(2)震前6~24天出现,有可能被震中50 km范围内的台站记录到;(3)可能具有方向性,其活动度变化显著的方向与发震断层、余震分布及震源位置较为一致[11]。

利用现有系统捕获的汶川、玉树两次地震的临震微波动在时间和频率域的特征如图1所示:事件波形长为82 s,FFT横轴频率范围为2.5~28 Hz,两条红线之间的振幅为11~16 Hz,汶川地震[图1(a)]FFT形态较为整齐,峰值在11~16 Hz较为突出,与其他频段差异明显。玉树地震FFT波[图1(b)]形整体变化较为平缓,峰值在11~16 Hz之间不够突出。

图1 汶川和玉树两次地震前事件活动度最大一天的图形Fig.1 Figure of the day with the highest activity before Wenchuan and Yushu earthquakes

为了定量表述临震微波动的活动程度N,按天将有效事件个数累加,作为微波动事件活动程度的定量指标,通常以活动频次图形判断震前活动状态。杨立明等认为异常判定标准为:某台站连续4日及以上出现活动度N≥4的现象[11]。

2 数据分析

2021年5月22日在青海省果洛州玛多县发生了7.4级地震,该地震周边台站分布较稀疏,200 km半径范围内仅10个测震台站,这10个台站的震中距离如表1所列。震中100 km半径范围内仅有玛多与巴颜喀拉2个台站。

表1 玛多7.4级地震不同半径范围内台站及其震中距统计Table 1 Statistics of stations and their epicentral distances in different epicenter radius of Maduo M7.4 earthquake

(灰色线代表断层走向)图2 玛多7.4级地震200 km半径范围内的数字地震台站分布图Fig.2 Distribution map of digital seismic stations within 200 km radius of Maduo M7.4 earthquake

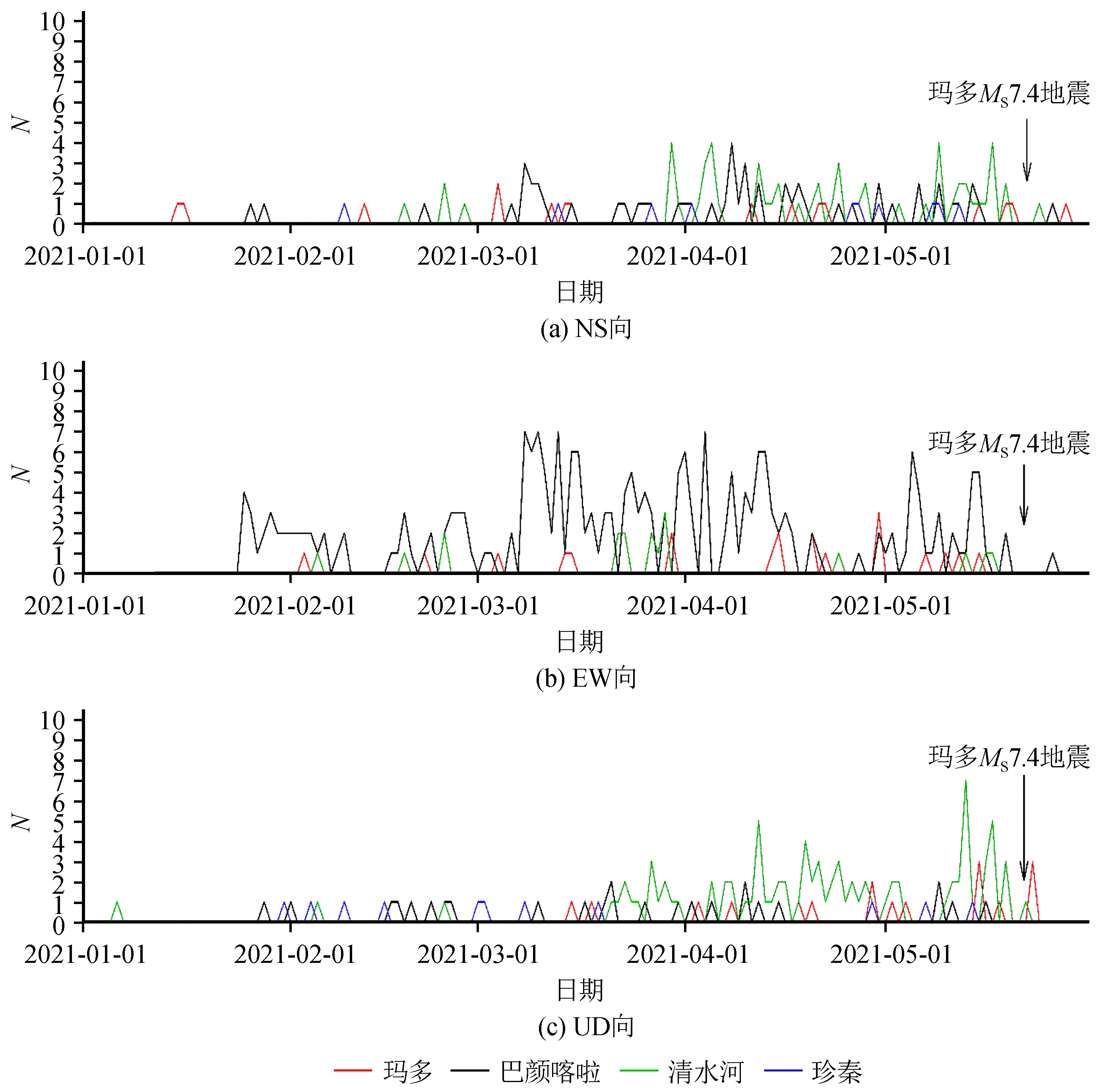

由本次地震150 km和200 km范围台站的临震微波动的活动度N值统计图(图3,图4)可知,10个台站中的8个记录到了临震微波动事件,仅都兰和麻朵台未记录到。记录到临震微波动现象的台站各通道(NS、EW、UD)的活动度N在2021年3月至5月期间存在明显高值异常,在此期间,N值相对较低(N<4)的台站记录临震微波动事件的天数更多,活动频次较高。

2021年3月至4月,距震中67 km的巴颜喀拉台的EW通道活动度达到了异常跟踪指标,该台站连续多日(4天以上)活动度N值在5左右波动。2021年1月至5月期间,青珍台NS通道的活动度N值最高达9,且在5月初连续4日N值在3~4之间波动。达日台EW通道在2021年5月初存在2次单日N值为7,但未出现连续4日N≥4的异常现象。清水河UD通道同样有单日N值大于4,但连续活跃天数未达到4天的现象。本次地震北侧的玛多台站距离最近,但是同样未达异常跟踪指标。其余记录到临震微波动事件的台站活动度N值均在正常范围内随机波动,无明显异常。

由上述可知,异常最突出的台站不是距地震最近的玛多台,而是距震中67 km的巴颜喀拉台。其次,记录较多临震微波动事件的台站是珍秦、青珍、清水河、达日台等,这些台站与震中的距离均在150 km左右,这一现象与以往的观点有一定的差异。

由临震微波动活跃度图(图3、图4)与地震周边台站分布图(图2)可知,比较活跃的几个台站(巴颜喀拉、珍秦、青珍、达日、清水河)均位于震中的南侧,其中巴颜喀拉、珍秦、清水河台均位于震中的西南方向,达日与青珍台位于震中东南方向,位于震中北侧的测震台站记录到的临震微波动事件非常少。就通道的不同方向而言,EW通道的活动度N值总体较高。由图1可知研究区的断层展布大多呈NW-SE向展布,这可能是导致上述现象产生的原因。

图3 2021年5月22日玛多7.4级地震震前150 km范围内台站N值变化Fig.3 Change of N values of stations within 150 km of the epicenter before Maduo M7.4 earthquake on May 22,2021

3 结论

利用“兰州临震微波动实时监控与跟踪系统”的数据资料,参考杨立明等基于临震微波动提炼的震情跟踪指标,对2021年5月22日玛多7.4级地震的临震微波动现象进行分析,得出以下结论:

(1)周边200 km范围内的台站大多数没有达到临震微波动的异常跟踪指标,但在震前1个多月活跃天数呈增加趋势。

(2)以持续4天活动度N值≥4且作为异常指标,巴颜喀拉台震前存在明显的短临异常,活动度N值最高达7,异常出现2个月后发生了强震,与以往认识的6~24天有一定的差异。

(3)达到异常指标的台站不是距离最近的,位于震中南侧的台站记录到的临震微波动事件更显著,这可能与发震断层的活动方式及构造环境有关,其相关性有待更进一步的研究。