脑性瘫痪患儿肌肉深部刺激联合肢体模块化训练的疗效观察

2021-08-05韦登飞李银华

韦登飞,李银华

脑性瘫痪患儿肌肉深部刺激联合肢体模块化训练的疗效观察

韦登飞,李银华

摘要:目的分析脑性瘫痪患儿在深部肌肉刺激基础上强化肢体功能训练的效果。方法回顾性分析天门市第一人民医院102例脑性瘫痪患儿的临床资料,根据训练方式不同分为对照组(单纯重复局部肌肉振动)和试验组(单纯重复局部肌肉振动基础上进行肢体模块化训练),每组51例。比较两组干预前后Fugl-Meyer上肢运动功能评价(FMA-UE)评分、运动力指数(MI)、偏瘫上肢功能测试量表(FTHUE-HK)评分、Barthel指数、粗大运动功能评估量表(GMFM)评分和步行能力(步宽、10 m步行时间)。结果干预后,试验组MI、FTHUE-HK、GMFM评分、Barthel指数高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05);试验组步宽大于对照组,10 m步行时间小于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。结论脑性瘫痪患儿在使用深部肌肉刺激仪理疗的基础上强化上下肢功能训练,有助于促进上下肢运动功能、粗大运动功能和日常生活活动能力的恢复。

关键词:脑性瘫痪;儿童;功能锻炼计划;肌肉深部刺激;局部肌肉振动

作者单位:天门市第一人民医院(湖北天门 431700)

引用信息韦登飞,李银华.脑性瘫痪患儿肌肉深部刺激联合肢体模块化训练的疗效观察[J].中西医结合心脑血管病杂志,2021,19(14):2462-2465.

doi:10.12102/j.issn.1672-1349.2021.14.041

脑性瘫痪(cerebral palsy,CP)是患儿在发育早期,脑组织遭受非进行性病变(缺血、缺氧、感染等)或损伤,而产生的先天性运动功能障碍,突出表现为视觉、听觉、运动功能障碍逐步加重[1]。当今医疗技术快速进步,临床对高危儿抢救的成功率不断提高,但脑性瘫痪患儿数量仍在增加,该病也是儿童残障的主要原因,给患儿个体、家庭及社会造成极大负担[2-3]。局部肌肉重复振动可通过对皮质感觉与运动代表区进行整合,从而辅助患儿局部肌肉恢复收缩功能,该康复模式简单易行,在临床上应用较广泛[4]。但有学者指出,局部肌肉重复振动仅能获得短期疗效,若想降低患儿致残率需要进行长期康复锻炼[5-6]。本研究对脑性瘫痪患儿进行深部肌肉刺激的同时强化上下肢的功能训练,取得了较好临床疗效。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 回顾性分析2017年10月—2019年12月天门市第一人民医院102例脑性瘫痪住院治疗患儿,研究期间患儿无死亡或脱失。诊断标准:参照《中国脑性瘫痪康复治疗指南(2014年版)》[5]进行诊断。纳入标准:年龄2~3岁;粗大运动功能分级(GMFCS)为Ⅳ级;肌肉无严重萎缩;生命体征稳定,意识清楚,有语言表达能力,能够配合完成康复评估。排除标准:有重要脏器或系统严重功能障碍的患儿;有先天畸形或遗传疾病的患儿;有癫痫、颅内压升高的患儿。根据患儿训练方法不同分为对照组与试验组,每组51例。两组患儿临床资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。详见表1。患儿家属签署知情同意书,本研究获得我院医学伦理委员会批准(审批号:医伦2017070501)。

表1 两组患儿临床资料比较

1.2 训练模式 两组患儿接受同一医疗(康复)团队的治疗及康复干预,由于患儿年龄相对偏小,具体过程需在患儿家属辅助下完成,事先需对家属完成培训,使其了解疾病基本知识、干预内容等。药物使用剂量及频次总体一致。康复计划参照《中国脑性瘫痪康复指南(2015年)》制定[5]。

1.2.1 对照组 采用单纯重复局部肌肉振动。全程采用深部肌肉刺激仪(广州市派康运动医学有限公司,中国)治疗,使用前设置输出频率60 Hz,振动头伸缩距离6 mm。使用时将干净的毛巾对折后覆盖在治疗部位,注意避开骨性标志。治疗时沿着前臂桡侧腕伸肌肌腱、上臂肱二头肌、肩胛周围肌群的顺序逐步进行,将深部肌肉刺激仪(DMS)静置维持或扳机点为中心进行滑动治疗,每个部位停留大约100 s,每次重复3组,每组之间间隔50 s[7-8]。治疗全程将输出频率控制在病人感觉无痛、能耐受的范围。

1.2.2 试验组 在对照组重复局部肌肉振动的基础上进行肢体模块化训练。重复局部肌肉振动方法同对照组,在此基础上指导、辅助患儿进行肢体模块化训练。模块化训练是根据患儿训练部位的不同区别开展康复训练。①上肢训练:初期采取轻度锻炼,包括手指屈伸、腕关节活动等,每次锻炼时间保持在110 s,每日5次。间隔3 d后增加锻炼内容,包括屈肘运动,每次30~60个,每日4次。5 d后再继续增加内容,包括绕肩、摸耳朵、上举等动作,每次10~20 min[9]。②下肢训练:屈膝练习,每次30 min,每日5次;保持平躺姿势,双腿伸直,足后跟往后蹬的同时将腿抬到30°,每次保持5 s,再缓慢放下,每组20次,每天5组[10]。③行走锻炼:在家属搀扶下,保持正确的跨姿,逐渐开始行走练习,后期可根据恢复情况让患儿自主练习。训练结束,康复人员对患儿下肢肌肉进行按摩,以加强局部组织血液循环,防止萎缩。每次按摩30 min,每日3次或4次[11]。康复团队每日记录患儿训练情况,每7 d进行一次全面总结,并不断调整训练强度及内容。

两组康复训练周期均为90 d,前30 d在院内完成,后60 d在康复团队指导下居家完成。

1.3 观察指标 两组各指标均于干预前、干预后90 d进行评估。

1.3.1 Fugl-Meyer上肢运动功能评价(FMA-UE)评分 该量表通过33个评价维度对测试对象上肢运动功能进行综合评定,每个维度均设置0~2分评分标准,累积最高分66分,总分越高说明上肢功能相对越好[12]。

1.3.2 运动力指数(MI) 该量表通过3个评价维度对测试对象抓捏、屈肘、外展肩关节功能进行综合评定,每个维度满分33分,得分高表示运动功能相对正常[13]。

1.3.3 偏瘫上肢功能测试量表(FTHUE-HK)评分 该量表共12个评价维度,每个维度均设置1~7分评分标准,总分越高表示上肢和肌肉的自由活动能力越好[14]。

1.3.4 日常生活活动能力(Barthel指数) 该量表共10个评价维度,累积得分越高说明肢体障碍程度越低。

1.3.5 粗大运动功能评估量表(GMFM)评分 该量表共5个评价维度,分别是卧位与翻身(17个条目,得分0~51分);坐位(20个条目,得分0~60分);爬与跪(14个条目,得分0~42分);站立位(13个条目,得分0~39分);行走、爬、跳(24个条目,得分0~72分)。求和得到总粗分,标准化为百分制,标准分=总粗分×0.38,得分越高表示运动能力越好。

1.3.6 步宽、10 m步行时间 采用足印分析法进行步态分析,量化获取步宽。采用10 m步行测试方法评定出10 m步行时间。

2 结 果

2.1 两组患儿干预前后FMA-UE、MI、FTHUE-HK评分比较 干预前,两组FMA-UE、MI、FTHUE-HK评分比较差异均无统计学意义(P>0.05)。干预后,试验组MI、FTHUE-HK评分明显高于对照组(P<0.05)。详见表2。

表2 两组干预前后FMA-UE、MI、FTHUE-HK评分比较(±s) 单位:分

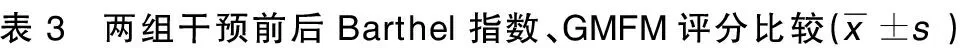

2.2 两组患儿干预前后Barthel指数、GMFM评分比较 干预前,两组Barthel指数、GMFM评分比较差异均无统计学意义(P>0.05);干预后,试验组Barthel指数、GMFM评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表3。

单位:分

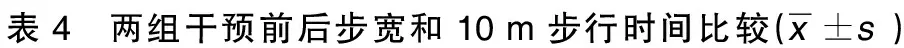

2.3 两组干预前后步宽和10 m步行时间比较 干预前,两组步宽、 10 m步行时间比较差异均无统计学意义(P>0.05)。干预后,试验组步宽大于对照组,10 m步行时间短于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。详见表4。

3 讨 论

脑性瘫痪虽对患儿生长发育影响极大,但在发病早期进行科学干预及锻炼,可阻断大脑进行性损伤,从而有效改善中枢性运动障碍、活动受限等症候群。据流行病学调查数据显示,我国儿童脑性瘫痪患病率超过0.43%,农村和城市患病率差异较大,患儿发病后的康复效果差别明显[14-15]。主要与医疗条件、家庭经济等客观因素有关,部分患儿由于康复效果有限、周期拖延,最终错过最佳康复年龄。

本研究发现干预后两组患儿MI、FTHUE-HK评分均较干预前明显增加。分析原因为,局部肌肉振动通过组织刺激来加强肌肉收缩,同时促进局部血液循环,进而进行性增强患儿肌肉力量。还有学者指出,反复进行肌肉刺激可增强肌肉的稳定状态,从而为协调上下肢的发力创造支点,进而促使患儿在力量产生、传递、控制等方面均达到理想化状态[15-16]。本研究结果还显示,试验组患儿MI、FTHUE-HK评分均明显高于对照组(P<0.05),说明试验组患儿的运功功能恢复情况优于对照组。肌肉振动仅能实现激活效用,若在肌肉功能最佳状态下无法配合规律训练,则无法抑制异常的肌张力,实现抗痉挛的作用。运动功能恢复是一个复杂的、多种因素交互影响干预的过程,大脑重组的潜在机制似乎与轴突突触数量增加以及潜在神经通路再开放有关系,且大脑损伤后,神经系统会发生一些代偿性、适应性改变[17-18]。局部肌肉振动基础上进行肢体模块化训练将躯体感觉刺激作为外界出入信号,辅以规律动作和固定强度的训练,从而不断增强局部肌肉对大脑的正向反馈,提升患儿运动功能。

本研究结果显示,干预后试验组患儿Barthel指数、GMFM评分明显高于对照组。对照组使用的局部肌肉振动疗法绝大多数时间以低振幅刺激为主,其激活的Ⅰa类纤维利于患儿脑部皮质躯体感觉代表区和运动代表区功能恢复,该方法对失活肌纤维影响有限[19]。试验组干预方法辅以规律性、模块化的训练,能集中患儿的有限体力,重点活络关键肌群,尽可能恢复患儿的“振动张力反射”[20],最终增强受刺激部位的肌肉收缩力。同时,由于被动的振动刺激与主动的康复训练进行了有机结合,这将有助于本体感觉输入与皮质内兴奋性输出实现交互,最终影响到患儿皮质脊髓束的生理功能。肢体模块化训练也需要着重注意如下问题,康复团队需根据患儿病情进展来精准控制训练强度、训练时间,对存在的问题做到及时发现和及时更正,确保康复锻炼的效果,增强康复锻炼的有效性。出院后则主要由患儿家属参与日常训练或督促,有助于提升康复锻炼的持续性[21]。

本研究结果显示,试验组患儿10 m步行时间短于对照组,说明试验组患儿步行速度明显优于对照组。分析原因,试验组患儿在初期的下肢训练中处于卧姿状态,屈膝、后蹬等动作能够帮助患儿改善局部的血液循环,增强腿部和髋关节肌肉力量,在后期的行走康复训练中,大部分的活动都在直立位执行,增进了全身的血液循环,增强了关节的稳定性和关节活动度,身体平衡性增强,有效缓解了患儿运动的协调性问题并增强了功能性力量,这种康复效果是显著而递进的[22];其次,脑性瘫痪儿童多存在不同程度的肌力下降或肌肉萎缩,通过功能锻炼可以增加髋关节周围肌肉力量,提高对需氧运动的耐力,还能帮助患儿规范地进行锻炼,避免了康复锻炼的盲目性,减少问题的产生,包括消除或缓解疼痛、增加关节活动范围等,让患儿在尽可能短的时间内获得较好的步长和步速。

本研究初步阐述了脑性瘫痪幼儿在肌肉深部刺激基础上进行肢体模块化训练的有效性,但也有诸多不足之处。首先,本研究为回顾性研究,纳入病例数及研究时间均有限,后续前瞻性研究需进行多中心调查;其次,本研究主要通过量表评分来评估患儿运动功能及恢复状况,无法探究患儿运动功能提高的深层次机制;最后,重复局部肌肉振动、肢体模块化训练为两套相对独立的训练方法,其联用产生的疗效优势是简单的叠加效应还是协同效应,后续研究也需要进一步深入探究,将有助于制定、修订更为科学、完善的康复训练指导性方案。

(收稿日期:2020-03-03)

(本文编辑 王丽)