我国继续教育扶贫研究的回顾与展望

——基于CiteSpace的可视化分析

2021-08-05王保英

□王保英

在人类发展历史上,贫困是一个重大社会难题。消除贫困、实现共同富裕是我国政府长期的奋斗目标,尤其在党的十八大之后,党中央把扶贫开发工作摆在治国理政的突出位置,全面打响了脱贫攻坚战。随着2020年消除绝对贫困目标的完成,我国减贫工作又开始了新征程,“要切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项工作,让脱贫基础更加稳固、成效更可持续”[1]。扶贫先扶智,扶智先重教。继续教育扶贫是我国扶贫开发的重要路径与组成部分,其对于增强贫困地区造血功能、提升贫困人群就业技能、阻断贫困代际传递具有重要意义。近年来,我国一些学者对继续教育扶贫问题进行了较深入的探究,形成了系列研究成果。本研究旨在通过文献计量和CiteSpace 软件的可视化研究方法,客观、全面地梳理我国继续教育扶贫研究现状,展望我国继续教育扶贫研究趋势,以期为后脱贫时代巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴提供参考和借鉴。

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源

本研究以中国知网期刊数据库(CNKI)为数据来源,查阅并整理我国继续教育扶贫相关研究文献,检索时间截止至2021年5月17日。考虑到“继续教育”与“成人教育”的混用与区别,以及继续教育扶贫的方向与目标等问题,本研究以“SU=(‘继续教育’+‘成人教育’+‘职业技能教育’+‘终身教育’+‘成人学习’)*(‘贫困’+‘扶贫’+‘脱贫’+‘减贫’)”为检索式,不限时间范围进行专业检索,共检索到338 条结果。通过数据筛选,剔除会议资讯、课题研讨指南、公告、人物传记等无关文献,最终获得样本文献258 篇。

(二)研究方法

本研究借助CiteSpace 文献分析软件对258 篇样本文献进行可视化分析,以期更清晰和直观地展现我国继续教育扶贫研究情况。通过各年份发文量的统计,帮助了解我国继续教育扶贫研究的发展态势;绘制核心作者、主要研究机构图谱,呈现我国继续教育扶贫研究空间分布情况;整理高被引文献排名情况,为后续我国继续教育扶贫研究提供文献参考;探析关键词不同节点的共现,寻求我国继续教育扶贫研究已有文献的研究主题内容。

二、我国继续教育扶贫研究文献特征分析

(一)发文量呈波浪起伏式发展态势

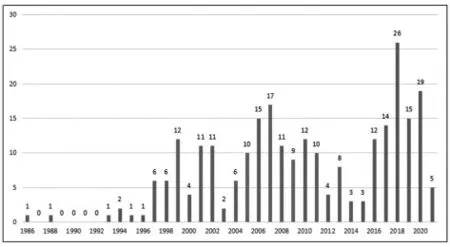

为更直观地展现我国继续教育扶贫研究成果的产出情况,本研究通过文献年代分布情况的计量,得到历年发文量的分布趋势图(见图1)。从年度发文量及增幅情况来看,1986年出现第一篇继续教育扶贫相关文献。整体来看,已有研究大致可以分为研究起步、快速发展、波动起伏以及稳定增长四个阶段。

图1 各年份发文量统计

1986 至1996年,为研究起步期,发文量相对较少,共发文7 篇。年均发文不足1 篇,整体发展基本平稳,没有太大波动。1997 至2002年,发文量迅速增加,共发文50 篇,年均发文8 篇。其中,《国家八七扶贫攻坚计划(1994—2000年)》实施的第六年出现发文量的一个小高峰期,达到12 篇。相比前一研究阶段,发文量明显增多。2003 至2015年间,发文量呈现波动起伏态势,共发文110 篇,年均发文量8 篇。2007年发文17 篇,出现第二个发文量小高峰。2015年10月,习近平总书记在减贫与发展高层论坛上强调中国扶贫攻坚工作实施精准扶贫方略。随后,“精准扶贫”这一主题词受到越来越多的继续教育扶贫研究者的关注。自2016年至今,发文量稳定增长,平均每年发表文献15 篇。尤其2018年发文量急剧增长,是单个年份发文量最多年份。需要说明的是,由于统计时间为2021年5月,2021年的数据并不完整。

(二)核心作者群总体分散而局部集中

通过CiteSpace 软件对发文作者进行知识图谱分析,可以清晰呈现出我国继续教育扶贫研究领域的核心作者。以“作者(Author)”为节点,设置相应阈值(Threshold),得到我国继续教育扶贫研究者合作网络共现图谱(见图2)。根据图谱发现,何爱霞、李期、崔振邦、乐传永、杨想森等成为所选文献样本的主要提供者。其中,何爱霞和李期的发文量最高,均为3 篇。通过对图谱进一步分析,可以发现关注继续教育扶贫的研究者相对较少。同时,多数研究者来自经济欠发达地区的高校教师和学生。部分研究者有一定的合作关系,但整体缺乏合作,较为孤立,未能形成密切的学术研究共同体。简而言之,当前我国继续教育扶贫研究呈现出“总体分散而局部集中”的态势。

图2 研究者合作网络共现图谱

(三)研究机构数量相对较多但比较离散

在CiteSpace 中将节点类型选取为 “机构”,并设置相应阈值,得到我国继续教育扶贫研究机构合作网络共现图谱(见图3)。从中可以看出,曲阜师范大学、西北师范大学等机构发文量较多。为更直观地显示不同研究机构发文情况,本研究统计出发文数量在3 篇及以上的研究机构(见表1)。由表格可知,在已选文献样本中,曲阜师范大学发文量最多,其次是西北师范大学。通过对所选文献作进一步分析可发现,继续教育扶贫研究主要集中在一些高校的二级学院,如曲阜师范大学继续教育学院、西北师范大学教育学院(教师培训学院)等。相比较而言,这些学院更加关注贫困地区的继续教育和技能培训问题。同时,从主要研究机构所在地理位置来看,主要分布在山东、甘肃、广西、陕西、河北等地区,这可能与这些地区比较关注和重视继续教育扶贫问题或扶贫任务较重有关。

图3 研究机构合作网络共现图谱

表1 主要研究机构统计

(四)高被引文献多来自中文核心及CSSCI 期刊

文献被引次数是评价其在该领域学术地位或学术影响力的一项重要指标。通常情况下,被引次数越多,说明其受到学界的关注越高,学术价值也相应越高。通过对被引文献的统计,得出我国继续教育扶贫研究领域被引次数排名前5 名的文献(见表2)。其中,被引用频次在30 次及以上的文献有2篇,分别是余祖光的《终身教育背景下职业教育的扶贫助困功能》和党小超等的《贫困地区教师培训现状调查及远程培训策略研究》。通过对被引文献的统计发现,我国继续教育扶贫研究的高被引文献多为中文核心及CSSCI 期刊。

表2 文献被引频次表(前5 名)

三、我国继续教育扶贫研究主要内容分析

关键词是一篇文献的核心概括,能有效反映文献的主题和中心内容。不同文献中具有相同的关键词,表明这些文献在研究领域、研究内容等方面具有较高的相关度。本研究利用CiteSpace 对所选样本文献进行共现分析,得到我国继续教育扶贫研究领域内关键词共现知识图谱(见图4)。

在关键词共现知识图谱中,中心性数据以及出现的频次是衡量关键词重要性的主要指标。关键词的字体和所在节点越大,说明已有研究对该关键词的关注度越高。从图4中可知,继续教育的节点较大,其次是贫困地区、农村成人教育、精准扶贫、教师继续教育、教育扶贫、乡村振兴战略等。结合图谱,可将我国继续教育扶贫研究内容归纳为以下几个方面:

图4 关键词共现知识图谱

(一)继续教育扶贫功能研究

继续教育扶贫是帮助人们摆脱贫困的重要途径,不仅有助于提升贫困人口的个人素质和可行能力,同时对于阻断贫困代际传递以及拉动贫困地区的经济发展具有重要的促进作用。我国关于继续教育扶贫功能的研究主要包括以下三方面:

首先,继续教育扶贫有利于提高贫困人口个体的文化素质和就业能力。侯长林等提出职业技能教育可为城乡新增劳动者、农村劳动者等不同人群提供不同的职业教育和职业培训服务,对消除贫困具有多元功能[2]。陈亚军指出,由专业的教育机构和职业学校对失地农民开展继续教育培训,帮助其掌握专门的知识和技能,助其实现稳定就业,是解决失地农民可持续生计问题的关键[3]。

其次,继续教育扶贫有助于阻断贫困代际传递。贫困代际传递是影响彻底脱贫的重要原因。吴洁等对24 位农村女性的相关脱贫事迹进行深入分析,指出职业技能教育通过加大对农村女性的培训力度,对该群体进行人力资源开发,助其掌握至少一门技能,有助于阻断贫困代际传递[4]。马俊丽等基于阿马蒂亚·森(Amartya Sen)的可行能力理论,对20位农村残疾人的脱贫轨迹进行剖析,发现技能培训、共同体学习以及转换学习等形式的继续教育能够提高农村残疾人的可行能力,从根本上阻断贫困代际传递[5]。孙纪磊等从人力资本视角对继续教育阻断农民贫困代际传递的价值进行了深入研究[6]。

最后,继续教育扶贫能助推贫困区域农业产业化发展。张袁飞等指出乡镇成人学校结合地区特色以及农业生产发展需求,通过农民培训网络中枢对各种教育资源进行整合并开设相应课程,对于区域特色品牌的打造、现代农业示范区的建设以及促进区域农业产业化现代化的发展具有重要作用[7]。杨学祥等提出高等学校可以围绕贫困地区的产业发展现状以及产业发展需要,开展相应的产业人才继续教育,促进贫困地区实现长期发展[8]。

(二)继续教育扶贫模式研究

国家对扶贫事业的关注带动了学界对继续教育扶贫模式的研究,结合文献材料分析可知,目前我国继续教育扶贫模式主要有以下几种:

第一种是高校参与继续教育扶贫模式。这种继续教育扶贫模式的实施需要高校充分发挥其在人才、资源等方面的优势,积极投身于扶贫工作中。继续教育通过对贫困地区人力资本的开发,能够有效提升贫困人群的职业技能。孙凤敏提出专业化扶贫模式,指出要面向贫困地区就业重点群体、建档立卡贫困劳动力等开展农村实用技术培训、新型职业农民培训等多元化培训,为脱贫工作提供有力的技能和人才保障[9]。卢峰等提出项目化的国家开放大学精准扶贫模式,指出国家开放大学可以利用自身学历与非学历教育相结合的特点,实施项目化扶贫人才培养策略[10]。

第二种为“互联网+”继续教育扶贫模式。即借助大数据平台与互联网技术为贫困地区提供知识和技能等帮助的扶贫模式。现代远程教育是由广播电视教育、函授教育发展而来的不同于传统教育的新形式,它不受年龄和时空的限制。张瀚月等提出在“互联网+”时代背景下,地方师范院校利用卫星广播技术、互联网开展远程教育、职后教师培训等模式帮助贫困地区精准脱贫[11]。卢秀萍通过分析西部农村中小学教师继续教育中存在的问题与不足,探索出一种适合西部农村教师远程继续教育的“1+3”模式[12]。

第三种是区位需求继续教育扶贫模式。即根据不同地区的需求和特点而进行的继续教育扶贫模式。李志远提出中部农村人力资源开发的主要途径是发展中部地区的农村成人教育。根据中部地区经济和社会发展的情况不同,中部农村成人教育又可以设定为“服务都市型”“资源开发型”以及“区域反贫困型”三种不同的农村成人教育发展模式[13]。袁文等指出成都市教育局针对各区县教育水平参差不齐的情况,组织成都市名师(校长、园长)工作室,对不同地域薄弱学校的教师进行引导式研修、共修式研究、实践反哺式研究,形成了精准扶教的“成都模式”[14]。

(三)继续教育扶贫问题研究

我国部分地区存在的短板问题,严重制约了扶贫开发成效的进一步提升。当前,不同的研究者从不同角度对我国继续教育扶贫问题进行了研究:

首先,关于高等继续教育扶贫存在的问题研究。高校自身的功能定位、特殊优势和发展需要决定了其在扶贫中具有不可替代的作用。但在高等继续教育助力推进贫困地区摆脱的过程中仍然存在较多问题。张伟平等认为高等继续教育参与扶贫存在着顶层设计缺乏、系统谋划不足、群众参与积极不高、培训内容与培训方法针对性不强以及高教资源供求失衡现象突出等问题[15]。

其次,关于农村职业技能教育扶贫问题的研究。我国高度重视农村职业技能教育,开展了燎原计划、星火计划等一系列农民培训工程。虽然农村职业技能教育在助力脱贫方面取得了较好的成效,但同时也面临着一些问题。如何艳冰指出,我国贫困人口接受职业培训的档案尚未完全建立,很难做到精准识别开展有针对性的培训[16]。

再次,关于教师继续教育扶贫问题的研究。振兴民族的希望在教育,振兴教育的希望在教师。只有加强对农村学校教师队伍现状的研究,从中找出普遍存在的问题,才能达到推动农村教育发展的目的。黄华敏以广西民族地区农村中小学体育教师为研究对象,指出其在继续教育中存在继续教育机制建设不完善、培训内容脱离实际、培训方法缺乏多样性等问题[17]。陈昌奇在广东云浮、茂名、湛江三地农村走访时发现,农村中小学教师继续教育仍然在教育政策、培训机构、培训内容和教师自身等方面存在着一系列问题[18]。

(四)继续教育扶贫对策研究

我国继续教育扶贫研究者主要从以下四个方面做了对策探究:

首先,积极发挥高等继续教育文化扶贫、科技扶贫的优势。高等继续教育的教育内容、教育方式与精准扶贫高度契合,密切相关。张伟平等提出高等继续教育需在调动农民参与教育培训的积极性、创新培训内容等方面下足功夫,充分发挥作用,以“精准技能培训”助推“精准扶贫”[15]。安天博指出,在开展培训前,高校要对贫困户的不同实际需求和教育水平进行摸底调研,做到培训对象、培训目标和培训内容的精准性[19]。

其次,立足脱贫需求,加强农村职业技能教育扶贫功效。培养新型职业农民,提升其生产能力和劳动效益,其中,最重要的是要加强和发展立足于农村、服务于农民生产的农村职业教育。何艳冰建议农村职业学校采取定期开办培训班、送技术下乡等形式,把课堂搬到田间或农产品加工厂房里,让农民在做中学、学中做,在讲授过程中,现场解答农民疑问,提高农民的生产技能,使之有一技之长,增强就业能力,做到“精准培训”[16]。张旭刚指出应亟需转变思维方式,以新发展理念引领农村职业教育服务乡村振兴实践,破解关键环节难题,提升服务能力水平[20]。

再次,改善薄弱师资,提高贫困地区教师水平。提高教师的知识素质和技能技巧,是提升农村地区学校教学质量的关键。黄华敏提出,为加强民族地区农村中小学教师继续教育,国家应完善继续教育法规组织监督管理体系、奖惩机制以及保障机制;教育培训部门应创新培训内容,优化培训方法,切实提高培训的时效性;培训院校要加强师资队伍的理论水平建设[17]。陈昌奇建议,应从完善培训机构,提高专职培训人员素质,优化更新培训内容等方面入手,提高农村中小学教师继续教育的质量[18]。

最后,借鉴他国继续教育扶贫经验,助力我国脱贫发展进程。贫困不仅是中国面临的问题,也是当今世界各国面临的难题。我国研究者通过对国外继续教育扶贫的研究,借鉴他国扶贫经验,结合我国的国情,积极献言献策。闫坤等对美国、日本、英国和北欧国家等发达国家阻断代际贫困的政策体系进行了比较分析,建议我国要以实用为导向加强职业技能教育,为贫困人口提供职业技能培训,使其有能力为后代提供更好的生活水平和教育资源,阻断后代陷入代际贫困的境地[21]。傅林从可持续发展的视角,考察了世界各国教育扶贫的经验及教训,指出成人教育对于消除贫困具有重要作用,建议我国成人教育要加强扫盲教育,尤其是对成年女性的文盲教育。同时要发展职业技术教育,将成年贫困群体的教育培训与就业或再就业联系起来,以培训促就业,以就业促脱贫[22]。赖翔晖结合南非在应对贫困和贫困人口低就业率问题的经验,建议我国成立就业指导中心等相关或类似机构,推进贫困人口掌握技能实现就业、脱贫、致富的进程[23]。

总体而言,目前学界围绕我国继续教育扶贫的相关研究已经取得了一定成果,内容涵盖了继续教育扶贫的功能、模式、问题、对策等方面,为助力贫困地区脱贫作出了重要贡献。与此同时,也存在一些不足之处:第一,理论性研究较多,实证性研究较少。虽然贫困是一个普遍性的问题,但不同地域又有着不同的贫困问题与扶贫需求,目前研究文献中根据具体贫困情况进行针对性的实证调查与研究相对较少。第二,重复性研究较多。如在梳理文献时发现,研究者提出的一些扶贫对策大同小异。第三,国外与国内比较研究相对较少。贫困是制约各国发展的共性问题,每一国家解决贫困问题的方式方法会有不同,可以相互借鉴。通过相互的比较与借鉴研究,取其精华,这对于我国减贫工作会有一定的促进作用。第四,关于贫困人口致贫深层次原因的研究较少,如对究竟是什么原因导致部分贫困地区的贫困人口脱贫致富内生动力不足探讨较少。

四、我国继续教育扶贫研究展望

通过对1986 至2021年我国继续教育扶贫研究的文献计量和知识图谱分析,可以发现最近五年中的相关研究出现了快速上升势头,继续教育扶贫研究也呈现出较鲜明的时政导向和时代特色,与我国扶贫工作发展的时代脉搏紧密呼应。但与此同时,研究者和研究机构仍需加强交流与合作,实证性研究、针对性研究、国内外比较研究等研究也有待进一步扩展和深化。

2021年2月25日,习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上庄严宣告,脱贫攻坚战取得了全面胜利,中国完成了消除绝对贫困的艰巨任务[24]。但是,绝对贫困问题的消除,并不代表着贫困问题的终结。习近平指出,“要坚决守住脱贫攻坚成果,做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,工作不留空档,政策不留空白”[25]。在中央确立的脱贫攻坚与乡村振兴过渡阶段5年脱贫观测期内,我国减贫事业步伐将会迈向更大范围和更深层次的甄别和帮扶阶段。结合上述分析,可对我国未来继续教育扶贫研究做出如下展望:

(一)重点加强防止返贫研究

截至2020年11月24日,我国农村贫困人口全部脱贫摘帽。稳定脱贫不返贫才是真脱贫。返贫是指“贫困人口虽已经摆脱了贫困的状态,但由于各种因素导致又重新陷入贫困的现象”[26]。引起返贫的诱因有很多,比如部分贫困户因习惯性依赖政府的政策红利和帮扶措施,后期脱贫内生动力不足;还有可能因部分地区不可抗拒的自然灾害突发和频发引起贫困人口在生命财产安全等方面受到重大损失而导致返贫等。针对返贫的突发性、易发性、频发性等特点,防止返贫成为当前工作的重中之重。那么,在乡村振兴的初级阶段,首先要做的工作就是查缺补漏,精准识别脱贫脆弱群体,采取有针对性的措施预防和阻断返贫。因此,如何对低收入、易返贫弱势群体进行“源头造血”干预,防止脱贫群众“代内返贫”,如何规避贫困地区脱贫人口“跨代返贫”,通过继续教育持续激发脱贫人口的内生发展动力,如何根据市场和脱贫人员的需求通过职业技能教育提升现存劳动力的技术含量等问题,将是我国继续教育扶贫研究的重点。

(二)着力破解相对贫困问题研究

《2030年可持续发展议程》中指出,到2030年要在全世界消除一切形式的贫困[27]。根据参考标准的差异,可将贫困分为绝对贫困和相对贫困两种。“绝对贫困的参考标准是维持生命需求水平线,而相对贫困的参考标准在于社会公认的基本生活水平”[28]。我国当前绝对贫困问题的消除,并不代表着贫困问题的终结。“两不愁三保障”的精准扶贫消除了农村贫困人口生活资料匮乏的生存型贫困,即绝对贫困,而生存和温饱得以解决、进入全面小康社会的农村低收入人口所面临的相对贫困属于发展型贫困问题。社会学家亚伯拉罕·马斯洛(Abraham Harold Maslow)指出,“较低层次的生理需求和安全需求基本得到满足后,社会需要、尊重需求和自我实现的需求成为最迫切的需求。”[29]因此,我国进入乡村振兴新阶段后,破解相对贫困将成为扶贫工作的重心,也是继续教育扶贫研究的重要内容。如何调动相对贫困群体增收致富的意愿,如何改善低收入家庭的生活境况,如何提升相对贫困群众的就业创业技能等应成为今后继续教育扶贫的研究方向。

(三)继续深化阻断贫困代际传递研究

在后扶贫时代,需要持续关注如何防止贫困代际传递现象的发生。所谓贫困代际传递是指“在一定的社区或阶层范围内贫困以及导致贫困的相关条件和因素在代际之间延续,使后代重复前代的贫困境遇”[30]。“不怕今天贫,就怕永远贫;不怕一代穷,就怕代代穷。比贫困和落后更可怕的是贫困代际传递”[31]。如果贫困在贫困群体代际中不断恶性循环传递,将会使贫困分化现象越来越突出,这不仅加剧社会不公和阶层裂痕,严重影响社会的安定与团结,同时也不利于全面建成小康社会目标的实现。贫困家庭的父辈一般受教育水平较低,人力资本含量较少,使其家庭收入较低。延而伸之,家庭经济的贫困,又直接导致其子女无法接受较高水平的教育,从而只能重蹈父辈的贫困境遇。继续教育扶贫是改变贫困状况和增加人力资本存量的重要途径,有助于贫穷家庭摆脱贫困代际传递的循环陷阱。如何在实际工作中最大限度地发挥继续教育阻断贫困代际传递的作用,影响继续教育阻断贫困代价传递的因素有哪些,如何消解继续教育在阻断贫困代价传递过程中遇到的问题等是继续教育扶贫研究者要着重思考和研究的问题。