《红楼梦》中林黛玉的阅读活动新论

2021-08-03马莹怡

摘 要: 《红楼梦》中的林黛玉之阅读活动是小说的重要组成部分,不仅与小说诸要素相关联并辐射创作活动等文学活动的其他环节,而且实现了作家将黛玉这一虚拟形象现实化为独特的“人”的特殊构想,使她富有现代意义上“积极的读者”的特征,在阅读活动描绘的生命细节情境中映衬着自我的欲望与他者的欲望这两种力量的冲突,最终以逆转两次死亡的方式完成对消弭主体的空间文化的审美超越。重新阐发《红楼梦》黛玉阅读活动的艺术价值,以从时空两个维度呈现林黛玉这一读者所蕴藏的个体自由与社会必然相交锋的深层问题。

关键词:《红楼梦》 林黛玉 阅读活动

引言

自以姚斯、伊瑟尔为代表的德国接受美学兴起后,读者接受极作为作品内部研究及作者、世界等外部研究范式的重要补充进入视野,读者的阅读活动也因此成为文学理论关注的新焦点。在中国古典长篇小说《红楼梦》中,林黛玉这一存在于文本中的虚拟的读者,其阅读活动频频出现,她的阅读活动与现实生活中真实读者的阅读过程并无二致。聚焦于黛玉的阅读生活,其作为“活生生”的“人”的全部核心问题,包括最自我的思考、最隐秘强烈的情感内心、最富独特性的方面,等等,都在阅读活动里得以呈现,悄然共建着她的人生轨迹,凸显她所面对的悲剧冲突实质;阅读行为的描写,不仅利于重现林黛玉这一人物形象,乃至可以理解为是以真实读者的形象触及文学所崇尚的主体自由与现实所羁绊的伦理政治权力之间永恒矛盾的缩影。林黛玉的閱读活动是红楼世界里浓墨重彩的一道独特的风景。

一、林黛玉阅读活动考微

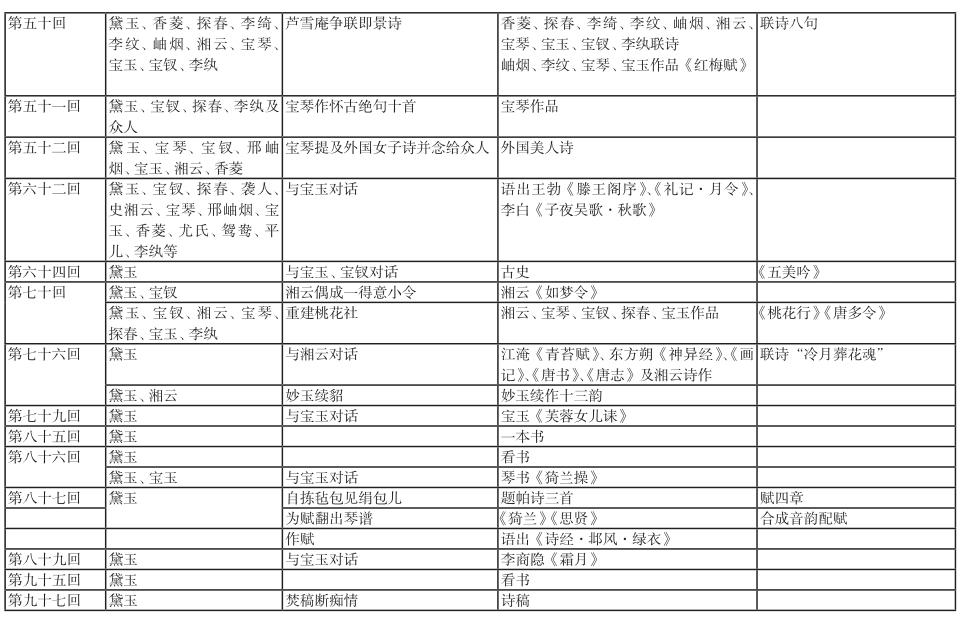

《红楼梦》作者与文本至今仍然存在争议。为避免枝蔓,我们将一百二十回《红楼梦》作为整体进行研究,通过文本细读梳理出完整的林黛玉之阅读现象,并附注与之密切联系的创作活动,详见表1:

根据表1,林黛玉的阅读活动自《红楼梦》文本第二回至第九十七回,共在三十章中出现,发生三十九次,均匀分布于小说的主要章节。作家或行文交代黛玉的学养,以“读书识字、假充养子”勾勒黛玉良好的受教育经历;或直接描摹阅读情景,如第四十五回黛玉在灯下读《乐府杂稿》;或借语言描写、心理描写间接隐射其读书经历,如第二十六回中黛玉春困长叹《西厢记》“每日家情思睡昏昏”,自然塑造出一位具有深厚审美修养的女子。她的阅读客体非常丰富,从创作主体角度可划分为前人典籍作品、宝玉及众姊妹作品和自身作品三类,前者覆盖儒道佛三家经典、诗词文集乃至古史、琴谱、戏文,通常详尽到具体的书名或人名,如东方朔的《神异经》等,由小文本延伸到大文本,构成文学上的姻亲关系,拓宽了红楼内部的文化世界,表征着黛玉所积淀的美与才华;后者则是黛玉或与宝玉并众姊妹在大观园内结社赋诗、相互品鉴而读,或为宝玉等人欣然拿出的得意之作给予自己的心得建议而读,有时作为读者与作者之间积极对话,共同提高作品的水平;有时又同作为欣赏者对作品表达相通或不同的见解,形成共鸣或差异;有时自己也不禁动笔写出《秋窗风雨夕》《桃花行》《唐多令》等作品,构成“文如其人”的镜面,即便同咏一物也能氤氲着不同的诗性美感,彰显着与众不同的主体风格。

小说中黛玉的阅读活动与其人生轨迹、情感经历等紧密联系,从第二回照应初次登场,至初入贾府与贾母“可曾读书”的对话构成社会伦理道德观念的第一次施压,再至与宝玉相近的阅读偏好促成爱情懵懂、确认、热恋的发展主线,其间闲暇时乃至病中均发生的阅读活动构成她的生活习惯和乐趣所在,直至第九十七回“焚稿”作为死亡情节的预先演绎……凡此种种,黛玉的阅读活动构成情节的重要组成部分,在具体描摹的情境中体现主旨,融高超的叙事手法与审美艺术于一体,为红楼增添了诗情与美感。

值得注意的是,作家不仅以远胜于旁人的篇幅设计林黛玉的阅读活动,使之贯穿人物的生命历程,而且将她的阅读鉴赏乃至创作活动刻画得逼真细腻,近于坦诚地表露自己的用心。林黛玉如现实中的读者一般,会因对阅读客体的不同理解深度、不同心理状态表现出迥异的真实神态,以至于达到不同层次的阅读体验。如听《牡丹亭》曲词时黛玉“心痛神驰、眼中落泪”,说明情意相通而达到审美鉴赏的高潮;第九十五回却将书时拿时放,说明她因心事而无暇感知书中内容。不仅如此,一句“冷月葬花魂”的创作与准备、构思、启发、传达的现实创作过程并无二致:她为细小事件激起生命死生沉浮之寂凉,经由漫长构思凭借灵感的助推,最终以雅韵的文字形式明确表达出来,将意象转化为物象供人品鉴,极似作家细致观察体悟后的“文学创作论”,氤氲着黛玉触情而发的诗意创作素养。可见,作家有意通过阅读活动及其创作活动的描绘写实化黛玉这一人物,力图赋予她立体真实的生命,实现人的构造,也将林黛玉这一文学作品里的“虚拟的读者”与现实中的读者联系起来,激发读者的共鸣。

二、林黛玉:积极的阅读主体

黛玉其人,与读《女四书》《列女传》成长起来的李纨、巧姐等其他女子不同,她自幼被父母假作嫡长子养育,因而不会有很强的男女性别等级意识,反而像正常男子般具有自我个性、主体意识,有着选择性阅读的可能和高傲的自尊,“功课不限多寡”且“言语举止另是一样”,自然养成了高雅的志趣和不凡的气质,积淀着进入审美活动所必需的期待视野。然而,四岁丧幼弟、六岁丧贤母,接连而至的不幸遭遇使年幼的黛玉从亲人的死亡中切身体会到文学作品中时光短暂、生命脆弱、人生而必死结局的涵义,深感离散悲痛等自然情绪,开始对“死亡”“人生”有所感悟,成为她第一位的思考,内心更加敏感细腻、真切多情。同时,接受私塾教育而念《四书》的经历,既使她具备自主阅读活动能力,又令她不自觉地受到儒家思想的影响,构成认知背景的最初来源,乃至这样一位超凡脱俗的女子在后文元春省亲时也会暗度“大展其才,将众人压倒”的功利入世之心,近于宝钗《柳絮词》“送我上青云”之志。可见,黛玉的幼年教育经历已经铺下了自我个体与儒家所强调的社会群体之间的争鸣底色,但此时以前者为重,洋溢着率真自然而敏感倔强的性情。

进入贾府之后,随着阅读活动的频繁出现,黛玉的阅读对象更加开阔。由表1可见,她所接触的阅读客体多为诗词文集,既包括《乐府杂稿》《王摩诘全集》,杜甫、李白、陶渊明、应玚、谢灵运、阮籍、庾信、鲍照等人的诗,也包括众姊妹与宝玉的诗词作品,不难看出品诗已成为黛玉日常生活最为重要的一部分,作家将她的诗情与生活融为一体,使她区别于其他人物形象而独具一种婉转诗意气质,谈吐、容貌、举止、文字都别是一番风情。香菱学诗时,黛玉腹中的诗书灵活吐露,什么应读什么不应读,先读什么后读什么,学诗讲求次序、作诗讲究“意趣”,真是富有个人独到的理解!完全不似一般庸碌盲目依从前人名声地位排序所为,而是在阅读之后具有触及自身的判断评价标准。香菱在她的启发下,逐渐从需要人教导并记诵的被动接受式阅读转变为自我品鉴趣味的主动思考式阅读,由一个学习者转变为一个积极的读者,黛玉在不知不觉中扮演了一个如何阅读的启蒙者的角色。继续细究诗词,古人有引经据典的传统,这无疑启发黛玉关注典故,乃至史书典籍无所不读,《尚书》“圣乐一奏,百兽率舞”张口即出,依古史而作《五美吟》推陈翻新,他人想不到的地方,她独能对答精妙、化典入词。再看,杜甫关注现实、诗风沉郁顿挫,李白主观浪漫、诗风昂扬恣肆,王维诗佛理充盈,阮籍诗由儒向道,不同的气质个性,不同的偏好风格,不同的思想旨趣,诱导着黛玉接触多元丰富的内心精神世界,思想较之宝玉更为开放包容。书中多次提及宝玉不喜四书五经而爱佛、道,作为知己的黛玉翻看他所写的禅道偈语,深知宝玉的心理想法,可续写在后,赋予其新的思想价值,脂砚斋评“此又深一层也”a,说明她对道家、佛教谙熟于心,读过诸如《列子》《南华经》等不少佛道经典,而这两家理论无疑将她引向对终极问题的深入思考。

在这一阶段,萦绕在黛玉心绪思想中挥之不去的问题反映在她的阅读客体和抒情言志的创作作品中,经常是死生之生命意义问题、悲剧之人生真相问题、自我之价值追求问题、情感家庭之伦理问题。一曲《葬花吟》“质本洁来还洁去”、“一朝春尽红颜老,花落人亡两不知”,一定程度上既是为其他阅读客体所激发创作而成,又凝结了她自己身世飘零的人生经历、忧愁绝望的情感状态与敏感孤傲的个性气质,呼应着法国学者布封《论风格》提出的“风格就是人”的命题,倔强又凄美地飞往生死、爱情与自由;第三十五回想起《西厢记》“幽僻处可有人行,点苍苔白露泠泠”不禁自叹命薄而无父母幼弟,但她最大的希望不在长生富贵,而在与宝玉成全爱情;不在享受父母姊妹天伦之乐,而在家人能为自己主持姻缘,直露出自己的婚姻欲望和符号对象化的亲情伦理渴望。值得注意的是,对这类根本问题的思考只有在人视自己为单独的个体,清楚地看到自己的生命只有一次且必然走向死亡时才会完全呈现出来,才能彻底撕开人生的浮华表象呈现必然的悲剧实质;而若视自己为人类整体的一分子,则多以生命之不绝如缕宽慰自身之生命短暂,以短暂欢聚之热闹逃避永恒离散之清冷,以追求社会公共理念之功利名誉为毕生价值代替生命意义之思考,便难以理解这种痛苦。黛玉的个体性意识在书中还有很多佐证,如宝玉拿《西厢记》这类“禁书”给她看时,阅读客体以文字信息的形式诱导着她的学养与人生体验创造性地填补作品的空白和不确定点,以至于黛玉对于文本的理解不同于他人而富有深度和灵性,自觉韵味无穷,联想到自己身世飘零的孤独处境,内心渴求爱情的人性恣意张扬,不禁形成强烈的情感共鸣,个体找到了面向死亡路上光亮的意义所在,达到自我主体性发展的高峰,此后第二十六回用《西厢记》曲词与宝玉对话,第三十五回见竹影苔痕所想《西厢记》,第四十回史太君大观园行酒令脱口说出《牡丹亭》《西厢记》,第四十九回以《西厢记》解答宝玉之疑惑,等等,这种影响始终在黛玉的阅读中自觉或不自觉地反复出现,不仅反映出她对这两部作品有着强烈的思想情感“共鸣”,因而频频想起、细细咀嚼,透射了黛玉在无可诉说爱情情愫的环境下隐秘的内心活动和微妙的思想情感变化,刺激宝黛二人情绪波荡、情感升温,达到自然而然地推动爱情主线发展、推崇“情”的效果,而且是林黛玉这一人物形象深厚审美修养和独特个性的体现,与她小性儿、刻薄敏感的性格相融在这些章回中,充分展现了黛玉俏皮伶俐女儿家的天性,充分彰显自我而不怕得罪人,不露痕迹地寄寓着作家自身的倾向性。不妨对比宝钗,可以发现黛玉的阅读客体呈现出一种更自由、重性情的选择,她无博览群书之志,亦不守持道德训诫标准,更无家族使命约束,是主动发生阅读行为、自由实践阅读意志的施事者,整个生命情感体验、人生感悟思考与诗化审美意境纯粹地缠结在一起,具有极强的“任心”b特点。通过对阅读客体的设计,作家微妙地展现了黛玉与其他人物形象的差别,令她具有现代意义上“积极的读者”的特性。与此同时,阅读客体虽然是一种“期待结构”“召唤结构”,但随着读者在阅读活动中予以“曲解”,就会产生“视域融合”的积极效果,使阅读主体的水平逐渐提高,随之勾勒出林黛玉她自身的成长变化,典型表现在阅读《西厢记》后既具有非常深厚的文学素养,一定程度上又超脱于封建礼教之上,因此对前日古诗中“水流花谢两无情”、词中“流水落花春去也,天上人间”有了自己更丰富的体悟,逐渐从懵懂至有情,对戏文的美学价值也有了自“不大喜看”到“出神”境界的升华,认知、情感等素养得到提高,这就是视域融合促成的阅读客体对阅读主体的熏陶作用,阅读主体逐步近于“理想的读者”。

但是很快,黛玉审美阅读活动所强化的个体性与自我意识就逐步遁藏在封建伦理教化的社会性之中,伦理道德秩序、大家闺秀风范等道德律中他者c的欲望重又约束了黛玉的身心,一直到宝玉拿“淫词艳曲”“混账书”来欺侮她,对同一部《西厢记》的前后不同评价,足见黛玉内心这两种力量的交锋。宝钗“见了那些杂书,移了性情,就不可救了”的教诲,李纨对《西厢记》《牡丹亭》是“邪书”的看法,贾母“见了清俊的男人,不管是亲是友,便想起终身大事来,父母也忘了,书礼也忘了”的讽刺,围绕着这些秉持封建道德训诫的人的言行影响,社会性愈来愈浓重地表现在黛玉的身上,男女道德意识愈发强烈,而天性逐渐隐退,甚至在第九十四回中迎合贾母、王夫人说了一番宝玉读书“舅舅喜欢”因而海棠花开是喜事的奉承话,讨得长辈们的欢心。但黛玉自幼反映在阅读活动中的强烈的主体性暗示我们,外部环境的影响终究是次要的,这一转变更深层的原因在于,经过宝玉几番剖心表白之后,此时的黛玉在《西厢记》等阅读客体的启蒙下,意识到婚姻对爱情的重要性,因而更在意与宝玉的婚姻,更担心究竟是“金玉良姻”还是“木石前盟”,爱情欲望让位于婚姻欲望。男女婚姻在那个时代取决于家庭与社会,纠缠着伦理与政治秩序,以社会性為重,因而若说黛玉的爱情欲望直指宝玉,婚姻欲望则更多指向宝玉之外,她希望自己和宝玉的爱情合法化,最重要的是获得形式上的社会接受和社会认可。由此,黛玉决心为争取婚姻做出改变,渐渐世俗化、世故化,加之阅读过大量表述儒家思想的读物的影响,她的锋芒转向为人处世方面的圆滑虑他,包括忧虑他人对自己的看法“说闲话”、重男女之别而与宝玉日益生分。可以说,由于《西厢记》《牡丹亭》等阅读客体终究没有超越封建意志,仍存在一定的保守性,随之激发的黛玉的欲望中宝玉逐步消解在与他无关的“社会接受与社会认可”之中,爱情的保证仅来自于象征秩序,是名正言顺,婚姻内部她真正想要的实则是附加在爱情之上的纯粹空无,属于封建社会意志制造而成的伪欲望,落入他者的深渊,故在确认了宝玉“我为林妹妹病了”(第九十六回)的一颗真心后,在爱情未变的情况下,仍因宝玉与宝钗的婚事已定而“唯求速死”。

最终,死亡成为黛玉唯一的欲望。黛玉在创作中频繁流露的死亡欲望与宝玉的“死亡欲望”不同,宝玉更多停留于生命的短暂和离散的悲恸无法自拔,企图以死来逃避人世间一切悲苦;黛玉则早已认清人生聚少离多、花开必败的现实,不只沉湎于这样的悲恸,而且忧心花谢被糟蹋,人在现实中被污浊,死亡是对“质本洁来还洁去”的价值追求,是真正的自由意志。黛玉香消玉殒前“焚稿”断痴情,诗稿作为黛玉爱情欲望、婚姻欲望的最后寄托,此时付之一炬。黛玉作为精神的部分与诗稿一起象征着作为家庭政治符号身份的她彻底挣脱了以规范伦常为手段来强制个体的社会权力性,原初尚能在阅读活动中桎梏她的一切封建社会意志(象征秩序)所构建的现实利害现在都绝不再出现在她的考虑之内,作为“符号性死亡”消逝的同时获得了解放,寄寓着高洁不屈的理想信念。于是,自我重又恢复成为黛玉生命的核心,而企图以毁灭的形式获得自身欲望的终极满足,个体性在肉体的死亡中得到了最为充分的彰显。黛玉的符号性死亡先于自然死亡,是黛玉主体性的全部光芒所在,她如古希腊悲剧中的安提戈涅一般“主动逆转” d了作为生物体的自然死亡与排除在生命循环之外另一个“躯体”的绝对死亡 。e

纵观黛玉的阅读史,黛玉是一个主动发生阅读行为、自由实践阅读意志的阅读主体,不仅具有期待视野,而且与阅读客体之间存在着“双向交互作用的动态建构”f,阅读客体潜藏着她作为积极的阅读主体最鲜明强烈的三种个体欲望——死亡欲望、爱情欲望、婚姻欲望,承载着她作为个体与封建社会之间的深层矛盾,悄然将黛玉向她的结局推进。由于时代局限,婚姻欲望终究偏向他者,主体的欲望不得不屈从他者的欲望,坠入悲剧深渊。最终,黛玉的主体精神以两次死亡的方式同她符号生命的象征——“诗稿”一起在烈火中涅槃。

三、林黛玉阅读空间的文化隐喻

上文已经指出,黛玉的阅读活动中潜藏着个体性与广义的社会性之间的冲突,可以具体化为自我的欲望与他者的欲望的争鸣。通过对阅读对象的分析,我们明确了黛玉作为积极的阅读主体的死亡、爱情、婚姻三种欲望,但不禁令人疑惑,与黛玉自我欲望纠缠共生的更为神秘莫测的另一种普遍力量——“他者”,为何会在她的阅读活动中有发展的机会,它根本来自于哪里,并且,它具体指什么呢?

林黛玉的阅读客体——文学在整个社会结构中属于社会意识形态,最终为经济基础所制约,因而即使文学始终关注人类自由,阅读主体仍与现实保持一种不粘不脱、若即若离的“距离感”,这种距离感一方面保证了审美活动的进行,一方面仍受文化传统、社会制度、经济情况等外在因素的作用,这就使得黛玉进行阅读活动所处的阅读空间复杂而重要,直接关涉黛玉的存在状态和生命意义、所持的历史视域等重要问题,透射导致人物悲剧命运及人类为抗争命运所经受的磨折与苦痛的深层根源,构成阅读活动中孕育“他者”的温床。因此,想要探明他者,势必需要落实到黛玉的阅读空间文化之中,分为她所处的阅读环境与阅读背景,前者侧重于日常生活中以身体为主体的感性审美体验环境;后者侧重于涉及伦理学、政治学等多学科场域的广阔时代社会背景。为表述清晰明了,我们采用术语“小他者”与“大他者”,但并非意在简单成为原初使用者拉康定义g的图解,一方面需要根据黛玉阅读空间的特殊情况进行具体调整,另一方面阿尔都塞等人的理论更便于帮助我们“从拉康所侧重的个体关系领域扩展至意识形态的社会结构领域”h,呈现社会历史领域内的作用机制。

(一)“小他者”:缧绁式的审美身体

通常人们认为阅读环境是一个静态的客观存在,但笔者认为阅读环境会随着阅读主体呈现历时性的变化,应当根据黛玉进行阅读活动的时间、地点的不同做出阶段性的分析,且注意过去阅读环境对之后阅读环境再现式的影响;同时,阅读环境首先是为黛玉所选择、构建,影响黛玉的同时也被她进行着改造,因此也应当关注二者交互生成的生存论意义。黛玉短暂的一生可分为六岁以前与六至十七岁两个阶段。

人类成长的早期阶段更容易分析人的自然正常倾向,同时具有更敏锐深刻的稳定心理记忆。《红楼梦》第二回中作家直接交代黛玉幼年阅读教育经历和家庭环境,点出她出身钟鼎书香门第,从小受父母风雅翰墨的熏陶,如嫡长子般直接阅读《四书》等经典,这就使她在家世、父母潜移默化的影响下逐渐对自己有一个身份地位的确认,在伦理道德方面尤其恪守孝道,并在各种经典的阅读中使各种文化符号内化为先入为主的诗性审美志趣,开始构建起属于自我的另一个“自我”,如拉康所言:“新的形象使‘一群人在主体中‘絮凝起来。这些人以其本身而代表了自主的核心,并为他完全改变了现实的结构。”i正是这个“小他者”——改造了主体、代替了主体的遵从父母长辈、雅致清高的“新的”伪自我形象,使黛玉真正的自我消解“成为”自以为是“我”的虚假镜像,进而即使是婚姻大事,也只敢听凭贾母和王夫人等他人的意志,却也再不能容忍含污受辱之事,而一生追求高洁风雅,守志致死。与此同时,亦是黛玉自身欣然接受了诗书的影响,从此阅读活动与黛玉以身体为承受者的生存活动密不可分,逐渐形成一个诗意的栖居的“充满意义追求、感性经验、情感体验、精神超越和生命关怀”j的审美世界,赋予她经验性的所见、所感都以无法脱离的文化的魅力,黛玉形象也因此富有美学意义。

黛玉进贾府之后,最典型的处所即大观园内的潇湘馆,作家逼肖自然地描绘了这一圆整人物自豆蔻年华至香消玉殒这一阶段的阅读生活环境。承续幼年的生活经验和性情志趣,她与书为伴、与墨相生,真切地体会到诗词中与生命相连的细密复杂情绪,乃至情起時旧帕提笔成诗,伤怀时涕泗发于章句,泣血时焚稿断痴情,黛玉之多愁善感很大程度上来源于已经形成的文化审美生存空间,无形地控制着黛玉的生存状态,冲击着黛玉的感受,“不是愁眉,便是长叹”,在他人看来好端端的,她却“自泪不干”,对象在鲜明的感觉、意向性的序列之中被给予,而非以自然本来面貌呈现,以至于见月凉苦寄人篱下、无处安家;见花落忧美人迟暮、无处安魂,在这一环境中细致展开了她为情而伤、为情而殒的生命跌宕过程,推向不幸命运结局,暗传黛玉追求“情”与“自由”的人生价值理念。而最终,黛玉之死意味着她身体性的现实生存空间消失,与之相连的缧绁式知觉不复存在,主体精神挣脱“小他者”而得到了最为自由的解放,张扬了最为崇高的审美超越精神。

(二)“大他者”:倒置的扼杀式伦理政治类像

黛玉的阅读背景渗透于阅读环境具有稳定性,因此可以对清盛时期做关注断裂与差异问题的共时性考察。一方面,清朝是封建王朝,礼教思想不仅支配荣国府和宁国府这两个贵族家庭处处表现出世家大族的礼乐风范与规矩,决定着他们所能接受的教育、所认同的思想、人生价值的唯一实现方式与单一的人生意义,而且是导致《红楼梦》黛玉之所受痛苦及悲剧命运的深层根源,暗含人类审美和自由理想在抑制人性的社会中遭到毁灭的必然规律,因此构成黛玉所处的主导性的阅读背景,呈现出扼杀个体独立存在的社会性特点。另一方面,社会文化思潮的更迭构成了《红楼梦》林黛玉所处阅读背景的次要方面。明朝资本主义发达而掀起启蒙主义文学思潮,在汤显祖、袁宏道等人的倡导下涌现出洋溢人性解放意识的作品,如《牡丹亭》《金瓶梅》,有力回击了宋明理学;与此迥异,清朝闭关锁国呈现复古禁欲的思想主流,因而先前的文学思潮化为感伤思潮,深潜在阅读主体的阅读背景之中,张扬着个体性。

落实到黛玉阅读活动中,荣国府与宁国府的生活环境和人际关系实质是大社会的缩影,生长在“钟鸣鼎食之家,翰墨诗书之族”的阅读主体往往更受制于主导性的阅读背景、受到贾母、贾政等代表的家长制约束。但这绝非意味着仅是贾母、王夫人等与黛玉、宝玉等两个群体之间的善恶胜败冲突,抑或是由上层群体制定游戏规则操控着下层群体而游离于规则之外,笔者意在指出的是更为重要的一个事实:在这个发展完善的社会中,不论年龄地位,更不论性别,自出生起各自都有着被安排了的生命轨迹无可选择地奔向“应当”的人生目标,被动接受着压抑、否定自我却带有强制性的公共伦理,乃至人的欲望亦是在他人的肯定与称慕中得到其意义被建构而出,由意识形态想象k所派生,由符号所制造,因而永远无法获得真正的幸福。究其实质,每个人都已被消解为被规定的文化产品,以一套称颂、规训、惩罚的日常外在表现形式运作其间,无意识地投合、践行着公共理念秩序的欲望,服从于大型的政治机器。具体到黛玉,小至她所能接触到的客观作品只能是“正经书”,大至整个人生的全部意义实际早已被层层确定,因此黛玉的不幸并非由父母双亡、寄人篱下决定的,试看宝钗的悲剧便知,连最私人的婚姻也已被附加多重使命和利益意义。黛玉的特殊性在于,在她看来连生命都是可以舍弃的,而最重要的是“情”,这就意味着她的生命价值观是独特的,是异类的,是“应当”被扼杀的,某种意义上她想挣脱这种单一模式而寻找自己赋予的人生意义,但“大他者”——象征秩序,即由整个语言符号构建而出的文化社会秩序,最终替代了每一个人,“人的法律”替代了独立意志,上至统治者下至底层都只能是被动而无主体性的,而意识形态又把个人“传唤”为“臣服”又相互承认直至自我承认的“主体”,l构成颠倒的骗局。一代又一代互相羁绊,互为凶手,根本无法挣脱,在这个意义上,《红楼梦》的背景已经注定它是一部悲剧,且没有幸存者。

与此同时,由于文学具有相对独立性,因而尽管礼制的支配力量在人物阅读背景中占据主导地位,黛玉与宝玉、惜春、妙玉等具备特殊气质的人物依然可以通过阅读活动受到其他社会文化思潮熏陶扩大视域而改变自身的“幻象—框架”m,不自觉地追求人格的自我意志、任凭心性的自由发展,强化“个性差异性与群体同质性之间的张力”n,以至于雅集结社、吟诗赋词,通过创作活动恣意抒发出来,映衬着“有清一代,江南文会之风愈盛”o的时代风尚,直至宝玉最后勘破红尘付诸人生现实、黛玉焚稿与消弭主体的“大他者”彻底决裂,可见文学以自然人性的情感意趣、普遍的愿望追求为中介,为“人类自由以及人来在争取自由的路径中所需要的信念和理想提供范本”p。

结语

阅读活动作为不乏娱乐性质且具有主动创造性和理性深度的审美活动,贯穿林黛玉的一生。作為具有期待视野且自愿实践阅读意志的“积极的读者”,黛玉与阅读客体之间存在着相互生成的能动关系,死亡、爱情、婚姻作为黛玉阅读活动的主题,照应着她最为鲜明强烈的三种欲望,同时也潜藏着既来自于家世及父母的期望、诗书的影响与黛玉自我构建而成的缧绁式审美身体的“小他者”欲望,又来自于令主体最终消弭的伦理政治权力的“大他者”欲望,彰显着个体与封建社会的深层矛盾。由于婚姻欲望终究偏向他者,黛玉以绝对死亡先于自然死亡的方式在焚稿中获得自我个体的升华,超绝于主体最终消弭的空间;以自然死亡的方式,挣脱出“小他者”的控制,在两次死亡的谢幕中欢庆着个体性最终胜利的悲歌。

a 〔清〕曹雪芹:《脂砚斋重评石头记(庚辰本)》,人民文学出版社2010年版,第499页。

b 任心,指任其自然而不造作。〔晋〕嵇康《释私论》:“矜尚不存乎心,故能越名教而任自然,情不系于所欲,故能审贵贱而通物情。物情顺通,故大道无违;越名任心,故是非无措也。”见嵇康:《嵇康集校注》,戴明扬校,中华书局2015年版,第368页。

c 此处“他者”相对于“自我”而言,指伦理意义层面在某个人或某个社会集团的心理占统治地位的意识形态。

d 马元龙:《安提戈涅与精神分析的伦理学》,《外国文学评论》2005年第4期。

e 绝对死亡本文意指黛玉的“符号性死亡”,这里和拉康在安提戈涅中所提到的绝对死亡有一些不一致,黛玉不能完全符合拉康所定义的绝对死亡,但黛玉有自身的符号性死亡(拉康的绝对死亡也有一定的落实)。

f 〔德〕沃尔夫冈·伊瑟尔:《阅读活动——审美反应理论》,金元浦、周宁译,中国社会科学出版社1991年版,第3页。

g 在拉康的定义中,“小他者”指主体折射和投射的自我(引自 马元龙:《无意识就是“大他者”的话语——论拉康的无意识理论》,《中国人民大学学报》2014年第5期)。“大他者”主要指象征性语言里的能指链条(引自 苏平富、赵伟:《“安提戈涅式”的激进抗争——齐泽克欲望化政治行动理论探析》,《观察与思考》2013年第3期)。本文沿用了这一术语,但含义有所不同。

h 卢毅:《意识形态与无意识——阿尔都塞式马克思主义与拉康式精神分析的一种对话》,《社会科学》2020年第4期。

i 〔法〕拉康:《拉康选集》,褚孝泉译,上海三联书店2001年版,第189页。

j 谢纳:《空间美学:生存论视阈下空间的审美意蕴》,《社会科学辑刊》2009年第4期。

kl〔法〕阿尔都塞:《哲学与政治:阿尔都塞读本》,陈越编,吉林人民出版社2003年版,第351—353页,第371页。

m 〔斯洛文尼亚〕斯拉沃热·齐泽克:《意识形态的崇高客体》,季广茂译,中央编译出版社2002年版,第165页。

n 裴萱:《空间美学的建构及其后现代文化表征实践》,《郑州大学学报(哲学社会科学版)》2014年第2期。

o 罗时进:《清代江南文化家族雅集与文学创作》,《文学遗产》2009年第2期。

p 姚文放:《文学理论》,高等教育出版社2015年版,第33页。

作 者: 马莹怡,扬州大学文学院在读本科生,研究方向:文艺学。

编 辑: 赵红玉 E-mail: zhaohongyu69@126.com