某城市河涌防洪排涝整治工程物理模型试验研究

2021-07-29刘中峰黄本胜

刘中峰,黄本胜,邱 静,刘 达

(1.广东省水利水电科学研究院,广东 广州 510635;2.广东省水动力学应用研究重点实验室,广东 广州 510635;3.河口水利技术国家地方联合工程实验室,广东 广州 510635)

1 概述

城市是人口集中、工商业发达、以非农业人口为主要居民的地区,通常是周边地区的政治、经济和文化中心,地位十分重要,其防洪排涝安全备受关注。随着城市建设程度的不断提高,各地防洪排涝压力剧增,行洪排涝功能减弱甚至丧失的城市河涌越来越受到重视,因此近年来城市河涌防洪排涝整治工程大量涌现。具体到设计工作,此类工程设计的主要内容在于确定安全经济的河涌断面和涌口泵站抽排能力。

与一般的河道整治工程相比,城市河涌整治工程的特殊性表现为在用地、生态及景观等方面具有众多限制,这就对其防洪排涝设计精度和深度提出了更高要求[1]。然而,由于城市河涌往往规模不大、流域面积较小,因此目前工程设计中一般采用一维恒定水流数学模型进行计算,即选取涌口关闸水位(防洪要求),计算关闸后外江涨水到退水过程中雨洪不同频率、不同时间组合遭遇的设计暴雨量和设计径流量,并以此径流量作为一维恒定数学模型的上游边界条件计算河涌断面和泵站抽排能力[2]。这种方法简单方便、计算快速,但缺点也比较明显:① 模型概化和计算假定偏于安全,造成计算结果安全有余,如堤防过高、泵站容量过高等,但经济性较差,也会对河道景观等造成影响;② 计算中未考虑河涌的调蓄能力和排涝的动态过程,计算结果和实际情况偏差较大[3]。为克服上述不足,满足日益提高的设计精度要求,水利工作者进行了各种探讨和尝试[4-6],但采用物理模型试验对此进行研究尚不多见[7]。

本文以某条正开展整治的城市河涌为例,通过建立正态物理模型,对实际行洪排涝情况进行模拟,得到河涌水面线和泵站规模等成果,为防洪排涝工程方案设计及优化提供科学依据,也可为其它类似城市河涌整治工程提供借鉴。

2 工程概况

该城市河涌流域面积为17.2 km2,干流河长为5.2 km,在河涌末端通过闸站与外江相连(见图1)。近年来,因周边城市发展迅速,管理滞后,导致河涌淤塞较为严重,加之涌口泵站规模较小,行洪排涝能力严重不足。因此,拟对该河涌实施综合整治,包括河道清淤、生态堤防建设及泵站升级改造等,设计标准为20年一遇[8]。本次试验的主要目的就是针对该河涌整治后的水面线及合适的泵站规模进行研究,为工程设计提供依据。

图1 河涌整治示意

模型试验前期研究中,对内河涌与外江洪水遭遇情况进行了详细分析[9-10](洪潮遭遇分析非本文重点讨论内容,此处仅给出分析结果作为试验水文组次),并据此确定了内外江洪水遭遇组合:内河涌5年一遇洪水遭遇外江20年一遇洪水位、内河涌20年一遇洪水遭遇外江5年一遇洪水位,错峰时间为24 h。此外,根据地形及雨水管网情况,将本流域划分为15个排水分区,并在充分考虑下垫面等因素的基础上对各分区出口(汇入河涌位置)的洪水过程进行了计算[11-12]。以内河涌5年一遇洪水遭遇外江20年一遇洪水位为例,图2给出了水文分析计算结果。

图2 15个排水分区洪水过程及外江水位过程(P内=20%,P外=5%,错峰24 h)

根据河涌整治要求,内河涌5年一遇洪水流量下,泵站前池水位不得超过12.78 m;内河涌20年一遇洪水流量下,泵站前池水位不得超过13.00 m。

3 模型设计与试验程序

3.1 模型设计

根据试验目的,按照有关规范要求和河涌整治设计断面,本试验按重力相似准则设计成正态模型,模型长度比尺为1:30。模型长约为180 m,宽约为2 m,占地面积约为400 m2。模型照片见图3。

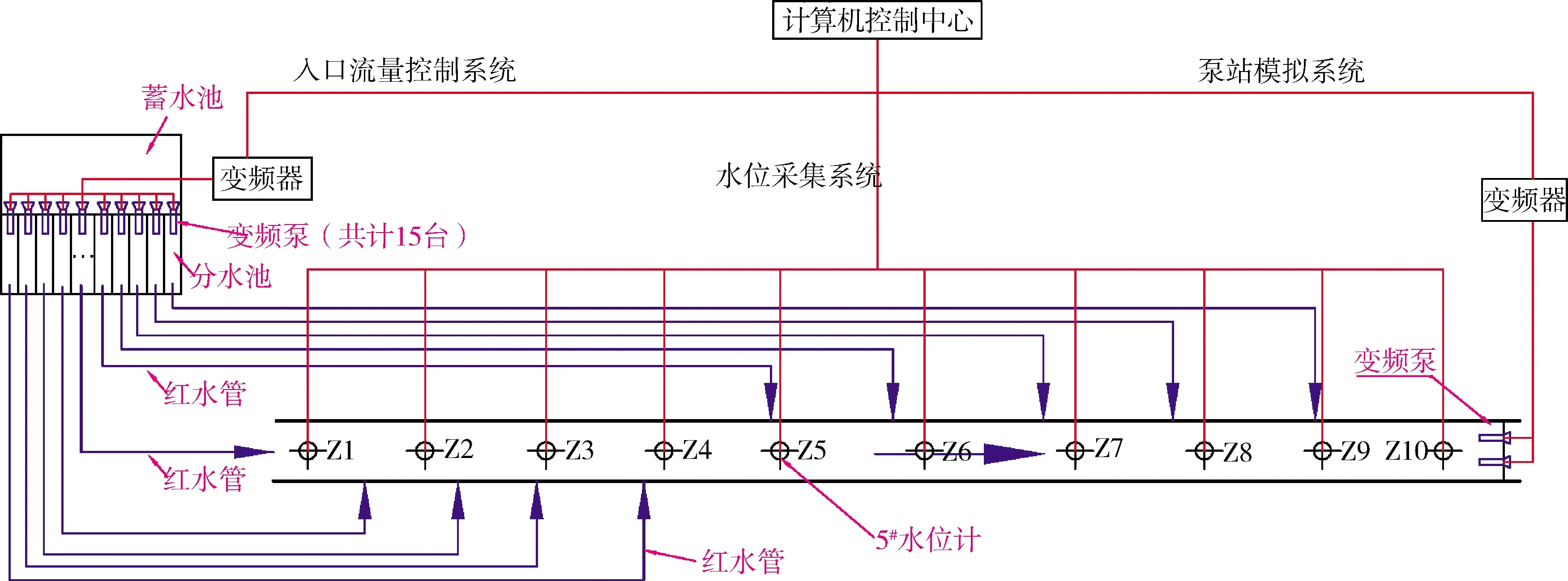

入口流量控制系统

根据设计方案,河涌整治后两岸大部分岸坡采用草皮护坡,并结合景观分布有灌木、景石等,按天然河道清洁、顺直、无沙滩、无深潭等情况可知其糙率在0.028左右。模型地形按照设计断面形式用河沙塑造,并用水泥砂浆抹成粗糙面,糙率约为0.015,基本与原型相似(糙率比尺为1:1.76)。

如图4所示,模型由入口流量控制系统、水位采集系统和泵站模拟系统等组成,上述系统均由计算机控制中心统一控制。其中,入口流量控制系统由蓄水池、变频泵、分水池和PE水管(内径4.8 cm)组成,其作用是按照15个排水分区洪水计算结果在模型15个进水口释放相应流量过程;水位采集系统通过10个水位计实时采集河涌沿程水位变化过程,据此分析防洪排涝效果,其中Z10为泵站前池水位控制测点;泵站模拟系统由变频器和变频泵组成,可根据试验情况调节抽排流量。

图4 模型设备布置示意

3.2 试验思路及边界控制

本次试验按照分析确定的两种内外江洪水遭遇组次,分别开展了恒定流和非恒定流两种情况的试验研究,其研究内容、思路及边界条件具体说明如下:

1)通过恒定流试验,测试河道行洪水面线,与设计成果进行对比分析。其中,15个入口给定相应洪峰流量,下游(Z10测点)给定泵站前池最高限制水位,即Z10(P=5%)=13.0 m、Z10(P=20%)=12.78 m。

2)通过非恒定流试验,确定泵站合适规模,并测试在此规模下河涌沿程水位情况。模型上边界按照15个排水分区洪水过程的计算结果,在相应入口释放流量(由于流域面积较小,试验中各入口流量同时汇入)。由水文分析结果可知,外江水位大部分时间都高于泵站前池最高限制水位,因此试验中始终按照水闸一直关闭、仅依靠泵站抽排的原则进行控制。根据实际调度要求,试验时内河涌起调水位为10.45 m。

如图5所示,进行非恒定流试验时,首先给定泵站最大抽排流量Q1(如50 m3/s),并将内河涌水位调整为10.45 m开始试验,入口流量控制系统按照图2所示曲线向15个入口释放流量过程。试验过程中,当来流量小于Q1时,泵站按照实际来流量向外江排水,泵站前池水位保持不变;当来流量大于Q1时,泵站按照最大抽排流量Q1向外江排水,泵站前池水位上升直至最高值Zmax;此后,随着洪峰消退,前池水位逐渐下降,直至完成一个试验过程。将Zmax与泵站前池最高限制水位(如5年一遇时为12.78 m)进行比较,若Zmax>12.78 m,则加大泵站抽排流量Q1(如增加至55 m3/s)进行下一次试验,直至找到满足Zmax=12.78 m的Q1(即合适的泵站规模)。

图5 非恒定流试验流程示意(以P=20%为例)

4 试验研究成果分析

4.1 恒定流试验成果

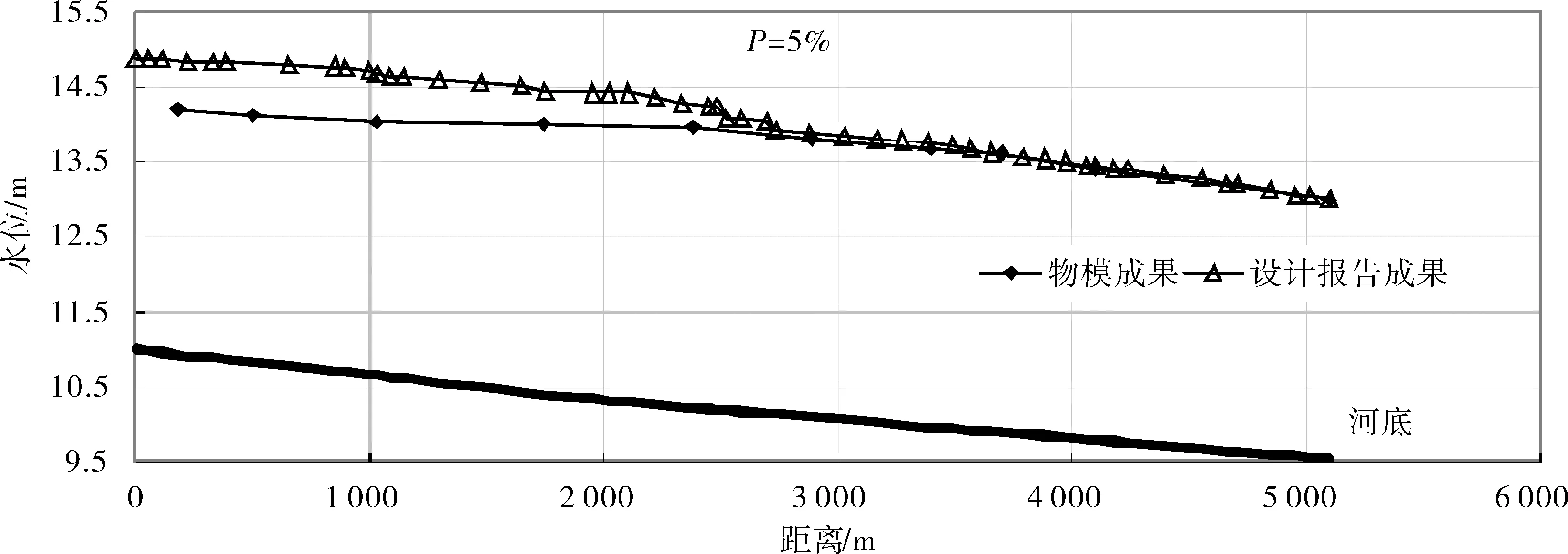

按照洪峰流量开展恒定流试验,分别测定了20年一遇和5年一遇洪水频率下河涌水面线情况,并与工程设计报告(一维恒定水流数学模型计算结果)进行了对比(见图6)。由图6可见,物模试验测得的河涌上中游水面线要低于报告结果,且越往上游水位差值越大;至河涌下游,两种方法得到的水面线成果则相差不大。

图6 水面线物模试验成果与设计报告成果对比示意

20年一遇洪水频率下,在上游整治起点位置,物模水位比设计报告成果低约0.65 m;向下游至桩号2 000 m附近,物模水位比设计报告成果低约0.20 m;再向下游,二者则基本重合。5年一遇洪水频率下,在上游整治起点位置,物模水位比设计报告成果低约0.35 m;向下游至桩号2 000 m附近,物模水位比设计报告成果低约0.15 m;再向下游,二者则基本重合。

造成上述现象的主要原因在于排水分区的处理精度不同:设计报告仅划分了4个排水分区,其汇流口主要集中在河涌上游,因此造成上游流量偏大、水位偏高;而物模试验对排水分区的划分更为精细,概化得到的15个汇流口按实际情况分布在河涌上、中、下游,流量分配更均匀,也更为合理。由此可见,在确定城市河涌设计洪水时,进行精细的排水分区产汇流计算非常必要。

需要指出的是,由于两成果采用的边界条件不同,不具备可比性,此处进行对比仅为说明进行精细排水分区的必要性。

4.2 非恒定流试验成果

4.2.1泵站规模

通过多组非恒定流试验,测得了发生不同洪水频率时所需的泵站规模:20年一遇洪水需要泵站最大流量为100 m3/s,5年一遇洪水则需要75 m3/s。在此规模下,泵站前池水位、流量过程和泵站抽排流量过程见图7。在20年一遇洪水频率下,从33 h时刻左右开始,随着洪峰的到来,来流量超过泵站最大抽排流量(100 m3/s),前池水位从起调水位10.45 m快速升高,至36 h时刻到达最高限制水位13.0 m;此后,上游来流逐渐减小(37 h时刻已小于100 m3/s),在泵站强排作用下,水位迅速下降。5年一遇洪水频率试验测得的流量、水位变化过程基本表现为相同规律,只是具体数值有所不同。

图7 选定泵站规模下特征参数变化过程示意

按照河涌整治标准(20年一遇),涌口泵站规模应达到100 m3/s,而现状泵站规模不足30 m3/s,难以满足排涝要求。因此,应尽快按照研究结果增加相应泵站装机,以缓解流域严峻的防洪排涝形势。

在此需要指出的是,本次试验假定上游来流全部由泵站抽排,未考虑水闸泵站的联合调度运用,由此得出的泵站排涝流量较大(偏于安全),实际工程设计中应结合数学模型计算等其他手段的研究成果确定泵站合适规模。

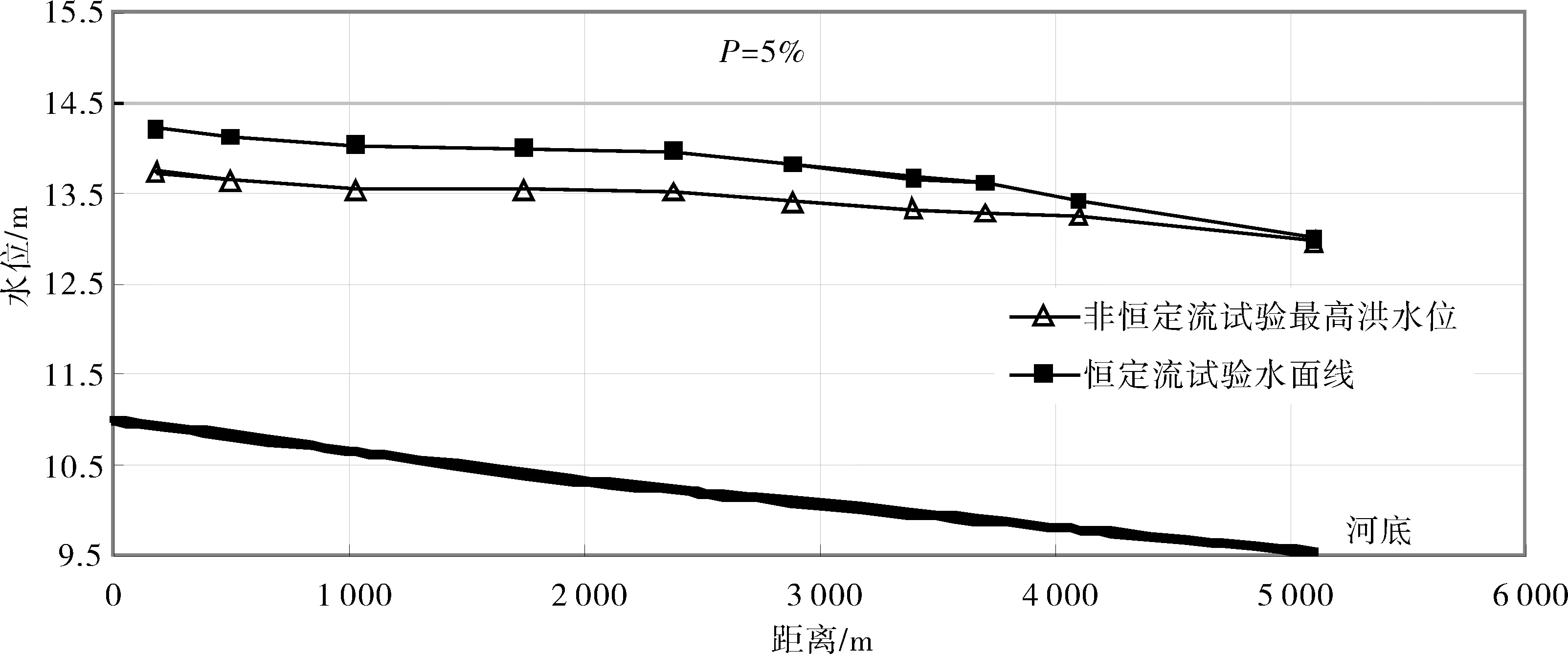

4.2.2最高洪水位

在非恒定流试验中,河涌内水位是动态变化的。为了解按选定的泵站规模进行排涝时沿程各处水位情况,提取沿程水位外包成果(即最高洪水位,见图8)。可以看出,在非恒定流试验中,由于充分利用了河涌容积进行调蓄,河涌最高洪水位较恒定流试验所测水位进一步下降,上中游(0~3 500 m)河段下降程度尤为明显。其中,20年一遇洪水频率的河涌上中游降低值在0.45 m左右,5年一遇洪水频率的河涌上中游降低值在0.20 m左右。

图8 选定泵站规模下河涌最高洪水位情况示意

根据物模试验成果,在设计标准下(20年一遇),设计报告成果中的河涌中、上游水面线偏高0.7~1.0 m,过于保守,经济性较差,可根据实际情况适当调整。

5 结语

1)针对某城市河涌防洪排涝整治工程,建立1:30正态模型,选取20年一遇洪水(遭遇外江5年一遇洪水位)和5年一遇洪水(遭遇外江5年一遇洪水位)两个水文组次,分恒定流和非恒定流两种情况对河涌水面线及涌口泵站规模进行了研究。

2)恒定流试验测得的河涌行洪水面线明显低于设计报告结果,且越往上游二者差值越大,整治起点处最大差值可达0.65 m左右(20年一遇)。产生这种差异的主要原因在于物理模型入流边界采用了更为精细、更为接近实际情况的排水分区产汇流计算结果,洪水通过分布于河涌全程的15个入口汇入,而设计报告成果中洪水则主要从河涌上游汇入。

3)通过非恒定流试验对泵站规模进行了研究,在20年一遇洪水频率下,泵站规模达到100 m3/s才可保证前池水位不超过设定的最高限制水位13.00 m;在5年一遇洪水频率下,泵站规模达到75 m3/s才可保证前池水位不超过设定的最高限制水位12.78 m。现状泵站装机流量无法满足设计排涝要求。

4)在20年一遇洪水频率下按照100 m3/s的泵站规模进行抽排,河涌中、上游最高洪水位较设计成果低0.7~1.0 m,设计方案应据此进行适当优化调整以提高工程经济性。可以看出,对于合理确定河涌整治工程规模而言,进行精细化的排水分区产汇流计算和开展非恒定流模型试验研究非常必要。

5)一般情况下,城市河涌流域面积都相对较小,实测水文资料比较缺乏,在开展物理模型试验等研究时往往缺乏实测资料的率定验证。鉴于城市河涌行洪排涝作用的越来越受重视,建议开展相关观测工作,为工程研究积累实测资料和数据。