专科护理干预在子宫肌瘤合并糖尿病围术期中的影响分析

2021-07-28蓝巧云

蓝巧云

厦门大学附属妇女儿童医院(厦门市妇幼保健院)妇科一区,福建厦门 361000

子宫肌瘤为现代女性高发的生殖系统疾病,属于常见的良性肿瘤,其早期症状隐匿,随病情进展,可出现阴道不规则出血、经期延长、腹痛、不孕等症状,必要时需实施手术治疗[1-2]。糖尿病为我国第二大慢性病,且发病率呈明显升高趋势,子宫肌瘤手术治疗患者中合并糖尿病者逐渐增多,该类患者易出现术后切口感染等并发症,围术期护理风险明显提升,需进一步提升临床护理水平[3]。专科护理干预为新型护理模式,对于复杂疾病、危重症的护理效果良好,近年来开始应用于子宫肌瘤合并糖尿病围术期护理中,但是仍需进一步明确其应用效果。为此,该次研究选择2019年1月—2020年3月在该院行子宫肌瘤剔除术的82例子宫肌瘤合并糖尿病患者,对比分析不同护理干预的效果,现总结报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择该院行子宫肌瘤剔除术的82例子宫肌瘤合并糖尿病患者,随机分为对照组(40例)和专科护理组(42例)。专科护理组,年龄39~52岁,平均(45.57±6.42)岁;糖尿病程1~6年,平均(3.98±1.88)年;子宫肌瘤病程1~2年,平均(1.51±0.49)年。

对照组,年龄38~52岁,平均(44.99±6.98)岁;糖尿病程1~6年,平均(3.95±1.92)年;子宫肌瘤病程1~2年,平均(1.51±0.46)年。两组在一般资料方面,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。该研究经伦理委员会批准。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:符合子宫肌瘤剔除术指征;合并2型糖尿病;临床资料完整;患者和家属均自愿参与该次研究,并签署知情同意书。排除标准:合并糖尿病酮症酸中毒等急性并发症者;心、肺、肝、肾功能障碍者;合并重性精神疾病者;凝血功能者或合并其他血液疾病者;合并恶性肿瘤患者等。

1.3 方法

对照组常规实施术前血糖控制,注射胰岛素降血糖,观察血糖变化,协助患者进行术前检查,做好呼吸道、口腔护理,按要求进行术前肠道准备,建立静脉通道、备皮等做好手术准备;术中体征监测,积极配合医师,观察血糖变化,积极预防应激性高血糖;术后切口管理,严格执行无菌操作,及时更换被污染的敷料;术后实施血糖健康、健康指导等围术期护理措施。专科护理组在对照组基础上增加专科护理干预,如下。

1.3.1 术前风险评估与规划 术前,综合分析患者各方面临床资料,与内分泌科医师、妇科医师沟通交流,分析患者围术期风险因素,明确患者手术方案、流程及注意事项,评估患者并发症风险,针对讨论结果,制定干预对策,同时与患者、家属沟通,针对护理需求,完善护理措施。

1.3.2 术前一对一健康宣教 术前,结合患者情况,汇总健康宣教资料,对患者和家属进行健康宣教,说明患者病情、手术流程、术前/后注意事项等,使患者和家属正确认识血糖控制的重要性,同时积极配合完成术前准备,消除其错误认识,提高治疗依从性。

1.3.3 全程化心理干预 患者入院后,以亲切、友好、耐心的态度与之沟通交流,尽快消除陌生感,并引导患者打开心扉,倾诉内心的不愉快,观察患者的情绪状态,针对其心理问题实施心理疏导,帮助患者减轻负性情绪反应。术前,帮助患者采用转移注意力等方式,减轻恐惧、焦虑感。术后按医嘱要求及时实施镇痛措施,协同家属,给予患者情感支持与关怀,并播放轻音乐等方式减轻疼痛感受,指导患者注意保持情绪稳定,避免加重术后疼痛,增加并发症风险。

1.3.4 术后预防性干预 密切观察切口愈合情况,严格执行无菌操作要求,做好换药处理,及时更换被污染的敷料;切口出现红肿、渗液增多情况,尽快采样送检,确诊感染后,及时采取抗感染及清创处理。糖尿病患者存在较高的牙周炎风险,术后机体抵抗力下降,应做好口腔护理,每日定时清洁口腔,检查有无牙龈红肿、出血、口腔黏膜破损等情况,避免口腔中菌群紊乱,增加牙周炎风险。卧床期间,对患者进行肢体按摩和被动运动,及时评估患者下肢深静脉血栓形成风险,高危患者使用弹力袜压力泵治疗等。鼓励患者术后尽早下床活动,促进肠蠕动,促进胃肠道功能恢复。

1.3.5 个体化血糖管理 根据患者血糖水平、降糖方案,严格控制胰岛素等降糖药物用量,观察患者血糖变化,绘制血糖波动曲线,及时反馈给医师,灵活调整用药量,使患者满足术前血糖控制要求。监测患者营养状态,在饮食控制的基础上,保证术前营养充足。术前仔细检查低血糖反应、低血压等应激状态干预药物,术中,密切监测患者血糖、生命体征等指标变化,尽早发现低血糖反应征象,尽快处理,避免影响手术进程。术后持续监测血糖,严格按医嘱监测降糖药物使用后血糖变化,避免出现大幅度波动。术后,出院前,指导患者和家属学习切口护理技能,并掌握日常饮食控制要求,鼓励患者每日餐后适当运动,辅助调控血糖。

1.4 观察指标

1.4.1 血糖监测 密切观察两组患者围术期血糖水平,记录两组入院时、术前1 d、术中、术后24 h、术后72 h空腹血糖,同时对两组患者随访3个月,观察其空腹血糖指标变化。

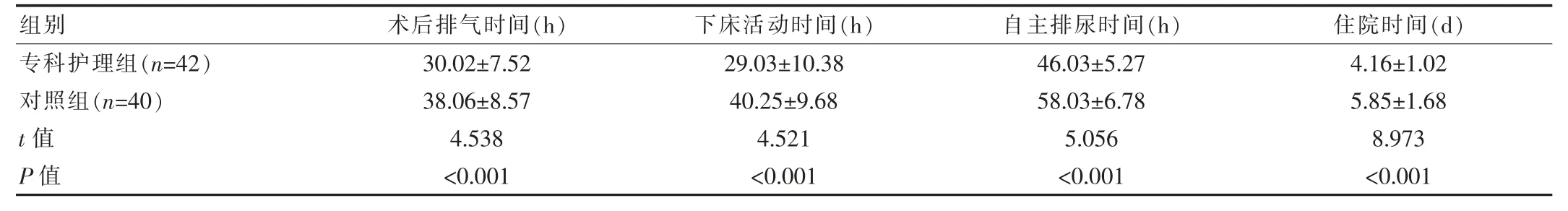

1.4.2 康复进程监测 记录两组术后排气时间、下床活动时间、自主排尿时间和住院时间,对比两组康复进程。

1.4.3 术后并发症监测 术后观察两组患者并发症情况,记录是否出现切口感染、切口脂肪液化、低血糖反应等。

1.5 统计方法

该研究采用SPSS 20.0统计学软件分析所有数据,计量资料以(±s)表示,组间差异比较以t检验;计数资料以(%)表示,组间差异比较以χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组血糖水平比较

入院时两组血糖水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)。专科护理组术前1 d、术中、术后24 h、术后72 h和术后3个月空腹血糖水平均显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者围术期及术后空腹血糖水平比较[(±s),mmol/L]

表1 两组患者围术期及术后空腹血糖水平比较[(±s),mmol/L]

?

2.2 两组康复进程比较

专科护理组术后排气时间、下床活动时间、自主排尿时间和住院时间显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者康复进程比较(±s)

表2 两组患者康复进程比较(±s)

?

2.3 两组术后并发症发生率对比

专科护理组术后出现1例切口感染、1例切口脂肪液化、1例切口延迟愈合。对照组术后出现2例切口感染、1例切口脂肪液化、3例切口延迟愈合,2例低血糖反应,1例肠粘连,1例尿潴留。专科护理组术后并发症发生率为7.14%(3/42),显著低于对照组的25.00%(10/40),差异有统计学意义(χ2=4.897,P<0.05)。

3 讨论

近年来,子宫肌瘤疾病发病率呈明显升高趋势,且其中合并糖尿病者占比逐渐升高,两者合并显著增加了不良预后风险。保守治疗子宫肌瘤效果有限,外科手术是治疗该病的最可靠疗法,但是糖尿病是外科手术的常见禁忌证,患者手术风险较高,因而必须严格控制围术期治疗与护理,进而保证手术效果,降低并发症风险[4]。

子宫肌瘤合并糖尿病患者的手术风险较高,因而对护理要求较高,需有效的护理支持。血糖控制是该类患者围术期管理的重点和难点,术前需严格降血糖以满足手术要求,同时应用胰岛素等降糖药物后,患者低血糖反应风险随之升高,因而需密切监测患者血糖,给予正确的处理[5]。常规子宫肌瘤围术期护理无法满足合并糖尿病患者护理的需求,因而需提升相关专科护理技能。专科护理干预是一种针对疾病而设计的专业化、高效化、综合化护理模式,可满足患者多方面的护理需求,有效提升了护理质量,护理风险防控效果良好[6]。专科护理干预可满足子宫肌瘤合并糖尿病患者围术期的多方面的护理要求,临床应用逐渐增多,相关文献报道显示[7-9],患者围术期经过专科护理干预后,血糖控制水平较好,术前、术中和术后早期血糖水平,较常规护理者,可降低0.5~2.0 mmol/L,有助于降低术中、术后并发症风险。该次研究也发现,专科护理组术前1 d(6.39±1.27)mmol/L、术中(6.44±1.29)mmol/L、术后24 h(6.24±1.32)mmol/L、术后72 h(6.12±0.98)mmol/L和术后3个月空腹血糖水平(6.03±1.13)mmol/L均显著低于对照组(7.34±0.49)mmol/L、(7.28±0.51)mmol/L、(7.19±0.63)mmol/L、(7.14±1.12)mmol/L、(7.32±1.68)mmol/L,可知专科护理干预有效提升了围术期血糖控制效果,且经过有效的健康宣教,患者预后血糖控制效果也相对较高。专科护理临床实践研究显示[10-12],外科患者康复进程显著提升,住院时间可缩短1~4 d。该研究发现,专科护理组住院时间(4.16±1.02)d显著低于对照组(5.85±1.68)d,且术后排气时间、下床活动时间和自主排尿时间也显著缩短,提示专科护理有效提升了患者术后康复进程。此外,该次研究还发现,专科护理组术后并发症发生率(7.14%)显著低于对照组(25.00%),可知专科护理干预有效降低了并发症风险,临床应用价值较高。

综上所述,专科护理干预可有效提升患者围术期血糖控制水平,同时缩短康复进程,降低患者并发症风险,临床应用价值较高。